상위 질문

타임라인

채팅

관점

하치조코섬의 말레이사상충증

일본의 하치조코섬에 존재한 풍토병 위키백과, 무료 백과사전

Remove ads

하치조코섬 말레이사상충증(八丈小島のマレー糸状虫症、はちじょうこじまのマレーしじょうちゅうしょう)은 이즈 제도 남부의 하치조코섬(도쿄도 하치조정)에서 이전에 존재했던 림프사상충증을 원인으로 한 풍토병이다. 이 풍토병은 오래전부터 하치조코섬 및 인접한 하치조섬에서는 '바쿠'(バク)라고 불리며[† 1] 주민들이 두려워했다.[1]

하치조코섬의 위치

본 질환의 원인은 사상충의 일종인 말레이사상충 Brugia malayi ICD-10(B74.1)[2]에 따른 것이고, 하치조코섬은 일본에서 유일한 말레이사상충증의 유행지였다.[3][4][5][6]

사상충은 개의 심장에서 기생하는 심장사상충 Dirofilaria immitis로 개의 병으로도 알려져있다. 그러나 이전의 일본 내에서는 사람이 발병하는 사상충증(이하, 본 기사에서 기술하는 사상충증은 인간에게 발병하는 것의 의미로 다룬다)의 하나인 반크롭트사상충 Wuchereria bancrofti ICD-10(B74.0)[2]에 의한 유행지가 북쪽은 아오모리현부터 남쪽은 오키나와현에 달해 광범위하게 산재했다. 특히 규슈 남부부터 아마미·오키나와에 걸쳐 난세이 제도 일대는 세계 유수의 사상충증 유행지로 세계의 의학계에 알려졌다.[7][8]

일본의 사상충증의 방압[† 2]·극복을 향한 본격적인 연구는 1948년(쇼와 23년)부터 시작된 도쿄 대학 부속 전염병 연구소(東京大学付属伝染病研究所, 현: 도쿄 대학 의과학 연구소(東京大学医科学研究所)의 삿사 마나부(佐々學)에 의한 하치조코섬에서의 현장 조사와 그에 이은 해당 섬에서의 구충제 스파토닌(supatonin)을 사용한 임상시험이 실마리이다. 이 하치조코섬에서 얻어진 일련의 임상시험[† 3] 데이터나 경험은 후에 이어지는 에히메현 사다미사키반도, 나가사키현, 가고시마현, 아마미, 오키나와현 등 각곳에서의 집단 치료를 거쳐 최종적으로 일본 내의 시싱층증 근절을 향한 계기로 되는 일본의 공중보건사에서 중요한 의의를 가지게 되었다.[9]

그리고 1977년(쇼와 52년)에 오키나와현의 미야코 제도 및 야에야마 제도에서 치료가 행해진 환자를 마지막으로 사람이 감염 가능한 사상충증의 일본 내에서의 발생 사례는 확인되지 않게 되었다.[10] 1988년(쇼와 63년)의 오키나와현 미야코 보건소(宮古保健所)의 근절 선언으로 일본은 세상에서 처음으로 사상충증을 근절한 나라로 되었다.[11][12][13]

사람에 기생해 발병하는 사상충증은 사상충의 종류에 따라 세계 각지에 여덟 종류가 있다고 알려졌고,[14] 그중 일본 내의 사상충증은 반크롭트사상충에 의한 것이 대부분이었다. 그러나 하치조코섬의 사상충증은 반크롭트사상충이 아닌 동남아시아를 중심으로 한 지역에서 유행하는 말레이사상충에 의한 것이었고, 이는 일본 내에서는 유일한 유행지였다.

본 문서에서는 이전에 하치조코섬에서 바쿠(バク)라고 불린 말레이사상충증과 그 방압의 경위에 대해 해설한다.

Remove ads

하치조코섬의 바쿠

요약

관점

하치조코섬(왼쪽의 작은 섬)

하치조섬(오른쪽의 큰 섬)

일본 국토교통성의 지도・공중 사진 관람 서비스의 항공 사진을 기초로 작성.

하치조코섬은 이즈 제도 남부의 하치조섬의 서북서 약 7.5km, 도쿄도의 남쪽 약 287km의 해상에 위치하는 안산암으로 구성된 화산섬으로, 면적 3.07 km², 둘레 8.7 km, 최고표고점 616.6m의 오히라산(太平山)이 솟아오른 원뿔 형태의 섬이다.[15][16][17] 섬의 해안선은 해식애로 둘러싸여 평탄지는 거의 없는 가파르고 험준한 형태이나, 이전에 하치조코섬은 사람들이 거주하는 유인도였고, 두 개의 마을이 존재했다. 하치조섬에서 직접 바라볼 수 있는 하치조코섬 남동쪽의 우쓰키촌(宇津木村)과 하치조코섬의 북서쪽에 위치해 하치조섬에서는 직접 볼 수 없는 도리우치촌(鳥打村)이다.[18][19][20] 하치조코섬의 가파르고 험준한 지형으로 육로는 없고, 서로의 교류는 거의 없었다.

이전에 하치조코섬에는 바쿠(バク)라고 불리는 풍토병이 있었고, 섬의 사람들을 오랜 기간에 걸쳐 괴롭혀왔다. 인접한 하치조섬의 사람들은 이 병을 '작은 섬의 바쿠'(小島のバク)라고 부르며 두려워했고,[21][22][23] 하치조섬의 어부나 아마는 하치조코섬 가까이의 해역에서 고기잡이는 해도 병을 두려워해 하치조코섬으로는 상륙하지 않았다고 전해진다.[24][25][† 4]

하치조코섬에서 전해지는 민요에 다음과 같은 구절이 있다.

가부라란 큰 순무로, 메이지 초기에는 섬의 중앙에 솟아오른 오히라산의 산 정상 부근에서 재배됐다고 전해진다. 바쿠산의 바쿠란 바쿠병으로 1881년 메이지 즈음에 '바쿠'라는 이름의 풍토병이 존재했다는 것이 일부 의료 관계자 사이에서 알려지기 시작했다.[28]

하치조코섬 주민의 대부분은 10대 반까지 열발작을 한다고 전해졌고, 갑자기 아무런 예고도 없이 오한과 전율이 엄습하고 고열이 난다고 전해졌다. 바쿠만이 직접적인 원인으로 되어 사망에 이르는 경우는 없었지만, 바쿠에 걸린 주민은 여러 증상에 고통받았다. 바쿠는 오한이나 발열로 시작되는 경우가 많고, 대강 다음과 같은 것이었다. 그 대부분이 밭일을 하고 있을 때 증상이 나타났고, 주위 사람들에게 '바쿠가 왔다'라고 큰 소리로 알리며 서둘러 집으로 돌아갔으며, 이불 속으로 들어가 고열과 떨림이 가라앉을 때까지 지냈다고 한다.[29] 열발작은 며칠 만에 자연스레 가라앉아 밭일로 돌아오나 그러다 다시 격렬한 열발작이 일어난다. 이 두 번째 이후의 열발작 증상을 하치조코섬에서는 '미쓰레루'(ミツレル)라고 부르며,[† 5] 심한 경우에는 1개월 사이에 몇 번이고 미쓰레루 열발작을 반복하기에 일이나 일상 생활에 지장을 가져온다. 이러한 상태를 연 단위로 반복하면 결국 발의 림프절이 붓기 시작한다. 부은 부위는 림프 기능이 저하해 상처가 낫기 어려워 지며, 작은 가시에 찔리는 등 아주 자그마한 외상에 의한 자극으로 열발작이나 전율을 몇 번이고 일으키며, 그중에는 의식장애로 빠지는 경우도 있었다고 전해진다. 수년이 경과해 림프절의 고통이 사라지거나 붓기가 빠지면 발이 천천히 크게 부워 피부가 두꺼워지고 환부에 강한 가려움이 일어난다. 참기 힘든 가려움으로 끊임없이 손톱으로 계속 긁어 긁은 부위의 피부가 더욱 비대해지고, 또 긁으면 커지는 악순환으로 빠진다.[29]

근대 의학으로 원인이 해명되기 이전의 하치조코섬의 사람들은 병의 원인은 섬의 물에 독이 있다고 생각했고, 아무도 모르는 아주 옛날부터 해당 섬의 사람은 모두 바쿠에 걸려왔기에 바쿠에 걸리는 것은 어쩔 수 없는 일로, 나을 수 없다며 포기했다고 전해진다.[30]

하치조코섬은 1969년(쇼와 44년)의 집단 이주로 무인도로 되었으나, 집단 이주하기까지 전기나 수도라는 기본적인 인프라는 만족스럽게 정비돼있지 않았고, 가게는 한 채도 없으며 고반도 설치돼있지 않았다.[31] 또 하치조코섬에는 우쓰키촌(宇津木村)·도리우치촌(鳥打村) 모두 선착장이 정비된 항구가 없었고, 1개월로 몇 편 밖에 없는 하치조섬에서의 생활 물자 수송도 겸한 정기선이나 어선 등의 소형 선박의 승하선은 하선 시에는 갑판에서 선착장의 바위 무더기로 직접 뛰어가 상륙했고, 승선 시에는 갑판으로 뛰어오르는 방법이었다. 이로 인해 강풍이 불거나 파도가 높거나 하는 기상 조건 하에서는 해안으로 접근하지 못했고 빈번히 결항으로 되었으며, 여객의 왕래 뿐만 아니라 하치조섬에서의 생활 물자의 수송이나 우편물의 배달도 수 주간에 걸쳐 끊기는 경우도 많이 있었다.[17][20][32]

쇼와 30년대로 되어 섬 내의 초중등학교에 자가발전기가 정비됐고, 하치조섬과의 사이에서 무선 통신이 행해지게 되었고, 주민의 생활 기반은 천천히 개선돼갔다. 그럼에도 일반 가정의 전기·전화는 1일 안에 사용 가능한 시간이 한정돼있는 등, 1969년(쇼와 44년)의 집단 이주까지 인프라는 불완전한 채였다.[33] 또 우쓰키, 도리우치의 양 촌 모두 초중등 병설교는 설치돼있었으나,[18] 모두 집단 이주 때까지 의사가 없는 무의사촌이었다.[20]

하치조코섬의 주민에게 있어서 특히 심각했던 것은 물 부족의 문제였다. 도리우치촌에서는 해안가의 바위 무더기(락풀(rock pool)이라고도 한다)에 고인 빗물을 모아 이용했고, 우쓰키촌에서는 해안의 낭떠러지에 있는 동굴의 천장에서 떨어지는 물방울을 통에 담아 이용했다고 전해지며, 물방울 양이 감소하는 겨울에는 아침부터 저녁까지 담아도 겨우 1되 5홉(약 2.7리터)에 지나지 않았다고 전해진다.[34] 한편 도리우치촌에는 매우 작은 샘이 존재했지만, 역시 사람들의 생활 용수를 확보할 정도의 샘은 아니었다.[35] 하치조코섬은 보수성(물을 모으는 성질)이 부족한 화산성 지질 그리고 가파르고 험준한 지형이기에[20] 하천은 존재하지 않았고 우물도 좋지 못했다. 만성적인 물 부족에 더해 간이 수도조차 미정비돼있었기에 음용수나 생활 용수를 확보할 수단은 오로지 강수에 크게 좌우되는 비(빗물)에 의지했고, 각 가정이나 초중등학교에서는 간소한 저수조나 항아리, 통 등이 설치돼있었으나,[36] 확보 가능한 수량이 불안정하고 수질도 좋지 못했다.[37] 이 주민에게 있어서 생명선이라고도 할 수 있는 빗물을 모으는 크고 작은 여러 빗물통이 결과로 병원체를 수집·증식시키는 것으로 되었고, 하치조코섬의 '바쿠'라 불린 말레이사상충증 유행의 간접적 요인으로 되었다.[† 6]

Remove ads

림프사상충증의 개요

요약

관점

본 문서에서는 하치조코섬의 말레이사상충증(사상충증의 일종)의 연구 및 방압의 경위에 대해서 기술한다. 이 절에서는 사람에게서 증상이 나타나는 림프사상충증에 대한 개요를 서술한다.

림프사상충증의 주요 증상

림프사상충증은 사람의 림프계 각곳에 기생충인 사상충이 기생하는 것으로 여러 증상을 일으키는 기생병의 총칭이다.[14][38]

사상충은 일본 등의 선진국에서는 개의 심장에 기생하는 기생충(심장사상충)이 잘 알려져 있으나,[39] 사람이나 개 뿐만 아니라 다종다양한 척추동물에 따라 기생하는 사상충이 다수 존재한다.[40] 이들 가운데 사람에 기생하는 종류인 사상충은 주로 사람의 림프관이나 림프절 등에 기생해 림프사상충이라고 불려 사람 이외의 사상충증과 구별하고 있다.

사람이 림프사상충증에 감염되는 메커니즘은 사상충의 유충인 미세사상충(microfilaria)이 체내에 있는 매개체(벡터)의 역할을 하는 모기가 사람을 흡혈할 때, 미세사상충이 사람의 체내에 침입해 성립한다. 매개하는 모기의 종류는 집모기속, 숲모기속, 얼룩날개모기속 등 다양하다. 일본 내에서는 빨간집모기(Culex pipiens pallens)가 주요 매개 모기였다.[41]

사상충의 성충는 사람의 림프관 내부에 정착하고, 6년이나 8년이라고 알려진 생존 기간 중, 수백만 마리의 미세사상충(유충)을 숙주의 체내에 낳으며, 그 미세사상충은 사람의 림프계나 혈액 안을 순환한다. 매개체인 모기는 감염된 마지막 숙주인 사람을 흡혈하는 것으로 미세사상충을 포함한 혈액을 빨아들인다. 빨아들여진 미세사상충은 모기의 체내에서 감염성을 지닌 유충으로 성장하고, 그 모기가 다시 사람을 흡혈하는 것으로 감염력을 지닌 미세사상충이 사람의 체내로 침입하며, 림프관으로 이동해 성충으로 되어 생활환이 성립한다.[42]

이렇듯 림프사상충의 생활환(생활 주기)은 모기가 중간숙주이고, 사람이 종숙주이다(오른쪽, 그림 1 참조).

사람에게서 증상이 나타나는 림프사상충증의 경과는 잠복기(무증상기), 급성기, 만성기가 있고, 감염 초기의 이환자는 자각증상이 없으며 감염된 것을 알아채지 못하는 경우가 많다(잠복기). 단, 무증상이어도 이미 이환자는 림프계 조직이나 콩팥에 장애를 일으키고 있으며, 인체의 면역 기능으로의 영향이 시작됐다. 또 체내에 미세사상충이 있어도 무증상인 채 평생 자각증상이 나오지 않는 경우도 있다. 잠복기에서 급성기로 진행할 경우, 감염으로부터 1년 정도 경과했을 즈음, 갑자기 아무런 예고도 없이 오한이나 고열 등의 열발작과 전율을 일으킨다. 이 첫 열발작은 며칠 만에 나으나, 그 후에도 오한이나 발열을 동반한 열발작을 장기간에 걸쳐 몇 번이고 반복하는 경우가 많다. 이와 같이 사상충증이라고 한 마디로 말해도 그 증상의 형태는 한 가지가 아니다. 적절한 치료를 행하지 않은 채 장기간 방치하면 체내의 사상충이 성장·증식해 만성기로 들어간다. 이렇게 되면 성충이 된 사상충이 림프관이나 림프절에 정착해 림프의 흐름을 막아버린다. 이러한 림프의 폐색에 따른 순환 장애가 방아쇠로 되어 림프사상충증 특유의 여러 증상이 나타난다.[42][43][44]

림프사상충증의 만성기에는 다음의 특유 증상이 알려져 있다.[13]

상피병

상피병(象皮病, Elephantiasis)은 사상충증의 병태로 가장 잘 알려져 있다. 주로 팔다리의 비대로 발이나 손이 굵게 변형되고, 코끼리의 피부와 같이 보이기 떄문에 이러한 이름이 붙었다. 상피병은 사상충의 성충이 넓적다리 안쪽에 있는 림프관에 몸을 서리고 정착한 것이 원인이다.[45] 림프관 내의 사상충이 장애로 돼 림프의 흐름을 안 좋게 하기에 넓적다리에서 하부의 림프가 몸통 쪽으로 돌아가기 힘들어지며, 발에 고인 림프에 의해 림프부종이 두드러지게 되어 결국 여러 부종이 고정화돼버린다.[46][47] 초기의 부종은 가려움이 강하기에 손톱 등으로 긁게 되면 손톱에 있던 여러 세균이 들어가고, 균이 림프를 배지로서 염증을 일으킨다. 그 결과, 가려움이 더욱 격해지고, 몇 번이고 계속 긁어 같은 곳의 염증을 반복해 발생시키며, 이윽고 피하조직이 두꺼워지고 털이 빠져버린다. 거듭되는 염증과 부동으로 발의 비대, 피부의 문드러짐, 변색을 일으키고, 마치 코끼리의 발처럼 된다.[41][42][48]

상피병은 일본에서는 옛날부터 알려져 있었다. 헤이안 말기 혹은 가마쿠라 초기에 만들어졌다고 추정되는 야마이노소시(이본)라는 여러 병을 그린 에마키모노 가운데 하나로 주니히토에를 걸친 귀족으로 추정되는 젊은 여성이 그려진 그림이 있다.[49] 이 여성은 상반신과 하반신을 드러낸 채 양쪽 발이 검게 변색돼 피부가 문드러진 것처럼 보인다. 곁에 따르는 두 명의 여관이 걱정스러운 표정으로 바라보는 모습이 그려져있고, 이는 오늘날의 상피병으로 추정된다.[50][51][52](오른쪽, 그림 외부 링크 참조).

음낭수종·유방비대증

음낭수종(陰囊水腫, Scrotum swelling), 유방비대증(乳房肥大症, Breast hypertrophy)은 모두 상피병처럼 사상충의 성충에 의해 림프관의 폐색이 원인이다.[47][48] 음낭수종의 경우는 음낭 주변의 림프관에 사상충이 정착하는 것으로 림프가 고인 음낭이 커지게 된다.[46] 유방비대증도 사상충에 의한 흉부 림프관의 폐색으로 유방이 커지게 된다.[45]

음낭수종은 놀라울 정도로 커지는 경우도 있고, 일본 내에서는 잘 알려진 예로 에도 후기의 저명한 우키요에 화가 가쓰시카 호쿠사이의 음낭수종의 그림이 있다.[52] 호쿠사이는 1812년(분카 9년), 도카이도의 미시마슈쿠(三島宿, 현 시즈오카현 미시마시)에서 삼태기에 싸인 짐을 멜대 같은 것으로 짊어지고 있는 두 남성을 보았으나, 잘 보니 짐이라고 생각한 것이 한 남성의 거대한 음낭이라는 것에 놀라 그 자리에서 그렸다고 전해진다.[53] 그 그림은 호쿠사이 만화 12편 중 '대낭'(大嚢)이라는 제목으로 그려졌다. 이는 19세기 초기의 일본에 음낭수종 즉, 림프사상충증이 존재한 기록으로 일본 국외에도 알려졌다.[50]

또 사이고 다카모리가 음낭수종이 있었다는 것[54]도 잘 알려져 있고, 1872년(메이지 5년)에 메이지 천황이 쓰루마루성(현 가고시마성)으로 행차했을 때, 음낭수종이었던 사이고는 말에 타지 못해 도보로 행렬을 따라갔다는[52][55] 이야기나 세이난 전쟁에서 자결한 사이고의 목이 없는 시체를 사이고 본인이라고 특정시킨 것이 음낭수종이었다고 전해진다.[50][56]

유미뇨

유미뇨(乳糜尿, Chyluria)는 오줌이 죽처럼 희고 탁한 증상이며('미'(糜)는 죽의 뜻), 가슴림프관에 사상충이 몸을 서리는 것이 원인으로 일어난다.[45] 가슴림프관이란 림프를 혈관으로 모으는 림프관의 본관이며, 작은창자에서 흡수된 지방을 모아 목의 정맥으로 보내는 통로로도 되어있다. 유미란 지방이 소화돼 작은창자에서 흡수된 림프에 대한 것을 말하나, 가슴림프관에 사상충이 정착해 폐색되면 지방을 포함한 림프인 유미는 신체의 상부로 갈 수 없게 되고, 그대로 콩팥으로 가 오줌을 희고 탁하게 만든다.[47][48] 경증의 경우는 엷게 탁해지는 정도이나, 중증으로 되면 콩팥의 출혈을 동반한 유미혈뇨나 오줌이 젤리 형태로 굳고 심하면 요폐를 일으킨다.[43][45]

이상이 림프사상충증 만성기의 주요 증상이나 외에도 림프관암, 림프관염, 림프샘염이라는 여러 림프계 염증 반응을 일으킨다.[41]

림프사상충의 종류

사상충에는 매우 많은 종류가 존재하나, 사람이 감염되는 사상충증의 원인으로 되는 사상충은 림프계 질환 이외의 것(회선사상충증 등)을 포함하면 세계에 여덟 종류 정도 있다고 알려져 있다.[14][40] 이들 가운데 림프사상충증을 일으키는 것은 아래에서 드는 세 종류의 림프사상충(Lymphatic firaria)에 의한 것이 대부분이다.[13][43]

반크롭트사상충

반크롭트사상충 Wuchereria bancrofti(Cobbold, 1877)은 반크롭트사상충증의 병원체로 되는 기생충이고, 세상의 림프사상충증의 90퍼센트 이상이 이 벌레에 의한 것이다.[57]

1863(분큐 3년), 프랑스인 의사 드마르퀴(Jean Nicolas Demarquay)가 파리에서 음낭수종이 있는 아바나인 선원의 혈액과 음낭에 고인 물을 현미경으로 조사했을 때, 그 중에 작은 얇고 긴 실 형태의 벌레(유충)을 발견했다. 이 사상충의 유충(미세사상충)이 세상에서 처음으로 확인된 사상충이다.[58][59] 사상충(필라리아, filaria)이라는 이름은 이 벌레를 발견한 드마르퀴가 '얅고 실 형태인 것'을 나타내는 프랑스어인 Filaire(전구의 전기 필라멘트도 같은 어원이다)로, 이 벌레를 '미세사상충'(마이크로필라리아, microfilaria)이라고 기술한 것이 이 기생충의 이름과 병명의 유래이다.[58]

3년 후인 1866년(게이오 2년)에 브라질의 의사 오토 에드워드 부케러가 브라질의 대서양 연안에 접한 항구 도시 사우바도르에서 환자의 흰 오줌에서 미세사상충을 발견했고, 더욱이 1872년(메이지 5년)에는 인도의 콜카타에서 영국인 의사인 루이스(Lewis)가 환자의 혈액에서 미세사상충을 발견했다.[42][60]

이들의 연구로 상피증이나 음낭수종의 환자는 미세사상충을 지닌다는 공통점을 알게 되었다.

1800년대 후반 당시, 중국 남부의 샤먼시에서 말라리아의 연구를 하고 있던 스코틀랜드 출신의 패트릭 맨슨은 말라리아 매개 실험에서 사용한 모기가 물에 빠져 가라앉은 물속에서 우연히 미세사상충을 발견한 것으로 사상충에 흥미를 가졌고, 후술할 미세사상충의 야간정기출현성 nocturnal periodicity을 1879년(메이지 12년)에 발견한다. 그 후, 연구자들은 사상충을 사람에 감염시키는 매개체는 모기라고 추정했고, 다양한 검증을 계속했으나, 한동안은 확증을 얻지 못하고 있었다.[42]

사상충이 모기에 의해 매개된다는 것을 증명한 것은 오스트레일리아의 기생충학자 조셉 반크롭트이다. 반크롭트는 당시의 세상에서 확인된 1,600종의 모기 중에서 빨간집모기의 일종이 미세사상충의 주요 매개 모기라는 것을 실증해 알아냈다. 반크롭트는 미세사상충의 형태를 자세히 관찰했고, 색은 젖빛으로 실과 같이 얇고 길며, 매끄럽고 완곡하며, 머리가 살짝 비대한 것이나 성별이 있고 수컷보다 암컷이 더 큰 것 등 미세사상충의 형태를 현미경의 배율을 올려 가능한 한 상세히 스케치했다. 이렇게 해서 미세사상충 즉, 사상충증은 모기를 매개체로서 사람이 감염되는 기생충병이라는 것이 해명됐다.[29]

반크롭트사상충의 학명인 Wuchereria bancrofti는 위의 경위로 오토 에드워드 부케러 O. E. H. Wucherer와 조셉 반크롭트 Joseph Bancroft의 두 이름에 유래돼 명명됐다.[61]

말레이사상충

말레이사상충 Brugia malayi (Brug, 1927)는 반크롭트사상충 이외의 림프사상충증의 나머지 대부분을 점하고 있다. 1927년(쇼와 2년), 말레이반도나 수마트라섬에서 미세사상충을 연구하던 네덜란드군 군의관인 리히텐슈타인 Lichtenstein은 채취한 몇 마리의 미세사상충이 반크롭트사상충과 형태적으로 다르다는 것을 알아냈다.[61][62] 그것은 반크롭트사상충에 비해 작고, 몸은 여러 곳이 얇고 완곡했다. 이 보고를 받은 같은 네덜란드인 기생충학자인 브루그 Steffen Lambert Brug는 논문에 기재했고, 말레이종의 사상충 Brugia malayi 라고 명명해 보고했다.[63][64]

말레이사상충증의 큰 특징은 반크롭트사상충증에서 보이는 음낭수중이나 유미뇨를 일으키는 환자가 인정되지 않는 것이다. 또 림프부종이나 상피병이 일어나는 부위도 종아리만(무릎관절에서 상부를 넘지 않는다)인 경우가 대부분이다. 이와 같이 반크롭트 사상충증과의 차이의 이유는 해명되지 않았으나, 성충이 기생하는 림프계의 부위가 다르기 때문이라고 추정된다.[6]

티모르사상충

티모르사상충 Brugia timori(Partono et al, 1977)는 1960년대가 되어서 보고되기 시작했다. 1960년대 중반 즈음, 티모르섬 주민의 혈액 중에 말레이사상충에 닮았지만, 세세한 부분이 다른 미세사상충이 존재한다는 것이 보고됐고, 티모르형 사상충 Timor filariasis라고 불리게 되었으나, 성충의 동정은 1977년(쇼와 52년)이 되기까지 행해지지 않았다.[61] 티모르사상충은 세상의 림프사상충 전체에서 보면 매우 적고, 티모르섬을 포함한 인도네시아의 소순다 열도 이외에서는 확인되지 않았다.[65]

Remove ads

하치조코섬의 병태 조사와 방압의 경위

요약

관점

메이지·다이쇼기의 조사

일본에서 처음 사상충이 확인된 것은 1876년(메이지 9년)으로, 고용 외국인으로서 도쿄 의학교(현 도쿄 대학 의학부)에 초청받은 독일인 내과의 에르빈 폰 벨츠(Erwin von Bälz)가 일본에 온 그 해에 일본인 환자의 혈액 안에서 미세사상충을 발견한 것이 처음이다.[42] 단, 1876년의 시점에서 사상충에 관한 지식은 전술한 듯이 연구의 도중이었고, 하치조코섬에서 처음 조사가 시작된 메이지 후기부터 다이쇼 초기 즈음은 미세사상충과 상피병의 관련성에 대해 일본 내의 의학계에서의 견해는 완전히 정해져 있지 않았으며, 1927년에 게재된 말레이사상충에 이르러서는 그 존재조차 알려지지 않았다. 더욱이 하치조코섬 이외의 이즈 제도에도 이전에 사상충증은 존재했으며 소수이지만 니지마섬, 하치조섬, 아오가섬에는 반크롭트사상충이 존재했다.[66]

나카하마 도이치로의 하치조코섬 첫 조사

첫 바쿠 연구자

메이지 유신 후의 일본에서는 풍토병이라고 생각되는 지역 특유의 질환이 일본 각지에서 다수 확인되기 시작했고, 새로운 서양 의학을 배운 연구자들이나 의사들에 의해 조사나 연구가 행해지기 시작된 시기였다. 하치조코섬의 '바쿠'도 그들의 하나로 일부 의료 관계자 사이에서 알려지기 시작했다. 그러나 '하치조섬에 인접한 작은 섬에 옛부터 "바쿠"라 불리는 기병이 있고, 대부분의 주민에게서 증상이 나타난다'는 이야기가 소문으로 전해질 뿐이었다.[28]

하치조코섬은 '새도 지나가지 않는다'(鳥も通わぬ)[67]라고 전해지는 절해의 고도 하치조섬에 더욱이 딸린 섬이라는 지리적 조건도 있었고, 일본 내 각곳에 산재하는 다른 풍토병 유행지처럼 현장 조사를 행하는 것이 교통 사정이 안 좋은 당시에 있어서는 어려웠다.[68]

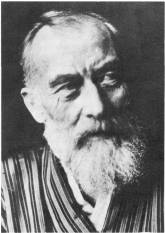

'바쿠'라 불린 이 풍토병에 대해 근대 의학적 관점에 따른 현장 조사가 처음 행해진 것은 1896년(메이지 29년) 2월로, 조사를 행한 것은 당시 일본 내무성 위생국의 나카하마 도이치로(中浜東一郎)이다.[69] 나카하마 도이치로의 친아버지는 막말의 1841년(덴포 12년)에 도사번(현 고치현)에서 고기잡이를 나갔다가 조난을 당했고, 표류 중에 미국의 포경선에 의해 구조되어 미국에서 근대 과학을 배웠으며, 일본으로 귀국한 뒤 미일 화친 조약의 체결에 관여한 존 만지로(나카하마 만지로)이다.[70]

나카하마 도이치로는 존 만지로의 장남으로 1857년(안세이 4년)에 에도에서 태어나 1881년(메이지 14년)에 (구) 도쿄 대학 의학부를 졸업하고, 후쿠시마, 오카야마, 가나자와의 각 의학교 교수를 맡았다. 당시 일본에서는 공중 위생에 관한 의식이 요구됐고, 나카하마는 1885년(메이지 18년), 일본 내무성의 명령에 따라 위생학 연구를 위해 독일로 유학했으며, 일본 귀국 후에는 내무성 위생국의 기사를 맡았다. 1896년(메이지 29년) 4월에 일본 내무성을 퇴관한 후, 도쿄 위생시험소 소장, 초대 도쿄시 의사회장 등을 역임했다.[71]

나카하마가 '바쿠'의 조사를 위해 하치조코섬을 방문한 것은 내무성 기사를 퇴관하기 2개월 전인 1896년(메이지 29년) 2월로, 나카하마와 함께 조사에 동행한 자는 내무성 기수인 가미무라 유키아키(上村行彰), 도쿄부청에서 파견된 시오타 도라오(塩田虎尾)의 총 3명이었다. 일행은 같은 해 2월 5일에 요코하마항에서 출항했고, 만 3일을 걸쳐 하치조섬의 항구로 도착했지만, 목적지인 하치조코섬에 착안 가능한 소형 선박은 강풍이나 파도에 영향을 받기 쉬웠고, 때마침 2월은 겨울의 계절풍이 거칠게 부는 시기였으며, 강풍이 며칠 동안 계속되어 출항하지 못하고 하치조섬에서 발이 묶여 있었다. 기후가 살짝 안정돼 하치조코섬으로 건너갈 수 있게 된 것은 하치조섬 도착으로부터 10일이나 경과한 2월 18일이었다.[69]

나카하마 등은 파도가 잠잠해진 사이에 하치조섬으로부터 해상 거리가 가까운 하치조코섬 우쓰키촌의 바위 무더기에 상륙하고, 바로 우쓰키촌에서의 조사를 개시했으며, 그 후, 숙박 예정인 섬의 반대쪽인 도리우치촌으로 걸어서 이동했다. 섬 건너편으로 가는 이 길은 단애 절벽으로 된 좁고 험한 길이었고, 발을 헛디디면 바다로 추락할 위험이 있는 길이었다고 전해진다.[72]

나카하마는 이 험한 길의 도중에 '바쿠'라고 불리는 병태를 처음 눈으로 보았다. 하치조코섬을 포함한 이즈 제도에서는 짐을 머리 위에 올려 옮기는 풍습이 있었고, 이는 주로 여성의 일이었다. 도리우치촌까지의 험하고 좁은 길을 여러 명의 여성이 머리에 무거운 짐을 올렸음에도 불구하고, 평지처럼 태연하게 걷고 있었다. 그리고 그녀들의 종아리의 피부는 현저히 비대한 이른바, 상피병이라고 불리는 것이었고, 이것이 섬에서 '바쿠'라 불리는 병태의 하나인 것을 확인했다.[72]

도리우치촌에서 숙박한 다음날인 2월 19일에 바쿠의 조사가 행해졌다. 그러나 애초에 당시 도쿄에서 멀리 떨어진 작은 섬으로 내무성 기사직에 이른 의사가 방문하게 되는 것은 의사가 없는 외딴섬에서 사는 사람들에게 있어서 바라던 일도 아니었다. 나카하마 등 3명은 진찰을 바라는 주민의 요구에 응해 바쿠에 한하지 않고 일반 환자의 진찰 및 지참한 약품의 투여를 행했다. 주민으로부터 들은 바에 따르면, 이 섬에서 과거에 행해진 의료 행위는 천연두 백신이라고 추정되는 것을 1872년(메이지 5년)과 1887년(메이지 20년)에 1회씩 실시됐다고 전해졌다.[34]

당시 하치조섬과 요코하마를 잇는 정기선은 2개월에 1편 밖에 없었다. 재차 기후가 사나워져 하치조섬으로 돌아갈 수 없게 되자, 요코하마로 돌아오는 정기선을 놓칠 우려가 있었다. 이로 인해 간신히 건너간 하치조코섬이었으나, 서둘러 조사를 마쳐야 했다. 도리우치촌에서의 조사나 진찰을 마친 나카무라 등 3명은 비바람 속의 전날의 험한 길을 통해 우쓰키촌으로 돌아와 서둘러 승선해 무사히 하치조섬으로 돌아왔지만, 다음날(2월 20일)부터 하치조 부근의 해역은 강풍이 계속해서 불었고, 하치조코섬으로의 나룻배는 그 후 며칠 간에 걸쳐 끊겼다고 전해진다. 21일 이후는 하치조 본도에서의 조사를 행했고 여러 상피병을 확인했으나, 이는 후년 반크롭트사상충에 의한 것이라고 판명됐다. 나카무라 등 3명이 요코하마로 도착한 것은 3월 8일로, 결국은 1개월에 걸쳐 하치조코섬과 하치조섬의 조사를 행한 것으로 된다.[73]

나카하마의 바쿠병 취조 보고

나카하마는 하치조코섬과 하치조섬에서의 조사 내용을 같은 해(1896년) 발행의 도쿄 의사신지(東京医事新誌) 954호에 『하치조섬에 딸린 작은 섬에서의 바쿠병 취조 보고』(八丈島属島小島におけるバク病取調報告)로 보고했다. 이로 인해 하치조코섬의 바쿠라고 불리는 풍토병이 일본의 의학계에 알려지게 되었다.[74]

나카하마의 보고에 따르면 1896년(메이지 29년) 조사 시점에서의 하치조코섬의 가구수 및 인구는 우쓰키촌이 28가구, 인구 150명, 도리우치촌이 41가구, 인구 270명, 하치조코섬 전체로는 69가구, 인구 420명이었다.[75] 나카하마가 주민으로부터 들은 이야기에 다르면 생애 중에 바쿠에 걸리지 않는 주민은 거의 없다고 전해졌다. 증상이 가벼운 채 일생을 지내는 자도 있는 한편, 종아리에 중증의 비대를 남긴 중증자도 적지 않았으며, 조사 시점에서 중증자는 75명, 그중 여성이 57명이었다. 첫 증상이 나타나는 것은 연소한 7세, 8세부터 12세, 13세 사이로, 고령이 되어서 첫 증상이 나타나는 일은 거의 없다고 전해졌다.[76]

첫 증상은 전신의 전율을 동반한 발작적인 고열과 종아리 림프샘의 붓기로 시작되나, 이 발작의 기간이나 경증 중증의 정도는 사람에 따라 다르다. 발작은 반복하는 경우가 많았고, 회수도 제각각이었으며, 수 년에 한 번인 자도 있다면 한 개월 사이에 몇 번이고 일어나는 자도 있었다. 환부로의 아주 경미한 외상으로 발작을 일으키는 것을 알게 됐고, 발작을 일으키는 시기는 봄과 가을에 많다는 것을 알게 됐다. 발작을 몇 번이고 반복하면 환부 피부의 부종이 남고, 결국은 비대해진다. 단, 발작이 없는 평소에는 발이 기형을 띠고 있을 뿐이고 일상 생활에 지장은 없으며, 또 이 병으로 요절하는 일은 없었기에 환자 중에는 노인도 많다는 것 등을 알게 되었다.[76]

이러한 것들로 나카하마는 바쿠의 실태는 이른바 상피병이고, 규슈 남부 등지에서 후토스네(フトスネ, 太脛), 고에스네(コエスネ, 肥脛) 등으로 불린 것과 동일하다고 결론을 내렸다. 이에 기반해 사상충증 혹은 일종의 간균에 의한 감염의 의심이 있었기에 여러 명의 환자의 혈액 검사를 심야에 행했지만 원인은 불명이었다고 전해졌다.

19세기 후반 당시는 기생충학에 관한 지식이 충분하지 않았던 시대였고, 하치조코섬 상륙 조사는 단기간이었으며 악조건 하에서의 현장 조사였기에 병의 주요 증상이 상피병이라고 확인됐을 뿐이었다.[76] 그러나 나카하마가 관찰해 쓴 '종대 비후하는 것은 다리가 가장 많았고, 허벅다리, 팔에 이어 음낭에 이가 생기는 자는 1명도 인정되지 않았다'라는 기록은 후년에 중요한 의미를 가지게 되었다.

교토대와 규슈대의 하치조코섬 조사

교토 대학 위생학 교실의 조사

나카하마의 조사에 의해 하치조코섬의 바쿠라 불리는 병태는 다리가 굵어지는 상피병이 주요 증상이라는 것이 확인됐다. 그러나 그 원인에 대해서는 불명인 채로 이를 연구하는 의사나 학자는 그 후 한동안 나타나지 않았다.

나카하마 도이치로에 이은 새로운 연구자가 하치조코섬을 방문한 것은 15년 후인 1911년(메이지 44년) 9월이었다. 조사를 행한 것은 교토 제국 대학 위생학 교실에 소속하는 요시나가 후쿠타로(吉永福太郎)와 조사 히코시로(帖佐彦四郎)[77]의 두 명이다. 당시 이 교토대의 위생학 교실(강좌)는 마쓰시타 데이지(松下禎二) 교수를 중심으로 일본의 각곳에 산재한 상피병 유행지의 분포 상황 및 역학이나 원인에 관한 연구를 행했고, 요시나가, 조사의 2명도 마쓰시타 교수 교실 소속 연구자의 일원으로 하치조섬 및 하치조코섬의 상피병 조사로 향했다.[78]

당시 일본의 의학계에서는 상피병의 원인에 대해서 몇 가지 설이 있었고, 사상충에 의한 것이라는 의견이 많았다. 그런 한편, 사상충 감염이 배경에 있어도 피부가 비대하는 직접적인 원인은 연쇄상구균이라는 주장이나 더욱이 나아가 사상충이 아닌 연쇄상구균에만 중점을 두는 연구자들도 있었다. 교토 대학의 마쓰시타 교수는 그 우두머리였고, 해당 교실의 상피병 연구는 모두 이를 실증하기 위한 것이었다. 요시나가와 조사도 당연히 이 설의 지지자였으며, 하치조코섬에서의 조사도 연쇄상구균 감염설의 관점에서 행해진 것은 부정할 수 없다고 후년에 기생충학자인 모리시타 가오루(森下薫)[79]가 지적했다.[80]

요시나가와 조사는 하치조코섬에서 12명의 바쿠병 환자의 혈액 검사를 주간과 야간에 각각 행했지만, 한 예도 미세사상충을 인정받지 못한 것에 반해 단독성 부종(바쿠의 초기 증상[† 7][80])을 일으키는 21명 중 14명의 환부 및 혈액에서 순수 배양에 가까운 상태로 연쇄상구균을 인정했다. 따라서 이 균이 바쿠병 단독성 발작의 병원균인지를 확인하기 위해 그 균을 미량 6명의 환자의 피하에 접종한 결과, 자연스레 발생하는 것과 같은 발작이 일어났다. 이어서 가온 살균을 해 독성을 약하게 한 것을 76명의 환자에게 예방접종을 행하자, 발작이 많은 9월이었음에도 불구하고 적어도 하치조코섬 체재 중에는 발작은 전혀 일어나지 않았다고 전해진다.[80]

이들의 결과로 요시나가와 조사는 작은 섬의 바쿠 환자에게서 보이는 연쇄상구균이 단독성 발작의 원인이면서 일본의 타 지역에서 실증한 것과 같으므로 일본의 상피병의 대부분은 연쇄상구균이 원인이라 해도 과언이 아니라고 결론을 지었다.[80][81]

일본 내의 상피병은 하치조코섬의 증례도 포함해 연쇄상구균이 주 원인이 아닌, 림프사상충에 의한 림프계 기관의 폐색이 주요 원인이라는 것은 오늘날에는 명확하나, 원인론과는 달리, 요시나가와 조사가 하치조코섬에서 얻은 임상 소견에는 주목해야 할 사실이 있었다. 이는 주민 중 76명의 환자 가운데 기왕력의 조사 및 당시 단계에서 유미뇨를 앓는 자는 한 명도 없었다는 점이었다. 15년 전에 나카하마 도이치로가 음낭수종 환자는 한 명도 없었다는 소견과 함께 유미뇨 환자가 한 명도 없다는 사실이 확인됐다.[80]

규슈 대학 제2내과의 조사

규슈 제국 대학 제2내과(현 규슈 대학 대학원 병태 기능 내과학(九州大学大学院病態機能内科学))의 모치즈키 다이지(望月代次)와 이노우에 사부로(井上三郎)의 두 명은 '상피병의 원인은 연쇄상구균이다'라는 요시나가·조사의 결론에 의문을 가졌다. 모치즈키와 이노우에는 일부의 상피병 환자에게 미세사상충이 보이지 않았다고 해서 사상충증을 부정하는 것은 이르고, 더욱 다수의 환자를 검사할 필요가 있다고 생각해 요시나가·조사가 조사를 행한 이듬해인 1912년(다이쇼 원년) 9월 상순에 하치조섬과 하치조코섬을 방문했다.[81][82]

모치즈키와 이노우에에 의한 하치조코섬의 조사는 주로 도리우치촌에서 행해졌으나, 그 조사 결과는 전년의 요시나가·조사에 의한 결과와 크게 달랐다. 모치즈키·이노우에가 행한 혈액 검사의 결과는 도리우치촌 재주자 중 상피병에 걸린 32명 중 15명(46.8%)에게서 미세사상충을 발견했고, 더욱이 상피병에 걸리지 않은 56명 중 26명(46.4%)에게서도 미세사상충을 발견했다.[82] 이 검사 성적은 연령·증상 별로 조사됐고, 이를 정리한 것이 다음의 표이다. 각란의 숫자는 분자가 미세사상충 양성자 수, 분모가 검사 수이다.[81]

이렇게 상피병의 증상의 유무를 따지지 않고, 도리우치촌 주민의 혈중 미세사상충 양성률은 4할 이상의 높은 비율이며, '미세사상충은 발견되지 않았다'라는 전년의 요시나가·조사의 조사 결과와 크게 달랐다. 더욱이 발견된 미세사상충의 종류에 대해서는 특별히 서술돼있지 않고, 일본 내의 다른 사상충 유행지와 비슷하게 반크롭트사상충으로 간주된 것이라 생각된다.[82] 모치즈키와 이노우에는 이 결과로 상피병의 발생에는 사상충의 관여가 필요하다는 것을 주장했고, 연쇄상구균을 주요 원인으로 본 교토대 측의 결론에 이의를 제기했다.[81] 단, 사상충의 기생에 의해 림프계의 울체(鬱滯)가 일어나는 것이 상피병의 주요 원인이지만 울체한 부분이 세균에 감염되기 쉽다는 것도 사실로, 세균 감염에 의한 단독성 발작도 있을 수 있다고 봐, 감염 과정의 어느 시점에서는 어떠한 세균의 관여가 있음을 인정했다.[82]

더욱이 이 규슈대 2명도 하치조코섬에서의 임상적 관찰에서 다리의 상피병은 보이나 음낭수종, 유미뇨에 대해서는 하나도 보이지 않았다는 것을 특기했으며, 더욱이 흡혈한 것을 포함해 15마리의 숲모기를 부검했고, 그중 3마리에 사상충의 유충 같은 것을 발견했다고 기록했다.[82] 후년에 기생충학자인 삿사 마나부는 이 모기의 조사는 단시간 그리고 간이적으로 행해졌기 때문에 불완전하지만, 하치조코섬의 사상충 전파 모기 문제의 첫 기록이며 주목할 만하다고 지적했다.[81] 더욱이 하치조섬 본도에서도 조사가 행해져 오카고촌, 미쓰네촌, 가시타테촌(樫立村), 나카노고촌, 스에요시촌(末吉村)의 총 5개 촌에서 상피병 환자는 총 21명이 있었고, 가장 많았던 가시타테촌에서는 증상이 없는 자를 포함함 29명의 주민 중 17명의 혈액 안에서 미세사상충이 검출됐으며, 그중 한 명에게는 음낭수종이 인정됐다고 전해졌다.[81] 그 후에도 연쇄상구균설을 주장하는 교토대파와 미세사상충설을 주장하는 규슈대파의 논쟁이 이어졌으나, 최종적으로는 교토대파가 논쟁을 그만두는 형태로 되었다.[83]

규슈대에 의한 조사가 행해진 1912년(다이쇼 원년)은 기생생물학자인 스테판 램퍼트 브루그가 말레이사상충을 기재하기 15년도 전의 일이고, 하치조섬 본도와 하치조코섬의 사상충이 다른 종이라는 것은 아무도 알아채지 못했다.[81]

이렇게 도쿄의 먼 남쪽에 떠있는 작은 섬은 의학자의 연구 장소로 선택됐고, 상피병의 성인에 대해서 여론의 재료를 제공하게 되었다.[82] 그러나 1912년(다이쇼 원년)의 규슈 대학에 의한 현장 조사 후는 35년 이상 하치조코섬을 방문해 조사를 행하는 연구자는 나타나지 않았다. 연구자가 방문하는 일 없이 의사 없는 마을이었던 하치조코섬에서는 그 후에도 여전히 바쿠병의 유행이 끊이지 않았고, 섬의 주민들은 병에 계속해서 고통받았다.[84]

쇼와 20년대 이후의 조사

메이지부터 다이쇼 초기에 걸쳐 하치조코섬에서 행해진 바쿠병의 조사 연구는 상피병의 임상 진단이나 원인 조사에 주안점을 두었고, 치료로 직결되지 않았다. 림프사상충증은 목숨의 위험에 직접 노출돼있는 병이 아니었다는 것에 더해 애초에 사상충증에 대한 유효한 예방법이나 치료법은 1950년(쇼와 25년) 즈음까지 존재하지 않았던 것이다.[85]

규슈 대학의 조사 이후, 하치조코섬이 일본 내의 연구자로부터 재차 주목을 모은 것은 태평양 전쟁 종전 후인 1948년(쇼와 23년)부터 시작된 도쿄 대학 부속 전염병 연구소(東京大学付属伝染病研究所)의 삿사 마나부(佐々学)에 의한 현장 조사였다.[86]

전염병 연구소·삿사 마나부

도쿄 대학 의학과 연구소(이하, 전연이라고 표기한다)의 삿사 마나부(佐々学, さっさ まなぶ)[87]는 동료인 가노 로쿠로(加納六郎, かのう ろくろう)[88]를 불러 1948년(쇼와 23년) 7월, 하치조코섬의 바쿠를 조사하기 위해 하치조코섬을 방문했다.[89]

삿사 마나부(1916년-2006년)[90]는 1916년(다이쇼 5년)에 도쿄 간다에서 태어나 도쿄 제국 대학 의학부를 1940년(쇼와 15년)에 졸업했으며 전연에 입소했다.[91] 직후인 같은 해 5월, 일본 제국 해군 군의과 사관으로 되었고,[92] 구축함 '시노노메'(東雲) 승무원인 군의관으로 일본과 중국 대륙의 사이를 몇 번이고 왕복하거나, 소해모선 '에이코마루'(栄興丸) 승무원인 군의관으로 솔로몬 제도 등 남양의 섬들을 돌았으며, 배 안에서 승무원의 충수염 수술 등을 행했다.[93] 그 후, 일본 제국이 점령하던 피낭섬(현 말레이시아 조지타운)에 체재했고, 오전 중에는 외과의 진찰에 종사했으며, 오후는 섬 내의 병원이나 보건소로 향해 열대의학 Tropical medicine을 배웠다.[94] 일본 제국이 점령하기 전의 피낭섬은 영국 동인도 회사의 극동 진출이 시작되는 영국의 식민지 지배의 거점이었기에 영국의 의사·연구자들에 의한 열대의학의 기초 연구가 진행됐다. 이를 이어받은 피낭섬의 현지 의사들은 열대의학으로의 지식에 있어서 당시의 일본의 의사들을 크게 웃돌았다. 삿사는 그때까지 교과서로 밖에 알지 못했던 여러 열대병의 증례를 목격했고, 특히 말라리아, 사상충 등의 모기를 매개로 하는 열대성 감염증의 연구에 몰두했다.[54][94][95]

이들의 연구를 통해 삿사는 Species Control(종관리, 대종 구제)라는 방법을 처음 접했다. 예를 들면 말라리아를 매개하는 것은 모기이니 예방을 위해서는 한쪽에서 구제하면(없애면) 된다는 대략적인 생각이 아니라 말라리아를 매개하는 모기의 종을 특정해 인간 말라리아를 매개하는 모기만 구제하면 된다는것이다.[94] 이 방식은 말라리아에 대해서만이 아니라 사상충, 황열, 뎅기열, 일본뇌염이라는 모기를 매개로 하는 열대성 감염증의 예방 대책의 기초로 되는 중요한 방식이었다. 삿사는 말레이족 의사나 연구자들로부터 그 구별 방법은 전수받음과 동시에 당시는 적국이었던 영국의 의료 지식이나 기술에 감탄했고, 일본에는 없는 열대의학에 관한 각종 논문이나 의학서를 섭렵했으며, 그 이념이나 기술을 일본어로 번역해, 피낭섬에서의 말라리아 대책을 극명히 기록함과 함께 도쿄 쓰키지에 있는 해군군의학교(海軍軍医学校)로 차차 송부를 계속했다.[96] 삿사는 해군군의학교로 소환되어 말라리아의 예방법을 젊은 군의관들에게 가르치는 한편 더욱이 연구를 진행했고, 말라리아 매개 모기의 종류를 판별하기 위한 도감 『대동아공영권 얼룩날개모기의 감별 도감』(大東亜共栄圏のアノフェレス蚊の鑑別図鑑)를 작성했다.[97] 이 도감은 전 군대에 배포됐고,[97] 삿사는 일본의 열대병 연구자로서의 지위를 확립했다. 그 후, 삿사는 일본 제국 해군육전대 군의관으로서 남중국해에 떠있는 하이난섬에서 종전을 맞이했고, 일본 본토로 복귀했다. 전연으로 돌아온 삿사는 연합군 최고사령부의 요청을 받고 일본뇌염의 연구를 위해 일본에 온 의학자 앨버트 세이빈의 조수를 맡게 되었다. 도쿄도나 오카야마현에서 여러 마리의 모기를 채집해 여러 각도에서 연구를 행하는 삿사가 마음에 든 세이빈은 일본에서의 연구 성과를 미국 의학 잡지에 발표할 때 자신의 이름 뿐만 아니라 삿사의 이름을 추가해주었다.[98][99]

삿사는 복귀 후 2년이 되지 않아 바로 도쿄 대학 의학부의 조교수로 되었다. 더욱이 공동 연구자도 모이기 시작한 1948년(쇼와 23년), 록펠러 재단이 모집한 공중위생학의 전후 첫 일본인 유학생 두 명 중 한 명으로 삿사가 선택됐고, 1년 간의 미국 유학이 결정됐다. 그러나 구체적인 출발의 일정은 2개월 이상 결정되지 않은 채로 있었다.[100] 그 즈음인 같은 해 6월 하순, 삿사는 전연을 방문한 도쿄도의 직원으로부터 '하치조코섬에는 바쿠라는 풍토병이 있고, 몇 년이고 발열이 산발적으로 이어서 발이 굵어진다'는 이야기를 듣게 된다.[101] 바쿠라는 병명도 하치조코섬이라는 섬의 이름도 처음 들었으나, '발이 굵어진다'는 증상으로 삿사는 곧바로 사상충을 의심했다. 바로 여러 자료나 문헌을 조사했으나, 이때는 '바쿠'가 무엇인지 몰랐다고 전해진다. 갑자기 흥미가 생긴 삿사는 일정이 결정나지 않은 미국 유학을 앞두고 있었지만 갑작스레 하치조코섬행을 결정했다.[102][103][104]

삿사에 의한 하치조코섬 첫 조사

하치조코섬의 바쿠를 조사하기 위해 삿사는 동료인 가노 로쿠로(加納六郎)(1920년-2000년)을 불러 1948년(쇼와 23년) 7월, 도쿄 다케시바 부두(竹芝桟橋)에서 5일에 1편 있던 하치조섬행 화객선인 후지마루(藤丸)(초대)에 승선했고, 거의 하루를 걸쳐 하치조섬에 도착했으나, 하치조코섬으로의 정기선은 한 달에 2편 밖에 없었고, 다음 출항이 5일 후라는 것을 알게됐으며, 하치조섬의 민숙에서 체재하게 되었다.[105]

하치조섬의 사람들은 도쿄 대학의 학자가 두 명이나 왔다는 것을 이상하게 여겼고, 사사 등에게 섬에 온 목적을 묻자 '하치조코섬의 바쿠'의 조사를 위해라는 것을 알고 경악했다. 하치조섬의 사람들은 하치조코섬을 단순히 '작은 섬'이라고 불렀고, '바쿠는 옛날부터 있던 두려운 병으로 고열이 나거나 발이 추하게 굵어진다', '바쿠가 무서워 모두 작은 섬으로는 가까이 가지 않는다. 달에 두 번인 연락선으로 사무소의 직원이나 우체국 사람이 갈 뿐이다', '오분자기나 우뭇가사리를 채집하는 해녀도 그 섬 가까이에서는 일을 하지 않고 상륙도 하지 않는다', '작은 섬에서 태어난 자만이 걸리는 유전 질환이다' 등 하치조섬의 주민은 바쿠의 두려움을 삿사에게 말해주었다.[106][107]

이들의 바쿠에 대한 당시 사람들의 인식은 의학적 근거가 없는 것이엇고, 바쿠 즉 림프사상충증은 유전 질환도 아니면 사람이 사람으로 직접 감염시키는 병도 아니다. 그러나 쇼와 20년대 전반 당시, 사상충이라는 병의 원인은 일반적으로는 인식되지 않았고, 의료 기관자의 사이에서도 하치조코섬의 바쿠는 일본 내의 다른 사상충 유행지와 비슷하게 반크롭트종의 사상충이라고 생각됐다.[108] 또 전문가에 의한 조사는 장기간 끊어져 있었고, 삿사는 작은 섬의 바쿠에 대해 하치조섬의 사람들로부터의 이야기를 전해들어 어떻게 해서든 작은 섬으로 건너가 그 정체를 확인하지 않으면 안 되겠다고 강하게 느끼기 시작했다.[106]

5일 후 아침, 하치조코섬으로의 배는 예정 대로 출항하게 되었다. 하치조섬의 야에네항에서 승선을 기다리던 삿사에게 민숙의 여주인이 방금 막 도착했다는 전보를 가지고 달려왓다. 전보에는 '미국행 결정나다 바로 돌아와라'라고 적혀 있었다. 그러나 돌아가면 하치조코섬으로 건너는 기회는 언제가 될 지 몰랐기에 삿사는 고민했다. 하치조섬에서 일본 본토로 돌아가는 정기선은 이날 오후에 출항했다. 당시 하치조섬과 일본 본토를 잇는 정기선은 5일에 한 편이었으나 결항으로 될 가능성도 있었고, 이대로 하치조코섬으로 건너가면 일본 본토로 돌아오는 것은 적어도 2주 뒤였다. 가노는 본토로 돌아가는 편이 좋지 않냐고 삿사에게 재촉했으나, 무엇보다도 바쿠로의 탐구심이 이긴 삿사는 전보를 찢어버리고 하치조코섬행 배에 탔다고 전해진다.[104][109][110]

배는 2시간 반에 하치조코섬 북서쪽에 있는 도리우치촌의 선착장에 도착했다. 섬의 중턱에 있는 마을의 사람들은 접안하는 배를 보고 쌓인 물자를 받기 위해 일제히 선착장으로 달려내려왔다. 주민들이 짐을 내리는 중에 삿사와 가노는 큰 짐을 짊어지고 바위 위에 상륙하자 5명 정도의 섬의 아이들에게 둘러쌓여 섬에 온 목적을 질문받았고, '바쿠를 조사하러 왔다'라는 것을 전했다. 그러자 아이들은 놀랐고, 각자 두 명의 짐을 드는 것을 도왔으며, 도리우치촌으로의 길 안내역을 돈을 주고 데려와 지나가는 마을 사람이나 밭일을 하는 사람들에게 '이 아저씨들은 바쿠를 조사하러 왔다'라고 큰 소리로 알려주었다고 전해진다. 삿사와 가노는 아이들로부터 '바쿠 아저씨'라고 이름이 붙었다.[111] 지참한 큰 짐의 내용물은 현미경이나 시험관, 시약, 정제수가 들어간 병 등이었다.[111] 고열이 나고 마지막은 발이 굵어진다는 도쿄의 직원의 이야기로 사상충증으로 짐작을 한 삿사는 사상충증 검사에 필요한 도구들을 준비해온 것이다.[112]

하치조코섬에는 전화 등의 통신 기구가 없었고, 사전 협력 요청이 되어있지 않았기에[111] 삿사는 도리우치촌의 촌장에게 인사와 바쿠 조사의 협력을 부탁하고자 촌장의 집의 장소를 물었으나, 아이들도 어른도 '촌장'이라는 말의 의미를 몰랐고, 의아스러운 표정을 지었다고 전해진다.[113] 하치조코섬의 두 마을은 전년인 1947년(쇼와 22년) 10월에 시행된 일본 지방자치법에 의해 나누시(名主) 제도에서 촌장 제도로 막 바뀌었고,[114] 주민들에게 있어서 '촌장'을 의미하는 말은 오래 사용되던 '나누시'인 채였다.[115][116]

여름방학 전인 평일이었음에도 불구하고 초등학생 정도의 아이들이 낮부터 놀고 있었다. 이상하게 여겨 물어보자 '한 명 뿐인 초등학생 담당 선생님이 바쿠에 걸렸기에 오늘은 휴교다'라고 전했다. 아이들에게 안내받아 나누시의 집으로 향해 도리우치촌의 취락으로 들어갔다. 어느 집도 강풍을 피하기 위한 튼튼한 돌담과 동백나무들에 둘러쌓여있었다. 그 집들의 사이를 걷고 있자 어느 집의 안이 밖에서 보였고, 그곳에서 삿사는 바쿠 증상을 일으키고 있는 환자를 처음 목격했다. 무더운 7월의 낮이었음에도 불구하고, 이불에 들어가 이를 떨고 있었다.[113] 이는 림프사상충증의 증상의 하나인 열발작이었고, 하치조코섬에서는 미쓰레루라고 불리는 증상이었다.[115]

나누시의 집에 도착하자 의외로도 나누시는 40세의 젊은 남성이었다.[115][117] 삿사와 가노의 섬에 온 목적을 알게 되자 섬의 장로들이 나누시의 집에 모여 바쿠에 대해 이야기하기 시작했고,[113] '내가 바쿠의 두목이다'라고 자칭하는 고령의 남성은 연구를 위해서라면 스스로 자진해서 사진을 찍게 해주겠다고 전했다. 이 노인의 왼쪽 발은 오른쪽 발의 3배 정도 굵었다.(오른쪽, 그림 1 참조)[117]

장로들의 이야기를 요약하면 먼저 섬의 사람은 거의 전원이 15세 정도가 되기까지 열발작을 일으킨다. 이 열은 며칠 만에 내리나 재차 열발작을 일으키고, 몇 년간에 걸쳐 몇 번이고 반복한다. 결국 열발작이 발생하지 않게 되면 발이 서서히 굵어진다. 굵어진 발의 피부에 상처가 생기면, 상처 부위가 빨갛게 부워 곪아 상처가 낫기 어렵게 된다. 낫기 어려운 것을 주민들은 경험적으로 알고 있었기에 일상 생활에서 상처가 생기지 않게끔 항상 주의하고 있다고 전했다.[118]

이어서 삿사는 장로에게 바쿠의 원인을 묻자 '물이 나쁘기 때문이다'라고 답했다. 취락의 고지대에 바쿠못(バク池)이라는 작은 못이 있고, 수도가 없는 이 섬에서는 이 못에서 물을 퍼 이용했다고 전했다. 그것이 바로 최근에 각 가정에 콘크리트제 수통이 만들어졌고, 집의 지붕 등에서 홈통을 끌어 이용하기 시작했으며, 이로 바쿠가 없어질지도 모른다고 주민들은 기대했다. 그러나 역시 바쿠는 없어지지 않았다고 전했다.[119][120]

삿사와 가노는 이러한 이야기를 들으면서 나온 차의 찻잔 안에 끓인 장구벌레가 여러 마리 들어가 있다는 것을 알아챘다. 가노는 삿사의 귓가에 '이건 사상충이겠네요'라고 속삭였고, 삿사도 묵묵히 끄덕였으며, 바쿠의 정체는 사상충임에 틀림없다고 확신했다.[119]

미세사상충의 야간정기출현성

삿사는 나누시나 섬의 장로들에게 이 병은 사상충이라는 병과 비슷하나, 이를 확인하기 위해 혈액 검사가 필요하므로 그날 밤 협력해주길 바란다고 전했다.[121] 인간이 걸리는 림프사상충은 혈관이나 림프관의 안에 기생하는 기생충이다. 따라서 혈액 안에서 사상충의 유충인 미세사상충이 확인되면 감염의 유무가 판별된다.[† 9] 단, 이 채혈 검사는 야간에 행할 필요가 있었다.[120] 그 이유는 미세사상충의 야간정기출현성[124]이다.

19세기 후반, 중국 남부(현 푸젠성)의 샤먼시에서 연구를 행한 맨슨은 말라리아의 감염 경로를 조사하기 위해 사육하고 있던 모기가 사육 바구니 안에서 탈출해 물에 빠져있는 것을 보았고, 그 물을 100배 정도의 현미경으로 보자 말라리아의 원충이 아닌 사상충의 유충인 미세사상충이 헤엄치고 있었다.[125] 맨슨은 사상충에 흥미를 가졌고, 당시 샤먼시에 많이 있었던 사상충증 환자의 채혈을 위해 중국인 조수 두 명을 고용했고, 한 명은 주간, 또 한 명은 야간으로 일하게 했다. 그러나 환자의 혈액 안에서 미세사상충이 확인된 것은 결코 야근 조수의 채혈에 의한 것이었고, 낮 근무의 조수로부터는 일체 확인되지 않았다. 맨슨은 주간 조수가 게을리 하고 있다고 생각해 새롭게 다른 중국인 조수를 고용했다. 그러나 결과는 같았고, 맨슨 자신도 연구실에 오나, 밤에만 미세사상충이 확인된다는 것을 알게 된다. 그곳에서 맨슨은 한 명의 사상충증 환자를 대상으로 3시간 간격으로 채혈해 혈중의 미세사상충을 세는 조사를 1개월 이상 지속하여 그래프화하자 오후 6시간이 넘어 혈중에 미세사상충이 나타나기 시작했고, 오전 1시 즈음에 절정을 맞이했으며 오전 8시 이후는 혈액 안에서 확인되지 않게 되는 것을 알게 되었다. 더욱이 다른 사상충 환자를 주간에 재워 야간에 일어나게 해 야행성 인간으로 만들어도 결과는 같았으며, 임상시험 피험자의 수면의 시간대에 관계 없이 미세사상충의 출현은 야간으로 한정됐다.[126]

1879년(메이지 12년)의 일로, 맨슨은 이 현상을 미세사상충의 야간정기출현성 nocturnal periodicity이라고 이름을 붙여 발표해 세상의 의학자를 놀라게 했다.[115] 그 후에도 세계 각지의 연구자들에 의해 모기가 매개하는 생활환이나 미세사상충의 형태나 성질 등의 기초적인 연구는 진행됐으나, 삿사가 처음 하치조코섬을 방문한 1948년(쇼와 23년) 당시, 사상충증에 대한 유효한 치료법이나 치료약은 아직 확립되지 않았다.[85]

야간 채혈

의사가 없는 마을인 하치조코섬의 사람들에게 있어서 대학의 의료 연구자가 섬으로 오는 것은 규슈대의 모치즈키와 이노우에 이래 36년 만의 일로 삿사와 가노는 주민들로부터 환영받았고, 조사 장소 겸 숙박 장소로 도리우치촌 사무소가 제공됐다.[117] 마을 사무소는 비탈길을 올라 도리우치 초중등학교의 뜰의 일각에 있는 작은 오두막으로, 입구에 '도리우치촌 사무소'(鳥打村役場)의 표찰이 걸려는 있으나 간소한 것이었다.[115]

그날 밤, 도리우치 초중등학교의 교정에서 삿사와 가노의 환영회가 열렸다.[120] 도쿄에서 두 명의 의사가 바쿠를 조사하기 위해 와주었다는 것에 기뻐한 주민들은 작은 배를 내 바다 속으로 잠수해 오분자기나 성게, 해삼, 여러 해산물을 채집해왔다. 더욱이 섬의 특산물인 고구마를 사용한 가정 요리로 둘을 대접했다.[127] 이 고구마로 만들어진 '시마자케'(島酒)라고 불리는 강한 자가제 이모쇼추(芋焼酎)가 삿사와 가노의 컵에 따라졌고, 섬의 청년들로부터 차례로 건배를 했다. 더 이상 마실 수 없다고 거절해도 뒤에서 붙잡아 컵을 입에 대 다 마시기까지 용서하지 않는다고 억지를 부렸으나,[112] 옆에 있던 나누시는 이러한 난폭함이 하치조코섬에서 최고의 환대라고 알려주었다.[127][128]

연회에 흥이 오르자 섬의 주민들은 민요를 부르기 시작했다.

- 〽 ハアー 沖で見たときゃ 鬼島と見たが 来てみりゃ小島は 情島(なさけじま) ショメショメ

- 〽 하아 바다에서 보았을 때는 도깨비섬으로 봤는데 와보니 작은 섬은 정드는 섬 쇼메쇼메

이는 하치조섬 본도에서 불리는 민요 『하치조 쇼메절』(八丈ショメ節)(도쿄도 무형문화재[129])의 가사[130]의 일부를 작은 섬으로 바꾼 것으로, 이 밤은 어른도 아이도 함께 노래를 불렀다.[127] 현지인들과의 이러한 접근법은 풍토병 조사를 원활하게 행하기 위해 중요한 것이며, 삿사 자신도 자서전 『열대로의 향수』(熱帯への郷愁)에서 현지인들의 문화를 존중했고, 교제를 쌓아가는 것이 절대로 필요한 조건이라고 기술했다.[131]

활기차게 부르면서 섬의 남자들의 술의 양은 더욱 늘어갔다. 그러나 삿사와 가노는 야간에 행할 채혈 작업을 앞두고 있었기 떄문에 취할 수는 없었다.[132]

채혈은 오후 9시 이후부터 거의 만취한 청년부터 시작됐다. 귓볼에 주사침을 놓아 소량의 혈액을 채혈했고, 현미경 슬라이드에 바르는 작업을 이어갔다.[133] 청년들은 '아프잖아'라고 고함쳤으나, 술에 취해 충혈된 귓볼로의 채혈은 오히려 형편이 좋았다고 전해진다.[128][132] 환영회 참가자 전원 분의 채혈이 끝나자, 나누시와 여러 청년들의 안내로 도리우치촌의 집들을 한 채씩 방문했고, 여성이나 아이들, 노인을 일으켜 채혈을 행했다. 당시 하치조코섬에서는 자가 발전은 오후 7시 반까지로, 이가 지나면 대부분의 사람들은 취침을 했다.[134] 삿사 등은 가파른 경사의 바위 무더기의 좁은 길을 휴대용 석유등을 비추면서 한 채씩 방문해 채혈을 이어갔으나, 안내역의 청년들은 차례차례 만취해 길가에서 자버렸으며,[128] 마지막 한 채의 채혈이 끝난 오전 1시의 시점에서 일어나 있던 것은 삿사와 가노와 나누시의 세 명 뿐이었다.[132][133] 그러나 삿사와 가노는 아직 잘 수 없었다. 서둘러 숙사인 사무소로 돌아와 현미경 슬라이드에 바른 혈액에 김사 염색을 하지 않으면 안 됐다. 5퍼센트의 김사를 넣은 정제수에 1시간 담그어 적혈구 등을 제거해 미세사상충만이 현미경 슬라이드에 남는다. 이렇게 해서 현미경으로 보기 쉽게 되고, 또 방부제적인 역할도 해 수년 간은 썩는 것을 막는다. 세세한 관찰은 다음날 이후에도 행할 수 있었으나, 서둘러 김사 염색을 해 혈액을 건조시키지 않으면 7월 하순의 고온다습한 이 시기에는 혈액이 썩어버릴 우려가 있었다.[132]

삿사와 가노는 철야로 37명 분의 채혈 샘플에 김사 염색을 했고, 100장 가까이 현미경 슬라이드를 사무소의 바닥에 늘어놓아 건조시켰다. 다음날, 현미경 슬라이드를 한 장 한 장 현미경으로 관찰하자 채혈한 37명 중 7명에게서 미세사상충이 확인됐다.[135][136] 하치조코섬의 바쿠의 정체는 역시 사상충이었다. 단 삿사는 이 미세사상충을 반크롭트사상충의 것으로 생각했다. 이 시점에 일본 내의 림프사상충은 인접한 하치조섬이나 이즈 제도를 포함해 전부 반크롭트사상충에 의한 것이었고, 하치조코섬의 조사에서 본 미세사상충이 다른 종이라고는 생각도 하지 못했다.[135] 그러나 이 첫 방문 시에 상피병의 환자는 있으나 음낭수종이나 유미뇨의 환자가 보이지 않는다는 것을 이상하게 여겼으나, 삿사와 가노도 그 이유에 대해서는 알지 못했다.[137]

삿사는 미국 유학의 일도 있었고 일본 본토로 바로 돌아오는 것으로 결정했으나, 나누시나 장로들로부터 '내지의 선생님은 한 번 올 뿐이고 두 번 다시는 이 섬으로 와주지 않는다'라고 듣게 되었다. 장로들은 과거의 교토대나 규슈대에 의한 1회 뿐인 방문을 기억하고 있던 것이다. 이에 대해 삿사는 '이 섬에서 바쿠가 없어질 때까지 제가 살아있는 한 몇 번이고 오겠습니다'라고 응했다.[135] 그 후, 실제로 삿사는 20여 번이나 하치조코섬을 계속적으로 방문해 연구나 방압을 계속해 '병이 없어질 때까지 몇 번이고 오겠습니다'라는 말대로, 바쿠병의 마지막을 정말로 보게 되었다.[86]

삿사의 미국 방문과 화합물 DEC와의 만남

하치조코섬에서 돌아온 삿사는 군용기에 타 록펠러 재단의 유학생으로서 1년간의 미국 유학으로 향했다. 전후 첫 록펠러 재단 유학생으로 삿사가 선발된 이유는 일본 제국 해군 군의관 시절의 열대병에 관한 연구 성과와 피낭섬에서 길러진 영어 회화 능력의 높음 때문이었다.[† 10] 서해안의 샌프란시스코에서 입국했고, 유학을 받는 곳인 존스 홉킨스 대학교가 있는 동해안의 볼티모어까지는 장거리 버스를 타 이동했다.[139]

존스 홉킨스 대학교에서는 공중위생학의 석사 코스를 8개월간 배우게 되었다. 이와 함께 배운 동급생으로는 미국 해군의 군의관 출신자도 있었고, 그들은 일본인인 삿사에 흥미를 가졌으며, 아침저녁의 하숙과 대학 사이를 차로 송환해주거나 밤에는 맥주를 마시며 일본의 말라리아 대책이나 쯔쯔가무시병 환자 등의 이야기를 의견 교환했다.

말라리아에 관한 지식의 높음으로 삿사는 4개월을 1쿨로 하는 말라리아 강좌의 강사를 맡았고, 미국 군의관의 알에 예방 방법이나 모기의 사육과 판별을 가르치게 되었다. 삿사 자신도 피낭섬 등에서 기른 말라리아에 관한 경험이나 지식에는 자신을 가지고 있었고, 일본 귀국 후는 전연에서 말라리아 연구를 계속해가고 싶다고 생각했으나, 존스 홉킨스 대학교에서의 유학 생활을 계속하는 동안 미국이 막대한 예산을 쏟아부어 말라리아의 연구를 행하고 있다는 것을 알게 되었고, 패전 직후의 일본의 실정으로는 맞붙을 수도 없다고 생각하기 시작했다.[140]

그러나 그 한편으로 사상충에 대한 미국의 관심이 현저히 낮은 것도 보여왔다. 당시, 모기가 매개하는 감염증 중 말라리아, 사상충, 뎅기열, 일본뇌염의 순으로 중요하다고 여겨졌고, 이중 일본 내에서는 사상충과 일본뇌염이 큰 문제로 여겨졌으며, 일본뇌염에 대해서는 전쟁 전부터 전연에 의한 연구 조사가 진행됐다. 그렇다면 자신이 나아가야 할 길은 사상충의 연구 밖에 없다고 결의했다.[140]

강사나 연구의 짬을 내어 삿사는 방대한 서적이 소장된 대학 도서관에서 세상의 사상충에 관한 문헌 자료를 찾기 시작했고 섭렵해갔다. 특히 일본에는 없는 중남미의 사상충 문헌은 귀중했다.[140] 또 존스 홉킨스 대학교에서는 반크롭트, 말레이 등의 림프사상충 뿐만 아니라 회선사상충, 로아사상충 등 림프계 이외의 사람이 감염되는 사상충, 미세사상충의 표본이 소장돼있었고, 삿사는 몇 번이고 현미경으로 관찰해 각 벌레를 판단 가능하게 되었다.[141]

어느 날, 삿사는 미국의 약학지에서 'DEC라는 화합물질을 동물 실험한 결과, 사상충에 유효했다'라는 기사를 발견해 세세히 읽어보자, '1947년(쇼와 22년), 미국의 휴잇(Hewitt)이라는 의사 그룹이 목화쥐라는 들쥐에 기생하는 사상충에 대해 DEC를 경구 투여하자 미세사상충이 급격히 감소한 것이 확인됐다'라고 적혀 있었다.[8][141][85]

DEC란 구연산 디에틸카르바마진, Di-Ethyl-Carbamazine-citrate의 약어로 삿사는 처음 듣는 약품명이었다. 바로 조사해 보자 일본에는 없는 듯했고, 가령 들고 돌아와도 약값 기준이 일본과 미국에서는 다르기에 적용은 기본적으로 허가되지 않는다. 존스 홉킨스 대학교의 관계자에 물어보아도 DEC는 없었으나, 미세사상충이 검출된 환자에 대해 아무 것도 투여하지 못하고 대증치료를 할 수밖에 없었던 종래의 현상을 고려하면 동물 실험이어도 미세사상충을 감소시킬 수 있는 약품이 존재한다는 것은 좋은 소식이었다. 삿사는 어쩌면 작은 섬의 바쿠를 낫게 해줄 수 있을지도 모른다고 기대했고, DEC의 구조식이나 합성법 등의 연구를 시작했다. 이렇게 미국 유학의 1년간은 지나갔고, 1949년(쇼와 24년) 8월, 삿사는 요코하마항으로 입항하는 객선으로 일본으로 귀국했다.[141]

신 구충약 스파토닌의 개발

일본으로 귀국한 삿사는 바로 전연으로 돌아와 동료인 가노에게 DEC에 대해 전했고, 화합법에 대해서 도쿄 대학의 약학과(현 도쿄 대학 대학원 약학계 연구과·약학부(東京大学大学院薬学系研究科・薬学部))에게 협력을 의뢰하자 놀랍게도 DEC는 당시 바로 최근에 약학과 교수인 스가사와 시게히코(菅沢重彦)(1898년-1991년)[142] 등에 손에 의해 막 합성되었고, 다음 년도 이후 오사카의 제약 회사 다나베 제약을 통해 실용화되는 방향으로 준비가 행해지고 있었다.[8][143][144][145]

삿사는 자신이 유학하고 있는 동안에 일본에서 사상충의 치료 연구가 진행됐다고 생각했고, 서둘러 약학과를 방문하자 스가사와는 '사상충? 아니다 아니다'라고 말하며 막 합성한 흰 분말 상태의 DEC를 삿사에게 보여주었다.[144] 스가사와의 DEC 합성의 목적은 회충의 구제였다. 전쟁 전에 회충 구제에 사용된 산토닌이라는 쑥을 원료로 하는 구충제를 소련으로부터 수입했으나, 전쟁 종결과 함께 소련과의 국교가 단절됐기에 일체 수입되지 않게 된 것이다.[146] 스가사와는 각국의 문헌을 조사해 DEC에 주목했고, 산토닌의 대용품으로서 다나베 제약과 공동 연구를 행해 합성에 성공한 것이라 전했다. 삿사는 사정을 털어놓고 DEC를 하치조코섬의 사상충 환자에게 사용하고 싶다고 신청했으나, 본래 목적인 회충 구제의 임상 시험도 행해지지 않은 단계였기에 스가사와는 난색을 표했다. 그러나, 다나베 제약은 이 새로운 구충약이 발군의 효과를 발휘한다고 자부했고, 산토닌을 넘는 효과를 지닌다는 의미의 '슈퍼 산토닌'의 약칭 '스파토닌[147]'이라는 상품명까지 이미 붙여져 있었다.[143][144]

사상충에 대한 삿사의 열의에 스가사와는DEC의 합성을 승낙했고, 같은 해 12월, 마시기 쉽게 정제로 된 1정 당 0.1그램인 스파토닌 1000정을 삿사에게 양도했다.[144] 딱 그 즈음, 사람으로의 DEC 투여 사례가 미국에서 보고됐다. 그 내용은 2년 전인 1947년(쇼와 22년)에 미국인 의사인 스티븐슨(Stevenson)이 남태평양의 섬에서 반크롭트 사상충 환자에 대해 하루 당 체중 1kg에 6mg 비율로 DEC를 열흘간 투여하자, 환자의 혈액 안의 미세사상충이 사라졌다는 데이터가 이 해 미국에서의 학회에서 보고됐다. 단, 이는 1명 뿐인 성공 사례이고, 환자의 병상이 감염 초기인지 말기인지도 불명이었다.[143][148]

삿사는 최대한 빨리 하치조코섬을 재방문해서 스파토닌에 의한 임상시험을 행했으나, 바다가 거친 겨울이었기에 기후가 안정된 봄을 기다리고 결행하는 것으로 했다.[148]

말레이사상충의 발견

말레이종 사상충

해가 밝고 1950년(쇼와 25년) 5월 초순, 삿사는 당시 재작년과 같이 전연의 가노와 젊은 연구원인 하야시 시게오(林滋生)와 사토 고지(佐藤孝慈)를 동반해 다케시바 부두에서 하치조섬을 경유해 하치조코섬으로 향했다.[150][151] 이번에는 DEC(스파토닌)의 효과를 확인하는 것이 주요 목적이고, 이에 더해 장구벌레 대책으로 천적인 금붕어 세 마리를 흔들리는 배 안에 장시간 고생해 도쿄에서 지참했다. 도리우치의 선착장에 도착하자 삿사와 가노를 기억하고 있던 아이들이 산에서 달려와 '바쿠 아저씨'라며 맞이해주었다.[152] 나누시나 장로들도 전연 일행을 환영했고, 재작년과 비슷하게 야간의 채혈과 새롭게 DEC의 투여를 행하고 싶다는 뜻의 신청을 승낙했으며, 주민들에게 준비를 시키는 등 적극적으로 협력했다.

이 조사에서도 연구소로서 사무소를 빌렸고, 지참한 세 마리의 금붕어는 먼저 어느 민가의 빗물통에 놓아주었다. 그날 밤은 새롭게 추가된 하야시, 사토의 두 명도 섬의 청년들로부터 시마자케에 붙잡히는 환영을 받았고, 연회 종료 후, 전연의 삿사, 가노, 하야시, 사토의 네 명은 두 조로 나뉘어 도리우치촌과 우쓰키촌을 순회하며 하치조코섬 모든 주민의 채혈을 행했다.[150][152]

다음날 아침, 현미경으로 조사해보자 우쓰키촌은 20명 중 겨우 1명에게서 미세사상충이 확인된 것에 반해 저번에도 채혈 조사를 행한 도리우치촌에서는 85명 중 29명에게서 미세사상충이 확인됐고, 감염률은 34.1퍼센트라는 높은 비율이었다.[153]

삿사는 미국 유학 중에 세상에 8종 있는 사상충의 표본을 자세히 계속해서 관찰한 결과, 한눈에 어떤 종류인지를 판별할 수 있게 되었다. 이번에 2년 만에 채혈한 하치조코섬 주민의 혈액 표본의 미세사상충을 현미경으로 들여다본 삿사는 바로 위화감을 느꼈다고 전했다.[154]

삿사는 바로 이것은 말레이사상충이라고 생각했다. 반크롭트종은 히라가나의 'し'와 같이 완곡하다. 그에 반해 말레이종은 세세하게 몇 군데나 굽어있다.[155] 그러나 종래의 기생충학에서는 일본 내에 존재하는 사상충증은 반크롭트종 밖에 없다고 여겨졌고, 이는 삿사가 유학했던 존스 홉킨스 대학교의 도서관에 있는 사상충 관련 장서에도 같았다. 일본에 존재하지 않을 터였던 말레이사상충이 하치조코섬에 존재하는 것일까 하고 의심을 가지면서 전날 밤 채혈한 여러 혈액 표본을 차례차례 검사했으나, 말레이종 밖에 없었고 반크롭트종은 전혀 보이지 않았다.[154] 하치조코섬 바쿠의 정체는 말레이종 사상충이었던 것이다.[156]

삿사는 저번 조사 때, 상피병의 증례는 확인했지만 음낭수종이나 유미뇨 환자가 보이지 않았던 것을 이상하게 여겼으나, 말레이사상충이라면 그 이유도 납득이 되었다.[24] 반크롭트사상충은 상피병에 더불어 음낭수종이나 유미뇨를 일으키나, 말레이사상충은 상피병은 일으켜도 음낭수종이나 유미뇨의 증상은 일으키지 않기 때문이다. 메이지 시대에 조사를 행한 나카하마 도이치로나, 교토대나 규슈대의 연구 기록에서도 같은 임상 소견이 있었다는 것은 전술했으나, 이들의 소견은 말레이종의 특징과 맞아떨어졌다.[151][154][157]

하치조코섬과 지리적 조건이 가까운 아오가섬이나 바로 옆인 하치조섬의 사상충은 일본 내 다른 곳의 유행지와 같이 반크롭트사상충인데 어째서 하치조코섬만 월경지처럼 말레이사상충이 존재하고 만연한 것인가는 지리의학상 흥미로운 문제이나,[158] 그 이유에 대해서는 아직 수수께끼이다.[159] 발견자인 삿사는 하치조코섬 주민의 조상은 멀리 떨어진 동남아시아의 말레이사상충 유행지에서 표류해 하치조코섬에서 살게 된 것일지도 모른다고 추측했고,[160] 기생충학자인 모리시타 가오루(森下薫)는 '하치조코섬 주민의 조상이 구로시오 해류를 타고 멀리 남쪽으로 고기잡이를 하러 갔을 때 현지에서 감염됐고, 고향인 하치조코섬으로 돌아온 자로부터 퍼져 토착됐다고 추정된다. 그러나 생활환에서 중간 숙주를 필요로 하는 이런 종류의 토착이 어려운 것은 반크롭트사상충의 경우에도 경험됐고,[† 11] 드물 수 밖에 없다'라고 지적했다.[158]

말레이사상충은 그때까지 일본 내에서는 발견되지 않았고, 그 이후에도 하치조코섬 이외에 일본 내의 다른 장소에서는 발견되지 않았다.[6][162][163][164] 삿사는 하치조코섬의 말레이사상충이 기생충이 아닌 다른 동물이었다면 특별천연기념물(特別天然記念物)에 지정되었을 것이라 생각했고,[154][160][165] 이 발견에 흥분했다고 전했다.[154]

스파토닌 투약 테스트

왼쪽 위 큰 동그라미가 물이 고이는 바위 무더기(락풀, ロックプール)

왼쪽 위 작은 동그라미가 선착장(船着き場)

아래 작은 동그라미가 도리우치 초중등학교 터(鳥打小中学校跡地)

일본 국토교통성의 지도・공중 사진 관람 서비스의 항공 사진을 기초로 작성.

말레이사상충의 역사적인 발견을 한 삿사였으나, 이 발견으로 주요 목적이던 스파토닌을 이용한 구제약 테스트에 작은 우려가 생겼다. 미국의 스티븐슨이 남태평양에서 행한 DEC 투여 성공 사례는 반크롭트사상충증 환자에 대한 것이었고 말레이사상충증 환자는 아니다. 뜻밖에도 말레이사상충을 발견했지만, 이대로 스파토닌 투여를 행해도 괜찮은가 과연 말레이종에게도 효과가 있는가 하고 삿사는 고민했다.[166]

그러나 반크롭트도 말레이도 같은 림프사상충이었고, 같은 효과가 기대되지 않을까 하고 결의했으며, 1950년(쇼와 25년) 5월 12일 아침,[167] 전날 밤의 채혈 검사에서 양성이던 미세사상충 보충자들을 도리우치 초중등학교로 모아 바쿠이ㅡ 특효약이라는 설명과 함께 스파토닌이 배분됐다. 투여량은 스티븐슨을 따라 1회 당 투약을 0.3그램에 상당하는 스파토닌 3정, 투여 기간을 10일간으로 하는 스파토닌 테스트가 개시됐다. 이는 사상 첫 DEC를 사용한 사상충증으로의 집단 투여이면서 말레이사상충증에 시험된 사상 최초의 사례였다.[167][168]

그러나 투약으로부터 5시간 정도 경과한 낮 즈음, 장구벌레의 조사를 행하고 있는 삿사에게 나누시가 좋지 못한 안색으로 다가왔다.[166] 투약을 행한 주민들이 열이 나거나 구토를 하거나 머리가 아프다고 호소하고 있다고 전했다. 삿사는 그럴 리 없다고 생각하면서도 우려하던 사태가 일어났다고 생각해 서둘러 나누시의 안내로 전연의 멤버와 함께 환자들의 집으로 가자, 이불을 뒤집어쓰고 후우 후우 거리는 자, 세면기를 붙잡고 구토하고 있는 자 등 DEC를 투여한 전원이 40도 가까이 고열과 전율을 일으키며 잠들어버렸다.[167] 어느 청년은 이 열이 미쓰레루 열발작이라고 생각하고 '선생님의 약은 바쿠를 치료하는 약이 아닌 바쿠를 일으키는 약이다'라고 삿사에게 대들었다고 전해진다.[54][166][168]

DEC 투여에 의한 발열은 부작용의 하나로, 어느 이유에 의해 고열이 나는 것이 후의 연구에서 확인됐으나, 이 단계에서는 고열의 원인을 알 수 없었다. 삿사는 DEC가 반크롭트종에게만 유효한 것인가 하고 당황했고, 책임자인 입장으로서 10일간에 걸친 투약 테스트를 중지하려 했다.[166][168]

그러나 하야시는 '삿사 선생님, 상관 없으니까 계속 합시다. 한 번, 열이 나온 것 뿐이고, 잘 될지도 모릅니다.[8][169][170]'라고 투약의 계속을 삿사에게 주장했고, 사토도 '나중에 뚝 그치고 잘 될지도 모릅니다.[169]'라고 하야시의 주장에 동의했다. 삿사는 DEC의 구충 효과에 대해 자신을 갖고 있었지만, 눈앞에서 일어난 발열의 원인을 알지 못했고, 상담한 결과 일부 희망 환자만 10일간 계속하는 것으로 했다.[168]

투약 개시로부터 3일 후, DEC를 계속해서 복용한 사람은 미쓰레루 열발작과 비슷한 증강이 이어졌고, 한편 약을 그만 둔 사람의 발열은 그쳐갔다. 5일간 복용하고 그만 둔 사람이나 10일간 계속 복용한 사람 등 제각각이었다. 삿사 등은 이들 피험자 전원의 귓볼로부터 1회 당 채혈량을 0.03cc로 정해 혈중 미세사상충을 매일 셌다. 투약 첫날의 미세사상충은 많은 사람이 30마리, 적은 사람이 10마리였다. 그랬던 것이 3일간 투약을 계속한 사람은 반 가까이까지 미세사상충은 줄어들었고, 그 시점에서 중지한 사람은 일단 줄어든 미세사상충이 이틀 후에 다시 늘어나기 시작했다. 그러나 10일간 계속 복용한 사람으로부터는 완전히 사라져 그로부터 5일 후, 10일 후, 15일 후의 검사에서도 미세사상충은 검출되지 않았으며, 첫 발열을 제외하면 그 후의 몸 상태에 큰 변화는 보이지 않았다. 당초, 회충 구제의 목적으로 합성된 스파토닌은 말레이사상충, 나아가서는 림프사상충에 유효하다고 실증됐다.[169][171]

후년에 삿사는 투약 직후의 발열 때, 투약을 중지하지 않아서 다행이라고 말했고,[168] 만일 그때, 상관없으니 계속하자고 말한 하야시의 말이 없었다면 일본의 사상충증 구제 대책의 역사는 바뀌었을지도 모른다고 회상했다.[170]

이렇게 해서 전연 멤버에 의한 두 번째 조사는 하치조코섬에서 약 2개월간 체재해 행해졌고, 사상 첫 DEC(스파토닌)이 말레이사상충에게 적용되었으며 유효하다는 큰 성과를 얻게 되었다.[168][169][172]

고열의 해명

DEC(본절 이후는 스파토닌이라고 표기)의 효과를 알게 된 삿사는 오사카의 다나베미쓰비시 제약에게 연락을 취했고, 사상충에 대한 투약의 검토를 행함과 동시에 "투여량의 확립"과 "고열의 원인 규명"의 두 가지를 중요한 과제로서 의견 집약을 행했다.[173]

삿사는 재차 가노·하야시·사토와 함께 같은 해 말인 1950년(쇼와 25년) 12월부터 2개월간에 걸쳐 하치조코섬에서 주민들과 함께 생활하며 스파토닌의 조사를 행했다.[174] 세 번째 조사이기는 하나, 삿사 등 전연 멤버에 대한 주민들의 환대는 변하지 않았다. 전연 멤버는 역학적인 관점에서 마을을 한 채 한 채 순회해 가족의 바쿠 병력이나 현재 증상 등을 세세히 조사했다. 특히 적극적으로 조사를 행한 하야시 시게오는 섬의 방언까지 거의 완벽하게 외웠다고 전해진다.[175] 수의학 출신인 사토 고지는 섬의 젖소의 분만을 받아주거나 소의 사육 방법이나 버터의 제작법의 지도를 무료 봉사하는 등 전연의 멤버들은 모두 시간이 비면 아이들을 상대로 놀아주거나 초등학교에서 이야기를 하는 등 주민들과 교류를 이어갔다. 풍토병의 조사에는 그 토지인들과의 신뢰 관계의 구축이 먼저이고, 가령 도쿄의 대학에서 왔다고 해서 갑자기 '피를 뽑게 해줘라. 바쿠를 보여줘라' 등으로 교섭해도 받아들여지는 것이 아니다. 어디까지나 섬 주민들의 입장이 되어서 생각하고 행동하는 것이 중요하다라는 것을 삿사를 비롯해 전연의 멤버는 항상 의식하고 있었다.[175]

세 번째 하치조코섬에서의 조사는 지난 스파토닌을 복용하는 것을 그만 둔 사람을 대상으로 재차 채혈했고, 미세사상충의 수를 확인한 뒤, 스파토닌을 투여하는 것부터 시작됐다. 많은 주민들의 협력으로 임상시험 데이터가 모였고, 지난 조사와 같이 1회 3정(0.3그램)의 비율로 7일간 이상부터 10일간 계속해서 투여하면 미세사상충을 감소시켜 미쓰레루성 열발작도 나오지 않게 되어 완쾌하는 것이 거의 확실해졌다.[176] 열이 난 날부터 다음날에 걸쳐 미세사상충이 급격히 감소했고, 더욱이 현미경으로 바로 확인하자 평소에는 격하게 움직이는 미세사상충의 동작(사상충 댄스)가 극히 둔하게 되었다. 삿사는 이를 미세사상충의 신경에 작용하고 있는 것이라 생각했고, 발열의 원인은 미세사상충이 죽는 순간에 발열물질로 되기 때문이지 않을까 하고 예측했다.[174]

하치조코섬의 환자 혈액 샘플을 2개월 후에 전연으로 가지고 돌아온 멤버는 연구를 시작했다. 그 결과 스파토닌 투여에 의해 사상충의 성충 및 유충(미세사상충)의 산소 소비량이 억제되는 것을 알게 되었다. 이어서 인체의 미세사상충에 대한 항체가 만들어져 사상충은 사멸한다. 사멸한 사상충은 인체에 의해 이물질이기에 항원이 되어 알레르기 반응을 일으켜 열을 발생시킨다. 수백만 마리의 미세사상충이 동시에 사멸하므로 체온을 상승시킬 정도의 고열이 나오는 것은 당연했다. 다른 관점으로는 고열이 나온다는 것은 체내의 미세사상충의 사멸을 의미했고, 오히려 고열이 나는 것은 치료가 수행된 증명이었다. 게다가 고열은 며칠 만에 나았고 다른 부작용은 확인되지 않았다.[174][176]

더욱이 스파토닌의 당초 개발 목적이었던 회충 구제에 대해서는 확실히 그 효과는 있지만 대량의 투여가 필요했으며 구역질 등의 부작용이 발현됐다. 그 후에는 더욱이 간단한 화합물인 피페라진이 안가이자 효과도 높으며 부작용도 없다는 것이 밝혀지게 되었고, 스파토닌은 회충 구제제로서는 낙제되었다.[177] 또 개의 심장사상충에 대해서는 수의학자인 구메 기요하루(久米清治)가 스파토닌을 시험했으나, 일시적으로 미세사상충이 감소하는 것은 있어도 사상충 성충에게는 전혀 효과가 없었으며, 그뿐 아니라 사상충이 있는 개에게 투여하면 종종 쇼크사를 일으키기에 개의 심장사상충에 대한 스파토닌 이용은 금기증이라는 결론으로 되었다.[177] 그러나 인간의 사상충증에 대한 스파토닌 치료 효과는 밝혀졌고, 삿사는 동시기에 가고시마현 아래 반크롭트종에 대한 스파토닌 투여 연구를 행한 가고시마 대학의 사토 하치로(佐藤八郎)[178]와 활발히 의견 교환을 행하는 등 림프사상충증에 대한 스파토닌 임상시험을 진행했다.

이들의 보고를 받은 다나베 제약은 1951년(쇼와 26년) 4월부터 사상충 치료제로서 '스파토닌[147]'의 판매 개시를 결정했다. 그러나 그때까지의 시험 제조와 달리 대량 제조를 시작해 합성 도중에 생기는 머스터드 황상 가스의 발생이 문제로 되었고, 다나베 제약 내부에서도 제조를 취소해야 할지에 대한 검토가 행해졌다. 결론으로는 다나베 제약의 연구자들은 실험실 내의 통기성 개선이나 합성 방법의 재검토 등을 행했고, 사상충 박멸이라는 큰 꿈을 좇기로 했으며, 고생 끝에 스파토닌 제조를 궤도에 올렸다.[174] 그때까지 치료법이 없다고 여겨진 사상충증이 스파토닌에 의해 치료 가능한 단계에 들어갔다.

매개 모기의 특정

하치조코섬의 삿사 등 전연 멤버의 다음 과제는 감염원 대책이었다. 림프사상충의 전파 동물은 말레이종, 반크롭트종을 따지지 않는 모기라는 것은 당시에도 이미 상식이었고, 사상충의 감염 구제 대책은 모기나 장구벌레의 구제로 되었다. 그러나 그 전에 유행지인 하치조코섬에서 생식하는 모기를 조사할 필요가 있었다. 즉 하치조코섬의 말레이사상충을 매개하는 모기의 특정이다.[179]

말레이사상충을 매개하는 모기는 동남아시아나 중국 남부에서는 주로 늪모기속(학명: Mansonia)이나 얼룩날개모기속(학명: Anopheles)의 모기이다. 이 모기들은 늪이나 논 등의 소택지 주변에 생식하고 있고, 환자도 그 주변에서 많이 발생한다. 그러나 하치조코섬은 가파르고 험한 지형의 화산섬이고 그러한 소택지는 전혀 존재하지 않았으며, 본래라면 말레이사상충증이 유행한다고는 생각하기 어려운 환경이다.[24][154][180] 전연의 멤버는 섬 안을 돌며 장구벌레와 모기의 조사를 행했다.

장구벌레의 발생원 중 하나는 각 가정에 있는 빗물을 저장하는 빗물통이나 빗물 탱크였다. 지붕에 내린 빗물이 수도관을 타고 통이나 탱크로 모이게끔 돼있으나, 그곳에는 낙엽이 퇴적돼 장구벌레도 대량으로 발생했다. 이 섬에서는 무엇보다도 물이 귀중품이었고, 빗물을 모으기 위해 온갖 용기가 처마 밑에 놓였고,[36] 이들 모두 장구벌레의 발생원으로 되어있었다.[179] 또 한 가지, 이 섬 특유의 장구벌레 발생원으로서 도리우치촌의 해안에 펼쳐진 용암의 바위 무더기였다. 요철이 심한 바위 무더기에는 빗물이나 바닷물이 고여 무수한 물웅덩이(락풀(rock pool)이라고 불렸다)가 있었고, 이를 조사하자 모두 장구벌레가 있었다.[154] 이로서 하치조코섬의 말레이사상충의 발생원으로 되는 장구벌레가 생기는 온상은 빗물을 모으는 빗물 탱크류, 해안의 락풀, 이 두 가지라고 확인됐다.[181]

이어서 섬 안의 모기를 실내부터 외양간까지 샅샅이 채집했고, 하치조코섬에는 여섯 종류의 모기가 생식하고 있다는 것을 알게 되었으며, 특히 빨간집모기(Culex (Culex) pipiens pallens), 흰줄숲모기(Aedes (Stegomyia) albopictus), 토고숲모기(Aedes (Finlaya) togoi)의 세 종이 많았다.[179]

모은 각종의 모기 합계 78마리를 해부해 조사하자 토고숲모기 안에서 세 마리의 미세사상충이 발견됐다.[8][179][183]

미세사상충이 발견된 것으로 매개 모기는 토고숲모기임이 거의 틀림없으나, 삿사는 더욱이 또 다른 방법으로 매개 모기를 특정하는 방법을 시도했다. 이는 미세사상충을 소유한 주민이 피험자가 되어 실제로 모기를 사용한 흡혈로 매개 모기의 종류를 특정하는 방법으로, 삿사 등의 열의에 동의한 섬의 중년 여성(말레이사상충 미세사상충 보충자)가 협력하는 과정으로 되었다. 전연 맴버가 섬 내에서 모은 여러 장구벌레에서 성충이 된 대량의 모기가 날아다니는 바구니 안에 발을 넣어 피를 빨게 하는 방법이다. 한 번에 수십 마리의 모기에게 물리게 되나, 이 중년 여성은 마음씨 좋게 받아들여주었다고 전해진다. 이렇게 해서 피를 빨게 하고 2시간 정도 둔 뒤, 중년 여성의 피를 빤 여러 종의 모기를 해부했다. 그 결과, 역시 토고숲모기의 체내에서 말레이사상충의 미세사상충이 잘 자라있는 것을 알게 되었다.[179][181]

1951년(쇼와 26년)의 시점에서는 종래로부터 알려진 동남아시아 각지의 말레이사상충 유행지의 매개 모기로 토고숲모기는 포함돼있지 않았고, 하치조코섬의 말레이사상충 매개 모기가 토고모기였다는 것은 사상 첫 발견이었다.[181]

나가사키 대학에 의한 증상의 재검

하치조코섬에서의 전연의 말레이사상충 조사 연구가 알려지기 시작하자, 사상충증을 연구하는 다른 연구 기관도 하치조코섬을 방문해 그 증상의 재검을 행했다. 나가사키 대학의 기타무라 세이이치(北村精一)(이후 해당 대학장[184])와 가타미네 다이스케(片峰大助)(이후 열대의학 연구소(熱帯医学研究所) 소장[185])는 규슈 각지의 반크롭트사상충증의 임상에 관한 풍부한 경험을 기반으로 하치조코섬의 말레이사상충증과의 비교 연구를 행하기 위해 1952년(쇼와 27년) 9월에 하치조코섬을 방문해 조사를 행했다.[186] 그 결과의 개요를 정리하면 다음과 같다.[† 12]

- 하치조코섬의 증상의 개요는 바쿠라 불리는 초기 증상과 미쓰레루라는 이름으로 불리는 단독성 및 이에 속발하는 팔다리의 상피병이다.

- 초기 증상의 바쿠 후, 외상 등의 유인에 의해 갑자기 해당 팔다리에 선상 혹은 띠 모양의 림프관 발진, 더욱이 광범위한 단독성 피부 변화를 일으키고, 오한, 전율, 발열 등 전신 증상을 동반한 열발작이 내습하게 된다. 섬 주민은 이 증상을 미쓰레루라고 호칭하고, 바쿠 초기 증상과 구별하고 있다.

- 미쓰레루 단독성 발작을 반복하고 있는 동안에 점차 상피병으로 이행하는 것은 반크롭트사상충증의 경우와 거의 같다.

- 기질적 병변으로는 팔다리의 상피병 뿐으로, 다른 부위의 상피병, 음낭수종, 유미뇨 등은 한 사례도 발견되지 않았다.

이로 인해 재차 하치조코섬의 말레이사상충증의 증상이 명확히 파악됐다. 나가사키 대학의 조사에서는 관찰한 27명 모두 바쿠 초기 증상을 경험했고, 그중 11명이 미쓰레루 단독성 발작을 일으켰다. 나머지 16명은 바쿠성 발작만으로 그 후의 후유증은 없었다. 또 상피병의 10명은 모두 미쓰레루 단독성 발작의 기왕력이 있었고, 상피병으로 발전하는 데는 미쓰레루 단독성 발작이 빼놓을 수 없는 증상으로 추정됐다. 더욱이 바쿠 초발의 유인으로서 노동이나 피로에 관한 경우가 많은 것에 반해 미쓰레루 단독성 발작에서는 외상이 큰 유인이라는 것이 재확인됐고, 첫 바쿠 발작은 계절적으로 봐 여름부터 가을에 걸쳐 증상이 나타난 사례가 압도적으로 많다는 것도 확인됐다.[186]

천적에 의한 포식과 DDT의 살포

하치조코섬의 바쿠라고 불린 기병의 정체는 토고숲모기가 말레이사상충을 매개하는 림프사상충증이라고 판명됐다. 게다가 스파토닌이라는 새로운 구충약으로 치료 가능한 단계로 들어갔다.

사상충이 모기를 매개체로 하는 생활환을 가지고 있는 이상, 모기 및 장구벌레를 전멸시키는 것이 가장 확실한 방법이다. 그러나, 작은 외딴섬이어도 모기나 장구벌레를 전멸시키는 것은 현실적으로 어렵다. 하지만 일시적으로 모기를 없애는 것이 가능하면 그 기간 중에 새로운 감염은 막을 수 있을 것으로, 스파토닌의 복용과 모기의 구제 대책을 동시 진행으로 수년간 계속하면 머지않아 없어질 지도 모른다. 삿사 등 전연의 멤버는 섬 주민들의 스파토닌 복용(말레이사상충의 구충)과 병행해 대규모 매개 모기의 구제 작전을 계획 실행했다.[187][188]

1956년(쇼와 31년) 8월 5일부터 15일에 걸쳐 삿사 등 전연 관계자는 아홉 번째로 되는 하치조코섬 상륙 조사로 향했다. 아홉 번째 조사는 평소의 임상검사에 더해 매개 모기의 구제라는 큰 목적이 있었다.

이 계획은 대규모 준비 아래

크게 나눠 이 두 가지의 방법으로 실행됐다.

천적의 이용은 장구벌레 대책으로 유효한 방법이고, 삿사가 두 번째로 섬에 온 1950년(쇼와 25년) 5월, 이미 도리우치촌의 어느 집의 빗물통으로 세 마리의 금붕어를 풀고 갔다. 그러나 금붕어 등의 민물고기를 도쿄에서 멀리 떨어진 절해의 고도로 산 채로 옮기는 것은 매우 곤란했고, 두 번째 때 풀고 간 세 마리의 금붕어 이래, 천적의 이용은 행해지지 않았다. 아홉 번째 조사 때 전연의 멤버는 결의해 금붕어 50마리, 송사리 200마리를 큰 양동이에 넣어 도쿄의 다케시바 부두에서 하치조섬행 정기선에 태웠으나, 하치조섬에서 하치조코섬으로 금붕어와 송사리를 옮기는 것은 꽤 힘들었고, 야에네항에서 하치조코섬의 선착장까지 작은 배로 건너가는 2시간은 거친 파도 안을 물이 넘치지 않게끔 세 명이서 양동이를 계속해서 눌렀다고 전해진다.[187] 도리우치의 선착장에서는 섬의 청년들이 취락까지 무거운 양동이를 짊어지고 올라갔다.[189]

오랜만의 삿사의 섬 방문을 하치조코섬의 주민들은 대환영으로 맞이했고, 항례의 환영회에 이어 바로 일행은 그날 밤, 채혈 검사를 행했으나, 감염률은 이전의 조사 때와 그다지 변화가 없었다.[190] 여기에는 이유가 있었다.

전술했듯이 스파토닌을 10일 이상 연속해서 복용하면 체내 미세사상충은 사멸한다. 따라서 보충자의 전원이 한결같이 10일 이상 연용하면 해당 지역에서의 말레이사상충증의 근절이 기대 가능하나, 실제로는 어려운 문제가 있었다. 예를 들면 복용 후의 미쓰레루성 열발작의 유발로 일부 주민이 두려움을 가지고 있던 것, 또 완전히 무증상(잠복기)의 보충자가 약을 복용하는 것에 대해 저항감을 가지는 등 그 보급에는 심리적인 장애가 있었다.[190][191] 그렇기에 주민의 스파토닌 복용 뿐만 아니라 이와 연동해 모기나 장구벌레의 구제에 의한 감염원 대책이 필요했다.

각 집의 콘크리트 탱크나 빗물통을 확인하자 변함없이 매우 많은 양의 장구벌레가 생겨 있었으나, 6년 전에 삿사가 세 마리의 금붕어를 풀고 간 통에는 장구벌레는 생겨있지 않았고, 당시 2cm 안 되는 정도였던 금붕어가 15cm 정도로 성장했다.[191] 콘크리트 탱크 중 대형인 것은 폭 8미터, 깊이 3미터에 미치는 것도 있었고, 도리우치촌에서는 이러한 탱크가 31개 만들어져 있었다.[190] 삿사는 한 탱크에 금붕어 2마리, 송사리 5마리의 비율로 풀었다. 송사리를 본 적 없는 섬의 아이들의 함성 가운데 장구벌레는 차차 먹혀갔다.[187][189]

또 하나의 구충 대책인 DDT의 살포는 대규모였다. DDT란 dichloro-diphenyl-trichloroethane(다이클로로다이페닐트라이클로로에테인)의 약칭으로, 유기 염소계인 살충제이나, 인체로의 유해성이 문제로 되었고 1971년(쇼와 46년) 이후 일본 내에서는 제조 및 사용이 금지됐다. 그러나 하치조코섬에서 살포가 행해진 1951년(쇼와 31년) 즈음에는 이 유해성이 널리 인지되지 않았고, DDT는 주로 농업용 살충제로서 사용됐다. 하치조코섬에서 사용된 DDT의 분말 총량 1톤은 금붕어나 송사리와 같이 정기선에서 하치조섬 경유로 하치조코섬까지 옮겨졌다.[189]

전술했듯이 하치조코섬에서의 장구벌레 발생원은 콘크리트 탱크 등의 빗물통과 해안의 용암 지대에 무수히 존재하는 락풀이었다. 이중 취락 내의 DDT 살포는 사람의 손으로 충분히 가능하지만, 추정 8만 평방 미터 정도의 용암 지대(바위 무더기)는 크기가 다양하고 요철이 있는 험한 지형이었기에 사람의 손에 의한 살포는 곤란했다.

마침 그 1개월 정도 전 삿사는 반크롭트사상충을 조사하기 위해 가고시마현의 아마미오시마에서 체재하고 있었다. 때마침 취재를 하러 온 NHK 과학반장인 노무라 겐야(村野賢哉)와 나제시의 식당에서 점심을 먹으며 하치조코섬의 화제로 되었을 때, 한 가지 응원합시다 하고 노무라로부터의 신청이 있었고,[192] NHK의 헬리콥터를 이용한 DDT의 공중 살포가 행해지게 되었다.[193][194]

락풀로의 공중 살포에 이용된 약제는 10퍼센트 DDT 분제로, DDT 협회(DDT協会)의 알선으로 일본소다(日本曹達), 아지노모토, 구레하 화학(呉羽化学, 현 구레하), 오사카 가세이(大阪化成), 아사히 글라스(旭硝子, 현 AGC 주식회사)의 각사에 의해 제공됐다.[193] 사용한 기재는 일본 헬리콥터 소속의 벨 47로 도쿄에서 이즈오섬, 미야케섬을 경유했고, 하치조섬 비행장(八丈島飛行場, 현 하치조섬 공항(八丈島空港))을 기지로서 DDT 분제를 탑재해 하치조코섬의 락풀로 향했다.

DDT 탑재량은 1회 당 90kg씩 2회 행해졌고, 합계 180kg의 DDT 분제가 살포됐다. 공중 살포가 행해진 것은 1956년(쇼와 31년) 8월 9일의 오전 9시부터 10시 사이로, 풍속은 4미터에서 6미터, 기온 섭씨 28도, 날씨는 맑았다. 헬리콥터 날개의 압력으로 분제는 지면에 잘 뿌려졌고, 바위 무더기 전체에 거의 균일하게 살포됐다. 토고숲모기의 장구벌레는 1시간 후에는 이미 중독의 증상을 일으켰고, 7시간 후, 24시간 후로 관찰을 계속한 결과, 락풀 일대의 장구벌레는 거의 전멸한 것이 확인됐다.[193][195]

이어서 사람의 손으로 도리우치촌 취락 내로 DDT 살포가 행해졌으나, 이쪽은 주로 성충인 모기에 대해 행해졌다. 물론 생활 용수로 된 빗물에 DDT가 묻지 않게끔 빗물통이나 탱크 등에는 제대로 뚜껑을 덮었다. 삿사 등이 행한 것은 DDT의 잔류 분무라는 살포 방법이었다. 이 방법이 말라리아의 예방에 현저한 성과를 가져다 준 것은[193] 기생충학자나 공중위생학자의 사이에서 알려지기 시작했었고, 사상충 구제 대책에 있어서도 같은 성과가 기대됐으며, 삿사는 하치조코섬에 이를 실행하고 싶다고 생각해 도리우치촌의 가구 30여 채와 사무소나 초중등학교 등 한 채도 남기지 않고 실내 잔류 분무법에 의한 DDT 살포를 행했고, 마을 안의 집의 내벽이나 천장 등이 새하얗게 됐다.[189]

그때까지 하치조코섬에서는 살충제류는 거의 사용된 적이 없었기에 살충 효과는 즉각적이었고,[194] DDT 살포의 당일부터 모기도 파리도 보이지 않게 되었으나, 이는 한 번 뿐인 살포였고 살충 효과는 일시적인 것이었다.[195]

후에 주민이 이야기한 바에 따르면 10월 말 즈음까지는 모기도 파리도 없는 상태가 지속됐으나, 그 이후 서서히 출현하기 시작했다고 전했다. 같은 해 12월에 하야시가 재조사로 방문한 때에는 취락 내의 모기 뿐만 아니라 해안의 락풀에도 재차 장구벌레가 생겨나기 시작했다. 예상은 되었으나, DDT 살포의 효과는 일시적인 것임이 확인됐다.[196]

Remove ads

일본 내 사상충증 대책의 진전

요약

관점

후생성에 의한 사상충증 유행지 대책의 본격화

1948년(쇼와 23년)부터 수년간에 걸쳐 하치조코섬에서의 현장 조사와 연구를 실시한 삿사를 중심으로 한 전연의 관계자는 그때까지의 기초 연구에 의해 얻어진 데이터나 경험에 기반해 『하치조코섬의 말레이사상충증 및 그 매개 모기의 지역적 구제의 시도』(八丈小島におけるマレー糸状虫症及び媒介蚊の地域的駆除の試み)라는 제목의 논문을 1957년(쇼와 32년)에 발표했다. 그중 사상충증의 지역적 구제에 대한 견해와 이후의 대책에 대해서 다음과 같이 서술했다.[188]

- 사상충증의 유행을 저지하기에는 '보충자의 구충' 또는 '매개 모기 성충 또는 유충의 구제', 이중 하나라도 완전히 행해지면, 이론상 그 감염 경로가 차단되어 목적을 달성할 수 있을 것이다. 그러나 현실에서는 열발작을 두려워해 스파토닌의 복용에 저항감을 갖는 환자가 일정 수 있듯이 어느 쪽도 완전을 기대하는 등은 불가능하다고 생각된다.[196]

- 여기서 실행 가능한 범위에서 생각되는 합리적인 방법을 여러 개 병용해 실행했다. 하치조코섬에서 실제로 행한 구체적인 시도는 이하의 내용이다.

- 보충자 및 매개 모기의 기초 조사

- 보충자의 스파토닌에 의한 구충

- 빗물통으로의 천적의 방사

- 실내의 DDT 잔류 분무

- 취락 내 물웅덩이 등의 장구벌레 발생원에 대한 DDT 페이스트의 혼입

- 해안 락풀 일대로의 DDT 분제 헬리콥터 살포

이들의 결과로 모두 예상한 성과를 올린 반면, 같은 해 12월의 재조사에서는 스파토닌 복용의 불철저로 여전히 보충자가 있는 것, DDT 살포로부터 대략 2개월 후부터 살충 효과가 옅어지기 시작해 모기나 파리 등의 활동이 재개된 것이 확인돼, 사상충의 근절을 위해서는 이들의 종합적인 대책을 해에 수 차례의 비율로 반복해 정기적으로 실시할 필요가 있다고 생각된다.[196]

이와 같이 정리했고, 여기서 제창한 '스파토닌의 복용에 의한 구충'과 '매개 모기(장구벌레를 포함)의 구제'의 두 가지를 종합적으로 반복해 실시한다는 방법이 모델로 되었고, 그 후, 일본 각지의 사상충증 유행지에서 실시되게 되었다.

삿사는 몇 번이고 하치조코섬으로 가 연구를 계속했고, 그 병태의 해명과 스파토닌에 의한 치료, 그리고 감염원의 구제 방법을 찾아냈으나, 전연이 도쿄 대학의 기관이라고는 하나, 한 연구자가 매년 방문해 치료를 행하는 것에는 한계가 있었다. 미리 삿사는 행정으로 전권을 맡기고자 그때까지 얻은 데이터를 가지고 몇 번이고 도청을 방문했다. 외딴섬이라고는 하나 하치조코섬은 도쿄도의 일부이고, 행정 주도에 의한 대책의 필요성을 호소했으나, 매회, 예산이 없다는 것으로 대화가 진행되지 않았다.[189] 삿사는 한때 '도쿄도는 하치조코섬의 말레이사상충을 천연기념물로 할 생각인가'라고 예방부장에게 따지기도 했다고 전해진다.[197]

삿사 등 전연의 관계자는 하치조코섬에서의 연구와 병행해 1953년(쇼와 28년) 12월의 아마미 반환 이후, 아마미오시마에서의 반크롭트사상충의 조사를 행했고,[8] 비슷하게 가고시마현 아래에서 사상충 연구를 행했던 가고시마 대학의 사토 하치로(佐藤八郎), 오쓰지 요시히토(尾辻義人)[198] 등과 1957년(쇼와 32년)부터 의논을 했고, 이듬해인 1958년(쇼와 33년) 4월부터 아마미오시마의 네 개의 각 지구에서 100명 정도의 주민을 대상으로 한 스파토닌 투약에 의한 본격적인 사상충 구제가 개시됐다. 이는 일본 문부성의 과학 연구비의 보조를 받아 실행되었다.[199] 그 후에도 각 연구 기관이나 의료 관계자들은 예산적인 문제를 가지면서도 노력을 계속했고, 에히메현 사다미사키반도나 나가사키현 고토 열도에서의 집단 검진이나 DDT 분무 등 사상충증 방압을 향한 대책이 일본의 각지에서 행해졌다. 그런 가운데 사상충증 대책의 국가 사업화를 향한 요청을 전연의 삿사, 나가사키 대학의 기타무라, 가고시마 대학의 사토 등은 일본 후생성에 몇 번이고 신청했다.[200]

방압 활동의 성과가 일본 각지로부터 올려지는 가운데 1961년(쇼와 36년) 8월, 태평양 과학 협회(Pacific Science Association, PSA)가 하와이주의 호놀룰루에서 개최됐고, 일본에서는 삿사를 비롯한 후생성, 각 대학, 오키나와에서는 류큐 위생 연구소(琉球衛生研究所)의 담당자가 참가했다. 의제로 들어진 사상충 대책의 각국의 현황 등이 보고됐고, 일본에서의 스파토닌 투여법과 DDT 잔류 분무의 데이터와 그 효과가 표시되자 좌장인 캘리포니아 대학교의 J. F. 케셀(J. F. Kessel)[† 13]은 이를 절찬했고, 바로 케셀은 이를 영문의 원고로 정리했고, 하와이 체재 중에 삿사 등에게 내용의 체크를 의뢰했다.[200] 이렇게 일본의 사상충 대책의 실적이 국제적으로 평가되기 시작한 1962년(쇼와 37년), 사상충 대책은 후생성 인가의 국고보조사업으로 되었으며, 일본 전국의 사상충증 유행지를 대상으로 대규모 대책이 시작됐다.[54][200][203]

하치조코섬에서의 연구와 검진의 계속

하치조코섬에서는 1956년(쇼와 31년)에 헬리콥터 등을 사용해 행해진 대규모 구제 작업의 후에도 전연의 관계자에 의한 연구는 계속됐다. 1961년(쇼와 36년)에 신인 교원으로서 도리우치 초중등학교로 부임한 아동 문학 작가인 우루시바라 도모요시(漆原智良)는 저서 『구로시오의 눈동자와 함께』(黒潮の瞳とともに)에서 하치조코섬 부임 중인 1962년(쇼와 37년) 11월에 행해진 집단 채혈 검사의 모습을 이야기했다.[204] 이때의 하치조코섬에서 채혈 검사를 행한 것은 삿사의 제자 중 한 명인[205] 간다 도조(神田錬蔵)[206]를 중삼으로 한 전연의 일행이었고, 도리우치 초중등학교를 검사장으로 밤 8시 이후부터 주민의 채혈이 행해져,[207] 우루시바라는 당시 막 결혼한 아내와 함께 검사를 받았다.[208]

교원이었던 우루시바라는 회장으로 된 학교의 발전기의 담당이었기에 검사 종료 후에도 그 자리에 남아 김사 염색 등을 행하는 전연 관계자의 검사를 지켜보고 있자 간다로부터 현미경을 들여다보게끔 재촉받아 혈액 안에 작은 곤충이 수십 마리나 돌고 있는 것을 보고 경악했다.[207] 검사에서 채혈된 혈액은 겨우 0.03cm3이었으나 그 안에 170마리나 바쿠벌레(미세사상충)이 있었다고 전해진다. 인간의 혈액을 약 5리터로 보고 약 17만 배를 하면 2800만 마리의 바쿠벌레가 체내에 있다는 계산이 된다.[207][208]

다음날 아침, 우루시바라는 간다로부터 보충자 명부를 보게 되고 재차 경악했다.[209] 채혈 검사에서 발견된 15명의 보충자 중에 우루시바라의 아내가 포함돼있었기 때문이다. 우루시바라의 아내는 반년 정도 전에 하치조코섬으로 막 왔음에도 바쿠벌레에 체내가 침식돼있다는 것에 반해 섬에서 1년 반 이상 살고 있던 우루시바라 본인은 음성이었다. 보충자 명부의 옆에는 0.03 cm3의 채혈 중의 바쿠벌레의 수가 기록돼있었고, 최저가 두 마리, 최고가 180마리, 우루시바라의 아내는 일곱 마리였다고 전해진다.[209] 다행히 1962년(쇼와 37년)은 후생성에 의한 사상충 대책이 시작된 해로, 스파토닌에 의한 구충제를 사용한 치료법은 거의 확립됐었고, 그날 중에 우루시바라에게 간다로부터 직접 스파토닌이 전달됐으며, 복용 방법의 설명을 받아 무사했다고 전해진다.[209][210] 이전에 불치병이었던 사상충증도 자각증상이 나타나기 전 단계에서 감염의 유무를 알 수 있고, 스파토닌의 복용으로 완치되는 시대로 된 것이다.

Remove ads

하치조코섬의 말레이사상충 소멸과 집단 이주

요약

관점

신규 감염자가 0으로 된 하치조코섬

1963년(쇼와 38년) 8월, 기생충학자인 모리시타 가오루[79]는 도쿄 기생충 예방 협회(東京寄生虫予防協会)에 의한 사상충증 예방 작업의 일환으로 해당 협회의 이나미 잇세이(稲見一清) 등과 함께 하치조섬 및 하치조코섬을 방문했다.[211] 이 방문은 하치조섬에서의 반크롭트사상충증의 조사가 주요 목적이었으나, 이전부터 하치조코섬의 말레이사상충에 흥미를 가지고 있던 모리시타는 부디 이 기회에 하치조코섬으로 건너자고 계획하고 있었다. 그러나 하치조코섬으로의 나룻배는 옛날과 변함없이 파도나 바람이 큰 장애로 되었고, 하치조섬의 체재 중에 출항이 가능할지 마음을 졸이고 있었으나, 8월 11일의 아침에는 바람은 강해도 건너갈 수 있을 것 같다는 연락이 들어왔고, 서둘러 야에네항으로 향해 이나자와나 도쿄도 충역과 직원들과 어선에 타 하치조코섬으로 향했다.[212]

1시간 정도로 도리우치의 선착장에 도착했고, 취락으로의 길을 오르기 시작하자, 마침 그 기간에 조사를 하러 온 전연의 하야시 시게오가 달려내려와 모리시타 등을 맞이했고, 연구실로 된 도리우치 초중등학교로 안내받았다. 해당 기간은 하야시를 리더로 전연의 야마모토 히사시(山本久), 미즈타니 스미(水谷澄) 외 여름방학 중인 게이오 의학부(慶応医学部)의 학생 3명을 추가한 합계 6명으로 2주간에 걸쳐 조사를 행하고 있었다.[23][213] 모리시타가 방문한 1963년(쇼와 38년)은 일본 각지에서 급속으로 사상충 대책이 진행되고 있던 시기였고, 하치조코섬에서도 그때까지와 같이 스파토닌의 복용이나 매개 모기의 구제가 계속되고 있었다. 하야시에 따르면 1963년 시점의 도리우치의 주민 70명의 검사에서 아직 14명에게서 미세사상충이 발견됐고, 예방 작업이 생각대로 진행되지 않는 현상이라고 이야기했다. 그런 한편, 관점을 바꾸면 연구 재료로는 아직 걱정 없다는 것으로 모리시타가 방문한 때에는 매개 모기인 토고숲모기를 채집했고, 그들을 해부해 감염된 모기의 발육 상태를 조사하는 일을 했다.[214] 이때, 전연 멤버에 의한 하치조코섬에서의 연구를 견학한 모리시타는 후년에 다음과 같이 서술했다.

ところでこの人達の目的は何かというと、結局は糸状虫予防対策事業の一環としてこの島の同虫をなくすことにあるのだが、

何分日本では他の地域にはないマレー糸状虫であるのでなくしてしまうのは惜しいという思いはあるものの、

そうもゆかないのでそれまでに精々研究すべきことはやって置こうということだった。

— 모리시타 가오루(森下薫) 『어느 의학사의 주변』(ある医学史の周辺)에서 인용[215]

그런데 이 사람들의 목적은 무엇인가 하면, 결국은 사상충 예방 대책 사업의 일환으로 이 섬의 해당 벌레를 없애는 것이나,

아무래도 일본에서는 다른 지역에는 없는 말레이사상충이므로 없애버리는 것은 아쉽다는 생각은 있지만,

그럴 수도 없으니 그때까지 힘껏 연구해야 할 것은 해두자는 것이었다.

}}

이들의 연구와 병행해 전연 멤버는 보충자에 대한 스파토닌 복용을 설득하는 것도 큰 임무였다.[214] 열발작의 부작용을 싫어하는 일부 사람들에게로의 설득은 여전히 고생스러운 일이었으나, 그 후 급속히 보충자는 계속해서 감소했고, 1965년(쇼와 40년)에는 하치조코섬 전체의 미세사상충 보충자의 비율이 0퍼센트대까지 내려갔으며,[216] 그리고 1968년(쇼와 43년)의 검사에서는 보충자는 0, 주민의 누구에게서도 미세사상충이 검출되지 않게 되었다.[217] 주민이나 전연 멤버들의 긴 노력이 보답받아 '하치조코섬의 바쿠'라 불린 기병은 모습을 지운 것이다.[171][218][† 14]

이로서 하치조코섬의 사람들은 몇 세대나 이어온 바쿠의 고뇌에서 처음 해방되어 섬에서의 밝은 생활, 섬에서의 새로운 미래가 시작될 터였다.[217]

집단 이주

일본 국토교통성의 지도・공중 사진 관람 서비스의 항공 사진을 기초로 작성.

하치조코섬의 말레이사상충 대책이 진행된 1960년대의 일본은 한창 고도경제성장중에 있었고, 일본인의 삶이 크게 변화하는 중에 작은 섬의 아이들은 중학교를 졸업하면 하치조섬의 고등학교로 진학하거나 도쿄의 회사로 취직한 채 섬으로는 돌아오지 않는 젊은이가 증가하기 시작했다.[220] 옛날부터 자급자족에 가까운 삶을 사는 작은 섬에서는 이렇다 할 산업은 전혀 없는 것과 같았다.[221] 섬의 장래에 불안을 가지기 시작한 주민들 사이에서 전원 이주라는 이야기가 구체적으로 들어올려지기 시작했고, 도리우치 지구, 우쓰키 지구의 대표는 주민들의 목소리를 정리해 1966년(쇼와 41년) 3월, 하치조정 의회(八丈町議会)에 전원 이주 청원서를 제출했다.[222]

주민들의 청원 내용을 요약하면

- 전기, 수도, 의료의 시설이 없다.

- 생활 수준 격차의 증대.

- 과소화의 경향이 심하다.

- 자제 교육의 어려움

이러한 것이었다.[† 15]

같은 해 6월, 하치조정 의회는 하치조코섬 주민의 청원을 채택했다. 해당 정장 이케다 가나타(池田要太)는 바로 상경했고, 도쿄도에 대해 작은 섬 주민의 의향을 전해 이주비의 협력을 요구했다.[222] 태평양 전쟁 후, 일본 정부는 일본 각지에 많이 있는 외딴섬의 생활 지원을 위해 외딴섬 진흥법(離島振興法)을 1953년(쇼와 28년)에 제정했지만, 인구가 적은 하치조코섬은 그 은혜를 받지 못하고 있었다. 9월에는 하치조정에 의한 도쿄도로의 '하치조코섬 주민의 전원 이주의 실시에 따른 하치조정에 대한 원조'의 동정이 행해졌고, 다음해 1968년(쇼와 43년) 도쿄도는 '전원 이주 대책 조치비'를 도쿄도의 연도 예산에 계상해 섬 주민과의 교섭이 개시됐다. 보이지 않는 장래에 불안을 가진 주민들과 행정 측에 따른 교섭이나 논의가 계속됐고, 같은 해 10월 16일, 도쿄도 하치조 지청에서 도리우치 지구, 우쓰키 지구 각 1명의 대표를 포함한 하치조코섬 주민 대표 13명은 '전원 이주·이전 조건'을 받아들이고 합의서에 서명했다.[224]

도쿄도가 제시한 조건은

- 3.3m2(1평) 당 93일본 엔으로, 주민의 소유지(전면적 140만m2)를 사들인다.

- 수매금이 50만 엔에 달하지 않는 경우는 생활 연결 자금을 지급하고, 총액으로 50만 엔을 밑돌지 않게 한다.

- 한 명에게 10만 엔의 생활 자금과 한 세대 당 50만 엔의 생업 자금을 융자한다.

- 도지사로부터 한 명에게 5천 엔, 한 가구에게 3만 엔의 위문금을 지급한다.[† 16]

또 하치조정에서는

라는 것이었다.[† 17]

이렇게 해서 하치조코섬에서의 전원 이주가 정식으로 결정됐다. 이는 일본 전국 첫 사례로 되는 전원 이주였다.[226][227]

1969년(쇼와 44년) 3월 31일,[228] 24세대 91명은 조상의 유골을 안고 섬을 떠나 하치조코섬은 무인도로 되었다.[229] 하치조코섬에서의 사상충 대책은 무인도로 된 것으로 사실상의 종료를 맞이했다. 기생충학자인 후지타 고이치로(藤田紘一郎)는 '1969년 섬 주민의 이주로 사실상의 사상충 대책을 중단했다'라고 말했고,[230] 하치조코섬에서의 조사를 오랜 기간에 걸쳐 이끌어 온 삿사 마나부는 자서전에서 '전원 이주로 무인도로 됨과 함께 그 유행지는 소멸한 것으로 된다'라고만 서술했고, 전원 이주 그 자체에 대해서는 이야기하지 않았다.[218] 하치조코섬의 말레이사상충 대책은 성공했으나, 인프라 미발달로 인해 주민은 섬을 떠나버렸다. 아이러니하게도 이 섬에서 말레이사상충이 없어짐과 거의 동시에 사람도 이 섬에서 없어져버린 것이다.

하치조코섬 기념

하치조코섬이 무인도로 된 후, 일본의 각지에서는 사상충증의 방압이 진행됐고, 1976년(쇼와 51년)의 에히메현 미사키정(현 이카타정)에서의 근절 선언을 시작으로 가고시마현, 나가사키현, 구마모토현에 이어 1988년(쇼와 63년) 11월 25일에 오키나와현 미야코섬 히라라시 중앙공민관(中央公民館)에서 개최된 '제20회 오키나와현 공중위생 대회'(第20回沖縄県公衆衛生大会)에서 오키나와현 내의 사상충의 근절이 선언된 것으로 일본은 세상에서 처음으로 림프사상충증을 근절한 국가로 되었다.[231][232]

근절 선언이 발표된 각지에서는 그 업적이 칭송받아 기념비가 건립됐으나,[232][233] 치료법이나 매개 모기 구제의 코스가 확립된 것은 삿사 마나부 등 연구자의 노력은 물론, 수년간에 걸쳐 채혈 검사, 스파토닌 임상시험, 매개 모기 특정을 위해 몸을 다해 협력을 아끼지 않았던 하치조코섬 사람들의 존재 없이는 이루어질 수 없는 것이었다.

무인도로 된 하치조코섬은 갯바위 낚시나 트레킹 등으로 방문하는 사람이 가끔 있을 뿐으로[17] 그 후에도 무인도인 채이나, 전원 이주로부터 45년 후인 2014년(헤이세이 26년) 11월 2일, 『하치조코섬 기념비』(八丈小島忘れじの碑)가 건립됐다.[234] 이 기념비는 하치조코섬 구 주민이나 연고가 있는 유지들에 의해 하치조코섬을 정면으로 조망할 수 있는 하치조섬 남쪽 해안의 난바라센조지키(南原千畳敷)의 일각에 설치됐다. 비문에는 외딴섬 시절, 당시의 도리우치촌 촌장 스즈키 분키치(鈴木文吉)가 도리우치 초중등학교 교사의 내벽에 페인트로 기록한 시문이 새겨져 무인도로 된 고향의 섬이나 주민을 그리는 장소로 되었다.[235]

하치조코섬에서의 사상충증 근절은 에히메, 가고시마, 오키나와 각지와 같이 근절 기념비가 세워지는 일은 없었고, 근절 선언이 행해지는 일도 없었다. 그러나 하치조코섬에서 길러진 DEC(스파토닌) 복용에 따른 구충과 매개 모기의 구제의 병용에 의한 사상충 방압 모델은[236] 근절한 일본 내에 그치지 않고 세계 각지의 사상충 유행지에서의 방압 활동에 살려지고 있다.

Remove ads

각주

참고 문헌

외부 링크

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads