热门问题

时间线

聊天

视角

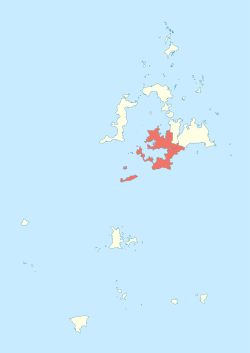

马公市

位于台湾澎湖县的县辖市 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

马公市,清代旧称为“妈宫”、“娘妈宫”或“东西澳”,前二者得名自澎湖天后宫,后者源自清代行政分区名称,前身为“马公镇”,位于澎湖本岛西半部,澎湖县县治所在地,澎湖群岛的政经文化及交通中心,东邻湖西乡,全市面积约有34平方公里,人口约有6.4万人,是澎湖县面积最大、人口最多的地区。

1945年将马公街改制澎湖县马公区马公镇,直至1981年因属县治所在地而改制为县辖市[1],使其成为台湾唯一座落于离岛的市,以及离岛地区的最大都市。

Remove ads

市名缘由

马公地区位于澎湖本岛(大山屿)西部,古称“妈宫屿”(Má-king-sū),自古便是避风港。早于明清文献,便有“娘宫”、“妈澳”、“妈祖台”、“祖妈宫”、“马祖澳”等记载,其中以“妈宫”最为常见。由于岛上在明朝万历年间便有祭祀妈祖的澎湖天后宫,故“妈宫”应与妈祖信仰有所关联,随后也从地方庙宇扩大成当地地名概念。[2]:143

1920年(大正九年),台湾总督府第八任台湾总督田健治郎推动行政区域改制,原澎湖厅改组成澎湖郡,澎湖郡辖下的“妈宫”便仿其音,转称“马公”,沿用迄今。[2]:143[3]:98-100

二战结束后,马公市民间一直有复名的声浪,不少人认为“妈宫”之名才有城市历史的延续感,主张从“马公市”复名回“妈宫市”,亦便于子孙追溯故乡的文化渊源。[4]

历史

自康熙二十三年(1684年)清廷领有澎湖之后[5],妈宫街因濒临港湾,常有军队驻扎,四季皆可停泊船只,商业活动频繁,渐渐发展成热闹的市街,在乾隆朝形成所谓“七街一市[注 1]”,市街活动多由官府和班兵把持,驻扎澎湖约有七个标营[注 2],各自设有庙馆伙房广布于妈宫四周[注 3],造成军民杂处的乱象[8]:57-62。道光朝之后,地方教育和商业发展渐趋蓬勃[8]:127-129、到光绪年间,妈宫已发展成“十街二市[注 4]”的规模[8]。

妈宫城含括的滨港区域,由“东甲”、“南甲”和“北甲”组成,当时合称作“妈宫三甲”[10]。约莫于道光年间(1821年-1850年),妈宫仅有“东甲”(官署区)和“南甲”(港埠区)两个聚落形成[8]。妈宫东甲因与官方政府关系密切,很早便有奉祀玄天上帝、此具备军事色彩的神祇当作聚落的信仰中心(东甲北极殿)。南甲最初的领域则含括妈宫西半部,如火烧坪、澳仔底以及测天岛(小案山)等地,一同集结成神明会的组织;然后在同治三年(1864年)海灵殿落成,确立南甲为一独立祭祀圈或生活圈的态势俨然成形[11];由于海灵殿起建全由民间出资,也成为民间势力崛起的表征[8]。

“北甲”聚落的形成时间稍晚,大约于清领末期才有祭祀“朱府王爷”的神明会组织[12],直到日治时期的明治三十二年(1899年)才正式起建北甲的角头庙(北甲北辰宫)[8]。综论妈宫三甲的聚落,约在光绪十三年(1887年),吴宏洛奉旨筑城的时候便已存在[10][13]:56-57。

1981年将马公港内东北侧浅滩填海造陆(今新生路以南区域),1993年完成上述区域马公第三渔港港区建设。2020年开始规划将案山浅滩区与测天岛北侧填海造陆以解决大型邮轮无法停泊的问题[14]

- 历年所属行政区列表

| 起讫年份 | 行政区 |

| 1920~1926 | 高雄州澎湖郡马公街 |

| 1926~1945 | 澎湖厅马公支厅马公街 |

| 1945~1946 | 澎湖县马公区马公镇 |

| 1946~1981 | 澎湖县马公镇 |

| 1981~ | 澎湖县马公市 |

Remove ads

地理

马公市属亚热带季风气候。

Remove ads

根据澎湖县政府民政处及内政部户政司统计,2024年底马公市户数约2.7万户,人口约6.4万人,人口密度每平方公里约1,885人,是澎湖县人口最多、人口密度最高的行政区[15],也是县内唯一人口密度每平方公里超过1,000人的行政区[16]。市内人口最多与最少的里分别是西卫里与桶盘里,2024年底两里人口分别为7,306人与394人,其中西卫里也是澎湖县人口第一大村里,与朝阳里、光荣里、东文里、西文里并列澎湖县人口前五大村里。马公市人口的年龄构成中,0至14岁人口占比10.49%,15至64岁人口占比71.20%,65岁以上人口则占比18.30%,老化指数约为174.46%,是澎湖县人口老化程度最低的行政区[15],也是台湾幼年人口占比最低的县辖市[16]。

Remove ads

政治

| 届次 | 姓名 | 党籍 | 就任时间 | 卸任时间 | 备注 |

| 1 | 谢界和 | 1981年12月25日 | 1982年3月1日 | 首任,马公镇长改聘 | |

| 2 | 王干同 | 1982年3月1日 | 1986年3月1日 | ||

| 3 | 1986年3月1日 | 1990年3月1日 | |||

| 4 | 杨国夫 | 1990年3月1日 | 1994年3月1日 | ||

| 5 | 1994年3月1日 | 1998年3月1日 | |||

| 6 | 许丽音 | 1998年3月1日 | 2002年3月1日 | ||

| 7 | 王干发 | 2002年3月1日 | 2006年3月1日 | ||

| 8 | 苏昆雄 | 无党籍→ |

2006年3月1日 | 2010年3月1日 | |

| 9 | 2010年3月1日 | 2014年12月25日 | |||

| 10 | 叶竹林 | 无党籍→ |

2014年12月25日 | 2018年12月25日 | |

| 11 | 2018年12月25日 | 2022年12月25日 | |||

| 12 | 黄健忠 | 2022年12月25日 | 现任 |

Remove ads

马公市公所是澎湖县马公市最高层级的地方行政机关,在中华民国政府架构中为县辖市自治的行政机关,同时负责执行县政府及中央机关委办事项,马公市的自治监督机关为澎湖县政府。市长由全体市民直接选举产生,任期为四年,可连选连任一次。马公市公所并置市政会议,为市政最高决策机构,在市长之下,设有6课3室等9个内部单位及3个附属机关[19][20]。

马公市民代表会是马公市的最高民意机关,代表马公市全体市民立法和监察市政。市民代表由公民直选选出,任期为四年,可连选连任。共有12位市民代表,第一选区1席市民代表、第二选区5席市民代表、第三选区4席市民代表、第四选区2席市民代表,主席、副主席由12位市民代表互选产生[21][22]。

1945年(民国34年),国民政府将“马公街”改为“马公镇”,下设里。

1981年(民国70年),马公镇升格为马公市,共辖34里。

2010年(民国99年)2月1日,马公市新复里并入复兴、长安里,减少1里,所辖变更为33里,辖有:石泉里、光明里、光复里、光华里、光荣里、安宅里、西文里、西卫里、东文里、东卫里、虎井里、长安里、前寮里、重光里、中央里、复兴里、中兴里、启明里、桶盘里、重庆里、朝阳里、阳明里、案山里、菜园里、乌崁里、兴仁里、锁港里、山水里、铁线里、嵵里里、井垵里、风柜里、五德里[1]。其中,虎井里与桶盘里为马公市离岛虎井屿和桶盘屿,自成一里,其余皆在澎湖本岛上。

宗教

- 澎湖县马公市寺庙列表

- 台湾基督长老教会高雄中会

- 澎湖宣教中心(含平安基金会澎湖办事处)

- 马公教会

- 新生教会

- 启明教会

- 虎井教会

教育

- 澎湖县立马公国民中学 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 澎湖县立文光国民中学

- 澎湖县立中正国民中学 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 澎湖县立澎南国民中学 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 澎湖县马公市马公国民小学 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 澎湖县马公市文澳国民小学 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 澎湖县马公市风柜国民小学 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 澎湖县马公市中山国民小学 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 澎湖县马公市五德国民小学 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 澎湖县马公市兴仁国民小学 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 澎湖县马公市中正国民小学 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 澎湖县马公市石泉国民小学

- 澎湖县马公市中兴国民小学 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 澎湖县马公市东卫国民小学 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 澎湖县马公市山水国民小学 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 澎湖县马公市马公国民小学虎井分部(原虎井国小,2024年并入马公国小)

- 澎湖县马公市文光国民小学 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 澎湖县马公市嵵里国民小学 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

交通

旅游

国际交流

此章节需要扩充。 |

出身人物

注释

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads