热门问题

时间线

聊天

视角

去史達林化

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

去斯大林化(俄語:Десталинизация)是指蘇聯最高領導人斯大林去世之後,以蘇聯為首的多數共產主義國家展開的一系列自上而下的政策調整和有限度的自由化改革,包括逐漸取消此前集中於斯大林的個人崇拜以及「斯大林模式」[1][2][3][4]。1953年斯大林逝世,1956年2月,時任蘇共中央第一書記赫魯曉夫在蘇共二十大上發表了《關於個人崇拜及其後果》的演說,抨擊對斯大林的個人崇拜,並首次披露了斯大林在蘇聯「大清洗」期間所進行的政治迫害和殺戮[4][5][6][7]。赫魯曉夫等人此後在蘇聯展開了一系列改革、平反冤假錯案,改變了諸多斯大林時期的政策[8][9][10]。與此同時,赫魯曉夫的演說以及「去斯大林化」的做法在國際共產主義運動中引發了一定混亂[9][11][12],也成為「中蘇交惡」的重要誘因[7][13][14]。1964年,第一次「去斯大林化」的浪潮隨着赫魯曉夫的下台而終止[1][2]。

此後,蘇聯「去斯大林化」的過程一度反覆,直至1985年戈爾巴喬夫出任蘇聯領導人後,第二次「去斯大林化」的浪潮成為其改革運動的一部分,且持續時間長、強度更大[1][2][3]。1991年蘇聯解體後,俄羅斯、東歐地區的部分國家開始更徹底地清除斯大林元素,展開「去共產主義化」運動和民主化轉型[15][16][17]。2008年至2012年梅德韋傑夫擔任俄羅斯總統時期,「去斯大林化」出現第三次浪潮[1][2][18]。

Remove ads

第一次浪潮

1953年3月5日,蘇聯領導人斯大林去世[20]。當時蘇聯處於嚴重的危機狀態,農村日益貧困,糧食出現危機,住房短缺,日常生活必需品供應緊張,數百萬人被關在集中營和監獄之中(古拉格)[10][21][22][23]。與此同時,斯大林的去世導致了蘇聯共產黨黨內的一系列權力鬥爭,直至1955年赫魯曉夫在政治鬥爭中鞏固了最高權力[4][24]。

1955年秋,關於1930年代蘇聯「大清洗」以及斯大林應該對這些冤假錯案承擔責任的各種申報材料已經堆積如山[11]。與此同時,得到平反的人開始從監獄、集中營和流放地重返莫斯科和其他大城市[11]。1955年12月31日,在蘇共中央主席團的會議上,根據時任蘇共中央第一書記赫魯曉夫的建議,成立了一個以蘇共中央委員會書記彼得·波斯別洛夫為首的專門委員會,負責調查蘇共十七大選舉產生的蘇共黨內高層領導人遭到迫害的冤案[11][12]。

Remove ads

1956年2月9日,蘇共中央主席團召開會議,審議了波斯別洛夫專門委員會所提交的一份長達70頁的詳細報告[11][12]。該報告提出的充分證據表明,不僅「大清洗」是斯大林直接推動的,而且其中許多重大案件也是他親自過問和決定的,甚至採取的酷刑和逼供也曾經兩次得到斯大林本人的批准或鼓勵[11]。2月13日,蘇共中央主席團召開會議,決定委託赫魯曉夫召集中央全會,向中央全會提交議案,說明主席團認為必須在蘇聯共產黨第二十次代表大會的秘密會議上作關於個人崇拜的報告,並確定了時任蘇共中央第一書記赫魯曉夫為報告人[11][12]。

1956年2月25日,蘇共二十大舉行最後一次全體會議,代表憑特別請柬才能參會,且外國代表團沒有獲准參加會議(但有部分老布爾什維克等獲邀成為例外)[4][11][12]。在此次「秘密會議」上,赫魯曉夫發表了《關於個人崇拜及其後果》的報告,向在場高層公佈了「大清洗」的機密,並據此對斯大林、斯大林主義進行嚴厲批評,認為這是在破壞人民的團結[4][5][6][7]。蘇共二十大之後,赫魯曉夫等人在蘇聯國內推行了一系列改革,平反冤假錯案,實行「去斯大林化」,改變了諸多斯大林時期的政策[8][9][10]。此後蘇聯國內社會氛圍變得相對活躍,又稱「解凍」,經濟形式也開始好轉[8][9][10]。但實際上在蘇聯境內,赫魯曉夫的「解凍」政策十分有限度,改革亦有阻力[3][8][9]。

1959年9月,赫魯曉夫訪問美國,與時任美國總統艾森豪威爾舉行峰會、宣揚和平共處路線,形成所謂「戴維營精神」,而赫魯曉夫的「三和路線」也改變了此前斯大林時期的蘇聯外交方針[25][26][27][28]。至1961年10月,蘇共二十二大作出決議,將斯大林的遺體移出列寧墓、進行火化,該決議稱「大會認為在列寧墓中繼續保留斯大林的水晶宮是不適宜的,因為斯大林嚴重地違反了列寧的遺訓,濫用權力,大規模鎮壓正直的蘇維埃人,以及在個人崇拜時期的其他行為使他的靈柩在列寧墓中成為不可能。」[29][30] 「去斯大林化」期間,斯大林的幾乎所有雕像遭拆除,其著作停止出版[31]。

與此同時,在國際上,赫魯曉夫的秘密報告以及「去斯大林化」強烈衝擊了東歐共產集團和中國共產黨等世界各地共產黨原有的主導思想,引發了國際共產主義運動的一系列混亂[9][12][32]。此後不少曾經採納斯大林主義的共產國家,或多或少都跟隨蘇聯放棄了斯大林主義,轉而採納赫魯曉夫較開明的政策,但中華人民共和國、阿爾巴尼亞等少數國家除外[32][33][34]。其中,以毛澤東為首的中共認為赫魯曉夫在搞修正主義[35],成為中蘇交惡的重要誘因,兩黨於1960年起展開論戰[7][13][14][31][32]。

此章節需要補充更多來源。 (2024年5月29日) |

1961年10月,蘇聯共產黨第二十二次代表大會上對斯大林主義的批評加深,在蘇聯和東歐社會主義國家中掀起了「去斯大林化」的改名運動,其中許多街道和城市改名:

Remove ads

1964年10月,勃列日涅夫、柯西金等人通過宮廷政變方式推翻赫魯曉夫,上台執政,此後實行了「靜悄悄的斯大林化」,開始發表肯定斯大林歷史作用的言論,並於1966年初做出決定終止「非斯大林化」[36]。因此,1966年3月蘇聯共產黨第二十三次代表大會前夕,蘇聯科學界、文藝界眾多重要人物先後發表《蘇聯科學文藝界二十五位領袖致勃列日涅夫反對為斯大林平反的公開信》、《蘇聯科學文藝界致蘇共中央主席團關於反對為斯大林平反的公開信》,對此表示強烈反對[37]。

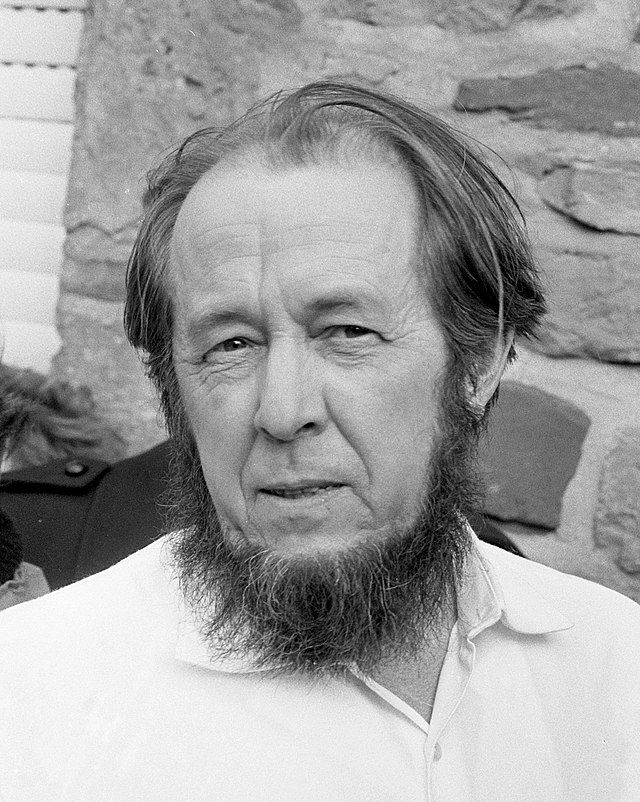

勃列日涅夫時期,俄國知名作家安德烈·西尼亞夫斯基、尤里·丹尼爾因在國外發表反斯大林的作品而被控犯有「誹謗罪」投入勞改營,《古拉格群島》作者、諾貝爾文學獎得主索爾仁尼琴被官方驅逐出境,《讓歷史來審判》作者羅伊·麥德維傑夫被開除出黨,《斯大林大清洗內幕》作者費爾德賓則受到克格勃追殺[36]。勃列日涅夫時代拍攝的電影《解放》(1972年上映)、《圍困》(1977年上映)中都出現了斯大林的形象,讚美斯大林在蘇德戰爭指揮中的功績[39]。勃列日涅夫還在1979年斯大林誕辰100周年時發行了照相紙年曆紀念冊,並且在1969年斯大林誕辰90周年時,在列寧墓背後的克里姆林宮城牆下中立起了斯大林的一座半身銅像,與基洛夫、伏羅希洛夫等人並列[36]。但勃列日涅夫並沒有重新把伏爾加格勒恢復為赫魯曉夫去斯大林化之前的名字——斯大林格勒;被赫魯曉夫改名的城市、工廠、企業也都沒有恢復原來帶有斯大林的名字。與此同時,勃列日涅夫也開始採取各類方法,樹立對其自身的個人崇拜,從1960年代末到1980年代初,勃列日涅夫陸續提出「發達社會主義」理論,以確立自己「馬克思主義理論家」的聲譽[36][40]。

國際上,在1964年赫魯曉夫被勃列日涅夫趕下台後,中華人民共和國、阿爾巴尼亞、朝鮮認為新一代的蘇聯仍然是修正主義的延續,是「沒有赫魯曉夫的赫魯曉夫主義」[41];其中,朝鮮是在內部文件中譴責蘇聯為修正主義,但在公開場合中於蘇聯、中國之間左右逢源,來回搖擺,保證自身的最大利益[32][42]。但在西方各國、蘇聯國內的主流觀點看來,勃列日涅夫上台卻被視為是斯大林主義的恢復,主要體現在之後的勃列日涅夫主義、蘇聯共產黨官僚「幹部隊伍的穩定」,一直持續到1980年代末期戈爾巴喬夫實施改革開放政策[3][43]。

Remove ads

第二次浪潮

1986年,時任蘇共中央總書記戈爾巴喬夫提出「民主化」、「公開性」、「輿論多元化」的口號,在意識形態領域掀起了一場批判斯大林的運動[45]。第二次「去斯大林化」的浪潮成為戈爾巴喬夫改革運動的一部分,且持續時間長、強度更大[1][2]。一批歷史檔案開始對外開放,為斯大林時期的受害者恢復名譽,大批持不同政見者和政治犯也逐漸從勞改營或國內流放地釋放回來,譬如1986年底,著名物理學家、持不同政見者安德烈·薩哈羅夫從流放地高爾基市返回莫斯科[45]。《星火》、《莫斯科新聞》等主流報刊連篇累牘地登載批判斯大林的文章[45]。在紀念「十月革命」勝利70周年的報告中,戈爾巴喬夫嚴厲批判了斯大林、斯大林主義,1987-1988年間批判斯大林的運動達到了高潮[45]。

1990年7月,在蘇共第28次代表大會的報告中,戈爾巴喬夫再次嚴厲批判了「斯大林一夥的罪行」,大會正式通過的決議中清楚地寫道:「極權的斯大林體制給國家、人民、黨、社會主義思想本身造成了巨大損失,這一體制正在被消除。」[45][46] 在其回憶錄中,戈爾巴喬夫高度評價赫魯曉夫時期召開的蘇共二十大「是對極權主義體制的第一次衝擊,是朝社會民主化邁進的第一次嘗試」,不過戈爾巴喬夫認為赫魯曉夫在揭露斯大林方面還有局限性,「不能也不願揭露他所抨擊的現象的深層基礎」,這個「深層基礎」就是「斯大林體制」[47]。另一方面,1990年在蘇共28大上,時任俄聯邦最高蘇維埃主席葉利欽、莫斯科市長波波夫、列寧格勒市長索布恰克先後宣布退出蘇聯共產黨,他們的行為產生了很大影響,退黨聲浪開始高漲[45]。1991年蘇聯解體後,「去斯大林化」達到了新的高潮,波羅的海三國等前蘇聯加盟共和國、原東歐衛星國開始大力地「去共產主義化」,並進行民主化轉型[15][16][17]。

Remove ads

第三次浪潮

2008年,梅德韋傑夫出任俄羅斯總統至2012年,「去斯大林化」出現第三次浪潮[1][2]。2009年12月3日,時任俄羅斯總理普京說:「顯然,從1924至1953年國家有了根本變化:從農業國變成了工業國,而這時的國家是斯大林領導的。誠然,農民沒有了,而我們大家都清楚記得有農業問題,特別是在最後階段,排着長隊購買食物等。在這一領域所發生的一切,對農村沒有起任何積極的作用。不過工業化確實實現了。」、「我們取得了偉大衛國戰爭勝利...即使我們總體損失很大,你們知道,現在誰也不能指責組織和領導了這場勝利的人,因為如果我們在戰爭中失敗了,那麼對我國來說其後果就會悲慘得多。」「正面的東西無疑是存在的,然而花了難以接受的代價。尤其是存在過鎮壓。這是事實。我們的數以百萬計的同胞遭到鎮壓。這種管理國家、取得成就的方法是我們不能接受的。不能這樣做。毫無疑問,在這一時期我們遇到的不簡單的僅是個人崇拜,而是反對自己人民的大規模罪行。」[49]

2010年5月7日,時任俄羅斯總統梅德韋傑夫在俄羅斯《消息報》全文刊載的專訪中指出:「是人民贏得了衛國戰爭的勝利,而不是斯大林,甚至也不是擔任重要職務的軍事指揮官。當然,他們曾發揮了非常重要的作用,但同時人民以難以置信的力量贏得了戰爭的勝利,眾多民眾為此獻出了寶貴的生命」。而「斯大林對自己的人民犯下了大量罪行……他對本國人民的所作所為不可饒恕」。[50]

史達林的出生地喬治亞當局也對斯大林、其史蹟、評價實施大清算,2010年在斯大林出生地戈里拆除斯大林銅像[48],設立紀念2008年俄格戰爭紀念碑。

Remove ads

參見

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads