热门问题

时间线

聊天

视角

東京車站

位於日本東京都千代田區的鐵路車站,東京的中央車站 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

東京站(日語:東京駅〔東京驛〕/とうきょうえき〔とうきゃうえき〕 Tōkyō eki */?)或東京車站,位於日本東京都千代田區丸之內一丁目,為東日本旅客鐵道(JR東日本)、東海旅客鐵道(JR東海)、東京地下鐵的鐵路車站。開業於1914年,是日本多條鐵路幹線的端點站,也是東京主要交通樞紐之一,擁有東京都市中央車站的地位。

※ 以下需要合稱JR東日本與JR東海時以「JR」表記。

Remove ads

概要

(2021年3月25日攝)

東京站被譽為東京的「表玄關[a]」,具有首都中央車站的地位,不僅是日本全國新幹線路網最重要的列車始發站,同時也是東海道本線、中央本線、東北本線等日本主要在來線(傳統鐵路)幹線的起點站。

東京站可以不轉乘就直達32個都道府縣[2](愛媛縣僅可靠臨時列車到達,在東京大多數臥鋪列車停駛前,可直達38都道府縣),1日發出約3000班車次,是日本最具代表性的鐵路總站之一。站區總面積相當於3.6個東京巨蛋,站內的月台數量為日本第一,包含在來線9座18線(地上5座10線、地下4座8線)、新幹線5座10線、以及地下鐵1座2線。目前擁有丸之內、八重洲、日本橋等3處出入口,各自設有獨立的地上站房。

身為最早使用的丸之內側站房是由明治時代建築家辰野金吾建造,以荷蘭的阿姆斯特丹中央車站為原型[3][4],但在此基礎上進行了簡化設計。丸之內側站房於1914年完工啟用,並於2003年被日本政府登錄為重要文化財。東京站也是關東車站百選入選站之一。

為紀念東京車站開業100周年,Tokyo Station City運營協議會2014年與動畫製作公司 A-1 Pictures 合作推出紀念動畫短片《時季輪轉~TOKYO STATION~》。

Remove ads

(東京站為路線端點站者以粗體字標示)

本站可搭乘JR新幹線與在來線各線(後述)、東京地下鐵丸之內線。JR東日本車站的3字母簡寫為「 TYO 」,而丸之內線車站編號為「M 17」。另外,本站JR線與東京地下鐵大手町站之間僅有東西線可進行聯絡運輸[8]。

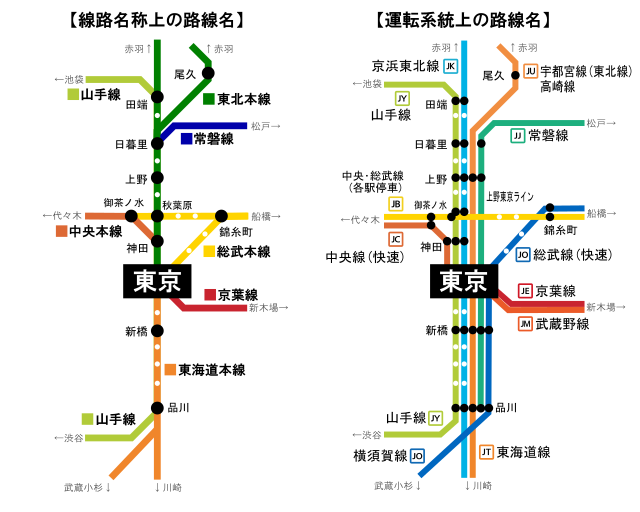

JR的正式路線名稱分別為新幹線的東海道新幹線與東北新幹線2路線,在來線的東海道本線、東北本線、總武本線、京葉線4路線(詳細參見路線條目以及「鐵道路線名稱」)。東海道本線是本站在來線的所屬線[9]。管轄公司方面,東海道新幹線由JR東海管理,東北新幹線等其他路線由JR東日本管理。所有路線皆以本站為起點,站內亦設有0公里距離標。

旅客資訊使用的是後述的運行系統名稱。旅客資訊上的「東北(本)線」意指中長距離列車,過去因在上野站開出,本站並不使用;在上野東京線開通後,多使用在東海道新幹線車內廣播的轉乘資訊中。而中央本線過去雖以本站為正式起點,但為了解除本站-神田間與東北本線重複的雙重戶籍路段,JR成立後將中央本線起點改為神田站,但現在站內依然有0公里之里程標。

JR東日本新幹線月台的運行系統如下。

- 東北新幹線

- 上越新幹線:經大宮站直通至東北新幹線。

- 北陸新幹線:高崎站-大宮站之間是上越新幹線,經大宮站直通至東北新幹線。

- 北海道新幹線:經新青森站直通東北新幹線。

- 山形新幹線:新庄站-福島站之間行走奧羽本線,經福島站直通至東北新幹線。

- 秋田新幹線:秋田站-大曲站之間行走奧羽本線,大曲站-盛岡站之間行走田澤湖線,經盛岡站直通至東北新幹線。

此外,在來線有多個相關的運行系統在本站到開;各路線當中,除了宇都宮線─高崎線和常磐線、京葉線和武蔵野線有共用軌道的狀況,其他系統都有專用軌道。還有,除了駛入東北本線和中央線的列車之外,每天所有列車都會和東海道本線直通。

東海道線:車站編號「JT 01」/

東海道線:車站編號「JT 01」/ 宇都宮線─高崎線、

宇都宮線─高崎線、 常磐線 :車站編號「JU 01」[※ 1]。行駛東海道本線與東北本線列車線的中距離電車和特急列車。本站有很長一段時間是東海道本線列車線的起點,但2015年3月14日起,本站與上野站的東北本線列車線直接連通,許多班次以新設的「上野東京線」運行系統直通東北本線列車線的宇都宮線、高崎線、常磐線[※ 2]。

常磐線 :車站編號「JU 01」[※ 1]。行駛東海道本線與東北本線列車線的中距離電車和特急列車。本站有很長一段時間是東海道本線列車線的起點,但2015年3月14日起,本站與上野站的東北本線列車線直接連通,許多班次以新設的「上野東京線」運行系統直通東北本線列車線的宇都宮線、高崎線、常磐線[※ 2]。 京濱東北線:車站編號「JK 26」。行駛東海道本線、東北本線電車線的近距離電車。經橫濱站直通運行至根岸線。

京濱東北線:車站編號「JK 26」。行駛東海道本線、東北本線電車線的近距離電車。經橫濱站直通運行至根岸線。 山手線:車站編號「JY 01」。行駛東海道本線、東北本線電車線的環狀路線。品川站-新宿站-田端站是行駛在軌道名稱上的山手線。

山手線:車站編號「JY 01」。行駛東海道本線、東北本線電車線的環狀路線。品川站-新宿站-田端站是行駛在軌道名稱上的山手線。 中央線:車站編號「JC 01」。中央本線的近距離電車[※ 3]。中央線列車從神田站經東北本線專用線進入本站。與青梅方向的青梅線實施直通運行。

中央線:車站編號「JC 01」。中央本線的近距離電車[※ 3]。中央線列車從神田站經東北本線專用線進入本站。與青梅方向的青梅線實施直通運行。 橫須賀線、總武快速線:車站編號「JO 19」。兩線實施直通運行。此站以南經東海道本線地下線與支線(品鶴線)至大船站直通橫須賀線。本站以東行駛總武本線[※ 4]。

橫須賀線、總武快速線:車站編號「JO 19」。兩線實施直通運行。此站以南經東海道本線地下線與支線(品鶴線)至大船站直通橫須賀線。本站以東行駛總武本線[※ 4]。 京葉線:車站編號「JE 01」。武藏野線在西船橋站直通京葉線至本站。

京葉線:車站編號「JE 01」。武藏野線在西船橋站直通京葉線至本站。

Remove ads

1889年,國鐵東海道本線新橋~神戶全線通車,私鐵日本鐵道也以上野為始發站建設往青森的線路。隨後,日本政府訂立東京都市計畫,規劃建造連結新橋與上野的高架鐵道。1896年第9回帝國議會決議在新線的中段建設中央停車場(中央停車場/ちゅうおうていしゃじょう chūō teishajō)[b]。建設計畫因受到甲午戰爭與日俄戰爭影響,直到戰爭結束後的1908年才全面動工。1914年12月18日完工啟用,同時命名為「東京站」。

JR將本站視為「中央車站」,從其前身日本國有鐵道(國鐵)時代起,列車行進方向的「上行、下行」就是以本站為基準點。而做為「中央車站」的本站也是東京都區內與東京山手線內各站計算JR線長距離乘車券車費的里程數基準站(前者:201km以上,後者:101~200km)。

東京站興建時,站房位置不選擇於江戶時代起就發展成繁華街的京橋側,而是在當時尚未開發的丸之內側。朝向皇居正面的丸之內中央口,設有皇室專用之出入口。

車站站房由辰野金吾與葛西萬司設計,是座使用深谷市生產的鋼筋磚造3層西式建築,總建坪9,545平方公尺,長330公尺。南北各自有圓頂形屋頂,當時將丸之內南口做為乘車口、丸之內北口做為下車口。中央玄關為皇室專用,與東西一般出入口之間各有一個出入口以搬運行李。

東京站原始的設計是由赴日協助建設東京市區鐵道路網的德國工程師法蘭茲·巴爾澤負責。對日本傳統建築懷有興趣的巴爾澤,將車站建築(丸之內站房)設計為帶有入母屋破風與唐破風屋頂的和式建築[10];但該設計在當時日本崇尚歐風的氛圍下飽受批評,最後不被採用。後來車站建築的設計工作由辰野金吾等人接手主導,轉為以西洋式設計為基調,現今所見之丸之內站房,即為辰野經過三次設計後所定案的結果[11]。惟東京站整體的場站布局,仍一定程度沿用巴爾澤等德國工程師的規劃[12]。

Remove ads

歷史

1872年通車的日本首條鐵路,以及該路線延伸而成、於1889年全線通車的官設鐵道東海道本線,原本是以坐落於現今汐留一帶的新橋停車場做為東京端之總站。另一方面,私營鐵道業者日本鐵道在東京的端點站,也在1883年隨著通往東北地方的本線通車而啟用,即今之上野站。為了實現以鐵路直結新橋與上野的構想,在1889年定案的「東京市區改正計畫」中,即規劃新建直結兩地的高架鐵道線。1896年,帝國議會通過在新線中段興建「中央停車場」的方案。

後來受到日俄戰爭影響,高架新線與中央停車場的實際建設作業被迫中斷。前者於1908年恢復興建;後者則由辰野金吾、葛西萬司於1906年12月開始著手設計站房(現今的丸之內站房),並於1908年3月動工。1910年9月,高架新線通車至中央停車場建地附近時,曾經設置「吳服橋臨時站」(東京站啟用後即廢止)。1914年12月14日(大正3年),車站興建工程全部完成;12月20日正式啟用。當時設有電車用月台(電車線,短距離電車用)、汽車(列車線,非電化中長距離列車用)用月台各2座,9條正線,以及客車調車場和蒸氣機車庫。原本因為站房位置被設定為正對著宮城(皇居舊稱)而得名的中央停車場,也在啟用前不久改名為「東京站」(東京驛)。

東京站啟用之初,於東京站乘車、下車的旅客數量平均一天僅約9,500人次(1914年),站區周圍的其他交通設施(像是當時作為都市運輸主力之一的路面電車)也尚未設置完備。不過,隨著中央線、東北本線的服務範圍延伸至東京站,以及京濱線(後來的京濱東北線)、山手線區間營運型態的確立,利用東京站的旅客數量快速增加;站區所在的丸之內,原本人煙稀少,也逐漸成為辦公大樓雲集的繁榮商圈。

戰後,日本經濟的高度發展,使得人流與物流更加頻繁。1960年代以降,新幹線的開通與列車直達,以及區域性在來線的延伸、相互直通與新建,擴張了東京站的服務區域範圍。為了因應車站設施擴增與列車班次增加的需求,東京站在空間使用上也朝向地下化、再高架化等「立體化」方式擴張;此外也不斷進行站內結構、設施的改良或調整。

Remove ads

- 1888年(明治21年)8月16日:東京市區改正條例公布,決定興建連結新橋與上野的高架鐵道與中央停車場[13]。

- 1889年(明治22年)5月20日:根據東京府告示第37號公佈市區改正設計[14]。

- 1890年(明治23年)9月17日:內務省指示鐵道廳長官在連結新橋與上野的高架鐵道中間建設中央停車場[15]。

- 1893年(明治26年)8月5日:日本鐵道申請上野-新橋營業執照[16]。

- 1896年(明治29年)

- 1900年(明治33年):市區高架線開工[19]。

- 1902年(明治35年)7月:中央停車場站內的高架橋工程開工[20]。

- 1903年(明治36年)12月:辰野金吾擔任站舍設計[21]。

- 1908年(明治41年)3月25日:站舍基礎工程開工[22]。

- 1909年(明治42年)

- 1910年(明治43年)

- 1911年(明治44年)

- 1912年(明治45年)5月17日:屋頂與內部工程開工[22]。

- 1913年(大正2年)5月18日:牆體與樓板工程竣工[22]。

- 1914年(大正3年)

Remove ads

- 1915年(大正4年)

- 1919年(大正8年)

- 1921年(大正10年)

- 1923年(大正12年)

- 1925年(大正14年)

- 1926年(大正15年)

- 1927年(昭和2年)7月1日:東海道本線列車全面以電氣機關車替代[43]。

- 1928年(昭和3年)4月1日:東京-上野間增設的列車用複線開通,此站至上野之間四線化[44]。

- 1929年(昭和4年)

- 1930年(昭和5年)

- 1933年(昭和8年)

- 1934年(昭和9年)

- 1937年(昭和12年)

- 1939年(昭和14年)

- 1941年(昭和16年)11月1日:為了紓解人潮,電車口以中央口之名再開[58][32]。

- 1942年(昭和17年)

- 1944年(昭和19年)

Remove ads

- 1946年(昭和21年)

- 1947年(昭和22年)

- 1948年(昭和23年)

- 1949年(昭和24年)

- 1950年(昭和25年)

- 1951年(昭和26年)

- 1952年(昭和27年)

- 1953年(昭和28年)

- 1954年(昭和29年)

- 1955年(昭和30年)7月20日:八重洲站舍與第7月台之間的頂棚完工,設置候車室與商業設施等[88]。

- 1956年(昭和31年)

- 1957年(昭和32年)

- 1958年(昭和33年)

- 1959年(昭和34年)

- 1960年(昭和35年)11月12日:東海道新幹線開工[98]。

- 1961年(昭和36年)

- 1963年(昭和38年)6月:八重洲地下街的工程開工[101]。

- 1964年(昭和39年)10月1日:東海道新幹線的本站至新大阪間路線開業,同時新幹線車站完工[102]。第8、9月台,17、18、19號月台啟用[103]。

- 1965年(昭和40年)

- 1966年(昭和41年)10月1日:營團地下鐵東西線大手町站開業,兩站開放步行轉乘[90]。1956年(昭和31年)7月20日該站丸之內線通車至之後東西線通車為止,距離此站相當遙遠。第2月台向北側延長21公尺,京濱東北線開始以10節運行[104]。

- 1967年(昭和42年)3月10日:東海道新幹線16號月台啟用,第8、9月台延長約70公尺以停靠16節編組列車[104]。

- 1968年(昭和43年)

- 1969年(昭和44年)

- 1972年(昭和47年)

- 1973年(昭和48年)4月1日:第7月台(14、15號月台)停用。隨之,連結東北、上信越的「初雁」「朱鷺」等一部分特急列車與中距離列車停止直通[99][95]。湘南電車改用7、8號月台,橫須賀線改用9、10號月台,優等列車改用12、13號月台[112]。

- 1975年(昭和50年)

- 1976年(昭和51年)

- 1977年(昭和52年)

- 1979年(昭和54年)

- 1980年(昭和55年)

- 1981年(昭和56年)3月1日:北口自由通道開始使用[107]。

- 1986年(昭和61年)11月1日:開始停靠中央本線的特急列車「梓」[118]。

Remove ads

- 1987年(昭和62年)

- 1988年(昭和63年)

- 1990年(平成2年)

- 1991年(平成3年)

- 1992年(平成4年)

- 1993年(平成5年)7月4日:8號月台再次使用(臨時),9號月台停用,臨時第5月台建設工程開工[128]。

- 1994年(平成6年)4月10日:9號月台再次使用(臨時),10號月台停用,臨時第5月台開始使用,第5月台停用,轉換為新幹線月台工程開工[128]。

- 1995年(平成7年)

- 1996年(平成8年)

- 1997年(平成9年)

- 1998年(平成10年)3月17日:東海道新幹線的剪票口引入自動檢票機[132]。

- 1999年(平成11年)10月:東京都知事石原慎太郎與JR東日本社長松田昌士會談達成共識,確定丸之內站舍將復原成原貌[133]。

Remove ads

- 2000年(平成12年)11月9日:最後一次舉辦「東京站演唱會」[134]。

- 2001年(平成13年)

- 2002年(平成14年)

- 2003年(平成15年)

- 2004年(平成16年)

- 2005年(平成17年)12月10日:根據JR東日本的時刻表改正,20-23號月台不再區分東北、山形、秋田、上越、北陸新幹線方向列車,停止過去20、21號月台與22、23號月台按方向使用的方式[132]。

- 2006年(平成18年)

- 2007年(平成19年)

- 2009年(平成21年)3月13日:寢台特急「隼」「富士」停運。本站不再有機關車牽引的定期客車列車[132]。

- 2010年(平成22年)

- 2011年(平成23年)

- 2012年(平成25年)

- 8月22日:因戰火而燒毀的丸之內側站房南北圓頂時鐘,於日本時間下午2時重新啟用。

- 9月22日:丸之內赤煉瓦站舍舉行放映CG映像「TOKYO STATION VISION」(至23日)[153]。

- 9月24日:舊RTO的壁畫移動至京葉線八重洲剪票口附近展示[154]。

- 9月29日:雄勝石繪的壁畫在丸之內南口地下剪票口外舉行揭幕儀式[155]。

- 10月1日:丸之內側站房復舊完成,正式對外開放。「東京車站畫廊」再次開放[156]。剪票口內1樓站內商業設施「中央大街」[155]。北圓頂內開設面向外國人觀光客的"JR EAST Travel Service Center"[155]。

- 10月3日:東京車站飯店重新開業。

- 2013年(平成25年)

- 2014年(平成26年)

- 2015年(平成27年)

- 2016年(平成28年)3月26日:北海道新幹線新青森站至新函館北斗站間開業,同日起與東北新幹線開始直通運行。從此,東京站成為唯一可搭乘新幹線列車直達新幹線3島(本州、北海道、九州)的車站,也是唯一可搭乘鐵路定期列車直達日本本土4島的車站。

- 2017年(平成29年)

車站構造

東京站的地上主體建築,大致分為站區西側的丸之內側站房(丸之內口),與站區東側的八重洲側站房(八重洲口),JR的高架軌道與月台區即位於兩座主體建築間的廣大腹地,約略呈南北向並排分布。高架軌道與月台區之下,則有位於一樓的三條東西向通路—北通路、中央通路與南通路,於付費區內連結丸之內側站房、八重洲側車站大樓與各高架月台;另外,北通路北側也有位於付費區外,單純供民眾通行於兩座主體建築間的北自由通路。出入口部分,丸之內口與八重洲口又各自分為北口、中央口與南口三個出入口;另外還有位於站區東北側,設有乘客進出新幹線月台專用驗票閘門的日本橋口。

丸之內側站房為辰野式「赤煉瓦」紅磚造建築,為三層樓高之建物。在第二次世界大戰末期遭轟炸毀損後復建為兩層樓高,南、北兩側的八角狀屋頂,以及中央部份加上三角梯形屋頂則維持為三層樓高,至2012年修復工程竣工後恢復舊貌(詳見「再開發事業」段落)。現已拆除的八重洲側車站大樓,則為地上十二層、地下兩層的高樓建築。

三處地下車站間皆透過位於地下第一層的自由通路,於付費區外相互連結,該自由通路亦與位於一樓北自由通路底下,連結丸之內側地下車站、八重洲側車站大樓地下一樓的北地下自由通路(同樣位於付費區外),以及大手町一帶的地下通路連通;同樓層的JR總武線、橫須賀線車站付費區內,也有位於一樓中央通路底下,連結兩側地下付費區的中央地下通路。八重洲側車站大樓地下一樓付費區外,也與位於車站大樓前方(東側)廣場地下第一層的八重洲地下街相連通。

連通東西站房的付費區內通道分為北、中央、南共三條通道,分別對應丸之內側、八重洲側的地上3處剪票口。丸之內側地下與八重洲中央口亦有剪票口,丸之內側通往東京地下鐵丸之內線與丸之內大廈、新丸之內大廈方向,八重洲側通往八重洲地下街方向。

此外,在高架軌道與月台區之下的一樓付費區內,較接近八重洲側車站大樓的新幹線南轉乘口驗票閘門南側,也有同樣位於付費區內,長度約500公尺的八重洲(地下)連絡通路,連結主要站區與JR京葉線車站;該連絡通路還設有一條電動步道,通路兩端也都設有電梯和電扶梯。

東京站的再開發事業由JR東日本推動。2007年3月,位於日本橋口的摩天大樓「薩皮亞塔」(Sapia Tower)完工啟用,JR東日本與此同時將東京站站區的整體開發計畫命名為「東京車站城」(東京ステーションシティ),並以「東京站,成為都市。」(東京駅が、街になる。)做為宣傳口號。東京車站城以丸之內側站房復舊計畫、以及八重洲口再開發計畫為兩大主軸,加上站內既有空間的改建工程組成。以下為各項開發項目:

- 丸之內側站房復舊計畫:二戰末期遭轟炸而多處損毀的丸之內側站房,雖然在終戰後第二年即開始進行修復工程,並於次年完成,但受到當時物資缺乏影響,難以進行較為複雜的修建與復原工作(像是南、北兩側原本的圓頂狀大型屋頂燒燬後,修復時僅改建為簡易樣式的八角狀屋頂),使得修復後的丸之內側站房在建築外觀上略異於以往。原本修復工程只是應急性質,不過由於外觀完全復舊所需經費龐大,使得復舊計畫被長期擱置,直到1999年才正式定案。復舊工程以恢復站房落成時原貌為目標,原本預定於2006年4月開工,2010年底至2011年初完工,但因美國廠商有意競標,因此延至2007年5月30日開工。2012年6月10日,站房一樓部分區域開始對外開放,同年10月1日正式完工對外開放。

- 八重洲口再開發計畫:包括興建分別位於原八重洲側車站大樓南、北兩側的兩棟摩天大樓——地上四十一層、地下四層的「GranTokyo南塔」(グラントウキョウ サウスタワー)與地上四十三層、地下四層的「GranTokyo北塔」(グラントウキョウ ノースタワー),以及利用八重洲口車站大樓原址、興建連結南塔與北塔的「大屋頂」(グランルーフ,GranRoof),與八重洲口站前廣場的整修工程。兩棟大樓的興建工程於2004年9月11日開始進行,於2007年10月完工;之後拆除八重洲口車站大樓,興建「大屋頂」與增建北塔的低層部分。「大屋頂」為地上四層、地下四層的長型行人天橋建築,頂樓為開放式人行步道,將以特殊造型的屋頂覆於其上,該建築於2013年9月20日完工啟用[165]。該計畫完成後,將使東京站一帶形成海風從東京灣進入東京都心的空中廊道,以改善東京的熱島效應。

- 其他部分

整個再開發計畫於2017年底,隨著丸之內口的站前廣場、以及丸之內口地下空間的整建計畫竣工後全部完成。

总结

视角

JR東日本站區共設9座18線月台,是JR各公司車站中月台數目最多的車站。

JR東日本月台為多層立面布局,分為地上部分和地下部分。地上部分月台均位於高架上,為貫通、盡端混合布置。其中,在來線部分面積30000平方米,新幹線部分(含JR東海)面積46000平方米。地下部分包括位於主要站區南邊較遠處,鍛冶橋通(接近有樂町)地下第三、四層,呈東西向的JR京葉線車站;丸之內側站房前方(西側)廣場地下第四、五層,呈東北—西南向的JR總武線、橫須賀線車站(第四層為穿堂層,第五層為月台層)[167]。另外車站於地下第二層連接呈南北向的東京地下鐵丸之內線車站。

新幹線轉乘口(中央、南。附轉乘窗口、精算所業務)、丸之內地下北口、京葉地下丸之內口、日本橋口業務已經委託給JR東日本車站服務管理。除此之外,新幹線還有日本橋等剪票口。

在來線空間十分寬廣。1樓有豐富的付費區內商業設施。多年以來,地下1樓設置許多投幣式置物櫃而缺乏商業設施,但在2007年10月25日JR東日本商業設施「GRANSTA」(グランスタ)開幕後人潮爆增。知名會面地點「銀之鈴」也進行更新,並新設電扶梯連接1樓與地下1樓;相對地,新幹線空間就不夠寬裕,僅有月台上有商業設施。

方向指示看板在以前是使用綠底配上各在來線路線色表示「月台編號、路線名、方向」,自2005年12月10日改點起,僅使用月台編號表示20~23號月台,同時剪票口、月台的資訊顯示器全面改用全彩LED(部分LCD)顯示「列車名、發車時刻、目的地、下班列車、停靠站與現在時刻」[※ 5]。

車站大廳多由JR東日本管轄,店鋪與餐廳等可使用Suica以及互通的交通系IC卡。

-

日本橋口閘口(2021年11月)

-

新幹線北轉乘閘口(2021年9月)

-

新幹線南轉乘閘口(2021年10月)

-

丸之內北口閘口(2021年9月)

-

丸之內中央口閘口(2021年9月)

-

丸之內南口閘口(2021年9月)

-

八重洲北口閘口(2021年11月)

-

八重洲中央口閘口(2021年9月)

-

八重洲南口閘口(2021年9月)

-

丸之內地下北口閘口(2021年11月)

-

丸之內地下中央口閘口(2021年10月)

-

丸之內地下南口閘口(2021年10月)

-

八重洲地下中央口閘口(2021年11月)

-

GRANSTA地下北口閘口(2021年11月)

-

京葉地下丸之內閘口(2021年10月)

-

京葉地下八重洲口閘口(2021年10月)

-

南北圓頂內浮雕

(2012年10月) -

丸之內口站名牌

(2007年5月)

- 在來線高架月台(1~10號月台)

在來線部分為島式5面10線高架月台,從丸之內側起為3號月台。中央線的1、2號月台在3、4號月台上方,相當於三樓。2號月台下方為3號月台。該月台與一樓穿堂間,除了月台兩端的樓梯外,皆以長型電扶梯連結。9、10號月台的電梯可至地下1樓。南側雖有電梯,但不開放一般人使用。

5、6號月台可見保留開業當時樣貌的支柱。2014年度進行整修,更換開業時保留至今的14根支柱與屋頂[168]。

1・2號月台設有售票機銷售中央Liner、青梅Liner的Liner券與特急「梓」號、特急「甲斐路」號的自由席特急券,7~10號月台則設有售票機銷售Suica綠色車廂券與特急「踴子」號自由席特急券(僅9、10號月台),9、10號月台另設有銷售湘南Liner普通車Liner券的自動售票機。此Liner券自動售票機與品川站等同樣投入500日圓以上現金就可自動印票。發車前1分鐘停止販售。Liner券售票機不可使用Suica等交通系IC卡。

發車音樂方面,1號月台為《JR-SH1》,2號月台為《JR-SH2-1》,3、6號月台為《JR-SH5》,4、5號月台為《JR-SH3-1》,9、10號月台為《ドリームパーク》。7、8號月台使用發車鈴。3~6號月台的發車音樂在每次播放時重複4次旋律,是東京站所獨有。2024年10月31日,在來線發車音樂全更新成新版音樂,上述音樂停止使用。

-

1、2號月台(2021年7月)

-

3、4號月台(2021年9月)

-

5、6號月台(2021年7月)

-

7、8號月台(2021年7月)

-

9、10號月台(2021年7月)

-

1號月台0公里標示

(2005年2月)

- 新幹線月台(20~23號月台)

JR東日本東京站新幹線部分為島式2面4線高架月台。20號月台位於10號月台東側。最初,東北、上越新幹線延伸至本站時,僅停靠現在的22、23號月台(當時為12、13號月台),部分定期列車與臨時列車在上野站發車。但在1997年北陸新幹線高崎~長野通車後,1、2號月台在3~10號月台上的丸之內側「再高架化」,當時的9、10號月台(東海道線)重編為20、21號月台,成為現在的2面4線構造,供定期列車全列車與大半臨時列車停靠本站。1日超過300班列車停靠此2座島式月台。

能直接進入新幹線站區的剪票口只有八重洲北側的日本橋口剪票口。各月台8號車附近有電梯通往中央剪票口。另外月台中央還設有貨梯。

-

20、21號月台(2021年9月)

-

22、23號月台(2021年9月)

-

發車標(2021年9月)

- 總武地下月台(總武地下1~4號月台)(35°40′54″N 139°45′56″E)

總武地下月台為位於地下5樓的島式2面4線地下月台。從中央通路往丸之內側下樓即可抵達,轉乘東京地下鐵丸之內線較近,要站內轉乘京葉線則距離較遠。此月台與京葉地下月台不與地上、高架月台一同編號。月台上有電梯與電扶梯通往付費區。發車音樂分別為1、2號月台的《JR-SH2》,3、4號月台的《JR-SH5》。2024年10月31日,在來線發車音樂全更新成新版音樂,上述音樂停止使用。

各月台設有Suica綠色車廂券自動售票機,安全設備在2004年2月29日由ATC-5型更新為ATS-P。

此月台在構造上有#地下水上昇問題。

-

1、2號月台(2021年7月)

-

3、4號月台(2021年7月)

| ← 錦糸町、千葉 、成田機場、 蘇我 方向 |

|

→ 橫濱、大船、 久里濱 方向 |

| 圖例 參考文獻:[169] |

||

- 京葉地下月台(京葉地下1~4號月台)(35°40′39″N 139°45′55″E)

京葉地下月台位於地下4樓的島式2面4線地下月台。位於新幹線八重洲南轉乘口往南約500公尺處、鍛冶橋通地下,是東京站中唯一的東西向月台。地下3樓是總武地下通道,橫須賀線盾構隧道穿越都道402號下方。由於距離其他月台較遠,八重洲口側設有自動步道。

京葉線所使用的這兩座月台,原本是為了供成田新幹線(建設計畫已於1987年隨著日本國有鐵道分割、民營化而失效)使用才興建的,為了將來延伸新宿而選擇距離其他月台較遠的南側。但由於成田新幹線在沿線居民的反對之下宣告失敗,於是將現行月台等地下部分轉由京葉線使用[170]。

1、2號月台與3、4號月台各有一座電梯。全月台的發車音樂皆為《Verde Rayo V2》。2024年10月31日,在來線發車音樂全更新成新版音樂,上述音樂停止使用。

-

京葉地下通道(2007年7月15日)

-

京葉線月台(2007年7月15日)

-

1、2號月台(2019年3月11日)

-

3、4號月台(2019年3月11日)

-

止衝擋側長時間曝光(2013年)

(來源:JR東日本:車站構內圖 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館))

- 本項的常磐線代表色為■■、上野東京線代表色為■,實際上月台資訊僅用■代表。

- 7、8號月台發車的東海道線列車僅夜間平日2班、周六日1班。7、8號月台在標識上同時有上野東京線與東海道線,但為了避免乘客混淆,現在階梯附近的標識已用膠帶貼住「東海道線」。

- 關於上野東京線,7號月台往宇都宮線、高崎線方向,8號月台往常磐線方向及止於上野班次,9號月台為常磐線發車往品川班次,10號月台為宇都宮、高崎線發車班次(往小田原、熱海方向,部分止於品川)是較常見的分配方式,但並不是全部列車都遵循上述分配方式,因此月台資訊上並未註明。

JR東海站區月台為高架設計,位於JR東日本新幹線東側(八重洲側),只有東海道新幹線停靠。站區的標識、廣告等都採用JR東海的樣式。採島式月台3面6線設計。14、15號月台在設計時預定連接東北、上越新幹線,因此近神田一段向丸之內側方向彎曲,但連接計畫最終沒有實現。

JR東海直營的綠色窗口與JR東日本不同,直接標示為「新幹線、JR全線售票處」。站內也有JR東海系列的東海KIOSK。專用剪票口有八重洲剪票口以及與JR東日本新幹線並排的日本橋剪票口等。丸之內側可經由JR東日本在來線付費區進入。包含八重洲口在內的出口、站房皆屬JR東日本所有,呈現兩方共用的型態。部分剪票口沒有自動驗票閘門。

新幹線中央轉乘口、新幹線南轉乘口包含窗口業務在內已委託給東海新幹線維護執行。

站內北端可透過地下通道前往東京地下鐵東西線。

-

新幹線中央轉乘閘口(2021年9月)

-

新幹線南轉乘閘口(2021年10月)

-

八重洲北口閘口(2019年6月)

-

八重洲南口閘口(2021年9月)

-

八重洲中央南口閘口(2021年9月)

-

八重洲中央北口閘口(2021年9月)

-

日本橋口閘口(2021年9月)

-

JR東日本新幹線、JR東海新幹線南轉乘閘口(2021年9月)

JR東海站區全部為新幹線月台,為島式3面6線高架月台,編號14~19號月台。14號月台在JR東日本23號月台東側。14、15號月台神田側部分往丸之內方向彎曲。該月台的彎曲形狀是計畫與東北、上越新幹線直通所設計。[171][172]

14、15號月台在2008年9月17日起、16~19號月台在2008年12月12日起採用「希望號」2003年以前使用的車內始發終停用鈴聲作為發車音樂。這是JR東海首次使用發車音樂(313系搭載的車外音樂除外);18、19號月台8號車乘車位置附近的月台中央有標示起點與方位的浮雕,同月台南端設有前日本國鐵總裁十河信二浮雕與刻上座右銘「一花開天下春」的建設碑[c],該月台下、中央轉乘口(新幹線付費區內)的東端牆壁上有寫上「東海道新幹線 這鐵道是結合日本國民的睿智與努力所完成」(東海道新幹線 この鉄道は日本国民の叡智と努力によって完成された)的銘版。

各剪票口、月台的發車標與資訊顯示器採用全彩LED式,各月台上亦設有全彩LED式乘車位置顯示器。剪票口上方的發車資訊顯示器,分為「希望號」專用顯示器與「光號、回聲號」共用顯示器。

直通山陽新幹線的「希望號」主要停靠16號月台。但早晨常在18號月台,中午12~13點多在17號月台,傍晚時段多在19號月台;往新大阪的「希望號」:中午前主要在15號月台,下午主要在14號月台,傍晚主要在17號月台;「回聲號」早晨主要在17號月台,午間主要在14、18號月台,傍晚主要在15、16號月台。

-

14、15號月台(2021年9月)

-

16、17號月台(2021年9月)

-

18、19號月台(2021年9月)

-

發車標(2021年9月)

-

18、19號月台南端有十河信二的紀念碑

丸之內線的島式月台位於地下第二層,共有1座月臺、2線軌道。深度較淺。若要前往八重洲須由北側自由通道通過JR站區。1990年12月中正式導入自動驗票閘門。1993年11月,將御茶之水站的定期券售票處移至本站。

2008年春季,月台側壁加上由2名女子美術大學兼任講師所設計的藝術牆「自由行走的丸之內線」」(自由に走る丸ノ內線)。該藝術牆以「融合歷史與自然的潮流」為概念,在下方重現營團500形電車使用的銀色正弦波。

(來源:東京地下鐵:構內圖 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館))

-

1號月台(2018年8月)

-

2號月台(2018年8月)

利用狀況

東京站開行的列車班次約4,000班,居於全日本首位。由於新幹線乘車券與特別急行券單價較高的緣故,主要作為新幹線、特急列車等長距離列車出發與到達據點的東京站,來自於旅客乘車的收入額同樣也是日本第一。

作為東京的表玄關,上車人次在JR東日本中位居第3位,包含大阪站(JR西日本)在內則名列第4位。

2013年度各公司總計之上下車人次約120萬人,次於新宿站、澀谷站、池袋站、梅田站、橫濱站、北千住站高居世界第7位。

- JR東日本

- JR東海

- 東京地下鐵

各年度1日平均上下車人次如下表(只限東京地下鐵)。

各年度1日平均上車人次(1910年代 - 1930年代)

各年度1日平均上車人次如下表。

各年度1日平均上車人次(1953年-2000年)

各年度1日平均上車人次(2001年以後)

車站周邊

巴士路線

未來計畫

雜錄

相鄰車站

友好車站

注釋

參考文獻

參見

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads