热门问题

时间线

聊天

视角

長江橋隧列表

維基媒體列表條目 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

長江是亞洲第一長河,全長6,380多公里,其中從各拉丹冬源頭至當曲河口稱為沱沱河,長約358公里;從當曲河口至青海玉樹巴塘河口稱為通天河,長約813公里;從巴塘河口至四川宜賓岷江口,稱為金沙江,長2,308公里;岷江口至入海口,稱為長江,長約2,884公里。

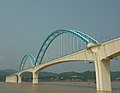

長江幾乎是自西向東平分了整個中國大陸,因此,每一條貫通南北的主要公路或鐵路通道,都必須跨越長江。時至今日,這些跨越長江的橋樑和隧道,已成為中國公路網、鐵路網以及沿江城市軌道交通系統中的重要組成部分。雖然最早出於軍事用途而在長江上修建的浮橋距今已有兩千餘年的歷史,但是直到1957年武漢長江大橋的通車,長江幹流上才第一次出現了永久性橋樑;此後,長江上陸續建成了超過一百座橋樑及十餘條隧道,而其中絕大多數是在1990年之後建成通車的。這些橋樑應用了種類繁多的設計,其中許多都代表着現代橋樑工程的卓越成就,躋身世界最長懸索橋、斜拉橋、拱橋及最高橋樑的行列。

目前,自石鼓鎮長江第一灣至出海口,長江幹流已建成和在建的橋樑合計超過150座,並且仍在持續快速增長中。由於岷江口以上的長江幹流不稱長江,故這部分橋樑名稱中也不含「長江」二字。

Remove ads

歷史

長江是分割中國南北方最主要的地理屏障之一,自古以來就有「天塹」之稱,數千年來大多數的旅客們只能通過渡船橫渡長江。直到20世紀上半葉,從北京乘坐火車前往廣州和上海的旅客們還必須分別在漢陽和浦口下車,轉乘蒸汽渡輪過江,然後再繼續他們的火車旅程。

总结

视角

有歷史記載長江上最早的浮橋是東漢建武九年(33年),割據蜀郡的公孫述為拒漢光武帝劉秀的水路進攻,派田戎東出江關(荊門山與虎牙山夾江對峙之處)而架設的「江關浮橋」,位於今湖北宜昌下游,於建武十一年(35年),被岑彭率領的漢軍燒毀[1][2]。

長江三峽之一的瞿塘峽口被稱為「夔門」,地勢險要,歷來是兵家必爭之地,中國古代歷朝都會在此設置關卡並駐軍鎮守,戰時成為水上防線利於保衛巴蜀,平時則可防備不法商人通過水路走私鹽鐵。大約公元七世紀初,這裏曾經設置攔江鐵索,並建有「三鈎鎮浮橋」加以配合,直到唐武德二年(619年)才被廢棄。在此後的歷代戰爭中,這裏又先後出現過多座浮橋,例如:五代後梁乾化四年(914年),荊南高季昌攻打夔州時所焚毀的前蜀「夔門浮橋」;宋乾德三年(965年),後蜀為拒宋軍所建的「夔門浮橋」等[1]。

唐昭宗乾寧四年(897年),宣武軍節度使朱全忠擁兵自重,勢力極大,武昌軍節度使杜洪投靠朱全忠,朝廷任命楊行密為江南諸道行營都統討伐杜洪,杜洪向朱全忠求援,朱全忠派遣部將朱友恭攻打黃州,黃州刺史瞿章聞訊便率眾棄城,南撤死守武昌。朱友恭為了進攻武昌,在勘察了附近長江的地形後,決定在樊港(今湖北鄂州樊口)建造一座「樊港浮橋」,隨後率領步騎萬人渡江,攻下武昌並活捉瞿章。經此一役,黃州盡歸朱全忠控制,為他後來建立後梁奠定了基礎[2]。

宋太祖開寶七年(974年),趙匡胤為了征服南唐,採納樊若水的建議,先在長江石牌口試造「石牌鎮浮橋」,後又移至采石磯,用三天時間系竹纜而成「採石浮橋」,長度估約六公里,宋軍得以迅速渡過長江,於次年攻破南唐國都金陵[2]。

南宋寶祐六年(1258年),大蒙古國大汗蒙哥親率大軍進攻四川,於開慶元年(1259年)正月圍攻合州釣魚城,命耨埒(紐磷)在藺市建造「涪州浮橋」封鎖長江,以阻擋下游的南宋援軍。六月,四川制置副使、重慶知府兼湖北路安撫使呂文德利用順風,力戰攻破浮橋,得以進入重慶。七月,蒙哥戰死,蒙軍撤退[1][2]。

明崇禎十六年(1643年),張獻忠攻佔武昌後,為了軍隊後勤補給的需要,命令鄧雲程選擇地形,在武昌以西的金口修築了「金口浮橋」。次年,張獻忠從湖南重新北上,又在岳陽城陵磯附近修造「三江口浮橋」,全軍數十萬步騎均由此渡江[1]。

清咸豐二年(1852年),太平天國領袖楊秀清攻打武昌,命水師將領唐正才調集早已準備好的船隻,一夜之間就在敵前架設了兩座浮橋,位置分別在鸚鵡洲和白沙洲、南岸嘴和大堤口之間。據《太平天國史稿·本紀第一》記載:

太平軍自漢陽以鐵索繫船為浮橋絡繹達武昌,往來渡兵,度風濤如平地。

武昌清軍懸賞:燒毀一座橋,賞銀五千兩;燒毀兩座橋,賞銀一萬兩;燒毀一隻浮船,賞銀二十兩。無奈未能成功,太平軍如潮洶湧通過浮橋,一舉攻破武昌。 次年(1853年)1月16日,為了便於長江兩岸的往來,唐正才又運用他長期在湘西流放木排的經驗,設計了一座新式浮橋。據陳徽言在《武昌紀事》中記載:

以巨纜橫縛大木,上復板障,人馬來往,履如坦途。

建成後數日,這座浮橋被風浪沖毀。唐正才設法在兩側加系許多三四十斤重的大鐵錨,終於抵禦風浪,使浮橋穩定在江面。可惜不到一個月,隨着太平軍主力東下,武昌又被清軍奪回,留守的太平軍親手焚毀了這座浮橋。而當時這座浮橋就建在漢陽晴川閣和武昌漢陽門之間,憑藉龜山和蛇山地形鎖鑰大江,恰好與今日的武漢長江大橋位置大致相同[1]。

除長江幹流外,古人還曾在一些長江支流上建造過浮橋。《舊唐書·本紀第二十下》記載:

楊師厚於襄州西六十里陰谷江口伐木以為浮梁。

是指唐哀帝天祐二年(905年),朱溫進攻襄州(今湖北襄陽)時,曾命楊師厚在漢江陰谷口修建浮橋[2]。宋末釣魚城之戰中,蒙軍也曾在嘉陵江上建造浮橋以阻擋宋軍援兵[1]。

由於長江是中國沿海與內陸地區之間最重要的水路運輸通道,修建浮橋會阻礙長江上的船隻通行,因此浮橋終究不是一種長期可行的跨河交通解決方案,大部分僅用於短期的軍事用途。但部分對通航要求不高的長江支流上仍然保留了一些浮橋以便於兩岸居民的通行。

最早的雛形可追溯到公元三世紀,古代軍隊為了阻擋敵軍的水路進攻,在長江三峽兩岸架設攔江鐵索,著名的戰例包括:

- 西晉太康元年(280年),東吳為了阻擋晉軍樓船,在西陵峽建造了攔江鐵索,後被王濬率軍焚毀[3]。

- 南宋景定四年(1263年),為了防範蒙古軍隊自荊湖溯流而上進犯夔州,夔州路安撫使徐宗武在白帝城下的瞿塘峽口(奉節夔門)鑄造鎖江鐵柱,並打造七條鐵纜封鎖長江,史稱「鐵鎖關」[4]。

歷史上跨越長江最古老的橋樑是滇藏古道上的「塔城鐵橋」,它也是世界橋樑史上有記載最早的鐵索橋,位於今雲南省玉龍納西族自治縣塔城鄉塔城村,東岸是今香格里拉市上江鄉木高村。由於這裏曾是吐蕃設立神川都督府的所在地,故又名「神川鐵橋」,當時的塔城,也因此被稱為「鐵橋城」。這座「穴石錮鐵」的鐵索橋,是吐蕃神川都督府向洱海地區擴張時,於唐高宗調露二年(680年)左右所建,史籍中亦有記載為隋朝史萬歲與蘇榮所建,或南詔所建。而建造者,應為吐蕃徵召來的古納西族工匠。此橋於唐德宗貞元十年(794年)南詔歸唐,「蒼山盟誓」以絕吐蕃,突襲鐵橋城之際被毀。因此橋的形制與長度等,已無所考[5]。

元末明初在長江夔門曾出現過一座「瞿塘飛橋」[1]。光緒十九年版的《奉節縣誌》記述:

《讀史方輿紀要》的記載則更為詳細:

長江上現存最早的橋樑,滇川古道上的金龍橋,位於麗江市古城區七河鎮下金安村與永勝縣大安鄉梓里村之間,故又名「梓里橋」。這座鐵索橋橫跨於金沙江之上,於清朝光緒二年(1876年)冬月始建,光緒六年(1880年)正月建成。1935年2月5日(立春)正午,峽谷間狂風飆突而起,毀斷此橋。1936年10月,由麗江縣官紳會議推舉賴耀彩、楊子欽主持重建,歷時一年而成,橋面淨跨92.3米,連引橋全長131.6米;木板橋面寬3.5米,由18根手工鍛制的大鐵鏈懸系兩岸(其中16根為承重底鏈,兩根為兩側護欄),底鏈比原橋增加了兩根[5]。

鐵索橋比浮橋更加耐用,長江上游的一些鐵索橋甚至沿用至今,並且幾乎可以全年通行,只有在長江汛期水位暴漲時,需要拆除鐵索上的橋板[6]。

Remove ads

1949年,中華人民共和國成立後,在蘇聯的援助下於1955-1957年間建成了長江上第一座公路鐵路兩用橋——武漢長江大橋。第二座跨江橋樑是1959年建成的重慶白沙沱長江大橋,是一座單線鐵路大橋。南京長江大橋,是長江下游的第一座大橋,也是一座公路鐵路兩用橋,於中蘇交惡後的1960-1968年間建成,完全由中國自行設計和建造,沒有得到任何的外國援助。隨後,枝城長江大橋於1971年建成。

長江大橋的建設進程在1980年代放緩,只有兩座大橋開通:1980年的重慶長江公路大橋(現名:石板坡長江大橋)、1982年的瀘州長江大橋,並且沒有一座新橋開工建設。

1990年代開始,長江大橋的建設重新恢復,並在進入21世紀後隨着中國經濟的增長而開始加速。京九鐵路的控制性工程九江長江大橋於1992年建成,成為江西省第一座長江大橋。皖江第一橋銅陵長江大橋於1995年建成;公鐵兩用的蕪湖長江大橋在2000年建成通車。整個1990年代、2000年代分別有11座、40座長江大橋建成,其中分別有6座、20座位於重慶市,該市於1997年正式升級為直轄市,促進了三峽工程的建設,並經歷了一輪建築熱潮。

至2010年,宜賓以下長江上共建成大約80座橋樑,延續了高速的建設進程,其中包括長江三角洲一批世界級的懸索橋和斜拉橋:江陰長江大橋(主跨1,385米懸索橋,1999年啟用)、潤揚長江大橋(主跨1,490米懸索橋,2005年啟用)、蘇通長江大橋(主跨1,088米斜拉橋,2008年啟用)。長江上的第一座隧道武漢長江隧道也於2008年啟用。

截至2014年底,重慶主城建成了14座長江大橋,武漢啟用了9座長江大橋和3座長江隧道,南京則開通了5座長江大橋和2座長江隧道,同時還有多達數十座的長江大橋和隧道正在修建,而被列入規劃的過江通道數量則更為龐大。

2020年3月31日,中華人民共和國國家發展和改革委員會印發《長江幹線過江通道布局規劃(2020-2035年)》,規劃到2035年,布局長江幹線(雲南水富至入海口)過江通道276座,其中四川省45座、重慶市75座、湖北省69座、安徽省32座、江蘇省41座、上海市3座、滇川界1座、鄂湘界2座、鄂贛界6座、贛皖界2座[7]。

宜賓以上的長江上游部分,金沙江、通天河及沱沱河的河道較為狹窄,橋樑亦不在少數,其中位於雲南省麗江市的金安金沙江大橋,於2020年12月31日通車,主跨長度達到1,386米,排名世界懸索橋第13位。

Remove ads

隨着中國經濟的快速增長以及重型大貨車的廣泛使用,跨越長江的交通運輸量不斷提高,一些比較老舊的長江大橋承受了越來越大的載荷,給橋樑結構的維護造成困難。

九江長江大橋公路橋最初的設計標準是「通行30噸以下車輛、日車流量1.5萬輛」,但是自大橋1993年通車開始,長期沒有明確限制過橋車輛的載重量,加上超載現象嚴重,大橋不得不頻繁進行路面大修[8];直到2008年,過橋車輛的噸位被限定為55噸以下,但這仍然超過了大橋的設計標準。2012年11月,維護人員在橋樑的鋼結構中發現了一條裂縫,大橋管理局立即局部封閉了該橋,僅限20噸以下車輛通行,20噸以上車輛須繞道分流;經過兩個多月的維修加固,大橋於2013年2月重新開放通行,並限定30噸以下車輛才可正常通行[9]。

同樣在2012年11月,瀘州長江大橋的橋躉上也出現了一條長約2米的裂縫,導致橋樑緊急關閉和維修[10]。

2016年,武漢軍山長江大橋的鋼箱樑橋體出現許多裂縫,被專業機構測評為「三類橋樑」,屬於狀態較差的情況[11][12]。

Remove ads

長江大橋之最

Remove ads

按下游至上游排列

| 板簡支樑橋/肋板簡支樑橋 | |

| 箱樑橋 | |

| 剛構橋 | |

| 上承式拱橋 | |

| 中/下承式拱橋 | |

| 桁架橋 | |

| 斜拉橋 | |

| 懸索橋 | |

| 隧道 |

以下列表中部分項目的含義:

- 序號:完整過江通道自入海口至源頭方向的排序編號。只有貫穿整個長江兩岸,且使用中的橋樑、隧道或橋隧組合,才擁有編號;兩條並列但各自獨立建成的過江通道,則分別編號。

- 路綫:建築物所承載的公路、鐵路或管道名稱。

- 省份:建築物所屬的省級行政區。

- 年份:建築物的竣工年份或啟用年份。

- 主跨(米):專指橋樑最大單跨的長度,單位為「米」,隧道不適用此項。如果最大橋跨超過一個,則在跨度前增加「數字×」表示具體數量。

- 類型:用右側圖標分別表示建築物的類型:

| 分省檢索: 上海 ◀ 江蘇 ◀ 安徽 ◀ 江西 ◀ 湖北 ◀ 湖南 ◀ 重慶 ◀ 四川 ◀ 雲南 ◀ 西藏 ◀ 青海 |

Remove ads

表格顏色說明: 規劃待建 ; 正在建設 ; 已被拆除 ; 工程用臨時橋 。

長江源位於青藏高原上人跡罕至的唐古拉山脈高寒山區。此處河流密布,在不同的歷史時期,對長江正源的判定各不相同,進而也影響到對通天河幹流及其起點位置的認定。2008年三江源頭科學考察之後發布的《三江源頭科學考察成果》於2009年7月14日通過專家評審,正式確認當曲是長江正源。此舉顛覆了自1976年以來以沱沱河為長江正源的認知。而歷史上,布曲也曾被認為是長江正源。 在當曲、沱沱河、布曲以及它們的支流上,橋樑具體數量難以統計。下表僅列出109國道和青藏鐵路上知名度較高的部分橋樑。

備註

- 僅跨越長江夾江或支汊,未跨越整個長江兩岸。

- 原名:長青沙二橋

- 長江上第一座步行專用橋

- 原名:蕪湖城南過江隧道

- 第一條穿越長江的公路地鐵兩用隧道

- 第一條穿越長江的隧道

- 第一條穿越長江的地鐵隧道

- 第一座長江大橋

- 原名:百里洲長江大橋

- 原名:白洋長江大橋

- 原名:廟嘴長江大橋

- 原名:長壽長江二橋

- 白沙沱長江大橋自2019年4月24日起不再通行車輛

- 原名:江津觀音岩長江大橋

- 原名:粉房灣長江大橋、迎賓長江大橋

- 原名:白沙長江大橋

- 又名:瀘州長江一橋、1573長江大橋、長江起重機大橋

- 又名:城東長江大橋、羅漢長江大橋

- 又名:瀘州長江三橋、茜草長江大橋

- 又名:瀘州長江四橋

- 又名:瀘州長江五橋

- 又名:瀘州長江七橋

- 又名:河東長江大橋、瀘州長江八橋

- 原名:瀘州長江二橋

- 括號內為橋樑損壞修復後重新投用的年份。

- 葫蘆口大橋於2021年被白鶴灘水電站蓄水淹沒,功能由白鶴灘金沙江大橋承接。

- 1991年建成的皎平渡大橋於2020年3月26日被爆破拆除,遺址已被烏東德水電站蓄水淹沒。

- 新密地橋上游幅橋2011年通車、下游幅橋2013年通車。

- 密地大橋於2014年封閉,禁止車輛和行人通行;2020年拆除

- 前代橋樑建成於有刪除線的年份,但今已無存,橋樑名稱被後代橋樑沿用。

- 一批金沙江橋樑於2018年被白格堰塞湖決口形成的洪峰沖毀,其後有部分橋樑得以重建。

參考文獻

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads