热门问题

时间线

聊天

视角

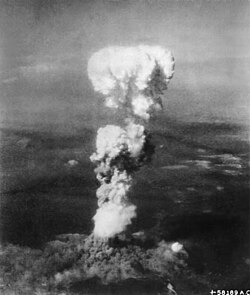

廣島市原子彈爆炸

在日本广岛市投下原子弹“小男孩”的历史事件 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

廣島市原子彈爆炸(日語:広島市への原子爆弾投下),是在第二次世界大戰末期,由美國總統哈里·S·杜魯門下令發動,美國陸軍航空軍於1945年8月6日上午8時15分(日本時間)在日本廣島市投下原子彈「小男孩」的歷史事件。這是人類歷史上第一場核武器空襲行動,核爆炸造成廣島市超過十萬名居民死亡,城市遭到毀滅性打擊。

美國在3天後的1945年8月9日對日本進行第二次原子彈轟炸,摧毀了位於九州北部的海港城市長崎。日本於廣島市原子彈爆炸的9天後,在8月15日宣布無條件投降。

Remove ads

背景

1945年,歐洲戰場於1945年5月8日德國投降後結束,但作為二戰亞洲戰場的太平洋戰爭仍在進行。考慮在對日作戰期間,來自英國及其他大英國協國家的約7.1萬名軍人陣亡,其中包括約1.2萬名遭日軍俘虜的戰俘。美國考慮到倘若強行登陸日本,可能會導致巨大的人員傷亡,以及蘇聯可能會從日本北部登陸而導致日本分裂,於是計劃採用曼哈頓計劃中成功製造的核武器。[1]

1944年12月17日,美國陸軍航空軍組建第509混合飛行大隊,專門負責運送核武器的任務。到1945年7月,曼哈頓計劃已經成功研製出兩種原子彈:一種是濃縮鈾的槍式裂變武器「小男孩原子彈」,另一種是以鈽為核心的內爆式核武器「胖子原子彈」。第509混合飛行大隊接受了專門訓練,並配備經特別改裝的B-29超級堡壘轟炸機,隨後被部署至馬里亞納群島天寧島。1945年7月26日,盟軍在《波茨坦公告》中要求日本武裝部隊無條件投降,否則將面臨「迅速而徹底的毀滅」。然而,日本政府選擇無視這項最後通牒。根據《魁北克協定》的規定,此次轟炸行動亦獲得了英國政府的同意。

7月25日,美國陸軍代理參謀長托馬斯·T·漢迪將軍下令,將原子彈投放於廣島市、小倉市、新潟市和長崎市等地,因為這些地區皆為具有重要軍事設施的大型城市。8月4日,扎卡里亞斯第14次廣播敦促日本接受《波茨坦公告》 。

Remove ads

第二次世界大戰期間的廣島市被視為兼具「軍都」及工業城市特質的都市,是重要的通訊中心、航運要港與部隊集結地。該市支撐著龐大的軍事工業體系,生產飛機、船舶、炸彈、步槍及手槍零件。市中心有多座鋼筋混凝土建築,市中心以外的日本傳統住宅則密集分布,間雜著眾多小型木工坊;較大的工業工廠則多位於市郊。由於房屋多為木結構並覆以瓦頂,許多工業建築也採木結構建造,因此全市極易引發火災。廣島是繼京都之後日本第二大未曾遭受空襲破壞的城市,這主要因廣島缺乏飛機製造業,而該產業是第21轟炸機司令部的首要打擊目標。[2]

日清戰爭期間,因前線靠近廣島,大本營 (大日本帝國)(廣島大本營)曾設於此地,臨時帝國議會 (日本)(第7回帝國議會)亦於廣島召開,使首都機能一度暫時遷至廣島。此後,陸軍相關設施大量進駐市內。廣島城內駐有大日本帝國陸軍留守第五師團司令部[3],廣島站西側則設有第二總軍司令部(司令官:陸軍元帥畑俊六)[4][5],並在周邊配置了多個部隊駐屯地。

為準備本土決戰,1945年6月20日新編的第59軍 (日本陸軍)司令部亦進駐廣島[註 1]第59軍司令官陸軍中將藤井洋治並兼任中國軍管區司令官[9][10][11]。

爆心地北側幾乎為陸軍設施全面佔據,爆心地距離陸軍用地南端僅約200公尺。此外,位於宇品港的陸軍船舶司令部亦為重要兵站據點。被爆時市區人口估計約為35萬人,其中包含約29萬名一般市民、4萬名軍人,及約2萬名因公進入市內的外來人口。鄰近爆心點的中島地區(中島本町、材木町、天神町、元柳町、木挽町、中島新町)是數千名庶民的生活區,同時亦為廣島最主要的歡樂街及繁華街,該地距離爆心地僅500公尺範圍內。

Remove ads

投放

1945年後,以東京大空襲為代表的空襲日本進一步加劇,日本列島各大都市均遭受嚴重破壞[12][13]。4月以後,隨著沖繩島戰役的推進,B-29轟炸機[14]及小型飛機多次空襲本土[15],美軍機動部隊的戰艦和巡洋艦也展開了對本土的艦砲射擊攻擊[16]。在廣島灣周邊,7月1日發生了B-29對吳空襲,7月底則遭到美國海軍第38特遣艦隊航母機動部隊對吳軍港空襲的攻擊[17],但對廣島市本身尚未有大規模空襲[18]。8月3日至4日間曾降雨,但5日以後受高氣壓籠罩,天候逐漸轉晴。

8月5日,廣島大學一名教授曾對吳船舶練習部的池田軍醫中佐表示:「原子彈在日本需要50年才能開發成功,在美國也要20年,因此這場戰爭中絕不會被使用」[19]。當日晚間曾發布空襲警報[註 2],市民多次避難於防空壕,不少人因此缺乏睡眠。當天市中心並進行米糧配給

8月6日為星期一[21]。當時並無週末休假,上午8時為上班時間。包括徵用工和女子挺身隊在內的大多數勞動者,以及被動員的中學高年級學生(約1萬數千人),當天均在三菱重工業、東洋工業等數十家軍需工廠工作。中學低年級學生(數千人)、一般市民的勤勞奉仕隊(多為母親)及因病等原因未被徵兵的男子,則負責建築物疏開後瓦礫的清理。除市內居民外,動員亦涵蓋鄰近農村居民,參與作業的國民義勇隊、動員學生及地區特設警備隊合計約2萬人[22]。尋常小學校高年級學生多已在1945年4月實施的集體疏散時撤離市區,但低年級學生仍留在市內。當時兒童多在各地寺子屋上課,未入學的幼兒則大多待在家中。當日早晨氣溫為26.7℃,濕度80%,氣壓1,018百帕[23],北北東風速約1公尺/秒,雲量8至9成,雖有薄雲但能見度良好。7時9分發布的空襲警報使市民避入防空壕,但7時31分解除警報後,人們再次外出開始日常活動。

日軍記錄顯示,當日曾發現3架自豐後水道北上的B-29轟炸機,第59軍司令部(中國軍管區司令部)於上午7時9分發布空襲警報[24]。少數B-29飛越廣島上空,7時25分轉向播磨灘方向後離開,第59軍於7時30分解除警報[24]。不久,距廣島市以東80公里的松永監視所回報有2架B-29向東飛行,隨後抵達廣島市上空[25]。此時B-29分為南北兩機,南側飛機投下一枚疑似炸彈後急降轉向[24],北側飛機則投下3枚疑似炸彈,落下傘隨即打開[24]。

Remove ads

8月2日關島,美軍第20航空軍司令部發出極密指令,命令天寧島的第509混合飛行大隊執行任務。

- 作戰命令書第13號,1945年8月2日

8月4日,B-29轟炸機艾諾拉·蓋伊號完成最後的投彈訓練,返回了馬里亞納群島的天寧島。8月5日,一架B-29飛機飛臨廣島市上空,7分鐘後廣島市發布了空襲警報,該機為第509混成部隊的一架氣象偵察機。返回天寧島後,飛行員向上級報告翌日廣島市天氣良好。接獲消息後,美國陸軍航空軍的保羅·蒂貝茨上校向艾諾拉·蓋伊號飛行員下達出擊命令。8月6日凌晨0時37分,三架氣象觀測機自天寧島起飛,其中一架飛往廣島市,一架飛往小倉市,另一架飛往長崎市,凌晨0時51分,預備機TOP SECRET號亦飛向硫磺島。1時27分,搭載小男孩原子彈的艾諾拉·蓋伊號開始準備起飛,1時45分緩緩滑出跑道,兩分鐘後(1時47分)記錄原子彈威力的科學觀測機起飛,又過兩分鐘(1時49分)拍攝爆炸瞬間的攝影觀測機也起飛。換言之,包括艾諾拉·蓋伊號在內,總共有六架飛機參與此次作戰,從天寧島飛往目標廣島市,航程約七小時。

上午6時30分,作戰指揮官威廉姆海軍上校、助手莫里斯陸軍中尉及投彈手托馬斯陸軍少校進入飛機彈艙,拔出了「小男孩」的綠色安全插銷,插上紅色點火插銷。作業完成後,威廉姆向保羅·蒂貝茨報告「作業完成」。隨後,艾諾拉·蓋伊號雷達發現附近有飛機出現,但無法辨識敵我身份。為安全起見,飛機由2,000公尺高度升至7,800公尺,日本雷達此時也發現艾諾拉·蓋伊號並派出飛機偵察,但艾諾拉·蓋伊號成功躲過襲擊,繼續向目標飛行。

上午7時先行出發的天氣觀測機已經到達廣島上空,它立即與艾諾拉·蓋伊號進行聯繫,報告:「廣島上空天氣良好,視野10英里,高度15,000英尺,雲量12分之1」,於是襲擊目標就被決定是廣島市了。但是這架觀測機引發了廣島市的空襲警報,上午7時31分觀測機飛離廣島市,空襲警報隨之解除。上午8時9分艾諾拉·蓋伊機組人員看到了廣島市,上午8時10分日本雷達捕捉到了B-29侵入廣島市上空的消息,幾分鐘後廣島市軍管區司令部打算發出空襲警報。但此段期間艾諾拉·蓋伊號已經飛到了廣島市上空,高度是9,632公尺,機組人員將3組帶有降落傘的觀測設備投下飛機,廣島市民都看到了這3個降落傘。上午8時12分機組人員進行了最後的準備工作,將飛機設定為自動操縱。上午8時15分17秒,定時裝置發揮效用,原子彈被自動投下。目標是廣島中央太田川上的T字型大橋:相生橋,同時飛機立刻改回手動操縱,來了個155度角的大轉彎,往回飛去。

原子彈在進行了43秒的平拋運動後,由於側風影響,炸彈偏離瞄準點相生橋約240公尺(800英尺),最終在島醫院上空引爆。[28] 這枚炸彈釋放的能量相當於16正負2千公噸黃色炸藥(66.9正負8.4兆焦耳)[29]——約為德勒斯登轟炸所使用常規炸彈總當量的四倍。[30] 然而,這種武器的效率極低,僅有1.7%的物質發生核分裂。[31] 完全毀滅的半徑約為1.6公里(1英里),火災波及範圍達11 km2(4.4 sq mi)。[32]

Remove ads

艾諾拉·蓋號在目標區域上空停留了兩分鐘,當炸彈引爆時,飛機已距目標16公里(10英里)。當時僅有保羅·提貝茨、威廉·帕森斯與西奧多·費裡比三人知道這是一枚核武器;其他機組人員只被告知爆炸會伴隨耀眼閃光,並被要求佩戴護目鏡。提貝茨後來告訴記者:「我們簡直不敢相信眼前的一切。」帕森斯則回憶:「整個過程既震撼又令人敬畏……與我同機的所有人都倒吸了一口氣,『我的天啊』。」他和提貝茨將衝擊波比作「近距離遭遇高射炮火」。[37]必要之惡號上的攝影機全數失靈,唯一保存下來的襲擊影像,是由一名機組人員私自攜帶的16公釐攝影機拍攝的。[30]

《艾諾拉·蓋》號返抵天寧島時,機組人員受到英雄般的歡迎,數百名歡呼的人群夾道迎接,「現場出現的將官比我這輩子見過的還多。我們都在想,他們到底在這裡幹什麼?」領航員西奧多·范·柯克回憶道。當提貝茨下機時,胸前還叼著菸斗,意外地被當場授予傑出服役十字勳章。[30]

Remove ads

後果

廣島市區在原子彈炸裂摧毀的在熱線與爆風等作用下瞬間化為廢墟,滿目焦土。關於這一狀況,NHK廣島放送局於1998年在日美科學家等的協助下,製作了重現核分裂爆炸直後放射線釋放、火球擴張、衝擊波與熱線照射等狀況的節目。檢證過程中,美國方面有曾參與曼哈頓計畫的羅伯特·克里斯蒂博士[38]及自1950年代起從事核爆模擬研究的哈羅德·布羅德博士[39]參與,並同時對被爆者進行新的口述調查。

自吉島附近向北拍攝,左上方可見相生橋。

Remove ads

「小男孩」搭載了50公斤的鈾235。核分裂爆發的能量為500,000億焦耳,相當於15,000公噸TNT當量。能量以衝擊波、熱線、放射線等方式爆發出來,分別占50%、35%、15%的比例。 這次爆炸的威力,相當將8倍於東京空襲中炸彈(2,000公噸)的總能量,在相當於東京市10%大小的地方爆發出來。爆炸的瞬間,中心氣壓達到了數十萬個大氣壓,引發了極為強烈的衝擊波和氣浪。爆炸中心的風速大約是440公尺/秒,相當於12級颱風的風速的10倍,超音速的風和衝擊波一起向外擴散,將一般的建築破壞殆盡。爆心的風壓達到了350萬帕斯卡,相當於在1平方公尺的地方加壓350公噸的重物,就算在半徑1,000公尺以內,風壓也達到了100萬帕斯卡。此範圍以內除鋼筋混凝土結構的建築外,全部遭到毀滅。2,000公尺以內的風壓是300,000帕斯卡,此範圍以內的木質房屋全部被毀滅。

熱線的總能量大約是22兆焦耳,即5.3兆卡路里,熱線其實就是紅外線,在爆炸後的3秒內大量放出,熱線的能量與距離的平方成反比。爆炸中心地每平方公分大約是100卡路里,500公尺範圍內為56卡路里,1,000公尺內是23卡路里,也就是說地面受到的能量相當於受普通太陽照射的1,000倍。爆炸中心的溫度,達到了3,000℃—4,000℃之高。爆心附近的房屋瓦片等紛紛「起泡」,木質房屋達到著火點自燃,包括廣島城在內的各類建築無一倖免。爆炸發射出了大量的α射線、β射線、γ射線和中子,據推算地表每1平方公分有高速中子12,000億個、慢中子(熱中子)90,000億個。

Remove ads

核分裂反應會產生大量的α射線、β射線、γ射線以及中子輻射,其中穿透力較強的伽瑪射線與中子射線到達了地表。地表的物質因中子射線照射而被放射化,並生成具有感生放射性的物質。根據推算,抵達爆心地地表的放射線劑量為每平方公分高速中子約1兆2千億個,熱中子約9兆個。廣島電機大學(1999年)的葉佐井博巳教授推測,即便當時身處爆心地的人們沒有直接遭受爆風、熱線或閃光的影響,也幾乎全員會因放射線暴露而死亡[40]。

隨著原子彈爆炸的閃光[41],巨大的蘑菇雲升起[42]。這是因爆炸產生的高溫引發強烈的上升氣流,將地表粉塵捲入高空後擴散,形成典型的蘑菇狀外形。過去一般認為蘑菇雲的高度約為8,000公尺,但根據美軍機拍攝的照片重新測定,實際高度高達約16,000公尺,是先前估算的兩倍[43]。

由於此次為低高度爆炸,蘑菇雲直接接觸地面,並夾帶大量具有強烈感生放射性的物質回落至爆心地區。上升熱氣在高空冷卻後凝結成雨,因含有大量粉塵與煙霧,雨滴呈現出粘稠的漆黑色,並被稱為「黑雨」。這些含有放射性落下灰的黑雨使直接淋雨的人們遭受被曝,並導致土壤、建築物及河川等廣泛遭受放射性物質汙染。當時,廣島市上空吹著東南風,使蘑菇雲逐漸往北北西方向移動並最終崩解,飄向日本海方向。市區西北部呈南北19公里×東西11公里橢圓狀的區域內,黑雨持續強降超過1小時。直接被雨淋濕或觸碰到被雨淋濕物品的人員均遭受輻射暴露。戰後調查研究還證實,除黑雨外,大量放射性黑色灰塵在6日下午3時前後持續降落至郊區,造成更大範圍的放射性汙染。

關於黑雨降落區域,受害者、廣島縣及廣島市認為其範圍超出現今的廣島市轄區,並持續向日本政府提出擴大認定的訴求,甚至提起訴訟。厚生勞動省亦已著手重新檢討相關範圍[44]。此外,因放射性核分裂產物及核爆炸時產生的中子誘導放射物質所釋放出的輻射而遭受暴露者,統稱為「二次被曝者」。前述因廣島郊外降落的黑雨而受到放射線傷害的人群,即屬於二次被曝者。

原爆投下後,為了救援被害者而自市外進入廣島市,並因暴露於具有感生放射性物質的輻射而受曝的人,稱為「入市被曝者」。根據規定,凡在原爆投下後兩週內進入爆心地點約2公里範圍內的人皆屬此列。據推算,當日進入爆心地並停留數小時的人,約受到0.2西弗(Sv)輻射劑量;翌日進入者則約0.1西弗。另有許多避難至市外的被曝者,其受污染的衣物或頭髮在疏散途中接觸他人,造成後者被曝。當時對放射性物質及放射線性質與危險性的認知極為有限,僅少數物理學家、部分軍事人員及醫療相關人士掌握相關知識,亦導致輻射暴露的進一步擴散。

Remove ads

小男孩原子彈於島醫院西南側上空約600公尺處爆炸[註 3]。根據廣島大學原爆放射線醫學研究所的星正治博士分析,核爆後的百萬分之一秒內,降落在廣島的中子約有90%被釋放[46][47]。星博士計算指出,若在爆心地130公尺範圍內且無任何遮蔽物,受到的輻射劑量可達29.8戈雷,即使身處木造住宅內,劑量仍約有8戈雷[48]。此外,中子與屋瓦、牆體等物質作用後還會產生伽瑪射線[49]。1986年日美合作完成的《廣島原爆放射線量再評估(DS86)》[50]指出,爆心地1公里範圍內中子與伽瑪射線合計的照射量約為4戈雷[51]。須知50戈雷的輻射量足以破壞人體細胞[49],而4戈雷的輻射劑量則會導致約半數人死亡[51]。

地面上的民眾報告稱,目擊一道「閃光」(ピカ)——一道刺眼強烈的光芒,隨即伴隨一聲「轟鳴」(ドン)——巨大的爆炸聲響[52]。城市內倖存者的經歷因地點與情況不同而各異,但共同的感受是,仿佛突然在附近爆炸了一種似常規武器(有時被誤認為鎂彈,會發出明亮白光),造成巨大破壞,將人拋向房間另一端、打碎玻璃、壓毀建築物。倖存者走出廢墟後,才逐漸意識到整個城市同時遭受毀滅性的攻擊。許多倖存者描述自己在城市廢墟中迷失方向,聽到被壓在倒塌建築下的哀號與受重度燒傷者的哭喊。爆炸引發無數小火焰,最終合併成一場快速蔓延的火風暴,導致大量民眾跳入廣島河川避難,許多人因此溺斃。[53][54] 攝影師松重美人拍攝了轟炸後廣島的唯一照片。他在後來接受訪談時回憶,爆炸剛結束時「到處都是灰塵,整個世界籠罩在灰暗的黑暗中。」他共拍攝了五張照片,但之後無法繼續拍攝:「那真是令人恐懼的景象,宛如地獄般。」[55] 倖存者的報告中,也經常提及有些當時看似毫髮無傷的倖存者,數小時或數日後卻因確診為輻射病而死亡。

爆心地500公尺範圍內,核爆閃光與衝擊波幾乎同時襲來。爆風瞬間摧毀大多數建築,木造建築全數倒塌。島醫院亦遭到完全摧毀,院內約80名職員與病患全數罹難。廣島縣產業獎勵館受到垂直方向衝擊波影響,圓頂僅剩鋼骨架,其餘外牆嚴重受損,僅部分結構尚存,未完全倒塌。此外,相生橋及元安橋的石製欄杆也被爆風掀飛。當時正通過爆心地附近的廣島電鐵路面電車在燃燒中依靠慣性繼續前行,車內仍有遺體。其中,距爆心地約700公尺處出軌燒毀的被爆電車(廣島電鐵650型電車)後來修復,至2020年代仍持續服役。[56]。

屋外的人立即暴露在大量熱輻射與放射線下當場死亡,屋內的人則多被倒塌的建築壓困,最終葬身火海。當時在燃料會館工作的野村英三(47歲)因正於地下室尋找文件而得以倖免。他回憶,爆炸瞬間使燃料會館陷入一片黑暗,爬出地面後,外界依舊漆黑一片。隨後,半毀的產業獎勵館窗框中竄出火焰,中島地區亦全面燃燒。脫困的同事有8人,但後來全部失蹤,極可能因急性放射線傷害而亡。野村沿中島町北上,經相生橋逃向己斐方向,儘管歷經高熱、腹瀉及牙齦出血等急性放射線症狀,仍奇蹟生還。[57]

Remove ads

對於因爆炸、火風暴及輻射所造成的死亡人數估計,一直因戰時記錄不完整、襲擊後的混亂狀況、襲擊當天早晨城市人口數不確定,以及各種統計方法的差異而難以準確確認。1946年曼哈頓計畫的報告與1951年由美軍佔領當局主導的「日本原子彈調查聯合委員會」分別估計死亡人數約為66,000人與64,500人,受傷人數則分別為69,000人與72,000人;而1970年代日本方面重新估計,當年年底前廣島的死亡人數約達140,000人。[58]此外,關於死於襲擊的日本軍人數量也存在不同估算。1946年美國戰略轟炸調查團估計當時廣島有24,158名士兵,死傷或失蹤人數為6,789人;1970年代的重新估計則認為約有10,000名軍人死亡。[58]

根據廣島市於2019年11月27日公布的調查結果,截至1945年年底,確認有姓名記錄的犧牲者共計89,025人。《中國新聞》於翌日(11月28日)報導推測,該數字可能未包含全家遭滅絕的家庭成員,以及朝鮮人等外國籍人士,因而導致實際人數可能更高。根據輻射效應研究基金會(RERF)最新的估計,轟炸當時廣島市人口約為340,000至350,000人,至當年底死亡人數介於90,000至166,000人之間。[59]

在原子彈投下時,廣島市內曾收容十多名美軍戰俘,但全部在爆炸中喪生。這些美軍戰俘是於7月28日參與對呉軍港空襲時被擊落的數架美國陸軍航空隊B-24轟炸機(「塔羅亞號」、「孤獨女士號」及其他機體)上的乘組員。他們在被移送至設有憲兵隊司令部的廣島市後不久即遭受原爆輻射致死。

廣島市的行政機關(包括市役所、縣廳等)均位於爆心地1,500公尺以內而受創嚴重,。當時的廣島市長粟屋仙吉與中國地方總監府長官大塚惟精在爆炸中罹難,許多職員也死傷,組織能力因而癱瘓。大日本帝國陸軍、大日本帝國海軍及軍屬人員估計有超過4,500人戰死[60],連軍馬也有大量死亡[61]。

部署於廣島城周邊的第59軍受到嚴重打擊,其司令官藤井洋治(同時兼任中國軍管區司令官)於官舍內被爆炸波及身亡[62]{{Efn2|後續由位於岡山縣的第三次兵備中第230師團長中西貞喜臨時代理第59軍司令官,並於8月12日由谷壽夫中將親任該職[8][63],另北野兵藏大佐與廣島清彥少佐亦被補任為第59軍參謀(中國軍管區參謀)[64],新司令部人員則以空路抵達廣島[65])。第59軍參謀長松村秀逸(兼任中國軍管區參謀長)與多數司令部人員負傷,仍持續指揮當地救援行動[62]。留守第五師團則完全失去作戰功能。第二總軍司令官畑總軍中將雖然平安[66],但廳舍全毀,多數參謀如岡崎清三郎參謀長、真田穣一郎參謀副長、井本熊男參謀等負傷,參謀李グウ則遭致命傷亡[67][65][68]。

位於靜岡縣,隸屬於第54軍第224師團(通稱「赤穂部隊」)[22]中,步兵第340連隊在廣島市停留期間遭遇原子彈爆炸,造成大量死傷[69][70][71][72]。

距離爆心地約4公里的宇品港陸軍船舶司令部(通稱「暁部隊」)遂成為救護活動的中心[73]。雖然市內電話線路中斷,但無線電通訊尚可使用,船舶司令部即時各機關通報狀況[74]。當日8時50分,船舶司令部即發布首批命令,指示展開消火、救難及傷員護送等行動。翌日(8月7日),根據第二總軍命令,船舶司令官佐伯文郎中將被指派負責廣島警備及復舊工作[65]。 陸軍船舶練習部開始著手治療被爆者[75][76],首日便有數千人接受救護。原爆受災者多數被送往位於似島上的似島檢疫所,於該島逝世者多就地安葬[77]。除船舶練習部外,市內共設立11處救護所,後逐步增至53處,船舶練習部亦更名為野戰病院。

除陸軍船舶部隊,鄰近的門司地區鐵道司令部[65]及吳鎮守府(司令長官金沢正夫中將)也參與救援工作[66]。雖然在日本終戰時曾流傳日本軍可能停止救援活動的傳聞,但第二總軍透過廣播堅稱將持續進行救援[62]。位於爆心地500公尺內仍能保留RC構造外牆而未倒塌的廣島市立袋町小學西校舍,1樓設有來自廣島縣內外的醫療團駐地與救護所,2樓臨時設置廣島縣廳厚生部,3樓則成為由紅十字國際委員會駐日首席代表馬塞爾·朱諾協助提供的15公噸醫藥品與醫療設備的存放處。

對人體的影響

原子彈引發的大量熱線與放射線,使爆心半徑1,000公尺範圍內的人員遭受五度重度燒傷,表皮幾乎全部碳化。熱線的影響範圍擴及3,500公尺以內,此範圍內的大部分木質房屋均被引燃,並進一步造成二次燒傷。在爆炸中心1,000公尺範圍內且身處戶外的人,約有90%在7天內死亡。衝擊波本身也直接對被害者造成嚴重創傷,而被衝擊波摧毀的建築物碎片則高速飛射,進一步導致二次外傷。原子彈爆炸時釋放的大量放射線,使許多被害者出現急性輻射綜合症,症狀包括噁心、嘔吐、食慾不振、腹瀉、發熱、脫毛症、皮下出血等,也有人因此罹患白血病。許多被害者在爆炸後1個月內死亡。

二次放射能症主要出現在隨後趕赴現場救援的人員身上,因防護措施不足而遭受放射線傷害,但人數相對較少。受黑雨污染影響的人群,也出現了二次放射能症。1966年,岡崎令治夫婦發現DNA合成前體的短片段——「岡崎片段」,該發現被認為極有可能獲得諾貝爾獎。然而,岡崎令治在1975年因廣島原爆誘發的慢性粒細胞性白血病去世,享年44歲。

根據對原爆手記的分析結果,約有三分之一的被爆者懷有罪惡感(例如「只有自己倖存下來」、「無法拯救他人」、「無法回應向自己求水的人」等)(此為一橋大學石田的調查結果)。亦可參見「倖存者內疚」及「創傷後壓力症」。精神上的影響不僅限於原爆直接造成的倖存者內疚與創傷後壓力症。戰後,盟軍最高司令官總司令部(GHQ)對原爆相關報導的管制,因原爆、放射性物質與放射線相關資訊的不足,日本社會中形成了對被爆者的偏見與歧視。戰後相當長一段時間,報紙、雜誌等媒體中,被爆者有時被視為「會傳染放射能的人」,或因嚴重燒傷留下的傷痕而成為「異樣的存在」。

關於被爆者歧視的存在及其實態,長期以來僅在少數領域被提出為問題,根據2010年日本放送協會分析認為,戰後GHQ的言論管制導致新聞機關無法正確報導原爆,加上當時日本國民普遍缺乏放射性物質及放射線的知識,使錯誤的認識廣泛蔓延,從而引發了被爆者歧視[78]。 根據2008年至2009年間廣島市進行的大規模調查結果,截至2008年,仍有1%至3%的被爆者罹患由被爆導致的PTSD症狀。

反應

上午8點多,「艾諾拉·蓋」在目視確認廣島市街前,廣島縣警察所屬的甲山町防空監視哨、三次市監視哨、松永市監視哨等地通報給大日本帝國海軍的吳鎮守府,有三架敵方大型飛機(或為B-29轟炸機)朝向廣島市方向飛來,約在8點10分發布警戒警報。陸軍中國軍管區司令部亦接獲相同通報,8點13分向廣島及山口縣兩地發布警戒警報。隨後海軍中野探照燈台、板城探照燈台與陸軍中國軍管區司令部向吳鎮守府續報,呉地區發布空襲警報。高射砲陣地進入戰鬥配置,準備對空戰鬥,開始用高度標定器觀測敵機及調整高射砲彈的信管,呉鎮守府飛渡瀨砲台的60口徑三年式15.5公分三連裝高角砲捕捉到「艾諾拉·蓋」,待命射擊命令。

位於中國軍管區司令部的作戰室指揮連絡室,從隔壁作戰室接到傳票「八・一三、廣島、山口、ケハ」,學徒動員的惠美(舊姓西田敏枝)嘗試向宇品高射砲大隊與吉島飛行場通報,荒木(舊姓板村克子)向善通寺市四國軍管區司令部通報,岡(舊姓大倉ヨシエ)利用電話交換機試圖同時通知各地陸軍司令部及媒體,卻在此刻發生原爆(中國軍管區司令部的警戒警報未能廣泛傳達)[79]<第三四三海軍航空隊的本田稔少尉,在廣島市上空駕駛紫電改戰機飛行時遭遇原爆,成為唯一目擊此情景的日本人。儘管受到原爆衝擊波影響,機身急降約500公尺,但仍倖免墜毀返航。

吳市的呉鎮守府中,參謀長橋本象造等多人目擊原爆瞬間及蘑菇雲形成的情景[80][41]。吳鎮守府隨即通知各方,廣島遭受嚴重損害[81]。

位於廣島城的中國軍管區司令部地下壕為半地下混凝土耐爆掩體,熱線傷害有限,但由於衝擊波由小窗侵入,造成大量受傷。荒木與岡先後逃出掩體,後返回地下壕,荒木接獲四國軍管區司令部電話,岡則分別向福岡縣西部軍管區司令部及福山市步兵第41聯隊司令部通報空襲第一報。

NHK廣島放送局流川演奏所內,播音員古田正信攜帶呉鎮守府發出的警報備忘錄進入第二演奏室(演播室)。古田向當時因停波而休息的原廣播所發出警報啟動信號,送信機啟動不久即遇原爆炸裂,連接演奏所與廣播所的中繼線斷裂,導致警報未能廣播。廣島放送局約40名職員因此犧牲{{註|證言眾多指出,爆炸後廣島局曾透過電台呼救至NHK大阪放送局,原廣播所設備完好,備有預備演奏所與自家發電系統,當時為技術員常駐的有人廣播所,故廣播理論上可於爆炸後即恢復。此證言由製作人白井久夫彙整於相關書籍。2013年,從技術員森川寬的日記《兔糞錄》獲悉相關真相。森川操作中波與短波廣播波段及大阪連絡線,實際回應為NHK岡山放送局(當時局間連絡電話為多播線路,東京與大阪設有類似現今主控台的站點,故岡山能回應廣島呼叫)。因此局間連絡電話仍存活,森川將大致損害情況傳達,並請求救援,由岡山轉達大阪,再由大阪利用短波廣播發送訊息。一般民眾多聽到的是中波波段。森川日記已捐贈於廣島原爆資料館。[82]

NHK廣島放送局的主要設備(包含廣播鐵塔)完好無損,原廣播所成為同盟通信社廣島支社的緊急避難處,但同盟通信社記者中村敏偶然在郊外同僚家中避難而倖免,於11點30分左右(也有說法為16時)向同盟通信社岡山支社發送第一報:「6日上午8時16分左右,敵方1至2架大型飛機飛臨廣島上空,投下特殊炸彈,廣島市遭完全摧毀,估計死亡約17萬人。」此第一報經由岡山支社送達東京總社,且當日午後亦送達大本營[註 4]。此外,廣島中央放送局於次日(7日)早晨起使用原發射所的預備演奏所,由倖存職員獨立啟動廣播,隨後網路恢復,至8月29日傍晚才能完全恢復全國廣播。8月15日的玉音放送,透過臨時線路傳送,雖然雜音嚴重幾乎難以聽清,但廣島地區仍有播放[82]。

8月6日上午8時30分左右,吳鎮守府向軍令部(大本營海軍部)報告廣島遭受空襲並已毀滅[83]。接著約10時,第2總軍向各機關發出聯絡[84]。大本營從各方面收到特殊炸彈導致廣島全滅的消息後,將情報傳達給政府首腦,於當天下午早些時候得出「廣島可能遭受原子彈投下」的結論[85]。傍晚時分,蓮沼蕃侍從武長向昭和天皇呈報「廣島市已全滅」。大本營於翌日(8月7日)15時30分發表新聞公告。

大本營發表(昭和二十年八月七日十五時三十分)

一、昨八月六日廣島市因敵B29少數機攻擊,造成相當損害

二、敵方似使用新型炸彈攻擊中,詳細情況現正調查中

8月7日,防衛本部向各警察署通報:「八月六日上午八時二十分左右,因特殊炸彈,廣島市幾乎全滅或全燒,推估死傷人數達九萬。」

8月6日,大阪中央放送局於日本時間21時新聞開頭播報B29飛入廣島市,使用燃燒彈及炸彈攻擊,目前損害正調查中,該訊息由美國聯邦通信委員會(FCC)下設的外國廣播情報局(FBIS)波特蘭接收[註 5][86]。此外,報導後半的地方新聞播出大阪下行列車於山陽本線的三原站 (日本)折返,並有經由吳市前往海田市站等資訊[87]。

8月7日付的朝日新聞大阪版的「昨日來襲圖」中標示原子彈投放機飛行路線[88][89],至於朝日新聞東京版則所示:

『朝日新聞』東京版(1945年8月7日)

廣島被燒炸 6日7時50分左右,2架B29飛入廣島市,投擲燃燒彈與炸彈,似在市區附近造成若干損害。(大阪版)

『朝日新聞』大阪版(1945年8月7日)

天氣好轉,備戰敵襲 / 西宮市、廣島遭受烈火轟炸 / 今治市、前橋市等地也遭襲 (廣島)6日7時50分左右,2架B29由四國東南端向北進入,經過{香川縣西部抵達廣島市,投擲燃燒彈及炸彈攻擊後反轉,約8時30分經同路線向土佐灣南方脫離,似在市區造成若干損害。敵方美軍選擇夜間轟炸我中小城市及重要工廠,避開自身損失,以隱密行動為主,但此次敵方白天派少數偵察機投彈,可能因我方鬆懈,需加強警戒。

8月7日大本營發表後,8月8日各報均將廣島遭受「新型炸彈」攻擊列為頭條新聞[90]。當時原子彈被稱為「新型炸彈」[91]。雖然從杜魯門總統的聲明和當地調查報告中已察覺為原子彈可能性極高[80],但官方有末部隊調查結束前,仍避免使用「原爆」一詞[92]。

8月6日深夜(東部標準時間,日本時間7日凌晨),剛結束波茨坦會議正返回國內的美國總統哈利·S·杜魯門,在大西洋奧古斯塔號巡洋艦上錄製以下聲明[93][94]:

16小時前,美國飛機向日本軍最重要的陸軍基地—廣島投下一枚炸彈。該炸彈威力超過三硝基甲苯2萬公噸。這是戰爭史上使用過的最大炸彈,即使與英國的大滿貫炸彈相比,也有2000倍的破壞力。(中略)也就是說,是原子彈。

波茨坦宣言於7月26日在波茨坦發出最後通牒,是為了拯救日本人民免於完全毀滅。日本領導人立即拒絕此最後通牒。如果他們不接受美國提出的條件,地球上從未有過的破壞風暴將會降臨。

吳鎮守府司令部、同盟通信川越分室(今川越市立博物館)也截獲了這段聲明。在廣島市從事救援活動的陸軍船舶訓練部的戰鬥詳報中,也記錄了杜魯門總統的聲明(英文)及從夏威夷群島播出的對日宣傳廣播內容[95]。大本營也掌握杜魯門的聲明[80],但在官方調查結束前決定避免使用「原子彈」一詞[92]。

美國當地時間8月6日,華盛頓特區白宮對外發表聲明[96][97][98]。從8月9日至10日早晨,關於原子彈投下的傳單(編號:AB-11)被投撒至大阪市、長崎市、福岡市、東京都。隨後,內容涉及蘇聯參戰的新版傳單(編號:AB-12)於10日投撒至熊本市、北九州市、大牟田市、八幡市等地。[99]

(AB-11) 立即撤離城市

告日本國民! ! 請認真閱讀此傳單所寫內容。 美國已發明出無人能達到的極強炸藥。這次發明的原子彈,僅此一枚即可相當於那能一次搭載2000枚炸彈的巨大B-29的威力。這可怕的事實,諸君務必深思,我們誓言此絕對為事實。 我們現已開始對日本本土使用此武器。若諸君仍有疑問,請找出當此原子彈唯一一次投下於廣島時所造成的狀態。 我們希望諸君能向陛下昭和天皇請願,停止此無意義戰爭,毋庸拖延軍事上的任何動力。 哈里·S·杜魯門總統曾向諸君宣讀榮譽的投降十三條款概要。我們勸告諸君接受條款,建造崇尚和平之新日本。諸君須立刻停止武裝抵抗,否則我們必斷然使用此炸彈及其它優良武器,迅速有力地結束戰爭。 「立即撤離城市」

(AB-12) 告日本國民! !

「立即撤離城市」 此傳單所載內容極為重要,請仔細閱讀。 日本國民諸君,現已面臨重大關頭。 軍部領導獲給予機會,依據三國共同宣言十三條寬大條款終止此無意義戰爭,然軍部忽略此機會。 因此,蘇聯對日宣戰。 同時美國發明並使用了令人恐懼的原子彈。此原子彈僅一枚即可匹敵那巨大B-29兩千架一次投下的炸彈。此恐怖事實,諸君從廣島唯一投下之時的狀況便可明了。 此無意義戰爭所拖延的一切軍事力量,將由此恐怖原子彈摧毀。美國希望諸君能向天皇陛下請願終止戰爭。美國總統曾勸告諸君迅速接受十三條寬大條款,興建崇尚和平的新日本。日本國民諸君應立即停止武裝抵抗。 否則,美國將斷然使用此原子彈及其他優良武器,迅速強制結束戰爭。 「立即撤離城市」

火勢稍微減弱的6日17時30分,吳鎮守府所屬吳海軍工廠調查小組開始進入市內調查,至7日為止解析了熱線與爆風造成的損害及準確爆心位置。同日,帝國陸軍參謀本部(大本營陸軍部)派遣調查團[100]。參謀本部第二部部長有末精三中將率團[93][註 6],與陸軍軍醫學校教官為主的陸軍省廣島災害調查班空路赴廣島。 8日下午,海軍大本營部調查團與現場調查隊以《8月6日廣島空襲被害狀況報告書》判定此攻擊為原子彈空中爆炸。

8日,中部軍管區及吳鎮守府基於俘虜及宣傳廣播消息,向各方面通報廣島投下原子彈,並流傳「(盟軍士兵間)第三枚原子彈計劃於12日投下東京」的風聲[80][102],陸軍省廣島災害調查班確認廣島紅十字醫院地下室X光底片全被感光,立即請求陸軍軍醫學校派放射線專家。陸軍軍醫學校派出放射線專家禦園生圭輔軍醫及理化學研究所玉木英彥、村地孝一、木村一治研究員測定殘留輻射量及被爆者血液檢測。結果發現土壤中含大量鍶-92與銫-137,被爆者中白血球大量減少。後解剖發現,輻射包括α線、γ線、β線、中子線。10日上午10時,於廣島陸軍補給廠召開第2總軍、陸軍船舶練習部、海軍吳鎮守府等軍方及目擊者聯合會議,結論如下:

- 8月6日廣島空襲研究會議摘要 20.8.10 吳工廠

- 時間地點:8月10日,廣島陸軍補給廠

- 結論

- (イ):彈種非通常炸藥或燃燒彈,認定為原子彈或等效威力特殊炸彈

- (ロ):爆炸地點:護國神社南方300公尺,高度550公尺

- (ハ):爆炸壓力:爆心地約6公斤/平方公分,待進一步研究

- (ニ):燒傷原因:光線影響,另有β線及X射線影響,光線持續時間非瞬間

- (ホ):火災原因:熱線引燃易燃物(稻草、帆布等)

- (ヘ):投彈方法:未必伴隨降落傘

- 對策

- (イ): 一般措施

- (一):警戒警報中遇敵機接近時應退避至戶外防空壕

- (二):若無法及時避險,採取低姿態避護,閃光後立即躲避

- (三):穿戴厚衣白色內衣,避免暴露肌膚

- (四):攜帶燒傷藥物

- (五):玻璃窗因傷人風險應拆除,傳統日式建築應改為半地下式

- (ロ):軍方措施

- (一):投彈飛機外觀特徵不明,投彈時急轉彎

- (二):基地飛機應存放於有蓋掩體或地下設施

以上結果即時上報政府 理化學研究所、京都帝國大學、大阪帝國大學、東京帝國大學、九州帝國大學等學術團體也展開調查[103]。8月10日[104],日本政府透過瑞士政府向美國提出抗議文[105][106][107]。

陸軍確認廣島紅十字會醫院地下室X光膠片全被感光,確認投下新型炸彈即為原子彈後,軍方放棄封鎖,解除新聞管制。 8月11日至12日,各報派特派員赴廣島,詳盡報道原爆事實及傷害,首次向公眾揭露核武器被用於戰略攻擊[註 7]。此通報引發新潟縣於8月11日下達新潟市「原爆疏散」命令,多數市民逃離。據稱新潟也在原子彈目標名單中。此為唯一實施原爆疏散的城市。東京亦有誤將單機偵察B-29誤認「原爆搭載機」,閃電誤認「原爆閃光」的事例。1945年12月9日同盟國軍事佔領日本,GHQ民間信息教育局製作廣播節目《真相是這樣》,其中一集討論了「對原爆投下時美國民意的反應」,明確提及「盟軍首次向廣島軍飛地投下新發明的可怕炸彈-原子彈」。

評價

戰後美國史界一直存在聲音,認為對大都市投下原子彈是對平民的暴行、應當譴責。但亦一派認為原子彈提早結束戰爭,從而拯救了更多生命。

中華人民共和國在90年代以前一直對原子彈持批判態度,如《人民日報》1961年的《在「英雄」和「瘋子」之間》[108]、1965年的《控訴美帝罪行 不許廣島事件重演 廣島舉行「原子彈受害者救濟大會」 阿報指出核訛詐嚇不倒各國人民》及二戰40周年1985年的《長崎和平行》[109]等文,1979年《兵器知識》創刊號上的《中子彈》一文也直接稱廣島長崎原爆為「罪孽」。而現今中國媒體對於原子彈的態度已有所改變,如《人民網》2015年的《日本核爆受害者之子:核爆根源是日本的戰爭加害》指出日本政府藉由核爆來強調日本是二戰受害者,淡化日本侵略者的身份,並藉此掩蓋日本犯下的戰爭罪行。[110]《中國評論通訊社》2015年的《日媒炫耀百國代表紀念核爆》指出日本被核武攻擊是實施軍國主義的惡果[111]。

蘇聯元帥華西列夫斯基認為使日本投降的是蘇軍而不是原子彈,並認為「大量殺傷日本城市居民絕不是出於任何軍事上的必要…,不如說是對蘇聯實行冷戰的第一步」[112]。2015年,俄羅斯國家杜馬主席謝爾蓋·納雷什金(俄語:Сергей Нарышкин)表示美軍使用原子彈攻擊日本時未考慮人道問題,也沒有考慮其必要性[113]。

在戰後美軍接收日本的這段期間,關於廣島與長崎的核爆的報導及出版物遭到日方及美軍嚴格的審核,其關於被爆者的醫學研究亦多數被管制及被美軍移送美國,這些嚴格的出版審核直至數年後才解禁。在美國方面,軍方亦有打壓相關言論,儘管有一些反核的聲浪及相關出版物,但皆遭到當時美國軍方的強烈駁斥,使得美國人民對於核爆事件的印象大多為「終止戰爭的必要之惡」。

紀念

1954年4月1日,位於廣島市中區中島町的廣島和平紀念公園開放。1955年8月,廣島和平紀念資料館開館。

1981年1月,原爆遺跡選定會議決定在9處地點樹立紀念牌,包括原爆圓頂、島醫院(爆炸中心)、元安橋、本通商店街、基町第二陸軍醫院遺址、 廣島紅十字醫院、袋町小學校、廣島市役所和廣島站,並計劃3年設立30處。[114]

1990年,德國柏林的格拉夫施佩街(德語:Graf-Spee-Straße)更名為廣島街(德語:Hiroshimastraße)以聲援這座受到原子彈爆炸之害的城市[115]。

2003年,菲德爾·卡斯楚訪問了廣島原子彈爆炸中心,並獻了花圈和默哀。[116]

2010年,美國駐日大使約翰·魯斯成為首名參加廣島原子彈爆炸紀念活動的美國政府代表。

2011年,美國駐日副大使詹姆斯·朱姆沃爾特先後出席廣島和長崎的紀念活動,成為首名同一年兩次參加日本原子彈爆炸紀念活動的美國政府代表。

2016年5月27日,美國總統歐巴馬在訪日期間造訪廣島,並前往廣島和平紀念公園向原爆罹難者致哀,成為廣島原爆發生71年以來,首位訪問廣島的現任美國總統[117]。

國際廢除核武器運動(ICAN)獲得2017年諾貝爾和平獎,日本出身的廣島原爆倖存者瑟羅節子(舊姓中村)代表領獎。日本被團協以及廣島市市長松井一實、長崎市市長田上富久皆出席觀禮。

註解

- 因通報內容憑記憶口述,存在傳聞不確定性。長期以來,中村敏如何向岡山支社發出第一報亦成謎(當時記者可用的一般電話線路為南線,即經過廣島市中心已被摧毀,故無法從原廣播所的一般電話連絡)。2013年存活於上流川町演奏所的技術員森川寬揭露,原爆投下後他立刻穿越火焰前往原廣播所,並成功以局間連絡線與岡山放送局通聯(該局間連絡線為專用線,戰時與軍用電話線路同路徑,稱為北線,連結鄰近縣市。戰後廣島長期使用此北線專用線)。此證實了第一報確實送達岡山支社。第一報於當日午後送至大本營,與16時說法長期矛盾,但根據森川日記,第一報及救援請求於當日早晨即由森川抵達原廣播所後發出,由岡山轉發至大阪放送局,並由大阪透過短波廣播,東京大本營於午後已能透過多路徑收到相當準確的第一報。[82]

- 報導前半通常全國轉播,廣島空襲新聞很可能全國播出,但尚未找到東京等地聽聞紀錄。

- 儘管戰後GHQ禁止原爆報道,但當時廣島現場報道含有極高資料價值。

參考文獻

參見

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads