热门问题

时间线

聊天

视角

楚國

春秋戰國時的諸侯國 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

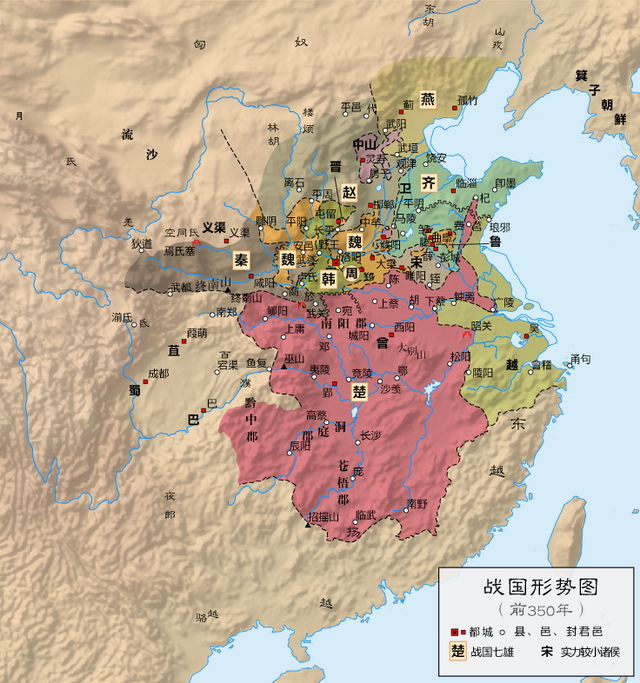

楚國,又稱荊國、荊楚,起源於商朝,並為周朝諸侯國。楚國是春秋戰國時期的強國,在春秋時被中原諸侯視為蠻夷,楚莊王是春秋五霸之一,楚國後來亦是戰國七雄之一。楚國國君羋[3]姓熊氏,最早興起於丹江流域的丹水和淅水交匯的淅川一帶[4][5]。戰國中期楚國到達全盛,極盛時期疆域西起大巴山,東到大海,北至淮汜,南達五嶺。

楚人的活動歷史可以上溯到商朝,清華簡《楚居》記載楚國始祖季連是商王盤庚的女婿。而據《竹書紀年》[6]與《詩經·商頌》[7]記載,商王武丁攻打鬼方時,曾經征討楚人。楚人先祖鬻熊為殷商諸候,西周初期,周成王封熊繹於楚蠻,居丹陽,爵位子爵。前704年,楚子熊通自立為王(史稱楚武王)。春秋早期,楚國大舉擴張,滅亡江漢流域眾多諸侯國,成為南方第一大國。前597年,楚莊王在邲之戰中擊敗中原霸主晉國,被評為「春秋五霸」之一。春秋晚期,在吳楚爭霸中楚國連連失利,前506年,吳王闔閭發兵攻楚,在柏舉之戰中大敗楚軍,一舉攻破楚國郢都,楚國在秦國幫助下得以復國。戰國中期,楚國再次崛起,楚宣王和楚威王時代(前369年~前329年),楚國進入鼎盛時期,地方五千里,帶甲百萬,車千乘,騎萬匹,粟支十年,史稱「宣威盛世」。

楚懷王後期,內惑於鄭袖,外欺於張儀,在藍田、丹淅之戰中大敗於秦國,楚國逐漸走向衰落。前278年,秦將白起攻占楚國鄢郢,楚國元氣大傷,楚頃襄王敗走而退守城陽(今河南息縣西),同年遷都於陳城(今河南淮陽)。公元前253年,楚考烈王遷都至鉅陽,公元前241年又遷至壽春。公元前223年,秦軍攻破楚都壽春,虜楚王負芻,楚國滅亡。[8][9]

Remove ads

祖源

- 顓頊(高陽)說[12]:楚國詩人屈原在其《離騷》中亦稱:「帝高陽之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。」[13]

- 祝融說:胡厚宣在《楚民族源於東方考》(北京大學《史學論叢》第一冊,1934年)認為楚之始祖為祝融。

- 華夏說:王族出自華夏,夏商周三代分封諸侯國一直奉行「夏君夷民」的做法。

- 東夷說:郭沫若《中國古代社會研究》(中國華僑出版社,2008年,ISBN 9787802224735)和胡厚宣《楚族源於東方考》認為楚為東夷部落。

- 土著說:楚人來自中原,但臣民大多為當地土著部落[註 1]。

- 西來說:認為楚之先祖高陽氏顓頊來自在中國西北境,即崑崙山一帶,還有學者認為楚人是來自西亞拜火教的米底亞人。[來源請求]

- 部落融合說:楚先民是由華夏高陽氏的一支,南下與當地土著融合的結果。

歷史

楚之先祖出自黃帝之孫,昌意之子,帝顓頊高陽氏。顓頊後第五代曾孫吳回,是帝高辛氏的火正(火官),主管天火與地火,能光融天下,帝嚳命之曰祝融[14]。其部落分布在今河南新鄭一帶,直到春秋時期鄭國都城新鄭仍被稱為祝融之墟。吳回之子陸終,生有六子,幼子曰季連,羋姓,是楚之先祖。周文王曾拜季連後裔鬻熊為師,由於這層師徒關係,鬻熊曾孫熊繹被周朝二代君主周成王封為子楚(楚國國君,爵位為子爵)[15]。

西漢史家司馬遷在《史記·楚世家》中記載西周初期楚人領袖熊繹:「當成王之時,舉文、武勤勞之後嗣,而封熊繹於楚蠻,封以子男之田,姓羋氏,居丹陽。」此一論述認為商末周初,楚先人祝融的後裔從北方遷徙至「丹陽」。「楚鬻熊居丹陽,武王徙郢」,楚國國都在楚武王時期從丹陽遷至郢,據考古學家劉玉堂、王紅星、高崇文研究,古「丹陽」位於丹水和淅水交匯之處(今河南省淅川縣丹江口水庫淹沒區),因處丹水之北,故稱為丹陽。國學大師錢穆在《國史大綱》中說:「楚之先亦顓頊後,始起在漢水流域丹、淅水入漢水處,曰丹陽」,而楚國令尹(相當於宰相)之墓子庚墓[16]和大量楚國貴族墓[17]在淅川縣倉房鎮的香嚴寺下寺附近的發現,印證了古丹陽位於河南淅川境內。楚國歷史有800多年,其中有300多年在丹江流域建都。

據《清華簡·楚居》記載,商王盤庚的女兒妣隹徵婚,楚部族的首領季連趁機追上了她,此後便居住在盤地,與妣隹生了𦀚伯、遠仲兩個兒子[18],他被尊為楚國的始祖。可見楚人與殷人存在親緣關係,這也為後來楚國人「不服周」埋下了伏筆。湖北省武漢市有商代的盤龍城遺址,這裡出土有青銅器和玉器,說明商代時荊楚地區已有初步發達的文明。

商代早期,楚人逐漸從河南新鄭一帶南遷許昌,位於商朝王畿的南部,《詩經•殷武》寫到「唯女荊楚,居國南鄉」,約前13世紀,商王武丁派大軍征伐荊蠻,將楚人向南驅逐。商朝晚期,楚人最終遷徙到河南淅川一帶(古丹陽)。鬻熊擔任部落首領後審時度勢,主動投奔周文王,鬻熊像兒子一樣侍奉文王。《尚書·牧誓》中提到的跟隨周武王的八個國家中並沒有楚國,楚國參與周人伐商的故事很可能是戰國秦漢以後古史層累形成。武王克殷後,楚人並沒有封國賜爵,直到周成王即位後,封賞曾經侍奉文王、武王有功之人的後裔,才將鬻熊的曾孫熊繹封於丹陽,賜為子爵,楚子熊繹與王孫牟、 晉侯燮 、齊丁公共同侍奉周康王。楚國初創之時十分貧弱,熊繹辟居荊山,篳路藍縷,開闢山林,不僅如此還要跋山涉水向周王進貢桃木弓、棘矢。然而楚人的忠誠並沒有引起周王的重視,《國語•晉語》記載,周成王在岐陽主持諸侯會盟,拒絕讓熊繹參與儀式,而讓其狄夷鮮卑一起守燎,並負責茅蕝縮酒,根本是僕役的工作,為日後周楚的決裂埋下了種子。

周昭王十六年,周軍渡過漢水南征荊楚,掠奪大量物資。昭王十九年,再次伐楚,這次卻遭遇失敗,周王室的核心軍事力量宗周六師全軍覆沒。周昭王在回師的途中渡過漢水時被伏擊身亡,這是楚國與西周的第一次大規模衝突。但當時的楚國辟居荊山,國貧民少,恐怕不值得昭王派大軍征討,昭王討伐的對象應當是居住在江漢地區的土著,周人把這些土著統稱荊蠻,周軍遠征目的是掠奪銅礦。到熊渠在位時期,正值周夷王之時,周室衰微,諸侯開始輕慢周天子,部分諸侯已經停止朝貢,甚至相互攻伐。楚國也打算分庭抗禮,熊渠在江漢一帶的民心和威望很高,於是派兵攻打庸、楊粵、鄂,甚至表示「我蠻夷也,不與中國之號諡」,並立長子康為句亶王,中子紅為鄂王,少子執疵為越章王。

周厲王時,南方國家鄂國反叛,被周厲王攻滅,周厲王擊敗鄂國之後,熊渠畏周伐楚,於是不再稱王。熊勇六年(前841年),宗周鎬京國人暴動,周厲王奔彘。熊勇死後,其弟熊嚴即位,熊嚴死後,長子熊霜即位,熊霜五年(前823年),周宣王派大臣方叔伐楚,大獲全勝,俘獲楚國宗廟重器楚公逆鐘。周宣王為防止楚國坐大,在江漢間封了許多周室成員或者依附於周朝的勢力,史稱「江漢諸姬」,西周的戰略就是試圖以這些親周勢力封鎖江漢通往中原的門戶用以遏制楚國的北上對西周造成威脅,而且周王還從「漢陽諸姬」抽調兵力,組建南國之師,直接聽命於周天子,以達到威懾楚國等懷有異心的諸侯國。楚若敖二年(前789年),周宣王徵調南國之師伐姜氏之戎,在千畝之戰中全軍覆沒,周朝的構築南方防線全面崩潰。楚國乘機向外擴張,江漢諸姬盡被吞併、臣服融合於楚。

Remove ads

不滿自己國大爵小的楚君熊通從傳說中找到例証,他說其先祖鬻熊是周文王的老師,有輔佐推翻殷商,建立周朝的功勞,只因早死而僅得到子爵,遂攻打姬姓諸侯隨國,目的是要周天子晉升其爵位,遭拒,熊通率兵再次征討隨國(今湖北隨州),迫使隨侯投降。熊通因此在前704年自稱為王(後諡武)[19]。被楚國消滅的小國還有古麋國(湖北鄖陽[20]、房州[21]一帶)、盧國、羅國(湖北襄陽、荊門一帶),一路向南征伐百苗等大小諸侯國,成為江漢流域的霸主。

熊通子楚文王定都於郢[22](今湖北省宜城市西南)[23],因取名於該地已被填埋的湖泊「疆浧」而得名[24],後人通稱為「鄢郢」,以區別於日後為防備吳國的再次入侵而遷徙的新國都紀郢及一系列皆稱之為「郢」的同名陪都。此後為擴充領域,楚國與中原的中原諸侯國經常發生戰事。

楚成王時,楚在令尹子文的治理下更顯強盛。前632年,晉楚城濮之戰,楚人大敗。晉師「三日館穀」,向周天子獻楚捷「駟介百乘、徒兵千,」,楚國幾十年不敢北向。《子犯和鍾》即記載此事,中有「諸楚荊不聽命於王所,子犯及晉公率西之六師博伐楚荊,孔休大功,楚荊喪厥師,滅厥渠」雲。後來的楚莊王武功彪炳,又勵精圖治,選拔孫叔敖施行文冶,使楚國經濟繁榮、文化鼎盛。前606年莊王征伐陸渾之戎(在雒邑西南),派人向周天子問九鼎之輕重[25]。

前597年,楚圍鄭,迫鄭降[26],晉派兵救鄭,兩軍於邲會戰,晉大敗[27]。此後,陳、蔡、許、鄭俱從楚。公元前594年,楚圍宋,宋告急於晉,晉不能救,宋遂與楚言和,尊楚[28]。這時中原各國除晉、齊、魯之外,盡尊楚莊王為霸主,確立了楚莊王在春秋五霸的歷史地位。史載,透過戰事,楚國先後吞併了四十五個較弱小的諸侯方國。

邲之戰後,楚莊王稱霸一時,但是晉國國勢猶不可忽視,晉、楚雙方形成南北對峙、各霸一方。前546年,宋國執政向戌倡議弭兵,奔走於晉國執政趙武和楚國令尹子木之間,使晉、楚、齊、秦、宋、魯、鄭、衛、陳、蔡、曹、許、邾、滕等十四國於宋召開弭兵大會[29]。結果由前述十國簽訂盟約,規定除齊、秦等大國外,小國須既朝晉又朝楚,霸權乃由晉、楚二強平分,尊兩國為共同霸主。史稱『向戌弭兵』。

Remove ads

前506年,楚昭王時,吳國君主闔閭派孫武、伍子胥率軍攻打楚國,於柏舉之戰中擊敗楚國,攻占其首都郢,楚國幾乎覆亡[30]。這時越國允常趁機攻打吳國,秦國也出兵幫助楚國,楚國得以保全。

根據史記楚世家記載,公元前505年,楚昭王將新的國都遷往郢都(紀郢),當時規模宏大的皇城郢都盛極一時、揚名天下。

及後楚惠王即位,繼續執行安邦定國、伺機發展的方針。對外,楚惠王四十二年(前447年),楚兼併蔡[31]。兩年後,兼併杞,楚東拓疆土至泗水之上,盡有江淮以北之地[32]。楚簡王元年(前431年),楚又兼併掉莒[33]。

進入戰國時代,主要的六大強國皆曾進行片面或全面性的政經改革,唯有楚國固步自封未曾稍加變法。前400年,自晉分家的韓、趙、魏三國屢次聯軍攻楚[34]。當時在位的楚悼王為求富國強兵,任用吳起開始變法興革,使楚國國力迅速強大起來[35]。由於楚悼王不幸早逝,吳起失去了堅強的靠山,被舊貴族殘酷殺害[36]。雖然變法時間不長,但變法的成果還是有所保留,比如之後的楚國封君的繼承不超過三代沒有自己獨立的武裝,一切財政大權聽命於中央等等。

至楚威王時代,楚國的西部領土已擴張至巴蜀之間,東滅越國,興盛一時。在經過5年的昭滑諜報與臥底工作後,楚懷王派後者率軍消滅越國殘餘勢力,占領吳、越故地[37],並設立江東郡。 《史記。甘茂傳》「王前嘗用台滑于越,而內行章義之難,越國亂,故楚南塞厲門而郡江東。計王之功,所以能如此者,越國亂而楚治也。」《楚策一.楚王問於范環》亦有記載,范環曰:「且王嘗用滑于越而納句章,昧之難,越亂,故楚南察瀨胡而野江東,計王之功所以能如此者,越亂而楚治也。」

Remove ads

楚懷王即位後,開始重用屈原等大臣,針對主要弊政進行一系列的革新,卻引來楚國貴族一致反對。日久,難以抵擋反對聲浪的楚懷王遂意興闌珊,變法終告失敗。

秦國併吞了巴、蜀之後,在秦國張儀合縱連橫的策略下,挑撥楚國和齊國的聯盟,楚懷王被騙;前312年,秦國和楚國因此接連在丹陽、藍田之戰兩場戰役中交戰,然而皆為楚軍大敗,是楚國和秦國勢力反轉的一個拐點。前299年,楚懷王晚年被秦昭襄王騙去秦國[38],客死咸陽,欲興兵奪回楚王的楚國軍隊又為秦將白起擊敗[39]。楚國國勢迅速衰弱。

楚頃襄王即位後,周赧王二十二年(前293年),秦國派大將白起攻打韓國,在伊闕獲大勝。伊闕之戰後,秦昭王寫給楚頃襄王一封國書說:「楚國背叛了秦國,秦國將率領諸侯軍攻打楚國,決一雌雄。希望您重整軍隊,以便痛快地打一場。」楚頃襄王很擔心,便打算跟秦國講和。周赧王二十三年(前292年),楚國到秦國迎接新婦,秦楚講和。

周赧王三十年(前285年),楚頃襄王與秦昭王在宛(今河南省南陽市宛城區一帶)友好相會,議和結親。

周赧王三十二年(前283年),楚頃襄王與秦昭王在楚國的別都鄢(今湖北省宜城市東南)友好相會,同年秋季,又和秦昭王在秦國的穰(今河南省鄧州市)相會。[40]

前281年楚頃襄王意圖聯合齊國和韓國聯合討伐秦國為楚懷王復仇,前280年,秦先發制人,派大將司馬錯率領軍隊從隴西郡出兵,攻取了楚國的黔中郡,楚頃襄王被迫割讓上庸(今湖北省竹山縣東南)和漢江以北的土地給秦國。次年(前279年)秦白起率軍大舉攻楚,占領鄧,並水淹鄢城,城中百姓死亡數十萬,之後勢如破竹,一舉攻陷楚國國都郢,燒毀其先王陵墓夷陵(今湖北省宜昌市夷陵區),向東進兵至竟陵(今湖北省潛江市東北)楚軍敗,楚頃襄王在兵敗後,向東北方潰逃至陳(今河南省淮陽縣),被迫遷都於此以自保。[41]

前263年,楚考烈王繼位,任用春申君為令尹,春申君派兵助趙國解邯鄲之圍,又領兵滅魯國,楚國一度復興。但前241年,春申君組織東方國家最後一次合縱,但被秦軍所敗,楚考烈王怕秦國報復,再次遷都至更東面的壽春[42]。

前238年楚考烈王死後[43],春申君門客李園發動政變殺害春申君,楚國國力更加一蹶不振。秦王政親政後,知楚將項燕擅戰,先遣李信為將,領二十萬兵馬,欲滅楚,慘敗[44]。

前223年,由秦國老將王翦所統率的秦師六十萬大敗楚軍,俘虜了楚國國君負芻[45]。到了公元前222年,王翦平定了楚國長江以南的廣大土地,楚國徹底滅亡[46]。

楚人作為六國最強的國家,對於秦國的亡國之辱極為痛恨,在秦末天下大亂時楚地開始興起「楚雖三戶,亡秦必楚」的順口溜以彰興兵雪恨之志。後來項燕之孫項羽果然滅秦。

秦二世元年(前209年)七月,赴燕京的戍卒領袖陳勝、吳廣,自稱秦始皇長子扶蘇與楚國大將軍項燕,發動大澤起義,建立張楚,恢復楚國。旋即敗亡。陳勝敗亡後,陳勝的大司馬秦嘉,立楚宗室景駒為楚假王(即代理楚王),後又稱楚王。項燕之子項梁起兵,將景駒斬殺[47]。

前208年六月,項梁立楚懷王孫熊心,仍為楚懷王。陳嬰為上柱國,項梁自號為武信君,楚國復國[48]。

楚國復國後,齊國受到秦將章邯的進攻,項梁引兵北攻亢父、救東阿,破秦軍。後不久項梁戰死。而楚將項羽、劉邦率楚軍西略地至雍丘,與秦軍戰,大破之,斬其將李由(丞相李斯之子),還攻外黃,未下。

秦二世三年(前207年),楚懷王徙都盱眙,並呂臣、項羽軍,自將之。以沛公劉邦為碭郡長,封武安侯,將碭郡兵;項羽為長安侯,號魯公;呂臣為司徒,其父呂青為令尹[49]。

秦將章邯攻趙,趙向楚求救兵。楚懷王分兵,令宋義為上將軍,項羽為次將、范增為末將,北上救趙[50]。同時令沛公劉邦為將,率楚軍西略咸陽。項羽斬殺宋義,奪其軍權,北上於鉅鹿之戰大破秦軍主力,虜秦將王離,秦將涉間不降楚,自燒殺。與此同時,楚將劉邦經過一系列戰鬥,成功攻入關中。(前207年)十月,沛公劉邦軍駐灞上,秦王子嬰素車白,系頸以組,封皇帝印璽,向劉邦投降。秦朝滅亡。

前207年十一月,項羽引兵西入關。十二月中,至戲(今陝西西安),與劉邦會霸上鴻門宴。漢王元年(前206年)正月,項羽自封為西楚霸王,分封諸侯,比如劉邦被分封為漢王。尊楚懷王為義帝[51]。四月,項羽徙義帝都郴州,途中,使九江王黥布與衡山王吳芮弒義帝於江南。

楚文化

在春秋時代,楚語和中原語言之間有明顯的區別。楚國的官名和其他諸侯國不同:楚國宰相叫令尹,司馬叫莫敖。除此之外,《左傳·宣公五年》還記載春秋時代楚語的兩個詞意:

我們之所以知道這兩個詞的意思,是因為令尹子文名字叫做鬬穀於菟,《左傳》對他名字的原意做了解釋。

《左傳·莊公二十八年》有一句話:「楚言而出」(今譯:「他們講楚語就撤退了」),證明當時的楚語和中原的語言有差異。

據《左傳 襄公十八年》載「南風不競多死聲」,楚音綿軟無力。楚國巫風盛行[52],喜歡舉行祭祀活動,由巫女主持祭祀。祭祀時要奏樂、歌唱、跳舞以娛神。王國維在《宋元戲曲史》中曾談到楚國:「至於浴蘭沐芳,華衣若芙,緩節安歌,歌舞之盛也。乘風載雲之詞,生別新知之語,荒淫之意也。是則靈之為職,或偃蹇以像神,或婆娑以樂神……」

楚人認為自己是日神遠裔,火神嫡嗣,日火皆為赤色,故而尚赤,楚地廣闊。楚王族是祝融(中國神話中的火神)的後裔於史有載,尚赤之俗源遠流長。《墨子》中有記載「楚莊王鮮冠組纓,絳衣博袍……」。「絳衣」就是大紅色的衣服。王族的信仰和喜好具有很大的影響力,如「楚王好細腰,宮中多餓死」。王族尚赤,久而久之,楚地百姓也都以赤為貴了。從現今出土的楚文物也可以佐證楚人尚赤。

楚國君主列表

楚國公族

人物

总结

视角

楚國大夫編輯

春秋時公子

春秋時公族春秋諸氏族

春秋諸臣戰國

|

考古

- 淅川下寺春秋楚墓群:有春秋墓葬25座、車馬坑5座,從這座古墓葬群中共發掘出青銅器、玉器7000多件。楚國令尹子庚便葬於此地。

- 淅川和尚嶺與徐家嶺楚墓群:是繼下寺楚墓之後在河南發現的最大的一批春秋戰國時期的楚國貴族墓群,從楚國箴尹克黃的墓內出土了大批精美的青銅器。

備註

參考文獻

參見

延伸閱讀

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads