热门问题

时间线

聊天

视角

開封猶太人

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

開封猶太人是記錄保存最完整的古代中國猶太社群之一。他們居住在河南開封。中國古代稱呼他們為藍帽回回、朮忽回回等,存在時間從宋朝一直到清末。在中國的多民族政策上,被當成是中東民族一部份,被劃分為回族或未識別的中國少數民族,但近來有些開封猶太人提議為中國猶太後裔正名。

此條目需要補充更多來源。 (2025年5月26日) |

歷史淵源

根據西方近代歷史記載,在開封明朝時期已經發現有猶太人社群及猶太會堂,而且至少自宋朝生活至19世紀晚期。有些報告認為,他們事實上自9世紀晚期就開始定居於開封,即唐朝的時候已定居。

他們在開封自稱「一賜樂業」教徒,此稱號乃由金世宗完顏褎封賜[2],亦有人認為是以色列(Israel)的音譯;除此外,至少在清代中期時還有「古教」「天教」等自稱。而周圍的中國百姓出於對其宗教了解甚少而稱其為「挑筋教」,源自宰殺牛羊時,有剔除腳筋這一生活習慣(相傳猶太人祖先雅各與天使角力時,大腿扭傷,故以此習俗紀念祖宗)。或者稱「藍帽回回」、「天竺教」等。朮忽回回一名是漢人聽到欽察突厥人稱呼猶太人後產生的,因為猶太人在阿拉伯語、波斯語中稱yahud;欽察人有把i、y音讀成j音的習慣,因此有朮忽回回一字。

猶太人到達中國的最早年代,歷來有周代及以前,漢代、唐代及宋代等學說。考慮到羅馬滅以色列時間以及公元前後就有猶太人因戰亂出走,故大致上可以推斷兩批時間點[3]。

漢代到達說的根據有:

持唐代學說者列舉了以下根據:

儘管有部分習俗和居民外貌而表明杭州、廣州、北京、寧夏、泉州、洛陽、敦煌、長安、新疆、西藏等地古代也可推論確實有猶太人小社群之存在,但是直至目前為止,比較有描述且影響最大的唯有開封猶太人社群保持。

在宋朝的待遇

據推測,開封猶太人的先祖可能來自可薩汗國,或者途經印度和緬甸北部。在被儒家文化所主導的社會中,這個民族和宗教信仰能持續存在700多年,與漢族和諧共處最後融合,不只是中國歷史上,也是幾千年都與外族保持距離的猶太文明史上一個非常獨特的現象。一些假設認為,有猶漢文化的相似性、姻親的需求、經濟因素促成這些猶太人選擇在中國落葉歸根[5]。

據記載,猶太人在中國受到不錯待遇,曾向宋朝進貢西洋布,深得皇帝歡喜,於是詔其「歸我中夏,遵守祖風,留遺汴梁」。意思是讓這個族群的猶太人,不單可以留在開封城,更可以繼續信奉他們自己的信仰。這份尊重,對這群於當時處於流浪狀態的猶太人而言非常重要。因此,他們決定在開封落地生根,亦接受十七個漢人姓氏,分別是李、俺、艾、高、穆、趙、金、周、張、石、黃、李、聶、金、張、左、白。在這個高度民族融合的國家裡,開封猶太人沒有遭到任何歧視,很自然地開始參加中國的科舉考試,有很多人成了官員。例如因「奏聞有功,欽賜趙姓」的俺誠醫士,《尊崇道經寺記》碑的撰文人,後來歷任廣東參政的揚州進士左唐。[6]清康熙年間福建漳南道按察司僉司趙映乘也是猶太人。

Remove ads

明朝西方教士發現

猶太社會與漢族社會沒有太大衝突,而不是像在其他國家般自成一國特立獨行,因為情況與西方大大不同,故在中國的存在很平靜,一直不為外界與本地人所知,紀錄不會特別指出,一直到16世紀初利瑪竇偶然遇到了一個開封猶太人。自此開始了歐洲人(主要是傳教士)對在中國的猶太人的好奇,並成為主要文獻。

明代以後利瑪竇來華時就提到,於1605年接待了一個聲稱相信上帝是唯一主宰的年輕的中國猶太人艾田。記錄上說當他看到一個基督教圖片上的瑪利亞和幼年耶穌時,他認為那是利百加(Rebecca)和以掃(Esau)或者雅各(Jacob)。艾田對教士表示,他來自開封,並稱那裡有許多猶太人居住。利瑪竇出於找尋更古老版本《聖經》的目的,委派了一個中國耶穌會士探訪了開封,發現了確實有猶太人在中國;爾後陸續有其他耶穌會士也探訪了開封進一步視察。隨後又發現那裡的猶太社群甚至還有一個猶太會堂——禮拜寺(後幾次毀於洪水),擁有大量文字材料和希伯來經書。其中經書後來多半被西方傳教士購走,故雖然記載有購買的紀錄,唯此後文物流散不知所蹤。而且漸漸的融合中,也發現堅持中東教義的人已不多,一個20世紀早期的天主教研究者指出,利瑪竇的手稿顯示:16世紀晚期至17世紀早期,開封只有十到十二戶可以明確辨認出的猶太家庭,據說他們在那裡居住了5、6百年時間。但手稿上也說有大量猶太人血統者,數量在約兩千以上,有些還居住在杭州(杭州亦曾是南宋的首都)。[7]

Remove ads

滿清時期的逐漸融合

除了其歷史悠久,開封猶太人還有其它顯著特徵:他們雖然跟中國以外的猶太後裔沒有任何聯繫是孤立地存在,仍然將猶太的傳統保留了數百年。不管怎樣,他們雖然沒有遭到中國人的歧視和迫害,且是逐漸被同化了,但到了17世紀,這種同化加劇了。結果導致了猶太人信仰和禮儀習俗、社會和語言傳統上的改變,同樣變化的還有他們開始了與其他民族例如漢族、回族和滿族的大範圍的通婚。

1642年(崇禎十五年),猶太會堂被李自成所攻取,開封因人為的黃河決口所沖毀。「汴沒而寺因以廢,寺廢而經亦蕩於洪波巨流之中。教眾獲北渡者僅二百餘家,流離河朔。」 其後雖然倖存的猶太人陸續返回,並重建了會堂,重修了經書,但是社區顯然已經元氣大傷。

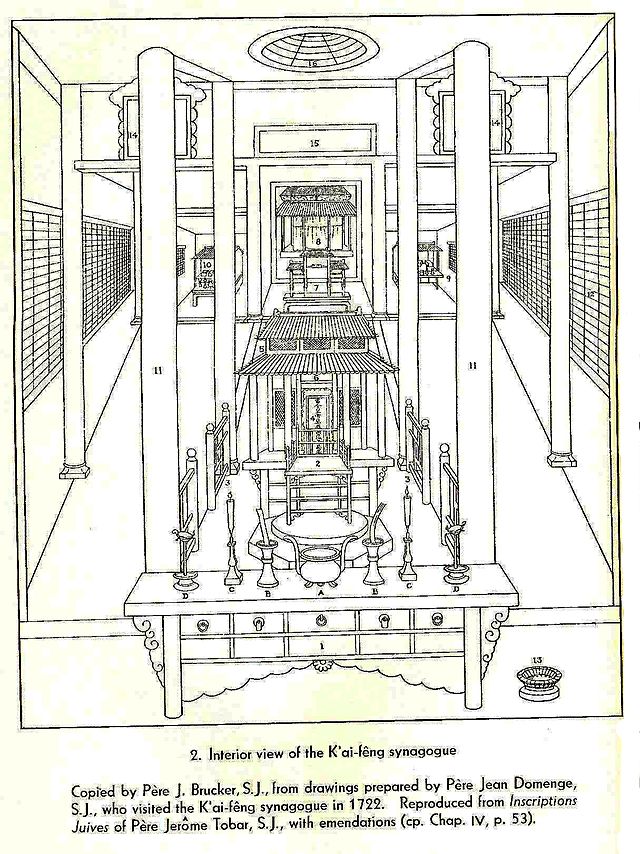

當時只有開封才有一座會堂。根據法國天主教傳教士駱保祿(Jean Paul Gozani)神父在1704年(康熙四十三年)左右的實地探訪,當時開封猶太會堂更偏向於古時聖殿的布置,寺中遍懸中文或希伯來文的牌匾。會堂整體坐東朝西,因而當時人祈禱誦經也轉身向西(即耶路撒冷的方向)。會堂分為三個部分:中部設有香案、梅瑟寶座、萬歲牌(寫著皇帝的名號,祈求長生的牌位,因底部書「萬歲萬萬歲」故云此名)及經龕,因而中部就是行禮的地方;而剩下兩部分則是專門供人祈禱及誦經所用。[8]

寺內有「天堂」(至聖所),只有掌教方可進入。殿中橫列案桌,上面放著十三座經龕,方形布置。以綢緞帷幕遮罩,裡面供奉著《梅瑟五經》;其中十二座龕象徵著以色列十二支派,中間一座象徵梅瑟。十三部經書為捲軸,寫在裱了好幾層的紙上,除了最尊敬的一部系最古老的一部外都沒有正音標點,首尾相連而寫,分卷處有一行空白。最古老的一部高約二尺,字跡模糊,字母上有正音標點,而字母下則無。其餘十二部皆為猶太人後面自己修訂,字跡明晰。天堂旁還有一些箱子,裡面裝著多本教律和其他經書;這些經書都是希伯來文,均有正音標點,大多陳舊破碎,但是箱子本身卻金碧輝煌。天堂正中懸掛一個希伯來文金字匾。譯文:「上主你們的天主是萬神之神,萬主之主,偉大、有力、可畏的天主。」(申10:17)天堂的後側,還掛著兩大漆板,是金字排成的教律。

禮拜寺正中高踞著華麗寶座,上面覆蓋繡褥,象徵著梅瑟寶座,每到禮拜六和瞻禮日,都會將經典放到上面誦讀。誦讀時,讀者用薄紗蒙面,旁邊有一提誦人,再往後數步有一滿喇(moula),為了矯正提誦人可能的錯誤。念誦時不穿祭服,不穿鞋,頭頂藍帽。於帳幕瞻禮日時,教民恭迎經書,繞行一周;而拿著經書的人則披一塊紅色絹布,遮住右肩露出左肩(類似托加)。座後放著萬歲牌。萬歲牌上懸掛著一個希伯來文金字匾,譯文:「以色列!你要聽:上主我們的天主,是唯一的上主。祂的名是有福的!祂的榮光世世無盡!」(申6:4,後兩句話是猶太教常用禱文。)寺中沒有圖像或偶像。[8]

禮拜寺外有另一座房間,是用來敬禮聖人及偉人的地方。屋內擺滿香爐,其中最大一座香爐是為了敬禮亞巴郎,其次是依撒格、雅各伯、若蘇厄、厄斯德拉等人。另外,族中以前當過達官顯貴者,會有一個上面寫著品秩及姓名的標牌,放到對應的香爐上。除此之外,室內沒有牌位或者畫像。

禮拜寺外有一座牌坊,上面有康熙御筆「敬天」二字。[8]

此時,開封的猶太人如同漢人一樣,到文廟祭孔、祭祖;不過祭祖時不用豬肉,而是用其他食物以及焚香跪拜來祭祀。對猶太人自己的神,他們稱之為「天」「上天」「上帝」「造萬物者」「造物主宰」等;稱耶和華為「華篤一」(Hotoi)。當天主教傳教士給他們看《聖經》後面附錄的希伯來文篇名時,他們可以認出。用所藏經書對比《創世紀》從亞當到諾厄一段後,發現情節基本相同。他們稱梅瑟五經篇名分別為:勃唻齊脫、完來率麻刷、懷克啦、懷大皮㖇、哀來哈特排啉,共五十三卷;其中《創世紀》12卷、《出谷記》11卷,其餘三篇各10卷。其他古經有:《若蘇厄書》,殘缺不全的《民長紀》、《撒慕爾紀》,中間缺損的《列王紀》後兩卷,殘存的《聖詠集》、,全本的《依撒意亞》和《耶肋米亞》,殘存第一章數節的《達尼爾》,殘缺不全的《約納》、《米該亞》、《哈巴谷》、《匝加利亞》,零落不全的《厄斯德拉》和《艾斯德爾傳》,《瑪加伯上》、《瑪加伯下》等。此外還有若干所謂禮拜經,尺寸如中國書本,有五十卷或五十二卷,均為從經書中摘錄的。他們還印了一本中文小書,基本是教理,用於呈獻官府、避免教難用。

此時的猶太人仍然保留著古經上記載的幾種禮儀,如割禮、巴斯卦羔羊晚餐、安息日以及其他瞻禮日。同時,在一年之中有一天,要聚集在禮拜寺,痛哭流涕。他們對艾斯德爾極為敬重,稱之為祖母,對摩爾德開也極為敬重,將此二人視為以色列的救主。他們自稱於漢代進入中國,當時只剩下城內趙、金、石、高、張、李、艾七姓。七姓中自相聯姻,不與回族通婚。語言方面,大體仍然能使用希伯來文。在經書解釋方面,還有歷代司教首(拉比)傳下來的聖祝,也一同供奉為禮儀及法典。每當帳幕瞻禮日,要製作一批新的竹筆和墨,用以書寫經文,但用中國產的紙。書寫時不染礬水,從而可以正反兩面寫。[8]

Remove ads

1841年(道光二十一年),當黃河再次決口時,會堂被拆毀護城,爾後再也未能修復。

19世紀中期之後,隨著最後一任猶太教祭司的卸任,開封猶太人逐漸淡漠了猶太教信仰,幾乎在同時,一些基督教宗教團體和猶太教宗教團體也開始致力於援助中國猶太人的事業,主要來自西方國家。但中國猶太人在1850年代的太平天國之亂中,飽受磨難,並且被驅散,結果猶太宗教生活和猶太人的自身身份認同就快要終結了。

近代的情況

1852年,對此,美國的猶太人曾組織了一個中國猶太人救援委員會,旨在幫助開封猶太人重拾猶太教信仰,但由於委員會成立不久後,美國爆發內戰,救援委員會的活動因此被迫完全停止,之後也不了了之,據美國的1912年的百科全書記載,太平天國之亂過後,他們雖一度又回到了開封,同時數量上繼續減少且處境艱難,隨著開封猶太社團的最後一個拉比的去世,教眾中不再有人認識希伯來語了。

1899年12月,上海徐家匯的羅馬天主教耶穌會在開封收購到一批猶太人後裔賣出的希伯來文經卷,這些經卷引起了耶穌會援助開封猶太人的興趣。1900年5月,中國猶太人援助會在上海成立。1901年,開封猶太人李金誠攜子來到上海向中國猶太人援助會介紹了開封猶太后裔社區的情況;1902年3月10日,李金城又帶領七名開封猶太人來到上海,中國猶太人援助會幫助他們在上海的猶太人組織中謀到職位,並希望幫助他們恢復猶太教信仰;1903年,中國猶太人援助會正式開始討論派遣傳教團到開封的事宜,但傳教團始終沒有成行,直到1914年開封猶太社區將猶太會堂的地契出售給加拿大聖公會,中國猶太人援助會看到恢復開封猶太人信仰的希望不復存在,遂停止活動。

中國古代對開封猶太人及其宗教的稱呼

猶太人:「朮忽」、「竹忽」、「主吾」、「主鶻」、「朱乎得」、「祝虎」、「珠赫」等。

猶太教:「一賜樂業教」、「天竺教」、「挑筋教」、「古教」、「舊教」、「教經教」、「七姓回子」、「青回回」、「藍帽回回」、「回回古教」。

開封猶太人遺蹟

以色列大流散博物館

- 《重建清真寺記碑》明弘治二年

《重建清真寺記》之文曰:「夫一賜樂業立教祖師阿無羅漢,乃盤古阿耽十九代孫也。自開闢天地,祖師相傳授受,不塑於形像,不詔於神鬼,不信於邪術......教道相傳,授受有自來矣。出自天竺,奉命而來。有李、俺、艾、高、穆、趙、金、周、張、石、黃、李、聶、金、張、左、白七十姓等,進貢西洋布於宋,帝曰:歸我中夏,遵守祖風,留遺汴梁。」其中七十姓或疑為十七姓之訛,而且只能理解為「家庭」或「家族」。因為所列十七姓中,金,李,張都有重複。[9]

- 《尊崇道經寺記碑》明正德七年

《尊崇道經寺記》之文曰:「賜進士出身朝列大夫四川布政司右參議江都左唐撰文......至於一賜樂業教,始祖阿耽......刻石於寺,垂示永久,成知所自,俾我後人其慎念之哉。」[10]

- 《祠堂述古碑記》清康熙十八年

- 南教經胡同

- 北教經胡同

開封猶太人研究史

以前除了利瑪竇等西方教士會注意到這個族群之外,一直到20世紀早期中國人幾乎不知道猶太人在中國的存在,雖然他們存在了700多年。

1850年,香港主教施美夫(George Smith)派遣兩名華人基督教徒到開封訪問了開封府猶太人,找到一些手稿和抄本。上海倫敦會傳教士偉烈亞力根據這些材料在1863年寫出《中國的猶太人》一文[11]。偉烈亞力說,十九世紀中葉,開封的猶太人被稱為「挑筋子」。

20世紀早期居住在上海的歐洲猶太人據說也曾試圖研究開封猶太人,但所獲甚微,因為這個所謂猶太族群經過近千年漢化過程,其語言,外貌特徵,習俗已於漢族並無二異,完全無法考據。不過伴隨著這個時期中國知識分子對西方文化的興趣的不斷增加,猶太人和猶太教的存在,才開始被中國學者意識到。到1949年中華人民共和國建立時這個主題已經逐漸發展成了一個單獨的研究領域。可是從前,中國大陸對猶太和猶太教的研究一直處於停滯狀態,直到1980年代政治經濟改革才開始。

1992年中華人民共和國與以色列建立外交關係促進了這個領域的研究。通過對納粹時代上海25000名猶太難民的經歷的重新評估使中國猶太人的研究得到了全世界的注意。

2002年3月,位於開封的河南大學成立「河南大學猶太研究所」,以近距離研究開封猶太人,並藉以促進猶太歷史、文化研究在中國的發展。

近幾年,對開封猶太人的歷史和文化的研究不僅局限在中國,其他國家也是一樣。可以預期將來對其它相關題目學術興趣勢必會不斷增加。曾有文章提到,雖然準確性有待考證,開封猶太人在相貌上可以分辨岀跟其他非猶太鄰居的不同。

于朋完全不贊成被多數中國學者認同的開封猶太人宋代來華的觀點。[12]陳長琦和魏千志根據《宋史》中「咸平元年春正月……辛巳,僧『你尾尼』等自西天來朝,稱七年始達。」的記載認定開封猶太人定居中國的時間為公元998年。[13][14]這段記載與開封猶太人自「西天」來華進貢西洋布的說法有一定相似性。陳長琦甚至認為僧「你尾尼」不是佛教僧侶而是一位猶太教拉比。[13]張倩紅和劉百陸支持了上述說法,確定了猶太人定居開封的時間是公元998年2月20日。[15]然而,于朋發現志磐在《佛祖統紀》中記載了「宋真宗咸平元年…中天竺沙門「你尾抳」等來朝,進佛舍利、梵經菩提樹葉、菩提子數珠。」[16]顯然,「你尾尼」(沙門「你尾抳」)帶來的不是西洋布,他更不是一位猶太教拉比。

于朋認為猶太人是在元代隨回回人自波斯來華的,因為中國的史料直到元代才有對猶太人存在的記錄。他根據1679碑文(《祠堂述古碑記》)中文字「創地者,吾俺都剌錦衣公始也。復址者,吾參將承基又始也」,指出開封猶太人的「清真寺」始建於1421年,1489(《重建清真寺記》)碑文中的宋代的俺都剌和明代的俺誠(趙誠)是同一個人。另根據《守汴日誌》(Diary of the Defence of Pien)中一段對於開封李氏家族的記述,於朋判斷猶太人定居開封最早的可靠時間為明代洪武初年(1368–98)。他認為明初對色目人的歧視和強制同化政策加速了猶太人的同化進程。[12]

今日開封猶太人

此表格可能包含原創研究。 |

開封猶太人均依照其本姓改取漢姓,共分七姓八家,分別為艾姓、趙姓、張姓、石姓、金姓、高姓和兩家李姓,在經歷了近700年的歷史後,張姓和一家李姓湮沒,至今在開封附近共有六姓猶太人後裔居住生活。1987年初的統計數字顯示,開封市共居住有猶太人後裔六十六戶,159人。其中石姓三十一戶,64人;李姓十二戶,42人;趙姓兩戶,11人;艾姓十七戶,32人;金姓兩戶,7人;高姓兩戶,3人。在開封猶太人的七姓八家中,張姓和李姓只與回族通婚,據家譜記載,僅有猶太人嫁閨女給回族人家,而沒有回族嫁閨女給猶太人家,這也許是這兩姓湮沒的原因,而其他六家則與漢族通婚,而在現存的六家猶太人後裔中,沒有與回族通婚的記錄。

經過長期的通婚,今日開封猶太人已經基本上被完全同化,體貌特徵上已經與漢族等中國主要民族沒有太大區別,其中只有少數人認同猶太身份,大多數人早已漠不關心。[17]

在文化上,開封猶太人後裔漢化徹底,放棄了猶太教的信仰,食物方面的禁忌已無人遵守,食用牛羊肉時「挑筋」的習俗很少有人遵守,各姓猶太人後裔均食用豬肉;在猶太人社群中非常重要的割禮在開封猶太人中早已不復存在並無人知曉;現在的開封猶太人後裔均不了解猶太教教義,大部分人不能分辨摩西、大衛和耶穌,所有開封猶太人均不過猶太傳統節日,卻都過華人四大節日,其他包括送神日、接神日、中元節、清明掃墓祭祖等風俗均與漢族無異;有記錄顯示,開封猶太人中有佛教和其他宗教的信徒,1866年還有一名猶太人後裔皈依佛門,法名「本道」。據學者走訪調查,石姓開封猶太人是保存猶太人文化習俗最多的一支,石家在飲食上仍然遵守挑筋的規則,在每年春節石家人均依照猶太逾越節的禮制,用毛筆沾雞血塗抹門楣,並用白水煮羊肉祀祖;石家要求子孫遵奉十誡中的一些戒律和朱子家訓,但與其他猶太人後裔一樣,石家人對猶太教的基本知識一無所知。

據統計,21世紀初開封有自稱猶太人後裔六十六戶,約二百人。在1950年代前後,這些家庭大多認同自己為漢族,少數家庭在進行戶口登記時欲將民族改為猶太人或猶太族。他們的民族認同並不被官方承認。按中國官方的立場,開封猶太人在中國並不享受少數民族在升學等方面的諸多優惠,因為他們是已經完全漢化了近千年的外來族裔,既不知猶太教,也不知希伯來語,更不知猶太文化與歷史,如同千年前的匈奴、鮮卑等胡人般早被視為一體,並不能算少數民族,而按以色列官方立場,《回歸法》表示猶太人的身分以母系血統為準,因而承猶太父系的開封猶太人並不算是猶太人,因此開封猶太人被視為已消亡的猶太社群。[18]

注釋

參考文獻

其他條目

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads