热门问题

时间线

聊天

视角

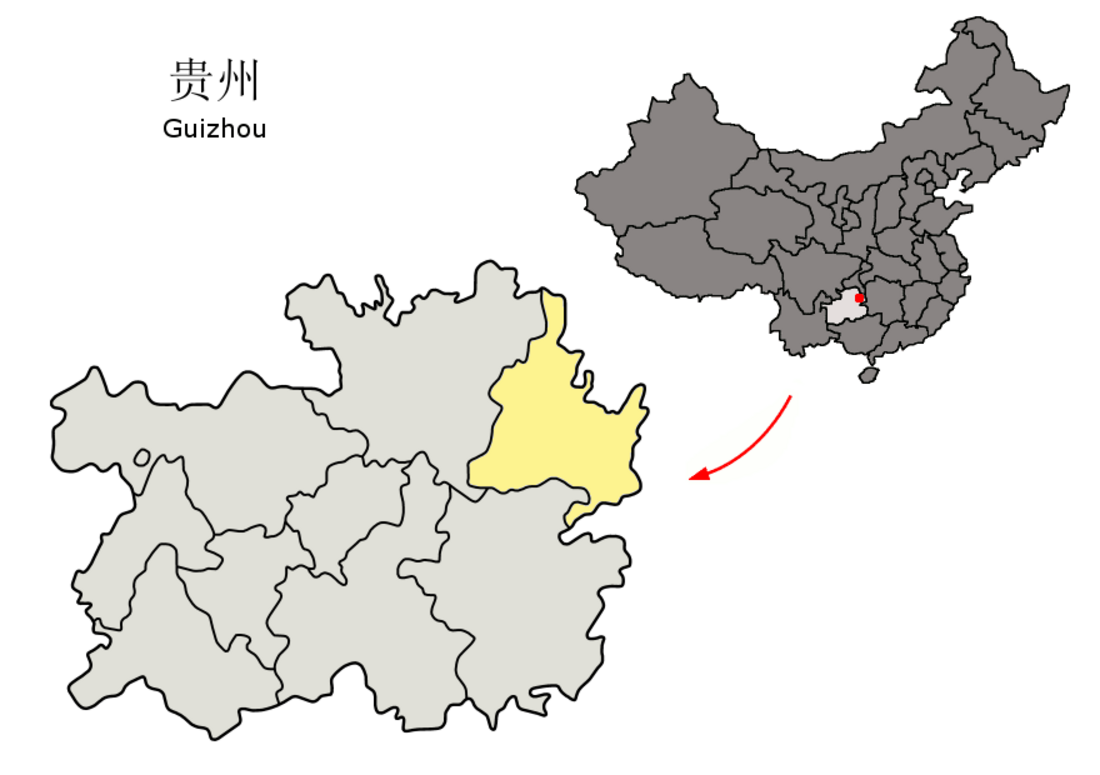

銅仁市

中國貴州省的地級市 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

銅仁市是中華人民共和國貴州省下轄的地級市,位於貴州省東北部。市境南鄰黔東南州,西接遵義市,北與重慶市毗鄰,東與湖南省湘西州、懷化市相接。地處黔、湘、渝三省市交界之武陵山區,西南部為佛頂山。烏江為主要河流,其支流石阡河、印江河、洪渡河、㵲陽河等流經境內,均屬長江水系。全市總面積18,014平方公里,人口312.24萬,聚居著土家、漢、苗、侗、仡佬等29個民族,其中土家族人口比例近四成,少數民族占總人口的70.45%,市人民政府駐碧江區。銅仁是西南地區連接中部和東部的橋頭堡,素有「黔東門戶」之稱。佛教名山梵淨山位於境內,在2018年7月2日舉行的世界遺產大會上獲列入世界自然遺產名錄[1]。

Remove ads

名稱由來

銅仁原名「銅人」,相傳元朝時有漁人在銅岩處潛入江底,得銅人三尊。《大明一統名勝志·貴州名勝志》卷四銅仁府:「元置銅人大小江等處蠻夷軍民長官司。蓋境西南有大江,西北有小江,當其合流之處,崖高數十仞,挺然立於中流,相傳有漁者沒其底,見三足如鼎,得銅範儒、道、釋三像,故以銅人名崖。及置長官司,始易『人』為『仁』。」 張澍《續黔書》卷三:「元始置銅人大小江等處,其曰銅仁者,則明洪武初改之之誤也。」

歷史

唐垂拱二年(686年)於今市區西南置萬安縣,隸錦州。天寶二年(743年)改萬安縣為常豐縣,五代年間廢。元代設置銅人大小江蠻夷軍民長官司。隸屬思南宣慰司。明永樂十一年(1413年)撤思州、思南宣慰司,於今境地設銅仁(治今碧江區)、思南(治今思南縣)、石阡(治今石阡縣)、烏羅(治今松桃縣烏羅鎮)4府,均隸屬於由此而設置的貴州布政使司;並置銅仁長官司,銅仁府與長官司同城。正統三年(1438年)廢烏羅府,其大部併入銅仁府。萬曆二十六年(1598年)廢銅仁長官司置銅仁縣。清光緒六年(1880年)徙銅仁縣治於大江口(今江口縣)。

民國元年(1912年)撤銅仁縣併入銅仁府;次年廢府、廳,恢復銅仁縣並改名江口縣,各縣屬黔東道。1914年黔東道改為鎮遠道。1923年廢道制。民國二十四年(1935年),銅仁縣屬貴州省第五行政督察區,為專員公署駐地;次年改為第六行政督察區。

中華人民共和國成立後,1950年設銅仁專區,專員公署駐銅仁縣。1956年9月,撤銷松桃縣,設立松桃苗族自治縣。1958年12月,江口、玉屏二縣併入銅仁縣,1961年8月復置。1966年12月設立萬山特區。1970年銅仁專區改稱銅仁地區。1983年9月,撤銷玉屏縣,設立玉屏侗族自治縣。1986年10月,撤銷沿河縣,設立沿河土家族自治縣;同年12月,撤銷印江縣,設立印江土家族苗族自治縣。1987年8月,國務院批准撤銷銅仁縣,設立銅仁市(縣級),原行政區域不變。

2011年10月,撤銷銅仁地區、縣級銅仁市、萬山特區,設立地級銅仁市;原縣級銅仁市(不含茶店鎮、魚塘鄉、大坪鄉)改設碧江區;原萬山特區和原縣級銅仁市的茶店鎮、魚塘鄉、大坪鄉設萬山區[2]。

Remove ads

地理

銅仁地處武陵山區腹地,東鄰湘楚,北接重慶,是連接中原地區與西南邊陲的紐帶,跨黔北山地和黔東低山丘陵地,武陵山綿亙中部,一般海拔800米以下,全市最高海拔2572米,最低海拔205米,總面積18003平方千米,

銅仁市處於雲貴高原向湘西丘陵過度的斜坡地帶,西北高,東南低。平均海拔在500-1000米之間,武陵山主峰在境內,山脈以東是丘陵地帶,河流切割較淺,地面平緩起伏,河流沿岸多試山間壩子,一般海拔在300-800之間;山脈以西是岩溶山原地貌,一般海拔在600-1000米之間,相對高差達600-800米。

但在遠離河谷的山原面上岩溶、丘陵、窪地較多,地面起伏不太大,全境以山地為主,占全區總面積的67.8%,其次是丘陵占28.3%,壩子及其它地貌面積僅占3.9%。

銅仁市屬中亞熱帶季風氣候區,氣候受季風影響明顯;其基本氣候特徵是:春溫多變,綿雨較多;夏季炎熱,日照充足;秋溫速降,多陰多雨;冬少嚴寒,無霜期長;年平均氣溫在18攝氏度左右,最冷月為一月,平均氣溫在2~6攝氏度,最熱月為7月,平均氣溫在24~28攝氏度;境內在相同高度比較下,西部氣溫高於東部;境內降雨充沛,年平均降雨在1100~1400毫米,集中於4~8月,占全年降雨量的60%~65%,全年日照數為1250小時。

銅仁地處雲貴高原向湘西丘陵、四川盆地過渡的斜坡地帶,雨量充沛,年平均氣溫為13℃-17.5℃。由於海拔較低的緣故,銅仁為貴州省的高溫中心,夏天最高氣溫可達42.5℃,比省內其他城市高出許多,也明顯高於號稱中國四大火爐的南京、武漢、南昌等地。

市降水充沛,河流密布,是全省水文條件較好的地區。境內以梵淨山至佛頂山山脈為分水嶺,分為兩大水系,東為沅水系,主要河流有錦江、松桃河、車壩河等;西為烏江水系,主要河流有六池河、石阡河、印江河、馬蹄河、壩坨河和洪度河等。全市河流總長達10千米以上,流域面積大於20平方千米的河流 。

有221條,其中屬沅江水系的達103條,屬烏江水系的達118條;境內由於受地形地貌的影響,其基本降雨內型為地形雨,東部為降水高值區,常年降水在1300毫米以上;西部為降水低值區,常年降水在1200毫米以下;年平均值常相差180毫米左右。

Remove ads

自然資源

銅仁市處於武陵山脈西段,由於地質地貌複雜,地勢起伏較大,地下與地面物質均呈紛繁多樣的特點。銅仁地區成礦地質條件良好,礦藏豐富,已發現與不同程度探明儲量的礦產有59種,其中金屬礦有汞、錳、金、銀、鎢、錫、鐵、鋅、釩、鉛、鉑、鎂、鎳、鈮鉭、碲、硒、錮、鎵、鍺、鈷,共23種;能源礦產有煤、鈾、地下熱水,共3種;非金屬礦產有石灰石、白雲石、重晶石、方解石、矽石、螢石、石煤、長石、磷、硫鐵、碧玉石、花崗石、大理石、黑滑石、石膏、紫袍玉帶石、輝綠岩、脈石英、水晶石、石英砂、頁岩、板岩、毒砂、砂岩、水泥用粗面岩、建設用砂、含鉀頁岩、陶瓷用高嶺土、磚瓦用粘土、砷、水泥用粘土、,共32種;水氣礦產有地下水、礦泉水,共2種。

汞礦和錳礦儲量極為豐富,是境內馳名中外、最具特色的優勢礦產。汞礦主要分布於萬山、碧江、松桃等縣(區)。錳礦集中分布於松桃、碧江的縣(區),已探明的儲量達3700萬噸,預計遠景儲量超過1億噸,僅探明量就位居全國第三。

此外,儲量較大的還有煤礦,主要分布於沿河、思南、德江、石阡、印江等縣,已探明C+D+E級儲量達3億噸;鐵礦,主要分布於石阡、沿河、德江、印江、江口等縣,已探明的儲量共達7249萬噸;磷礦,主要分布於松桃、銅仁、沿河等縣(市),總儲量為400萬噸;地下熱水,主要分布在石阡境內,總流量為58.45~62.4升/秒。含鉀頁岩,主要分布於碧江區、萬山區,總儲量在億萬噸以上;硫鐵礦,主要分布在德江、沿河、思南、印江、石阡等地,已探明儲量共達22873萬噸。

Remove ads

銅仁境內降水充沛,地表河流密度極高,地下水補給基流多,全市年均徑流總量達128億立方米左右(其中地表徑流量為95.6億立方米,地下水總儲量為32.3億立方米),人均水占有量3671萬立方米,居全省首位。此外,過境客水非常豐富,每年徑流量達328億立方米左右,為社會生產和人們生活提供了有利條件。在水能方面,由於各條河流的河源地勢較高,河流比降大,水力資源好,全市擁有水能理論儲藏量93.7萬千瓦,其中可開發能量39.97萬千瓦,占理論值的42.6%。如果加上烏江幹流梯級水力資源,境內理論水能儲量達203.74萬千瓦,可開發量達584.3千瓦。人均可開發值達430瓦,均超過全國和全省人均水平。

政治

銅仁市下轄2個市轄區、4個縣、4個自治縣,市政府駐碧江區花果山中路8號。

此外,銅仁市還設立大龍經濟開發區、銅仁高新技術產業開發區。

人口

根據2020年第七次全國人口普查,全市常住人口為3,298,468人[11]。同第六次全國人口普查的3,093,204人相比,十年共增加了205,264人,增長6.64%,年平均增長率為0.64%。其中,男性人口為1,676,104人,占總人口的50.81%;女性人口為1,622,364人,占總人口的49.19%。總人口性別比(以女性為100)為103.31。0-14歲的人口為785,209人,占總人口的23.81%;15-59歲的人口為1,934,113人,占總人口的58.64%;60歲及以上的人口為579,146人,占總人口的17.56%,其中65歲及以上的人口為456,851人,占總人口的13.85%。居住在城鎮的人口為1,518,674人,占總人口的46.04%;居住在鄉村的人口為1,779,794人,占總人口的53.96%。

全市常住人口中,漢族人口為931,940人,占28.25%;各少數民族人口為2,366,528人,占71.75%。與2010年第六次全國人口普查相比,漢族人口增加4,724人,增長0.51%,占總人口比例下降1.72個百分點;各少數民族人口增加200,540人,增長9.26%,占總人口比例增加1.72個百分點。其中,土家族人口增加90,509人,增長7.36%,占總人口比例增加0.27個百分點;苗族人口增加45,507人,增長10.1%,占總人口比例增加0.47個百分點;侗族人口增加44,573人,增長12.34%,占總人口比例增加0.62個百分點;仡佬族人口減少169人,下降0.16%,占總人口比例下降0.21個百分點。

銅仁是多民族聚居地區,這裡居住著土家、苗、侗、仡佬、滿等少數民族。每年春節期間,花燈、茶燈、龍燈以及打金錢杆、踩高蹺等民間舞蹈表演多姿多彩。

銅仁市為多民族聚居地。境內有漢、侗、土家、苗、瑤、回、仡佬、布衣、滿、壯、蒙古、水、傣、白、維吾爾、黎、藏、京、畲、朝鮮、哈尼、高山族等25個民族。1996年,24個少數民族總人口為172853人(其中:侗族82448人,土家族52038人,苗族34265人,瑤族1453人,回族1163人,其他少數民族1486人),占全市總人口303468人的56.96%。

侗族,自稱為「干」(gaeml),或「余」(jeml),也有些地方被稱為「金佬」(jeml laox),「金鉸」(jeml jaox)、「金坦」(jeml tanx)。漢族稱之為「侗家」。 《明史紀事本末補編》載:峒人「散居戕可、沅溪之界,在辰、沅者尤多」。近代境內侗族來源,主要是從湖南新晃、芷江和貴州天柱、三穗、玉屏,岑鞏等地遷徙定居,迄今已有200多年的歷史。

侗族分布遍及城鄉。1996年侗族總人口數為82448人,占全市總人口數303468人的 27.17%;占全市少數民族總數172853人的47.70%。1988年,聚居在100人以上的侗族村寨共有110個。1996年,7個民族鄉中,桐木坪侗族鄉:侗族3324人,占全鄉總人數8753人的37.98%;魚塘侗族苗族鄉:侗族14319人,占全鄉總人口19773人的72.42%;大坪侗族土家族鄉:侗族11424人,占全鄉總人口21053人的54.26%;和平土家族侗族鄉:侗族2254人,占全 鄉總人口9507人的23.71%;滑石侗族苗族鄉:侗族4009人,總全鄉總人口18625人的 21.52%;瓦屋侗族鄉:侗族5882人,占全鄉總人口10354人的56.81%;六龍山侗族土家族鄉: 侗族1771人,占全鄉總人口4144人的42.74%。

交通

全國重點文物保護單位

名人

注釋

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads