Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Histoire des Juifs en Belgique

étude et narration du passé des Juifs en Belgique De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

L'histoire des Juifs en Belgique ou sur le territoire lui correspondant actuellement, est attestée depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours.

Au XIIIe siècle, une première installation de Juifs rhénans a lieu le long de l’axe commercial Bruges-Cologne mais elle disparaît ou se réduit presque totalement avant la fin du XIVe siècle. Des conversos venus de la péninsule ibérique s’installent également deux siècles plus tard dans le Nord du pays afin d’échapper à l’Inquisition mais c’est surtout à partir du XIXe siècle que se constitue le tissu juif du pays, avec un noyau de 30 000 personnes issues des communautés de France, des Pays-Bas et d’Allemagne, rejoints un siècle plus tard par des vagues originaires pour la plupart d’Europe de l’Est. La communauté atteint un pic à 100 000 membres à la veille de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Principalement concentrée autour des grandes villes de Bruxelles et d’Anvers, elle est actuellement descendue à moins de 30 000 personnes.

Remove ads

Moyen Âge

Résumé

Contexte

Premières communautés

Selon certains, des Juifs ont pu suivre les conquérants romains jusqu'à la Gaule Belgique[3],[4],[5],[6] et auraient pu y être présent sous le royaume franc[Note 2],[3],[6],[7]. En Gaule : « il s’en trouvait (...) dans les grandes villes du Nord qui étaient devenues capitales royales ou dont la très ancienne vocation militaire avait fait des places industrieuses et cosmopolites»[8].

Dès le Xe siècle les communautés du Rhin ont joué «un rôle central dans la transmission du savoir rabbinique et la formation d’une identité juive européenne»[9]. Ceux-ci entretiennent des relations avec ceux vivant dans le Nord de la France[10]. La première mention de l'influence de ces communautés sur les régions intermédiaires, remonte à une chronique hébraïque du début du XIe siècle, selon laquelle, le prénommé Jacob bar Yekoutiel, originaire de Lorraine, s'installe en Flandre avec ses fils sur invitation du Comte Baudouin IV vers 1023, lequel aurait également convié une trentaine de Juifs de Reims[11].

Quelques traces historiques plaident en faveur d'une présence antérieure, dès le haut Moyen Âge[5]: à Tournai, à Huy et à Liège[3],[5],[4],[Note 3]. Cependant, celles-ci pourraient très bien s'apparenter à des passages de marchands[12]. Il est notamment fait état des bonnes relations avec l’évêché de Tongres et Tournai au IVe siècle[13], d’une communauté à Gand dans une chronique du VIIIe siècle[14], de marchands servant d’intermédiaires commerciaux avec l’Orient pour le compte des Carolingiens[7], de marchands établis en Flandre depuis les invasions normandes et d'une évocation marchande à Huy au Xe siècle[3],[15],[16],[17]. La vallée du Rhin et de la Meuse représentent un espace important pour le commerce médiéval.

Dès le XIIe siècle, le pays de Liège met en place des interdictions de séjour, toutefois l'ont note des occurrences dans la ville durant cette période[6]: une disputation d’un médecin juif avec le prince-évêque Wazon de Liège au XIe siècle[18],[19] et la présence au XIIe siècle du médecin renommé Moïse, qui traite notamment Rodolphe de Saint-Trond[19].

D'autres sources indiquent la présence de Juifs convertis au sein de l'Église[4].

XIIIe siècle

La première mention d’une présence juive continue remonte aux environs de 1200, à la suite de l’arrivée de quelques familles en provenance de la région de Rhénanie ; suivant vraisemblablement l’axe commercial Bruges-Cologne, ils laissent des traces historiques principalement: à Jodoigne (au début du XIIIe siècle), à Louvain (1220), à Arlon (1226), à Tirlemont (1232), à Bruxelles, Saint-Trond et Hasselt (première moitié du XIIIe siècle), puis plus tard à Léau (1253) et à Malines (1273)[20],[21],[12]. À Anvers, leur présence est attestée à la fin du XIIIe siècle[5]. Plus tard, les taxes qui étaient exigées des commerçants juifs aux franchissements de ponts et des portes de villes, témoignent de leur présence dans les villes de Tournai, de Mons et de Namur.

De condition modeste et peu nombreux, ils vivent au XIIIe siècle principalement du commerce et de prêt sur gage, car ce métier est interdit aux chrétiens[22] et car des restrictions leur sont imposées (pour la possession de terres, pour des métiers, etc.). Ils doivent en outre faire face à la vive concurrence des banquiers et tenanciers lombards ainsi qu'au monopole des corporations, dont ils ont été exclus[12]. Possédant un haut taux d'alphabétisation et d'éducation, les Juifs de cette période vivent souvent en communautés urbaines et pratiquent des activités qualifiées[23]. Par exemple, un juif nommé Hagin, traduit de l'hébreu des textes astrologiques pour Henri Bate de Malines vers 1273[12].

Perçus comme des étrangers et progressivement interdits de résidence, ils obtiennent des « privilèges » contre monnaie sonnante et trébuchante, qui ne les protègent ni de l’antijudaïsme de l’Église — ils sont astreints au port de la rouelle dès 1215, et à d’autres signes discriminatoires dont le judenhut, bien que ces mesures ne soient pas toujours appliquées[12] — ni de la vindicte populaire enflammée par celle-ci.

La volonté du duc Henri III d’expulser les Juifs et Cahorsins pratiquant l'usure dans le Brabant et les conseils prodigués à sa veuve Aleyde par Thomas d'Aquin pour limiter leur influence, n’empêchent pas l’arrivée en Belgique d’autres Juifs, au gré des expulsions d'Allemagne, d’Angleterre ou de France[20],[24]. D'autres arrivent dès le début du XIIIe siècle d'Allemagne, fuyant les expulsions locales ou l'oppression des corporations marchandes[5]. Puis d'Angleterre après leur expulsion en 1290, et d'autres arrivent dans le Hainaut vers 1307, après avoir été expulsés et spoliés par Philippe IV le Bel[25], puis à nouveau en 1321[5].

XIVe siècle

Carte du centre de Bruxelles en 1695, indiquant les quatre Ioode trappen (« escaliers des Juifs ») dans ce qui était autrefois connu comme le quartier juif, aujourd'hui le Mont des Arts

L'« escalier des Juifs » en 1913 avec, à gauche l'hôtel Ravenstein, avant les grands travaux du centre-ville

Cette période se termine avant la fin du XIVe siècle : décimés en 1309 lors de la Croisade des Pauvres (en), placés sous la protection du duc Jean II de Brabant, une communauté se reconstitue, et parvient à produire un manuscrit enluminé du Pentateuque à l'honneur de l’une des victimes des croisés[26], et de se doter d’un rabbin. Ils sont cependant ravagés quelque cinquante ans plus tard par la peste noire qui déferle sur l’Europe, et doivent en outre faire face aux accusations d’avoir empoisonné les puits pour propager l’épidémie ou d’avoir profané des hosties pour tenter de porter atteinte au corps du Christ — une diatribe des Flagellants contre les Juifs-empoisonneurs provoque un massacre de centaines de Juifs en 1349, lequel marque tant le moine tournaisien Gilles Le Muisit[27] — que le martyrologe juif[28], suivi par des tueries qui se répandent aux villes du Brabant, au Hainaut, au Luxembourg mais aussi à Zwolle et à Gueldre[12]. Les survivants seraient morts sur le bûcher à la suite du Sacrement du Miracle en 1370[29]. Ceux-ci, marquent une destruction dans des pinkasim en hébreu :

« Que le Tout Puissant se souvienne des communautés juives du Brabant détruites et brûlées, avec son élite intellectuelle et autres habitants[4],[30]. »

Les sobriquets le Juif à Mons ou de Juede en Flandre ne permettent pas d'attester de cette continuité. En effet, la seule voie permise aux Juifs reste la conversion[5], tandis que les épisodes dits du sacrilège de Cambron et du sacrement de Bruxelles sous-entend que l’hostilité anti-juive ne disparaît pas avec un éventuel passage au christianisme ; le surnom pourrait donc indiquer une ascendance ou une parenté avec un individu soupçonné de l’avoir été[31]. La synagogue de Bruxelles aurait elle-même été convertie en un sanctuaire dédié au « Très Saint Sacrement »[32],[33]. La rue proche est nommée Jodentrappen (l'escalier des Juifs)[32],[34]. D'autres rues dans ce qui était connu comme le quartier Juif jusqu'au XIVe siècle (aujourd'hui le Mont des Arts)[35], sont appelées « petit escalier des Juifs »[36], « montagne des Juifs »[36], « pont des Juifs »[36], « Jodenpoelstraat »[37] ou encore « rue du Juif », sont autant de vestiges de cette époque[38].

- Juif portant le judenhut, tenu de prêter le « serment More judaico » sur le cadavre d'une truie, Bruxelles, v. 1425

- Peinture de Karel Ooms Les juifs au Moyen Âge (1890), sur le thème des persécutions[39]

XVe siècle

Malgré les taxes spéciales et les brimades instaurées dans les Pays-Bas méridionaux, ceux-ci demeurent une terre de passage pour les communautés des Provinces-Unies, de la Rhénanie, du Palatinat et de la Lorraine[5]. Bien qu’aucun décret n’impose leur expulsion, il n'y a plus de preuve d'une présence juive significative, hormis la mention de convertis en 1427[4].

Le comté de Luxembourg constitue une exception, étant sous la protection de l’empereur Charles IV, leur présence y sera continue – elle est attestée notamment à Bastogne en 1352. Ceux-ci connaissent une certaine prospérité au siècle suivant grâce à la disparition de leurs concurrents lombards ainsi qu'à l’arrivée de ceux expulsés de l’archevêché de Trèves en 1418[21]. Une dernière mention de leur présence est faite en 1563[12],[40].

Remove ads

De la fin du XVe siècle à l’indépendance

Résumé

Contexte

Pays-Bas habsbourgeois

La présence juive reprend à la fin du XVe siècle[40], avec l'arrivée d'un petit nombre de commerçants conversos portugais, rejoignant Bruges pour le commerce de pierres précieuses, d'épices et de vins[5], alors que la ville leur offrait une exemption de taxes sur la consommation de bière, de vin, de blé, de la farine et du savon[41]. Ceux-ci gagnèrent par la suite Middelburg et Anvers[5]. Au tournant du siècle, Anvers est préférée du fait de son climat politique et économique plus favorable[41], tandis que la noblesse de la ville voyait d'un œil positif, l'arrivée de ces marchands, utiles à l'économie de la ville. Des privilèges commerciaux leur furent ainsi à nouveau accordés[42]. Dès 1503, Anvers devient l'un des principaux centres du commerce des « épices », en particulier du poivre[42].

Le début du XVIe siècle voit aussi le début de l'impression de textes hébraïques par les Anversois chrétiens Daniel Bomberg et Christophe Plantin. Bomberg, alors à Venise, publia une Bible hébraïque avec annotations et assura la première édition complète du Talmud, qui fut exportée aux communautés juives à travers le monde. Ses livres talmudiques seront néanmoins brûlés sur l'ordre du Pape en 1553[4]. Outre de nombreux textes hébraïques, Plantin imprimera sa Bible, la « Polyglotte anversoise », qui sera utilisée par les crypto-juifs[4]. L'impression offre aussi aux crypto-juifs un espace pour la publication d'œuvres médicales, comme celles de Amatus Lusitanus et Ludovicus Nonnius[43]. D'autres intellectuels crypto-juifs résident (souvent temporairement) sur le territoire, dont l'académicien Jean Louis Vivès au sein de l'université de Louvain, des médecins juifs réputés et la famille de cartographes Homem (Lopo, Diogo et André (pt))[4].

En 1523, un droit de séjour est conféré aux membres de la « nation portugaise » venus s’établir quelques décennies plus tôt dans la ville portuaire d’Anvers, qui fait alors partie des Dix-Sept Provinces sous la tutelle des Habsbourg. Des marchands et des banquiers de Lisbonne avaient déjà des succursales dans la ville, ensuite, d'autres y achètent des propriétés et y établissent leurs commerces[44]. De riches familles s'y installent, comme les familles Lindo[41], Jorge[41], Pinto[45], ou bien la famille Mendès, qui ouvre en outre ses bureaux commerciaux à Bruxelles, mais joue aussi le rôle de créditrice de différentes royautés[46], dont celle de Henri VIII[47]. Durant cette période, la communauté des commerçants marranes gravitait autour de la personne de Diogo Mendes[48],[49], qui dirigeait la firme Herdeiros de Francisco e Diogo Mendes, un consortium capital[50]. Limités dans leurs activités commerciales régionales[3],[51], ils entretiennent des relations commerciales avec d'autres marchands sépharades comme avec ceux de Venise[51] et une poignée de familles portugaises assure le commerce ibérique et atlantique depuis Anvers, notamment du sucre[50],[48]. En particulier, les Ximenes et Rodriguez d'Evora étendent leurs commerces jusqu'au Brésil et aux Indes Portugaise[47].

Jouissant d’une grande liberté de mouvement car le drapeau du Portugal flotte en tous coins de la planète, ils développent à Anvers le commerce des épices[Note 4] ainsi que l’industrie d'importation[45], participant à la fondation de la première bourse internationale de valeurs d’Europe en 1536. Certains de ces commerçants, dont les Rodriguez d'Evora, font si bien prospérer leur négoce qu’ils parviennent à intégrer l'aristocratie flamande. Beaucoup sont cependant arrivés en Flandre pour s’éloigner autant que possible des tribunaux de l’Inquisition qui soupçonne ces Juifs séfarades contraints à la conversion, d’observer secrètement le judaïsme. Las pour eux, Anvers ne partage pas l’esprit de tolérance qui caractérise Amsterdam, où les Juifs sont autorisés à revenir ouvertement au judaïsme: bien que l’Inquisition n’ait pas été autorisée à y ouvrir ses tribunaux, plusieurs procès en hérésie sont menés, le plus fameux, connu comme le « procès des Marranes », ayant lieu en 1532 et vise Diogo Mendes à titre posthume car la ville d’Anvers entend confisquer ses possessions si l’enquête devait le révéler mauvais chrétien[52].

La réussite des conversos à Anvers attise les convoitises de la Cour de Charles Quint, et l'hostilité va en grandissant alors que ceux-ci réorientant leurs négoces, s'exilent[42]. À cela, nombre de conversos n'hésitent pas à porter assistance aux Juifs moins fortunés fuyant l'Inquisition, et ce, malgré le risque d'emprisonnement, de torture et d'exécution publique[53]. Par exemple, le marchand fortuné Diogo Mendes, utilise les bateaux de sa firme et ses agents commerciaux, pour organiser la traversée de l'Europe[46]. La ville devient une terre de passage pour les conversos fuyant vers l'Italie ou l'Empire ottoman, avec l'aide de passeurs[5]. La plupart, une fois dans la ville, rejoignirent Cologne en traversant les campagnes flamandes, pour ensuite emprunter les embarcations du Rhin[54]. Le Juif portugais Samuel Usque (en) évoque le sort tragique de ces réfugiés dont « beaucoup perdirent leurs fortunes et leurs vies », et décrit l'aide généreuse de Doña Gracia[42].Contrairement à Amsterdam, Anvers et Bruxelles publient des œuvres dites « chrétiennes », reflet du mode de vie converso « entre deux mondes »[55]. Dans cette vie juive « de l'ombre », les femmes jouèrent un rôle important pour maintenir le tissu social et familial[56]. En 1545, la population de nouveaux chrétiens dans la capitale commerciale de l'Europe occidentale comprend 800 à 900 personnes[57](sur une population de 100 000 à son apogée[58]).

En 1549, Charles Quint révoque le permis de séjour des Portugais. S'inquiétant de leur avenir économique, les autorités d'Anvers — qui ont manifesté jusque-là de la tolérance[59],[60]— prennent la défense des nouveaux chrétiens[61] et cherchent tant bien que mal une solution avec ce dernier, affirmant que les commerçants étrangers sont nécessaires à la prospérité de la ville : « Les épices et les fruits, la grande quantité de perles, de pierres précieuses et d'autres objets de valeur qu'ils ont apporté à Anvers, nous procurent un profit considérable qui ne se limite pas seulement aux marchés d'Anvers, mais s'étend à d'autres villes du Brabant, des Flandres, du Hainaut et de l'Artois, puisqu'ils expédient à travers le monde entier » (30 septembre 1549)[4]. La capitale des Pays-Bas est la destination privilégiée mais certains partent pour la côte méditerranéenne. Parmi lesquels, Amatus Lusitanus, qui s'était établi à Anvers en 1533[62], Beatriz de Luna (Doña Gracia), établie en 1536 et Joseph Nassi qui s’était établi à Anvers en 1546, choisissent de rejoindre Venise, Salonique et Constantinople[52].

Pays-Bas Espagnols

Les marchands entretiennent des relations commerciales avec d'autres marchands sépharades établis au Caire, à Alexandrie, à Alep, à Tripoli, à Salonique, à Istanbul et à Izmir à l'Est, jusqu'à Alger et Mogador (Essaouira) à l'Ouest[63]. Les marchands d'Algarve, devenu le principal centre du commerce avec le Maroc, se réfugient en Flandres à la suite des persécutions de l'Inquisition de 1562–1565. Ainsi, ils entretiennent une route commerciale reliant Marrakech aux villes protestantes et à Anvers. En 1568, Salvador Nunes, Marchand de la côte des Barbaresques se dit le premier marchand à développer un commerce régulier avec des marchands du Maroc, important dans la ville: des dattes, du sucre et de la mélasse[64]. Pour Mercedes García-Arenal et Gerard Wiegers, ce commerce a été crucial pour le Maroc lui permettant d'entretenir des relations commerciales et diplomatiques avec des villes portuaires protestantes[65].

En outre, quelques converso propagent les idées et écrits de la réforme protestante — là aussi, certains y adhèrent complètement tandis que d’autres veulent avant tout miner l’influence de l’orthodoxie catholique, et hâter la venue de l’esprit d’Amsterdam. Ainsi, une minorité[64] de ceux établis sur les bordures de l’Escaut jouèrent un rôle dans la révolte protestante qui débute dans la seconde partie du siècle[5]. Clandestinement, le marchand converso Marcos Pérez, aurait même pu faire passer de nombreux textes protestants à travers les ports espagnols, afin de contrer l'oppression de l'Inquisition[66].

Durant la seconde partie du siècle de l'Inquisition, la pratique — réservant aux pratiquants du judaïsme la peine de mort — est stagnante[50], mais la population juive continue de se réduire[67]. En 1571, la ville est la résidence de 85 familles (400 personnes selon l'estimation de Jonathan Israel[5]) et une synagogue clandestine aurait également existé jusqu'en 1594[45]. Le banquier Filipe Dinis décrit son séjour en Flandres après son départ pour Venise : « À Anvers rien ne distingue les costumes (coutumes) des juifs de ceux des chrétiens, et à Anvers, il a vécu en tant que Juif ». Cette communauté laisse derrière elle deux volumes de liturgie sépharade traduit en espagnole[64]. Après la chute d'Anvers, la plupart s'exilent vers Hambourg[45],[51], Amsterdam, Rotterdam[68], mais aussi Cologne[57], et cela se traduira par une perte économique pour la ville[5]. Réinstallés à Amsterdam, ils retournèrent ouvertement au judaïsme[69], et développent l'importation du sucre, des épices et des autres denrées du Nouveau Monde[5]. Les derniers restant dans la ville, jouèrent alors un rôle de relais entre les commerçants séfarades d'Amsterdam, de Hambourg et de la péninsule ibérique[67], mais aussi un rôle important pour la récupération économique de la ville[41]. D'autres se rendent sur la paisible île de Middelbourg (plus de la moitié des Juifs de l'île étaient de provenance scaldienne)[69]. Le 3 juillet 1585, l'armée espagnole restraint l'accès à la ville portuaire[64]. Dans ses mémoires, Philippe II d'Espagne comprend que les restrictions de métiers ont poussées les commerçants converso à se tourner vers les finances. De plus, du fait de leur dispersion, ils assurent avec plus d'aisance un commerce international[50].

Quelques juifs regagnent Anvers au début du XVIIe siècle en raison des troubles qui déchirent les Pays-Bas septentrionaux. Le plus connu à cette période était le banquier Abraham Senior Teixeira (es) qui s'y installe en 1613[47]. Après la paix de Westphalie, alors que les va-et-vient des commerçants juifs se font fréquents et alors que la ville reste interdite aux Juifs, en 1644, la communauté juive d'Amsterdam (l'une des plus grandes d'Europe[70]) signe un traité interdisant aux Juifs de se rendre dans les « terres de l'idolâtrie », comprenant Anvers. Malgré l'interdit, une vie juive, certes restreinte, y perdure, et le riche marchand David Curiel (en), s'y établit en 1653[53] sous la protection de Léopold-Guillaume de Habsbourg[68] pour lequel il joue le rôle d'agent[56]. Toutefois, la présence crypto-juive décline dès les années 1640 jusqu'à la fin du siècle[41], et l'on ne compte déjà pas plus de 40 à 50 familles restantes en 1648[67]. Les marchands et banquiers rejoignent Amsterdam et retournent ouvertement au judaïsme. D'autres familles rejoignent la noblesse locale par le mariage interreligieux[41]. Des efforts pour rétablir une présence juive sont menés dans les années 1653-1654, mais sous la pression cléricale, la demande d'établissement à Borgerhout est rejetée[5],[41].

Les commerçants juifs jouèrent un rôle important dans le développement commercial notamment dans la transformation du diamant[5]. Il y avait également quelques courtiers travaillant dans le domaine diamantaire, du change et de l'assurance, mais aussi des médecins réputés de la tradition médicale juive[41]. Le philosophe Juan de Prado, le médecin Jacob de Andrade Velosino, tout comme le poète Miguel de Barrios, y vivent pour échapper à la censure[68]. Ce dernier s'installe cependant à Bruxelles[62], tout comme d'autres lettrés[26],[71],[72], et effectue des représentations dramatiques devant la Cour de la ville[73]. La ville est aussi habitée par la famille Duarte qui s'illustre, non seulement dans la musique (dont Leonora et Francisca Duarte), mais parvient à acquérir l'une des plus importantes collections d'art[74]. Autre fait marquant, le converso Emmanuel Soares de Rinero[75] reçoit en 1663, le premier permis pour la fabrication du chocolat dans le Brabant, marquant le début de l'histoire du chocolat belge[76].

Selon Renata Fuks-Mansfred, la plupart vivaient en apparence comme des catholiques dévoués, au sein des clergés et participant aux œuvres paroissiales et caritatives, mais ne renoncèrent pas à leur appartenance juive[69]. Selon des archives, l’évêque d’Anvers obtient le démantèlement d’une synagogue secrète en 1682 mais lorsque la chose se reproduit en 1694, le converso Eliya Andrada porte l’affaire devant le tribunal, demandant la restitution de ce qui lui a été confisqué au nom du roi d’Espagne[20],[52],[77]. D'autres archives attestent l'existence de cas de conversion au judaïsme, vraisemblablement des jésuites[4]. La fin du siècle, voit l'intolérance religieuse se tarir[69], ce qui est accompagné par le retour des marchands juifs dans la ville, depuis Amsterdam[69].

Période autrichienne

La situation des Juifs des Pays-Bas méridionaux s'améliore après la signature du traité d’Utrecht qui consacre la cession des Pays-Bas méridionaux à l’empire d’Autriche. Bien que des édits interdisaient la présence juive, ils semblent ne pas avoir été appliqués[Note 5],[78],[79]. La priorité n’est en effet plus à la persécution mais à la captation à partir de 1718, puis avec des augmentations des montants en 1750 et 1756 (sur le modèle de la Toleranzgeld)[4],[79]; bien que les taxes visent aux mêmes buts, à savoir de « se débarrasser des Juifs pauvres »[71] et de limiter leur présence, et qu’elles ne soient pas exemptes de vexations, assimilant les taxés à des biens meubles ou des bestiaux. Du fait de cette politique, la démographie juive est limitée[4], mais se maintient à Anvers.

La petite communauté participe à la vie d'Anvers et de Bruxelles et participe à des activités économiques importantes, dont le commerce maritime et la fabrication de diamants. Cependant, ils ont du faire face à des persécutions, dont lors des émeutes de 1716[80].

À Ostende, résidaient des commerçants juifs de Hollande et d'Angleterre, dont certains étaient attachés à la Compagnie des Indes. Durant la quatrième guerre anglo-hollandaise, bénéficient de leur position géographique, certains commerçants jouèrent le rôle de relais commerciaux[69].

Malgré les mauvais traitements divers qui perdurent, un petit nombre de Juifs ashkénazes juge les conditions de vie suffisamment satisfaisantes pour y demeurer, ceux-ci se rassemblent autour du rabbin « Benjamin de Cracovie » à Bruxelles[3],[5],[79]. Cependant, du fait de la réticence des corporations de métiers de les accepter, ils exercent le commerce en gros[40]. Des Juifs — artisans spécialisés, graveurs et orfèvres — rejoignent les Juifs de Cour, qui se sont déjà rendus essentiels par leurs fonctions. En dépit de fortes résistances du clergé et des refus, quelques-uns parmi les plus aisés sont admis à la bourgeoisie de Bruxelles, d’Anvers ou d’Ostende quelques décennies plus tard — on dénombre ainsi quelque cent Juifs possédant un domicile fixe à Bruxelles en 1786. Ainsi, le violoncelliste virtuose puis marchand de vin Emmanuel Siprutini (de) parvient à être admis à la bourgeoisie de Bruxelles en 1786[81],[82].

La conversion des Juifs demeure durant toute cette période, la priorité du clergé, qui y parvient dans certains cas, comme dans la conversion d'une vingtaine de personnes à Liège de 1722 à 1787[18],[24]. Cependant, il semble que ceux-ci acceptèrent leur conversion plus face à la contrainte et pour des motivations économiques, que par une ferveur religieuse[5].

L’édit de tolérance de Joseph II, promulgué en 1781 (dans l'esprit de l'Aufklärung) à l’intention des protestants mais étendu de facto[40] aux Juifs par une série de textes promulgués jusqu' en 1789, confère un accès à des professions, à des libertés cultuelles et une abolition de certaines discriminations[24],[83] ; ceux de Gand obtiennent ainsi le droit de prier dans une pièce d’un lieu, bien que leurs nouvelles libertés agacent les chrétiens[84].

Période française

En 1797, les Pays-Bas méridionaux ainsi que les pays de Liège, Stavelot et Malmedy, passent sous la domination de la République puis de l’Empire français. Or, la France, traversée comme l’Autriche par l’esprit des Lumières, a voté en 1791 l’émancipation des Juifs, suivie par les décrets impériaux de 1808, qui sont appliqués sur les neuf départements belges, rattachés aux consistoires israélites de Krefeld et de Trèves, qui en administrent les synagogues. De ce fait, il est exigé aux Juifs de s'assimiler en tant que « Français de confession israélite »[85]. Ce processus d'acculturation s’effectue par l'adoption de patronymes de la « loi du 11 germinal an XI »[5] et par une diversification des activités professionnelles, en particulier dans les classes populaires[24]. Les métiers de familles ordinaires sont très divers[86].

Des Juifs de France suivent les déplacements des troupes napoléoniennes, et d'autres du sud-est de la France sont réputés pour leur commerce des olives[87]. Des familles importantes arrivent ensuite d’Angleterre, d’Allemagne et de Hollande et s'illustrent dans la médaillerie et la sigillographie, notamment Jean Henri-Simon (en) effectue des commandes pour Charles Alexandre de Lorraine ou le Duc d'Orléans. Celles de Hollande font le commerce de perles, de diamants et de pierres précieuses ainsi que de crayons et de papeterie. Celles d’Allemagne se spécialisent notamment dans la dentellerie mais aussi dans le commerce de chevaux. Au XIXe siècle, s'ajoutent les métiers de l'imprimerie et de la publicité ainsi que les métiers du domaine médical. D’anciens colporteurs ouvrent des échoppes et des magasins, d’anciens artisans montent leur entreprise de verres et cristaux, deviennent fournisseurs d'équipement militaire ou fondent une fonderie[86]. Ces changements entraînent un clivage entre une minorité d’installation ancienne, et d'autres vivant dans les quartiers pauvres[24],[87],[79],[88] et dans les espaces marchands de Bruxelles, ainsi que dans les villes de province[87]. Les familles juives continuent de célébrer leurs traditions, leurs rites et leurs festivités avec grande chaleur[87].

Les départements voisins de la Hollande et de la Rhénanie connaissent une augmentation de leur population, dont particulièrement au Limbourg. Par ailleurs, à la fin de l'Empire, la population forte de plus d'un millier d'âmes[89], adhère avec un enthousiasme grandissant à la Haskala, version des Lumières amorcée par le penseur berlinois Moses Mendelssohn qui a pour but de « régénérer » les Juifs afin de les inscrire dans leurs sociétés d’accueil.

L’égalité civile et politique conférée aux pratiquants du judaïsme par les décrets napoléoniens, se perpétuera sous le régime hollandais[90].

Période hollandaise

Le régime hollandais de 1815 à 1830 ne modifie pas l'organisation institutionnelle, à mi-chemin entre le modèle napoléonien de la communauté et les Lumières qui cantonne la judéité au domaine privé[24],[83]. Le régime de Guillaume Ier garantit une situation juridique plus libérale pour les Juifs, que le régime précédent[91], et il s’accompagne d'une faible croissance démographique[89]. Les Juifs préfèrent être représentés en tant que « communauté » plutôt que comme « consistoire » et le Consistoire cesse son rôle de délateur contre les Juifs, qu'il avait sous le régime napoléonien[91]. Les Juifs se consacrent à leur vie juive[91] et dès 1821, deux synagogues principales servent les Pays-Bas méridionaux, l'une établie à Maastricht (pour le Limbourg, Liège et le Luxembourg) et l'autre établie à Bruxelles (pour le reste des provinces). Selon le recensement de 1826, plus de 1 500 personnes sont rattachées à celle de Bruxelles, et un nombre similaire de personnes à celle de Maastricht[89]. Une faible démographie en comparaison au reste du royaume hollandais[89], qui avait été beaucoup plus tolérant durant son histoire[92].

Chaque communauté comporte une proportion variable de personnes originaires de Hollande, de Rhénanie et du Nord de la France: les premiers sont les plus démunis mais ils composent plus de la moitié de la population juive; les seconds constituent l’essentiel de la classe moyenne; et les derniers sont les plus faiblement représentés car beaucoup se sont repliés sur la France à la défaite de 1815. C’est en outre d’Amsterdam qu’arrive l’érudit Hartog Somerhausen pour établir formellement une école israélite à Bruxelles qui entend mettre l’accent sur l’hollandisation de ses élèves, ce qui lui vaut d’être déclarée “école modèle”[93], inculquant les valeurs de la modernité et de l'intégration[85]. Jusqu'à ce moment-là, seules existaient les écoles religieuses informelles, les chadarim[85]. Une maison de la rue aux Choux puis de la rue de l’Écuyer assure la célébration du rite hébraïque à Bruxelles[38]. Ceux de Gand changent eux aussi souvent de locaux, puisqu’un Juif déclare en 1809 que la synagogue de la Waaistraat est désormais située à Minnemanssteeg, et qu’elle se retrouvera ultérieurement dans l’Abrahamstraat, la Winkelstraat puis, beaucoup plus tard, dans la Vlaanderenstraat[94].

En 1826, ils fondent à Anvers un hôpital Israélite pour aider les pauvres et les nécessiteux[95].

Remove ads

De l’indépendance à la Grande Guerre

Résumé

Contexte

Les premières années de l'État belge

L’indépendance de la Belgique, proclamée en 1830, entraîne des évènements décisifs pour les communautés juives qui l’habitent : du point de vue politique, elle est motivée par une idéologie libérale qui a tôt fait de séparer l’État de l’Église, et d’abroger les discriminations antijuives dont le serment more judaico pluriséculaire[24] ; du point de vue démographique, près d’un tiers des Juifs hollandais font le choix de revenir sous la tutelle orangiste, à l’instar des Juifs de France qui étaient retournés dans le giron de Louis XVIII en 1815, et ceux originaires d’Allemagne deviennent prépondérants dans la communauté[83], en particulier à la présidence du Consistoire central israélite de Belgique, créé en 1832 pour assurer la liberté de culte et la prise en charge des salaires des ministres du culte par l’État garantie par la constitution de 1831 (son existence demeure cependant implicite jusqu’à sa reconnaissance par arrêté royal en 1876)[83].

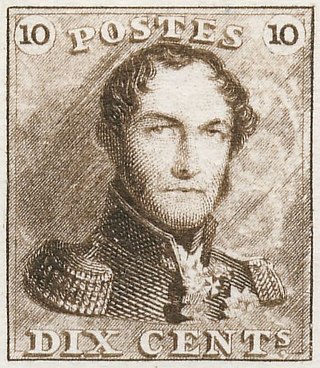

Plusieurs familles d'Allemagne, rejoints par celles de Venise et de France, mettent leur fortune au service de la jeune nation belge[83]. Le nouvel État est soutenu dans son développement ferroviaire, minier et métallurgique[40]. Alors en révolution, le nouvel État est soutenu par la famille Rothschild qui lui accorde des prêts cruciaux et vitaux, tout en soutenant sa banque nationale[96],[5]. Le nouvel État libéral attire des jeunes entrepreneurs venus d'Allemagne, ceux-ci investissent en particulier dans le secteur de l'innovation, comme le domaine de l'électricité, du chauffage au gaz ou de l'industrie chimique[5]. Leur contribution au développement de la Belgique fut aussi intellectuelle: Adolphe Oppenheim est l’un des souscripteurs à la création de l’Université libre de Bruxelles, Jonathan-Raphaël Bischoffsheim siège à la ville de Bruxelles où il crée le premier enseignement professionnel pour filles en 1864[97],[98], et Jacob Wiener devient le graveur du roi, réalisant le premier timbre belge. Comme autre exemple de cette intégration, le précurseur de l'histologie, Gottlieb Gluge (en), enseigne à l'Université libre de Bruxelles tout en étant médecin personnel du roi Léopold I[99].

Après le coup d'État de 1851, le salon littéraire d’Eugénie Oppenheim, femme de Joseph Oppenheim, est fréquenté par l'intelligentsia française en exil, s'y retrouvent des artistes tels que Victor Hugo, Eugène Delacroix ou Charles Augustin Sainte-Beuve. Celui de Marie Errera-Oppenheim accueille l'élite bruxelloise et celui d'Isabelle Errera-Goldschmidt accueille les intellectuels proches de l'Université libre[100].

L'émancipation des Juifs eût garanti l'accès libre au monde intellectuel et culturel, dans la presse et l'édition, dans la magistrature, dans les administrations publiques et dans l'armée belge[101]. Cette effervescence de liberté, pousse nombre d'entre eux à rejoindre le Congrès libéral en 1846[101]. Libres d'association, la communauté juive fonde des associations culturelles : Une chorale des enfants, une société de l'émancipation intellectuelle, une société « La Jeunesse Israélite » et un cercle artistique littéraire. Des associations de bienfaisance telles que La société de Bienfaisance et de secours efficace qui soutient les pauvres dans tous les domaines de vie, la société des mères israélites qui aide les femmes et une maison de retraite[91]. Et aussi de l'éducation juive, l'on comptait cinq écoles primaires en 1843[30]. En 1878, un premier cercle de théâtre juif est créé à Anvers, rapidement suivi par d'autres cercles, qui auront une place prédominante dans la culture juive du pays[4]. La scène yiddish anversoise attirera la visite de musiciens, d'interprètes et de troupes renommés[52]. La vie musicale se fait quant à elle dans l’intimité familiale et dans les salons, au XIXe siècle et début du XXe siècle. Par la suite, les cercles juifs étaient associés à un domaine politique, social ou artistique[100].

Tout le long du XIXe siècle, le cirque est popularisé par des troupes juives[102].

La religion

Dès 1831-32, bénéficiant du pluralisme religieux, le culte israélite est reconnu sur la base des décrets napoléoniens de 1808[90]. Ultérieurement, le contexte politico-religieux — marqué par les conflits et compromis entre catholiques et libéraux — permet l'expression d'une identité juive particulière, qui s'intègre à la fois au monde moderne, tout en maintenant un lien avec la tradition[103]. Ainsi, le cadre « mosaïque » de la société belge, facilite l’affirmation d'une identité ethno-religieuse (dépassant le mode confessionnel)[90].

Attestant de la nouvelle liberté religieuse, des synagogues monumentales sont élevées dans plusieurs villes de la Belgique, ainsi que des Beth Midrash, dont le plus ancien est fondé en 1884[4]. Après l’inauguration en 1878 de la Grande synagogue de Bruxelles sise rue de la Régence, dirigée par le grand-rabbin Élie-Aristide Astruc, la synagogue de la rue de Bavière qu’avait inaugurée avec effusion Eliakim Carmoly en 1834[104], est cédée en 1886 par le Parti ouvrier belge qui en fera sa Maison du Peuple en 1892[105]. De même à Anvers: après s’être tenu dans la maison de Moïse Kreyn, la communauté ashkénaze de Hollande inaugure sa synagogue en 1832 dans la rue Paardenmarkt (ainsi qu’un bain rituel l’année suivante), avant de se déplacer en 1864 sur le site d’une ancienne église à la Grote Pieter Potstraat[52],[106]. De leur côté, les anciens crypto-juifs, avec une petite minorité de nouveaux immigrants ottomans, obtiennent le statut de personnalité civile, et inaugurent leur Synagogue Israélite de Rite Portugais en 1898[107].

Cette intégration effraie certains, qui s'inquiètent d'une « déjudaïsation ». Léon Khan, directeur de l'école israélite déplore ainsi : « Une génération a grandi, qui ne connaît plus la sainte ambiance du chabbat. »[108]. Cependant il est à noter que la diminution de l'observation religieuse est une tendance qui se poursuit déjà depuis le XVIIIe siècle[5]. Face à la régression de l'orthopraxie, aux conversions et aux mariages exogames qui apparaissent avec la modernité, le judaïsme belge est réformé[109]. Ce judaïsme centralisé autour d'un Consistoire, vise à rendre le culte respectable aux yeux des chrétiens et tend à l'universalité, dans l'esprit des Lumières; la Grande synagogue de Bruxelles est construite dans un style roman avec quelques éléments orientaux; les synagogues accueillent des chœurs, de la musique instrumentale ainsi que l'usage de l'orgue à shabbat; le sermon du rabbin se fait en langue vulgaire et les chants liturgiques du hazzan, accompagnés de manière courante par les chants polyphoniques[110], prennent le dessus sur la prière en groupe, jugée bruyante et archaïque[109]. Ce judaïsme se veut aussi intégré et patriote: le Règlement organique pour le service public du culte dans les synagogues, adopté par le Consistoire et approuvé par le grand-rabbin Carmoly, stipule que les sermons synagogaux doivent être accompagnés d'une prière pour le Roi des Belges, pour l’administration publique, le Consistoire, pour toute la communauté juive ainsi que pour les étrangers. Une dernière prière est adressée aux malades, aux femmes enceintes, aux voyageurs et en général « pour tous ceux qui ont besoin d'un secours particulier de la Providence[111]. »

Dès 1885, l'arrivée conséquente des immigrants sonnera le glas du monopole consistorial[69]. Ceux-ci préférant la convivialité des petites salles de prières traditionnelles, mais aussi l'orthodoxie[40]. Cependant l'ensemble des fidèles, y compris orthodoxes, respectèrent le principe rabbinique « Dina d'malkhuta dina » (signifiant « la loi du pays est la loi »), considérant l'allégeance à la patrie comme l'émanation de la volonté divine[40]. Aussi, dès la fin du siècle, la vie culturelle, sociale et politique des Juifs[90], pousse le Consistoire à dépasser son cadre strictement religieux, pour jouer un rôle de représentation communautaire, en restant toujours dans le cadre des valeurs de liberté (justice, tolérance et égalité)[85], appelant notamment à l'assistance des victimes des pogroms[91].

Le judaïsme belge, qui est de composition fort hétérogène, s'organise en trois communautés qui nécessitent donc trois synagogues à Anvers: la communauté ashkénaze venue des Pays-Bas, aisée, bilingue et de modèle consistorial, fait bâtir la synagogue hollandaise en 1893 à la Bouwmeestersstraat tandis que la communauté séfarade inaugure la synagogue portugaise à la Hovenierstraat vingt ans plus tard. Bien que plus ancienne que la précédente, elle n’aura été reconnue officiellement qu’en 1910, en même temps que la nouvelle Machsikei Hadas qui devra attendre quant à elle 1914 pour ouvrir sa synagogue officielle mais qui aura déjà acquis l’école Yessodei HaTorah (« les fondements de la Torah ») en 1895 ainsi que le cimetière juif de la ville néerlandaise de Putte aux Pays-Bas[52] car elle garantit une inhumation à perpétuité. Les nouveaux immigrants orthodoxes s’établissent le long de la voie ferroviaire, et dotent en 1902 la zone d’un érouv pour faciliter leurs déplacements lors du chabbat. Sept ans plus tard, Jacob Eisenmann établit sa propre synagogue à titre privé ; arrivé à Anvers en 1884, ce marchand s’est engagé auprès du rabbin Samson Raphael Hirsch, le père de l’orthodoxie juive moderne, de n’y demeurer qu’à condition d’y vivre en conformité avec les préceptes de la loi juive, et il a par conséquent fait venir un abatteur rituel, ce qui permet l’ouverture de restaurants et points d’alimentation dont la supervision assure la cacherout[112].

À Arlon, la petite communauté continue de suivre les rites ancestraux, et elle construit une nouvelle synagogue en 1863, ce faisant nombreuse : « La sanctification de tous les aspects de la vie favorise l’échange et la transmission de pensées affectueuses et de vœux, aux amis, à la parentèle, à l’occasion des fêtes »[113]. On relève aussi dans cette communauté, la pratique d'une tradition de confection de langes décorés pour le nouveau-né après sa circoncision, les mappoth. Ce sont la mère et les sœurs qui en sont chargées de la confection[114].

Croissance de la population juive

Diverses vagues d’émigration accroissent la population juive au cours du XIXe siècle: de la révolution de 1848 à la guerre de 1870, l’atmosphère libérale de Bruxelles séduit de nombreux Juifs, qui viennent trouver refuge sur le sol belge ; les divers changements qui secouent l’Allemagne encouragent aussi une immigration juive, en particulier d’académiciens empêchés par les quotas ou autres restrictions qu’ils ne rencontrent pas à l’université libre de Bruxelles, qui s'offre en lieu d'accueil pour les intellectuels juifs[85]; la modernisation des techniques de taille, provoquée par la découverte en 1870 de gisements diamantifères en Afrique du Sud, couplée à l’insécurité économique des Juifs de Hollande, provoque leur afflux à Anvers dans les années 1880. C’est cependant à partir de 1881 que le visage du judaïsme belge se modifie : fuyant les pogroms et la misère, des Juifs arrivent en masse de la zone de résidence que leur a assignée l’empire russe, rejoints dix ans plus tard par des Juifs de Galicie et du reste de l’empire austro-hongrois.

L’immigration est, à l’image des contrées dont ces Juifs proviennent, fort hétérogène: la prégnance de la tradition juive est souvent plus importante parmi les arrivants, qu’ils viennent des petites bourgades isolées ou des grandes villes, mais l’on compte aussi de nombreux révolutionnaires — qu’ils militent pour l’établissement d’un foyer national juif, luttent pour la création d’une humanité internationale et athée où tous, Juifs inclus, seraient camarades et égaux ou pour le regroupement des travailleurs autour d’une union qui garantirait le maintien de leur propre culture, yiddishophone et laïque — pour lesquels la Belgique n’est censément qu’une étape avant « l’Amérique » ; refoulés, ils choisissent pour la plupart de demeurer à Anvers qui devient le principal centre du judaïsme belge au tournant du XXe siècle[24],[83]. La Belgique connaît ainsi quatre vagues d'immigration, qui se retrouvent toutes à Bruxelles. Ceux de Hollande privilégient Anvers, Gand et Liège, ceux d'Alsace et de Lorraine s'installent à Namur et à Arlon, ceux fuyant les persécutions de Russie se répartissent sur le territoire belge, tandis que ceux d'Allemagne se maintiennent dans la capitale[89].

Les Juifs font prospérer l’économie locale, en particulier le commerce diamantaire, mais la Belgique se réserve le droit de naturaliser les arrivants ou leurs enfants même lorsqu’ils naissent sur le sol belge, ce qui facilite une éventuelle expulsion[112].

L’immigration juive à Bruxelles se distribue dans l’ensemble de la ville, avec une plus forte concentration autour de la gare du Midi et de Cureghem. Vers le milieu du XIXe siècle, ils sont nombreux à habiter dans un quartier du centre-ville, entre la rue Neuve, la rue du Marais, la rue de la Blanchisserie et la rue de l’Écuyer. Les Juifs d’installation plus ancienne habitent généralement dans les beaux-quartiers de la capitale, sont éduqués dans les meilleures écoles, en particulier l’athénée de Bruxelles, produisent des grands noms de la société belge dont le médailleur Charles Samuel[116], se font souvent les champions du libéralisme, et se font enterrer, parfois à grands frais au cimetière de Dieweg. Assimilés à la nation belge, ils s’astreignent un détachement vis-à-vis de la vie juive et de ses legs ancestraux: les fils du docteur Salomon Hymans, natif de Hollande, se marient tous deux avec des lettrées non-juives, et l’aîné Louis, qui rédige la seconde version de La Brabançonne[117], donne naissance au parlementaire Paul Hymans qui, bien que n’ayant pas été élevé dans le judaïsme, n’en demeure pas moins considéré par certains comme une figure juive marquante de l'histoire belge[118]. Nombreux sont cependant les Israélites qui souhaitent préserver un ciment communautaire, adhérant au chapitre belge de l’Alliance israélite universelle, fondé et présidé par le compositeur Jules Erlanger ; le botaniste Léo Errera s’implique également dans la vie communautaire, et les femmes de sa famille ainsi que d’autres membres de l’élite juive tiennent des salons mondains sur le modèle de Paris quand elles n’œuvrent pas à la bienfaisance envers les défavorisés, comme Clara de Hirsch[24],[100].

La communauté liégeoise qui est la plus importante de Wallonie — ayant atteint le millier d’individus au tournant du siècle, après que le noyau communautaire venus du Limbourg néerlandais est rejoint par des Juifs en provenance de Pologne et de Hongrie ou de Roumanie ; les premiers sont des ouvriers en recherche de travail dans une industrie sidérurgique alors florissante tandis que les derniers veulent intégrer les hautes-écoles de la ville où l’admission des Juifs n’est pas soumise à un quota — présente un profil similaire car les Juifs ont tôt fait de s’intégrer à la vie de la Cité ardente: diplômé de l’école des mines à l’université de Liège (où le Bund ouvre par ailleurs une antenne ainsi qu’à l’université de Gand[83]), Georges Montefiore-Levi fournit les câbles du premier réseau téléphonique belge en 1879, fonde l’un des plus anciens instituts d’ingénieurs du pays quatre ans plus tard ainsi que divers asiles à Esneux, Bruxelles ou Borgoumont[108]. Louis Hillier met en musique le Chant des Wallons[119], et les escrimeurs olympiques[120] — Paul Anspach, Henri Anspach, Jacques Ochs et Gaston Salmon — font équipe pour offrir la médaille d’or d’escrime à la Belgique aux Jeux olympiques d'été de 1912[121]. La première médaille olympique décrochée par un Juif belge est quant à elle celle du joueur de water polo Henri Cohen en 1900[122].

À Arlon, on dénombre en 1865 trente-deux familles juives — présentes aussi dans le milieu rural[123] — perpétuant leur métier traditionnel de vente de chevaux, de bétail et de grain. Des communautés se forment à Namur et à Ostende après l’indépendance ; elles seront reconnues en 1874 et en 1904 respectivement[24],[124].

Avant les années 1840, à Liège, certains pratiquent le commerce ambulant (de toiles, etc.) à Gand et à Bruxelles (près de la Gare du Midi). D'autres toutefois, étaient la plupart du temps en voyage pour du commerce dans des régions éloignées et pour une clientèle chrétienne pieuse (couvents, etc.)[40]. Malgré leur mode de vie précaire, B.W. de Vries souligne que les marchands ambulants jouèrent en réalité un rôle économique important dans le rapprochement du monde rural et urbain, et desservaient les campagnes des produits urbains dont elles n'avaient pas accès. Les dirigeants communautaires, s'inquiétant de leur pauvreté, firent maints efforts de soutien et pour l'éducation de leurs enfants[40]. Pour Willy Bok: «...il nous semble que l’activité de marchand ou de colporteur est l'expression économique de l’instabilité de la position sociale des Juifs et de l'insuffisance de leur qualification professionnelle au début du XIXe siècle »[40]. Dans la seconde partie du siècle, l'activité principale reste le commerce de détail[89], mais du fait de l'élévation du niveau de vie, les échoppes se transforment petit à petit en magasins, et des entreprises familiales sont fondées, comme celles des frères Weil dans la lingerie ou celles des frères Brand, opticiens et photographes[88]. Chacun participe à l'ensemble des métiers de la société. À Anvers, une partie importante faisait partie de la main d'œuvre ouvrière[40]. Finalement, les nouveaux arrivants dotent les villes belges de leurs premiers grands magasins: Les Grands magasins Tietz, Les magasins de nouveautés Hirsch&Cie ou À l'Innovation[102].

Un tel accroissement ne va pas sans rencontrer d'opposition, et l’entrée de Juifs au sein de loges maçonniques, en particulier celle de Théodore Verhaegen, est moins motivée par l’espoir d’ascension sociale que le souhait d’échapper à l’antijudaïsme ambiant[100] : Victor Tesch et Jules Bara tentent de freiner l’érection de la Grande synagogue au nom d’un libéralisme qui réprouverait la subvention des cultes tandis que d’autres parlementaires arguent de la malignité des Juifs qui feraient mauvais accueil aux chrétiens arrivés dans leurs lieux de culte[125]. Du fait de cette opposition au culte juif, ce n'est que le 4 mars 1870, que le Parlement vote la suppression des « brimades », suivie l'année suivante de l'arrêté royal accordant au Consistoire la capacité civile[108]. L’arrivée des Juifs d’Europe de l’Est suscite la crainte de la compétition économique ainsi qu’une xénophobie primaire, et les doctrines récemment formulées en Allemagne qui fondent la judéophobie sur le concept de race, s’intègrent sans difficulté aux allocutions du Parti ouvrier belge qui les greffent sur la lutte des classes. L’antisémitisme « à la Belge » s’étend aux salons puis à la presse où il s’en prend à l’assimilation au sein de la société, et des personnalités comme Fernand Bischoffsheim ou Georges Montefiore-Levi sont nommément attaquées. Il connaît plusieurs regains en réaction à des flambées allemandes ou lors de l’affaire Dreyfus car la presse catholique belge — qui se distancie du discours racial — est anti-dreyfusarde et recourt aux mêmes clichés lorsqu’elle invente une cabale dans la lignée des Sages de Sion, qui soutiendrait le parlementaire libéral Jan Van Rijswijck[126].

Les femmes ont une place d’honneur dans la famille juive, elles veillent à la pureté du foyer et prennent en charge l’éducation des enfants. Reconnues de leurs vertus et mérites, elles jouent un rôle dans les actions philanthropiques et rejoignent progressivement le monde professionnel et social[87].

À Anvers, dès la fin du siècle, l'industrie du diamant est dirigée par des commerçants juifs, ce que Barak Richman explique par le fait que ce commerce et ce travail étaient « essentiellement fondés sur la confiance », conférant un avantage au mode de vie juif, en communautés soudées. Quant à la main d'œuvre juive, elle endurait de bas salaires et des conditions de travail rudes. La plupart d'entre eux s'organisent en syndicaux[Note 6]. L'industrie alors constituée de petites tailleries croîtra grâce aux découvertes de gisements au Congo dès 1902[127].

C'est aussi à Anvers, que les Juifs marocains importent du cotton depuis le Maroc, et en particulier depuis la communauté juive de Mogador. Le cotton était une importante industrie locale et dès 1870, ce commerce gagne en importance. Une fois arrivé en Flandres, le cotton était transformé en textile et en vêtements[128].

L'éducateur et publiciste Lehman Kahn pose un constat : « Les Israélites de nos jours ont consommé l’assimilation avec leurs concitoyens appartenant à d’autres cultes, par l’absorption intime et complète des idées dominantes de leur patrie, par l’adoption de sa langue, de ses usages et coutumes. Ils prennent part aux luttes sociales, scientifiques et politiques de la patrie, et partagent avec leurs concitoyens la bonne et mauvaise fortune, enfin, ils sont unis à eux par le sentiment le plus vif de patriotisme. »[87].

Au début du XXe siècle

Au tournant du siècle des ingénieurs juifs proche de la Cour royale font des progrès dans le domaine de la radio et de l'aviation[108], dont Robert Goldschmidt[13] qui à la demande du roi Léopold II, développe des liaisons télégraphiques avec le Congo, puis sous le patronage du roi Albert Ier.

Témoignant d'une intégration à la scène artistique, l'on retrouve des écrivains, des acteurs et des peintres juifs[102] — par exemple le dramaturge Francis de Croisset ou les frères Wolfers.

Dès 1904, le mouvement sioniste publie un premier hebdomadaire à Anvers, « Ha-Tikvah »[129](L’Espoir ). Il est rapidement suivi au cours de la première moitié du siècle, par plus d'une cinquantaine de périodiques juifs[52].

Dans le monde politique, le chanteur d'opéra Bernard Tokkie[106] participe au développement du mouvement flamingant, tout comme d'autres personnes d'origine juive, telles que les politiciens : Maarten Rudelsheim[106], Nico Gunzburg[106] et Salomon Kok. D'autres se rangent dans les rangs du mouvement syndical pour plus d'égalité sociale[102]. Anvers abrite aussi de nombreuses organisations sionistes, désapprouvées par les Juifs assimilés à Bruxelles qui défendent un patriotisme belge et craignent l'antisémitisme, malgré la sympathie affichée par diverses personnalités politiques belges envers la cause sioniste, dont Émile Vandervelde, Camille Huysmans, Louis de Brouckère et Georges Lorand[130]. Le mouvement féministe initié à la fin du XIXe siècle, notamment par l'avocat Louis Frank[131], attirera de nombreuses femmes juives au cours du siècle suivant, dont la militante socialiste Alice Pels, cofondatrice en 1924, du premier journal national de recrutement féministe La Voix de la femme[132].

Remove ads

Première Guerre mondiale

Résumé

Contexte

Durant la Première Guerre mondiale, ceux originaires d’Allemagne ou de Prusse sont amalgamés à l’envahisseur car ils en conservent parfois la culture et pratiquent une langue qui sonne fort allemande aux oreilles de non-initiés. De chuchotis populaires en manchettes de journaux, ils sont à tout le moins soupçonnés de chercher à tirer profit des troubles quand on ne les accuse pas de pactiser avec l’ennemi — malgré la pose de grands drapeaux belges aux devantures du commerce Grands Magasins Tietz à Bruxelles, celui-ci est vandalisé[133] et la parution en 1915 d’une tribune en faveur de l’invasion signée Fritz Norden, avocat juif et issu de l’immigration allemande, déchaîne les fantasmes[134].

La communauté d’Anvers est particulièrement frappée : des rues entières ainsi que les districts de Zurenborg et Borgerhout sont vidés de leurs habitants qui, lorsqu’ils n’ont pas fui, sont escortés par l’armée à la gare centrale d’Anvers tandis que leurs avoirs sont confisqués. Bien qu’exemptés de ces mesures en vertu de leur nationalité, les Juifs venus de Russie, craignant l'avancée allemande, choisissent de partager le destin des Juifs d’Allemagne ou de Galicie, rejoignant la cohorte de réfugiés forte d’un million et demi d’âmes dont vingt-cinq mille Juifs qui quittent la Belgique pour les cieux plus cléments de Hollande et de Grande-Bretagne. Tandis que les réfugiés échoués en Angleterre sont pris en charge par la charité juive locale, certains sont logés au luxueux hôtel Manchester mais la plupart le sont dans des quartiers crasseux qui rappellent aux natifs de Lodz les rues de leur enfance. Des Juifs galiciens arrivent à Schéveningue et y recréent une enclave qui reproduit le tissu social anversois, avec son club Antverpia dirigé par Romi Goldmuntz, ses cercles sionistes et même sa revue sioniste dont la durée de parution sera brève[133].

Rien de cela ne refroidit toutefois l’ardeur du Consistoire central israélite de Belgique: les soldats allemands qui assistent à l'office du grand rabbin, sont témoins d'une récitation d'une prière pour le roi, suivie de La Brabançonne, et qui se termine par un sermon patriotique et empli d'espoir de libération : « C’est l’indépendance que la sortie d’Égypte, que le Décalogue a apportée au monde, la liberté de penser et de croire, le droit des consciences, le droit de sentir et d’aimer selon son cœur, le droit de juger suivant sa raison. Nous sommes des êtres libres et nous avons le devoir de rester libres, de défendre, de sauvegarder notre indépendance, de ne pas la sacrifier honteusement, pour des considérations indignes de nous ». Cette attitude du culte israélite attire le courroux de l'occupant[135]. Tandis que le sionisme fait une timide progression à Bruxelles, où la communauté juive — même d’immigration récente — sera moins malmenée[133], le grand-rabbin Armand Bloch, arrêté pour patriotisme par les Allemands, devient le symbole de la loyauté juive, et ses administrés s’engagent en nombre dans la Grande Guerre[130] quand bien même ils devraient faire face à d’autres Juifs sur le front (les frères Philippson sont dans ce cas, chacun défendant avec ferveur sa patrie respective)[133] ; beaucoup en sortent décorés, en particulier Ernest Wiener[136] et le général de l'une des six divisions belges, Louis Bernheim, « petit Français d’origine juive, devenu Belge par naturalisation […] qui rendit à la Belgique des services inestimables. »[137]. Après avoir crypté les communications belges avec le « code Seligmann », Henri-David Seligmann[138] dirige la section des renseignements du Quartier général durant la guerre[108]. Le philanthrope américano-belge Dannie N. Heineman s’emploie par ailleurs à renforcer la population en négociant le Comité national de secours et d’alimentation et la Commission for Relief in Belgium, tandis que Thérèse Goldschmidt, qui se fera connaître pour ses engagements féministes et sociaux, met en place une association d’aide aux infirmières[132], qu'Alfred Loewenstein fournit l'armement à l'armée belge depuis Londres[62], et que la Belgique demande à Salomon Benatar, un aventurier juif de Rhodes qui a développé la communauté juive dans les possessions belges au Congo, d’organiser le ravitaillement des troupes belges massées à la frontière avec la colonie allemande du Burundi[139]. Alfred Errera (en) s'engage comme volontaire dans l'armée et est décoré de l'ordre de la Couronne pour avoir inventé un système de repérage des batteries ennemies[140]. La plaque commémorative de la synagogue israélite de Bruxelles comporte en outre quelques noms aux consonances nord-africaines ou levantines[141] car des Juifs d’Algérie et de Turquie se sont installés à Bruxelles au tournant du siècle, les premiers fuyant les retombées de l’affaire Dreyfus tandis que les seconds semblent avoir été attirés par les opportunités qu’offre la Belgique[142].

Remove ads

Entre-deux-guerres

Résumé

Contexte

Après la guerre dont on assure qu’elle sera la Der des Ders[143], l’immigration repart de plus belle, et la population juive atteint 100 000 personnes à la veille de la Seconde Guerre mondiale[83]. Une fois l'armistice signé, la reprise économique nécessite une main-d'œuvre étrangère considérable et déjà, un certain nombre de réfugiés juifs de l'Est rejoignent l'industrie charbonnière, sidérurgique, de l'armurerie, de la construction et verrière (en particulier à Seraing)[144].

Années 1920

Une première vague d’immigration a lieu dans les années 1920 : chassés de Pologne par les pogroms, le marasme économique, l’antisémitisme qui l’accompagne ou les « quota de Juifs » des numerus clausus pratiqué par les universités, des Juifs de tous bords et horizons débarquent à Anvers, où la plupart choisit de rester lorsque les mesures mises en place par les États-Unis limitent les départs pour l’Amérique (le fait est assez notable pour être évoqué dans l’un des romans de Cholem Aleikhem). Quelques familles arrivent aussi dans le Pays noir, développant la communauté de Charleroi en 1925, d’autres rejoignent les centres juifs à Bruxelles et dans le reste de la Belgique — ils ont de ce fait tendance à se masser autour des gares, des synagogues ou de quartiers à forte densité juive, et perpétuent les modèles sociaux, professionnels et culturels qui avaient cours dans les pays qu’ils ont à peine quittés. Beaucoup arrivent « en chaîne », rejoignant qui un parent, qui un camarade, qui un membre de la cour hassidique qu’il fréquentait[112].

Déjà dominante avant cet afflux, Anvers devient le cœur battant et palpitant du judaïsme belge (parfois appelée la « Jérusalem de l'Escaut »[30]), et abrite toutes les composantes de sa diversité, entendent maintenir une cohésion sociale et érigent différents cercles et associations représentant divers corps de métier (artisans, journalistes, vendeurs sur les marchés, etc.). Le Joodse Muziekvereniging est créé en 1925 par Freddy Grunzweig fut l'un des plus populaires et organisait des concerts de la musique classique ou contemporaine et d’inspiration hébraïque avec des musiciens de premier plan[100] — il intégrera dans son répertoire de nombreuses compositions d’inspiration hébraïque de musiciens juifs (dont Milhaud, Bloch et Wieniawski) ou non-juifs, et des morceaux de musique klezmer[100]. Des chantres des synagogues rejoignent les opéras[30], et de nombreux compositeurs juifs s'illustrent en Belgique comme les frères Édouard, Léopold et Adolphe Samuel[100], Daniel Sternefeld[100], Eduard Lassen[145], Ida Simons (en)[100] et Alex de Vries[106].

La vie culturelle se développe autour du théâtre en yiddish, de cercles littéraires, de loisirs, d'activités pour enfants ou encore de clubs sportifs[146]. Un premier club sportif ouvre en 1920, le Maccabi[106](avec basket-ball, le football, la natation, le tennis, la gymnastique, les échecs et le bridge), suivi par le Hapoel (avec le football, le tennis de table et les échecs) et un puis par un troisième club, Yask (sigle de Yiddisher Arbetersportklub)[52]. En parallèle, les Juifs orthodoxes multiplient lieux de culte et d’étude (on en compte 27 entre les deux guerres, rattachés à une famille, une cour hassidique ou un cercle lituanien)[112]. Une école secondaire juive est créée en 1920 à Anvers, avec la particularité de dispenser des cours en hébreu moderne[30]. Dans les communautés d'immigrés de l'Est, des lieux de prières (Shitbbelkh) sont créés dans des bâtiments préexistants, gardant un aspect intérieur simple, comme c'était aussi le cas dans leurs régions d'origine[147].

Années 1930

La période de 1933-1940, connaît une seconde vague de réfugiés fuyant les persécutions en Allemagne[130]. En arrivant en Belgique, ils subissaient des conditions de vie précaires[148] et les réfugiés devaient souvent combiner diverses sources de revenus[149]. Un comité d'aide fut mis en place pour leur apporter de l'assistance. En décembre 1938, le gouvernement autorise l’accueil de 2 000 enfants, mais certains enfants venus seuls sont expulsés vers l'Allemagne, ce qui provoque l'émoi de la presse belge[148].

Pendant la crise des années 1930, nombre de Juifs subsistent de petits métiers et connaissent une pauvreté parfois extrême. Dès le début de la crise, des mesures économiques sanctionnent les commerçants étrangers, qui sont principalement juifs. En 1934, le commerce ambulant est visé par des taxes et par l’exigence d’un permis difficile à obtenir. En 1936, la vente au porte-à-porte est interdite pour la maroquinerie, les épices et autres. Des quotas pour la main-d’œuvre étrangère et des mesures anti-immigrés sont mis en place. Beaucoup de Juifs se retrouvent sans revenus, exclus des indemnités de chômage et sont contraints de subsister de la charité publique. Certains témoignent d'intolérance, étant contraint d'exercer leur métier dans « des ghettos juifs ». Beaucoup jouèrent alors un rôle important dans les mouvements de grève, en particulier dans les secteurs de l'industrie textile et du diamant (comme les frères Emiel et Israël Piet Akkerman (nl)[150])[148].

Jusqu'à la fin des années 1930, beaucoup peuplent les classes inférieures et moyennes de la société[151]. Les immigrants de l'Est, perpétuent leurs artisanats[146] et s'organisent généralement sous forme d'entreprises familiales, ce qui en outre, les maintiennent en retard face au progrès de l'industrialisation et de la mécanisation[151]. En pleine période de crise, les plus démunis étaient contraints de pratiquer des petits métiers[151]. À Bruxelles, beaucoup de Juifs travaillaient dans l’industrie textile et dans l’industrie du cuir (confection et vente de maroquinerie, couturiers et chapelières)[152] ou étaient commerçants, dont ceux vendant de l'alimentation juive[153]. Étant à la source de la production du cuir, les commerçants juifs participent au développement du secteur de la production de sac à main, permettent aux femmes moins aisées de suivre les modes du moment, les commerçants vendant généralement à des prix en dessous du marché[153]. Dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean par exemple, les familles juives travaillaient dans le commerce alimentaire ou la confection, ainsi que dans l'hôtellerie ou la construction[110]. À Anvers, le secteur du diamant, était principalement tenu par des familles juives[112]. À Liège et à Charleroi, une partie travaillait dans les mines, dans la sidérurgie et dans la métallurgie[148].

Trois principaux courants de pensée partagent ces nouveaux immigrés juifs en Belgique, à la veille de la Seconde Guerre mondiale : le courant religieux orthodoxe principalement à Anvers, le mouvement national juif séparé en différentes factions (dont les sionistes généraux, le Mizarhi, le Poale Zion, le Dror et WIZO[83]) et le socialisme (communisme ou bundisme)[83]. Dans une quête d'émancipation et dans l'idéal de la solidarité: les communistes juifs s'engagent principalement dans la lutte syndicale, tandis que les mouvements sionistes ouvrier et libéral se popularisent et que des membres des scouts de l'Hashomer Hatsaïr partent dès 1929, pour reconstruire la terre juive[154]. Un peu moins d'une centaine de jeunes rejoignent les kibbutzim[155]. L'antifascisme connait également une popularité et quelque 200 Juifs partent comme volontaire pour combattre dans les Brigades internationales lors de la guerre civile espagnole[154]. Les jeunes se rassemblent dans des mouvements de jeunesse, ont en compte plus de dix-neuf à la fin de la décennie[52].

Marion Schreiber décrit les Juifs comme souvent des citoyens respectés et parle d'une cohabitation pacifique. Elle cite le cas de l'accueil des réfugiés du Saint Louis en 1939, alors que les autres nations les avaient rejetés, pour démontrer la bonne volonté de la Belgique[156]. Anne Morelli, remet en question la perception d'« une terre d'accueil » pour les réfugiés. Elle cite une volonté de la Belgique d'empêcher l'arrivée de réfugiés juifs italiens fuyant les mesures antijuives en 1938, en s'empressant de rétablir le visa obligatoire depuis l'Italie et elle considère que ceux fuyant l'Allemagne nazie ont fort souffert des limitations de l'asile, en particulier ceux déportés vers la France et qui ont été ensuite déporté vers les camps d'extermination[157].

En science, Jacques Errera[13] se voient décerner le prix Francqui tandis que d'autres s'exilent dans les années 1930 ou en réaction à la guerre.

Remove ads

Shoah en Belgique

Résumé

Contexte

Avant la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive en Belgique s'élève à 100 000 personnes (dont 55 000 à Anvers et 35 000 à Bruxelles). Parmi elle, 20 000 individus sont des réfugiés juifs allemands.

Le roi Léopold III décide, sans consulter son gouvernement, d'une reddition en . Le gouvernement belge s'exile à Londres et la Belgique est occupée pendant la plus grande partie de la guerre. La Belgique et le Nord de la France sont placés sous le commandement militaire d'une Militärverwaltung. À la fin novembre 1940, le mathématicien Alfred Errera, qui avait été décoré durant la Première guerre mondiale, ainsi que d'autres membres de familles qui ont joué un rôle important pour la Belgique, demandent au roi Léopold III d'être considérés comme belges et dénoncent les ordonnances antijuives comme étant anticonstitutionnelles. Le professeur est malgré cela démis de son poste à l'Université libre de Belgique et de ses fonctions d'échevin d'Uccle[140]. Des ordonnances antisémites ne tardent pas à être promulguées imposant, notamment, la création de l'Association des Juifs en Belgique (AJB) () à laquelle est assignée la tâche du recensement des Juifs résidant sur le territoire. Les mesures économiques contre les Juifs sont suivies par le travail forcé, dont en particulier dans des camps du Nord de la France[4]. Les étoiles jaunes sont distribuées par certaines communes, principalement dans le Grand Anvers, et le port devient obligatoire à partir de . Y figure une lettre noire "J" (pour Juif en français et Jood en néerlandais), visant à stigmatiser les Juifs qui doivent l'arborer.

Les Juifs reçoivent des convocations à Malines, enjoignant ses ressortissants à se présenter spontanément à la caserne Dossin pour le, soi-disant, travail obligatoire ; pour la déportation dans les faits. Lorsque, sous l'action de la résistance juive, ils cessèrent de se présenter spontanément à la caserne, des rafles et des arrestations domiciliaires furent organisées. La police communale d'Anvers prit ainsi part à de nombreuses arrestations à leur domicile et à leur acheminement à la Caserne Général-Dossin à Malines, en vue de leur déportation à Auschwitz.

Le premier convoi de la déportation des Juifs de Belgique quitte Malines, le 4 août 1942. Il y eut ainsi 28 convois dont la destination était le camp d'extermination d'Auschwitz. Le dernier convoi quitta le territoire le . Certains Juifs résidant en Belgique furent déportés via le camp de Drancy, d'autres ont été tués en France dans le cadre de l'Organisation Todt. Plus de 25 000 Juifs de Belgique ont été tués entre août 1942 et juillet 1944[158].

Le plus important mouvement juif de résistance en Belgique pendant la guerre fut le Comité de défense des Juifs (CDJ). Il fut fondé en sous l'impulsion d'Hertz et d'Yvonne Jospa et de certains membres de l'AJB comme Maurice Heiber qui était le responsable de la section enfance du CDJ et occupait la même fonction au sein de l'AJB. Le CDJ était rattaché au Front de l'indépendance. La seule section enfance du CDJ disposait de l'appui de 138 institutions et plus de 700 familles d'accueil qui permirent de soustraire au plan d'extermination nazi plus de 4 000 enfants. Dans cette tâche, le CDJ, au travers de l'implication d'Yvonne Nèvejean disposait de l'assistance de l'Office de la naissance et de l'enfance et d'un réseau catholique à travers l'action de membres du clergé comme Joseph André ou Dom Bruno qui permirent de placer les enfants, sous une fausse identité, dans des foyers ou des familles d'accueil[159],[148]. La résistance juive s'illustra par différentes actions contre l'occupant et ses relais collaborationnistes. Parmi les principaux faits d'armes, l'incendie des locaux de l'AJB en et en , l'assassinat de son directeur, Robert Holzinger ou encore, l'attaque du XXe convoi par Youra Livchitz et ses deux coéquipiers en [160]. De nombreux Juifs résistent dont Mala Zimetbaum. D'autres Juifs belges combattent l'occupant allemand en rejoignant les armées alliées, dont les premiers officiers belges à mourir au combat en Normandie, ainsi que dans les rands de la RAF.

Tout comme d'autres communautés, la communauté de Heide (nl) disparaît complètement, et sa synagogue et sa yeshiva sont détruites[161].

Durant l'occupation de l'Allemagne nazie, approximativement 100,000 Belges collaborent[162], dont quelques milliers dans la Légion flamande et la Légion Wallone[163]. 53,000 Belges sont condamnés par la justice d'après-guerre.

En 2004, le gouvernement belge demande au Centre d'études guerre et société (CEGES) d'établir un rapport sur l'implication des autorités belges au sujet de la spoliation et la déportation des juifs en Belgique. L'ouvrage, de plus de mille pages, est remis en 2007, il s'intitule: La Belgique docile. Le gouvernement belge avait présenté officiellement ses excuses à la communauté juive en 2002, elles sont réitérées après le rapport, en 2012.

Remove ads

Seconde moitié du XXe siècle

Résumé

Contexte

De 1945 à 1948, l'émigration des réfugiés juifs vers la Palestine mandataire depuis la Belgique se produit malgré les craintes britanniques[164]. De nombreux survivants juifs à la Shoah trouvèrent refuge en Belgique ou y transitent en route vers les États-Unis d'Amérique.

La mémoire de la Shoah occupe une part importante de la vie communautaire juive[7]. Les souvenirs de la Shoah marquent les œuvres d'artistes d'après-guerre comme René Kalisky, Jacques Ledoux, Idel Ianchelevici[116], Etju Schoenfeld[116] ou Charles Szymkowicz. D'autres sont déportés, sont déplacés dans un autre pays[116] ainsi que périssent durant l'occupation[165]. Des rescapés militent pour le devoir de mémoire. Le survivant Sylvain Gutmacher publie des témoignages, poèmes et contes[166]. Son frère, Félix Gutmacher est l'auteur de l'ouvrage Jamais je ne vous oublierai. Dans la littérature, les poètes Alain Bosquet et Werner Lambersy[167]. Dans le cinéma, Riton Liebman rend un hommage à son père qui a traversé la Shoah[168], et Lydia Chagoll dans un hommage aux enfants victimes de la Shoah[169].

Après la guerre est créée l'organisation AVON (Aide aux Victimes de l’Oppression nazie) par principalement des membres du parti communiste de Belgique[170]. Faisant suite à l’Association des israélites victimes de la guerre (AIVG) de 1944, le Service social juif, est créé en 1961 et le Centraal Beheer van Joodse Weldadigheid en Maatschappelijk Hulpebetoon (Administration centrale de la bienfaisance et de la protection sociale juives)[83]. Le centre Romi Goldmuntz d'Anvers, fondé initialement en 1920 par Nico Gunzburg pour venir en aide aux « pauvres et indigents de notre société », à quant à lui fermé ses portes[170].

La période de prospérité d'après guerre, témoigne d'une réussite de mobilité sociale, la majorité de la population juive rejoignant les classes moyennes et supérieures en l'espace de deux décennies[7].

Trois principaux centres communautaires sont créés ; le Centre Communautaire Laïc Juif est fondé en 1959, le Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB) fondé en 1969, et le Cercle Ben Gourion, fondé en 1979. Le CCOJB représente la communauté juive[83] par « la défense, l'étude et le développement des valeurs juives en Belgique et dans le monde ». (En 1994 a été fondé à Anvers un pendant néerlandophone au CCOJB, le Forum des organisations juives)[83]. Le CCLJ est créé pour reconstruire la vie juive laïque, en se focalisant sur des activités politico-culturelles[170] .

La musique perdra de son importance à la suite des événements tragiques que vivra la communauté. Néanmoins des musiciens rejoignent les orchestres belges ou participent aux Concours Reine Élisabeth[171]. Les années 1990 sont marquées par une volonté de conserver la musique juive[172], ou par des petits groupes de klezmer[173] et traditionnelle sépharade[174].

Le théâtre yiddish disparait alors que la scène leur fut interdite[175] , mais dès la fin de la guerre, Jacques Huisman fonde le Théâtre national[176]. Un Institut de la Mémoire audiovisuelle juive présente des réalisateurs belges importants qui abordent les sujets touchant à la culture et à l'identité juive, dont : Samy Szlingerbaum qui réalise un film sur l'immigration de ses parents à Bruxelles[177]; Boris Lehman qui produit un « Cycle judaïque »[178]; Hélène Lapiower qui réalise un documentaire sur sa difficulté d'assumer cet héritage culturel[179] ou encore Chantal Akerman[180].

Dans le domaine des arts visuels, des artistes juifs s'épanouissent en Belgique. Le collectionneur David van Buuren lèguera sa maison et ses œuvres d'art pour en faire un musée à Bruxelles en 1975, et le musée juif expose des œuvres d'artistes juifs comme celles d'Arnó Stern[181] ou de la famille d'artiste Kaliski[182].

Judaïsme

Les principales fêtes continuent d'être célébrées (Roch Hachana, Yom Kippour, Souccot, Sim'hat Torah, Hanoucca, Pessa'h et Chavouot) et à cela s'ajoute les rites de naissance, de circoncision, de bar- ou bat-mitsvah, de mariage et de décès.

Dès la libération en septembre 1944, les quelques centaines de rescapés de la ville d'Anvers se réorganisent à nouveau en communauté religieuse. Vers 1960, l'on compte déjà six divisions communautaires hassidiques — Belz, Guèr, Satmar, Tchortkow, Vishnitz et une autre autour du rabbin Gewuerzman — totalisant 1 500 personnes. À la fin du siècle, on retrouve 18 divisions et l'observation religieuse s'est rendue plus rigoriste[185]. Pour l'historienne Veerle Vanden Daelen, la renaissance de la communauté dès le lendemain du génocide est un témoignage de la résilience de la culture juive traditionnelle. Ce courant religieux impose un mode de vie strictement dicté par les règles religieuses, et se démarque par son attrait à une « mystique fondée sur l'exaltation des émotions religieuses » (dans la joie, le chant, la danse, l'enthousiasme et la ferveur)[186]. Le courant a représenté une part importante du judaïsme de la ville, en restant toutefois minoritaire dans le judaïsme orthodoxe[185].

Depuis les années 1960, il existe un judaïsme réformé (aussi appelé « libéral »), qui vise à être accepté dans le monde juif et à la tolérance et l'ouverture sur le monde[187] et une vie communautaire[188]. Le courant à comme particularité de se vouloir tolérant, par exemple vis-à-vis de la prière avec les femmes, en étant accessible aux couples mixtes ou homosexuels et en pratiquant aussi les prières dans la langue du pays[110]. La communauté libérale de Bruxelles a été particulièrement développée depuis 1965 par le rabbin Albert Dahan[188].

Il existe également un judaïsme humaniste (aussi appelé laïc), qui met en valeur un aspect culturel commun à préserver, et est représenté par le Centre communautaire laïc juif[110]. Pour le Président du Centre, la laïcité juive dépasse la pratique religieuse : « Cela englobe la culture, la nourriture, le folklore, les services à la communauté et une forme d’engagement politique qui nous relie à notre judéité »[189].

Le Consistoire central israélite de Belgique (CCIB) représente les juifs de Belgique auprès de l'État belge et des autres religions. Chaque communauté a à sa tête un conseil d'administration avec un rabbin et un collège de laïcs élus par la communauté[83]. Le Consistoire englobe une communauté orthodoxe et des communautés traditionalistes. La communauté juive libérale ne fait pas partie du Consistoire mais est reconnue par l'État[83].

Différentes synagogues ont été fermées ou ne sont plus en activité. En 1995, la dernière synagogue de Gand ferme définitivement[84].

Remove ads

Début du XXIe siècle

Résumé

Contexte