Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Liste des monarques de France

page de liste de Wikimédia De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

La liste des monarques de France réunit les rois et les empereurs qui ont régné sur la France, au travers des différentes constructions politiques, territoriales et dynastiques qui se succédèrent : Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens (Capétiens directs, Valois, Bourbons, Orléans) et Bonaparte. Parmi les différents moments de cette monarchie française, on distingue l'époque des royaumes francs au haut Moyen Âge, la Francie occidentale issue du partage au IXe siècle de l'Empire carolingien, le royaume de France en tant que tel jusqu'à la Révolution française, puis le Premier Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet et enfin le Second Empire. Le dernier monarque ayant régné en France est l'empereur Napoléon III, déchu officiellement le , après la défaite de Sedan. Jusqu'alors, la France avait toujours été un royaume ou un empire, hormis durant deux périodes : la Première République, du au , et la Deuxième République, du au (voir la liste des présidents de la République française).

La date de commencement de la France en tant que royaume et entité politique constituée est sujette à controverse. La date la plus reculée admise est celle de l'avènement de Clovis en 481, qui correspond globalement à l'émergence et la consolidation du Regnum Francorum. Sa conversion au christianisme lui a permis de réunir au royaume des Francs le royaume des Wisigoths, le royaume des Burgondes, le royaume de Soissons et les restes du pouvoir impérial exercés par les évêques dans les différentes cités gallo-romaines. Le territoire continue sur plusieurs siècles à s'appeler la Gaule, mais on possède depuis cette date des actes de la chancellerie de France qui attestent l'existence et la continuité d'un État franc, puis français.

Remove ads

Historiographie

Résumé

Contexte

Histoire des listes de souverains

Sous la royauté

Sous la royauté, diverses listes de souverains français ont existé et toutes n'étaient pas cohérentes ; ainsi la liste des rois représentés dans la Grand-Salle du Palais de la Cité ne coïncide pas avec celle du Registre de Guérin réalisé par le clerc Étienne de Gallardon sur ordre de l'évêque de Senlis[1],[2]. Ces diverses listes avaient pour particularité d'intégrer les prédécesseurs païens de Clovis Ier, à commencer par Faramond[Note 1], et de suivre la suite des rois de Neustrie en excluant ceux d'Austrasie[3]. Les différences portaient sur la prise en compte ou non de Charles Martel, représenté comme roi à la basilique Saint-Denis ou sur le reliquaire de Saint Louis à la Sainte-Chapelle[4], de Charles de Basse-Lotharingie, intégré dans le Registre de Guérin[1], ou de roi associé mais n'ayant pas régné, comme Philippe, frère aîné de Louis VII représenté à la Grand-Salle[5],[3]. Du haut Moyen Âge jusqu'à la Renaissance, la légende de l'origine troyenne des Francs et des Gaulois permit également aux Francs puis aux Français de faire de leurs souverains les héritiers des rois de Troie et des Gaules ; ainsi, Jean Lemaire de Belges raconta l'histoire des rois des Gaules ancêtres des rois de Troie et de France[6]. Les listes produites par les serviteurs directs de la monarchie française s'en tenaient cependant aux seuls rois des Francs et de France. La liste de l'Almanach royal, paraissant sous l'Ancien Régime et la Restauration, ne donnait que les rois et les reines depuis Hugues Capet[2].

Par les historiens

Depuis, plusieurs listes ont été établies par les historiens et pour une chronologie précise, notamment des règnes du haut Moyen Âge, on peut consulter :

- Hervé Pinoteau, La symbolique royale française, Ve – XVIIIe siècles, P.S.R. éditions, 2004, p. 867-873 ;

- Christian Settipani et Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des Capétiens, 481-987, 1re partie Mérovingiens, Carolingiens et Capétiens [« Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France », I, 1], 1993, p. 38-39 ;

- Erich Zöllner, Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhundert, Munich, 1970, p. 106-108 ;

- Margarete Weidmann, « Zur Chronologie der Merowinger im 7. und 8. Jahrhhundert », Francia, 1998, t. 25/1 Mittelalter-Moyen Âge, Sigmaringen, 1999, p. 177-230.

Le baron Hervé Pinoteau donne par exemple quatre-vingt-cinq souverains de Clovis Ier à Charles X en incluant les rois d’Austrasie, les empereurs Lothaire[Note 2] et Charles III le Gros, ainsi que les rois associés sous les premiers Capétiens directs[7].

Titulature

Titres officiels

Le titre officiel des souverains français est le même depuis le tout premier roi franc jusqu'à la Révolution. En latin, on emploie le terme de rex Francorum, qui peut se traduire, selon les époques, soit par « roi des Francs », soit par « roi des Français », puis, à partir de Philippe Auguste, rex Franciæ « roi de Francie » ou « roi de France ». Aucune source en français ne permet de savoir comment les rois s'intitulaient en langue romane avant le XIe siècle. Dans la Chanson de Roland, la titulature hésite entre « roi de France », « roi des Français » et « roi des Francs »[8]. Après 1789, le titre change en fonction des régimes, entre « roi de France » (Restauration), « roi des Français » (Première Restauration et Monarchie de Juillet) et « empereur des Français » (Premier et Second Empires). Ces titres ont pu être complétés de titres complémentaires correspondant aux souverainetés étrangères acquises par le monarque.

- On peut cependant noter une évolution dans l'emploi des titulatures, en particulier après le règne de Philippe Auguste :

- sous les Mérovingiens, malgré les partages du royaume de Clovis Ier, les descendants de ce dernier régnant sur différentes portions du territoire franc (Austrasie et Neustrie) porteront simultanément le titre de roi des Francs, manifestant par là la conscience de l'unité et de l'identité particulière du royaume des Francs[9] ;

- sous les Carolingiens, cet usage se poursuit avec deux modifications ; l'ajout par Charlemagne des titres correspondant à ses nouvelles souverainetés : « empereur gouvernant l’Empire romain, roi des Francs et des Lombards » ; puis l'abandon après 814 par les rois de toute référence à un peuple ou une nation jusqu'au rétablissement par Charles III le Gros du titre de roi des Francs[Note 3] ; il s'agissait pour Charles III, devenu le seul Carolingien et l'héritier des terres d'origine du royaume franc, de montrer qu'il était le continuateur légitime de la tradition franque[10],[Note 4] ; ce titre sera repris par ses successeurs Robertiens et Carolingiens jusqu'à Louis V.

- c'est sous les premiers Capétiens que commencent à apparaître des textes en langue vernaculaire, dans lesquels le titre de roi de France devient rapidement dominant. En latin, le titre officiel demeure rex Francorum, mais sous le règne de Philippe Auguste apparaît, à partir de 1190, celui de rex Franciæ, roi de France[11] qui sera dès lors en concurrence avec le titre de rex Francorum jusqu'à la Révolution ; les littérateurs non officiels inventeront par ailleurs le titre de rex Galliæ pendant la Renaissance[10].

- Le titre officiel de roi de France, en usage jusque sous Louis XVI puis sous la Restauration, est éventuellement complété d'autres titres acquis par les souverains français[Note 5] ; ainsi :

- 1285 – 1328 : roi de France et de Navarre, par le mariage de Philippe le Bel avec Jeanne Ire, reine de Navarre ;

- 1494 – 1504 : roi de France, de Sicile et de Jérusalem sous Charles VIII et Louis XII ;

- 1499 – 1525 : roi de France et duc de Milan sous Louis XII et François Ier ;

- 1574 – 1589 : roi de France et de Pologne sous Henri III[Note 6],[12],[13] ;

- 1589 – 1789 puis 1814 – 1830 : roi de France et de Navarre, titre donné au roi de Navarre Henri de Bourbon quand il devint roi de France sous le nom de Henri IV.

- Le titre officiel du souverain est roi des Français sous la Révolution française et la monarchie de Juillet :

- 1789 – 1792 : Louis XVI est titré roi des Français le , après les événements liés à la Révolution. Le titre sera officialisé sur le sceau royal en 1790 et dans la Constitution de 1791.

- 1830 – 1848 : le duc Louis-Philippe d'Orléans, lieutenant général du royaume, est proclamé Louis-Philippe Ier, roi des Français le .

- Le titre officiel du souverain est empereur des Français sous les deux empires français :

- 1804 – 1814 et 1815 : Napoléon Bonaparte, Premier consul, est proclamé Napoléon Ier, empereur des Français le ; il complétera ce titre par ceux de roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la Confédération suisse ;

- 1852 – 1870 : le prince Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, devient Napoléon III, empereur des Français le . C'est le dernier monarque à avoir régné sur la France.

Titres officieux

Au-delà du titre officiel, les rois de France bénéficiaient de deux qualifications accordées par les papes :

- « Fils aîné de l'Église »[14],[15], parce que les rois de France étaient les successeurs directs de Clovis Ier, premier roi d'Occident baptisé et converti au christianisme nicéen[16],[17],[18]. Le titre de « fils aîné de l'Église » n'était pas officiel mais il s'imposa progressivement comme désignant sans équivoque le roi de France. Pour être tout à fait exact, on aurait dû préciser « Fils aîné de l'Église d'Occident » ;

- « Roi Très chrétien »[19],[20],[21],[22], ce titre désigne à partir de Charles V le seul roi de France. Le titre de « Très chrétien » n'était pas officiel mais en revanche le prédicat « Sa Majesté Très Chrétienne » était officiellement utilisé dans les traités.

Numérotation

Règles de numérotation

Dès la fin du Moyen Âge, on commença à numéroter les rois depuis les Mérovingiens, à partir des ancêtres mythiques de la « Première race de France »[23]. Cette numérotation débute avec le mythique Faramond, premier roi franc païen, et omet plusieurs rois, car elle ne retient que le seul souverain de Paris ou de la Neustrie durant les périodes de partages successoraux du royaume des Francs. Ainsi, dans la grand-salle du palais de la Cité, la numérotation des rois Thierry et Dagobert ne tenait pas compte des rois des Francs d'Austrasie. Sous l'Ancien Régime, les rois de France tiennent les seuls rois de Neustrie pour leurs prédécesseurs et Charles VII est donné comme étant le « 57e roi de France », suivant la numérotation émise par Jean du Tillet[24]. On trouve ainsi les mentions de « Louis XIV, 68e roi de France » du vivant du roi[25], et Louis XVI était connu comme le « 70e roi de France »[26].

Compte tenu du fait que les rois d'Austrasie se considéraient et se titraient « rois des Francs », ils sont désormais donnés et numérotés dans les listes de souverains francs et français. Ainsi, Hervé Pinoteau donne Louis XVI 82e ou 83e roi de France[27],[Note 7]. Après le partage de 843, les rois des Francs de l'Ouest, à partir de 911 et le règne de Charles III le Simple, sont les seuls à se titrer « rois des Francs ». Ils sont comptés dans la liste des rois français, les autres royaumes issus du partage ayant perdu conscience de leur lien avec le royaume des Francs originel, essentiellement basé en Gaule.

À noter:

- la liste des rois de France comprend deux Charles III : Charles III le Gros, fils de Louis le Germanique, qui a réuni pour un temps sous sa couronne l'empire de Charlemagne avant d'être déposé par les grands du royaume, est compté « en doublon » avec Charles III le Simple[28]. Charles le Gros aurait été considéré comme un « régent » au temps de la minorité de Charles le Simple, ou bien il aurait été oublié de la numérotation à l'époque de Charles V le Sage, premier roi numéroté de son vivant[29]. Entre ces deux Carolingiens, la couronne a pourtant été portée près de dix ans par Eudes, le premier roi des Francs robertien.

- Henri VI d'Angleterre n'est pas comptabilisé, bien qu'il eût été couronné roi de France à Notre-Dame de Paris en vertu du traité de Troyes, car Charles VII, qui lui contestait la couronne dans le cadre de la guerre de Cent Ans, finit par l'emporter grâce à Jeanne d'Arc d'une part et à la guerre des Deux-Roses (guerre de succession d'Angleterre) d'autre part.

Origine de la numérotation

La numérotation des grands personnages homonymes ne débute qu’au XIIIe siècle[30]. En France, celle des rois apparaît sous le règne de Louis IX, roi de à [30]. À la suite notamment de l’Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval de Bernard Guenée[30],[31],[32], les historiens s’accordent pour considérer le dominicain et encyclopédiste Vincent de Beauvais comme le premier chroniqueur connu à numéroter les rois de France[30],[31] ; Primat de Saint-Denis la systématise[30],[31],[32].

Il est admis[33] que Charles V, roi de France de à , est le premier à se donner un numéro d’ordre[34],[35]. Louis XI, roi de France de à , est le premier des « Louis » à prendre un numéro d’ordre[34] ; son successeur, Charles VIII, roi de France de à , le premier à graver son numéro d’ordre sur la matrice de son sceau[34] ; et son successeur, Louis XII, roi de France de à , le premier à graver son nom associé à son numéro d’ordre sur les monnaies royales[34]. Le numéro d’ordre de François Ier, roi de France de à , ne lui a été attribué qu’après sa mort, par rétronymie, afin d'éviter la confusion avec son petit-fils, François II, roi de France de à [34].

Remove ads

Liste des monarques de France

Résumé

Contexte

Mérovingiens (481-751)

La plupart des Mérovingiens ne règnent que sur une partie du royaume des Francs, au gré des partages. Néanmoins, ils portent tous le titre de « roi des Francs » (rex Francorum), et non celui de « roi de Reims » ou de « roi d'Austrasie », ce qui témoigne d'une conscience de l'unité du regnum Francorum[36],[37].

Carolingiens (751-987)

N.B. : en bleu, les rois ne faisant pas partie de la lignée des Carolingiens. Ces derniers, issus des Robertiens (famille de la noblesse franque), furent élus en attendant qu'un Carolingien en capacité puisse reprendre le trône.

Capétiens

Capétiens directs (987-1328)

N.B. : en rouge, les rois associés à leur père mais n'ayant pas régné. En effet, jusqu'à Philippe II, les héritiers du trône étaient sacrés du vivant de leur père afin de garantir le maintien de la dynastie et d'éviter d'éventuels conflits de succession.

Valois (1328-1589)

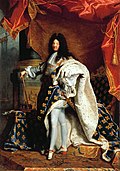

Bourbons (1589-1792)

Bonaparte (1804-1814)

Bourbons (1814-1815)

Bonaparte (1815)

Bourbons (1815-1830)

Orléans (1830-1848)

Bonaparte (1852-1870)

Après Napoléon III, la France n'a plus eu ni rois ni empereurs, mais trois régimes républicains et un quatrième (légalement nul) dont le « chef de l'État », s'il n'envisageait pas de limite de durée à sa fonction, ne portait néanmoins aucun titre royal ou impérial.

Remove ads

Notes et références

Articles connexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads