Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Émile Littré

lexicographe, philosophe et homme politique français (1801-1881) De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Émile Littré, né le 12 pluviôse an IX à Paris 11e et mort le à Paris 6e, est un médecin, lexicographe, philosophe et homme politique français.

Il est passé à la postérité connu pour son Dictionnaire de la langue française, communément appelé, par éponymie, « le Littré ».

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Enfance

Issu d’une lignée d’orfèvres établie depuis sept générations à Avranches[1], le père d'Émile, Michel-François, avait reçu une certaine éducation et était déjà en mesure d’en profiter, mais, s’ennuyant de la maison paternelle où il avait une belle-mère avec laquelle il ne s’entendait pas, il monte chercher fortune à Paris où, apprenant que son père est dans la gêne, il s’engage dans l'artillerie de marine, et envoie à Avranches le prix de son engagement. Il est canonnier pendant plusieurs années et parvient au grade de sergent-major[2]. Lorsqu’il revient à terre, à la veille du 18 Brumaire, il soutient fermement les idées révolutionnaires de l'époque[1].

Devenu, après quelques emplois en province, chef de bureau à la direction générale des Contributions indirectes à Paris, cet incrédule notoire épouse la fille de Jean-Baptiste Johannot, Sophie Johannot, fervente protestante[2], dont il aura deux fils, Émile et Barthélémy, qui naissent au 21, rue des Grands-Augustins, à Paris, mais sa petite enfance s’est déroulée à Angoulême et à Cognac jusqu’en 1811[1]. Possédant le goût de l'étude, Michel-François assemble une bibliothèque fournie, et mettant en œuvre ses idées philosophiques, il se consacre à l'éducation de ses deux fils. Pour cela, il apprend le grec et, plus tard, le sanskrit. Émile accomplit ses études secondaire au lycée Louis-le-Grand. Le dimanche son père réunit chez lui, rue des Maçons-Sorbonne, ses condisciples Louis Hachette et Eugène Burnouf[3].

À la fin de ses études secondaires, en 1819, il collabore pendant deux ans à l’Histoire de la République de Venise du comte Daru[1], et profite de cette période pour se perfectionner en anglais, en allemand, en italien, en latin et en grec, langues dans lesquelles il parvient à écrire et même à composer des vers.

Quelques années plus tard, en 1823, il est proposé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres comme élève de l'École royale des chartes, mais n'est pas nommé[4]. La même année, Eugène Burnouf lui donne des leçons de sanskrit, en même temps qu'à Barthélemy-Saint-Hilaire, renforçant ainsi ses bases philologiques.

Études médicales et premiers engagements politiques

Il décide finalement en 1822 d'étudier la médecine. Pendant huit ans, il se consacre presque sans partage à ses études, passe tous les degrés de l'externat et de l'internat, et a pour condisciples et collègues Louis-Marie Michon, et Natalis Guillot. Il n'a plus que sa thèse à préparer pour obtenir le diplôme qui lui aurait permis d'exercer quand, en 1827, son père meurt, laissant sa mère sans ressources. Il renonce alors à passer son doctorat et, tout en conservant un vif intérêt pour la médecine, donne des cours de latin et de grec pour subvenir aux besoins de sa famille. En 1828, il collabore au Journal hebdomadaire de médecine[1].

Pendant la Révolution de juillet 1830, fervent républicain, il fait le coup de feu, le long du quai Napoléon, aux côtés des insurgés, qui chassent Charles X de Rambouillet. Il a endossé pour l'occasion un uniforme de garde national, geste séditieux, puisque cette milice a été dissoute en 1827, et il s'est coiffé d'un chapeau rond[2]. Son ami Jean-Georges Farcy est abattu à ses côtés, et son corps est ramené à son propre domicile[3], sur une civière improcisé avec le pan de volet d’un marchand de vin[2].

Journalisme et travaux littéraires

En 1831, il est recommandé à Armand Carrel, rédacteur en chef du National, où il traduit les journaux anglais et allemands. Carrel ne le remarque qu’en 1835, à la suite d'un article au sujet de l’astronome William Herschel. Dès lors, le polémiste a eu pour lui la plus grande estime, et en fit un rédacteur régulier et un ami Tout en accomplissant, au National, où il est resté jusqu’en 1851[2]. Outre sa tâche quotidienne, il publiait des articles où transparaissent le médecin et le philosophe dans la Revue des Deux Mondes, la Revue républicaine, et faisait même des vers[3]. Bien qu'il soit agnostique, il épouse, le , Aglaé Pauline Conil-Lacoste, une femme pieuse et pratiquante, qui lui donne une fille, Sophie, qui est baptisée et élevée selon la foi de sa mère[2].

Il reprend ses études médicales, assistant assidûment aux conférences de Rayer à La Charité, convenant avec le libraire Jean-Baptiste Baillière, spécialisé dans les ouvrages de médecine et de sciences naturelles, de l'édition de la traduction nouvelle des œuvres complètes d’Hippocrate avec le texte grec en regard, collationné sur les manuscrits et toutes les éditions, accompagnée d'une introduction de commentaires médicaux, de variantes et de notes philologiques. Il se concentre dès lors principalement sur cet ouvrage, tout en commençant en 1836 ses contributions à la Revue des Deux Mondes avec des articles sur toutes sortes de sujets, dont certains révèlent le médecin et le philosophe naturaliste :

- Les Grandes Épidémies () ;

- Recherches sur les ossements fossiles de Cuvier ;

- Nouvelles recherches des géomètres sur la chaleur de la terre.

Sans passer son doctorat, il n'a jamais renoncé à la médecine, publiant une étude très remarquée sur le choléra, en 1832 et un article sur les grandes épidémies dans La Revue des Deux Mondes. II collabora à la seconde édition du Dictionnaire de médecine d’Adelon, Béclard et Bérard. Il a cofondé le journal médical, L’Expérience, en 1837[1].

Élu membre associé de l’Académie de médecine, le 2 février 1858, il exerçait à titre bénévole la médecine comme officier de santé sur les paysans du Mesnil-le-Roi, où il avait acquis une maison, en 1848. En 1872, il publiera un livre intitulé Médecine et médecins[1].

En 1839 paraît le premier volume de son édition des travaux d'Hippocrate. La valeur de ce travail est immédiatement reconnue par l'élection de son auteur, le de cette même année, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. À cette époque — il a alors près de 40 ans — il découvre par hasard les travaux d'Auguste Comte, qui le séduisent par leur caractère scientifique et méthodique, et dont la lecture constitue, comme il le dit lui-même, « le point cardinal de [sa] vie ». À partir de ce moment se manifestent l'influence du positivisme sur sa propre vie mais également sa propre influence sur le positivisme. Il devient bientôt l'ami de Comte et vulgarise ses idées dans de nombreux travaux sur la philosophie positiviste, donnant un premier résumé publié sous le titre Analyse raisonnée des cours de Philosophie positive. En même temps, il continue son édition des travaux d'Hippocrate, qu'il ne terminera pas avant 1862, et publie une édition de l’Histoire naturelle de Pline pour la Collection des auteurs latins dirigée par Désiré Nisard. Après le décès de Fauriel en 1844, il prend sa place à l'Académie des inscriptions et belles-lettres au sein du comité se consacrant à l’Histoire littéraire de la France. Sa connaissance de l'ancien français et de la littérature s'y révèle précieuse, et il est l'un des principaux auteurs des tomes XXI, XXII et XXIII.

Remove ads

Le républicain

Résumé

Contexte

Il accueille avec joie la Révolution de 1848, et accepte les fonctions non rétribuées de conseiller municipal de Paris. Il entre alors dans la Société positiviste fondée en mars par Auguste Comte, où il fait partie d'une commission de trois membres chargée par Comte d’établir un programme politique, adopté en août 1848, proposant une réorganisation administrative, une réduction du budget de l’armée, la suppression du budget des cultes et de l’université, et garantissant la liberté de la presse et le rôle des clubs pour la formation de l’opinion[5]. Il ne tarde pas à donner sa démission du Conseil municipal de Paris en voyant la marche des événements. Il refuse le poste de ministre de l’Instruction publique et le ruban de la Légion d'honneur qui lui est offert, et prend part à la répression contre l'insurrection de juin, tout en se remettant au travail avec une ardeur nouvelle. Les articles qu'il publie pendant cette période au National, sont recueillis et publiés en 1852 sous le titre de Conservation, révolution et positivisme, montrant sa complète adhésion à toutes les doctrines de Comte. Pourtant, pendant les dernières années de la vie de ce dernier, comprenant qu'il ne peut entièrement accepter tous les dogmes et idées mystiques de son maitre et son ami, il dissimule néanmoins ses divergences d'opinion à Comte, qui ne remarque pas que son élève est allé plus loin que lui, comme lui-même avait été plus loin que Saint-Simon, son maître.

Pendant toute la durée du Second Empire, il se tient à l'écart de la politique, se consacrant uniquement aux travaux littéraires et scientifiques qui ont fait de lui un des éminents savants de ce temps. Il reprend le cours de ses recherches sur la médecine, et le Dictionnaire de médecine et de chirurgie, qui ne devait être au début qu'un remaniement du travail de Nysten, devient peu à peu, entre les mains de Littré et de son collaborateur Robin, un ouvrage essentiellement original et personnel[2]:229.

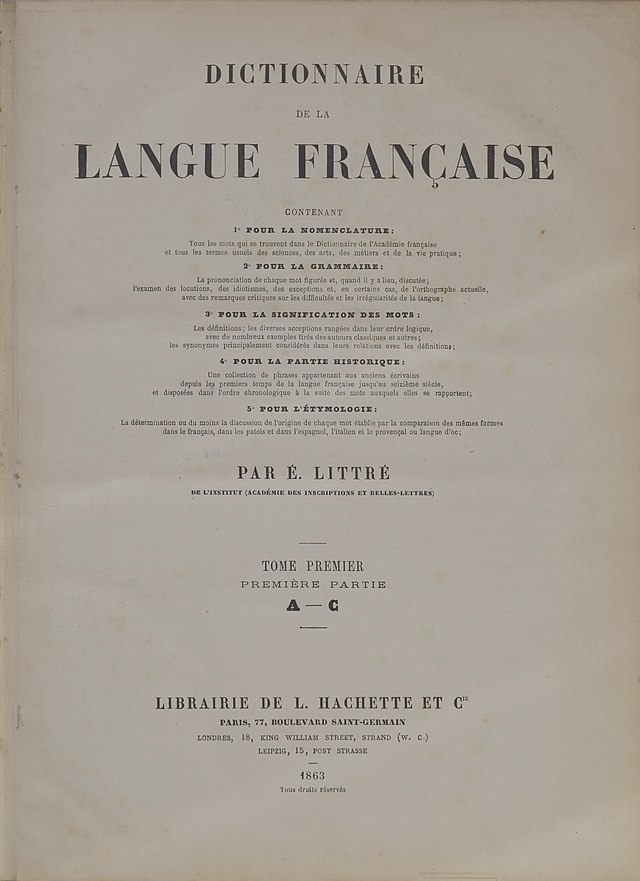

Dictionnaire de la langue française

Son travail capital et son principal titre est incontestablement le Dictionnaire de la langue française, dont il conçoit de bonne heure le projet. Il le fait en effet accepter, dès 1841, chez Louis Hachette, son condisciple et ami, mais ne commence à y travailler que six ans plus tard. La rédaction dure de 1847 à 1865, avec l’assistance d’Édouard Sommer et de Bernard Jullien[a], également à la demande du chef de la maison Hachette. L'impression, commencée le , n'est terminée qu'en , après une interruption d'environ neuf mois en 1870-1871. On peut se rendre compte du travail qu'a exigé ce Dictionnaire quand on sait que la copie comptait 415 636 feuillets, et qu'elle était rangée par paquets de mille feuilles dans huit caisses de bois blanc, déposées dans la cave de la maison de campagne de Littré à Mesnil-le-Roi. Au mois d', en prévision d'opérations militaires aux environs de Paris, Littré fait transporter ces caisses à Paris, dans les sous-sols de la maison Hachette, pour les mettre hors de portée des obus de la Guerre franco-allemande. C'est le plus grand travail lexicographique entrepris jusque-là sur la langue française, et on ne sait ce qu'on doit admirer le plus chez l'auteur de cette œuvre : la sûreté de sa méthode, la sagacité de ses jugements, la profondeur de son érudition, la patience de ses recherches ou son infatigable activité, tout cela au milieu des plus vives angoisses patriotiques.

Travaux philosophiques

Pendant ce temps, la mort de Comte en 1857 a libéré Littré de toute crainte d'attrister les dernières années de son maître, et il publie ses propres idées dans Paroles de philosophie positive en 1859 et, plus longuement, dans son ouvrage Auguste Comte et la philosophie positive en 1863. Dans ce livre il étudie l'origine des idées de Comte chez Turgot, Kant et Saint-Simon, raconte ensuite de façon élogieuse la vie de Comte, parle de sa méthode philosophique, des grands services qu'il a rendus à la cause et des résultats de ses travaux, avant de montrer finalement les points sur lesquels il se sépare de lui. Il approuve pleinement la philosophie de Comte, ses grandes lois sur la société et sa méthode philosophique, qu'il avait chaleureusement défendues contre Stuart Mill, non sans déclarer que s'il croit à la philosophie positiviste, il ne croit pas en revanche en une religion de l'Humanité. Sa rencontre avec la philosophie positiviste a été déterminante en ce qu’elle l’a convaincu de l’inanité des investigations théologiques ou des quêtes métaphysiques[7].

En 1863, il termine son Hippocrate et son Pline, tout en poursuivant le travail sur son Dictionnaire de la langue française. La même année, il est candidat à l’Académie française, mais Mgr Dupanloup parvient à empêcher son élection en le dénonçant dans son Avertissement aux pères de famille, comme le chef des matérialistes français, mais le nom de Littré ne fait que croitre en popularité grâce à cette campagne d’opposition intransigeante de l’évêque d’Orléans[1]. Au moment de la parution de l'Origine des espèces, il est au nombre de ceux qui, avec Paul Broca, Alphonse de Candolle, Albert Gaudry, malgré les menaces de la presse conservatrice et catholique, notamment l'Univers, de ridiculiser les scientifiques qui s’aviseraient de soutenir la théorie évolutionniste, se rangent du côté de Charles Darwin[8]. À cette époque, Littré crée également avec Grégoire Wyrouboff la revue Philosophie positive, qui doit faire connaître les thèses des positivistes modernes. En 1870, il y publie l'article Des origines organiques de la morale, qui fait sensation, et fournit de nombreux arguments aux théoriciens catholiques qui accusaient Littré d'athéisme. La même année, il soutient la veuve de Comte dans son procès contre les exécuteurs testamentaires de son mari, et s'oppose à la publication des dernières œuvres d'Auguste Comte (Synthèse Subjective ou Système universel des conceptions propres à l'état normal de l'humanité, de 1856), qu'il considère comme indignes de lui.

Vie politique

Émile se consacre ainsi principalement à son travail littéraire, jusqu'à ce que la chute de l'Empire l'amène à prendre part à la politique mais, se sentant trop vieux pour supporter les privations du siège de Paris, il se retire avec sa famille en Bretagne. Gambetta le nomme alors professeur d'histoire et de géographie à l'École polytechnique, alors transférée à Bordeaux, mais il n’y enseigne qu’un seul cours, car tous les élèves sont partis à la guerre.

Il est élu à l'Assemblée nationale par le département de la Seine le , par 87 868 voix sur 328 970 votants. Il prend place à gauche, et vote systématiquement avec les républicains modérés, par exemple en votant Contre le pouvoir constituant de l'Assemblée, Pour la dissolution[De quoi ?], Contre la chute d'Adolphe Thiers le quand le gouvernement de Thiers est mis en minorité, Contre le septennat, la loi des maires et l'état de siège, Pour l'amendement Wallon et celui de Duprat, qui demande que le futur Sénat soit nommé au suffrage universel, et Pour l'ensemble des lois constitutionnelles. Lors du renouvellement des conseils généraux le , il est nommé membre du conseil général pour le canton de Saint-Denis, et l'assemblée le choisit pour être son vice-président.

Dans la séance du de l'Académie française, il est élu au fauteuil d'Abel-François Villemain, malgré l'opposition virulente de Félix Dupanloup, qui essaie les mêmes armes qu’en 1863, menaçant même de démissionner de son fauteuil plutôt que de le recevoir. Lors de la seconde candidature, en 1871, l’évêque d’Orléans mais ne put, cette fois, empêcher l’élection de Littré. La cérémonie de réception se déroula seulement en 1873, après l’achèvement du dictionnaire, comme Littré lui-même le désirait.

À l'Assemblée nationale, Littré ne prend pas part aux débats parlementaires, et ne paraît jamais à la tribune, mais il n'en est pas moins très assidu aux séances. « Tous les arrangements de ma vie, a-t-il dit en parlant de l'année 1872, pour me procurer la plus grande somme de temps disponible étaient bouleversés. Membre de l'Assemblée nationale, j'assistais régulièrement aux séances. N'ayant pu prendre résidence à Versailles, à cause de mes livres et de tout ce qu'à Paris j'avais sous la main, j'étais obligé de faire chaque jour le voyage. De la sorte, le milieu des journées m'était enlevé tout entier ; il ne me restait que les matinées, les nuits, les dimanches et les vacances de l'Assemblée. Ces heures dérobées aux devoirs publics, on imaginera sans peine avec quel soin jaloux je les employai, et combien je me réjouis quand je vis qu'elles me suffisaient[9]. »

Au mois d', Littré, qui avait fait adhésion à la "République conservatrice", proteste dans une lettre adressée au Temps contre la candidature radicale de Barodet en remplacement de Sauvage, candidature approuvée par de nombreux députés simplement pour protester contre la loi qui avait enlevé à Lyon ses franchises municipales, et à Barodet son mandat de maire. Barodet est néanmoins élu.

Son Dictionnaire de la langue française est finalement achevé en fin 1872. Une interprétation sûre y est donnée de l'usage de chaque mot, fondée sur les divers sens qu'il a eu dans le passé et étayée d'exemples tirés des œuvres d'auteurs anciens ou modernes. Le , Littré est élu par l'Assemblée nationale sénateur inamovible, le 52e sur 75, par 343 voix sur 676 votants. Il siège à la Chambre haute dans les rangs de la gauche modérée. Il vote Contre la dissolution de la Chambre en 1877, et se montre, lors de la crise du 16 mai, l'adversaire du gouvernement qui en est issu, puis le partisan du ministère Dufaure. Il est favorable à la plus large tolérance en matière religieuse. Il s'abstient volontairement lors du scrutin sur la nouvelle loi au sujet de l'enseignement supérieur.

Il continue à rédiger des articles, et ses plus importantes productions au cours de ces années sont ses écrits politiques, dans lesquels il dévoile et attaque l'entente des orléanistes et des légitimistes et se prononce en faveur de la république. Il fait rééditer un grand nombre de ses anciens articles et ouvrages, tels que Conservation, révolution et positivisme de 1852 (qu'il réimprime mot pour mot, mais en y joignant une renonciation formelle et catégorique à beaucoup de doctrines comtistes que le livre contenait) et une petite brochure Pour la dernière fois, où il maintient sa conviction inaltérable dans le matérialisme, et où il se livre à un de ses rares épanchements intimes. Il y répond avec beaucoup de tact et de simplicité aux sollicitations religieuses qui l'ont touché, sans chercher à blesser les convictions qu'il ne partage pas, affirmant qu'il n'éprouve ni le désir de croire, ni l'angoisse de quelqu'incrédule. « Je me suis interrogé en vain, je n'éprouve rien de ce qu'ils ont éprouvé. […] je suis sans regret d'être en dehors de ces croyances, et ne puis découvrir en moi aucun désir d'y rentrer ».

Vie maçonnique

Le , les francs-maçons donnent une grande solennité à sa réception par le Grand Orient de France à la loge « La Clémente Amitié », et une grande publicité au discours que Littré prononce le jour de son initiation. Il est reçu le même jour que Jules Ferry et Honoré Chavée. La presse consacre de nombreux articles plus ou moins favorables et une foule importante se masse aux portes de l’Hôtel du Grand Orient de France. Son initiation est mise en œuvre comme une commémoration de celle de Voltaire au sein de la loge des Neuf Sœurs, 100 ans plus tôt. Comme avec Voltaire, sa renommée profite à l'obédience. Sa réception, qui a un grand retentissement, fait entrer le positivisme dans le Grand Orient, préparant la suppression de l'obligation de croire en Dieu inscrite dans sa constitution, suppression qui intervient au convent de 1877[10].

Conversion

Dans les dernières années de la vie d'Émile, quand sa femme et sa fille, ferventes catholiques, se rendent compte que le vieil homme n'a plus longtemps à vivre, elles s'efforcent de le convertir. Il avait eu pendant longtemps des entretiens avec le père Millériot, célèbre controversiste, et il avait été très affligé de sa mort. Cependant, avec l'aide de l'abbé Henri Huvelin, père spirituel de Charles de Foucauld, Littré, sous la pression de sa famille[11] est « baptisé » un quart d’heure avant sa mort par sa propre femme en présence de leur fille Sophie et de la religieuse garde-malade[12]. Les trois femmes ont déclaré que Littré n’avait pas encore perdu connaissance et sans aucun doute, Mme Littré a estimé que son mari était tacitement d’accord[12], en conséquence de quoi, elle lui fait donner des funérailles catholiques. Ce baptême in articulo mortis et ses obsèques religieuses n’ont manqué de réjouir le camp clérical, tout en scandalisant la France maçonnique et libre penseuse[7].

À sa mort, il est enterré au cimetière du Montparnasse, sans qu’aucun discours ne soit prononcé sur sa tombe, à sa volonté expresse. Renan et Pavet de Courteille s’y conforment, mais pas Grégoire Wyrouboff[13]. Son épouse meurt en 1903.

Remove ads

Description

« Emile Littré a le teint brun, presque noirâtre, la lèvre inférieure avancée, le nez fort, les sourcils larges, fournis, les yeux corrigés et augmentés de lunettes, la figure glabre, les cheveux, des cheveux de savant, retombant par derrière longs et plats. C’était un hercule autrefois. Maintenant la force s’en est allée, ou, si elle est restée, elle s’est réfugiée dans le cerveau. Au temps où il était carabin, il avait un jarret d’acier, un bras d’une musculature énorme, habile à la natation, adroit aux barres, au trapèze, comme un singe. Pourquoi pas ? Plus d’une personne qui rit de cette comparaison n’est pas adroite comme un singe, et n’a pas l’intelligence de Littré. Il levait, à la force du poignet, une chaise portant un camarade âgé de dix-neuf ans. C’était un bon compagnon[3]. »

Hommages

Le 6e arrondissement de Paris a donné son nom à une des ses rues. Une école élémentaire se trouve dans cette rue. Le lycée public d'Avranches a reçu le nom de lycée polyvalent Émile-Littré.

Pour marquer la célébration nationale du bicentenaire de la naissance de Littré, un colloque intitulé "Littré dans le troisième millénaire", organisé et présidé par Michel Mourlet, s'est tenu en la mairie du VIe arrondissement de Paris, le 24 octobre 2001[14], sous l'égide de Défense de la langue française[15].

Remove ads

Publications

Dictionnaires et lexicographie

- Émile Littré et Charles Robin, Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences accessoires et de l'art vétérinaire, d'après le plan suivi par Nysten, Paris, Jean-Baptiste Baillière, (lire en ligne).

- Histoire de la langue française, études sur les origines, l'étymologie, la grammaire, les dialectes, la versification et les lettres au moyen âge, Paris, Didier,

- Dictionnaire de la langue française, contenant 1º) pour la nomenclature : tous les mots qui se trouvent dans le Dictionnaire de l'Académie française et tous les termes usuels des sciences, des arts, des métiers et de la vie pratique ; 2º) pour la grammaire : la prononciation de chaque mot figurée et, quand il y a lieu, discutée ; l'examen des locutions, des idiotismes, des exceptions et, en certains cas, de l'orthographe actuelle, avec des remarques critiques sur les difficultés et les irrégularités de la langue ; 3º) pour la signification des mots : les définitions, les diverses acceptions rangées dans leur ordre logique, avec de nombreux exemples tirés des auteurs classiques et autres ; les synonymes principalement considérés dans leurs relations avec les définitions ; 4º) pour la partie historique : une collection de phrases appartenant aux anciens écrivains depuis les premiers temps de la langue française jusqu'au seizième siècle, et disposées dans l'ordre chronologique à la suite des mots auxquels elles se rapportent ; 5º pour l'étymologie : la détermination ou du moins la discussion de chaque mot établie par la comparaison des mêmes formes dans le français, dans les patois et dans l'espagnol, l'italien et le provençal ou langue d'oc., Paris, Hachette, 1863-1873, 2 tomes en 4 volumes. — Une bibliographie de toutes les éditions du Dictionnaire jusque 2000 figure dans Mourlet 2003, p. 179-189.

- Supplément au Dictionnaire de la langue française, Paris, Hachette,

- Études et glanures, pour faire suite à l'Histoire de la langue française, Paris, Didier, ([bpt6k50765h lire en ligne] sur Gallica).

- Pathologie verbale ou lésions de certains mots dans le cours de l'usage (1880).

Essais

- Du choléra oriental, Paris, Germer-Baillière, (lire en ligne sur Gallica).

- De la philosophie positive, Paris, Ladrange, , ensemble de six articles parus dans Le National.

- Réédité en 1845 sous le titre Analyse raisonnée du cours de philosophie positiviste d'Auguste Comte.

- Application de la philosophie positive au gouvernement des sociétés et en particulier à la crise actuelle, Paris, Ladrange, (lire en ligne sur Gallica).

- Conservation, révolution et positivisme, Paris, Ladrange, (lire en ligne sur Gallica).

- Paroles de philosophie positive, Paris, Delahays,

- Auguste Comte et la philosophie positive, Paris, Hachette, (lire en ligne sur Gallica)

- Études sur les barbares et le moyen âge, Paris, Didier, (lire en ligne sur Gallica)

- Médecine et médecins, Paris, Didier, (lire en ligne sur Gallica).

- La science au point de vue philosophique, Paris, Didier, (lire en ligne sur Gallica).

- Littérature et histoire, avec une traduction de quelques poésies de Schiller, Paris, Didier,

- Fragments de philosophie et de sociologie contemporaine, Paris, La Philosophie positive, (lire en ligne sur Gallica).

- De l'établissement de la troisième République, Paris, Bureaux de la Philosophie positive, (lire en ligne sur Gallica)

- « Pour la dernière fois », La Philosophie positive, (lire en ligne sur Gallica).

Traductions

- Œuvres complètes d’Hippocrate, traduction nouvelle avec le texte grec en regard, collationné sur les manuscrits et toutes les éditions, accompagnée d'une introduction de commentaires médicaux, de variantes et de notes philologiques, suivie d'une table générale des matières, Paris, Jean-Baptiste Baillière, 1839-1861, 10 volumes

- Vie de Jésus, ou Examen critique de son histoire, par le docteur David Frédéric Strauss ; traduite de l'allemand sur la 3e édition par E. Littré, Paris, Ladrange, , 1re éd., 2 vol. (lire en ligne sur Gallica)

- Vie de Jésus, ou Examen critique de son histoire, par le docteur David Frédéric Strauss, traduite de l'allemand sur la dernière édition par E. Littré., Paris, Ladrange, , Nouvelle édition avec préface d'Émile Littré éd., 2 vol.

- Histoire naturelle de Pline, avec la traduction en français, Paris, J.-J. Dubochet, Le Chevalier et Cie, 1848-1850, 2 vol.

- L'Enfer, de Dante, mis en vieux langage françois et en vers, accompagné du texte italien et contenant des notes et un glossaire, par E. Littré, Paris, Hachette,

Préfaces

- J. Mueller, Manuel de physiologie, traduit de l'allemand sur la dernière édition, avec des additions par A.-J.-L. Jourdan, 2e édition revue et annotée par E. Littré, Paris, Jean-Baptiste Baillière, , 2 volumes, avec une préface philosophique, assignant à la physiologie son vrai rôle dans l'ordre des sciences.

- Eusèbe Baconnière de Salverte, Des sciences occultes, Paris, Baillière, (lire en ligne).

- Armand Carrel,, Œuvres politiques et littéraires, mises en ordre, annotées, et précédées d'une notice biographique sur l'auteur, par M. Littré et M. Paulin, Paris, Chamerot, 1857-1859, 5 volumes (lire en ligne).

- Auguste Comte, Principes de philosophie positive, précédés de la préface d'un disciple, Paris, Jean-Baptiste Baillière, (lire en ligne). Une nouvelle préface sera donnée en 1876.

- Auguste Brachet, Grammaire historique de la langue française, Paris, Hezel, .

- Louis-André Nuytz, Le positivisme pour tous, exposé élémentaire des principes de la philosophie positive, Paris, Le Chevalier, .

- Prosper Pichard, Doctrine du réel, catéchisme à l'usage des gens qui ne se payent pas de mots, Paris, Hurtau, .

- Alphonse Le Blais, Matérialisme et spiritualisme, étude de philosophie positive, Paris, Baillière, .

- Eugène Noël, Mémoires d'un imbécile, écrits par lui-même, Paris, Germer Baillière, (lire en ligne).

Collaboration journalistiques

- L'Expérience, journal médical qu'il créa en 1837 avec Dezeimeris ;

- Le National

- Revue des Deux Mondes

- Journal des débats

- Revue germanique

- La Philosophie positive, revue fondée par Émile Littré et Grégoire Wyrouboff. Lire en ligne sur Gallica.

Remove ads

Dictionnaires en ligne

- « Le Littré en texte intégral »

- « Dictionnaire en ligne inspiré du fameux ouvrage d’Émile Littré. »

- Pathologies verbales d'Émile Littré (1880) étymologies sélectionnées

Notes et références

Bibliographie

Liens externes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads