トップQs

タイムライン

チャット

視点

イエロー・サブマリン (曲)

ウィキペディアから

Remove ads

「イエロー・サブマリン」(Yellow Submarine)は、ビートルズの楽曲である。レノン=マッカートニーの作品だが、リード・ボーカルはリンゴ・スターで、イギリスで発売されたビートルズのシングル曲で唯一スターがリード・ボーカルを務めた楽曲である。1966年8月に「エリナー・リグビー」との両A面シングルとして発売され、シングルと同日に発売された7作目のオリジナル・アルバム『リボルバー』にも収録された。シングルは、全英シングルチャートで4週連続1位を獲得し、13週にわたってチャートに在位した。1966年にシングルA面曲の中で最も高い販売数を記録した楽曲としてアイヴァー・ノヴェロ賞を受賞した。

1968年には、本作を題材としたアニメ映画『イエロー・サブマリン』が公開され、翌年に発売された同名のサウンドトラック盤にも収録された。なお、映画のエンディングおよびサウンドトラック盤の最終トラックにはジョージ・マーティンによって編曲されたオーケストラ・バージョン「イエロー・サブマリン・イン・ペパーランド」が収録された。

子供向けの楽曲として作られたが、発表当時はさまざまな社会的な解釈を受け[5]、一部では薬物に関する曲という臆測まで飛んだ。

Remove ads

背景

1966年5月、『NME』誌の記者からビートルズのアルバムへのシンガーとしての参加について質問をされたスターは、「イエロー・サブマリン」を引っ提げて「ジョンとポールは僕のために書いてくれたようだけど、もし僕がしくじってしまったら、他の人のLPからカントリー・アンド・ウエスタンの曲を探さなくちゃならない」と答えた[6]。1967年3月のインタビューで、ジョン・レノンとポール・マッカートニーは、それぞれが取り組んでいた2つの異なる楽曲を組み合わせて完成させたと語っている[7]。

1966年にマッカートニーは、「楽しい歌さ。それがすべて。僕らは子供向けの歌を書こうとしていた。歌詞についてそれ以上の意味なんてない」と語っている[8]。なお、ドノヴァンは"Sky of blue and sea of green"というフレーズを加えたとされており[9]、1980年の『プレイボーイ』誌のインタビューで、レノンは「『イエロー・サブマリン』は、ポールの子供だよ。僕も手伝ったけど、ドノヴァンも歌詞を手伝ってくれた。みんなでスタジオに集まって作ったんだけど、ほとんどポールの思いつきさ。リンゴのために書いた曲だよ」と語っている[10]。

1994年にマッカートニーは、曲の制作過程について「ジェーン・アッシャーの家の屋根裏部屋のベッドで横たわって、うとうとしていたらこの子供向けの曲が思いついた。そこでリンゴが歌ったらいいんじゃないかと考えたから、ボーカルはあまり音程の動きがないものにした。頭の中に旋律を思い浮かべて、年老いた船乗りが若者たちに海での生活を語るというストーリーがひらめいた。ジョンにも手伝ってもらったよ。歌詞はだんだん曖昧なものになっていったけど、コーラスとメロディは僕が書いた」と語っている[11]。

Remove ads

レコーディング

要約

視点

1966年5月

「イエロー・サブマリン」の録音は、アルバム『リボルバー』のセッション開始から8週目に行なわれた[12]。1966年5月26日にEMIレコーディング・スタジオのスタジオ2で本作のセッションが行なわれたが、プロデューサーのジョージ・マーティンは体調不良により欠席していた[13]。同日のセッションの大半はリハーサルに費やされた[14]。リズム・トラックは、スターがドラム、レノンがアコースティック・ギター、マッカートニーがベース、ジョージ・ハリスンがタンバリンという編成で4テイク録音された[14]。リズム・トラックは完成版よりも速いテンポで録音され、キーはGメジャーとなっていた[15]。

テイク4のリダクション・ミックスを行なった後、スターのリード・ボーカルを録音し、レノン、マッカートニー、ハリスンの3人でコーラスを歌った[16]。ボーカル・パートは、テープの回転速度を変えて[17]、半音低いキーで録音された[15]。その後、新たにリダクション・ミックスを行ない[13]、効果音のオーバー・ダビング用の空きトラックを作成した[18]。

1966年6月

6月1日[9]にマーティンは、『ザ・グーン・ショー』などのコメディ・レコードのプロデュースを担当した経験を生かし、航海の雰囲気を醸し出すため効果音を加えた[19]。2回目のセッションでは、スタジオの物置から効果音のために鎖、号鐘、タップダンス用のマット、ホイッスル、汽笛、水の入ったブリキなどが持ち出された。これらの音は、1973年にピンク・フロイドが発表した「マネー」で聴けるそれと同じである[20]。レノンは、ストローで水の入ったブリキに泡を立てた音を録り、マッカートニーと共に部屋の外から叫ぶことで船長が命令する声を作り出した。さらにスタジオのスタッフ2名は、水の入ったブリキの中で鎖をかき回した音を提供している[9]。

この日のセッションでは、ローリング・ストーンズのブライアン・ジョーンズ、ハリスンの当時の妻であるパティ・ボイド、マリアンヌ・フェイスフル、ロードマネージャーのマル・エヴァンズとニール・アスピノール[21]、バンドの運転手であるアルフ・ビックネル[22]らがスタジオに招かれ[23]、スタジオのスタッフと共に、エンディング部分のコーラスを歌った[18]。このセクションにおいてエヴァンズは、マーチングバスドラムも演奏した[24]。

「And the band begins to play(そして楽隊の演奏が始まる)」という歌詞に続いて、ブラス・バンドの短いセクションが入るが、これは『アビイ・ロード効果音テープ Vol.46』に収録のBフラットで演奏された「ル・レーヴ・パッセ」のフレーズを、本作のキーに合うようにテープの回転速度を落として加えたもの[25]。

削除されたイントロ

当初、本作の冒頭にはスターによるナレーションや、ハリスン、マッカートニー、レノンによる会話が含まれていた。スターによって語られる物語は、レノンによって書かれたもので[26]、録音にはかなりの時間が費やされたが、6月3日のセッションでこの部分は削除されることとなった[9]。この語りを含めたものは[27]、1996年に発売されたシングル『リアル・ラヴ』に収録された[28][29]。

Remove ads

発売

ビートルズは従来の方針を破棄し、アルバム収録曲をイギリスでのシングル盤として発売することを決めた[30][31]。シングル『イエロー・サブマリン』は、イギリスでビートルズの13作目のシングルとして発売され、スターがリード・ボーカルを務めた初の作品となった[32]。イギリスでは1966年8月5日に「エリナー・リグビー」との両A面シングルとして、アメリカでは8月8日に発売され[33]、いずれもオリジナル・アルバム『リボルバー』との同時発売となっている[34][35]。シングル盤は、ビートルズが一切楽器演奏に携わらないバラードとノベルティ・ソングという組み合わせという、従来のシングルとは内容が大きく異なっていた[36][37]。なお、1965年以降に発売されたシングルでは珍しく、いずれの楽曲もプロモーション・フィルムは制作されていない[38]。

7月30日に発行された『メロディ・メイカー』誌の報道によると、ビートルズが従来の方針を破棄して『リボルバー』収録曲からシングル・カットした理由は、「エリナー・リグビー」のカバー・バージョンの販売を妨害することが目的だったとのこと[39]。その理由について質問されたハリスンは、「何十人もの他のアーティストがこの曲でヒットを飛ばしているのを見ているのではなく、バンドが『発売する』ことを決めたんだ」と答えている[40]。

8月の『ニュー・ミュージカル・エクスプレス』誌の取材で、マーティンは「この曲をアルバムとは別に何らかの形で発売したいとは考えていたが、通常ビートルズが同じ曲を2回発売することをあまり快く思っていないことを理解しなければいけなかった。世間を騙しているのではないかと…。しかし、よく考えてみると、ファンが騙されているわけではないことに気がついた。ほとんどのアルバムは12曲しか収録されていないが、ビートルズはいつも14曲収録されているじゃないか!」と語っている[41]。

2018年7月6日にアニメ映画『イエロー・サブマリン』上映50周年を記念し、7インチ・アナログ盤で限定復刻された[42]。

チャート

本作のシングル盤は、世界中のシングルチャートで第1位を獲得した。『レコード・リテイラー』誌のチャート(後の全英シングルチャート)では、両A面シングルとして13週連続でチャートに到達し、そのうち4週にわたって第1位を獲得した[43]。本作は、ビートルズにとって12作連続でイギリスのチャートで第1位を獲得したシングルとなった[44]。両A面シングルでありながら、「イエロー・サブマリン」は1966年にシングルA面曲の中で最も高い販売数を記録した楽曲としてアイヴァー・ノヴェロ賞を受賞している[7][注釈 1]。

アメリカでの本作のシングル盤の発売は、ビートルズの最終ツアーと重なり、キャピトル・レコードから発売されたアルバム『イエスタデイ・アンド・トゥデイ』に使用された「ブッチャー・カバー」に関する論争に加えて[47][48]、モーリーン・クリーブとのインタビューにおけるレノンの「僕たちはキリストより人気がある」という発言により世間を騒がせていた[49][50]。レノンのキリスト発言はシングルとアルバムの発売に影を落とすかたちとなり[51]、ビートルズのレコードなどを焼き払う運動が行われ[52][53]、多くのラジオ局がビートルズの楽曲を流すことを拒否した[54]。また、ビートルズはベトナム戦争への反対を表明していたが、これはアメリカにおけるバンドのパブリック・イメージをさらに再定義するものとなった[55]。キャピトル・レコードは、これらの論争を考慮して「エリナー・リグビー」の宗教的な表現を警戒し、「イエロー・サブマリン」の単独A面として宣伝した。本作は、Billboard Hot 100でスプリームスの「恋はあせらず」に次ぐ第2位[56]、『キャッシュボックス』誌[57]と『レコード・ワールド』誌のチャート[58]で第1位を獲得した。

本作は、1963年以来チャートインを続けてきたBillboard Hot 100で第1位を獲得できなかった初のシングルであり、ジャナサン・グールドはその原因について「キャピトルが最初に『エリナー・リグビー』を見落としていたことによるもの」としている[59]。ビートルズの広報を担当していたトニー・バーロウは、『ワシントン・ポスト』紙のリロイ・F・アーロンズに記事の承認を求められた際に、「バンドのニュー・シングルがチャートで低迷している」という記述を削除するように依頼した[60][注釈 2]。作家のロバート・ロドリゲスは、本作がチャートの上位に入らなかった原因として「ラジオの放送禁止」を挙げている[62]。シングル盤は、発売から4週間で120万枚の売上を記録し[62]、9月12日にはアメリカレコード協会からゴールド認定を受けた[63]。

Remove ads

解釈

要約

視点

「イエロー・サブマリン」は、1960年代に様々な解釈がなされた。音楽ジャーナリストのピーター・ドゲットは、本作について「文化的に空虚な曲であるにもかかわらず、過激的な精神のロールシャッハ・テストのようなものになった」と述べている[64]。本作のコーラスは、学生やスポーツファン、ストライキ中の労働者によってチャントに流用された。その例としてドゲットは1966年後半にバーグレーで行われた学生の抗議活動を挙げていて、そこではデモ参加者が大学当局に野次を飛ばし、ベトナム戦争に抗議した後、デモの終わり際に本作のコーラスを用いて継続的な決意を表明し、イデオロギーの分裂を強調していた[65][注釈 3]。社会学者で文化評論家のトッド・ギトリンは、本作がバークレーのカウンターカルチャーや新左翼活動を結びつけるアンセムになったと振り返り、その例としてフリー・スピーチ運動のマイケル・ロスマンが本作を「我々の未来への信頼と、我々全員が生活をするのに適した場所への憧れ」を表す曲として[66]採用したことを挙げている[67]。

1967年4月15日にカリフォルニア州サンフランシスコで行われた抗議活動[68]では、黄色い張りぼての潜水艦が群衆の間を通り抜け、『タイム』誌は「サイケデリック徒の逃避願望の象徴」と解釈した[64]。作家で活動家のリロイ・ジョーンズは、本作をアメリカの白人社会の排他性や現実からの剥離を反映したものと解釈し、「ビートルズが『We all live in a yellow submarine』と歌えるのは、文字どおり彼らやその仲間たち全員が住んでいる場所だからだ」と述べている[64]。

ドノヴァンは、「国際的な名声に拘留されたビートルズの苦境を表していて、それに対して彼らは高揚感のある共同体のような歌を歌うことで反抗した」と語っている[69]。1966年11月にアーティストのアラン・オルドリッジは、『ウーマンズ・ミラー』誌のビートルズの特集記事に合わせて、「イエロー・サブマリン」と同じく『リボルバー』に収録の3曲のイラストを描いた。オルドリッジが描いたイラストは、潜水艦が大きなブーツのように描かれており、艦長が上から覗き込んでいる。この記事は、年初に行われたモーリーン・クリーヴによるメンバーへのインタビューをしたもので、表紙にはオルドリッジによる有刺鉄線に捕らえられたビートルズが「HELP!」と叫ぶイラストが使用された[70]。

「イエロー・サブマリン」の友情とコミュニティのテーマは、1967年のサマー・オブ・ラブの背景にあるイデオロギーとも共鳴していた[71]。ビートルズの広報を担当していたデレク・テイラーは、本作を「箱舟のようなもの…イエロー・サブマリンは、私たち全員を安全に連れて行ってくれる何らかの船の象徴…善は悪に勝るというメッセージ」と振り返っている[72]。

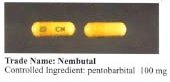

本作は、ビートルズの歌詞に意味を見出そうとするファンの間で、ドラッグを表す暗号と見なされていた[73]。「イエロー・サブマリン」は、カウンタカルチャーでバルビツール酸系ネンブタールを宣伝する曲として採用されていて[74]、そのカプセルの色や形から「Yellow submarine」という愛称で呼ばれていた[75]。聴衆の中には、タイトルを「樹脂で汚れたマリファナのジョイント」のことを指す言葉であると解釈する者がおり[76][77]、作家のジョージ・ケースは「ドラッグに触発された音楽と歌詞でいっぱいのアルバムの中で『LSDのトリップにおける子供のような共同体的な超現実主義をカプセル化した』曲」と述べている[78]。

Remove ads

文化的影響や他のアーティストによるカバー

要約

視点

本作は、テレビアニメ『アニメ・ザ・ビートルズ』を手がけたキング・フィーチャーズ・シンジケートが制作し、1968年に公開されたアニメーション映画『イエロー・サブマリン』に影響を与えた[79][80]。本作は映画およびサウンドトラック・アルバムのオープニング・トラックとなっており、エンディングにはマーティンがアレンジを手がけたオーケストラによるリプリーズ[81]「イエロー・サブマリン・イン・ペパーランド」が使用された[82]。

1984年にキャメル・レアードの実習生により、「イエロー・サブマリン」と題された長さ51フィート(16m)の金属彫刻が制作され、リバプール国際園芸博覧会で展示された[83]。この彫刻は、博覧会終了後もリヴァプールに設置されていたが、パラダイス・ストリート地区の再開発計画に伴い、2005年にリバプール・ジョン・レノン空港に移転された[84]。

2005年のジョージ・W・ブッシュの大統領就任式に対する抗議活動はじめとした、イギリスやアメリカでの政府への抗議活動において、本作が「We all live in a Fascist regime」と歌詞を変えて使用された[85][86][87][88]。

本作は、ビートルズ解散後のスターのソロ活動において代表曲の1つとされており[89]、リンゴ・スター&ヒズ・オール・スター・バンドのライブでは定期的に演奏されている。このうち1992年7月13日のモントルー公演でのライブ音源が、翌年に発売されたライブ・アルバム『Ringo Starr and His All Starr Band Volume 2: Live from Montreux』に収録された[84]。

日本では、まず1978年にフジテレビの子供番組『ママとあそぼう!ピンポンパン』の「トッポ・ジージョコーナー」で紹介、鈴木悦夫が訳詞、服部克久が編曲を手掛け、ジージョ役の団しん也のほか、富山敬・田の中勇・山本圭子・ロイヤルナイツ、そして当時のお姉さん・酒井ゆきえが歌った。その後1982年にこの曲を基にした「イエロー・サブマリン音頭」が発売、大滝詠一プロデュースのもと萩原哲晶が編曲を手掛け[90]、歌詞はマッカートニーによる英語の詞を松本隆が日本語に訳しつつ一部で原曲を利用し、女性民謡歌手の金沢明子が歌った[91]。また、日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)のチームの中には、同曲のメロディが替え歌チャントとして使われる例が、北海道コンサドーレ札幌、ザスパクサツ群馬、名古屋グランパス、京都サンガFC、ガンバ大阪、ヴィッセル神戸など多く存在する。また、サッカー日本代表選手の中山雅史(ジュビロ磐田-札幌ーアスルクラロ沼津)の応援歌としても、クラブと代表の双方で使用されている。

Remove ads

クレジット

- ビートルズ

- リンゴ・スター - ドラム、リード・ボーカル

- ジョン・レノン - アコースティック・ギター、バッキング・ボーカル、効果音(泡)、シャウト

- ポール・マッカートニー - ベース、バッキング・ボーカル、シャウト

- ジョージ・ハリスン - タンバリン、バッキング・ボーカル、効果音(波)

- 外部ミュージシャン

- ニール・アスピノール - バッキング・ボーカル

- アルフ・ビックネル - 効果音(鎖)[22]、バッキング・ボーカル

- パティ・ボイド - 笑い声[22]、バッキング・ボーカル

- マル・エヴァンズ - バスドラム、バッキング・ボーカル

- マリアンヌ・フェイスフル - バッキング・ボーカル

- ブライアン・ジョーンズ - 効果音(グラス)、オカリナ、バッキング・ボーカル

- ジョージ・マーティン - バッキング・ボーカル、プロデュース

- ジェフ・エメリック - テープ・ループ(マーチング・バンド)[93]、バッキング・ボーカル

- ジョン・スキナー、テリー・コンドン - 効果音(鎖)[21]

Remove ads

チャート成績

Remove ads

認定と売上

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads