トップQs

タイムライン

チャット

視点

リンネ式階層分類体系

カール・フォン・リンネにより構築された分類体系をもとにした、今日広く用いられている分類体系を指す語 ウィキペディアから

Remove ads

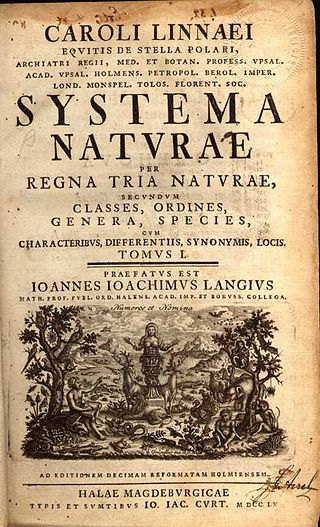

リンネ式階層分類体系(リンネしきかいそうぶんるいたいけい、英: Linnaean hierachial classification system)は、カール・フォン・リンネ(Carl von Linné、1707年–1778年)により構築された分類体系をもとにした、今日広く用いられている分類体系を指す語である[1][2]。リンネが1753年に著したSpecies Plantarum『植物種誌』[3][4][注釈 1]が今日の植物命名法の基準となり、4236種の動物を記した1758年のSystema Naturae『自然の体系』の第10版が今日の動物命名法の基準となっている[1][5]。リンネ式階層分類[6]、リンネ体系 (Linnaean taxonomy) とも[1]。本項では、現在用いられている階層的な分類について触れ、リンネが実際に用いた分類体系を示す。

リンネの肖像画

(アレクサンドル・ロスラン作)リンネ式階層分類におけるタクソンの階層位置のことを「階級(英: rank)」といい[6]、ある階級を与えられた分類群の集合のことを「カテゴリー(英: category)」と呼ぶ[7]。

Remove ads

概要

要約

視点

自然の多様性を科学として理解するために重要な貢献をしたのが自然物の体系化である[8]。その最初の試みとして挙げられるのがリンネが1735年に著したSystema Naturae『自然の体系』とされる[8]。自然の多様性に関連した体系化はリンネが最初であったわけではないが、リンネの著作をきっかけに体系化の問題が近代的な学問である分類学として扱われるようになったと言える[8][9]。リンネは生物を階層的に分類する仕組みを採用し[10]、自然研究の歴史における「体系的な分類学者 systematist」であるとされる[11]。リンネは体系だった統合精神を有しており[11]、あらゆる自然物の類似性を相対的に評価することを通じて分類・組織化することが体系化であると考えた[8]。またリンネは体系化を植物学における「アリアドネの糸」に喩えた[2]。植物についてのシノプシス化(synopsis、「神の創造の全貌」)には体系が必要であった[12]。リンネが分類体系に属・目・綱などの区分を設けたのは、それぞれの区分に分類される生物群が創造主の考えた理想像を備えていると信じたためであるとされる[1]。この当時は、まだ生物が進化するという思想はほとんどなく、生物の種は不変であると考えられていた[13]。

リンネは自然物の理解に原理を定め、定義化を推進した[2]。そのもっとも重要な概念が「種 species」[注釈 2]を基本とした分類階級である[2]。リンネは、自然物を鉱物、植物、動物に区分し、それぞれを鉱物界、植物界、動物界とし[2]、この3界に精通した[15]。このうちリンネが独自に研究を行ったのは植物である[2][16]。

リンネは1753年、著作『植物種誌』において植物界を「綱」・「目」・「属」・「種(および変種)」の4つの階級を用いて組織化した[2]。そして体系分類とは、最小階級であるどの変種も種も、属として、目として、そして綱としての何れの位置も与えられることであるとした[2]。なお、リンネの分類体系ではこのうち「属」を基礎として体系化した[2]。種は属に分類されるものであり、体系の議論では属を単位とした[17]。この認識はリンネ以前から続くもので、リンネ以前の多名法において種名は属名とそれに続く複数の形容語の羅列により構成されるように、従属の意識が強かった[17]。二名法もこれを踏襲し、種名を「属名 + 種形容語」で表している[17]。

現在では、上から界(kingdom)・門 (phylum, division[注釈 3])・綱 (class)・目 (order)・科 (family)・属 (genus)・種 (species) といった7つの基本的な分類階級(植物ではこれを一次ランクと呼ぶ[14])を基本とした階層的な分類がなされる[10][20][6]。種は属に、属は科に、科は目に、目は綱に、綱は門に、門は界に含められ、入れ子状の構造となっている[10]。最近では界をドメインでまとめる階層構造も一般的である[10]。必要に応じて動物であれば綱と目の間に区 (cohort)、科と属の間に族 (tribe) をおくことができ、植物でも科と属の間に連、属と種の間に節 (section) および列 (series)、種より下位に変種 (variety) や品種 (form) といった二次ランクを置くことができる[6][21]。これらの階層の下には、各階級に「亜- sub-」をつけて細分化した中間階層が用いられる[20][22]。より上位の階級になるほど注目する形質の抽象度は高くなるため、直感的に共有形質を理解することは困難となる[23]。

基本階級のうち、門および科はのちに付け加えられたものである。リンネも科を用いたが、これは階層分類とは異なる分類概念であり、今日の意味での「科 family」は、ミシェル・アダンソン(1727年–1806年)のFamilles naturelles des plantes『植物の科』(1763年)によるものである[24]。また、「門 phylum」[注釈 3]という語を初めて用いたのは1866年のエルンスト・ヘッケル(1834年–1919年)で、動物界に脊椎動物門・体節動物門・軟体動物門・棘皮動物門・腔腸動物門の5門を認めた[25]。植物に「門 division」[注釈 3]を初めて置いたのは1883年のアウグスト・アイヒラー(1839年–1887年)で、種子植物を裸子植物門と被子植物門に分けた[26]。

階層的な分類では階級の数に限りがあるため、系統関係を完全に反映させることは困難であり、完璧に系統進化を再現するような分類体系は実用的でない[20]。より最近では、分子系統解析に発展により多くの単系統群が認識されて、流動的となってきたため、分類群を絶対的な階級におく階層的分類体系は扱いづらいこともあり、階級を置かないクレードや、相対的な「ランク」を置くことも多い[27]。

Remove ads

リンネ以前の分類体系

要約

視点

リンネは1751年の著作Philosophia Botanica『植物学論』において、体系分類の創始者はアンドレア・チェザルピーノ(1519年–1603年)であるとし、他26人の植物の体系分類学者を列挙している。リンネはそうした分類学者を標識として重視した構造によって、チェザルピーノのような「果実主義者 fructist」やジョゼフ・ピトン・ド・トゥルヌフォールのような「花冠主義者 corollist」などとし、「性」を標識としたのは自身がはじめであるとした[17]。

古代ギリシアのテオプラストスは Περὶ φυτῶν ἱστορία[注釈 4]『植物誌』において、480種の植物を取り扱ったが、体系分類への試みはなされていない[3]。ヨーロッパでは紀元1世紀のディオスコリデスの Περὶ ὕλης ἰατρικῆς [注釈 5] 『薬物誌』の分類が長い間重視され、ヨーロッパ外から導入された植物も増えた中世であっても、ルネサンス期に至るまで新たな分類体系は生まれなかった[3]。

リンネに影響を与えたのはギャスパール・ボアン(1560年–1624年)が兄ジャン・ボアン(1541年–1612年)の記述をもとに著したPinax theatri botanici[注釈 6](1620年)であり、リンネの『植物種誌』の先駆的著作と見なされる[3]。大場 (2009)はボアンによって集大成された植物の種についての情報と相違点を羅列した簡素な記載による情報処理が、リンネの『植物種誌』に与えた影響は少なくないとしている[3]。しかしこの著作には体系的理解を行うための骨組みを欠いていた[3]。

ジョゼフ・ピトン・ド・トゥルヌフォール(1656年–1708年)はルイ14世の収集した数万に及ぶ植物やその標本を秩序立てて配置するために、Institutiones rei herbariae 『国王所蔵標本の配置』[注釈 7](1700年)を著し、植物の体系分類を試みた[28]。ここでは顕花植物を木と草に二分し、それぞれについて花弁の有無や集合花か否か、花の相称性などを鍵として22のグループ class に分けた[28]。トゥルヌフォールの取り上げた主要な形態形質には平行進化を生じる可能性が高いものが多かったが、キキョウ型類 Campaniformes やアブラナ型類 Cruciformes のように植物自体の類縁性に結び付くものもあった[28]。そのためリンネの人為分類よりも実際の類縁関係に近い部分も多かったが、のちにリンネの分類にとってかわられた[28]。トゥルヌフォールは二名法を用いていなかったが、「属」の概念を確立したのは彼であるとされる[29]。後にリンネの Genera Plantarum 『植物属誌』[4][注釈 8](1737年)で属は現在と同様に定義され[29]、現在でも分類階級として用いられている[30]。

Remove ads

リンネの性分類体系

要約

視点

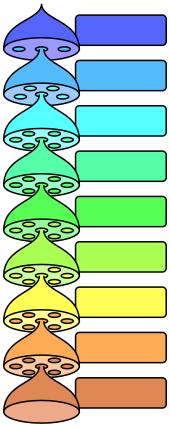

性分類体系の24綱のゲオルク・エーレットによる模式図。

リンネは1753年、 Species Plantarum『植物種誌』において、約5900種の植物を記した[1]。リンネは生殖こそが植物にとって元も重要であり、生殖形質に基づく分類こそが自然分類であると考えた[1]。リンネは植物の体系化において、綱と目という上位の分類階級に対し、そして、植物を雌蕊と雄蕊の数と配置を重視した「性分類体系(羅: Systematis Sexualis、性体系[30])」を構築した[2][1]。綱の区分で標識とした形質は雄蕊の数により13綱が区別され、雄蕊の配置の差異や雌蕊との合着および隠花性によって全24群を認識し、それを最上位の「綱 class」とした[2][30]。そのため「24綱分類」と呼ばれることもある[13]。そこから、雌蕊や花柱の数などを標識に下位の概念である「目 order」に区分した[2][30]。 萼、花冠、雄蕊、雌蕊、果皮、種子、花床(および花序)などを"fructificatio vegetabilium"と呼んで、主な標識としてすべての植物を分類し、属に分けた[2][注釈 9]。

リンネの体系化は雌雄蕊の属性を鍵として定めたものであり、自然の産物である種と属とは違い、綱と目については人為の所作であることを認めていた[17]。この性分類体系は人為分類を代表するものとされ[17]、18世紀後半のフランスの植物学者たち(例えば、ドゥ・カンドールなど)によって自然分類とは言えないと批判された[32][33]。彼らからはこの性分類体系のように、教条的な第一原理から人為分類を構築することは「体系的」[注釈 10]であると批判され、観察に基づく論証を通じて自然分類を構築することは「方法的」[注釈 11]であると称賛された(リンネの時代では「方法」と「体系」はほぼ同義であった)[32]。

また、リンネは植物の上位の分類階級として「科」を用いたが、綱、目、属などの分類階級とは異なる別の分類概念として用いた[34]。リンネは『植物学論』(1751年)において、植物 (Vegetabilia)は菌類 (Fungi)、藻類 (Algae)、蘚苔類 (Musci)、シダ類 (Filices)、禾本類 (Gramina)、ヤシ類 (Palmae)、植物類 (Plantae) の7つの「科 Familiae」からなるとした[34][35][注釈 12]。性分類体系では最初の4科は隠花植物綱とされ、禾本類の多くが第3綱に、植物類は各綱に分けられた[34]。ヤシ類ではリンネにとって位置づけが難しい分類群で、24綱とは別に扱われていた[34]。

数や量で表現できる標識は、それが困難なものに比べ、明晰で認知が容易であり、数に差がある雄蕊を標識とすることは合理的だと受け止められた[17]。そのようなことから、リンネの分類はそれ以前の体系とは違い、パラダイムとしての力を持っていたとされる[36]。

Remove ads

リンネの動物分類

要約

視点

リンネは1758年、 Systema Naturae『自然の体系』第10版 において、属より高次の階級として「綱」を置き、動物の分類を行った[25]。1735年の初版では、動物を四足綱 Quadrupedia、鳥綱 Aves、両生綱 Amphibia、魚綱 Pisces、昆虫綱 Insecta、蠕虫綱 Vermes に分けた[39]。第10版では、初版の魚綱に含まれていたイルカやクジラを四足綱に加え、哺乳綱 Mammaliaとしたような合理的な変更だけでなく、ヤツメウナギやサメなどが両生綱に含められたように、現代からすれば明らかな改悪ともいえる変更も行われた[39]。脊椎動物の分類は現在に近い部分も多かったが、無脊椎動物に関しては多様な動物門が1つの綱にまとめられており現在の分類とは程遠く[39]、無脊椎動物の分類学的研究が飛躍的に進むのは1900年代初頭のパリで、1809年のジャン=バティスト・ラマルクの分類体系や1817年のジョルジュ・キュヴィエの分類体系からであった[40]。

なお、以下の表は初版と第10版で属する生物が綱をまたぐ都合上完全には対応していない。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads