トップQs

タイムライン

チャット

視点

パラオ

太平洋の島国 ウィキペディアから

Remove ads

パラオ共和国(パラオきょうわこく、パラオ語: Beluu ęr a Belau、英: Republic of Palau)、通称パラオは、太平洋上のオセアニア州に位置し、フィリピンの東方にあるミクロネシア地域の島々からなる共和制国家。首都はマルキョク。2006年10月7日にコロールから遷都した。

Remove ads

国名

正式名称はパラオ語で Beluu er a Belau。公式の英語表記は、Republic of Palau。通称、Palau。日本語表記は「パラオ共和国」。漢字表記では「帛琉」と書き「帛」と略す。現地ではべラウと呼ぶこともある。国名の由来は、マレー語で「島」を意味する「Pulau」である[6][7]。

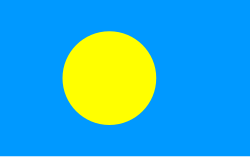

国旗

→「パラオの国旗」も参照

国旗のデザインは海を表す青地に月を表す黄色い丸が配置されている。平和と静寂、海と陸の豊饒を表している[8]。

日本の国旗である日の丸が元となっている説もあるが、パラオの国旗の発案者のジョン・ブラウ・スキーボング(John Blau Skebong)は「私はもちろん日の丸を知っているが、特別にそれを意識してデザインしたわけではない」と否定している[9]。

歴史

要約

視点

有史以前

有史以前のパラオについては未解明の状況であるが、国内に多く残る遺跡などを研究した結果、約4000年前から人が住んでいたと推定されている。紀元前と推定される居住遺跡が発見されており、7 - 8世紀の時点でインドネシア方面から文化的影響を受けていたとする研究がある[10]。

スペイン帝国の植民地

16世紀ごろから、海軍の進歩によりミクロネシア諸島にヨーロッパ人が訪れるようになった。初期のヨーロッパ人の訪問記録としてはスペイン人のルイ・ロペス・デ・ビリャロボス(1543年)やイギリス人のフランシス・ドレーク(1579年)によるものがある[11][10]。1783年にイギリスの帆船 (Antelope)がウーロン島で座礁した際には島民と接触している[11]。このときマルキョクとコロールの村落連合同士が争っており、コロールの首長イブドゥールは船長のウィルソンを助ける見返りに戦争の協力をとりつけ、勝利を収めている[12]。1883年、イギリスの仲介のもとで両連合は和平協定を結んだ[10]。ウィルソンがパラオでの体験について記した著作はヨーロッパでパラオが知られるきっかけとなった[12]。

鯨油に代わりコプラの商品価値が高まり始めた19世紀後半、欧米の商社が本格的に進出するようになった[13]。中でもドイツ商社はミクロネシア地域の交易の8割を掌握するに至り、スペインはドイツのミクロネシア領有に警戒感を抱き、1874年にカロリン諸島の占有権を主張した[13]。ドイツは国際法上ミクロネシアは無主地であると主張したが[14]、1885年にはローマ教皇のレオ13世により、ドイツの経済活動を認める一方でスペイン領有が認められている[13][14]。これらのヨーロッパ人の来訪とともに伝染病も流入し、交流以前には4万人いたと推定される人口は、1900年時点で4000人以下に減少したとされている[15]。

1886年、カロリン諸島はフィリピン総督の支配下に置かれ、1887年にポンペイとヤップに政庁が設置され統治が始まった[16]。パラオはヤップ政庁の管轄下に置かれ、統治の過程でキリスト教の布教活動が行われているが、政庁が置かれた島ほど活発には行われなかった[17]。

ドイツ帝国の植民地

1899年、国力が衰退の一途を辿っていたスペインは、ドイツ・スペイン条約によって、フィリピンとグアムを除くスペイン領東インドを450万ドルでドイツ帝国に売却した[18]。パラオも売却対象に含まれ、これ以降ドイツ領ニューギニア(Deutsch-Neuguinea)の一部となった[18]。当初はヤップ政庁の管轄下にあったが、1905年に支庁が設置され、官吏数人と軍隊が配備された[18]。

ドイツはパラオでココナッツ、タピオカ栽培、アンガウルにおけるリン鉱石採掘などの産業振興を行った[19]。このうち主力産業はリン鉱石採掘で、土地貸借とともに賃金収入源となっていたが、植民地政府は赤字経営で、本国から年間約4万マルクの補助金を貰っていた[14]。遠く離れたドイツから送られる人員はほとんどないにもかかわらず、パラオがもたらす富はドイツ人に独占された。

大日本帝国の委任統治領

1914年に第一次世界大戦が開始されると、日本は当時締結されていた日英同盟により、イギリスやフランスなどと同じ連合国の一員として、ドイツに対して宣戦を布告し、パラオ含む南洋諸島を占領下に置いた[20]。当初は軍政が敷かれたが、1918年から民政への移行が進められた[21]。統治にあたっては伝統的な首長制度を利用し、医療や教育の改善が進められた一方で、パラオでは反日的な首長が退けられ、モデクゲイと呼ばれる統治に抵抗した新興宗教も弾圧対象となった[21]。

1919年、第一次世界大戦の戦後処理をするパリ講和会議によって、パラオは日本の委任統治領(実質的な植民地[22])になった[21]。コロールには南洋庁および南洋庁西部支庁(パラオ支庁)が置かれ[23]、パラオは周辺諸島の中核的な島となり、多くの日本人が移住した。パラオ支庁管内の住民の4人に3人は日本人となった。軍人を除く1943年6月末時点の居住者33,960人の内訳は、内地人(内地出身日本人)25,026人、朝鮮人(朝鮮半島出身日本人)2,460人、パラオ人先住民6,474人、他にスペイン人・ドイツ人宣教師18人。

日本の統治が始まってからは、電気や水道、学校や病院、道路や公的施設など社会的基盤の整備、貨幣経済への移行が重点的に行われた。これにより1920年代ごろになるとコロールは近代的な町並みへとその姿を変貌させた。欧米の視察団から「最善の統治」と評価された一方、1933年に国際連盟を脱退した日本は同化政策を推し進めるようになり、日中戦争が起きた1937年以降には皇民化教育が徹底されていった[24]。一方で、元駐日大使のミノル・ウエキは、日本はパラオでは積極的な日本化をおこなわず、教育や医療、経済といった、社会基盤の整備に努めた、と語る[25]。

また、日本統治の開始に伴い日本語による学校教育が現地人に対しても行われるようになった。ただし、本科3年・補習科2年の課程であり、日本人子弟とは学校が別だった(公学校)。また、現地人は中等・高等教育を受けられなかった[26]。現地用の教科書編纂のため、南洋庁の書記として赴任していた中島敦は個人的感想として、原始的に暮らしている現地住民に近代的な高等教育を施すことへの疑問の手紙を家族に送っているが[27]、民政時代には3科目を省くなど、日本国民とは異なる、差別意識に基づく教育が行われた[19]。公学校では、教室内の私語や母語による会話は禁止され、日の丸・君が代や教育勅語による皇民化教育が徹底され、同化政策が行われた[28]。

日本は1933年(昭和8年)に国際連盟から脱退したが、統治委任はパリ講和会議によるものであることから、国際連盟の加盟諸国も日本による統治の継続を認めたために委任統治を続けた。統治の方針は日本から移民を受け入れて積極的に経済開発を行う方向に固められ、官有地を企業や移民に提供したほか、1936年に国策会社の南洋拓殖が創設され、南洋興発や南洋貿易とともに農業、鉱業、漁業、海運業などの事業拡大を進めていった[29]。産業振興の調査研究も進められ、熱帯産業研究所や水産試験場が設置された[30]。1937年ごろからは軍事基地化が進められ、飛行場や基地などの軍事施設が建設されていった[31][15]。

民間の大日本航空が設立されると、1940年(昭和15年)3月6日、海外路線として横浜 - サイパン - パラオの間に九七式飛行艇を使用した民間航空路が開設された[32]。更に1941年(昭和16年)1月9日からはパラオを起点として南洋島内を結ぶ空路が開設された[33]ほか、同年10月以降にはパラオと東ティモール(当時ポルトガル領)間に空路が開設された[34]。

第二次世界大戦(太平洋戦争)が始まると、コロールは海軍の重要な基地として北西太平洋方面の作戦拠点となった。そのため、西方のフィリピン戦線の状況と連動して連合軍の攻撃対象となり、1944年(昭和19年)にはペリリューの戦いなどで両軍に多くの戦死者を出した。なお、ペリリュー島の戦いではパラオ民間人の死者はなかった[35]。しかし、日本国籍を持たない現地人であっても、本人の事前の了承を受けてパラオ挺身隊などに軍属として動員されることがあった[注釈 1]。

1945年(昭和20年)8月の連合国に対するポツダム宣言受諾に伴う日本の降伏により、日本の統治が終了。 同年9月2日には第14師団の師団長、井上貞衛中将が降伏文書に調印した[36]。

アメリカの信託統治

戦争終結後の1947年に、アメリカが施政権者である太平洋諸島信託統治領の一部となった。アメリカの統治下で首長の権威は弱まり、代わって政府の公務員や医療従事者、ビジネスマンが勢力を増していった[37]。アメリカはパラオを軍事戦略上の拠点として利用する一方、住民たちの伝統的生活様式を守るため、社会経済開発や福利厚生には消極的であった。こうした政策は動物園政策と批判されたため、1960年代には政策が転換され、平和部隊派遣や、教育や医療、産業などの技術指導が行われた[28][38]。

独立への動き

アメリカ合衆国はミクロネシアの自治領案を検討し、1957年に憲法制定委員会を設置した[39]。1969年、信託統治領の政治地位について交渉が始まり[10]、ミクロネシア側は1970年の政治地位会議で自由連合を提案した[40]。当初はミクロネシア地域の統一が見込まれていたが、1971年にアメリカによるミクロネシアの軍事利用計画が明かされると、パラオとマーシャル諸島はアメリカとの個別交渉に臨んだ[40][41]。

1978年、アメリカとミクロネシアは15年間の財政援助と引き換えに安全保障をアメリカに委ねることを原則とする自由連合の内容で合意した[40]。同年にミクロネシア連邦への加盟を問う住民投票が行われ、その結果パラオは分離独立の道へ進むことになった[37]。1979年、核兵器の持ち込みを禁止した「非核憲法」を住民投票で可決したが、アメリカは軍の活動に支障をきたす非核条項の修正を求め、同年内に憲法改正案が住民投票にかけられたが、これは否決された[40][41]。1980年、再び非核憲法が承認され、1981年に発布、パラオ自治政府が成立した[40]。自治政府成立後の政治は初代大統領ハルオ・レメリクが暗殺されたり、護憲派へのテロ行為が相次ぐなど不安定的で[41][42]、この混乱は1993年にクニオ・ナカムラが大統領に就任するまで続いた[10]。

1986年、ミクロネシア連邦とマーシャル諸島は自由連合盟約(コンパクト)締結国として独立したが、パラオは非核憲法が障害となって協定を締結できていなかった[40]。自治政府は独立にあたって自由連合協定が不可欠とし、協定締結を視野に憲法改正の是非を問う住民投票を実施したが、1983年から1990年にかけて7回行われた住民投票はいずれも憲法改正可決に至らなかった[43]。

独立

その後、憲法内の非核条項をアメリカとの自由連合協定においてのみ凍結することが決まり、コンパクト承認のための住民投票の可決条件を緩和(75%から50%へ)する憲法改正のための住民投票が行われ、これが可決された[41]。また、同時に行われた大統領選挙でクニオ・ナカムラが当選した。

1993年には、緩和された可決条件の下、8回目の住民投票でアメリカ合衆国とのコンパクトが承認された[44]。これにより、1994年10月1日、自由連合盟約国として独立し、信託統治が終了、アメリカは有事の際の4地域の土地使用と軍事展開を可能にし、パラオは4億4700万ドルの援助金を取り付けた[44]。同年に国際連合へも加盟した。信託統治領としては最後の独立となる[10]。首都は当初コロールに置かれていたが、2006年10月にマルキョクに遷都した[10]。当初アメリカの財政支援は2009年までとされたが、コンパクトの改定に伴い、2044年まで継続される予定となっている[45]。

現在でもパラオ国会では日系の政治家が強い影響力を持つなど、日本と歴史的に密接な繋がりを持つ国である。

Remove ads

地理

要約

視点

パラオは北緯2度から8度、東経131度から135度の範囲内にある島嶼国で、カロリン諸島の西端にあたる[46]。200以上の島で構成されるが、有人島は極小数である[注釈 2]。バベルダオブ島からペリリュー島にかけての長さ約115キロメートルにわたる堡礁、堡礁に付随するカヤンゲル島などの小環礁、アンガウル島などの裾礁から成り、最大の島であるバベルダオブ島は総面積の5分の4程度を占める[50]。首都マルキョクやロマン・トメトゥチェル国際空港のあるバベルダオブ島と旧首都のあるコロール島とは橋で結ばれている。

地学的にはフィリピン海の東縁にあたる伊豆からパラオに至る島弧・海溝系、ならびに九州・パラオ海嶺の最南端に位置し、第三紀の火山岩層を主体とする[51]。最終氷期以降の約8300年前にはサンゴ礁が形成されはじめ、海面上昇の速度低下に伴い1000年に2.2メートルの速度で成長し、現在の海面に追いついたと考えられている[52]。

バベルダオブ島は主に火山岩や火山砕屑岩で出来た火山島だが、南端部のアイライ州から連なるコロール島以南にはロックアイランドとして知られる石灰岩の島嶼群がみられる[50]。両者は異なる地形的特徴を有し、火山島ではマングローブが発達していること、淡水湖があることなどが、石灰岩島ではノッチやカルスト地形が発達していること、湖沼がすべて塩湖であることなどが挙げられる[50]。ロックアイランドはその生態系や遺跡が評価され、2012年に世界遺産に登録されている[53]。

地方行政区分

→詳細は「パラオの地方行政区画」を参照

パラオは、16の行政区域に分かれている。独立前は16地区70村で構成されていたが、地区は独立後州に格上げされた[54]。

気候

全域が熱帯雨林気候(Af)であり、年平均気温は27-28℃と温暖[55][56]、年較差は少ない[57]。また、スコールなど通年で雨が多いが、特に7月と10月の雨量が多い。年間雨量は3,800mmになり、平均湿度は82%である[10]。11月から4月(12月から5月)が乾期、5月から10月(6月から11月)が雨期とされるが、この区別は年々不明瞭になりつつある[10][57]。台風の襲来はまれだったが、近年は2012年の台風24号や2013年の台風30号など台風による被害が相次いでいる[56]。

環境

独立後の1997年、環境保全を目的とした法律がコロール州で制定され、その後のサンゴ礁の白化や赤土の海域への流出を契機として、国ぐるみで環境保全活動が行われるようになり、2003年に保護区ネットワーク法が制定された[58]。保護区ネットワークの設立以降も保護区ネットワークの基金運営や観光客からの環境税徴収、排他的経済水域をサメ保護区とし、商業漁業を禁じるなど、積極的な環境政策を進めており、国際社会から評価されている[59][60]。一方で、2010年代以降は観光客の急増に伴いサンゴ礁の破壊や生物資源の乱獲が問題視されており、依然として法制度や設備の整備が課題となっている[61][62]。

生物相

多様な海洋環境を背景に高い生物多様性を有し、約78属425種のサンゴ類、約1287種の魚類、259種の藻類が記録されている[49]。このほか、5000種の昆虫、141種の鳥類が生息するとされている[41]。サンゴ類の中ではミドリイシ属が多く観察され、この属は数千年前のサンゴ礁形成期でも主体だったと考えられている[52]。

植物種は約150種の固有種を含む約730種(1258種とも[41])が確認されている[63]。バベルダオブ島は最高標高242メートルと低いが、多様な植生を擁し、マングローブや高木林、草原様の植生が見られる[63]。高木林はアプガオやアイス、トオン (Campnosperma brevipetiolata)が優占する[55]。石灰岩の諸島で見られる亜高木林・低木林ではガジュマル Ficus microcarpaやタシロマメ Intsia bijugaなどが優占する[55]。

標準時

全土でパラオ時間 (Palau Time, PWT) が施行されている。UTC+9で、日本標準時 (JST) との間に時差はない。

Remove ads

政治

→詳細は「パラオの政治」を参照

パラオは任期4年、3選禁止の大統領制をとり、議会は二院制の国民議会(任期4年)である[64][45][注釈 3]。下院は16州から1人ずつ選出されるのに対し、上院の選挙区と定数は議席配分是正委員会が定める(2025年時点では15人[45])[10]。大統領府と副大統領府の下に8省が置かれ[66]、各省庁を所管する大臣は大統領によって任命される[67]。政党はない[67]。

大統領制のほか、島を二分して統治してきた最高位首長2人を長とする首長体制が併存しており[注釈 4]、憲法に基づき設置された首長会議には土地や伝統に関与する権限が認められている[57]。各州には政府、議会が置かれ、独自の憲法も有するが[54][57]、首長の影響力は州によって異なり、例えばガスパン州は議員全員が首長であるのに対し、アイライ州は議員全員が公選である[68]。首長は主に伝統保護の役割が求められているが、州によっては立法や議案提出といった権限を与えられている[69]。

司法権の執行機関として最高裁判所、国家裁判所、一般訴訟裁判所、土地裁判所が置かれている[70]。死刑制度はない[70]。州政府には警察組織権が認められておらず、州法の取り締まりは国家警察が行う[69]。

2021年、大統領に就任したスランゲル・ウィップス・ジュニアは省庁再編を推進し、パラオ人ファーストを掲げているほか、経済復興や産業の多角化に向けて取り組んでいる[45]。

2023年、世界銀行は太平洋諸国の過剰債務のリスクを検討。他国が2019年以降、COVID-19対策で政府支出を拡大して債務を増やす中、パラオの債務に関しては持続可能という判断を示した[71]。

軍事

独立時にアメリカ合衆国と自由連合盟約を締結しており、安全保障並びに国防上の権限をアメリカ合衆国が保持しているため、自国軍隊は保持していない[45]。また、この盟約に基づき一部のパラオ国民はアメリカ軍人として採用されている。

Remove ads

国際関係

要約

視点

→詳細は「パラオの国際関係」を参照

2024年現在、日本や台湾(中華民国)、アメリカ、フィリピンを含む105か国と外交関係を樹立している。その中でも台湾、旧統治国の日本やアメリカとの関係を重視している[45]。環境政策を進める中でヨーロッパとの関係強化を図っており、気候変動担当の欧州連合大使のほか、各国に領事を置いている[59]。

1994年の国際連合加盟以降、複数の国際機関や地域機関に加盟している[注釈 5]。このうち、太平洋諸島フォーラムについては2021年に他のミクロネシア圏の4カ国とともに離脱を表明していたが[72]、2022年2月、中台関係問題に関する不満から、2021年2月に始まった太平洋諸島フォーラムからの脱退手続きを停止し、2022年7月に脱退を撤回した[73]。

日本との関係

→「日本とパラオの関係」も参照

1996年に崩落したKBブリッジの再建を始めとした多くの援助が日本によってなされているなど、パラオと日本の関係は国際連盟の委任統治時代以降も深い。現在でも、パラオ国民の多くは戦争や皇民化政策による負の影響を認識しつつも、親日的な感情を持っている[19]。日本や日本語に親しみを持ち、子供に日本風の名前をつけるパラオ人も多い。パラオ語には多くの日本語の言葉が取り入れられており、また、パラオにある唯一の公立高校では、1964年から選択科目として日本語を取り入れている。さらに、アンガウル州では州の公用語の一つとして採用されている。経済的には2022年時点でパラオ最大の援助国となっている[45][注釈 6]。

日本の地方自治体との交流関係もあり、三重県はナカムラ元大統領の父が三重県伊勢市の出身であった縁で、1996年以降友好提携関係にある。また旧首都コロールは現在東京都と姉妹都市になるべく交渉中である。

- コロール島の旧官幣大社南洋神社やペリリュー島のペリリュー神社(南興神社)、アンガウル神社が、1980年代以降に日本からの資金により再建された。また、日本からの遺骨収集団や慰霊団も度々訪れている。

- 第7代大統領のトミー・レメンゲサウは、2005年7月の来日前に行われた会見で当時の小泉首相の靖国神社参拝について「すべての人のために祈るのは正しいことだ」と支持を表明した。また、第6代大統領クニオ・ナカムラの代理人が靖国神社に参拝した。

- 一方でクニオ・ナカムラは「南洋」という言葉が旧植民地宗主国の主観に基づくものとして「われわれの国々を“南太平洋”と呼ぶのもけっして適当とはいえない。“太平洋諸国”といってほしい。“南”は不要です」と発言している[74]。なお、パラオは北半球に位置する。

天皇・皇后の訪問

2015年4月8日から9日にかけて、日本から明仁天皇、美智子皇后(いずれも当時)が国際親善と戦没者慰霊のため訪問した[75]。

明仁天皇は長年、パラオを含む西太平洋地域での戦没者の慰霊を強く希望しており、慰霊に際してはパラオのトミー・レメンゲサウ大統領夫妻のほか、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島の大統領夫妻も同席することとなった[76]。天皇の訪問はパラオの報道で大きく取り上げられ、歓迎ムードのなか、天皇を迎えるにあたって道路の整備が行われ、道路脇などにはいくつもの日の丸が掲揚された[75][77]。

この訪問に際し、パラオ人に行われたインタビューでは「日本との交流は素晴らしかったので年配の人たちは日本と交流したい気持ちである」との声や「パラオ人も嬉しいが一番嬉しいのは同地での戦没者であろう」との声が寄せられた[75]。9日、供花のために訪れるペリリュー島では、学校、職場が休日となり全島民600人で天皇皇后を出迎えることとなり[75]、ペリリュー州は4月9日を「天皇皇后両陛下ご訪問の日」として州の祝日に法律で制定した[78]。

この訪問後、観光でペリリュー島に訪れる日本人が増加している[79]。

台湾・中国との関係

1999年12月、クニオ・ナカムラ大統領は援助額や民間投資を考慮して台湾との国交を樹立し、以来一貫して国交を維持している[80]。中華民国と対立関係にある中華人民共和国とは国交がない。

Remove ads

経済

要約

視点

独立後は低水準ながら経済成長を維持しており[81]、IMFの統計によると、2013年のGDPは2億4,600万ドルである。一人当たりのGDPは14,022ドルで、世界平均を30%ほど上回る[5]。戦後のアメリカ統治の影響で産業開発があまり進んでおらず、経済は公務と第三次産業(観光業、サービス業、小売業など)に依存している[82]。漁業は小規模ながら年間数百トンの漁獲量がある[83]。

消費財の大半を輸入に頼っているため、貿易収支は大幅な貿易赤字であり、アメリカをはじめとする諸外国の経済援助がこれを補っている[81]。2022年時点で輸出800万ドルに対して、輸入は2億800万ドルに達する[45]。主な輸出品は、全輸出金額の7割を占めるマグロ、次いでココヤシを加工した農業生産物のコプラ、わずかな手工芸品などである。日本への輸出品は2003年時点でマグロ (98.6%) が大半を占め、航空貨物による輸出も頻繁に行われている。

主な輸入品は、各種機械 (24.2%)、各種原料 (19.0%)、食料品 (15.2%)、各種製品 (13.3%)、原油 (10.4%) である。輸入元はアメリカ合衆国 (39.3%)、グアム (14.0%)、日本 (10.2%)、シンガポール (7.7%)、大韓民国 (6.4%) である。

火力発電所はアメリカの統治時代に建設されたものが1か所しかない。フィリピン人労働者で維持されている。パラオ人の多くは公務員であり、その他もホワイトカラー指向であり、教員や看護師などの専門技能を持つ人たちは、給与格差などの理由で1990年代にサイパンへ移住した人も多い。

観光

観光業はGDPの半分から4分の3、雇用の約40%を占める基幹産業であり、特に海洋レジャーを目的に訪れる観光客が多い[49][83]。国別では日本や台湾のほか、2012年以降は中国からの観光客が急増しており、2015年時点で年間9万人に達している[62]。このほか、アメリカやヨーロッパからの観光客も微増傾向にある[84]。観光客急増を受け、政府は国際線の本数を制限して入国者数を調整し、より高級な観光地化を目指す方針をとっている[85]。

観光客増加に伴う需要の高まりで、ホテルの建設が進められたり、観光ガイドの質向上が図られるなどしている[86]。1990年代まで、日本航空の関連会社が経営する「ホテル・ニッコー・パラオ」が存在したが、老朽化や台風被害の影響で2002年に閉館、その後2005年に同じJALホテルズ(現・オークラ ニッコー ホテルマネジメント)運営の「パラオ・ロイヤル・リゾート」が開業した(所有は台湾企業)。また、東急不動産の関連会社パシフィック・アイランズ・デベロップメント・コーポレーションが「パラオ・パシフィック・リゾート(1984年開業)」を運営している。

また、美しい海やサンゴ礁と合わせて、第二次世界大戦時に沈んだ船舶や航空機を売りにしたスクーバダイビングも盛んであり、多くのダイビングショップがあるほか、日本などからダイビングツアーも企画されている。本島の近くにも多くの離島があり、元プロレスラーのアントニオ猪木が名誉オーナーの通称「イノキアイランド」という、保護大型シャコガイが多数生息する離島が存在する。

情報・通信

パラオの放送局はICTなどがあり、ほかに専門チャンネルなどでNHKやCNNの番組が配信されている。インターネットにおいてはパラオの番組が survivorpw.pw というサイトを開設している。新聞は「パラオ・ホライズン」「ティア・ベラウ」「アイランド・タイム」などがある。

Remove ads

交通

要約

視点

道路

自動車は右側通行であるが、日本から輸入された右ハンドルの日本製中古車が多く走っている。 主要島であるバベルダオブ島を周回する通称「コンパクト・ロード」が2007年に完成したため、同島内の交通の利便性が高まった。バベルダオブ島とその南の、パラオ最大の都市である旧都コロールがあるコロール島とは、KBブリッジ(Koror-Babeldaob Bridge、正式名称「日本・パラオ友好の橋 (Japan-Palau Friendship Bridge)」)という橋で繋がっている。韓国企業建設による旧KBブリッジは1996年に突然崩落[87]、同時に電気、水道などのライフラインも失われたため、首都機能は麻痺し、パラオは非常事態宣言を発令した。現在の橋はパラオからの求めに応じ[87]、日本が無償援助にて建設、2002年に開通したものである。

→「日本・パラオ友好の橋」も参照

コンパクト・ロードを使いレンタカーで島内を巡ることも可能である。なお中心部のほとんどの道路は舗装整備されているが、中心部を離れたり離島部に行くと道路が舗装されていないため、スコールが来るとぬかるむので注意が必要である。

少数ながらタクシーはある。それに加え、JICAの支援にて運用を開始したバスが、コロール、マルキョク周辺を週5日、一日3本運行している。

航空

バベルダオブ島にあるロマン・トメトゥチェル国際空港へ、東京/成田国際空港からの直行便がデルタ航空によって運航されていたが、2018年5月5日に廃止された。グアムやマニラの間にユナイテッド航空が、中華航空は台北から、アシアナ航空はソウルから定期便を就航させている。

なお、2025年10月より、ユナイテッド航空が東京/成田空港から、ロマン・トメトゥチェル国際空港へ直行便を就航させる予定。グアムとの間には1日1便または2便直行便が就航している。また、日本航空なども年に十数回から数十回の直行チャーター便を、日本の三大都市圏である東京/成田国際空港や名古屋/中部国際空港、大阪/関西国際空港から就航させている。成田からの定期国際便は通年運航されているが、乾季となる観光シーズンには週4便ほど運航される時期もあり、年間約3万人を超える日本人観光客が訪れる。

国内では、数社が小型飛行機やヘリコプターを使って、バベルダオブ島から、ペリリュー島、アンガウル島へ定期便を毎日運航している。

船舶

貨物船、クルーズ船など大型船舶はコロールの外港としてパラオ唯一の国際港であるマラカル島のマラカル港(マラカル商業港、Malakal Commercial Port)が使用される。パラオ港、コロール港とも呼ばれる。コンテナハンドリング施設はあるが、陸上コンテナクレーンはない。

ペリリュー島、アンガウル島など離島との交通手段には定期船、チャーター船が使われている。コロールではコロール旅客フェリーターミナルがあり、ペリリュー島、アンガウル島行きの定期船がある[88]。

鉄道

パラオには鉄道はない。

Remove ads

国民

人口

パラオでは、海外へ移住するパラオ人と1990年代初頭から海外からの非パラオ人の移住という二つの現象が起きている。人口の70%程度はパラオ人で、他に1990年代からフィリピン人労働者が多い。日系パラオ人は全人口の25%を占めるともいわれている[90]。

1970年の人口規模は1万数千人で、海外移住者は2500人以上であったと推定されており、この年以降も数百人規模で海外移住が行われている。特に1972年以降に大規模な海外移住が始まっている[91]。この背景としては、パラオでは高等教育を受ける機会が限られ、高学歴者を吸収する部門も限られていることが考えられている[92]。

2005年時点の人口は1万9907人で、このうち約6000人がフィリピンやバングラデシュ出身の外国人労働者だった[54]。州別では人口の半数以上がコロール州に集中しており、残りの州は数百人程度に留まる[54]。一方、2006年のマルキョクへの首都移転や、2007年のコンパクトロード完成以降は、アイライ州をはじめ郊外地域への人口移動が進んでいる[93]。

言語

→詳細は「パラオ語」を参照

公用語はパラオ語と英語で、パラオ語はパラオでもっとも使われている言語(65.2%; 2015年推定)でもある[3]。次いで英語(19.1%)、フィリピン語(9.9%)、中国語(1.2%)、ミクロネシア諸語(1.9%)が使われる[3]。

日本統治時代に教育を受けたパラオ人は、日本語で不自由無く意思疎通ができるレベルに達している者が多い。また、パラオ語にはかつての統治国の言語に由来する借用語が多く存在し、日本語に由来する語彙も日常的に用いられている。

宗教

主な宗教はキリスト教で、カトリックが46.9%、プロテスタントが30.9%。他にカトリックと伝統宗教が融合した新宗教モデクゲイが5.1%、イスラム教が4.9%と続く(2020年推定)[3]。

文化

要約

視点

→詳細は「パラオの文化」を参照

生活面ではアメリカの影響を強く受けているが、伝統的価値観も残っており、地域社会ではカブリールと呼ばれる血縁集団を基礎としている[94]。カブリールの集合をレングッドといい、レングッドにはアバイという集会場が設置される[94]。母系制を特徴としており、土地や伝統的貨幣の継承、男性首長の就任など、伝統においては女性が主導的役割を担っている[41]。集団の根拠地にはそれぞれ、資源の管理や儀礼などの様々な場面でシュウカンと総称される慣習があり、社会的に重要視される国民文化とみられている[94]。

食生活はタロイモやキャッサバなどの芋類を主食とし、バナナやココナッツなどの果実、魚介類も多く消費されるが、食料は輸入頼りであり、嗜好の変化の影響もあって米や小麦、麺類などの輸入も増えつつある[56][95]。食事の欧米化が進んだことで、肥満化が進んでおり、2010年時点で肥満率は81%と世界でも上位の肥満国となっている[95]。

娯楽の中心は映画やテレビ、ラジオであり、「エコパラダイスFM」はエフエム東京(TFM)と日本航空などが協力し設立されたラジオ局で、TFMの一部番組もネットされている。

音楽

→詳細は「パラオの音楽」を参照

この節の加筆が望まれています。 |

伝統音楽は1960年代半ばの時点で存続が危ぶまれていたが、1970年代以降はエソルス(集会歌)やダラン(風刺詩誦詠)といった伝統音楽の復興を目指す動きが見られる[96]。現代では伝統音楽のほか、現代ポップスや外来の歌が人気で、カラオケ文化も盛んである[96]。日本の影響を強く受けており、ラジオではしばしば日本の流行歌が放送されるほか、デレベエシールという日本の影響を受けた音楽ジャンルも知られる[96][97]。

教育

外務省によると、義務教育は小学校(1年生から8年生)と高校(1年生から4年生)[98]。就学前教育としては幼稚園とヘッドスタートがある[95]。卒業後多くの学生が、下記の国内唯一の短大であるパラオ短期大学に進学している。パラオの教育省によれば、小学校は17校(公立15校、私立2校)、高校は5校(公立1校、私立4校)存在している[99]。赤道近くに位置するため、一年を通じて気温は28度前後であり、四季はない代わりに雨期と乾期がある。それゆえ小学校では、夏休みが2か月半と長く、年末年始の休みは10日間、イースター休暇(日本の春頃の休み)は1日となっている[98]。

ただ、ミノル・ウエキによるとケネディ大統領の時代、アメリカ本土やハワイ、グアムの大学に通うことも可能だったという[25]。

- パラオ地域短期大学(Palau Community College)

医療

医療施設として、唯一入院施設のある国立病院のほか、私立クリニックが2か所、地域医療センターが10か所あるが、医者は30人のみと人手不足が問題化している[95]。医療上の問題としては少子化、糖尿病、未成年の喫煙、高肥満率などが挙げられる[95]。疾病は高温多湿のため消化器系疾患が多く、感染症もしばしば確認されている[100]。

世界遺産

祝祭日

スポーツ

- サッカー

→詳細は「パラオのサッカー」を参照

パラオ国内ではサッカーが最も人気のスポーツとなっており、2004年にパラオサッカーリーグが創設された。パラオサッカー協会によって構成されるサッカーパラオ代表は、FIFAワールドカップやOFCネイションズカップには未出場である。

- 野球

1920年代の日本による委任統治時代に持ち込まれ、1927年には日本人との試合が行われた記録がある[103]。かつては人気スポーツであったが、他のスポーツの人気拡大などに伴って人気は低迷している[104]。

実力は周辺諸国の中では抜きん出ており、パシフィックゲームズ野球競技では全ての回でメダルを獲得している[104]。しかしながら、オリンピックやワールド・ベースボール・クラシックには未出場である。

- オリンピック

→詳細は「オリンピックのパラオ選手団」を参照

この節の加筆が望まれています。 |

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads