トップQs

タイムライン

チャット

視点

中間径フィラメント

ウィキペディアから

Remove ads

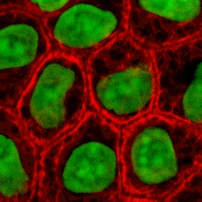

中間径フィラメント(ちゅうかんけいフィラメント、英: intermediate filament、略称: IF)は、全ての脊椎動物、そして多くの無脊椎動物の細胞にみられる、細胞骨格の構造的構成要素である[1][2][3]。

中間径フィラメントを構成するタンパク質ファミリーは、共通した構造・配列的特徴を有する。「中間径」という名称は、その平均直径(10 nm)がマイクロフィラメント(アクチンフィラメント)とミオシンフィラメントの中間であることに由来するが、今日では細胞骨格の主要な構成要素であるマイクロフィラメント(7 nm)と微小管(25 nm)の中間という比較がなされることも多い[1][4]。動物の中間径フィラメントはアミノ酸配列やタンパク質構造の類似性に基づいて、Type IからType VIの6種類に分類される[5]。ほとんどの種類のものは細胞質に位置するが、Type Vはラミンであり核内に位置する。中間径フィラメントの細胞内分布には、微小管でみられるようなミトコンドリアや小胞体の分布との良い相関関係はみられない[6]。

Remove ads

構造

要約

視点

中間径フィラメントを形成するタンパク質の構造に関しては、ヒト表皮ケラチンのアミノ酸配列をもとにした計算機予測が最初になされた[7]。そしてケラチンを構成する2種類のタンパク質(Type IとType II)の間のアミノ酸配列の相同性は約30%しかないものの、二次構造は類似したパターンを有することが明らかにされた[8]。最初に示された構造モデルから示唆されたように、全ての中間径フィラメントタンパク質は中心部にαヘリックスからなるロッドドメイン(rod domain)を有しており、このドメインは3つのリンカー領域によって隔てられた4つのαヘリカルセグメント(1A、1B、2A、2B)から構成されているようである[8][9]。

中間径フィラメントの構成する中心的要素は、コイルドコイルと呼ばれる、2つのタンパク質が互いに巻き付いて形成される構造である。コイルドコイルという名称は、この構造を形成する2つのタンパク質がそれぞれらせん構造(αヘリックス)を形成していること、そして2つのタンパク質が互いに巻き付いて形成される構造もまたらせん構造であることを表している。ケラチンの構造解析では、2つのタンパク質は疎水性相互作用によってコイルドコイルを形成していることが示されている[10][11]。ロッドドメイン内の荷電残基は、タンパク質どうしの結合には大きな役割は果たしていない[10]。

平行型のコイルドコイル構造を形成した二量体は、他の二量体と逆平行型に結合することで四量体を形成する。こうして形成された四量体は中間径フィラメントの組み立てにおける可溶性サブユニットとなり、微小管やマイクロフィラメントにおけるα/β-チューブリン、アクチン単量体と同様の役割を果たす。2つの二量体は逆平行型に結合しているため、この四量体の両端は同じ形状をしている。そのため、マイクロフィラメントや微小管とは異なり、中間径フィラメントには極性は存在しない。この四量体が8個横方向にパッキングし、より合わされてロープ状のフィラメントが形成される[12]。

中間径フィラメントタンパク質のN末端とC末端は非ヘリカル領域であり、その長さや配列はファミリーによって高い多様性がみられる。N末端のヘッドドメイン(head domain)はDNA結合能を有する[13]。ビメンチンのヘッドドメインは核構造やクロマチン分布を変化させる能力を持ち、HIV-1プロテアーゼによるヘッドドメインの切断はHIV-1と関連した病理や発がんに重要な役割を果たしている可能性がある[14]。ヘッドドメインのリン酸化はフィラメントの安定性に影響を及ぼす場合がある[15]。ヘッドドメインは自身のロッドドメインとも相互作用することが示されている[16]。C末端のテールドメイン(tail domain)もタンパク質によって非常に高い多様性を示す[17]。

細胞質の中間径フィラメントは微小管やアクチンフィラメントのようにトレッドミル状態となることはないが、動的な構造ではある[18]。

Remove ads

生化学的特性

中間径フィラメントは、当初の長さから何倍にも引き延ばすことができる、変形可能なタンパク質である[19]。こうした大きな変形の促進には中間径フィラメントの階層的構造が重要となっており、この構造はさまざまなレベルの張力に対して変形機構のカスケード的活性化を促進している[11]。張力がはたらくとコイルドコイル構造やαヘリックス構造はほどけ、張力が増すにつれてβシート構造への転換が高まる。張力がさらに高まるとβシート間の水素結合がスリップし、単量体間で互いにスライドするような動きが生じる[11]。

種類

要約

視点

中間径フィラメントタンパク質をコードしているヒト遺伝子は約70種類存在する。中間径フィラメントにはさまざまな種類が存在するものの、基本的特徴は保存されている。動物の中間径フィラメントは、アミノ酸配列やタンパク質構造の類似性に基づいて6つのカテゴリに分類される[5]。

Type I・II – 酸性・塩基性ケラチン

→詳細は「サイトケラチン」を参照

ケラチンはその等電点に基づいて、酸性のType Iケラチン、中性から塩基性のType IIケラチンへ分類される。また発現パターンに基づいて、上皮細胞に発現している上皮ケラチン(epithelial keratin)と髪や爪を構成する毛ケラチンへの分類もなされる[20]。Type IケラチンとType IIケラチンがヘテロ二量体化し、より高次の構造へと組み立てられる[21]。

サイトケラチンフィラメントは互いに側面で結合を行い、半径約50 nmの太いバンドルを形成する。こうしたバンドルの最適な半径は、長距離の静電的反発と短距離の疎水性引力との関係によって決定される[22]。

Type III

Type IIIに分類されるタンパク質は、ホモまたはヘテロ多量体タンパク質を形成する可能性がある。

- デスミンは筋細胞中のサルコメアの構造的構成要素であり、デスモソームなどのタンパク質複合体や細胞小器官を細胞骨格系へ連結している[23]。

- グリア線維性酸性タンパク質(GFAP)は、アストロサイトやその他のグリア細胞にみられる中間径フィラメントタンパク質である[24]。

- ペリフェリンは、主に末梢神経系の神経細胞に発現している中間径フィラメントタンパク質である[25]。

- ビメンチンは全ての中間径フィラメントタンパク質の中で最も広く分布しており、線維芽細胞、白血球、血管内皮細胞にみられる。細胞膜の支持、細胞質の特定の位置への細胞小器官の保持、膜受容体シグナルの核への伝達などを担っている[5]。

- シンコイリンは、筋肉に発現している非定型的Type III中間径フィラメントタンパク質である[26]。

Type IV

- α-インターネキシン

- ニューロフィラメント – 神経細胞の軸索の細胞骨格にみられるType IV中間径フィラメント[27]

- シネミン

Type V – ラミン

ラミンは、動物細胞の細胞核の主要な構造的構成要素となっている中間径フィラメントタンパク質である[28]。

ラミンは構造的特徴や発現パターンに基づいて、A型とB型に分類される。B型のラミンは普遍的に発現しているのに対し、A型のラミンは発生過程によって調節された形で一時的に発現する。B型ラミンであるラミンB1、B2はそれぞれLMNB1、LMNB2遺伝子にコードされている。A型ラミンの主要なタイプであるラミンA、CはどちらもLMNA遺伝子にコードされているアイソフォームである。ラミンのC末端のテールドメインには、核局在シグナル、Igドメイン、そしてファルネシル化がなされるCAAXボックスが存在する(ラミンCにはCAAXボックスは存在しない)。ラミンAはさらにプロセシングされ、ファルネシル化が施されたシステインを含むC末端の18残基が除去される[28]。

Type VI

- フィレンシン、ファキニン – 水晶体のビーズフィラメント(beaded filament)を構成する[5]。

- ネスチン – かつてはType IVへの再分類も提唱されていたが、構造的差異によりType VIにとどまっている[29]。

脊椎動物のみに見られ、未だ分類されていない新発見のタンパク質などがここに分類される[30]。

機能

細胞接着

上皮においては、一部のケラチンはデスモソーム(細胞-細胞間接着)やヘミデスモソーム(細胞-マトリックス間接着)と相互作用し、上皮の機械的性質やシグナル伝達に寄与している[31]。心筋、髄膜やくも膜ではデスミンやビメンチンが類似した機能を果たしている[32]。

結合タンパク質

フィラグリンは表皮細胞においてケラチンフィラメントに結合する[33]。プレクチンは中間径フィラメント間を架橋し、またマイクロフィラメントや微小管とも相互作用する[34]。キネシンは、ビメンチンと微小管を連結している可能性がある[35]。

デスモソームを構成するタンパク質であるデスモプラキンは、心筋ではデスミン、上皮細胞ではケラチン、くも膜などではビメンチンと相互作用し、細胞接着部位と中間径フィラメントを連結する役割を果たしている[36]。

中間径フィラメント遺伝子の変異を原因とする疾患

デスミンをコードするDES遺伝子の変異は、拡張型心筋症[37]、不整脈源性心筋症[38][39][40][41]、拘束型心筋症[42]、心筋緻密化障害[43][44]、房室ブロックと骨格筋ミオパチーを伴う非典型的心筋症[45]の原因となる。ケラチン5をコードするKRT5遺伝子もしくはケラチン14をコードするKRT14遺伝子の変異は単純型表皮水疱症の原因となる[46]。ラミンの変異を原因とする疾患はラミノパチーと総称され、さまざまな種類のリポジストロフィー、筋ジストロフィーや早老症が含まれる[47]。

他の生物の中間径フィラメント

ラミンは動物に普遍的に存在する中間径フィラメントタンパク質である。これに加えてヒドラには、ラミンに起源を有するnematocilinと呼ばれるタンパク質も存在する。細胞質型中間径フィラメント(Type IからType IV)は左右相称動物にのみ存在し、これらもラミンから遺伝子重複によって生じたものである。ラミンは他の多様な真核生物にも存在し、このタンパク質が古い起源を有することが示唆される[30]。

中間径フィラメントの定義として、広く受け入れられているものは現時点ではない。当初、中間径フィラメントは直径が約10 nmで、分岐することなく細胞核から細胞膜へ伸長するフィラメントとして記載されていたが、メッシュを形成するフィレンシンなどの発見により、この定義は不完全なものとなっている。また、典型的な中間径フィラメントタンパク質との配列類似性が明確ではない中間径フィラメント様タンパク質も発見されている。クレセンチン、alveolin、tetrin、epiplasminといった中間径フィラメント様タンパク質は収斂進化によって生じたものであると考えられている[30]。

Remove ads

出典

関連文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads