トップQs

タイムライン

チャット

視点

吉備国

ウィキペディアから

Remove ads

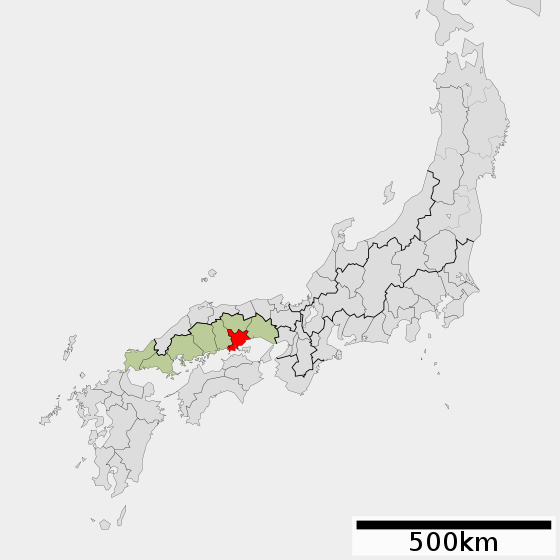

吉備国(きびのくに)は、古代日本の地方国家である。現在の岡山県全域と広島県東部と香川県島嶼部および兵庫県西部(佐用郡の一部と赤穂市の一部など)にまたがる有力な地域の一つであり、大和、筑紫、出雲などと並ぶ古代日本の四大王国(四大王権)[1]の一角であった。

別名は、吉備道(きびのみち、きびどう)、備州(びしゅう)。

概要

後代には、単に吉備といえば美作を含めないことが多かった時期もあった。

現代では備前・備中・美作(つまり岡山県の別称)を指すか、備前・備中・美作・備後(岡山県と広島県東部)を指して使用されることが多い。

備前国(■)

|

備中国(■)

|

備後国(■)

|

美作国(■)

|

歴史

要約

視点

吉備地方の平野(鬼城山から望む)

吉備は古代、畿内や出雲国と並んで勢力を持っていたといわれ、巨大古墳文化を有していた。また、優れた製鉄技術があり、それが強国となる原動力であったとされる。『古事記』中巻、孝霊天皇の段などに兵庫県の加古川以西が吉備であると捉えられる説話があり、加古川を国境としていた時期があると考えられている。

弥生時代後期の後半に(2世紀初めから3世紀中頃まで)、この地方独特の特殊器台・特殊壺が作られ、綾杉紋や鋸歯紋で飾られ、赤く朱で塗った大きな筒形の土器だった。これは部族ごとの首長埋葬の祭祀に使われ、弥生墳丘墓(楯築弥生墳丘墓)から出土している。また最古級の前方後円墳(箸墓古墳・西殿塚古墳)からも出土しており、後に埴輪として古墳時代に日本列島各地に広まった。また吉備は弥生時代からの塩の生産地だった。

この時代、吉備では鍛鉄技術が進み、入手した材料から鉄製品が作られた。古墳時代に入ると吉備では鉄鉱石を採掘し、中国地方ほかで製鉄も始まったが、弥生時代に製鉄がすでに始められたと考える説もある[2]。

古墳時代、吉備地方の現在の岡山平野南部は内海となっていた(吉備穴海、もしくは吉備内海と呼ばれる)。4世紀からこの内海の近くに多数の前方後円墳が造られた。『記紀』や神社伝承においても崇神天皇による四道将軍の遠征によって彦五十狭芹彦命・稚武彦命兄弟や鴨氏族が吉備に進出したことが記録されている。5世紀の大和王権の雄略天皇の代には吉備田狭の乱(463年)が起きた。

6世紀半ばからは巨大な石で構成した横穴式石室を持つ円墳が造られた。また6世紀後半の千引カナクロ遺跡では製鉄炉が確認されている。一方、浦間茶臼山古墳や金蔵山古墳のように初期の古墳においても大量に鉄製品が出土している事情や、吉備氏入植以前から製鉄氏族が先住していたと見られることから、製鉄の起源を弥生時代にまで遡るものと見る説もある[3][4]。

造山古墳・作山古墳は築造当時の日本列島で最大級、現存する日本の古墳のうちでも第4位及び9位の規模をもち、吉備地方の繁栄とこの地の豪族の力を示すものである。

これら古墳の前にあたる前方後円墳時代の吉備と、後にあたる7世紀の吉備地方には、複数の豪族が並び立っていたと考えられている。造山古墳・作山古墳を統一的な吉備政権の存在の証とする説や、この時代にも複数の有力豪族の連合政権であったとする説、大和政権支配下での有力豪族の集団であったとする説などがある。

『国造本紀』によれば、吉備地方には大伯氏(大伯国造)、上道氏(上道国造)、三野氏(三野国造)、下道氏(下道国造)、加夜氏(加夜国造)、笠氏(笠国造)があった。吉備の国造の場合、多く(上道・三野・下道・加夜・笠)が臣(オミ)姓を称している。

この中の下道氏と笠氏は、後に朝臣の姓(かばね)を名乗る(吉備朝臣)[5]。奈良時代に日本をリードした学者・政治家の吉備真備は下道氏である。その後、上道氏や賀陽氏も朝臣を賜姓されている。

分国は、持統天皇3年(689年)の飛鳥浄御原令の発布をもって備前国・備中国・備後国に分割、それから遅れること二十数年後の和銅6年(713年)に備前国の内陸部が美作国として分立した。

吉備国守・吉備大宰・吉備総領は、『日本書紀』・『風土記』・『続日本紀』に散見される官職で、吉備国分割の前後に設置されたらしい。職掌・管轄範囲・存続期間は伝わらない。大宰府の前身とおぼしき筑紫大宰とともに、中央から派遣され、管下の複数の国の外交と軍事を統括する任務を負ったものと推測される。史料に見える最後は、文武天皇4年(700年)の吉備総領任命記事である。遅くとも大宝律令制定までに廃止された。

この後今日に至るまで、吉備四国は、一体として統治されることはなく、備前と美作、備中、備後の3つに分かれた状態が明治まで続くことになる。この分裂状況の余波は、同じ岡山県となっているにもかかわらず岡山都市圏(備前)と倉敷都市圏(備中)が対立したり、室町時代以降は備後が安芸と一体化し近代以降は広島県として統合されるなどという形で、現在まで影響している。

現代では吉備(の)国という呼称は、旧備前・備中・美作に相当する岡山県の別称ないし雅称[6]としておもに用いられる。

Remove ads

人物

- 国司[7]

- 吉備国守

- 吉備大宰

- 吉備総領

- 按察使

→「按察使」も参照

- 南海道節度使

→「節度使」も参照

木簡に記述されている人物

- 平城京跡,飛鳥京跡出土の木簡

- 健部臣結 - 備前国。

- 葛木部小墨 - 備前国。

- 倭文部東人 - 備前国。

- 土師寅 - 備前国。

- 守部思人 - 備前国。

- 白猪部乙嶋 - 備前国。

- 白猪部身万呂 - 備前国。

- 尾治部加之居 - 備前国。

- 矢田部未呂 - 備前国。

- 若倭部五百足 - 備前国。

- 若倭部百足 - 備前国。

- 和仁部太都万呂 - 備前国。

- 牛守部小成 - 備前国。

- 山守部小廣 - 備前国。

- 鴨直君麻呂 - 備前国。

- 三家連乙公 - 備前国。

- 間人連麻呂 - 備前国。

- 間人連小人 - 備前国。

- 漆部色人 - 備中国。

- 帯部益国 - 備中国。

- 阿曇部押男 - 備中国。

- 各田部虫(額田部虫) - 備中国。

- 氷高親王(氷高内親王) - 備後国。

- 矢田部甲努 - 備後国。

- 矢田部木身 - 備後国。

- 秦老人 - 備前国。

- 秦忍山 - 備前国。

- 秦大丸 - 備前国。

- 秦勝小国 - 備前国。

- 秦勝千足 - 備前国。

- 秦部得丸 - 備前国。

- 秦部(犬)養 - 備前国。

- 秦部得万呂 - 備前国。

関連する地域

備州

備州(びしゅう)とは、備前・備中・備後のいずれか、あるいは全体を指す名称。または、吉備国全体(備前・備中・備後・美作)を指す名称。

三備

三備(さんび)とは、備前・備中・備後の三国の総称。三備地区の繊維産業。

両備

両備(りょうび)とは、備前・備中・備後のうち、いずれか2カ国を指す名称、および2カ国に跨る地域である。備前と備中、もしくは備中と備後の場合が多い[8]。備前と備後は備中を間にはさんで地理的距離があるため、この2国を合わせて呼称する機会が少ないためである。

例として、旧備中国である笠岡市・井原市を中心とする井笠地方は、旧備後国の福山都市圏にも含まれるため、これらを中心とする地域をまとめて両備と呼ぶ場合がある。両備軽便鉄道や両備信用組合はこれに由来。

なお、バス事業などを展開する両備グループの両備は元々備前と備中と言う意味である[8]が、同業他社のM&Aの結果、バス事業は三備地域に亘って展開されている。

ちなみに、備後の広島県府中市に本社を置く機械メーカーリョービは、カタカナ表記以前に使用した漢字表記は「菱備」であり、備中・備後の「両備」と創業時の取引会社だった三菱を掛け合わせたものである。

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads