トップQs

タイムライン

チャット

視点

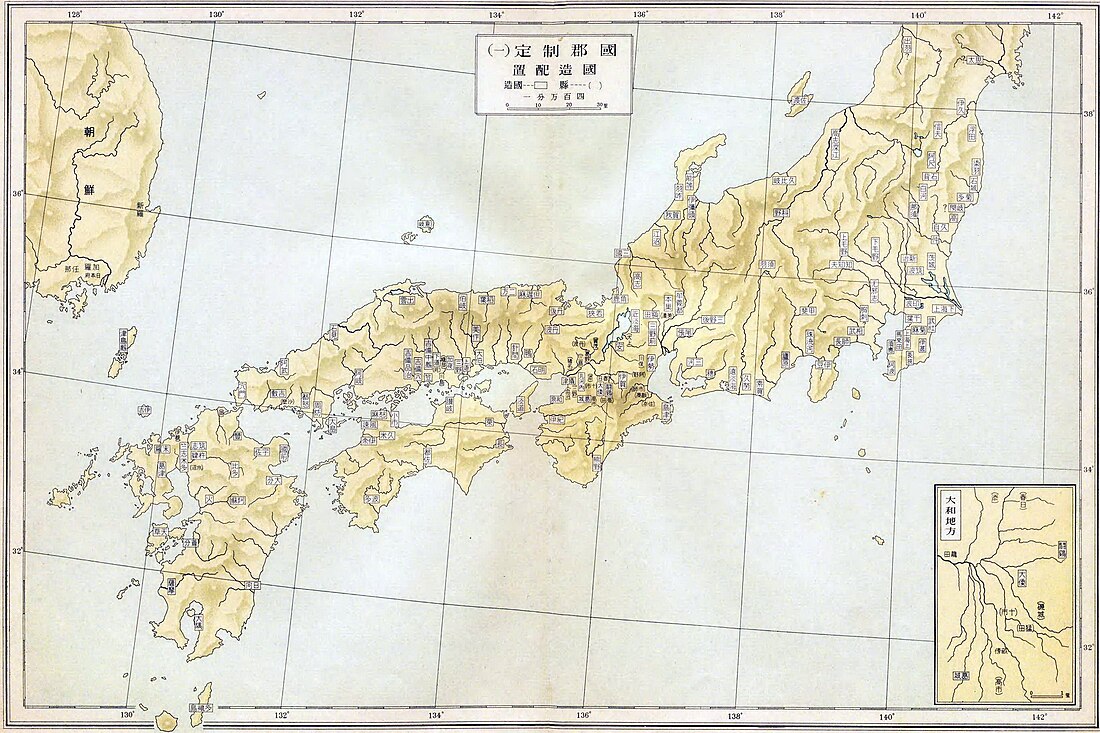

国造

古代日本の行政機構において地方を治める官職の一種 ウィキペディアから

Remove ads

国造(くに の みやつこ、こくぞう、こくそう)は、古代日本の地方行政機構において、旧来からの氏姓制に基づき地方を治める官職の一種。また、その官職に就いた人を指す。ヤマト王権が国の範囲を行政区分として認定し、その長として国造を認定した。

この記事には複数の問題があります。 |

古墳時代より続くその地方を支配する地方豪族が任じられ、旧来と同様に、その国内で軍事権(国造軍)[1]、行政権、裁判権などを担った。しかし、大和朝廷に服し、任じられる立場へ変わった。

大化の改新・律令制開始以降は、支配権を持たず主に祭祀を司る世襲制の名誉職となった(律令国造)。

律令制下では、それまで地方豪族は地方官である郡司層に就き、地方では旧来の氏姓制が律令制を支えた。また一族は武力の保有や馬の飼育を続けた。平安初期には没落が進み、新たな地方有力層に取って代わられた。

概要

ヤマト王権の行政区分の1つである国の長を意味し、この国は令制国整備前の行政区分であるため、その範囲ははっきりしない。地域の豪族が支配した領域が国として扱われたと考えられる。有力な豪族が朝廷によって派遣、または朝廷に帰順して国造に任命され、その多くが允恭朝に臣・連・君(公)・直(凡直)などの姓が贈られた。ヤマト王権直轄の県主と異なり、軍事権・裁判権など広い範囲で自治権を認められた。

国造の最初の設置は神武朝の記事に見え、ヤマト王権が勢力を拡大し始めた崇神朝に四道将軍の遠征ルートに沿って本格的な設置が開始された。その後も景行朝の景行天皇による西国遠征と倭建命の東国遠征に合わせて各地に首長が配置され、次代の成務朝に一気に国造の設置がなされた。これら国造の設置の詳細は『国造本紀』に見えるほか、『記紀』にも成務天皇による国県制定の記事が見える。その後も遅れて応神朝に設置されたり、仁徳朝に分割され再配置されたりした国造もある。

国造が大王から与えられた姓は、

などさまざまであり、一律に行われた編成ではないことが分かる。

国造はそれぞれの国造の祖神たる神祇の祭祀を司り、部民や屯倉の管理なども行った。国造族の子女を舎人や釆女として朝廷に出仕させており、紀国造や上毛野国造などのように外交に従事したりもした。また、筑紫の国造(筑紫国造)のように北九州を勢力下に入れ、ヤマト王権に反抗する者や、闘鶏国造のように解体された国造も存在する。

国造の下に県(あがた)があり、かなり整備された国県制があったとする見解もある。しかし、律令制以前の地方支配の実態は、国造制の実態や中小豪族との関係など不明な点が多い。

古墳時代を通して長らく存続した国造であったが、6世紀の末期(推古朝)から7世紀中期(孝徳朝)にかけて、各地の国造が評督へと変更されていき、大化の改新の後、大宝令の施行によって評が郡へと置き換わり、国造のなかには郡領を兼任した者もいた。

Remove ads

律令国造

要約

視点

大化の改新以降、国造が治めた国は整理・統合、あるいは分割され、令制国に置き換えられたが、律令体制下においても、国造は存続した。これを「律令国造」という。主に祭祀を司る世襲制の名誉職になり、かつての国造の後裔にあたる郡司が兼任した。また国造には国造田などが支給された。その後、8世紀後半以降には国造はなくなっていった。現代の学界では、氏姓制下の国造と律令国造を区別するため、例えば前者なら上総国造(かずさのくにのみやつこ)というところを後者では上総国国造(かずさのくにのくにのみやつこ/かずさのくにこくぞう)と書き分けることが行われる。

律令制下に名前の見える国造

- 凡河内忌寸石麻呂(摂津国造、『続日本紀』慶運3年(706年)10月12日条)

- 山背忌寸品遅(山背国造、『続日本紀』慶運3年(706年)10月12日条)

- 出雲臣果安(出雲国国造、『続日本紀』霊亀2年(716年)2月10日条)

- 大倭忌寸五百足(大倭国造、『続日本紀』養老7年(723年)10月23日条)

- 粟凡直弟臣(阿波国造、「阿波国造碑」養老7年(723年))

- 出雲臣広嶋(出雲国造、『続日本紀』神亀元年(724年)正月27日条)

- 紀直摩祖(紀伊国造、『続日本紀』神亀元年(724年)10月16日条)

- 紀直豊嶋(紀伊国造、『続日本紀』天平元年(729年)3月27日条)

- 出雲臣弟山(出雲国造、『続日本紀』天平18年(746年)3月7日条)

- 尾張宿禰小倉(尾張国国造、『続日本紀』天平19年(747年)3月11日条)

- 粟直若子(阿波国造、『大日本古文書』天平勝宝4年(752年)5月5日条)

- 上道朝臣斐太都(吉備国造、『続日本紀』天平宝字元年(757年)閏8月8日条)

- 出雲臣益万(出雲国国造、『続日本紀』天平宝字8年(764年)正月20日条)

- 紀直国栖(紀伊国造、『続日本紀』天平神護元年(765年)10月22日条)

- 上道朝臣正道(備前国国造、『続日本紀』神護景雲元年(767年)9月23日条)

- 武蔵宿禰不破麻呂(武蔵国国造、『続日本紀』神護景雲元年(767年)12月8日条)

- 道嶋宿禰嶋足(陸奥国大国造、『続日本紀』神護景雲元年(767年)12月8日条)

- 道嶋宿禰嶋足(陸奥国国造、『続日本紀』神護景雲元年(767年)12月8日条)

- 漆部直伊波(相模国国造、『続日本紀』神護景雲2年(768年)2月3日条)

- 伊勢朝臣老人(伊勢国国造、『続日本紀』神護景雲2年(768年)6月6日条)

- 壬生宿禰小家主(常陸国国造、『続日本紀』神護景雲2年(768年)6月6日条)

- 美濃直玉虫(美濃国国造、『続日本紀』神護景雲2年(768年)6月6日条)

- 上野佐位朝臣老刀自(上野国国造、『続日本紀』神護景雲2年(768年)6月6日条)

- 大和宿禰長岡(大和国造、『続日本紀』神護景雲3年(769年)10月29日条)

- 因幡国造浄成女(因幡国国造、『続日本紀』宝亀2年(771年)12月14日条)

- 出雲臣国上(出雲国国造、『続日本紀』宝亀4年(773年)9月8日条)

- 丹波直真養(丹後国国造、『続日本紀』延暦2年(783年)3月13日条)

- 粟凡直豊穂(阿波国造、『続日本紀』延暦2年(783年)12月2日条)

- 飛騨国造祖門(飛騨国国造、『続日本紀』延暦2年(783年)12月2日条)

- 出雲臣国成(出雲国国造、『続日本紀』延暦4年(785年)2月18日条)

- 和気朝臣清麻呂(美作備前国国造、『日本後紀』延暦7年(788年)6月7日条)

- 出雲臣人長(出雲国国造、『続日本紀』延暦9年(790年)4月17日条)

- 紀直五百友(紀伊国造、『続日本紀』延暦9年(790年)5月8日条)

- 金刺舎人広名(駿河国国造、『続日本紀』延暦10年(791年)4月18日条)

- 武蔵宿禰弟総(武蔵国国造、『類聚国史』延暦14年(795年)12月8日条)

- 道嶋宿禰御楯(陸奥国大国造、『類聚国史』延暦21年(802年)12月8日条)

- 紀直豊成(紀伊国国造、『日本後紀』延暦23年(804年)10月12日条)

- 出雲臣門起(出雲国造、『日本後紀』延暦24年(805年)9月27日条)

- 出雲臣旅人(出雲国造、『日本後紀』弘仁2年(811年)3月27日条)

- 出雲臣豊持(出雲国国造、『類聚国史』天長3年(826年)3月29日条)

- 壱岐直戈麻呂(壱岐嶋造、『類聚国史』天長3年(829年)正月20日条)

- 紀宿禰高継(紀伊国国造、『続日本後紀』嘉祥2年(849年)閏12月21日条)

- 伴直千福麻呂(安房国国造、『文徳天皇実録』嘉祥3年(850年)6月3日条)

Remove ads

一覧

要約

視点

諸国造一覧

国造が存在したのは律令制以前であるが、便宜上9世紀以降の令制国の領域で分類した[2]。

大化後に設置された国造

不存在の国造一覧

以下の国造は神社の伝承や『諏訪史料』28巻中の『諏訪下社大祝武居祝系圖略』、偽書である『先代旧事本紀大成経』や『阿蘇家略系図』、『修補諏訪氏系図.正編』、『諸系譜』などに見えるものの、いずれも信憑性が低く、その他史料での他見がないことから実際には存在しなかったと見られる国造である。

Remove ads

大化以後も存続した国造

主な新国造

武家として系譜を伝えた国造家

- 那須国造 藤原長家流を称しているが、国造家と姻戚関係を重ね後の那須氏となったという説がある。

社家として系譜を伝えた国造家

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads