トップQs

タイムライン

チャット

視点

日本における自殺

ウィキペディアから

Remove ads

日本における自殺(にほんにおけるじさつ)は、厚生労働省が公開している人口動態統計の死亡者総数に対する死亡原因別のシェアとランキングでは、2017年度は1位は癌で27.9%、2位は心疾患で15.3%、3位は脳血管疾患で8.2%、4位は老衰で7.6%、5位は肺炎で7.2%、6位は不慮の事故で3.0%、7位は誤嚥性肺炎で2.7%、8位は腎不全で1.9%、9位は自殺で1.5%、10位は血管性等の認知症で1.5%である[3][4][5]。

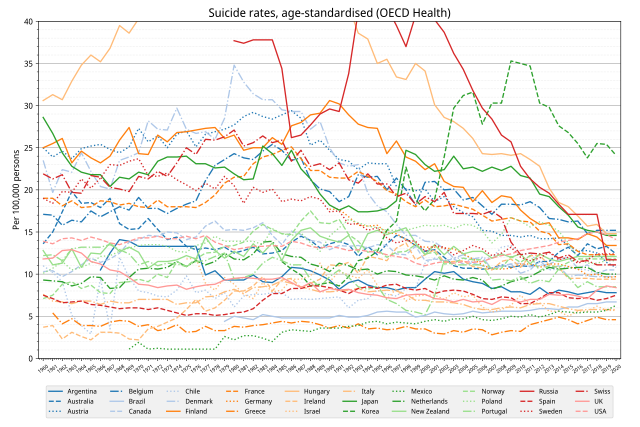

世界保健機関(WHO)の2016年度の統計では、人口10万人中の日本の自殺率と世界ランキングの高い順のランキングは、男女合計は18.5人で14位、男性は26.0人で17位、女性は11.4人で8位である[6][7]。OECDは、日本はうつ病関連自殺により25.4億ドルの経済的損失をまねいていると推定している[8][注 1]。

WHOによると2015年の世界の10~19歳の若者の死因一位は交通事故、二位が大気汚染などによる呼吸器疾患、三位が自殺である。欧州と南アジアを含む地域で死因の1位または2位を占めている[注 2][10]。

日本の自殺率に関して、WHOによる公開情報によると、2016年度の年齢階層別人口10万人に対する男女合計の自殺率と高い順の世界ランキングは、10歳~19歳は4.8人で53位、20歳~29歳は18.6人で24位、30歳~39歳は18.6人で24位、40歳~49歳は20.7人で21位、50歳~59歳は23.9人で31位、60歳~69歳は20.8人で60位、70歳~79歳は25.7人で69位、80歳以上は27.8人で94位である[6][7][11][12]。

また2012年以降[13]、急速に日本における自殺者数は減っているが、WHOの統計対象国をG7(主要国首脳会議)に限定した場合、自殺率の高い国にランキングされるため[注 1]、厚生労働省はじめ各政府機関では、継続的に自殺防止の対策を行っている。

Remove ads

総数・男女別の自殺者数・自殺率の推移

要約

視点

戦後

1953-1960年のピーク時の最多年の1958年は男女合計で人口10万人中25.7人、自殺者数23,641人、1983-1987年のピーク時の最多年の1983年は男女合計で人口10万人中21.1人、自殺者数25,202人、1998-2011年のピーク時の最多年の2003年は男女合計で人口10万人中27.7人、自殺者数34,427人を記録した[15][16]。自殺率の変動の大部分は男性に自殺率の変動により、1953-1960年のピーク時の最多年の1958年は、男性限定で人口10万人中30.7人、自殺者数13,895人、女性限定で人口10万人中20.8人、自殺者数9,746人、1983-1987年のピーク時の最多年の1983年は男性限定で人口10万人中29.1人、自殺者数17,116人、女性限定で人口10万人中13.3人、自殺者数8,086人、1998-2011年のピーク時の最多年の2003年は男性限定で人口10万人中40.0人、自殺者数24,973人、女性限定で人口10万人中14.5人、自殺者数9,464人を記録した[15][16]。

1990年代後半:戦後最大の自殺者数の急増

1998年(平成10年)にはバブル崩壊後で特に相次いだ国内の金融機関破綻があり、年間自殺者数が32863人(警察庁発表。人口動態統計では31755人)となり、統計のある1897年以降で初めて3万人を突破した。2003年(平成15年)には34427人(人口動態統計で32109人)に達し、現在までにおける過去最大数となっている。

1998年以降から近年まで続いたピークは戦後最大のものであった[17]。それまで約2-2.5万人程度であった年間の自殺者数が3万人以上で推移する状況にあったが、1998年は前年の24391人から8000人以上も急増(前年比約35%増[18])した[19]。うち25%は45歳以上の層のもので、中高年の自殺増が急増への寄与が大きい[18]。急増した原因として景気の悪化を指摘するものも多く[20]、各種統計や自殺者の遺書などから、今回のピークの原因は不況によるものと推測されている[17]。OECDは90年代後半の自殺増の理由としてアジア通貨危機を挙げている[2][9]。また読売新聞1999年8月7日付けの記事では自殺の急増、とりわけ男性の自殺者が増えたしたことを報じたが、そこでは「元気ない男性」として、男性が家事や育児に参加して男性の意識改革を図るべきとジェンダー論から自殺原因や対策を報じた。 不況の影響を受けやすい中高年男性でピーク後の自殺率が特に急増し、遺書から調べた自殺原因では、1998年以降、ピーク前と比べて「経済・生活問題」が急増している[17]。内閣府経済社会総合研究所の統計では、失業要因が安定して有意に男性自殺率を増加させ[20]、1998年以降の30歳代後半から60歳代前半の男性自殺率の急増の要因は、雇用・経済環境の悪化である可能性が高い事が年齢階層別データ分析、都道府県別年齢階層別データ分析の双方において確認できる[20]。女性の自殺率はピーク前とあまり変わらず、男性の自殺率の影響が顕著である[17]。男性は高年齢層で自殺しやすく、高齢化は男性の自殺率増加の原因を2割程度説明する[17]。年齢別で見ると、40〜60代の増加が顕著で、特に60代ではピーク前の3割増になっている[17]。

以上の1998年以降の「定年に至っていない中高年男性の自殺率増加」の背景には、過去のものとは動向が異なり、「経済・社会的な要因」が大きく影響している可能性が指摘されている[21]。2003年(平成15年)には、年間自殺者数が3万4千人に達し、統計のある1897年以降で最大(自殺率も27.0と過去最大)となった。

リーマンショック以降

2009年(平成21年)までほぼ3万2千人台で推移、2010年(平成22年)より減少傾向となって3万人を超える水準は2011年(平成23年)まで続いた。 ただし、厚生労働省発表の人口動態統計のデータでは過去にも2001年(平成13年)と2002年(平成14年)、2006年(平成18年)に3万人を割っている[23][24]。「年間3万人」とは一日あたり平均80人以上となり、日本で2012年までの14年間だけでも45万人が自殺で亡くなっており、日本で家族を自殺で亡くした遺族は300万人を超えると推計されている[25]。2012年に清水康之によって、日本で暮らす人の40人にひとりは自殺者の遺族であり、日本人にとっては非常に深刻な問題で、身近にある問題であり、また日本の自殺者数は世界で8番目で、米国の2倍、イギリスやイタリアの3倍となっており危機的な状況と指摘されていた[25]。

2012年(平成24年)以降は減少し3万人を下回った。2012年(平成24年)の日本の自殺率[注 3](人口10万人あたりの自殺者数)は21.8人で総自殺者数は27858人である(警察庁発表[26])。これは同年の交通事故者数(4411人)の約6.32倍に上る[27]。

2013年3月14日、警察庁は2012年の自殺者数を前年比9.1%減の27858人と発表した。

2014年1月の警察庁発表では、2013年の自殺者は27283人で、4年連続で減少した事が明らかとなった。特に経済・生活問題を動機とする自殺者が減っている。経済状況の好転の他、自治体単位での自殺を防ぐ活動による効果が出たと分析された[28]。

2014年版の自殺対策白書では、15歳から39歳の各年代の死因のトップが「自殺」であり、自殺対策白書は「15-34歳の若い世代で死因の1位が自殺となっているのは先進7カ国では日本のみ」としている[29]。ただし、これは死因に占める比率であるため、自殺以外の死因が少なければ自殺の占める比率が上がることに留意する必要がある。WHOの調査によると2015年の世界の10~19歳の若者の死因1位は交通事故、2位が大気汚染などによる呼吸器疾患、3位が自殺である。欧州と南アジアを含む地域で自殺が死因の1位または2位を占めている[注 4][30]。

2019年の自殺数は20,169人で1976年以後の最少であり、人口10万人中の自殺者率は16.0人で1971年以後では最少であり、史上最多の自殺者数・人口10万人中の自殺率を記録した2003年と比較して、自殺者数は14,258人減少、41.4%減少し、人口10万人中の自殺者率は40.7%減少した。2019年は人口10万人中の女性自殺者率は過去最小の9.4となった。

2023年1月20日の厚生労働省の発表によれば、2022年の自殺者数は速報値で2万1584人で、前年の確定値より577人(約2.7%)増えた。増加は2年ぶり。このうち男性は1万4543人(前年比604人増)で、13年ぶりに増加。女性は7041人(前年比27人減)と微減した。人口10万人あたりの自殺者数である自殺死亡率は、17.2(前年は16.7)。都道府県別では山梨が24.3で最多、ついで秋田23.7、宮崎22.7とつづく[31]。

厚生労働省の2023年3月14日の発表(確定値)によれば、2022年の自殺者数は2万1881人(前年比874人、4.2%増)、男性が1万4746人(前年比807人増)、女性が7135人(前年比67人増)で、男性は13年ぶりの、女性は3年連続の増加。人口10万人あたりの自殺者数を示す自殺死亡率は全体で17.5(前年比0.8ポイント増)、とくに男性は24.3(前年比1.5ポイント増)。年代別では50代が最多で全体の18.7%、ついで40代16.7%。都道府県別年間自殺死亡率では、山梨が24.7で最高、ついで秋田23.7、宮崎22.7がつづいた。原因や動機(1人4つまで)では、健康問題が1万2774人で最多、家庭問題が4775人、経済・生活問題4697人だった。小中高校生の自殺者数は514人で、統計がある1980年以降で最多。2016年から増加傾向で、コロナ禍が始まった2020年に499人(前年比100人)で過去最多を更新、2021年も高水準が続いていた。2022年の内訳は高校生が354人で最多、ついで中学生143人だった[32]。

厚生労働省の2024年3月29日の発表(確定値)によれば、2022年の自殺者数は2万1837人(前年比44人減)男性は1万4862人(同116人増)、女性は6975人(同160人減)だった。男性の増加は二年連続で、女性の減少は4年ぶりである。小中高生の自殺者数は513人で、過去最多だった前年とほぼ同じだった。他年代では、70代は2901人で前年比93人減であり、80歳以上は2370人で同120人減であった[33]。

Remove ads

年齢階層別の自殺者数・自殺率の推移

→「国の年齢階層別自殺率順リスト」も参照

Remove ads

年齢別・男女別の原因・動機別の自殺者数・自殺率

要約

視点

→「自殺 § リスクファクター」も参照

日本での自殺の理由について記述する。

日本では1899年以後は自殺者総数・男女別自殺者数、人口10万人中の自殺率・男女別自殺率の統計分類をしているが、1978年以後は1899年以後の統計分類に加えて、年齢階層別、原因・動機別、年齢階層別+男女別+原因・動機別、職業別、都道府県別、自殺手段別の自殺統計分類をしている。1978年から2006年までは19歳以下、20~29歳、30~39歳、40~49歳、50~59歳、60歳以上、2007年以後は19歳以下、20~29歳、30~39歳、40~49歳、50~59歳、60~69歳、70~79歳、80歳以上の各年齢層の自殺者数、各年齢層の人口10万人中の自殺率を統計分類している。2018年度の年齢階層別+原因・動機別の割合ランキングは下記のとおりである。

全年齢層の自殺の原因・動機のうち、割合の1位は健康(49.2%)、2位は経済・生活(16.2%)、3位は家族(14.9%)、4位は勤務(9.5%)、5位は男女(5.1%)である。

19歳以下の自殺の原因・動機のうち、割合の1位は学校(33.1%)、2位は健康(21.0%)、3位は家族(20.4.6%)、4位は男女(9.2%)、5位はその他(7.9%)である。

20~29歳の自殺の原因・動機のうち、割合の1位は健康(31.3%)、2位は勤務(18.2%)、3位は経済・生活(15.65)、4位は家庭(11.1%)、5位は男女(10.0%)である。

30~39歳の自殺の原因・動機のうち、割合の1位は健康(39.3%)、2位は経済・生活(17.5%)、3位は勤務(15.6%)、4位は家庭(15.0%)、5位は男女(7.2%)である。

40~49歳の自殺の原因・動機のうち、割合の1位は健康(42.2%)、2位は経済・生活(19.7%)、3位は家庭(16.4%)、4位は勤務(13.9%)、5位はその他(4.1%)である。

50~59歳の自殺の原因・動機のうち、割合の1位は健康(45.8%)、2位は経済・生活(23.5%)、3位は家庭(13.6%)、4位は勤務(11.9%)、5位はその他(3.5%)である。

60~69歳の自殺の原因・動機のうち、割合の1位は健康(56.6%)、2位は経済・生活(20.0%)、3位は家庭(14.0%)、4位は勤務(4.4%)、5位はその他(4.2%)である。

70~79歳の自殺の原因・動機のうち、割合の1位は健康(68.9%)、2位は家庭(15.0%)、3位は経済・生活(9.4%)、4位はその他(5.3%)、5位は勤務(1.0%)である。

80歳以上の自殺の原因・動機のうち、割合の1位は健康(70.4%)、2位は家庭(17.7%)、3位はその他(8.1%)、4位は経済・生活(3.1%)、5位は男女(0.3%)である。

年齢・男女・地域・職業別の原因・動機別の分類・統計

生活保護を受けている人の自殺率は、一般の人の2倍となっており、20代だと6倍となっている(2012年時点)[51]。

2016年を例にとると、3人に2人は心身の健康問題で、借金などの生活苦と家庭問題はそれぞれ5人に1人であることが厚生労働省と警察庁の分析により判明した。具体的にはうつ病など健康問題が11,014人(67.6%)、生活苦、借金などの7経済・生活問題が3,522人(21.6%)、家族内の不和など家庭問題が3,337人(20.5%)であった。2015年度もほぼ同様の傾向であった[52]。

自殺者305名の遺族を対象にした調査を元にした危険複合度の分析によれば、主な最初の理由として「事業不振」、「職場環境の変化」、「過労」があり、それが「身体疾患」、「職場の人間関係」、「失業」、「負債」といった問題を引き起こし、そこから「家族の不和」、「生活苦」、「うつ病」を引き起こして自殺に至る[53][注 5]。

自殺に至る経過は有職者・失業者で異なり、有職者は配置転換や転職がきっかけになるのが多いのに対し[54]、失業者は「失業→生活苦→多重債務→うつ→自殺」という経路をたどることが多い[54]。なお、雇用保険受給中の失業者の場合、離職日からの日にちには特に傾向はない[54]。

多くの実証研究が、不況と労働条件の悪化、自殺者数の増加との相関関係を立証している[55]。不況期になると自殺率が約30%増加するとされている[56]。

詳しくは#職業性ストレスを参照。

精神疾患

→「自殺 § メンタルヘルス問題」も参照

WHOの自殺予防マニュアルによれば、自殺既遂者の90%が精神疾患を持ち、また60%がその際に抑うつ状態であったと推定している[57]。日本においては、高度救命救急センター搬送の自殺未遂者の80%以上について、DSM-4基準に基づく精神疾患が認められた[57]。またある調査では、日本の自殺者305名への遺族調査によれば、119名がうつ→自殺という経過をたどっていた[53]。ただし、同調査はうつ病は自殺の根本要因ではなく、他の根本要因がうつを引き起こしていることを明らかにしている。

また厚生労働省の自殺・うつ病対策プロジェクトチームは、精神科や心療内科で処方される向精神薬の多剤大量服用が自殺を引き起こす要因になっていることを挙げており[58]、国会でも取り上げられた[59][注 6]。厚労省は多剤大量処方への診療報酬をカットする対策を講じている。

日本の社会構造・行政組織の連携不足による連鎖反応の放置

清水康之は「日本の社会には、人々が生きづらくなるような社会的な悪条件や困難が多い」と指摘しており、本人が死を積極的に選んでいるというわけではなく、死を選ばざるを得ない状況に追い込まれて亡くなっていると指摘している[25]。

- 要因は「将来についての不安や絶望」「家族からの虐待や周囲からのいじめ」「過重労働」「貧困」「介護疲れ」「孤独」などで、自殺に追い込まれるプロセスを分析すると、自殺した人はこれらのさまざまの要因を平均で4つ抱えていた[25]。

また、日本の社会は、人に悪条件が複合的に(あるいは連鎖的に)のしかかってくるような構造が放置されており、失業者に対する生活支援策は少ない。その結果、多重債務を抱えることになり、失業や多重債務に陥った人々に対して精神的なケアをする組織が少なかったり、その連絡先の広報・周知徹底がなされておらず彼らがたどり着くことが少なく、うつ病になり、うつ病に追い込まれたために再就職がなお一層難しくなり、自殺に追い込まれる、というような経路がある[25]。

性差

日本においては、男性の自殺が全体の7割程度を占める。自殺の原因・動機では、いずれの場合でも男性の方が多いが、特に経済的要因の占める割合が高い。ただし、他のほとんどの国でも男性の方が自殺しやすい[61]く、男女比が特に極端な旧共産圏諸国[61]を除けば、日本における自殺の男女比は平均的なものである[61]。

特に男性の場合、35歳から54歳の年齢階層では、配偶者と離別した無職男性の自殺率は有配偶・有職男性の自殺率の20倍にものぼる[54]。職業別で見た場合も、無職男性の自殺率は非常に高く、「35歳から54歳の年齢階層では有職者の約5倍になっている」[54]。

職業差

男性の自殺率の方が高いため、男性だけの職場は自殺率が高まる傾向にある。

就業者の中では、男性の場合「農林漁業作業者」(10万人中54.2人)、「サービス職業従事者」(10万人中51.1人)で男性全体の自殺率(10万人中42.3人)を上回っている(平成12年の場合)[62]、産業別では、男女ともに「第1次産業」の自殺率が高い[62]。また、生活保護受給者の自殺率も全体の自殺率より高い[54]。

自衛官の自殺

2014年9月3日付の中日新聞朝刊によると、かつては一般人と同水準だったが、現在[いつ?]は1.5倍となっている[63]。 2008年頃から自衛隊員・自衛官の自殺が社会問題化し、2010年には自衛隊員の自殺者が2004年から3年連続で100人を超え、2008年度の自殺者数は一般職国家公務員全体の自殺者数と比べ1.5倍となった[64]。自衛隊員の自殺者数については2007年度以降は緩やかな減少傾向が続き、2021年度は58人となっている[65]。自衛官の自殺のうち特別の事情として「いじめ」の問題があるとされ、遺族が初めて国家賠償請求を起こした1999年(平成11年)11月に発生した当時21歳の3等海曹の自殺(「さわぎり (護衛艦)事件」)の原因には、先輩の2等海曹による「ゲジ(スペードの2、役立たずの意味)」と呼ぶほか、「海の上ではだれかいなくなってもわからない」との発言やその他の暴言の連続があったと裁判の中で遺族は主張した。裁判では、いじめの事実は認定されたが、一審では暴言は自衛官教育の範囲内とされた。この事件を契機に自衛隊内でのメンタル・ヘルスが研究されるようになったとされるが、自殺者は自衛隊全体で事件後も減っていないうえ、2004年10月にはたちかぜ自衛官いじめ自殺事件をきっかけに、艦内パワーハラスメントが発覚(護衛艦たちかぜ暴行恐喝事件)するなど「いじめ」と自殺の因果関係がクローズアップされる[66]。いじめに関しては、(防衛省として現在統計資料のある)2003年(平成15年)度から2006年(平成18年)度までに『私的制裁』として92人、『傷害又は暴行脅迫』として291人の者に対して懲戒処分を行っている。

陸上自衛隊では、駐屯地警備にあたる隊員が小銃で自殺するケースがあり、2004年(平成16年)度以降、2008年8月まで5件の弾薬庫警備任務中の隊員による小銃を使用した自殺、自殺未遂事件が起きている[67]。

2015年の政府の答弁書によると、2003年〜2014年度に自殺した自衛官は1044人に上る。年度別では、2005、2006年度がそれぞれ101人と最多で、最少は2014年度の69人。10万人当たりの自衛官の自殺者数は、2005、2006年度が38.6人、2014年度が29.1人。警察庁の統計によると日本人全体では10万人当たりの自殺者は20.0人だった[68]。

警察官の自殺

警察官の自殺も一般人より倍率が高く、中でも問題となっているのは貸与されている拳銃を使用した拳銃自殺で、常に拳銃を携行している地域課員(交番勤務員)や交通課員に多い。警察官の拳銃は本来、「犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において武器を使用することができる」(警察官職務執行法第七条)と規程され、取扱いについても厳しく定められている。職務中とはいえ拳銃を自殺目的に使った場合銃刀法違反の被疑者として扱われ、殉職扱いにはならず二階級特進や賞恤金の対象にはならない。その他の方法としては縊死が多い。自殺の主な原因としては職場での上司、同僚からによるパワーハラスメントを苦にしたものが多く2010年以降多くの事例が報告、報道されている。警察官は階級社会であり自分より上位の者に逆えず、また誰にも相談できない環境が原因と考えられている。これは若手の警察官だけの問題ではなく経験豊富なベテランや管理職の立場にある警察官も例外ではない。実際にある県警では捜査2課に所属する50代の男性捜査員2名が相次いで自殺する事案が発生。調査の結果、警察庁から県警に出向し課長を務めていた40代の男性警視から日常的に過剰な叱責を受けていたことが判明し県警は課長を更迭した。また警察官の自殺と関連した問題で県警が積極的な調査を行わず、遺族が充分納得できるような結果ではなかったり、パワーハラスメントが判明した場合でも行為を行った者や加担した者に対し戒告や減給といった比較的軽い懲戒処分が科せられるに過ぎず、遺族と県警との間で訴訟に発展し解決に長期間を要することが起きている。

季節・日時における差

月別では3月が最も多い[54][69]。多年度を通して平均したグラフで見ると、2月が自殺者がかなり低いのに対して、3月が一気に高くなり、4月、5月、6月がそれに準ずる高さで徐々に低くなっている[69][70]。3〜6月が年間の自殺者数を引き上げている[54]。 近年では特に1998年と2003年にこの傾向が顕著であるが、前者は大手銀行や証券会社が破綻した時期であり、後者は失業率のピークであり、同時にヤミ金取立てによる自殺が増加した時期である[17]。

曜日別で見た場合、男性は月曜が最も多く(10万人当たり80.7人)[71]、曜日が進むごとに減っていき、土日が最も少なくなる(それぞれ10万人当たり53.5人、55.3人)[71]これは欧米で一般に「ブルーマンデー症候群(日本では「サザエさん症候群」とも)」と呼ばれる症状と関連があると見られている。月曜日というのは、仕事をしている人々にとっては、土日における解放が終わり、再び社会の厳しい現実と向かいあわなければならない日なのである[69]と言われる。一方女性の場合、このような明確な差はない[71]。

18歳以下の自殺者数を日別に分析した場合、9月1日が突出して最多であり、前後日を合わせて8月31日から9月2日の3日間が最も多い時期となることが、内閣府が発表した2015年版自殺対策白書で明らかにされている[72][73]。

地域差・都道府県別自殺率

特に男性では自殺率が地域ごとに1.6-1.7倍の差がある[17]。 警察の全管轄1387個(当時)に対して自殺率を調べた調査[86]によると、上位50の管轄の相当数が工場地域ないしそれに隣接する地域であった。このことから、下請け・孫請け・派遣会社における過酷かつ不安定な労働環境が自殺に地域差がある原因と考えられる[86]。都道府県別に見た場合、東北三県の青森県・岩手県・秋田県が際立って自殺率が高く、それ以外では新潟県・島根県・高知県などが自殺率が高い[87]。一方で東京都、千葉県・神奈川県などの首都圏、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県などの近畿圏、愛知県・静岡県などの中京圏の自殺率は平均以下となっている[87]。なお、自殺率でなく自殺人数を見た場合は、人口が多い東京都が自殺数最多である[86]。

地域による自殺率は男女で差があり、男性では北東北・南九州・山陰で比較的高い傾向がある[17]のに対し、女性では秋田県を除くと男性ほど明確な地域差はない[17]。このことから男性への負担が地域差の原因であると考えられる。なお、北東北・南九州・山陰で男性の自殺率が高い傾向は、1960年代以降ほぼ固定化している[17]。なお、98年以降の増減は、自殺率の高い地域でより増加する特徴がみられる[17]。したがって、自殺率の地域差は1998年以降の自殺の急増と何らかの関係があることを示唆し[17]、不況が自殺の地域差を生んでいることがわかる。地域差がある他の原因として、地域産業が衰えたことによる「経済面」と、高齢化による「健康面」の2つが大きな理由に挙げられている[88]。また地域の保守性のため、規範からはずれた生き方を恥とする人が多いことも要因として考えうる。たとえば富山県は生活保護率が日本で最も低く[89]、新潟県は離婚率が日本で最も低い[90]。

手法

日本では自殺手段でみた場合、男性は縊死(66.4%)、ガス(13.3%)、飛び降り(7.1%)、薬物(3.3%)、溺死(2.3%)、飛び込み(2.1%)、その他(5.8%)の順で多く、女性は縊死(58.9%)、飛び降り(12.8%)、薬物(6.7%)、溺死(6.7%)、ガス(4.8%)、飛び込み(3.6%)、その他(6.5%)の順である(平成15年[91])。

場所

藤村操は、1903年(明治36年)5月22日、栃木県上都賀郡日光町(現・日光市)の華厳滝において、傍らの木に「巌頭之感」(がんとうのかん)を書き残して自殺。前日の21日に、制服制帽をかぶったまま失踪[92]。厭世観によるエリート学生の死は「立身出世」を美徳としてきた当時の社会に大きな影響を与え、後を追う者が続出した。警戒中の警察官に保護され未遂に終わった者が多かったものの、藤村の死後4年間で同所で自殺を図った者は185名に上った(内既遂が40名)。華厳滝がいまだに自殺の名所として知られるのは、操の死ゆえである[93]。墓所は東京都港区の青山霊園。

藤村が遺書を記したミズナラの木は、警察により削り取られ伐採されたという。しかし、それを撮影した写真が現存し、現在でも華厳滝でお土産として販売されている。 藤村が遺書として残した「巌頭之感」の全文は以下の通り。

- 巌頭之感

- 悠々たる哉天壤、

- 遼々たる哉古今、

- 五尺の小躯を以て此大をはからむとす、

- ホレーショの哲學竟(つい)に何等のオーソリチィーを價するものぞ、

- 萬有の眞相は唯だ一言にして悉す、曰く「不可解」。

- 我この恨を懐いて煩悶、終に死を決するに至る。

- 既に巌頭に立つに及んで、

- 胸中何等の不安あるなし。

- 始めて知る、

- 大なる悲觀は大なる樂觀に一致するを。

ホレーショとはシェイクスピア『ハムレット』の登場人物を指すといわれている[注 7][注 8]。 自殺の場所は「自宅」(男女合計17511人、54.3%)、「乗物」(3334人、10.3%)、「高層ビル」(1656人、5.1%)、「海(湖)・河川」(1649人、5.1%)、「山」(1387人、4.3%)、の順である[94]。男女別では男女とも「自宅」がトップであるが、2位以降は差があり、男性では「乗物」が2位だが女性では乗り物の順位は高くなく[94]、車を使う男性とそうでない女性の間で自殺方法に差があることがうかがえる。逆に女性では「高層ビル」が2位だが男性では高層ビルの順位は高くない[94]。

未遂歴・相談歴

自殺実態白書による自殺者305名の遺族に調査した調査によれば、自殺者の30%に自殺未遂歴があり、60%にはなく、10%は不明である[53]。特に女性の場合は自殺者の45%に未遂歴がある[53]。 同調査によれば72%が自殺前になんらかの相談機関に相談に行っており[注 9][53]、相談機関の58%が精神科、25%がその他医療機関であった[53]。そして相談に行っていた202人中62%が自殺直前の1か月以内まで相談に行っていた[53]。

Remove ads

リスクファクター

要約

視点

職業性ストレス

川人博、高橋祥友は、中高年の自殺の増加の要因として「過労自殺」を焦点に、

- 業務型による肉体疲労

- 精神的ストレス

- 達成できないノルマのための落胆

- 職場での人権侵害

などの事例を挙げている[95]。

医学博士・精神科医の高橋祥友は、リストラ・解雇にともなう精神的なショックが自殺のきっかけを構成すると指摘している[95]。例えば、組織との絆の喪失、自尊心の低下、失職後の家庭での役割の低下、再就職の不安などが挙げられる[95]。

実際、失業問題は自殺との関係が深い。有効求人倍率と自殺率には強い負相関が存在し[18]、従業員5人未満の零細企業の倒産件数は自殺率と強い正の相関がある[18]。

バブル崩壊後の長期低迷により、中小企業の社長などが借金を返済できず、自殺に追い込まれるといった事件が頻発したが、これはリコース・ローン(遡及型融資)が要因である[96]。経済学者の竹中平蔵は「倒産・失業は本来自分の命を絶つようなことではない。日本で中小企業の経営者が自殺するケースが多いのは、経営者が銀行に対して個人保証をしていることに関係がある。倒産・失業が増えていることは問題であるが、それ以上に倒産したら何もかも失うという日本の社会システムは、重大な欠陥である」と指摘している[97]。竹中は「アメリカよりも日本の方がはるかに弱肉強食の面がある。アメリカには貧富の差はあるが、自殺は日本ほど多くない」と指摘している[98]。

男性については所得の変動、負債、失業といった要因が自殺率に関係する[17]。一方女性の場合は失業と自殺の関係が見られない[17]。

ただし、各国ごとのジニ係数と自殺率には相関がみられず[17]、これは所得格差は自殺率と相関が少ないことを意味する。ただし、ジニ係数は自殺未遂率とは有意な相関がある[17]。

子どものいじめ

→「Category:日本のいじめ」も参照

1986年、1994年 - 1996年、2006年および2012年-の時期は、子供の自殺についての報道が多かった。原因としては「学校におけるいじめ」が取りざたされた。また、これに関連して文部科学省が学校における「いじめの把握」が不十分であることが指摘された。

いじめ自殺が相次いだ1995年12月には、横浜市のいじめ110番に自殺をほのめかす電話が殺到し、当時の横浜市長高秀秀信が緊急会見を開くなど現場は一時騒然となった。そしてそのわずか2ヵ月後には日本各地の新聞社や放送局にいじめ自殺の予告やテストや運動会を取りやめないと死ぬといった自殺予告の手紙が多数送られ、実際に試験日を延期する学校が相次いだ。そして10年後の2006年11月には中高生が文部科学省に自殺予告を送り、マスコミでも大きく取り上げられた。

文部科学省によれば若年層の学生については、2004年度の場合、「厭世」、「父母等の叱責」、「精神障害」、「進路問題」、「学業問題」、「恋愛」の順となっている[99]。

災害

大規模災害が原因となる自殺。大規模災害で家族・仕事・財産を失ったことによる自殺のほか、直接的な被害を被っていなくても心理的な状態が影響して自殺に至ることもある。

Remove ads

遺族

日本には自殺者の遺族に関する統計が無いものの、300万人前後と見積もられる[101]。 遺族305人を対象にした調査では、遺族達の4人に1人が自分も死にたいと考えており[101]、一家の大黒柱を失ったことによる経済的困窮に悩まされる[101]など、その厳しい実態がうかがえる。自殺が起こったことを48%の遺族が自分のせいだと考えており[101]、10年近く経過しても抑うつ感が消えない遺族も多い[101]。また自殺者が事前に何らかのサインを出していたかという問いには46.2%があったと答えているが、自殺以前にそれに気づいたのは20%にとどまった[101]。56.4%が周囲からの偏見にさらされた経験があり[101]、「あなたのせいで死んだ」などの心ない非難を受けている[101]。

自殺未遂

日本では、自殺者の10倍以上の自殺未遂者がいると推計されている[102]。平成19年の場合、自損行為で救急自動車の出場した件数は71866件であり、搬送人数は5万2,871人であった[103]。自殺者のうち、以前に自殺未遂経験があるものが男性では13.5%、女性では28.6%である[103]。特にこの割合は20代、30代の女性で多い(それぞれ46.4%、44.5%)[103]。

法令

→「自殺対策基本法」も参照

日本でも他人を自殺させること、自殺を助けることは自殺関与罪(刑法第202条)とされ、法律で禁止されている。また、もともと自殺する意思がない人に自殺を決意させて自殺させることは自殺幇助罪として、法律で禁止されている。また、一人で自殺しようとしそれが未遂で終わった場合、その行為自体では処罰の対象とはならない。だが自殺を複数人数で行おうとし未遂に終わった場合は、互いに対する犯罪として処罰される(自殺関与・同意殺人罪)。また、現在の日本の刑法では、自殺しようとした行為で同時で他者に危険を及ぼした場合(ガス自殺を図った場合のガス漏出罪・失火罪など)は、具体的な被害がなくても処罰される可能性がある。また、第三者に被害が発生した場合(たとえば飛び降り自殺、飛び込み自殺など)には、刑事手続上は重過失致死罪などの罪により自殺した者は、被疑者死亡で送検される可能性があり、民事上は被害者から、自殺した者の遺族に対して損害賠償責任が発生する可能性がある(厳密には、「自殺した本人に賠償請求をして、それを遺族が相続する」という形となる。ここで言う「遺族」とは、相続権を保持する人のことである。自殺者が残した遺産の総額と損害賠償額を比較して、損になるような場合には相続放棄をすればよい)。

その他、日本での自殺に関する法律として、2006年(平成18年)の自殺対策基本法や、銃砲刀剣類所持等取締法第5条での「自殺をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者については銃砲刀剣類の所持を許可してはならない」といったものがある。

また保険法(第51条第1号)には「保険者は、被保険者が自殺をしたときには、保険給付を行う責任を負わない」とある。貸金業法12条の7でも「保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない」とある。ただし、精神障害によって自殺行為の結果に対する認識能力のない精神疾患者による未遂の場合は、例外的に保険給付される[104]。

Remove ads

自殺対策

要約

視点

いのちの電話

自殺対策のひとつとして、ボランティアらによって営まれているいのちの電話(日本いのちの電話連盟)が、深い悩み・つらさを抱えて誰にも相談出来ずに自殺を考えるほどになっている人の話を聞くための電話を設けて、24時間受け付けている [105]。「いのちの電話」が設置されている地域では、そうでない地域と比べ、男性・女性とも自殺率が有意に下がっている[17]。

また統計分析は「近所づきあいの頻度が高い地域で自殺率が低い傾向にあったことを不完全ながらも示して」[20]おり、「人的ネットワークを土台とするセーフティーネットの構築が自殺予防に有効である可能性が高い」[20]。

一方、露呈している問題として、年々の相談員数の減少が挙げられる。日本いのちの電話連盟のデータによれば、平成13年にはおよそ8000人いた相談員は、平成27年にはおよそ6500人に減少している[106]。これにより、「相談したくても電話が繋がらない」という問題が発生している。要因として、相談員になるまでに大きな経済的負担がかかることや、ボランティア活動であるため時間が割けないことが主に挙げられる[107]。

日本国政府

日本国政府系では、国立精神・神経医療研究センター自殺予防総合対策センターの公式ウェブサイトが、自殺を考えるほどに悩んでいる人、あるいは自殺しそうな家族を持つ人からの相談を受け付ける、各都道府県・都市の相談窓口・相談のための「電話番号リスト」を公開している。

自殺防止対策として、相談室の設置、カウンセラーの増強などの対策が取られている地域がある。例えば静岡県では富士市をモデルにうつ病の観点から自殺防止に取り組み、大きな成果を挙げた[108]。

2005年(平成17年)7月、参議院厚生労働委員会で「自殺に関する総合対策の緊急かつ効果的な推進を求める決議」がなされ、同年9月には第1回「自殺対策関係省庁連絡会議」が開催された。2006年(平成18年)10月28日には、自殺対策基本法が施行された。しかし、殆どはNPOによる自主活動またはボランティア任せで、日本国政府・行政側がバックアップサポートを採っておらず、多くの自殺相談室が、人材・予算不足で苦境に立たされた[109]。また、政治家の自殺に対する認識も薄いという指摘もある[注 10]。

また自殺者の46.2%が、事前に何らかのサインを出していた(と遺族は考えている)が、自殺以前に遺族がそのサインに気づいたのは20%にとどまった[101]。ただし、あと知恵バイアスを考慮に入れるべきである。自殺者遺族の4人に1人が、自分も死にたいと考えており[101]、自殺予防のためには、遺族への対策を取ることが考えられる。自殺者72%が、自殺前に精神科など、何らかの相談機関に相談に行っていた[53]。

内閣府の意識調査では、自殺したいと思ったことがある人は19.1%で、ない人は70.6%であった[110]。自殺したいと思ったことがあるのは男性(16.3%)よりも女性(21.9%)の方が多く[110]、実際の自殺者では、男性の方が2.5倍も多いのと対照的である。年齢別では30代(27.8%)、20代(24.6%)が「ある」と答えた割合が高く、後は年を追うごとに少なくなっている[110]。

自殺を考えた際、60.4%は誰にも相談せず、残りは友人(17.6%)や家族(13.9%)などに相談している[110]。自殺の是非については「生死の判断は最終的に本人にまかせるべき」という問いに、「そう思う」もしくは「ややそう思う」と答えた人は35.3%で、「そう思わない」もしくは「ややそう思わない」は41.7%であった(残りは分からない(11.9%)もしくは無回答(11.1%))[110]。

また「自殺せずに生きていれば良いことがある」という問いに、「そう思う」もしくは「ややそう思う」と答えた人は79.4%で、「そう思わない」もしくは「ややそう思わない」は6.1%であった[110]。

自殺対策白書

日本国政府は、鬱病患者や多重債務者への自殺予防策を進めており、2012年(平成24年)の自殺者数は2万7858人で、15年ぶりに3万人を下回った。ただし、20歳代の自殺死亡率は高まる傾向にあり、日本国政府が閣議決定した『自殺対策白書』では、若年層への効果的対策を急ぐ必要性を指摘している[13]。

課題

清水康之は、日本国政府や地方公共団体の対策は、複合的・連鎖的な悪条件の連鎖に対応したものになっておらず、連携不足で、「点的」になっており、自殺要因の連鎖を食い止めるような形になっていないと批判している[25]。

実際に関係機関が連携して支援策を打ち、自殺に追い込まれる人を減らせた地域がある。例えば東京都足立区は、2009年(平成21年)頃から自殺総合対策に取り組み、2011年(平成23年)には、自殺者を前年比で40人、20%も減少させることが出来た[25]。

清水の提言は、以下の通りである[25]。

- 自殺の地域ごとのありさまはさまざまに変化するものであり、自殺の実態に関する情報や統計がない状態では、的確な対策を打つことができないので、各自治体はまず、その自治体域内の人々の自殺の統計をとり、細かい統計を迅速に発表するとよい[25]。

- 例えば毎月ベースで統計をとり、1ヶ月後には発表するとよい。日本の行政がやるべき連携的な活動とは、例えば、誰かが失業したら、その人は複合的に 「失業・経済的困窮(生活苦)・多重債務・うつ病」という問題を抱える傾向があることは、事前に統計的にわかっているのであるから、本来ならば、行政というのは、ハローワーク・福祉事務所・弁護士・保健師などが連携・情報交換して、そのひとりの人に対して「総合的な相談会」などを共同で実施して支援にあたる、ということなのである[25]。

- 「死にたい」と思い詰めている人の多くは、実は同時に「生きたい」とも思っており、必要な支援が得られて困難が解消すれば、多くの人は生きる道を選ぶ[25]。

- 日本では、人が生きることを選択できるように、社会環境・社会制度を改善すれば、自殺率を減らすことができる[25]。

- 自殺対策とは、「生きることの阻害要因」をできるだけ取り除いて、「生きることの促進要因」をできるだけ増やすという、包括的な「生きる支援」であり、そうした包括的な支援を、当事者の事情にあわせて関係機関が連携して行えば、その地域では「生きる道」を選択できる人が増え、結果的に自殺が減るのである[25]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads