トップQs

タイムライン

チャット

視点

ザクロ

フトモモ目ミソハギ科の植物 ウィキペディアから

Remove ads

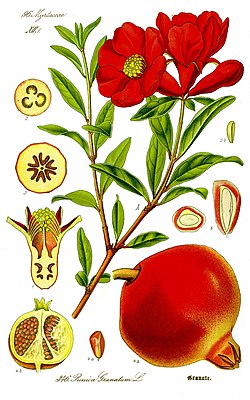

ザクロ(石榴[2]・柘榴[3]・若榴、英名: pomegranate、学名: Punica granatum)は、ミソハギ科ザクロ属の1種の落葉小高木、また、その果実のこと[4]。庭木などの観賞用に栽培される。最も古くから栽培された果樹の一つで、果実は食用になる[5]。

Remove ads

分類

属

ザクロは、ザクロ属2種のうちの1種である。ザクロ属の種はザクロと、ソコトラ島(イエメン領)産のソコトラザクロ(Punica protopunica)の2種のみである[6]。このザクロ属は、リンネの『植物の種』(1753年)でザクロが記載された[7]際が植物学の学名として有効となったものとみなされている[8]。

科

Koehne (1881, 1903) は、下位に卵形の果実をつける3属、ザクロ属・ハマザクロ属 Sonneratia ・ドゥアバンガ属 Duabanga をミソハギ科と区別し、それぞれ単型科とした。すなわち、ザクロ属は単型のザクロ科 Punicaceae とした。しかし Johnson and Briggs (1984) などにより、それらが系統的にミソハギ科に含まれることが明らかになった[9]。

亜種

ザクロは果実の色などから、2つの亜種に分けられる[12]。

栽培品種

- ヒメザクロ Punica granatum 'Nana'[13]

Remove ads

形態・生態

落葉小高木で、高さは5 - 12メートルになる[2][3][14]。木の寿命は200年ほどである[14]。樹皮は灰褐色から褐色で、生長するとともに黒っぽくなって、細かく鱗片状に剥がれる[3]。一年枝は4稜があり、短枝の先はとげ状になる[15][3]。葉は対生で楕円形から長楕円形で[15]、深緑色をしており、なめらかで光沢がある[14]。

花期は初夏(6月)[2]。漏斗状の硬い萼から、赤朱色の花弁を出して花をつける[15][14]。花は子房下位で、萼と花弁は6枚、雄蕊は多数ある。花弁は薄くてしわがある[16][17]。

果期は秋(9 - 10月)[2]。果実は花托の発達したもので、球状を呈する。果実の色はさまざまで、桃色がかった黄色から光沢のあるバラ色や葡萄色、茶色まである[14]。大きさは直径6 - 10センチメートル (cm) 、重さは100 - 300グラム (g) ほどある[18]。果皮は厚く、秋に熟すと赤く硬い外皮が不規則に裂け、スポンジ状の薄膜の中に赤く透明な多汁性の果肉(仮種皮)の粒が数百個現れる[15][14]。果肉1粒ずつの中心に種子が存在する[19][20]。

冬芽は対生し、芽鱗は4 - 6枚ある[3]。冬芽は小さく、枝先の仮頂芽はあまり発達しない[3]。落葉後の葉痕は、半円形で維管束痕は1個ある[3]。増やしたい場合、挿し木により増やすことが可能。挿し木の適期は3月上・中旬頃で、太い枝をさし穂にするのがよく、腕くらいの太さの枝を地面に打ち込んでおいてもよく発根する。

ザクロには多くの品種や変種があり、一般的な赤身ザクロのほか、白い水晶ザクロや果肉が黒いザクロなどがあり[21]、アメリカ合衆国ではワンダフル、ルビーレッドなど、中国では水晶石榴、剛石榴、大紅石榴などの品種が多く栽培されている[22]。日本に輸入されて店頭にしばしば並ぶのは、イラン産やカリフォルニア州産が多く[23]、輸入品は日本産の果実より大きい[24]。

Remove ads

分布・生育地

主に西南アジアや中東の原産といわれるが[2][25]、原産地については諸説あり、トルコあるいはイランから北インドのヒマラヤ山地にいたる西南アジアとする説[26][27][5]、南ヨーロッパ原産とする説[26]およびカルタゴなど北アフリカ原産とする説などがある[27]。

栽培

世界各地で栽培されており、トルコから中東にかけては特にポピュラーである。原産地は乾燥した丘陵地であることから、今日の栽培品種も日中の暑さと夜間の涼しさを好む[14]。日本における植栽範囲は東北地方南部から沖縄までである。日当たりが良い場所を好む。増やし方には、挿し木、取り木、種まきがある。若木は、果実がつくまでに10年程度を要する場合もある。病虫害には強いが、カイガラムシがつくとスス病を併発する場合がある[21]。

歴史

ザクロは古代から栽培され、イラン付近の原産地から中国やヨーロッパへと広まったといわれる[18]。祖先植物は、数千年前にイランとインド北部の間の乾燥した丘陵地に自生していた木とされる[14]。新王国時代にエジプトに伝わり、ギリシア時代にはヨーロッパに広く伝わったとされる[26]。ザクロは、古代エジプトや古代ギリシャの文書、旧約聖書、バビロニア・タルムード、コーランにも頻繁に登場する[14]。東方への伝来は、前漢の武帝の命を受けた張騫が西域から帰国した際に、パルティアからザクロ(安石榴あるいは塗林)を持ち帰ったとする記述が『証類本草』(1091年 - 1093年)以降の書物に見られるため、紀元前2世紀の伝来であるとの説があるが[26][27][5][28]、今日では3世紀頃の伝来であると考えられている[27]。日本には平安時代に渡ったとされ[18]、923年(延長元年)に中国から渡来した[26](9世紀の伝来説、朝鮮半島経由の伝来説もある[27][5])。

保全状況評価

- LEAST CONCERN (IUCN Red List Ver. 3.1 (2001))[29]

人間との関わり

要約

視点

語源

属名の Punica は「フェニキアの」を意味する Poeni に由来する。これは古代ローマの博物学者プリニウスが『博物誌』を著した当時、ザクロは「カルタゴのマルス」(mālus pūnica)としてカルタゴ周辺が原産地と考えていたためである[27][30]。種小名の granatum は「種の」や「粒の」を意味し、英名の pomegranate(粒の多いリンゴ)は中世ラテン語の pōmum grānātum、pōma grānāta(種の多いリンゴ)に由来する[27]。

中国語名の「石榴」[31]および「安石榴」は、パルティアの王朝アルサケス(アルシャク:Arshak)を張騫が「安石」や「安息」と音訳したものであり、パルティアを意味する「安息国」に由来する。また、塗林と呼称した時代もあるが、これはサンスクリットでザクロを意味する darim、darima の音訳である[27]。「榴」は実が瘤に似ていることに由来するという[32]。

日本語の「ザクロ」は、石榴、柘榴の字音からと考えられており、呉音では「ジャク・ル」、漢音では「セキ・リュウ」となる[27]。『本草和名』では「安石榴、別名 塗林・若榴、和名 佐久呂」とされている[26][27]。また、古代イランと中国の文化交流を研究したベルトルト・ラウファーは、若榴の中国語読みの「zak-lau」に由来するとの説を唱えている[28]。また、有力な原産地のひとつと考えられるティグリス川およびペルシア湾の東方にそれに平行してザグロス山脈がある。ザクロの呼称は、ザグロス山脈を現地音に近い「石榴」の字で音訳したともいわれている[32]。

観賞用

花木として愛でられ、果実が熟して割れる美しさが好まれる[2]。日本では庭木や盆栽など観賞用に栽培されることが多く、矮性のヒメザクロ(鉢植えにできる)や八重咲きなど多くの栽培品種がある。ただし、果実が結実するのは一重の花である[2]。江戸時代の園芸書である『花壇地錦抄』などに記載の見られる古典園芸植物のひとつでもある[5]。縁起のよい木として昔から庭に植えられ、熟した果実に多数の赤い種子が入っていることから、子孫繁栄の意味をもち、世界的にも子宝のシンボルとされる[25]。

食用

食材としての旬の時期は9 - 11月ごろで、果実の皮の赤色が濃くて割れていないものが市場価値のある良品とされる[18]。可食部は果実の中にある赤い粒(種子)の多汁な外種皮で覆っている種衣の部分で、生食される[18][24]。汁気の多い肉質種皮の味は甘酸っぱく、かすかに渋みがある[14]。

ザクロは地中海西岸から中東のイラン、南アジアにかけての広い地域で親しまれており[14]、日本では米国カリフォルニア産の輸入品が多い[18]。生で食べるだけでなく加工にも適しており、果汁をジュースとしたり清涼飲料水のグレナディンの原料とするほか、以下のような料理などに用いられる[22][33]。ザクロ文化を大切にするイランでは、さまざまな品種のザクロジュースが専門の屋台で売られている[14]。

- グレナデン・シロップ(ザクロのシロップ)[33] - ジュースやサラダドレッシングにも使われる[18]。

- シリアとレバノンでは、ザクロの果汁を濃縮して料理の味付けやサラダドレッシングとして用いる。

- 中東、北インド、メキシコなどでは、果肉の粒を煮込み料理やデザート、料理の飾り付けに用いる。

- ケーキ

- 果実酒[18]

ザクロの可食部に含まれる栄養素は右表のとおり。栄養成分は、カリウムが比較的多く含まれるほか、抗酸化作用があるアントシアニンなどのポリフェノール類が含まれていて、肌を美しく保ったり生活習慣病予防によいといわれている[18]。

また、煮詰めた果汁は褐色の糖蜜となり、イランなどで調味料として使用され[34]、鶏肉とクルミのシチュー「ホレシュテ・フェセンジャン」を作る[14]。

薬用

ザクロは健康に良いとされ、古くから下痢や赤痢の治療や虫下しに利用されている[14]。果皮、根皮ともに駆虫作用があり、細菌性、アメーバ性腸炎の下痢、条虫や回虫の虫下しに用いる。果皮には止血作用があり、性器出血や脱肛に用いる。ただし根皮、樹皮には毒性があり、めまいや震えなどの副作用が起こるため最近は使用されない。口内炎や虫歯などには果皮の煎液でうがいする[35]。

なお、以下の利用方法・治療方法は特記しない場合、過去の歴史的な治療法であり、科学的に効果が証明されたものであることを示すものではない。

樹皮・根皮

乾燥させた樹皮または根皮は、生薬名として「石榴皮」(ザクロヒ[27][19][36]またはセキリュウヒ[4][20]:Granati Cortex)または「石榴根皮」(セキリュウコンピ[27][37])といい、古くから条虫(特に有鉤条虫[6])の駆虫薬として用いられてきた。ディオスコリデスの『薬物誌』でも樹皮が駆虫薬として用いられている記述が見られる[38]。近代になり、1884年 Schröder によって駆虫薬としての有効性が科学的に証明され[39]、過去にはイギリスやアメリカ合衆国の薬局方にも収載されていた。日本薬局方には初版より「石榴根皮」として収載され(後にザクロヒ)、第7改正まで収載されていた[27][19]。石榴皮の主な成分は、0.3 - 1 % 程度の揮発性アルカロイド(ペレチエリン (pelletierine)、イソペレチエリン (isopelletierine)、プソイドペレチエリン (pseudopelletierine) など)と 23 - 28 % 程度のタンニン(プニカラギン など)である[5][19][6][37][40]。通常、駆虫には乾燥させた樹皮または根皮30-60 gを300 mLの水に 5 - 6時間に浸したものあるいは煎じたものを服用する。多量に服用すると中毒を起こす場合がある[4][19][20][40][41]。

また、『和漢三才図会』では下痢、下血、脱肛、崩漏、帯下を止めるのに用いるとの記述がある[26]。さらに、口内炎や扁桃炎のうがい薬にも用いられたという[5]。

漢方薬としては、石榴根皮、苦楝皮(クレンピ)、檳榔子からなる「石榴根湯」(せきりゅうこんとう)があり、駆虫に用いられる[37][42][43]。

果皮

果皮を乾燥させたもの(石榴果皮:せきりゅうかひ)も樹皮や根皮と同様の目的で用いられることが多く、中国やヨーロッパでは駆虫薬として用いた[19][36]。ただし、根皮に比べ揮発性アルカロイドの含有量は低く効果も劣る[37]。また、回虫の駆除に用いられたこともあった[43][41]、犬回虫を用いた実験では強い活性はみられなかった[44]。日本や中国では、下痢、下血に対して果皮の煎剤を内服し、口内炎や扁桃炎のうがい薬にも用いられた[26][19][31]。プリニウスは、果皮を利尿に用いるとしている[30]。熱がある人には服用は禁忌とされる[31]。

花

種子

1964年 Sharaf らが種子油(酸石榴[5])にエストロゲン活性があることをマウスを用いた実験で見出し[45]、1966年 Hefumann らによってこの活性がエストロンによることが示され[46]、乾燥種子 100 g 中に 1 mg のエストロンが含まれることが1988年 Moneam らによって報告され[47]、更年期障害や乳癌などに対する効果が期待された[26][48]が、エストロンの含有量が微量であること、経口摂取ではエストロンは肝臓で速やかに代謝されること、また、エストロンの生理活性はエストラジオールの1⁄10程度であることなどから実質的な効果は疑問視されている[26][5]。

果汁

果汁にエストロゲンが含まれるとして1999年から2000年頃にブームとなったが、流通しているザクロジュースやエキス錠剤等10銘柄を用いた国民生活センターの分析では、いずれもエストロゲンは検出されなかった[23][49]。

その他の利用

ザクロの実は、銅鏡の曇りを防止するために磨く材料として用いられた。江戸時代の銭湯は湯船の熱気を逃さないよう、背の低い出入口を設けていた。この出入口は「石榴口」と呼ばれていたが、これは「屈み入る」と「鏡鋳る」(鏡を磨くこと)とを掛けたものともいう[26]。

文化

- イランの首都テヘランでは、毎年ザクロ祭りが開催される[14]。

- 初夏に鮮紅色の花を咲かせ、他の樹木が緑の中で目立つため中国の詩人王安石は、『万緑叢中紅一点』(咏石榴詩)と詩に詠んだ[5]。

- 花言葉は「優美」[2]「円熟した優美」「優雅な美しさ」「愚かしさ」[2]。

- 日本の一部の地域では、凶事を招くとして忌み嫌われる場合もあるが、種子が多いことから豊穣や子宝に恵まれる吉木とされる国や地域が多い[5][20][32]。トルコでは、新婚のとき新郎がザクロを地面に投げて割り、飛散した種子の数で、その夫婦のあいだに生まれる子どもの数を占った[32]。

- 古代ローマでは、婚姻と財富を象徴する女神ジュノーの好物とされていた[32]。

- 色が似ているガーネットを柘榴石と呼び、中世ラテン語の grānātum(種の多い)に由来する[27]。

- スペインのグラナダ (Granada) の地名は、ザクロの木が多く植えられていたことに由来する[28]。スペインの国章の下部のザクロも過去のグラナダ王国を表す。

- 火薬と金属破片を内蔵し、爆発とともに破片を散らして敵を殺傷する爆弾の事を榴弾(英語: Grenade)と呼び、この語はザクロに由来する(和訳も同じ)。球形の弾体が裂けて破片をこぼす様をザクロに見立てている。

- ギリシャでは、新年に玄関前でザクロを床や玄関に叩きつけ、その年の幸運と繁栄を祈る風習がある。

神話

- エジプト神話では、戦場で敵を皆殺しにするセクメトに対し、太陽神ラーは7,000 の水差しにザクロの果汁で魔法の薬を作った。セクメトはこれを血と思い込んで飲み、酩酊して殺戮を止めたという[26]。

- ギリシア神話の女神ペルセポネーは、冥王ハーデースに攫われ、6つのザクロを口にしたことで、6か月間を冥界で過すこととなり、母・デーメーテールはその期間嘆き悲しむことで冬となり、穀物が全く育たなかったが、ペルセポネーが戻ると花が咲き、木々には実がついたという。このため、多産と豊穣の象徴とされている[26]。

- ローマ神話では、地上の女神プロセルピナと冥界の神プルトンとの結婚の逸話にザクロが登場する。プロセルピナの父、太陽神ユピテルは、プロセルピナをプルトンの妻に決めた。ユピテルの妻で豊穣の女神であるケレースはそれが気に入らず、地上に降りてしまう。プロセルピナも悲しみのあまり食べ物を口にしなくなった。困惑したユピテルは、プルトンに結婚を諦めてくれと頼んだ。しかし、プルトンは一計を案じ、プロセルピナにザクロを一粒食べさせることができた。そして、結婚に成功。プロセルピナは1年の半分をオリュンポスで、残りの半分を冥界で暮らさなければならなくなった。ざくろは、「地獄の果実」とも呼ばれている[52]。

宗教

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads