トップQs

タイムライン

チャット

視点

東艦

大日本帝国海軍の草創期の軍艦 ウィキペディアから

Remove ads

東艦(あずまかん、前名 甲鉄艦〈こうてつかん〉)は、日本海軍の軍艦。浅瀬で使用される衝角と大砲3基が備わっており、外洋航行能力を持ちながら装甲で覆われた日本の軍艦で、日本海軍の草創期の艦である。

元々は南北戦争中に南軍海軍が発注した艦であり、仮称艦名は「スフィンクス」であった。北軍の抗議により引き渡しができなくなるとデンマークへ売却となるも、戦争で敗勢となったデンマークに引き取り拒否された。次いで南軍の手にわたってキューバへ向かったが、南北戦争終結によりキューバ、続いてアメリカ合衆国へ売却され、それを日本が購入した。1874年の佐賀の乱、台湾出兵に就役したが、1877年の西南戦争ではほとんど使用されず、1888年に廃船となった。

艦名の東は吾妻、吾嬬などと共に全てあづま(あずま)と読み、京都から東の国を指す汎称になる[7]。甲鉄艦(こうてつかん)は、一般には鋼鉄製装甲の軍艦(装甲艦、Ironclad)を指す言葉で固有名詞ではないが、幕末から明治にかけての日本史でこれが用いられる時は本艦を指すことが多い。

Remove ads

艦型

要約

視点

マスト2本のいわゆるブリッグと呼ばれる船である。左は本艦の装甲配置を示した図である。本艦の基本構造は艦首に鋭い形状の衝角(ラム)を持つ木造船体に2本の帆走用マストと一本煙突を持つ装甲ブリッグである。船体上の2本のマストには本格的な帆走設備が整えられており、蒸気機関が発明されたとはいえ機関技術の信頼性がこの時期では未知数で、長期航海時には帆走を行うのが普通であり、本艦の帆の総面積は750平方メートルもあった。艦首水面下の衝角は艦名の「スフィンクス(Sphinx)」の名の通り、スフィンクスの顎のように艦首の水線面から、先端部を鉄で皮膜した衝角が水中に7 mも突出していた。

これは、後の「リッサ沖海戦」でも行われた「衝角攻撃(ラミング)」を行うために特化した設計である。衝角攻撃とは、大砲が発明されていない時代に敵艦の船体を効果的に破壊するために舳先を相手の舷側に突っ込ませて破壊する攻撃方法で、追突した時の衝撃よりも自艦をバックさせて舳先を引き抜いた時に出来る大破口からの浸水により短時間で相手を撃沈できる戦法である。大型の大砲が開発されたとはいえ、この時期の砲弾は性能が低く、効果的に敵艦を無力化するには衝角攻撃が主流であった。

他に船体形状で他にも目を引く艦尾形状も特徴的で、当時としては非常に珍しかったクルーザースターン(巡洋艦型船尾)を採用していた。水面下では、舵と推進軸の周辺形状にはツイン・スケグを採用していた。ツイン・スケグとは、船底部からスクリュー軸を伝うように垂直に伸ばされた鰭状の構造物を設け、そのままスクリュープロペラの背後に主舵を配置する形式のことで、スクリューで生じた水流の真後ろに舵が配置されるために舵効きが良く、また、スケグがスクリュー軸を囲って守るのでスクリューに異物が巻きついて行動不能になるのを防ぐ効果もあった。

兵装

本艦の主砲にはアームストロング砲を採用している。艦首砲郭部には300ポンドアームストロング前装式滑腔砲(口径27.9 cm)を単装砲架で1基を配置し、重量136 ㎏の砲弾を撃つことが出来た。船体中央砲郭部に70ポンドアームストロング前装式ライフル砲(口径12.7 cm)を単装砲架で片舷1基ずつ計2基を装備し、重量32 kgの砲弾を撃つことが出来た。しかし砲弾の性能が良くなく、火薬庫等に命中しないかぎり敵艦を大破させるのは難しかった[24]。後に米国製のパロット砲に備砲を換装されている。

砲郭部の床面にはピポッティング・スライド・キャリッジ(Pivotting Slide Carriage)と呼ばれる円弧状のレールが敷設され、その上に置かれた砲架を旋回・移動させることにより、砲郭から砲身を出した際に砲門を支点として砲尾部を扇状に動かすことにより広い射界が得られた。これにより少ない門数でも迅速に火砲を敵艦に向けられる工夫であった。

さらに砲架の設計も新型で、従来の砲架の仰角は10度程度であったが、本艦の物はスライド・キャリッジと呼ばれる形式の砲架により、仰角は一挙に倍以上の25度が可能となり射程の延伸が可能となった。また、砲廓に設けられた砲門には戦闘時に開口部から敵弾が飛び込むのを防ぐために装甲板と同じ材質の蓋が取り付けられ、装填時に開口部を塞いだ。

装甲

本艦の防御要求は対15インチ砲防御を目標として設計され、北軍の持つあらゆる種類の艦砲に対して貫通されない防御力が要求された。

砲郭部の形状は前後ともに横方向に広い楕円形をしており、当時の低い工作技術で複雑な曲線の船体に装甲板を満遍なく貼り付けるフランスの建艦技術の高さが窺える。船体甲板上の艦首側と中央部に主砲を収める楕円筒形の砲郭(ケースメイト)が設けられた。砲郭部には船体構造部とは別個に装甲板を装着するためのコーキングと呼ばれる緩衝材が構造材から上に貼り付け、その上にアーマーパッキング(砲弾が命中した際にショックを和らげるための緩衝材)として厚さ80 mmのチーク材が更に貼り付けられた。このアーマーパッキングに装甲板を専用のボルトで螺子止めして装着される。本艦の砲郭部には装甲板の材質は粘り気のある錬鉄製で前述のアーマーパッキングの上から厚さ102 mmから140 mmの装甲を貼った。同時期のデンマーク海軍の装甲艦「ペダー・スクラム」(1866年竣工、3,300トン)の砲廓部の装甲が120 mmであることを考えれば本艦は排水量が2倍の艦と同等の装甲厚を持っていたことがわかる。

この当時の艦体の防御様式は水線部は装甲板を舷側の全周に装着する全体防御方式が主流であった。本艦は高さ2.7 mの装甲板を水線部を0として上方向に1.5 m、水線下に1.2 mもの範囲で舷側を覆っていた。防御厚は船体中央部は125 mmで艦首と艦尾の水線末端部に向かって90 mmにテーパーした。さらに、その装甲板の上から厚さ1.25インチ (32 mm) の装甲を貼る複合装甲を採用していた。

後に北部合衆国軍が開発したモニター艦「モニター」(USS Monitor)の搭載砲は11インチ (280 mm) 砲でしかないことを考えれば、本艦の防御能力は高い物であった。

機関

本艦の主機関はル・アーヴルのマゼリン鉄工所でボイラーとレシプロ機関が共に製造されて搭載された。マゼリン式チューブラーボイラー2基とマゼリン式水平型レシプロ機関2基2軸が組み合わせられ、推進機関であるレシプロ機関は1基あたり600馬力の出力があり、それを2基搭載されたので最大出力は1,200馬力を発揮できた。推進軸に取り付けられたスクリュープロペラは一枚が推進軸に対して斜め45度に傾けられた長方形の板状の4枚プロペラで直径は約3.6 mであった。本艦は公試において最高速力10.8ノットを発揮し実用速力は10.5ノットとした。同時に燃料消費量から計算して石炭200トンを満載して9ノットで1,200海里を航行できると計算された。

Remove ads

艦歴

要約

視点

アメリカ南北戦争中の1863年に、南軍の武器調達委委員ジェームズ・バロックがエジプトからのものであると偽装してスループ4隻と装甲衝角艦2隻をボルドーのアルマン社に発注した[25]。この装甲衝角艦の一隻が仮称「スフィンクス(Sphynx)」である[25]。これらは結局北軍の抗議により引き渡しできなくなり、「スフィンクス」は1864年3月31日に第二次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争中のデンマークへ80万クローネで売却する契約が成立[26]。「ステーアコザ(Stærkodder)」と名付けられた[27]。1864年6月21日に進水し、11月にコペンハーゲンに着くが、敗戦確実となっていたデンマークは受け取とらなかった[27]。その後、「オリンダ(Olinda)」と改名された[27]。ボルドーに戻されることとなった「オリンダ」だが、1865年1月6日に南軍兵士が乗り込み、「ストーンウォール(Stonewall)」と改名されて1865年5月14日にハバナに着いた[27]。しかし、南北戦争終結により16000ドルでキューバへ売却され、次いでアメリカ合衆国が購入した[27]。

購入

ロバート・B・ファン・ファルケンブルグが1866年にアメリカ公使に着任して売却を斡旋した。慶応3年(1867年)に小野友五郎を代表とする江戸幕府の訪米使節がアメリカに「ストーンウォール(CSS Stonewall)」買取を約束した。

一方、翌慶応4年(1868年)に戊辰戦争が勃発すると、新政府側もストーンウォールを買い取りたいと言い出したが、旧幕府側がこれに反発。横浜に至ったアメリカ側は、戦争の決着がつくまでストーンウォールをどちらにも売る気はないと、局外中立を宣言した。しかし奥羽越列藩同盟が崩壊し、榎本武揚ら旧幕府海軍が蝦夷地へ渡って所謂「蝦夷共和国」を樹立させた頃には、明治政府が新たなる政府であることを認めて局外中立を撤廃した。

戊辰戦争

旧幕府海軍は旗艦の開陽丸を座礁で失った上、明治政府のストーンウォール(甲鉄艦)購入の知らせが箱館に届いた。危機を感じた榎本らは軍議の上、同艦への移乗攻撃(アボルダージュ)による奪取作戦を計画、宮古湾海戦が起こった。榎本らは甲鉄艦の装甲を貫ける新型砲弾を開発しており、船に積んでいたと言われるが、天候などの不運も重なりその威力は試せないまま奪取に失敗した。

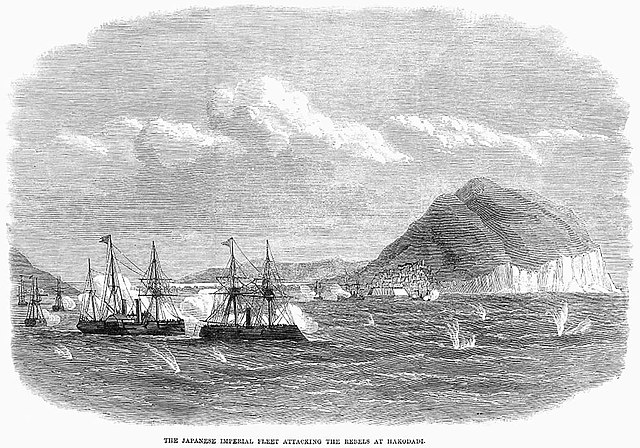

明治2年3月8日(1869年4月19日)、甲鉄、陽春丸、春日丸、飛龍丸、第一丁卯、戊辰丸、晨風丸、豊安丸の7隻が品川を出港、函館へ向かった[28]。本艦は宮古湾海戦で旧幕府軍艦を追撃した後、青森に待機し、同年4月9日の新政府軍上陸に際して箱館湾に出撃。箱館湾海戦を経て旧幕府軍の降伏に至った。

日本海軍

明治3年7月(1870年8月頃)に普仏戦争が勃発し、中立を守るために太政官は7月28日(新暦8月24日)に小艦隊3隊を編成、甲鉄と乾行の2隻は中島四郎(甲鉄に乗艦)の指揮で横浜港に派遣された[29][30][31]。翌明治4年3月7日(1871年4月26日)に警備は解かれた[32]。

明治4年5月(1871年6月から7月)日進、甲鉄、乾行、第二丁卯、龍驤、富士山、第一丁卯で小艦隊を編制[33]、真木長義中佐が日進、甲鉄、乾行、第二丁卯4艦の指揮をとった[34]。10月28日(1871年12月10日)、海軍規則の制定により甲鉄艦は三等軍艦(中艦)に分類[35] された。12月7日(1872年1月16日)には艦名が甲鉄艦から東艦に改められた[36][37]。このページでは、以降東と記す。

明治5年

明治5年4月12日(1872年5月18日)、日進、東、鳳翔が艦隊に編入された[38][39]。5月2日(1872年6月7日)、東は艦隊から除かれた[38][40]。

10月5日(1872年11月5日)、艦船等級の改正により三等以上は大艦に分類されるが、東は三等軍艦(中艦)に分類された[41][42][43]。

1873年

1873年(明治6年)1月13日、東は艦隊に編入された[44][45]。2月13日、各港に常備艦を配置することになり、東と日進は横浜港に配置されることになった[46]。日進が修復艦となったため、4月22日に東の常備港は横浜港から品川に変更された(横浜港は雲揚が常備艦となる)[47]。6月30日時点で中艦隊は雲揚、日進、春日、龍驤、東、鳳翔、筑波の7隻で編制していた[44]。

1874年

- 佐賀の乱

1874年(明治7年)2月9日、東は品川を出港した[48]。2月13日、佐賀の乱の鎮圧のために東、雲揚の九州回航が命令された[49]。6月3日、東は長崎から品川に帰着した[48]。

6月30日時点の中艦隊は雲揚、日進、春日、龍驤、東、鳳翔、第二丁卯で編制されていた[50]。

- 台湾出兵

7月30日、東は龍驤の清回航に同行することになり、同日龍驤に先立ち出港し8月15日長崎に到着した。20日に暴風のために損傷し9月14日長崎発、20日に横須賀に帰港した[51]。または、8月19日に長崎港に停泊中に台風により沈没したが、程なく浮揚されて横須賀造船所で復旧修理の上、復帰した。

1875年

1875年(明治8年)3月5日、「清輝」の進水式に明治天皇が臨席となり、横浜港から横須賀港まで「龍驤」に乗艦した[52]。この時「東」「雲揚」が供奉艦として、また「大坂丸」も帯同した[52]。翌6日の帰途で明治天皇は灯台寮附属の「明治丸」に乗船、「龍驤」「雲揚」が前衛、「東」「大坂丸」が後衛として護衛任務に就いた[52]。

6月30日時点で中艦隊は雲揚、日進、春日、龍驤、東、鳳翔、第一丁卯で編制されていた[53]。10月28日、艦隊は編制を解かれ、東は艦隊から除かれた[53]。同日、日本周辺を東部と西部に分け、東部指揮官は中牟田倉之助少将、西部指揮官は伊東祐麿少将が任命され[54]、龍驤、東、鳳翔、雲揚、富士山、摂津、高雄丸、大坂丸は東部指揮官所轄となった[54]。

1876年

1877年

1877年(明治10年)1月24日、行幸出発に際し、東、鳳翔、孟春、千代田形の4隻で小艦隊を編成して金田湾まで見送り、帰途は蒸気機関運転での艦隊運動訓練を行った[58]。

- 西南戦争

1877年(明治10年)の西南戦争では、瀬戸内海の警備任務についた。2月19日、東、日進、浅間の3隻に神戸港回航が令達され[59][60]、東は同日午後6時に横浜港を出港した[60]。8月19日午後2時、東は神戸港から横浜港に帰港した[61]。

- 修理

9月23日に横須賀に回航[62]、9月25日から横須賀造船所で修理を行った[63]。翌1878年(明治11年)中はボイラー他の修理のために横須賀に留まった[62]。

1878年

1879年

1879年(明治12年)5月3日に修理は完了した[66]。なお『海軍省報告書』の艦船修復の項では、8月31日修理完了とされている[63]。

- 常備艦

それより前の4月30日、東は東海鎮守府所轄常備艦と定められ[67]、5月7日横浜港に帰港した[66]。5月22日横須賀に回航、同地で塗装塗り替えをし、6月12日横浜に帰港した[66]。6月23日横浜を発着し艦隊訓練を行った[66]。コレラ流行により、船舶検査をするために7月3日横須賀に回航した[66]。7月5日横須賀出港、以降は天城と交代しながら東京湾内、横浜、横須賀、浦賀で碇泊を繰り返し、8月20日横浜港に帰港、8月26日品川沖に回航した[66]。10月1日品川発着で艦隊訓練を行った[66]。

- 修理

1880年-1883年

1880年(明治13年)1月6日から14日まで入渠した[66]。11月11日まで、常備艦として横須賀港に碇泊した[68]。

- 修復艦

1881年(明治14年)6月29日から横須賀造船所で修理を行った[70]。また『海軍省報告書』によると、1879年(明治12年)12月25日から1881年(明治14年)8月22日まで横須賀造船所で修理を行った[71]。

除籍

Remove ads

その他

- 本艦と混同されることがある「ストーンウォール・ジャクソン」号(CSS Stonewall Jackson)は1862年に配備され、同年自焼した南軍の外輪式河川砲艦である。

艦長

船将

艦長

- (艦長代)福島敬典(福嶋彌太六) 大尉:明治4年5月17日[34][75](1871年7月4日) - 明治4年6月[76]

- 伊東祐亨 少佐:1872年12月14日 - 1875年11月10日[77]

- 澤野種銭 少佐:1875年11月10日[78] -

- 沢野種鉄 中佐: - 1878年4月8日[79]

- (艦長代)松村正命 少佐:1878年4月8日[79] -

- 井上良馨 中佐:1879年8月19日 - 1880年6月14日[80]

- 山崎景則 少佐:1880年6月14日 - 1881年7月7日[81]

- 瀧野直俊 中佐:1883年8月16日 - 1885年11月7日[82]

- 国友次郎 中佐:1885年11月7日[83] - 1886年6月23日[84]

- 伊地知弘一 大佐:1887年4月19日[85] - 1887年6月11日[86]

- 国友次郎 大佐:1887年10月27日[87] - 1888年1月28日(旧東艦残務取扱[88])

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads