トップQs

タイムライン

チャット

視点

春日丸

ウィキペディアから

Remove ads

春日丸(かすがまる)は、幕末・明治期の日本の軍艦で、木製外輪船。

Remove ads

概要

慶応3年に薩摩藩がイギリスから購入した軍艦。 当時としてはかなり大型で、快速(速力16ノット[6])の艦だった[5]。 薩摩藩時には阿波沖海戦、宮古湾海戦、函館湾海戦に参加、 当時は西郷従道や東郷平八郎が乗艦していた[5]。

明治3年に薩摩藩から政府に献納[6]、 明治5年に海軍省が発足するとそのまま日本海軍の軍艦となり、 1875年(明治8年)の江華島事件では釜山に派遣、1877年(明治10年)の大和・京都巡幸では供奉艦となり、情勢不安(後に西南戦争)により清輝と共にそのまま鹿児島に回航した[5]。 1884年(明治17年)の朝鮮事変では朝鮮に派遣された[14]。 1894年(明治27年)に除籍、1902年(明治35年)売却された[5]。

艦名

原名のキャンスー(Kiangsu)は、中国の江蘇省の「江蘇」の英語名[5]。 薩摩藩時の艦名は、朝鮮出兵時に薩摩藩が藩内の春日山の樹から作らせた船を春日丸といい、その名前を襲名した[5]。 またキャンスーに音が近いからとも言われる[5]。 『日本海軍艦船名考』では奈良県の春日山によるとしている[15]。

艦型

3檣2本煙突の木造外輪船で[5]、 直立艦首としており、近代的な容姿をしていた[1]。 速力は16ノットが可能で、当時の汽船としては非常に高速の船だった[16]。 日本海軍では燃料消費の点から9ノットで使用しており[17]、 艦種は報知艦(通報艦[3])とされた[2]。

主機は揺動式機械1基であり、日本の艦船で揺動式機械と明記されているのは春日丸が最初だった[7]。

艦歴

要約

視点

本艦は当初、イギリスが清国海軍向けに「キャンスー」という名で建造していた艦であったが、清国が受け取りを拒否したために売りに出され[6][18]、 それを慶応3年11月3日(1867年11月28日)に薩摩藩の赤塚源六が長崎にて約16万両で購入し、「春日丸」と改名して就役させた[要出典]。

阿波沖海戦

後列右側の白い服の人物が東郷平八郎

慶応3年12月25日に薩摩藩邸焼き討ちが発生すると、大阪湾で「春日丸」は「蟠龍」の砲撃を受けて被弾し、兵庫港に逃れた[19]。慶応4年1月3日に鳥羽・伏見の戦いが起こると兵庫港封鎖部隊が移動し、その隙に同地の薩摩艦「春日丸」、「翔凰丸」、「平運丸」は脱出を図った[20]。後に海軍提督になる東郷平八郎は、この時(1月3日)に三等砲術士官として「春日丸」に乗船している[要出典]。その際、「翔凰丸」を曳航していた「春日丸」は「平運丸」と衝突し、舵輪を損傷した[20]。「春日丸」と「翔凰丸」は「開陽」に捕捉され、「春日丸」は「翔凰丸」を分離して「開陽」と交戦後、鹿児島へ逃走した[20]。この海戦は阿波沖海戦という[20]。

明治元年

明治元年11月([868年11月から翌年1月頃)、函館の暴動鎮撫のために春日丸は東京に回航するよう達が出された[21]。 春日丸は長崎での修理のために11月7日(1868年12月20日)敦賀を出発した所であると、敦賀の軍務官から返答が出されている[21]。

宮古湾海戦

→詳細は「宮古湾海戦」を参照

明治2年3月(1869年3月から4月頃)、春日丸は旧幕府軍討伐の遠征隊に参加する。旧幕府軍の残党は、北海道でジュール・ブリュネ等のフランス軍アドバイザーも合流して「蝦夷共和国」を樹立していた。

明治2年3月8日(1869年4月19日)、甲鉄、陽春丸、春日丸、飛龍丸、第一丁卯、戊辰丸、晨風丸、豊安丸の7隻が品川を出港し函館へ向かったが[22]、 天候不良のために東京湾を出られず、3月13日(1869年4月24日)浦賀を出港した[23]。 同年3月16日(1869年4月27日)から3月21日(1869年5月2日)に各艦は宮古湾に集結した[23]。

3月25日(1869年5月6日)、宮古湾の北に停泊している時に、遠征隊は幕府の軍艦「回天丸」の奇襲を受けた[24]。回天丸は明治政府の新鋭装甲艦「甲鉄」を急襲し、接舷切込みを仕掛けたが、甲鉄のガトリング砲と春日丸の大砲により[要出典]撃退された[24](宮古湾海戦)。

各艦はこの後急いでボイラーを焚いて蒸気を上げて出港し、回天らを追った[25]。 春日丸は他艦より高速だったため先行し、途中で元秋田藩の高雄丸(この時は榎本艦隊が使用)と遭遇、高雄丸は自ら坐礁して放棄された[25]。 春日丸は引き続き回天らを追ったが遭遇せずに3月26日(1869年5月7日)青森港に到着した[25]。 蟠龍丸乗員の回想では、夜のため春日丸は蟠龍丸に気づかずに追い越していったという[26]。

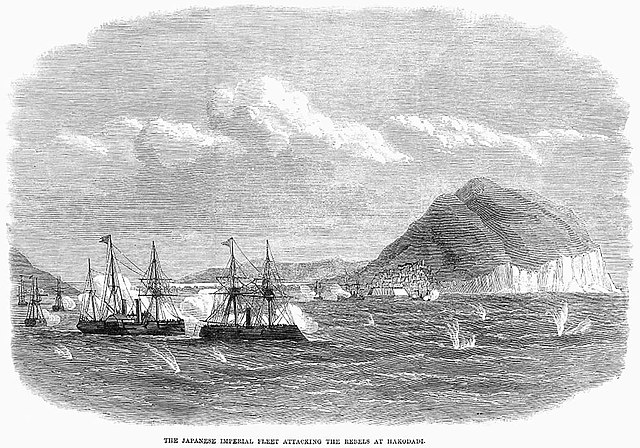

函館湾海戦

→詳細は「箱館湾海戦」を参照

この後、春日丸は箱館湾海戦等、1869年5月の旧幕府軍降伏までの海事に参加していた。

明治2年

明治3年

明治3年4月(1870年5月) 春日丸は鹿児島藩から献納され[28]、 船籍が明治新政府に移管され春日(艦)となる。

明治3年7月(1870年8月頃)に普仏戦争が勃発し、中立を守るために太政官は7月28日(1870年8月24日)に小艦隊3隊を編成、春日と富士山、摂津の3隻は赤塚源六(富士山乗艦の予定)の指揮で兵庫港に派遣された[29][30][31]。 翌明治4年3月7日(1871年4月26日)に警備は解かれた[32]。

兵庫警備中の9月24日(1870年10月18日)に春日は長崎回航が令達された[33]。 長崎は平穏だったため、修理の後に品海へ回航、11月19日(1871年1月9日)品海に到着し、ここで兵部省が船を受領した[34]。 その後は横浜港警備の予定とされた[34]。 『記録材料・海軍省報告書』によると11月(1870年12月から翌年1月)に春日は修理を完了し横浜に回航、各港警備の応援に回った[35]。

明治4年

- 測量

明治4年1月(1871年2月から3月頃)は横須賀でドック入りした[36]。 2月12日(1871年4月1日)、春日は英国船と北海道海域を測量することになり[37][38]、 2月29日(1871年4月18日)品海を出港した[39]。 東京湾を出た所で波浪が高くなり浦賀に避難、3月2日(1871年4月21日)12時に同地を出港し3月4日(1871年4月23日)8時に函館港に到着した[39]。 3月16日(1871年5月5日)に函館を出港し、イギリス艦(セルビア号[40])と共に根室に向かった[41]。 北海道東部の測量を終了し、5月7日(1871年6月24日)に函館に戻った[41]。 15日(1871年7月2日)頃に出港し、以降は北海道西部の測量を予定した[42]。 春日は8月(1871年9月から10月頃)に帰港した[43]。

9月(1871年10月から11月頃)、測量船(測量艦[44])とされ[45]、 11月(1871年12月から翌年1月頃)水路局の管轄になった[46]。 11月15日(1871年12月26日)に春日は四等艦と定められた[47]。

- 修理

11月28日(1872年1月8日)、春日は艦隊から外れ[48]、 11月29日(1872年1月9日)品海から横須賀に回航した[49]。 この年の夏に春日は根室で大風波により一時岩の上に乗り上げており、11月に検査のためのドック入りを希望していた[50]。 12月13日(1872年1月22日)横須賀で入渠した所、破損箇所が見つかり修理と塗装を行って18日(1872年1月27日)出渠した[51]。 その後海水ポンプや士官厠などの修理を行った[52]。

明治5年

明治5年1月(1872年2月から3月頃)、修理完了後は測量艦として海岸測量を予定していた[53]。 しかし3月(1872年4月から5月頃)に測量艦を止め、(3月10日(1872年4月17日)[54][55])龍驤艦隊に編入された[56]。

3月22日(1872年4月29日)、品海から横浜港へ回航された[57]。 4月10日(1872年5月16日)から国内の海岸や各港の実地調査のため、龍驤、春日、日進、鳳翔の4隻が各港を巡ることになった[58]。

- 西海巡航

5月10日(1872年6月15日)、春日は西海巡幸の警護艦を命ぜられた[59]、 5月23日(1872年6月28日)品川を出港した[60]。 なお5月18日(1872年6月23日)時点で中艦隊は日進、孟春、龍驤、第一丁卯、第二丁卯、雲揚、春日、筑波、鳳翔の9隻で編制していた[54]。 7月1日(1872年8月4日)春日は巡幸の帰路の嚮導艦を命令された[61]。 7月12日(1872年8月15日)、春日は横浜港に帰港した[61]。

- 朝鮮派遣

明治5年(1872年)使節の花房義質駐朝代理公使を乗せて朝鮮に派遣される。 8月20日(1872年9月22日)、春日は朝鮮回航を命じられ[60]、 8月28日(1872年9月30日)午前5時品海を出港、30日(1872年10月2日)午前1時10分兵庫港に着いた[62]。 ここで外務省職員を乗せて[62] 9月5日(1872年10月7日)出港、下関[63]、 厳原などに寄港し[64]、 9月15日(1872年10月17日)午後3時に有功丸と共に釜山港に着いた[65]。 9月24日(1872年10月26日)釜山を出港し[66]、 同日から浅海に停泊、26日厳原に移動し、春日はここで待機した[67]。 10月4日(1872年11月4日)呼子港に移動[68]、 石炭を搭載し10月15日(1872年11月15日)厳原に移動した[69]。 10月21日(1872年11月21日)外務省職員と陸軍官員を乗せて厳原発[70]、 10月26日(1872年11月26日)兵庫で陸軍官員が降船[71]、 春日は11月6日(1872年12月6日)に品海に帰港した[72]。

1873年-1874年

1873年(明治6年) 2月13日、各港に常備艦を配置することになり、春日と鳳翔は兵庫港に配置されることになった[73]。 7月10日、修理が完成し品海に回航[74]、 22日更に横浜へ回航した[75]。

- 清派遣

8月31日、台湾近海の測量が令達されが[76]、 見合わせとなった[77]。 その代わりに海路の研究として上海、香港方面に回航するよう10月に海軍省から申し出があり、10月29日太政大臣に認められた[78]。 10月31日、春日に同方面への回航が命じられ[79]、 11月13日品海を出港し、清へ進出[14]、 翌1874年(明治7年)5月24日長崎港(または品川[80])に帰港した[14]。

- 練習艦

1875年

- 修理

1875年(明治8年) 3月9日、春日は修復艦と定められ[83]、 4月14日に提督府所轄から除かれた[84]。 6月30日時点で中艦隊は雲揚、日進、春日、龍驤、東、鳳翔、第一丁卯で編制されていた[85]。

- 江華島事件

→詳細は「江華島事件」を参照

1875年(明治8年) 江華島事件にいたる外交交渉の段階で「雲揚」や「第二丁卯」などとともに釜山に派遣された。 春日は10月2日長崎を出港し、11月3日品海に帰港した[14]。

10月28日艦隊を解き、艦船は東西両部指揮官に属することになった[85]。 日本周辺を東部と西部に分け、東部指揮官は中牟田倉之助少将、西部指揮官は伊東祐麿少将が任命され[86]、 日進、春日、浅間、第二丁卯、孟春、千代田形、肇敏丸、快風丸は西部指揮官所轄となった[86]。

1876年

1876年(明治9年) 4月13日、春日は東部指揮官の所轄になった[87]。

- 奥羽巡幸

この年奥羽巡幸が行われ、春日は5月25日に横浜港を出港、青森港に回航していた[88]。 6月6日、春日と清輝、高雄丸が奥羽巡幸の護衛として青森を出港した[88]。

- 九州派遣

熊本での暴動のため、10月27日に春日は横浜港を出港[89]、 12月11日、春日は孟春と共に横浜港に帰港した[90]。

1877年

- 巡幸、西南戦争

1877年(明治10年)の大和・京都巡幸では供奉艦となり[5]、 1月24日午前10時57分、春日は横浜港を出港した[91]。 途中鹿児島が情勢不安となり、伊東祐麿少将の旗艦として清輝と共にそのまま鹿児島に回航することになり[5]、 2月13日、春日と清輝は神戸港を出港し、鹿児島に向かった[92] 10月10日春日は品海に帰着した[14]。 または同日午前3時15分、横浜港に帰港した[93]。

1878年

- 修理

1878年(明治11年) 1月から4月まで、春日は横浜に停泊した[94]。 4月24日に横須賀に回航、同日から5月7日まで横須賀造船所で修理を行い、5月7日に横浜に回航した[94]。 8月31日に横須賀に回航、翌9月1日から25日まで修理を行い、9月25日横浜に回航した[94]。 以後12月まで横浜に停泊した[94]。

- 熱海回航

12月17日に横浜沖で艦隊運動を行った[94]。 翌18日に横浜を出港して浦賀で1泊、網代で1泊し、熱海に21日午前11時10分到着した[94]。 22日に三条太政大臣と寺島外務卿、吉井議官を乗せ22日午前8時30分出港、同日午後2時13分横浜に帰港した[94]。

1879年

1879年(明治12年) 6月23日横浜港を出港、艦隊運動訓練を行い同日横須賀港に入港した[95]。 横須賀でコレラ流行のために8月25日に横須賀を出港し、品川に待避した[95]。 10月1日品川を出港して艦隊運動訓練を行い、流行の収まった横須賀に入港した[95]。

1880年-1883年

- 修理

1880年(明治13年) 5月18日、東海鎮守府所轄の春日は修復艦とされ、造船所所轄とされた[96]。

10月1日午後5時51分横須賀港に入港、以後横須賀造船所で修理を行った[97]。

朝鮮事変

1884年(明治17年)朝鮮事変の勃発により、春日は11月25日横浜港を出港した[14]。 12月22日「春日」は中艦隊に編入された[102]。 翌1885年(明治18年)2月1日横浜港に帰港した[14]。

1885年

12月28日中艦隊は解隊した[103]。

除籍とその後

1894年(明治27年)2月2日春日は第五種(倉庫船荷船雑船[104])に編入され[4] (除籍[5])、 対馬水雷隊攻撃部附属とされた[105]。 1896年(明治29年)4月1日に艦船の分類が第一種軍艦、第二種軍艦、水雷艇、雑役船舟の4種類に変更となり[106]、 春日は雑役船舟となった[5]。

竹敷要港水雷敷設隊では1902年(明治35年)に陸上兵舎が完成し、春日は不要となった[107]。 このため2月9日処分の上申が出され[107]、 4月7日佐世保鎮守府で売却するよう訓令が出された[108]。 10月27日付で売却済みの報告が出されている[109]。

Remove ads

艦長

- 船将

- 艦長

※『日本海軍史』第9巻・第10巻の「将官履歴」及び『官報』に基づく。

- 柳楢悦 少佐[44]:明治4年2月17日(1871年4月6日)[37] - 明治4年9月12日(1871年10月25日)

- (代理) 伊東祐亨(伊東四郎) 大尉:明治4年9月(1871年10月から11月)[110] - 明治4年11月(1871年11月から翌年1月)

- (心得[111])伊藤雋吉 少佐:1871年10月27日(明治4年9月25日[111]) - 明治5年3月9日(1872年4月16日)[55]、または1872年4月15日

- 伊東祐亨 大尉:明治5年3月9日(1872年4月16日)[55] - 1872年12月14日

- 井上良馨 少佐:1872年12月15日 - 1874年10月14日[112]

- 松村文亮 少佐:1874年10月8日[112] -

- 磯辺包義 少佐:1875年4月14日[84] - 1880年6月17日

- (艦長代)窪田祐章 中尉(春日副長):1878年6月26日 - (春日艦長磯邉包義少佐湯治中)[113]

- 松村正命 少佐:1881年6月17日 - 1883年8月16日

- 浅羽幸勝 少佐:1883年8月16日 - 1884年1月21日

- 佐藤鎮雄 少佐:1884年1月21日 - 1884年2月8日

- 五藤国幹 少佐:1884年2月8日 - 2月21日

- 青木住真 中佐:1884年5月19日 -

- (心得)窪田祐章 大尉:1885年12月25日 -

- 森又七郎 少佐:1887年3月28日 - 1889年4月17日

- 遠藤増蔵 少佐:1889年4月17日 - 1890年7月15日

- 伊藤常作 少佐:1890年7月15日 - 1891年12月14日

- 小田亨 少佐:1891年12月14日 - 1893年5月20日

- 副島種藤 少佐:1893年5月20日 -

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads