トップQs

タイムライン

チャット

視点

睡蓮 (モネ)

モネが睡蓮を題材に描いた一連の絵画の総称 ウィキペディアから

Remove ads

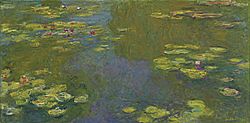

『睡蓮』 (すいれん、フランス語: Les Nymphéas)は、フランスの画家クロード・モネが、水生植物の睡蓮を題材に描いた一連の絵画の総称。モネの代表作の一つである。

Remove ads

『睡蓮』連作の始まり

要約

視点

(※文中の作品名の後に付した「w.xxxx」の番号は、モネのカタログ・レゾネ(作品総目録)の番号(ウィルデンスタイン番号)である。)

クロード・モネは1870年代以降、アルジャントゥイユ、ヴェトゥイユ、ポワシー(いずれもパリ近郊のセーヌ川沿いに所在)と転居を繰り返した後、1883年からはジヴェルニー(パリから西へ直線距離で65キロ)に居を移し、ここが彼の終の棲家となる。モネがその後半生をかけて取り組んだ『睡蓮』の連作は、ジヴェルニーの自邸に造成した「水の庭」の池とそこに生育する睡蓮をモチーフに制作された[2]。

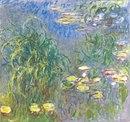

モネは、1883年のある日、列車でジヴェルニーを通りかかった(この鉄道はその後廃止されている)。アクシデントで列車がたまたま停車した場所がジヴェルニーであったとされている。当時住んでいたポワシーで絵のモチーフ探しに苦労していたモネは、ジヴェルニーが気に入り、1883年5月に同地のリンゴ農園の中にある、壁がピンク色の家を借りて転居している。彼は1890年には、それまで借りていたこの家を正式に購入した。さらに1893年にはこの家から道路(前述の廃線になった鉄道の跡)を挟んだ南側の土地1,268平方メートルを買い増し、ここに「水の庭」を造ったのである。この土地の近くには、セーヌ川の支流のエプト川に流れ込むリュ川という小川が流れているが、1893年、モネはこの小川の水を庭へ引き込むための申請をウール県知事に提出している。彼は同年からこの南側の土地に池の造成を始め、1895年にはこの池に「日本風の橋」(太鼓橋)を架けている。なお、モネはこの橋を(日本で見られるような朱塗りではなく)緑色で塗装した。モネがこの池と睡蓮をモチーフにした作品を制作し始めるのは1895年になってからである。1893年に土地を買い増ししてから、池が完成し、睡蓮が根付くまでには2年程度の期間を要したものと考えられている。池畔にはモネの作品のモチーフになった枝垂れ柳や藤が植えられ、バラのアーチも作られた[3]。

モネは1890年代に『積みわら』『ポプラ並木』『ルーアン大聖堂』などの連作を制作している。こうした連作は、同一のモチーフを反復して用いながら、季節、天候、時刻などによって微妙に移り変わる光の効果を捉えたものである。「野外制作の画家」のイメージが強いモネであるが、上記の作品群は野外で制作を開始しつつも、細かい仕上げはアトリエで行われた。『睡蓮』の制作は前述のように1895年に開始された。睡蓮をモチーフにした作品でこの年に制作されたものは3点が確認されている。このうちもっとも古い作品とみなされているのは『睡蓮の池、冬』(w.1392)だが、この作品を撮影した写真は白黒のものしか知られていない。1895年に制作された他の2点(w.1419, w.1419a)は池に架けられた日本風の橋を主モチーフとしたもので、2点の構図はほとんど同一である[4]。

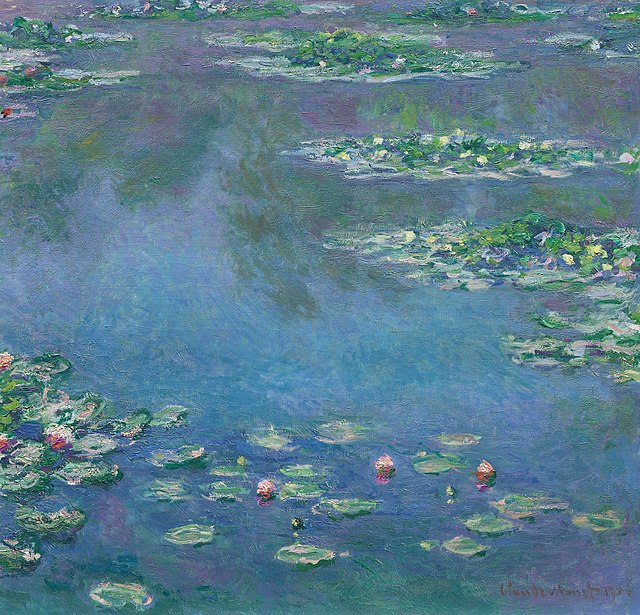

続いて、1897年から1899年にかけて描かれたとされる『睡蓮』8点がある(w.1501 - 1508)。これら8点の画面からは日本風の橋は姿を消し、池の岸の地面も描かれず、水面と睡蓮のみが描かれている。これら8点は、後に描かれた『睡蓮』の作品群に比べると、比較的写実的なタッチで描かれている。なお、8点のうちw.1503のみは画面のサイズが一回り大きいうえに、タッチも他の作品と異なっていて、制作年について異説もある[5]。

以上の初期作に続いて制作されたのは、日本風の橋を中心モチーフとした連作である。このグループに属する作品は「第一連作」と呼ばれ、1899年に12点、1900年に6点が制作されている。1899年作の12点(w.1509 - 1520)は、池の西岸から見た橋を中心に据え、池の水面と睡蓮、岸に生える陸生の植物とそれらの水面への反映などを克明に描いたものである。これら12点は、相互にわずかな違いはあるが、いずれもほぼ同じ、左右相称の構図をとっている。これに対し、1900年作の6点(w.1628 - 1633)は、ほぼ同じ地点から橋を見て描いたものではあるが、画家の視線はやや左方にシフトしており、画面左側に描かれた岸の部分の割合が大きくなっている。1899年の作品のうち9点と1900年の作品のうち3点は、1900年11月 - 12月にパリのデュラン=リュエル画廊で開催された「クロード・モネ近作展」で公開された(この展覧会には『睡蓮』以外の作品も展示された)[6]。

Remove ads

「第二連作」

その後しばらく『睡蓮』の制作は中断し、再開されるのは1903年である。この間、1901年にモネは池の拡張工事にとりかかっている。1903年から1908年にかけての時期に制作された『睡蓮』は80点が確認され、これらは「第二連作」と呼ばれる(w.1654 – 1691, 1694 - 1735)。モネはこの連作を1907年に発表するつもりでいたが、彼自身が作品の出来に納得できなかったため、展覧会の開催は1909年まで延期された。そして1909年5月 - 6月、9年前の展覧会と同じパリのデュラン=リュエル画廊で「睡蓮:水の風景連作」と題した展覧会が開かれ、1903年から1908年にかけて制作した『睡蓮』のうち48点が展示された。この時期の作品からは日本風の橋は姿を消し、水面とそこに映る虚像の樹木や空の反映、実像である睡蓮などが複雑に交錯した画面となっている。池の対岸の地面や、画面上方から垂れ下がる柳の枝などが描き込まれることもあるが、1906年以降は、ほとんどの作品において、画面のすべてを水面が占めるようになってくる。この時期に制作された80点のなかには、さらにいくつかの小シリーズがある。1907年に集中して描かれた縦長画面の連作もその一つである。これらの縦長構図の作品は15点が知られ(w.1703 - 1717)、いずれも日没直前の時間に描かれたと思われるもので、水面の右には柳、左にはポプラの樹影が映り込んでいる。15点の構図はほとんど同一だが、色調は微妙に異なっている[7]。

1909年の『睡蓮』展を見た批評家のロジェ・マルクスは、『ガゼット・デ・ボザール』誌に寄稿し、次のようなモネの言葉を紹介している。「彼ら〔=昔の日本人〕のまれに見る趣味の良さはいつも私を魅了してきた。影によって存在を、断片によって全体を暗示するその美学に、私は共感をおぼえる」。モネは日本の浮世絵版画を愛好し、収集もしていた。日本の事物がモネの画面に直接現れることはまれだが(例外としては、着物姿のモネ夫人をモデルに描いた『ラ・ジャポネーズ』(1876年)がある)、構図のとり方、遠近法を排除した画面構成、固有色にとらわれない色使いなどには日本の版画の影響が指摘される。西洋絵画の伝統では、風景は人の視線の高さで眺められ、画中には水平線が設定されて、地上と空とを分けていた。ところが、モネの『睡蓮』連作では池の岸の地面は徐々に描かれなくなり、画面全体を水面が占めるようになる。このような作品は、描かれた画面の外にも水面が続いていることを暗示し、水面に映る虚像が、空や岸辺に生える樹木の存在を暗示する。モネの言う、「影によって存在を、断片によって全体を」暗示するという、西欧絵画の伝統とは一線を画した表現がここにはみられる[8][9]。

Remove ads

制作中断と再開

1909年から1912年にかけて、『睡蓮』の制作はまたも中断している。1909年には『睡蓮』のみならず、絵画制作自体がほとんど中断していた。これにはいくつかの要因が指摘されている。晩年のモネは白内障に悩まされ続けた。彼が初めて目の不調を感じたのは1908年とされ、1912年には白内障と診断されている。1911年には2番目の妻のアリスが死去し、モネは何事も手につかないほどのショックを受けていた。また1910年1月にはセーヌ川が氾濫して流域に洪水をもたらし、モネの「水の庭」も損害をこうむった。このことも『睡蓮』の制作が中断した要因の一つと考えられている[10]。

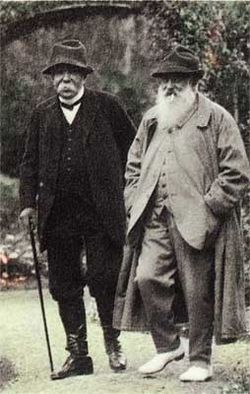

モネは1913年に『睡蓮』連作の制作を再開するが、この年に描かれたのは、池畔にあるバラのアーチを主モチーフにしたもので、類似した構図の作品が3点知られている(w.1779 - 1781)。モネが『睡蓮』連作の制作を本格的に再開したのは翌1914年である。モネの、友人の美術評論家ギュスターヴ・ジェフロワ宛の1914年4月30日付けの書簡には、彼が自邸の地下室で旧作の『睡蓮』を「再発見」したと記されている。この「再発見」に加え、友人でフランス首相であったジョルジュ・クレマンソーから、モネの画家人生の集大成となる大作の制作を勧められたことによって、モネは『睡蓮』の制作を再開したとされている。ただし、モネは自分の人生について誇張して語る傾向があることが指摘されている。また、1913年11月に雑誌の取材のために撮影されたモネのアトリエの写真には、壁に掛けられた旧作の『睡蓮』(1897 - 1899年頃に描かれたw.1508)が写り込んでいることなどから、「制作意欲をなくしていた画家が、地下室での旧作の発見と、友人クレマンソーの励ましとによって、制作を再開した」という話には、やや誇張が含まれている可能性がある[11]。

「大装飾画」

要約

視点

モネは、19世紀末頃から、一つの部屋を『睡蓮』の巨大なキャンバスで埋めつくした「大装飾画」(Grande décoration)を制作する構想をもっていた。美術評論家モーリス・ギユモは、1897年8月にモネにインタビューを行い、それを翌年3月に発表しているが、このときギユモは、モネが当時制作していた、「大装飾画」の習作である大きなパネルを目にしている。このときギユモが目にしたのは、1897年頃に制作された『睡蓮』の初期作のなかでも、画面サイズの大きいw.1508のような作品であろうと推定されている。モネ自身が「大装飾画」という語を用いたことが確認できるのは、1915年にレーモン・ケクラン(当時のルーヴル友の会会長)に宛てた書簡が初出である[12]。

モネは自邸に2つのアトリエをもっていたが、1915年7月には母家の東側に、「第三のアトリエ」と呼ばれる、大画面の制作に適したアトリエを造り始めた。この時期以降に制作された『睡蓮』は、それ以前のものにくらべて画面が大型化している。すでに70歳代になっていたモネであるが、1914年から1919年の間には、画面の長辺が2メートル近い『睡蓮』67点を制作し、同時期に描かれた『アイリス』3点を含めると、計70面もの大画面を制作している(w.1782 - 1830, 1848 - 1865)[12]。

モネは『睡蓮』の大壁画を国家に寄贈しようと考え、クレマンソーに、1918年11月12日付けの書簡で、政府への仲介を依頼している。この書簡が書かれた日は、第一次世界大戦におけるドイツと連合国の休戦協定が締結された翌日であり、モネの78歳の誕生日の2日前でもあった。壁画は当初、パリのオテル・ビロン(彫刻家ロダンのアトリエ兼自邸)の敷地に新たなパビリオンを建設して、そこに展示される予定であった。しかし、建築家のルイ・ボニエが設計にあたったこの建物は結局実現することはなかった。財政難のため、1920年にフランスの議会は同パビリオン建設のための予算を否決したのである。計画倒れに終わったこのパビリオンは、直径18.5メートルの円形平面の建物で、その内壁に、横4.25メートルのパネル12枚からなる4つの壁画を飾る予定であった。壁画は円形の室内の西側・南側・東側・北側の順に『雲』(パネル3枚)、『緑の反映』(同2枚)、『アガパンサス』(同3枚)、『三本の柳』(同4枚)という題名が予定されていた。結局、壁画の設置場所は、チュイルリー公園内のオランジュリー館(現オランジュリー美術館)に変更されることとなる。1921年10月、モネはこの変更案を承諾し、1922年4月12日に国家への壁画寄贈の契約書に署名している。オランジュリー館の改修設計には建築家のカミーユ・ルフェーブルがあたった。契約当時81歳のモネは加齢に加え、視力の低下にも悩まされ、1922年9月には絵画制作が不可能なほど視力が低下していた。翌1923年には3度にわたって白内障治療のための手術を受け、同年秋には制作が再開できる程度には視力が回復した[13]。

オテル・ビロンに建設が予定されていたパビリオンが円形平面であったのに対し、オランジュリー館の展示室は楕円形のものが2室であり、モネは大幅な計画の変更を迫られた。完成したオランジュリーの壁画は、22枚のパネルで構成される8点の作品で、これらの作品の横の長さは、つなげると91メートルに及ぶ(第1室が40メートル、第2室が51メートル)。モネは1926年12月5日に死去したが、オランジュリーの壁画は彼の生前には公開されず、1927年5月17日にオランジュリー美術館が開館したときに初めて公開された[14]。

一つの固定した視点から眺められ、遠近法によって秩序づけられた風景はオランジュリーの壁画にはない。本作品の鑑賞には、展示室内を歩きながら、視点を移動させつつ見るという身体的体験が伴う。こうした、鑑賞者が絵に囲まれ、絵の中に入り込むという発想には、日本の襖絵の影響も指摘されている[15]。

モネは、オランジュリーの壁画のために多くの習作を制作するとともに、最終的にはオランジュリーに収蔵されなかった、多くの壁画サイズの画面を制作していた。モネは生前にはこれらの「大装飾画」関連の作品群を決して手放さず、手元に置いていた。20世紀の美術界ではキュビスム、シュルレアリスム、抽象絵画などさまざまな動きがあり、モネは没後30年ほどは過去の巨匠として忘れられた存在であった。このため、「大装飾画」関連の作品群もなかなか買い手が付かず、モネ邸の第三アトリエに劣悪な環境下で保管されていた。例外的にモネの生前に手放されたのは、日本人コレクターの松方幸次郎に1921年から1922年にかけて売却された2点である。このうち、『睡蓮』は紆余曲折を経て、1959年、東京に開館した国立西洋美術館に収蔵・公開された。もう1点の『睡蓮、柳の反映』は、第二次大戦中に疎開先で大きな損傷をこうむり、長年行方不明になっていた。この作品は2016年にルーヴル美術館に保管されていたことが判明し、所有者の松方家から国立西洋美術館に寄贈された[16][17]。

1949年にスイスのバーゼルで開催された印象派展がきっかけとなり、1950年代に入ってからモネへの再評価が高まった。画家アンドレ・マッソンはオランジュリーの『睡蓮』を、「印象派のシスティーナ礼拝堂」と呼んだ。抽象表現主義やアンフォルメル、およびそれ以降の美術家たち、具体的にはジャクソン・ポロック、マーク・ロスコ、サム・フランシスといった作家の作品にモネとの類似や影響が指摘されている。現実世界の再現から離れ、絵画を主観的な視覚体験の再現として、あるいは「色彩=光」の実現の場としてとらえる20世紀後半の絵画の潮流に、モネの作品は深い影響を与えた[18][19]。

Remove ads

ギャラリー

要約

視点

- 『バラ色の睡蓮』 1897年-1899年、国立近代美術館(ローマ)

- 『睡蓮』 1904年、所在不明

- 『睡蓮の池』 1907年、イスラエル博物館

- 『睡蓮』 1908年、ダラス美術館(米テキサス州)

- 『睡蓮』 1908年、東京富士美術館(東京都)

- 『睡蓮』 1907年、大山崎山荘美術館

- 『睡蓮』 1915年、ノイエ・ピナコテーク(ミュンヘン)

- 『睡蓮』 1916年、国立西洋美術館(東京都)

- 『睡蓮』 1914 - 17年、マルモッタン美術館(パリ)

- 『睡蓮(イエロー・ニルヴァーナ)』 1916 - 26年、ナショナル・ギャラリー(ロンドン)

- 『睡蓮』 1914年-1917年、ナショナル・ギャラリー(オーストラリア)

- 『白と黄色の睡蓮』 1915年-1917年、ヴィンタートゥール美術館(スイス)

- 『青い睡蓮』 1916年-1919年、オルセー美術館

- 『睡蓮、柳の反映』 1916年-1919年、マルモッタン美術館(パリ)

- 『柳と睡蓮の池の眺め』 1916年–1919年、所在不明

- 『睡蓮』 1917年-1919年、ホノルル美術館

- 『睡蓮の池』 1917年頃-1919年、個人蔵

- 『睡蓮』 1919年、メトロポリタン美術館

- 『睡蓮の池』 1917 - 19年、所在不明

- 『睡蓮』 1914 - 26年、ニューヨーク近代美術館

- 『藤』 1919 - 20年、デン・ハーグ市立美術館(オランダ)

「睡蓮」大装飾画

モネが最晩年に制作した「睡蓮」大装飾画は、テュイルリー公園内のオランジュリー美術館に収められている。

Remove ads

市場の評価

睡蓮の作品自体200点以上もあるため、個々の作品の市場評価は様々である。2014年5月に米国ニューヨークのオークションに出品された作品は、2,400万ドル(手数料込み2,700万ドル)の値で落札された[22]。

「モネの庭」と「モネの池」

作品が描かれた池がある家はモネが1883年春から暮らし、フランス北部ジヴェルニーに保存されている。描かれた庭は自然の産物でなく、モネが庭師を雇って整備した。池はセーヌ川支流と水を行き来させて濁りを防ぎ、睡蓮は増えすぎないように鉢植えとした。

日本の高知県安芸郡北川村は、フランス側財団の許可と協力を得て睡蓮の池を再現し、2000年4月19日に「北川村モネの庭マルモッタン公園」を開設した。

豊橋総合動植物公園(愛知県豊橋市)の「モネコーナー」には、ジヴェルニーから譲り受けた睡蓮、しだれ柳、藤が植えられている。このほかにもジヴェルニーから直接・間接的に株分けされた睡蓮が大原美術館(岡山県倉敷市)、愛知大学(名古屋キャンパス)、町立湯河原美術館(神奈川県足柄下郡湯河原町)にある。

「睡蓮」は、それに触発された画家も多い。湯河原美術館に作品館が設けられている平松礼二は睡蓮をテーマとした作品も描き、一部はジヴェルニー印象派美術館にも所蔵されている。大原美術館には福田美蘭「モネの睡蓮」(2002年)がある[23]。

日本画家の平松礼二は、オランジュリー美術館で見た『睡蓮』に感動して同じ題材を日本画で描くようになり、それを知ったモネ財団からジヴェルニーの苗を株分けされた。鎌倉の自宅にある鉢で増やした後、軽井沢に持つアトリエの庭に、ジヴェルニーを模して池を作って植えた[24]。

また、岐阜県関市板取にある根道神社参道脇の池が、植えられた睡蓮によりモネの絵画のように見えることから「モネの池」と呼ばれるようになり、観光地化している[25]。

Remove ads

『睡蓮』作品一覧

要約

視点

本一覧掲載作品の特定、及び各作品のデータは、安井裕雄『図説モネ「睡蓮」の世界』(創元社、2020)pp.151 - 187による。ただし、1914年以降の作品のうち、「アイリス」「柳」「藤」を主モチーフとしたもの、並びに1918年以降に描かれた「日本の橋」をモチーフとした作品は割愛し、「睡蓮」「睡蓮の池」を主モチーフとした作品に限定した。

材質・技法はすべてキャンバス・油彩。

Remove ads

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads