トップQs

タイムライン

チャット

視点

宇治郡

日本の京都府(山城国)にあった郡 ウィキペディアから

Remove ads

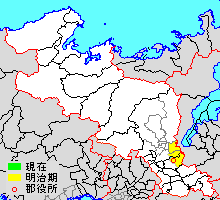

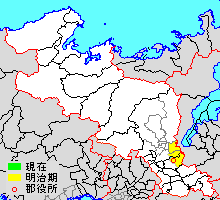

郡域

1879年(明治12年)に行政区画として発足した当時の郡域は、以下の区域にあたる。

歴史

要約

視点

豊臣秀吉の桜で有名な醍醐寺、浄土真宗の開祖である親鸞が誕生したとされる法界寺、坂上田村麻呂の墓等がある。また、京都府宇治市の東部とは琵琶湖より流れ出る宇治川の右岸地域のこと。このあたりには、禅宗の一派である黄檗宗の大本山、黄檗山万福寺等がある。万福寺は中国風の建築で有名な寺院。開祖は、インゲンマメや茶を日本に持ち込んだとされる隠元隆琦。

『宇治市史』等では、「うじ」とは「うち」を意味するとする[1][2]。

一方、『山城国風土記』(逸文)では、応神天皇皇子・菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)が、この地に宮「菟道宮(うじのみや)」を構えたことが地名の起源となったとする説話を伝える[3][4]。しかしながら地名としての「莵道」は以前からあったという説もあり[1]、『日本書紀』の垂仁3年3月および仲哀元年閏11月などに「莵道河」(現・宇治川)の記載があることから、「菟道稚郎子」の人名の方が地名を冠したという見方がある[4]。

古代

郷

- 大国郷

- 賀美郷

- 岡屋郷(乎加乃也)

- 餘戸郷

- 小野郷(乎乃)

- 山科郷(也末之奈)

- 小栗郷(乎久留須)

- 宇治郷

式内社

中世

近世以降の沿革

幕末の知行

- 慶応4年

- 明治初年 - 挑燈町が髭茶屋町に合併。(2町38村)

- 明治2年(1869年) - 清閑寺村の全域が当郡所属となる。

- 明治5年(1872年) - 栗栖野新田が改称して栗栖野村となる。

- 明治8年(1875年) - 三室村・大鳳寺村が合併して菟道村となる。(2町37村)

- 明治9年(1876年) - 大八木島が五ヶ庄に合併。(2町36村)

町村制以降の沿革

- 明治22年(1889年)4月1日 - 町村制の施行により、以下の各村が発足。(4村)

- 明治32年(1899年)7月1日 - 郡制を施行。

- 大正12年(1923年)4月1日 - 郡会が廃止。郡役所は存続。

- 大正15年(1926年)

- 昭和6年(1931年)4月1日

- 昭和17年(1942年)

- 昭和26年(1951年)3月1日 - 東宇治町が久世郡宇治町・槇島村・小倉村・大久保村と合併して宇治市が発足。同日宇治郡消滅。

変遷表

自治体の変遷

Remove ads

宇治郷

宇治郷は宇治郡8郷のひとつであるとともに久世郡12郷のひとつでもあり、宇治川を挟んで久世郡(左岸)と宇治郡(右岸)にまたがる。もとは宇治神社・宇治上神社が鎮座する宇治郡側が宇治郷の中心であったとされるが、889年(寛平元年)に源融の別業(のちの平等院)が久世郡側に営まれたことを契機に、宇治郷の中心は久世郡側に移った。

1889年(明治22年)の町村制施行により、久世郡宇治町と宇治郡宇治村が発足。1942年(昭和17年)に宇治郡宇治村・笠取村の合併により東宇治町が発足。1951年(昭和26年)に久世郡宇治町・槇島村・小倉村・大久保村・宇治郡東宇治町の合併により宇治市が発足。宇治・久世両郡の宇治郷はいずれも宇治市域に含まれている[10]。

行政

- 歴代郡長

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads