トップQs

タイムライン

チャット

視点

赤痢アメーバ

アメーバ赤痢の病原体 ウィキペディアから

Remove ads

赤痢アメーバ[4](せきりアメーバ、学名: Entamoeba histolytica)は、アメーボゾアのアーケアメーバ綱に属する嫌気性アメーバの1種であり、ヒトに寄生して赤痢アメーバ症(アメーバ赤痢)を引き起こす。世界中の発展途上国を中心に毎年約5,000万人が発症し、10万人ほどが死亡しているとされる。衛生状態の悪い環境で水や食物を通じて感染するが、先進国では性的接触によって感染することが多い。シスト(包嚢、嚢子)が経口感染し、そこから生じたアメーバ細胞(栄養体、トロフォゾイト)が大腸で増殖し、ときに肝臓などへも侵入する。栄養体は葉状の仮足(偽足)によって運動し、単核性、赤血球などを捕食する(図1)。ミトコンドリアは極度に退化しており、酸素呼吸能やATP合成能を欠く。耐久細胞であるシストは細胞壁で囲まれ、ふつう4核性、糞便と共に排出される。

Remove ads

特徴

通常時の体(栄養体、栄養型、トロフォゾイト trophozoite)は単細胞性のアメーバであり、大きさは20–50マイクロメートル (µm)、ふつう1個の葉状仮足(しばしば急速に形成される)によって匍匐運動する[5][3][6][7][8](図1, 2a)。外質と内質の区分は不明瞭[5]。至適pHは6.5–7.0[9]。単核性であり、核は胞状(vesicular)、球形、直径 4–7 µm、中心に小さな核小体(直径約 0.5 µm)が存在し、染色質は核膜に沿ってほぼ均質に存在する[5][3][8](図1, 2b)。ゲノム塩基配列が報告されており、約 27 Mbp(1 Mbp = 100万塩基対)、GC含量が低く(24%)、タンパク質遺伝子数は約8,700個と推定されている[10][11]。染色体数は38個と推定され、複雑な倍数性を示すことが報告されている[11]。細胞内には捕食した赤血球、白血球、組織細胞、細菌などが見られる[5][3][8](図1)。グリコーゲンを多く含む[5]。ピロリン酸依存性の特殊な解糖系酵素をもつ[12]。典型的な粗面小胞体やゴルジ体を欠く[5]。ミトコンドリアは極めて退化的であり、呼吸鎖、ATP合成能、DNAを欠き、マイトソームとよばれる[13]。一般的にミトコンドリアの重要な機能であるISF(iron-sulfur cluster)経路を欠き、かわりに細胞質に局在するNIF (nitrogen-fixation) 経路によって鉄硫黄クラスターを合成している[13]。二分裂によって増殖し、娘細胞間が細い原形質糸でしばらくつながっている[8](図2a)。

栄養体は、ときにキチン質の細胞壁を形成して休眠細胞であるシスト(包嚢、嚢子、cyst)になる[3][8](図2b)。シストは直径 10–20 µm(ふつう12–15 µm)、当初は単核であるが(図2b)、ふつう2回の核分裂を行なって成熟すると4核になる[5][8][14](図3⑧–⑪)。成熟前のシストには、両端が丸い棒状の構造であるクロマトイド小体(類染色質体[9]、chromatoid body; リボソームがらせん状につながった構造が集まってできている)が見られる[15][5](図3⑩)。

Remove ads

生活環

宿主は基本的にヒトであるが、まれに他の霊長類に見られることがあり、また実験的にはイヌ、ネコ、ウサギ、ハムスター、マウスなどにも寄生可能である[15][16][17]。シスト(包嚢、嚢子)が経口摂取されることで宿主の体内に侵入し(図3①②)、小腸(回腸)[注 1]で脱シストし(図3③)、1回の核分裂を経て8核になった原形質が細胞質分裂して8個のアメーバ細胞(栄養体、栄養型、トロフォゾイト)が形成される[3][18][16][19]。栄養体は、おもに大腸で細胞分裂して増殖する[3][18](図3④⑤)。栄養体は、Gal/GalNAcレクチンによって腸上皮に付着し、ときに多様な酵素を分泌して宿主の組織に侵入する[6][18][16](図3⑥)。また、門脈を経て肝臓や脾臓、肺、脳などに侵入することもある[6][18](図3⑦)。腸内容物の固形化につれて栄養体はシスト化し(図3⑧⑨)、当初は単核であるが2回の核分裂を経て4核になって成熟し(図3⑩⑪)、糞便とともに排出される[3][18][9]。シストは、外界で数日から数週間生存可能である[18]。栄養体が排出されることもあるが、外界では1時間程度で死滅し、また再び経口摂取されても栄養体は胃を通過できない[7][20][18]。

有性生殖は見つかっていないが、減数分裂に関わる遺伝子に相同な遺伝子をもつことや集団遺伝学的な証拠から、有性生殖を行なっている可能性が示唆されている[21]。

Remove ads

赤痢アメーバ症

要約

視点

→詳細は「アメーバ症」を参照

赤痢アメーバは、ヒトの組織に侵入し、細胞死をもたらし、炎症を起こすことで病害をもたらすことがある[7]。赤痢アメーバによって引き起こされる病害は、赤痢アメーバ症[20][22](amoebiasis, entamoebiasis[12])またはアメーバ赤痢[15][23](amoebic dysentery[12])とよばれる(図4)。世界で、毎年3,500万人から5,000万人ほどが発症し、死亡者数は75,000人から100,000人とされる[6][14]。原生生物を原因とする感染症としては、マラリアに次いで被害が大きい[6]。日本では五類感染症の1つに指定されており(医師による届出が必要)、2016年に1,152件、2022年に533件が報告されている(男性が約90%)[6][24]。古くは全世界の人口の10%(約5億人)に感染しているとされてきたが、これまで形態的に赤痢アメーバとされていた生物の中には病原性の Entamoeba histolytica と非病原性の Entamoeba dispar があり、その割合はおおよそ 1:9 であることが示されている[25]。そのため、病原性の赤痢アメーバ(E. histolytica)に感染しているのは世界人口の1%(約5,000万人)程度であると考えられている[25]。発展途上国を中心に熱帯から亜熱帯域で問題となっている[8][12][24][18]。メキシコや南アフリカの農村部では、赤痢アメーバに対する抗体保有率が30–40%に達することが報告されている[15]。

感染経路は、シストの経口感染による[24]。シストは感染者の糞便中に排泄され、汚染された水や食物を介して感染する[24][18]。1933年、米国のシカゴ万国博覧会では、水道に赤痢アメーバのシストが混入したことで赤痢アメーバ症の流行が起こり、1,400人ほどが感染し、98人が死亡した[8][26]。同性または異性間の口腔・肛門を介した性的接触によって感染することもある[8][18]。日本を含む先進国では、流行地域の長期滞在者や男性同性愛者間での感染が多い[24][18][7]。

潜伏期間は4日から数年であり(通常2–4週間)、宿主の免疫状態によると考えられている[6][24]。栄養体は大腸で増殖し、ふつう腸管内にとどまり症状を示さないが、感染者は無症候キャリアとなる(無症候性持続赤痢アメーバ感染 asymptomatic chronic infection[23])[15]。栄養体はときに腸粘膜に侵入して潰瘍性病変を形成し、発熱、軟便、水便、粘血便、腹痛、体重減少などの症状を引き起こし、この症状は腸管アメーバ症(腸アメーバ症、アメーバ性大腸炎、アメーバ性腸炎、amebic colitis)とよばれる[15][6][27][7][18][20][12]。医療機関が不備な発展途上国では、幼小児を中心に重篤な脱水症状に進展して死亡例も多い[15]。回盲部・上行結腸内にアメーバ肉芽種(ameboma)とよばれる腫瘤を形成することもある[15]。広範囲の腸管壊死や腹膜刺激兆候を伴うものは劇症型アメーバ性大腸炎(劇症型アメーバ赤痢、fulminant amoebic colitis)とよばれ、死亡率は40%以上になる[15][23]。一方、肝臓や脾臓、肺、脳など大腸外に侵入したものは、膿瘍を形成し、腸管外アメーバ症(腸外アメーバ症、extraintestinal entamoebiasis)とよばれる[6][27][18][14][12]。特に肝臓に膿瘍が形成されることが多く(アメーバ性肝膿瘍 amoebic liver abscess)、発熱や右季肋部痛を引き起こすことがある[6][7][28]。また、肺や心臓に感染した場合は重篤化し、死亡率が20%を超える[12]。腸管アメーバ症または腸管外アメーバ症が単独で起こる場合もあるし、併発する場合もある[6][15]。

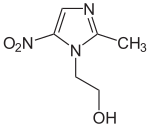

検査方法としては、顕微鏡観察による病原体の検出のほか、ELISA法やイムノクロマト法による抗原の検出、抗体の検出、PCR法による病原体遺伝子の検出などがある[24][27][7][20][18]。ただし、顕微鏡下では非病原性の Entamoeba dispar などと区別できない[7][18]。治療薬としてはメトロニダゾール(図5)が用いられる[6][24][20]。有効なワクチンは存在しない(2025年時点)[24][20]。

系統と分類

要約

視点

種分類

赤痢症状を示す患者の便からアメーバ状原生生物が初めて報告されたのは Losch (1875) によってであり、このアメーバは Amoeba coli と命名された[14][12](現 Entamoeba coli[29]、大腸アメーバ)。ただし、赤痢症状の原因は細菌であり、このアメーバではないと考えられた[14]。その後、アメーバが病原生物となる例があると考えられるようになり、Schaudinn (1903) は赤痢症状の原因と考えられたアメーバを Entamoeba histolytica と命名した[14]。種小名の histo-lytica は、ギリシア語で「組織を融解する」を意味する[30]。赤痢アメーバの記載者である Schaudinn は、1906年に国際会議からの帰途で赤痢アメーバ症を発症し、船上で緊急手術を受けたが、最終的に敗血症で死亡した[12]

長らく Entamoeba histolytica(赤痢アメーバ)には病原性株と非病原性株が存在すると考えられていた[14]。Brumpt (1925) は、非病原性株を別種と考え、Entamoeba dispar (偽赤痢アメーバ[4])と命名したが、一般的には受け入れられなかった[14][5]。しかし20世紀末になるとアイソザイムやDNA解析などから病原性株と非病原性株が明らかに別種であることが示され、2000年代には別種として扱うことが定着した[14][5]。これ以前の報告では Entamoeba histolytica に関する記述には Entamoeba dispar のものも含まれているため、注意が必要である[14]。分子系統解析からは、赤痢アメーバに最も近縁な種はマカク属のサルに寄生する Entamoeba nuttalli であり、その外側に Entamoeba dispar が位置することが示されている[12][31]。

高次分類

古くは、赤痢アメーバを含むエントアメーバ属は肉質虫亜門葉状仮足綱無殻アメーバ亜綱アメーバ目管形亜目エントアメーバ科などに分類されていたた[32][33]。21世紀になると、分子系統学的研究の発展により、エントアメーバ属はアメーボゾアに属するものの、アメーバ属(ツブリネア綱)などとはやや系統的に異なることが示され、マスチゴアメーバ属(Mastigamoeba)やペロミクサ属(Pelomyxa)とともにアーケアメーバ綱に分類されるようになった[2]。エントアメーバ属はアーケアメーバ綱の中で最初に分岐した群であることが示されており、2024年時点ではエントアメーバ属のみでエントアメーバ目エントアメーバ科に分類されている[2]。エントアメーバ属と同様に動物腸管に共生する嫌気性アメーバであるエンドリマックス属(Endplimax)やヨードアメーバ属(Iodamoeba)もエントアメーバ科に分類されていたが、これらの生物はアーケアメーバ綱に属するもののエントアメーバ属とは系統的に異なることが示されており、エントアメーバ科からは除かれている[34]。

初期の分子系統学的研究では、エントアメーバ属(赤痢アメーバ)は真核生物の初期に分岐した生物であることがしばしば示され、また(典型的な)ミトコンドリアをもたないことから、ミトコンドリアを獲得する前に分かれた真核生物である可能性が議論されたことがある(アーケゾア仮説)[35][36]。しかし、分子系統学的研究の発展(エントアメーバ属はミトコンドリアをもつ一部の生物を単系統群を形成する)や退化的なミトコンドリアの発見から、この仮説は棄却された[37][38]。

Remove ads

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads