トップQs

タイムライン

チャット

視点

アノマロカリス

カンブリア紀のラディオドンタ類 ウィキペディアから

Remove ads

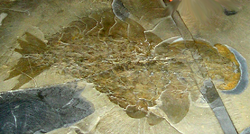

アノマロカリス(Anomalocaris[4])は、約5億年前の古生代カンブリア紀の海に生息したラディオドンタ類(アノマロカリス類)の節足動物の一属。ラディオドンタ類の中で最も有名な属であり[7][8]、長い前部付属肢と扇形の尾部をもつ[9][7][10]、遊泳性の捕食者であったと考えられる[9][11][10][12][13][14]。

カンブリア紀の代表的動物としてカナダのバージェス頁岩(バージェス動物群、ウリューアン期)から発見された模式種(タイプ種)であるアノマロカリス・カナデンシス[15](Anomalocaris canadensis[4])が有名であるが、アメリカ[16]、中国[17][18][19][20][6]、オーストラリア[21]など、カンブリア紀の異なる時代と地域に生息した種類もいくつか発見されている[6]。

特異な形態によって、かつては現存する動物の分類群に収まらない「プロブレマティカ」(未詳化石)の代表例として語られてきた古生物である[22][23]。後に研究が進み、他のラディオドンタ類と共に基盤的な節足動物として広く認められるようになった[7][8]。

Remove ads

名称

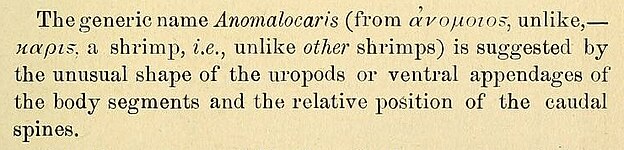

- アノマロカリスの原記載(Whiteaves 1892)での語源説明部分

学名「Anomalocaris」は古代ギリシア語の「ἀνώμαλος」(anomalos、奇妙な・異常な) と「καρίς」(caris、カニもしくはエビの意、水生節足動物の学名に常用される接尾辞[24])の合成語で[4]、すなわち「奇妙なエビ」を意味する[25]。これは記載当初の本属が前部付属肢のみによって知られ、それが当時において甲殻類のコノハエビ類の胴部と誤解釈された(後述参照)[9]上で、付属肢(内突起)・体節(肢節)・尾節(末端数節)とされた部分がコノハエビ類として異様であることに由来する[4]。中国語でも同じ意味で「奇蝦(簡体字:奇虾、ピンイン:Qí xiā、チーシャ)」と呼ばれる[26]。

形態

要約

視点

A: 背側、B: 腹側、Fa: 前部付属肢、He: 頭部背側の甲皮(H-element)、Pe: 頭部左右の甲皮(P-element)、Ey: 複眼、Oc: 口と歯(oral cone)、Af: 首の鰭、Bf: 首以降の鰭、Sb: 鰓(setal blade)

- アノマロカリス・カナデンシス(Anomalocaris canadensis)の全身復元図。本属の中で最も一般に知られ、研究が進んでいる模式種である。

くびれた流線型の体、長い触手様の前部付属肢と扇子のように広げた尾部(尾扇)が特徴的なラディオドンタ類である[9][7]。2022年現在、本属に含め、全身が知られる種は模式種(タイプ種)であるアノマロカリス・カナデンシス(Anomalocaris canadensis)[22][9][7]のみであり、他の種はほぼ前部付属肢のみによって知られている[21][16][10]。

大きさ

他の多くのラディオドンタ類と同様、アノマロカリスもカンブリア紀の動物として飛び抜けて大型の種を含むが、知られる全身化石標本はいずれもやや小型の個体(例えば A. canadensis は17.4 cm)で、大型個体は前部付属肢など単離した硬組織のみから知られ、その数値で全身化石の比率にあわせて最大体長(前部付属肢と尾部を除く)が推算される[10]。唯一の全身が知られる種である A. canadensis の体長は柄部を除いた前部付属肢長の2倍前後で、最大の前部付属肢(柄部を除いて18 cm)から換算すると、体長は最大38 cm前後に及ぶとされる[10]。これはアンプレクトベルア、ラミナカリスやティタノコリス(どれも50 cm以上とされる)の次にカンブリア紀最大級のラディオドンタ類の一つとなる[10][27]。

20世紀後期をはじめとして、本属は体長最大1 m以上があるとされ[28][29][25]、1990年代では最大2 mとの説も出て[29]、長らく「カンブリア紀最大の動物」[28][22][29][25]として語られてきたが、2010年代後期以降では否定的である[30][10]。1 mは本属の全身の比率が判明した以前で他の巨大化石節足動物の数値(例えばアースロプレウラや大型ウミサソリの体長と脚の比率)に基づいた誤算であり[28][10]、2 mはオムニデンス (Omnidens) という、知られる中でカンブリア紀最大(推定1.5 m[30])の動物の歯を本属由来と誤解釈した上での推定である[29][30]。

頭部

頭部は胴部に対して明らかに小さい[9][7][12]。他のラディオドンタ類と同様、正面には1対の前部付属肢、両背側には1対の複眼、腹面には放射状の口器、背面と左右には3枚の甲皮がある[12]。

前部付属肢

口器の直前にある1対の前部付属肢(frontal appendage)は、甲殻類の腹部を思わせる造形をしており、分節した外骨格(肢節)に覆われた触手様の付属肢(関節肢)である。左右に扁平で[7]、原則として14節の肢節(柄部1節と残り13節)に構成される[7][16]。先に向かって細くなり、先端以外の肢節にそれぞれ1対の内突起(endite, 腹側/内側の棘 ventral spine)をもつ[9][7]。これらの内突起は柄部直後の対を始めとして、先端の肢節ほど短くなりながら長短を繰り返し、そのほとんどが前後それぞれ1本以上の分岐(auxiliary spine)をもつ[21][20][7][16]。先端数節は背側(外側)にかけて鉤爪状の棘(dorsal spine, outer spine)をもつ[7]。各肢節の境目はピボット状の関節(pivot joint)で、背面は1対の関節丘(condyle)、腹面は三角形の節間膜(柔軟な表皮)に分かれることにより、この付属肢は全体的に広い上下可動域をもつ[28][7][13]。

全身が知られるラディオドンタ類の中でも、本属の前部付属肢は体に対して最も長く、柄部を除いても体長の半分ほどである[10]。

口と歯

ラディオドンタ類の基本として、アノマロカリスの頭部も「oral cone」という、放射状の大小の歯によって構成されたドーム状の口器を腹面にもつ。ただしアノマロカリスの oral cone は、開口部は不規則で比較的小さく、歯の総数は32枚を超えて、最大の歯は前方と両後方にある3枚で三放射の構造をなしている[11][21][7]。このような不規則な三放射構造は知られる限り本属以外ではインノヴァティオカリス[31]とエキドナカリス[5]のみに見られ、他のラディオドンタ類のもの(32枚以下の歯でできた規則的な十字放射構造)とは大きく異なる[11][32][7][33]。一方、歯は開口部の近くにうろこ状の隆起と外側に溝が密生しており[11]、これはむしろ一部のアンプレクトベルア科の種類の歯(例えばグアンシャンカリスとライララパクス)に似た特徴である[33][34][35]。

眼

頭部の両背側にある1対の側眼は甲皮よりやや小さく、短い眼柄を介して左右に突出する[9][7]。他のラディオドンタ類と同じく複眼であり、Emu Bay Shale で見つかった A. daleyae 由来とされる眼によると、そのレンズ(個眼)数がおよそ16,000個で、現生節足動物のトンボの約28,000個に匹敵する[36][37]。

甲皮

頭部の背面と左右を包んだ甲皮(head sclerite complex)はアンプレクトベルア科のものに似て、いずれも小さく楕円形の構造体である[7][38][12]。背側の甲皮(H-element)は前後より左右に長く[38]、外縁が分化していた[7][38]。左右の甲皮(P-element)は背側の甲皮と同じ程度大きさで、前方にある棒状の突出部(P-element neck)を介してお互いに連結する[12]。

胴部

十数節の胴節(体節)を含んだ胴部(trunk)は上下に平たく縦長い菱形で、前後ほど幅狭くなる[9][7]。十数節の胴節のうち最初の3節は短縮し、頭部の直後にくびれた「首」をなしている[7][12]。他のラディオドンタ類と同様、胴部の表皮は柔軟で、背側には鰓と思われる櫛状の構造体(setal blades)、両腹側には十数対の鰭(ひれ)が胴節ごとに並んでおり、脚およびそれらしき構造は存在しない[9][7][39]。鰭と胴部の連結部は一連の発達した筋肉を有し、消化管のうち、前腸と後腸は太くて節に分かれ、その間にある細い中腸は6対の消化腺(diverticula, digestive gland, 中腸腺 midgut gland)を左右にもつ[7]。

鰭

各胴節の両腹側からは1対の丸みを帯びた三角形の鰭(flap, lobe)が張り出している[9][7]。胴部の前端、いわゆる「首」に該当する短縮した前の3節にある3対の鰭は退化的である[7][12][40]。それ以降の13対の鰭は該当胴節の横幅と同じ程度発達で、ダイヤモンド形の輪郭を描くように、3-4対目の鰭から後方ほど幅狭くなる[7]。それぞれの鰭の前縁には、密集した不規則な皺のような構造体[7]と、アンプレクトベルア科やインノヴァティオカリスにも見られるような斜めの脈(strengthening rays)が並んでいる[31]。

尾部

体の尾部には尾扇(tail fan)という、特化した3対の尾鰭によって構成された扇形の部分がある[9][7]。尾扇の間には1本の細い鰭に似て、尾節(telson)に相同と思われる突起がある[7][41]。

Remove ads

生態

要約

視点

海を泳ぐアノマロカリスの生態復元アニメーション(旧復元、フィールド自然史博物館)

流線型の体型と発達した筋肉に繋いだ大きな鰭をもつことにより、アノマロカリスは活動的な遊泳性動物(ネクトン)として広く認められる[22][9][42][7][43][44][13]。他のラディオドンタ類と同様、アノマロカリスもほぼ平行で左右に張り出した鰭を上下に波打たせて、エイやコウイカ類のような方法で泳いでいだとされるが[22][42][43]、アンプレクトベルア科の種類と同様、フルディア科の種類より高い機動性をもっていたと考えられる[44]。流線型な体・大きな鰭・左右に平たい前部付属肢などの性質は流体力学的解析で高速遊泳に適したと示され[44]、特に先頭の前部付属肢は真っ直ぐに伸びると水の抵抗が顕著に少なくなる[14]。また、アノマロカリスの発達した尾扇は、構造的に飛行機の尾翼のように横安定性を維持したか、鳥類の尾羽のように移動中の急速な方向変更に用いられたと考えられる[43]。

捕食

A. canadensis の前部付属肢の可動域と動作予想

捕食対象についてはかつて議論があったが(後述参照)[11]、アノマロカリスは昔今を通じて捕食者として広く認められる[28][22][9][45][11][46][14]。これは獲物を掴めるような形をした棘をもつ能動的な前部付属肢[28][9][45][7][13]だけでなく、(獲物を探すのに適したような)前方にある発達した複眼[36][37]や(動物性の餌を効率よく消化し、栄養を蓄積できるように)特化した消化腺[7][47]などという、複数の捕食者的な特徴で明瞭に示される。

これらを前述の体型に示唆される機動性にあわせると、ラディオドンタ類の中で、アノマロカリスはアンプレクトベルア科の種類と同様、活動的で獰猛な捕食者(raptorial predator)であったと考えられる[10][44]。捕食の際は、先頭の前部付属肢で獲物を巻きつけるように捕獲し、それを直後にある放射状の歯に運んで呑み込んでいたとされ[9][45][11][13]、防御用の頭部の甲皮の小ささは、その前部付属肢の広い可動域を維持するのに適したと考えられる[38]。

中でもバージェス頁岩の A. canadensis は、同じ生息地の中で知られる最大の捕食性動物であることに加えて、その生息地の頂点捕食者であったと考えられる[13][14]。

捕食対象

アノマロカリスの前部付属肢と歯の構造は、極めて硬い生体鉱物化した外骨格をもつ動物(例えば三葉虫)を砕けるのに強度は不足で、むしろ柔らかい動物を捕獲(前部付属肢)・吸い込む(歯)のが得意であったと推測される[11][13][14]。また、口の大きさや前部付属肢が限界まで折り曲げても(内突起がぶつからないほど)一定の隙間を保つことから、アノマロカリスは一定のサイズ(直径2-5 cm程度)の小動物を捕まえるのに適したことも示される[13][14]。

この性質を前述した機動性に合わせて検討すると、アノマロカリスは中小型の柔らかい遊泳性動物(例えばイソキシスやワプティア、カナダスピスなど中小型の遊泳性節足動物、ネクトカリス、古虫動物など)を好み、それらを素早く追い込むように捕食した可能性が高い[11][46][13]。それに加えて、前部付属肢の内突起も常に鋭く破損がほぼ見られないため、アノマロカリスはおそらく(硬い底生生物や堆積物との接触で内突起を破損させやすい)海底ではなく、前述した柔らかい遊泳性小動物が生息する外洋を主な狩場にしたと考えられる[14]。

これはアノマロカリスと同じバージェス動物群のラディオドンタ類であるものの、丈夫な体型・熊手状の前部付属肢・頑丈な歯・大きな口をもつことで、海底を狩場とし、より硬質で広範囲(2-10 cm)の底生生物を主食にしたとされるペイトイアやフルディアとは対照的である。この違いは、同じ生息地におけるラディオドンタ類のニッチの多様性や棲み分けをも示している[46][13][14]。

旧解釈

→「アノマロカリス § 発見史」も参照

1990年代から2000年代にかけて、アノマロカリスは長らく三葉虫の捕食者と考えられ、この解釈についても多くの賛否を挙げられた[11]。これは、アノマロカリスが分布する堆積累層(バージェス頁岩と Emu bay shale)で、三葉虫の断片を含んだ糞や消化管の内容物とされる化石や、当時の復元におけるアノマロカリスの歯の形に似た傷跡をもつ三葉虫の化石が発見されており、これらをアノマロカリスによるものと考えられたからである[48][49]。前述の負傷した三葉虫の中では癒合する最中のような傷跡をもつものがあり、これに基づいてアノマロカリスは脱皮直後の柔らかい三葉虫を狙ったという推測もあった[49][50]。一方、アノマロカリスの全身化石の消化管から三葉虫由来の断片が確認できないことと、歯の内側の棘が常に損傷が見当たらないことがこの仮説に疑問を掛けており[51]、その歯は三葉虫の頑丈な外骨格を破れるほどの硬度はなかったと示唆する分析もあった[52]。しかし2012年以前のこれらの見解は、長らくアノマロカリスのものと誤解された、別のラディオドンタ類であるペイトイアの歯に基づいた誤解釈である[11]。

アノマロカリスは歯ではなく、前部付属肢で三葉虫を捕食する(外骨格を関節から千切るか、裏返して腹面を襲う)との考えもあったが[49]、これも後に歯と同様、前部付属肢が三葉虫を捕食するのに適していないことが示される(前述参照)[14]。

Remove ads

分布と生息時代

要約

視点

バージェス頁岩をはじめとして、アノマロカリスの化石標本は、北アメリカ(カナダ[4][28][53]とアメリカ[16])、中国[17][18][20][6]、オーストラリア[21]におけるカンブリア紀のラーゲルシュテッテン(保存状態の良い化石を産する堆積累層)で発見されており、次の通りに列挙できる[6]。特にカナダの堆積累層に分布するラディオドンタ類の中で、本属の A. canadensis はフルディアの種[32]の次に普遍的で、数十点ほどの化石標本が発見される[28]。

- カンブリア紀第三期(約5億2,100万 - 5億1,400万年前)

- Maotianshan Shale(澄江動物群、約5億1,800万年前[1]、大陸棚外縁[6]もしくは三角州[54]、中国雲南省):Anomalocaris cf. canadensis (JS-1880)[6]

- Hongjingshao Formation(Malong Fauna, 中国雲南省):Anomalocaris sp. 3 (Zhang et al. 2001 Fig. 3b)[18]

- カンブリア紀第四期(約5億1,400万 - 5億900万年前)

- Balang Formation(大陸斜面[6]、中国湖南省):Anomalocaris sp. 4 (NIGP 156214)[20]

- Emu Bay Shale(沿岸帯[6]、オーストラリアカンガルー島):Anomalocaris daleyae[21][5]

- Eager formation(沿岸帯[6]、カナダブリティッシュコロンビア州):Anomalocaris canadensis[28]

- ウリューアン期(約5億900万 - 5億450万年前)

- Kaili Formation(Kaili Biota, 大陸棚外縁[6]、中国貴州省):Anomalocaris sp. 5 (GTBM-9-1-1022)[19][55]

- バージェス頁岩(バージェス動物群、約5億1,000万 - 5億500万年前[56]、炭酸塩台地外縁[6]、カナダブリティッシュコロンビア州):Anomalocaris canadensis[4][7]

- Stanley glacier(バージェス動物群、カナダブリティッシュコロンビア州):Anomalocaris canadensis[53]

- ガズハンジアン期(約5億50万 - 4億9,700万年前)

- Weeks Formation(約4億9,900万年前[2]、アメリカユタ州):Anomalocaris aff. canadensis[16]、Anomalocaris sp. 6 (BPM 1034)[16]

これにより、アノマロカリスは熱帯から亜熱帯の海域にかけて、時代・地域・環境的に幅広く分布したことが示される[6]。

上記の他にも、"Anomalocaris" briggsi(Emu Bay Shale, オーストラリアカンガルー島)[57]、Anomalocaris sp. (ELRC 20001)[29]、"Anomalocaris" kunmingensis(Wulongqing Formation/Guanshan biota, 中国雲南省)[58]、"Anomalocaris" pennsylvanica(アメリカペンシルベニア州、Kinzers Formation)[59][28][60]、"Anomalocaris" magnabasis(Pyramid shale と Pioche Shale, アメリカネバダ州)[61][62][63]、"Anomalocaris" saron(Maotianshan Shale, 中国雲南省)[17][18][64][65]、および Briggs et al. (2008)[66] と Halgedahl et al. (2009)[67] に Anomalocaris sp.(Spence Shale と Wheeler Shale, アメリカユタ州)と同定される化石標本はあったが、いずれも後にアノマロカリスの種として認められにくく、再分類がなされつつある(後述参照)[6][65][31][68]。また、上述の Kaili Formation の GTBM-9-1-1022 も、本属以外のラディオドンタ類(おそらくアンプレクトベルア科のアンプレクトベルア)由来の可能性がある[35]。

Remove ads

発見史

要約

視点

→「ラディオドンタ類 § 研究史」、および「ペイトイア § 研究史」も参照

アノマロカリス、特にその模式種(タイプ種)であるアノマロカリス・カナデンシス(Anomalocaris canadensis)はカンブリア紀の古生物の中でも複雑な発見史をもつ[9][25]。最初は19世紀後期から長い間に前部付属肢が甲殻類の胴部と思われ、20世紀後期を初めとしてペイトイア(=ラガニア)の特徴と混同して復元され、2010年代においてもいくつかの特徴を更新され続けていた[11][7][12][40]。

コノハエビ(1890~1980年代)

- 原記載(Whiteaves 1892)のアノマロカリス・カナデンシスの線画

- 現生のコノハエビ類の1種。記載当初のアノマロカリスはこのような甲殻類と解釈された。

アノマロカリスがカナダのバージェス頁岩(バージェス動物群)で最初に発見された頃は、単離した前部付属肢の化石標本のみ知られている。これは当時において甲殻類のコノハエビ類の胴部と考えられ、1892年にカナダの古生物学者ジョセフ・フレデリック・ホワイティーブス(Joseph Frederick Whiteaves)の記載(Whiteaves 1892)で内突起を付属肢、肢節を体節、先端部分を尾節と解釈され、それらがコノハエビ類として異様であること因んで「アノマロカリス・カナデンシス」(Anomalocaris canadensis)という学名を与えられた[4]。

また、アノマロカリスや他のラディオドンタ類の完全な化石が発見される前に、放射状の円盤らしき化石と縦長い動物の体らしき化石が先に発見され、前者は刺胞動物のクラゲである「ペイトイア・ナトルスティ」(Peytoia nathorsti)、後者は棘皮動物のナマコである「ラガニア・カンブリア」(Laggania cambria)と、それぞれアメリカの古生物学者チャールズ・ウォルコット(Charles Walcott)の記載(Walcott 1911a)に別々の動物門の種として命名された[69]。

しかし、これらの化石については、次のような疑問があった。

- 「アノマロカリス」はコノハエビ類の胴部と考えられていたが、原記載にも示されるようにコノハエビ類として異様である[4]。"体節"に消化管の痕跡が見当たらず、"付属肢"は"体節"の外骨格に連続する不動な突起であり、"尾節"も実際には尾節らしからぬ節に分かれている[28]。

- 「ペイトイア」は中央に穴が開いていて、棘が並んでおり、クラゲとしては異様である。

- 「ラガニア」の口と考えられる部分は「ペイトイア」であり、この化石全体は Conway Morris (1978) に「カイメン(ラガニア)に付属したクラゲ(ペイトイア)」とも解釈された[70]。

特に前部付属肢の部分である「アノマロカリス」に関しては、別の解釈が提唱されており、例えば Henriksen (1928) にツゾイア(Tuzoia)という背甲によって知られる節足動物の単離した腹部と思われ[71]、Briggs (1979) に未発見の1 m以上の巨大節足動物の脚と考えられた[28][25]。

「ラガニア」はアノマロカリスの胴体、「ペイトイア」はアノマロカリスの口(1980年代)

こうして数十年も不明確であった「アノマロカリス」、「ペイトイア」と「ラガニア」の本質だが、古生物学者ハリー・ウィッティントン(Harry B. Whittington)とデリック・ブリッグス(Derek Briggs)が1980年代に行われる研究によって解明され始めた[9][25]。1980年代初期、ウィッティントンが「ラガニア」に似た所属不明の化石標本 GSC 75535 を解析したところ、その先端から1対の「アノマロカリス」と1つの「ペイトイア」に似た構造が発見された。そして既存のいくつかの「ラガニア」の化石にも似たような結果を得られており、その先端から「ペイトイア」と、「アノマロカリス」とはやや異なった1対の櫛状の前部付属肢が発見された。こうして「アノマロカリス」、「ラガニア」と「ペイトイア」はそれぞれ別門ではなく、少なくとも門以下に同群の動物(同じくラディオドンタ類)に由来する体の一部(「アノマロカリス」=前部付属肢、「ペイトイア」=口、「ラガニア」=胴体)であることが判明した[22]。

ウィッティントンとブリッグスが共著した1985年の記載(Whittington & Briggs 1985)では、これらの全てが1つの属に由来と考えられ、その属名を学名の先取権に従ってアノマロカリス(Anomalocaris)とされた。更に、この属の中には前部付属肢の形態だけ明確に異なる2種、いわゆる「アノマロカリス」型の前部付属肢をもつ、その学名を元通りに受け継ぐアノマロカリス・カナデンシス(Anomalocaris canadensis)と、ペイトイアの種小名を受け継ぐ、櫛状の前部付属肢をもつアノマロカリス・ナトルスティ(Anomalocaris nathorsti)が認められた[22][72]。「体の各部位がかつてそれぞれ別生物とされた」という、一般に「アノマロカリスの復元史」として語られてきた経緯は、この見解によるものである[9]。

「ラガニア」はアノマロカリスの胴体ではない(1990年代)

しかし、その後は再検証や更なる完全な化石標本の発見により、前述の見解は大きく異なる2種のラディオドンタ類の特徴を混同したものだと判明した[9]。古生物学者デスモンド・H・コリンズ(Desmond H. Collins)の1996年の記載(Collins 1996)では、アノマロカリス・カナデンシスとラガニア・カンブリア(=前述のアノマロカリス・ナトルスティおよび2010年代以降のペイトイア・ナトルスティ)という、それぞれ別属の2種のラディオドンタ類が復元された[9]。前者は前部付属肢だけでなく、扇形の尾部・流線型の体・小さな頭部の前方に備わる眼など多くの特徴で明確に後者(前部付属肢は櫛状・尾鰭を欠き・楕円形の体・巨大な頭部の後方に備わる眼)から区別できる[9][25]。

Collins (1996) は上述の他に、アノマロカリス・カナデンシスの歯の表面にうろこ状の隆起があることも示された[9]。同時に、アノマロカリスの前部付属肢と「ひし形のペイトイア」が共に保存された化石標本 ROM 51216 も記載され、同一個体に由来と解釈された。アノマロカリス・カナデンシスの口がこれらの発見に基づいて、「表面に隆起が生えたひし形のペイトイア」として復元された[9]。

「ペイトイア」はアノマロカリスの口ではない(2012年)

2000年代に至っても、アノマロカリス・カナデンシスの口は十数年も80-90年代の見解に基づいて、規則的な32枚の歯のうち十字方向にある4枚が最も大きいという、典型的な「ペイトイア」型だと思われていた[11]。しかし、既存の化石標本の再検証や新たな化石標本から確実な証拠を得た Daley & Bergström (2012) により、アノマロカリス・カナデンシスの口は不規則な三放射構造という、今までの復元とは大きく異なる形態をもつだと判明した[11]。これにより、かつてアノマロカリス由来と思われた、化石標本 ROM 51216 に見られる「ペイトイア」型の歯は別のラディオドンタ類、すなわちラガニアに由来・混入したものとなる[11]。また、同じ文献で、ラガニア・カンブリアはペイトイア・ナトルスティへと改名された(詳細はペイトイア#研究史を参照)[11]。

それ以降の展開

アノマロカリス・カナデンシスの化石標本における鰭の脈 (a, b)、および前部付属肢 (c, e) 柄部直後第1節の内突起と分岐 (d, f)

- Daley & Edgecombe (2014) の見解に基づいたアノマロカリス・カナデンシスの復元図

- Daley & Edgecombe (2014) の復元をベースにしつつ、2022年までの新しい発見を反映したアノマロカリス・カナデンシスの復元図

Daley & Edgecombe (2014) ではアノマロカリス・カナデンシスの全面的な再記載が行われ、本種の復元が大幅に更新された。各鰭の前縁を走る一連の皺・背中の鰓とされる構造体(setal blade)・尾扇中央の突起部・頭部背側の甲皮(H-element)などの新しい形質が発見されるだけでなく、前部付属肢はより左右平たく、複眼はより大きく、鰭の数は(首と尾部の鰭を除いて)13対など、一部の既知の構造も更新された[7]。本種の背側の甲皮は Daley & Edgecombe (2014) では前後に幅広いとされたが、Zeng et al. (2017) 以降では向きが90度修正され、左右に幅広いとなった[38]。本種の最大体長は、正確の比率に基づいた Lerosey-Aubril & Pates (2018) の推算により、一般に知られる( Briggs 1979 [28]由来の)1 mから38 cmへと大幅に下方修正された(前述参照)[10]。Moysiuk & Caron (2019) に行われる再検証では、前述の Daley & Edgecombe (2014) に大きな複眼と解釈された部分は眼らしからぬ保存状態をもち(硬組織のように明瞭な輪郭をもつ・同じ堆積累層で化石化した眼において特徴的な光沢と色合いを欠く)、むしろ頭部の左右に備わる楕円形の甲皮(P-element)であることを明らかにした[12]。Zeng et al. (2020) では、本種の前部付属肢の柄部は(キリンシアの前端の付属肢にも見られる、腹側に広げた節間膜があることを示唆する)斜めの境界線があると示された[40]。Zeng et al. (2022) では、柄部直後1番目の内突起には2対の分岐(従来では1対のみとされた)、鰭の前縁には斜めの脈が並んでいることが判明した[31]。

Remove ads

分類

要約

視点

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アノマロカリスの系統的位置(青枠:基盤的な節足動物)[73][74][10][12] |

分類史

→「オパビニア § 研究史と分類史」も参照

ラディオドンタ類(広義のアノマロカリス類)の中で、アノマロカリスは最初(1892年[4])に命名がなされ、そして1980年代で最初にラディオドンタ類として復元された属でもある(復元史を参照)[9]。本属の全身が復元され始めた頃では、既に命名されたラディオドンタ類の属のうち、フルディア(1912年命名)とパーヴァンティア(1981年命名)のラディオドンタ類的本質は未解明、ペイトイア(=ラガニア、1911年命名)の種もアノマロカリスに含まれたため、当時、アノマロカリスは唯一に知られるラディオドンタ類であり、本属を含んだアノマロカリス科(Anomalocarididae)以外では、ラディオドンタ類の構成種をまとめる分類群も創設されていなかった[22]。

この頃、アノマロカリスは一見して現在のいかなる動物群にも類似しない姿により、既存の動物門への分類が不可能な未詳化石(プロブレマティカ)と考えられた[22][23]。これは、関節に分かれた前部付属肢や体に体節制がある点では節足動物を思わせるが、節足動物にしては放射状の口器や一連の鰭を有する柔軟な胴部が特異すぎるからである[22][9]。

1990年代では、アノマロカリス以外のラディオドンタ類の存在が知られつつある[29][17][9]。この頃では、ペイトイア(当時ではラガニア)は別属としてアノマロカリスから再区別され(発見史参照)[9]、アンプレクトベルアなどという似たような別属も発見された[29][17]。これにより、アノマロカリスは自らのみならず、これらのような古生物と共にある多様な分類群に所属している一員であることが分かる。この分類群の構成種は、一時期では既存のアノマロカリス科のみにまとめられ、「アノマロカリス類」(anomalocaridids)と総称されていたが、後にさらに多くの種類が見つかり範囲を広げられ、「ラディオドンタ類」(ラディオドンタ目、放射歯目、学名: Radiodonta[9])として知られるようになった[73]。

→詳細は「ラディオドンタ類 § 名称」、および「アノマロカリス科 § 経緯」を参照

1990年代を始めとして、前述の未詳化石説を覆し、アノマロカリスと他のラディオドンタ類を節足動物とする見解が台頭し始めた[72][29][75][9][76][77]。ラディオドンタ類とそれに似たオパビニア類(オパビニア[76]、ユタウロラなど[78])、ケリグマケラ[75]とパンブデルリオン[77]からいくつかの節足動物的性質(体節制・消化腺[47]・下向きの口[3]・複眼[36][37]・外葉を思わせる鰓[39]・二叉型付属肢を思わせる背腹の付属肢構造[76][39])が認められ、特にラディオドンタ類は外骨格と関節肢という、節足動物として決定的な特徴まで頭部に現れる[72][3][79][8]。同時に、これらの古生物は前述の節足動物らしからぬ特徴(柔軟な胴部など)もあることにより、これらの古生物は、胴部の外骨格と関節を進化する以前の、節足動物の絶滅した基部系統(ステムグループ)に所属する基盤的な節足動物であることも示唆される[75][76][77][3][79][8]。いくつかの異説もあった[17][80]が、21世紀代以降ではこの系統仮説に関する研究が飛躍的に進んでおり、新たな化石証拠と系統解析から根強い支持を受けられ続けている[81][82][74][39][3][79][10][12][40][83][27][78][84][31]。

→詳細は「ラディオドンタ類 § 系統関係」を参照

ラディオドンタ類での位置付け

→詳細は「アノマロカリス科」を参照

ラディオドンタ類の中で、アノマロカリスはアノマロカリス科(Anomalocarididae, 狭義のアノマロカリス類)の模式属(タイプ属)である。この科は90年代から2010年代前期にかけて全のラディオドンタ類の構成種を含んでいたが、Vinther et al. (2014) 以降では本属と他の科より本属に近いとされるラディオドンタ類のみを含むようになり[73]、例えば Wu et al. (2021a) ではアノマロカリスとレニシカリス (Lenisicaris) のみ認められる[6]。この科はほとんどの系統解析にアンプレクトベルア科(Amplectobeluidae)の近縁とされるが[73][74][39][10][34][83][78][31]、歯の構造の類似によりタミシオカリス科(Tamisiocarididae)の近縁ともされる[5]。

下位分類

アノマロカリス(アノマロカリス属 Anomalocaris)に分類されるラディオドンタ類の種は、模式種(タイプ種)であるアノマロカリス・カナデンシス(Anomalocaris canadensis)の他にも幾つかある[6]。しかし20世紀から2010年代にかけて、本属は"アノマロカリス"・ブリッグシ("Anomalocaris" briggsi)や"アノマロカリス"・サロン("Anomalocaris" saron)などという別系統の可能性が高い種を少なからぬ含んでおり[6]、系統解析においてそのほとんどが往々にして別の属や科に近縁とされる[73][74][39][10][34][12]。これらの種は、次々と本属から除外され、別属の種として改名・再分類されつつある(後述参照)[6][65][35][31][5]。

Wu et al. (2021a) およびそれ以降の記載によると、アノマロカリスに含めるとされる種は次の通り。これにより、本属の中で正式に命名された種は A. canadensis と A. daleyae のみである[6][5]。

- シノニム(無効の異名):Anomalocaris whiteavesi Walcott, 1908b[85]、Anomalocaris gigantea Walcott, 1912[86]、Anomalocaris cranbrookensis Resser, 1929[59][28][7]

- Whiteaves (1892) に命名される[4]。本属の中で最初に発見・命名された模式種[4](発見史も参照)。

- カナダブリティッシュコロンビア州のバージェス頁岩(バージェス動物群)[4]、Eager formation[28] と Stanley glacier[53] から発見される。前部付属肢は14節(柄部1節と残り13節)からなり、内突起の分岐は柄部直後から1番目の肢節で前後それぞれ1-2本[31]、2-9番目の肢節で前後それぞれ1本をもつ[7]。首を除いて胴部は13対の鰭をもつ[7]。尾部は3対の尾鰭を含んだ尾扇と、その中央にある1本の平たく短い突起をもつ[7]。最大体長約38 cmと推測される(前部付属肢と尾部を除く)[10]。

- 種小名「canadensis」は発見地であるカナダ(Canada)による[4]。

- Nedin (1995) で最初に記載される。Nedin (1995, 1997, 1999) と Paterson & Jago (2006) では Anomalocaris sp.、Paterson et al. (2011) では Anomalocaris sp. nov.、Daley et al. (2013b) 以降では一般に Anomalocaris cf. canadensis[21]、Paterson et al. (2020) では Anomalocaris aff. canadensis として記載されたが[37]、Paterson et al. (2023) では新種 Anomalocaris daleyae として正式に命名されるようになった[5]。

- オーストラリアカンガルー島の Emu Bay Shale から発見され[21][63]、ほぼ完全な前部付属肢と、同種に由来と思われる歯と複眼のみによって知られる[37][5]。前部付属肢は14節(柄部1節と残り13節)からなり、内突起の最多分岐数は柄部が1対、柄部直後から1番目が3対、3番目が2対、5・7番目が後方2本をもち、最終肢節の背腹2棘の長さはほぼ同じ[21][5]。体長約34.8 cm(A. canadensis の比率)から51.2 cm(ELRC 20001 の比率)と推測される[10]。

- 種小名「 daleyae」はラディオドンタ類の研究者 Allison Daley への献名[5]。

- Anomalocaris sp. 3 (Malong Fauna)

- Zhang et al. (2001) で最初に記載される[18]。

- 中国雲南省の Hongjingshao Formation(Malong Fauna)から発見される[18]。1つの前部付属肢の化石標本(番号なし、Zhang et al. 2001 の Fig. 3b)のみによって知られる[18]。

- Anomalocaris sp. 5 (Kaili Formation)

- Zhao (2005) で最初に記載される[19]。

- 中国貴州省の Kaili Formation(Kaili Biota)から発見される[19]。一つの前部付属肢の化石標本 GTBM-9-1-1022 のみによって知られる[19]。なお、この化石標本を本属以外のラディオドンタ類(アンプレクトベルア科、おそらくアンプレクトベルア)由来とする見解もある[35]。

- Anomalocaris sp. 4 (Balang Formation)

- Liu (2013) で最初に記載される[20]。

- 中国湖南省の Balang Formation から発見される[20]。保存状態の悪い1つの前部付属肢の前半部(柄部1節と残り9節)の化石標本 NIGP 156214 のみによって知られる[20][63]。第2肢節以降のほとんどの内突起は前方に3本以上、後方に1本以上の分岐をもつ[20]。

- Anomalocaris aff. canadensis (Weeks Formation)

- Lerosey-Aubril et al. (2014) で最初に記載される[16]。

- アメリカユタ州の Weeks Formation から発見される[16]。柄部とほとんどの内突起が不完全な前部付属肢のみによって知られる[16]。前部付属肢は14節(柄部1節と残り13節)からなり、全体的に細長く、少なくとも第8肢節(おそらく第2から第10肢節にかけて)の内突起は前方に2本と後方に1本の分岐をもつ[16]。体長5.5 cm(A. canadensis の比率)から8.1 cm(ELRC 20001 の比率)と推測される[10]が、既知の前部付属肢はすべて幼生由来と考えられる[16]。

- Anomalocaris sp. 6 (Weeks Formation)

- Lerosey-Aubril et al. (2014) で最初に記載される[16]。

- アメリカユタ州の Weeks Formation から発見される[16]。前後両端の肢節と内突起が不完全な1つの前部付属肢の化石標本 BPM 1034 のみによって知られる[16]。前部付属肢は12節が確認され、少なくとも第5-8肢節には頑丈な内突起がある[16]。内突起の分岐や背側の棘の有無は不明[16]。体長8.6 cm(A. canadensis の比率)から12.6 cm(ELRC 20001 の比率)と推測される[10]。

- Anomalocaris cf. canadensis (Chengjiang)

Remove ads

かつてアノマロカリスに分類された別生物

要約

視点

他のラディオドンタ類

かつてもしくは一時期的にアノマロカリスと考えられ、後にそれ以外の種とされるようになったラディオドンタ類は次の通り。

Peytoia nathorsti

- Peytoia nathorsti Walcott, 1911a[69] ペイトイア・ナトルスティ

- シノニム(無効の異名):Laggania cambria Walcott, 1911a[69][9][11] ラガニア・カンブリア

- Walcott (1911a) に命名され[69]、Whittington & Briggs (1985) に本属の種 Anomalocaris nathorsti として再分類され[22]、Collins (1996) 以降では元の独立属(当時ではラガニア[9]、Daley & Bergström (2012) 以降ではペイトイア[11])の種として再び区別されるようになった。フルディア科に分類される[73][74][39][10][34][12][83][27][84][5]。

- カナダブリティッシュコロンビア州のバージェス頁岩(バージェス動物群)[69]、およびアメリカユタ州の Wheeler Shale[87] と Marjum Formation[44] から発見され、ほぼ全身が知られている[22]。

→詳細は「ペイトイア」を参照

- Lenisicaris pennsylvanica (Resser, 1929[59]) レニシカリス・ペンシルウァニカ

- Resser (1929) に本属の種 Anomalocaris pennsylvanica(アノマロカリス・ペンシルウァニカ)として命名され、Wu et al. (2021a) にレニシカリス(Lenisiaris)の種として再分類されるようになった[6]。アノマロカリス科に分類される[6]。

- アメリカペンシルベニア州の Kinzers Formation から発見され[59][63]、前部付属肢のみによって知られる。前部付属肢は14節(柄部1節と残り13節)からなり、内突起は単純な長い針状で分岐はない[60]。

- 種小名「pennsylvanica」は発見地であるアメリカのペンシルベニア州(Pennsylvania)による[59]。

- Amplectobelua symbrachiata Hou et al., 1995 アンプレクトベルア・シンブラキアタ / Amplectobelua trispinata (Shu et al., 1992) アンプレクトベルア・トライスピナタ

- Shu et al. (1992) に本属の種 Anomalocaris trispinata として命名されたが[88]、同種の化石標本が Hou et al. 1995 に新属アンプレクトベルアの新種 Amplectobelua symbrachiata として命名されるようになった[17]。後者の学名の方が一般に広く採用されるが、Shu et al. (1992) を本種の原記載とし学名を Amplectobelua trispinata とされる場合も稀にある[89][90]。アンプレクトベルア科に分類される[73][74][39][10][34][12][83][27][84][5]。

- 中国雲南省の Maotianshan Shale(澄江動物群)[17]と貴州省の Niutitang formation(Zunyi Biota)から発見される[88]、ほぼ全身が知られている[29][91]。

→詳細は「アンプレクトベルア」を参照

- Echidnacaris briggsi (Nedin, 1995[57])[5] エキドナカリス・ブリッグシ

- Nedin (1995) に本属の種 Anomalocaris briggsi として命名されたが[57]、2010年代中期以降では本属でない未改名種とされ[12]、Paterson et al. (2023) では新属エキドナカリスに再分類されるようになった[5]。タミシオカリス科に分類される[73][74][39][10][34][12][83][27][84][5]。

- オーストラリアカンガルー島の Emu Bay Shale から発見される[57]、前部付属肢と同種に由来と思われる複眼・甲皮・歯のみによって知られる[37][5]。前部付属肢は14節(柄部1節と残り13節)からなり、内突起は同規的で細長い[21]。柄部以降のほとんどの内突起は前後と後方の基部に数多くの分岐をもつ[21]。複眼は腎臓型で眼柄はなく、縁が甲皮に覆われる[37]。歯はアノマロカリスと似た三放射状だが、表面の隆起はより全域に分布する[5]。懸濁物食性であったと考えられる[46][37]。体長33.2 cm(A. canadensis の比率)から49 cm(ELRC 20001 の比率)と推測される[10]。

- Ramskoeldia consimilis Cong et al., 2018[92] ラムスコルディア・コンシミリス

- Hou & Bergström (1991) に Anomalocaris canadensis[93]、Hou et al. (1995)[17]、Luo et al. (1999)[94] と Zeng et al. (2017)[38] に Anomalocaris saron に同種とされたが、Cong et al. (2018) にラムスコルディア(Ramskoeldia)の種として命名されるようになった[92]。アンプレクトベルア科に分類される[10][84]。中国雲南省の Maotianshan Shale(澄江動物群)から発見され、前部付属肢と口器・甲皮・鰭の断片のみ知られている[92]。

Houcaris saron の前部付属肢

- Hou et al. (1995) に本属の種 Anomalocaris saron(アノマロカリス・サロン / アノマロカリス・サーロン[15])として命名され、Wu et al. (2021b) にホウカリス(Houcaris)の種として再分類されるようになった[65]。アノマロカリス科[39][34]、アンプレクトベルア科[73][10]とタミシオカリス科[65][83][84]のいずれかに分類される。

- 中国雲南省の Maotianshan Shale(澄江動物群)から発見される[17][65]、前部付属肢のみによって知られる(ELRC 20001 は長らく本種の全身化石標本とされた[17]が、2020年以降では本種とは別の種類由来とされるようになった。後述参照[40][83][65][31])。前部付属肢は細長く、15節以上(柄部2節以上と残り13節)からなり、柄部とその直後の肢節の境目は上向きに屈曲する[6]。柄部直後の内突起はやや強大で、それ以降の内突起は細長く、そのほとんどが前方に5本と後方に2本の細い分岐をもつ[65]。柄部以降の肢節は、それぞれの内突起の基部前方に更に2本の細い分岐をもつ[65]。

- 種小名はギリシャ語の「σάρον」(saron, 箒)由来で、箒のように数多くの細い分岐をもつ内突起に因んでいる[17]。

- Lieberman (2003) に Anomalocaris cf. saron として記載され[61]、Pates et al. (2019b) に本属の種 Anomalocaris magnabasis(アノマロカリス・マグナベシス)として命名され[63]、Wu et al. (2021b) にホウカリス(Houcaris)の種として再分類されるようになった[65]。アノマロカリス科[39][34][84]、アンプレクトベルア科[73][10]とタミシオカリス科[65]のいずれかに分類される。

- アメリカネバダ州の Pioche Shale と Pyramid shale から発見され[61][63]、鰭と歯の断片、および前部付属肢のみによって知られる[63]。前部付属肢は15節(柄部2節と残り13節)からなり、基部3節は太く、柄部先端と直後の内突起はわずかに強大で、柄部直後の9本の内突起はそれぞれの前方に5本と後方に1本の細い分岐をもつ[63]。

- 種小名「magnabasis」はラテン語の「magna」(大きいな、偉大な)と「basis」(基部)の合成語であり、前部付属肢の大きな基部に因んでいる[63]。

- Laminacaris chimera Guo et al., 2018[24] ラミナカリス・キメラ

- Hou et al. (2004) に Anomalocaris aff. saron として記載され[95]、Guo et al. (2018) にラミナカリス(Laminacaris)の種として命名されるようになった[24]。アンプレクトベルア科に分類される場合がある[10]。

- 中国雲南省の Maotianshan Shale(澄江動物群)から発見され。前部付属肢のみ知られている[24]。

→詳細は「ラミナカリス」を参照

- KUMIP 314037

- Briggs et al. (2008) に Anomalocaris sp. として記載され[66]、Pates et al. (2019b) に本属から除外されるようになった未命名種[63]。

- アメリカユタ州の Langston Formation から発見され、胴部の前半と左側の鰭のみを保存した1つの化石標本 KUMIP 314037 のみによって知られる[66]。胴部は少なくとも9対の細長い鰭をもつ[66]。

- Halgedahl et al. (2009) に Anomalocaris (?) として記載され[67]、Pates et al. (2019b) に本属から除外され[63]、Pates et al. (2021) にアノマロカリス科新属新種(Anomalocarididae gen. et sp. nov.)とされるようになった[44]。

- アメリカユタ州の Wheeler Shale から発見され、先端が不明の1つの前部付属肢の化石標本(番号なし、Halgedahl et al. 2009 の Fig. 10L)のみによって知られる[67]。前部付属肢は10節以上からなり、各肢節は前後短縮する[67]。

- Guanshancaris kunmingensis (Wang et al., 2013[58]) グアンシャンカリス・クンミンゲンシス

- Wang et al. (2013) に本属の種 Anomalocaris kunmingensis(アノマロカリス・クンミンゲンシス)として命名され、Zhang et al. (2023) にグアンシャンカリス(Guanshancaris)の種として再分類されるようになった[68]。アンプレクトベルア科に分類され[73][74][39][33][10][34][12][83][35]、アンプレクトベルアの1種(Amplectobelua kunmingensis)として扱われる場合もある[73]。

- 中国雲南省の Wulongqing Formation (Guanshan biota) から発見され、柄部が不完全な前部付属肢[58]と歯[33][35]のみによって知られる。前部付属肢は前後の太さがさほど変わらず、15節(柄部2節と残り13節)からなる。柄部とその直後の肢節の境目は上向きに屈曲する[34]。柄部直後の内突起は明らかに強大で、前方に4本と後方に1本の分岐をもち、それ以降の肢節の内突起は比較的単調で、分岐が見られる場合は少ない[58][35][68]。最終数節の背側の棘は対になる[58][35]。歯は十字放射状で、32枚の歯のうち発達した十字方向の4枚は内側に5本以上の棘をもつ[33]。表面に数多くの隆起と溝があり、発達した歯のうち後方の1枚が最も小さい[33][35]。体長22.2 cm(A. canadensis の比率)から32.8 cm(ELRC 20001 の比率)と推測される[10]。

- 種小名「kunmingensis」は発見地である中国の昆明市(ピンイン:Kūnmíng)による[58]。

インノヴァティオカリス・マオティェンシャネンシス Innovatiocaris maotianshanensis

- Innovatiocaris maotianshanensis Zeng et al., 2022 インノヴァティオカリス・マオティェンシャネンシス[31]

- Chen et al. (1994) で最初に記載される[29]。Hou et al. (1995) [17]をはじめとして長らく Anomalocaris saron(アノマロカリス・サロン、後に別属ホウカリスの Houcaris saron へ改名された種[65])に同種とされ、2020-2022年にかけて本属の未命名種とされ[40][83][65][84]、Zeng et al. (2022) で別属インノヴァティオカリスの種 Innovatiocaris maotianshanensis として命名されるようになった[31]。

- 中国雲南省の Maotianshan Shale(澄江動物群)から発見され、主にほぼ完全な化石標本 ELRC 20001 によって知られる[29][31]。前部付属肢は12節(柄部1節と残り11節)からなり、前半のそれぞれの内突起は前方のみに最多2本の分岐をもつ[31]。柄部の内突起は直後の内突起と同じ程度に発達[31]。首は6対、それ以降の胴部は10対の鰭をもつ[29]。尾部は3対の尾鰭を含んだ尾扇と、体の半分以上長い尾毛が1対ある[29][31]。体長6.8 cm(前部付属肢と尾部を除く)[10]。

- Hou & Bergström (1991) で最初に記載される。Hou & Bergström (1991) では Anomalocaris canadensis に同種とされたが、Hou et al. (1995) から Wu et al. (2021a) では Anomalocaris sp.[17][6]、Zeng et al. (2022) では属未定な「ラディオドンタ類C」とされた[31]。Wu et al. (2024) では新属新種 Shucaris ankylosskelos として命名されるようになった[96]。

- 中国雲南省の Maotianshan Shale(澄江動物群)から発見される。前部付属肢と不完全な胴部が知られる。前部付属肢は17節(柄部2節と残り15節)からなり、柄部直後の1節は2対の内突起をもち、それから第5節までの内突起は3対の分岐をもつ[96]。

ラディオドンタ類でないもの

かつてアノマロカリスとして命名されたものの、アノマロカリスどころか、ラディオドンタ類ですらない別生物は種は次の通り。

- Walcott (1886) に筆石の Climacograptus の種 Climacograptus emmonsi として命名され、Resser & Howell (1938) で暫定的に本属の種 Anomalocaris? emmonsi として再分類されたが、Briggs (1979) 以降では本質不明とされ、本属から除外された[28]。

- アメリカバーモント州から発見され、所属と本質が不明(おそらく藻類)の1つの化石標本 USNM 92727 のみによって知られる[28]。

- Ruedemann (1925) に暫定的に本属の種として命名された[97]が、Briggs (1979) 以降では本質不明とされ、本属から除外された[28]。

- アメリカインディアナ州の Salina formation(シルル紀後期)から発見され、所属と本質が不明(おそらく他の節足動物の付属肢由来)の1つの化石標本 NYSM 9627 のみによって知られる[28]。

- Serracaris lineata (Resser & Howell, 1938[98])

- Resser & Howell (1938) に本属の種 Anomalocaris lineata として命名され[98]、Briggs (1978) 以降では Serracaris の種として再分類されるようになった[99]。

- アメリカペンシルベニア州の Kinzers Formation から発見され、対になる棘が生えた十数節の外骨格のみによって知られる。Resser & Howell (1938) では本属の前部付属肢に該当する部位(当時ではまだ甲殻類の腹部とされる、発見史を参照)と解釈されたが[98]、Briggs (1978) 以降では本属から除外され、Serracaris という所属不明の節足動物の胴節と見なされるようになった[99]。

- Briggs et al. (2008) に Anomalocaris sp. として記載され[66]、Pates et al. (2019b) に本属から除外され[63]、Pates et al. (2022) にオパビニア科の新属新種 Utaurora comosa として命名されるようになった[78]。

- アメリカユタ州の Wheeler Formation から発見され、頭部が不明確な1つの全身化石標本 KUMIP 314087 のみによって知られる[66]。

→詳細は「ユタウロラ」を参照

Remove ads

関連事象

- 8564 Anomalocaris (小惑星「アノマロカリス」) :本属の名を採って命名された小天体(小惑星)[100][101]

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads