热门问题

时间线

聊天

视角

巴伐利亚

德国联邦州 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

巴伐利亚自由州(德语:Freistaat Bayern,发音:[ˈfʁaɪʃtaːt ˈbaɪɐn] ⓘ),简称巴伐利亚州,通称巴伐利亚(拉丁语:Bavaria),也译作拜仁州、拜恩州[2],是德意志联邦共和国东南部的一个联邦州,首府位于慕尼黑,其西北部与巴登-符腾堡、图林根、萨克森、黑森诸州接壤,东部与捷克,南部与奥地利接壤。

巴伐利亚的面积可以占到德国的1/5,是德国面积最大的州,也是人口和经济第二高的州,仅次于北莱茵-威斯特法伦,占据德国GDP的18%[3]。州府慕尼黑为其最大城市,是德国南部人口最多的城市,北部中弗兰肯行政区纽伦堡为该州第二大城市,也是北拜仁的最大城市;第三大城市是西南部的奥格斯堡,在罗马时代就已存在的边境要塞都市。许多德国跨国企业的总部均位于巴伐利亚的境内,例如BMW、奥迪、西门子、英飞凌、彪马、阿迪达斯等,其经济总量甚至比很多欧洲小国还要高,是德国的汽车工业、电子工业、化学和制药行业的中心[4]。

巴伐利亚人在文化上与德国北部、东部的那些州都有着非常明显的不同,却经常成为外国人对整个德国的刻板印象,例如天主教信仰、巴伐利亚语、新天鹅城堡、慕尼黑啤酒节、德式烤猪脚及酸菜料理、东南德的民族服装和实力雄厚的工业[4][5]。

Remove ads

名称

“巴伐利亚”来自拉丁文及其衍生的英语称呼“Bavaria”,德文“Bayern”音译应作“拜恩”[6]、“拜仁”。

自1806年起,该国名称一直以“Baiern”拼写。然而在1825年10月20日巴伐利亚国王路德维希一世颁布命令,该命令正式取代了自1806年以来的“Königreich Baiern”写法。国王改用“希腊式”的Ypsilon字母拼写,更名为“Bayern”,这与他本人的亲希腊主义(Philhellenismus)有关。在此之前,该国名称经常以“i”拼写,但也有大量更早期使用“y”拼写的文献记录。[7]在慕尼黑苏维埃共和国时期,曾短暂恢复“Baiern”的拼写方式。[8]

即使在德意志帝国时期,拼写方式亦未实现全国统一:普鲁士首相奥托·冯·俾斯麦在1880年代与路德维希二世的书信往来中仍使用传统的“i”拼写,而巴伐利亚国王则坚持采用“y”拼写。[9]

历史

巴伐利亚出自居住在此地的巴伐利人(Baiuvarii),是罗马帝国统治该地时,罗马人给予该地的名称。

尽管自旧石器时代以来就有人类居住于巴伐利亚,但青铜时代的凯尔特部落如博伊人,是巴伐利亚阿尔卑斯山地区最早有记载的居民。2023年6月,考古学家在一座凯尔特古村落发现了一把可追溯至公元前14世纪的青铜剑,其工艺保存极好,几乎还闪闪发亮。[10]在近代早期,这些族群被认为是巴伐利亚最古老的文化,[11]尽管印欧语系其实是该地区的后来者。今巴伐利亚地区可发现古代施特劳宾文化、乌涅季采文化与拉坦诺文化的遗迹。[12][13][14]

考古学家已知,在慕尼黑北郊的曾建立起一座大型凯尔特铁器时代聚落。[14]有证据表明,从公元前450年起,约有500人居住于此村庄。[14]当地生活似乎围绕着一座可能是市政厅或神庙的建筑展开,并持续存在至公元1000年左右。[14]在上巴伐利亚的曼兴,一座未设防的半都市化社会在公元前3世纪至公元1世纪初之间兴盛繁荣。[15]该聚落拥有食物烘炉、陶窑与冶金炉。[15]至公元前200年,该社群已有活跃贸易活动——出土的硬币与一座金制圣树图腾显示其与远方的意大利-希腊社群有所联系。[15]

至公元前1世纪,罗马帝国征服了巴伐利亚地区。[16]根据记载,奥古斯都于公元前8至5年命令在今日慕尼黑西北60公里处建立帝国军营,[17]该营地后来发展为奥古斯塔·温德利科卢姆(Augusta Vindelicorum),成为雷蒂亚行省的首府。[17]另一座堡垒则建于公元60年,在今日曼兴以西,其存在可由发现的古罗马军靴佐证。[18]至公元2世纪末,包括马科曼尼人在内的日耳曼部落开始在马科曼尼战争中对抗马尔库斯·奥列里乌斯与其子康茂德所领导的罗马军。[19]公元180年,康茂德决定放弃对巴伐利亚地区的占领,将其控制权交还给凯尔特与日耳曼部落。[20]

约在公元500年,部分胜利的马科曼尼人组成了巴伐利人联盟,统合了波希米亚与巴伐利亚地区。[21]在530年代,墨洛温王朝击败法兰克人后,将图林根王国并入版图。1个世纪后,巴伐利人逐渐被法兰克化。[22]图林根法典(Lex Thuringorum)记载了一种贵族阶层,称为adalingi。[23]约从554年至788年间,阿吉洛尔芬王朝(Agilolfing)统治巴伐利亚公国,直至塔西洛三世被查理曼罢黜为止。[24]

巴伐利亚的塔西洛一世曾尝试抵御斯拉夫民族与潘诺尼亚阿瓦尔人于公元600年前后向东扩张的攻势。加里巴尔德二世则似乎在610年至616年间维持了势力均衡。[25]

公爵胡贝特于735年去世后,公国由邻近的阿勒曼尼亚的奥迪洛继承。奥迪洛颁布了《拜瓦里人法典》(Lex Baiuvariorum),并于739年与圣博尼法斯合作完成了教会制度的建立。他试图介入加洛林王朝的法兰克王位继承争端,并为之出兵。虽于743年在奥格斯堡附近战败,但仍统治至748年去世。[26][27]

圣博尼法斯于8世纪初完成了对巴伐利亚居民的基督教化。塔西洛三世继位为巴伐利亚统治者,初期仍受法兰克监督,然自763年起开始独立行事。他以创建新修道院与对东部扩张著称,打压东阿尔卑斯山与多瑙河沿岸的斯拉夫人并殖民该地。惟自781年起,查理曼逐渐加强压力,塔西禄最终于788年被罢黜。792年,一场针对查理曼的政变在雷根斯堡爆发,由其私生子驼背的丕平领导。

976年,巴伐利亚公爵亨利二世发动叛乱,导致巴伐利亚失去了大片南部与东南部领土。

最著名的巴伐利亚公爵之一是韦尔夫家族的亨利狮子,他建立了慕尼黑,并身兼两公国的统治者,是帝国中地位仅次于皇帝的重要人物。1180年,他因与表亲红胡子腓特烈一世(即神圣罗马皇帝)对抗而被罢黜,巴伐利亚被封给维特尔斯巴赫家族——施基伦(今“谢恩”)的宫相。他们从1180年起统治巴伐利亚长达738年,直至1918年。同年,施泰尔马克亦自巴伐利亚分离。1214年,维特尔斯巴赫家族还取得了普法尔茨选侯国,统治该地6个世纪。[28]

1255年,巴伐利亚首次被瓜分。1268年,霍亨斯陶芬家族绝嗣,其施瓦本领地由维特尔斯巴赫家族继承。巴伐利亚的路易四世取得勃兰登堡、蒂罗尔伯国、荷兰伯国与埃诺伯国,但于1329年将上普法尔茨划给家族的普法尔茨分支。同时期,萨尔茨堡亦最终从巴伐利亚公国独立。

14与15世纪,巴伐利亚上、下地区数度再度分裂。1392年后,共存在四个公国:施特劳宾-巴伐利亚、兰茨胡特-巴伐利亚、因戈尔施塔特-巴伐利亚与慕尼黑-巴伐利亚。1506年经历兰茨胡特继承战争后,巴伐利亚重新统一,慕尼黑成为唯一首都。该地亦成为反宗教改革运动的重要中心。1623年三十年战争早期巴伐利亚公爵取代了他们的表亲普法尔茨伯爵获得了神圣罗马帝国内强大的选帝侯名衔,从那时起不但决定了巴伐利亚拥有选举罗马人民的国王和神圣罗马帝国皇帝的权利,而且获得在帝国法律之下的特别正式地位。

Remove ads

1623年,在三十年战争初期,巴伐利亚公爵取代其普法尔茨分支亲戚,获得了普法尔茨选侯国的地位,取得了神圣罗马帝国中极具权力的选帝侯头衔,从此得以参与神圣罗马皇帝的选举,并享有特殊的法律地位。

18世纪初与中期,巴伐利亚选侯的野心引发与奥地利多次战争及被奥地利占领(西班牙王位继承战争、奥地利王位继承战争),并曾一度成功选出维特尔斯巴赫家族成员为皇帝而非哈布斯堡家族。[29]

为了纪念巴伐利亚与普法尔茨选侯国(皆为维特尔斯巴赫领地)的统一,选侯马克西米利安四世·约瑟夫加冕为巴伐利亚国王。马克西米利安·约瑟夫迅速更改了国徽,将各种纹章图样移除,改为经典的维特尔斯巴赫菱形图案——蓝白菱格象征王国内部领地的统一。[30]

Remove ads

随着拿破仑崛起与神圣罗马帝国的瓦解,巴伐利亚于1806年升格为巴伐利亚王国,并加入莱茵邦联。[31]

于利希公国割让给法国,普法尔茨选侯国则被法国与巴登大公国瓜分,贝格公国则被授予给若阿尚·缪拉。蒂罗尔伯国与萨尔茨堡州短暂归入巴伐利亚,但最终于维也纳会议后转交奥地利。作为补偿,巴伐利亚获得了莱茵河西岸的普法尔茨地区与弗兰肯地区(1815年)。

1799年至1817年间,首席大臣马克西米利安·约瑟夫·冯·蒙特格拉斯采取仿效拿破仑法国的严格现代化政策,奠定了中央集权行政架构的基础,该制度甚至延续至21世纪。1808年5月,马克西米利安一世·约瑟夫颁布首部宪法,[32]并于1818年修订,建立两院制议会,包括贵族院(Reichsräte)与众议院(Abgeordneten)。该宪法一直沿用至第一次世界大战结束、王朝垮台为止。

18世纪初,尽管普鲁士王国兴起,巴伐利亚透过操控普奥对立维持独立。虽与奥地利结盟,1866年在普奥战争中遭击败,未被纳入1867年成立的北德意志邦联,但德意志统一议题仍持续发酵。1870年普法战争爆发后,除奥地利外的所有南德邦国(巴登、符腾堡、黑森-达姆施塔特与巴伐利亚)加入普军行列,对法国作战,1871年德意志帝国(Deutsches Reich)在镜厅成立,巴伐利亚也属于其中。

Remove ads

当巴伐利亚加入新成立的德意志帝国时,此举在巴伐利亚民族主义者中引发争议,因为他们希望保持独立,不愿与德国其他地区合并,与奥地利情况相似。由于巴伐利亚居民大多信奉天主教,许多人对由新教主导的普鲁士统治感到不满。受普鲁士-巴伐利亚争端影响,部分政党主张巴伐利亚脱离德意志帝国、恢复独立地位。[33]巴伐利亚保有君主制,并在帝国内保留部分特权,如铁路、邮政与和平时期的军队指挥权。但是王国内部存在很多反对意见,巴伐利亚民族主义者希望国家能像奥地利一样保留独立地位。年轻的国王路德维希二世则把精力用在建设新天鹅堡上。至20世纪初,大部分巴伐利亚人已经自我认同为德国人。

20世纪初,包括瓦西里·康丁斯基、保罗·克利、易卜生等艺术家被巴伐利亚,特别是慕尼黑施瓦本区的国际艺术氛围吸引至此居住。

第一次世界大战导致德国全境王朝体制瓦解。1918年11月8日,巴伐利亚成为德国首个废除君主制的地区,社会主义政治家库尔特·艾斯纳宣布成立“巴伐利亚自由州”。艾斯纳担任临时总理,领导共和政权。

11月12日,国王路德维希三世签署阿尼夫宣言(Anif-Erklärung),解除全体公职人员与军官的效忠誓约,[34]艾斯纳政府将其视为退位声明。[35]

然而持奉社会主义的艾斯纳却在1919年被暗杀,其建立的巴伐利亚人民州(Volksstaat Bayern)也随之覆灭。与此同时,伴随着德国十一月革命,更为激进的政权巴伐利亚苏维埃共和国成立。共产革命在一个月后遭到霍夫曼政府暴力镇压并失败。在1919年8月班贝格宪法(Bamberger Verfassung)通过后,巴伐利亚自由州成立,并成为了魏玛共和国的一部分。随后,右翼极端民族主义者的活动也开始增加。特别是1923年的啤酒馆政变,使得慕尼黑和纽伦堡成为了国家社会主义德国工人党(纳粹)的根据地。

随着1933年纳粹上台,巴伐利亚议会在没有举行新选举的情况下解散。取而代之的是,这些席位是根据1933年3月全国大选的结果分配的,由于KPD赢得的席位被宣布无效,因此纳粹及其联盟伙伴DNVP获得了两个席位的微弱优势。有了这种控制权,纳粹党被宣布为唯一的合法政党,德国和巴伐利亚的所有其他政党都解散了。1934年,巴伐利亚议会与所有其他州议会一样也解散了。不久之后,巴伐利亚本身在行政区的重组期间被解散。大区不是州,而是设立为行政分区。巴伐利亚被分为七个大区:施瓦本大区、慕尼黑-上巴伐利亚大区、奥斯特马克大区、弗兰肯大区、美因-弗兰肯大区、威斯特马克大区和拜罗伊特大区。作为纳粹德国的工业中心,在第二次世界大战时慕尼黑受到猛烈轰炸,并被美军占领。

Remove ads

1946年,巴伐利亚失去了位于莱茵河畔的普法尔茨地区。战争期间遭受的战略轰炸破坏,加上来自苏联占领区的难民涌入,对当局造成重大挑战。[37]

到1950年9月,已有2,155,000名被驱逐者在巴伐利亚寻得避难,约占总人口的27%。[38] 其中包括来自波希米亚与摩拉维亚的1,025,000名苏台德德意志人,以及来自波兰占领的西里西亚地区的459,000名德国人。[39] 另有一大批说德语的匈牙利德国人。在随后数十年间,苏台德德意志人被公认为巴伐利亚的第四大族群,与巴伐利亚人、法兰克人与施瓦本人并列。[40]

巴伐利亚亦是巴伐利亚党的本部所在地,该党成立于1946年,主张建立一个独立的巴伐利亚国家。[41] 一度,盟军占领当局曾认真考虑让巴伐利亚重新独立,甚至提出与奥地利合并的可能性。[42] 然而随着冷战爆发,无论在巴伐利亚内部或西方国家阵营中,支持独立的呼声皆迅速消退。1949年,巴伐利亚成为新成立的德意志联邦共和国的组成州之一。[43]

早在三年前,战后首场州选举已于1946年6月30日举行,选出180名代表。[44] 这些代表的主要任务是起草新《巴伐利亚宪法》,因为当时政务仍由美军管理。新宪法于1946年12月1日经公民投票通过,同日亦举行了战后首次巴伐利亚州议会选举。[45]

政治上,巴伐利亚长期由巴伐利亚基督教社会联盟(CSU)主导,该党为德国基督教民主联盟(CDU)的姊妹党,为德国的主要中右翼政党,直至1954年。[46] 之后,德国社会民主党组成联合政府执政,并于1957年将政权交还予CSU。[47]自1960年代以来,巴伐利亚发展迅速,成为欧洲领先的经济区之一。该地不再以农业为主,而是孕育出多样的高科技产业。

在2008年巴伐利亚州选举中,CSU失去超过17%的选票,时任州长君特·贝克施泰因与党主席埃尔温·胡伯先后宣布辞职。随即,霍斯特·泽霍费尔被推举为继任者。10月25日,在党代表大会上,他被正式确认为新任主席,并于10月27日经巴伐利亚州议会投票当选州长,与德国自由民主党(FDP)组成自1962年以来首个联合政府。

2008年,巴伐利亚成为德国第一个全面禁止在酒吧与餐馆吸烟的联邦州。该禁令后来遭部分CSU成员批评过于严苛,于次年被放宽。随后,支持禁烟者发起公投,结果导致比最初更严格的规定。2010年,新的全面禁烟法正式实施。[48]

经济

巴伐利亚是德国乃至整个欧洲经济最强劲的地区之一,[49]2023年地区生产总值(GDP)达到7,684.69亿欧元(约7908.13亿美元),在德国16个联邦州中排名第二,仅次于北莱茵-威斯特法伦的8,390.74亿欧元(约8636亿美元)。[50][51]

2022年,巴伐利亚的人均GDP为53,768欧元(约56,456美元),在德国各州中排名第三,仅次于汉堡与不来梅。[52]

汽车工业是巴伐利亚最重要的产业之一,州内设有四座BMW工厂与两座奥迪工厂,并为两家公司总部所在地。截至2018年,巴伐利亚的汽车产业就业人数达207,829人,在德国仅次于巴登-符腾堡州。[已过时][53]

此外,捷克共和国、奥地利、瑞士与意大利等国与巴伐利亚也有紧密的经济联系。[54]

巴伐利亚也是商用车制造商曼恩商用车与飞机引擎制造商MTU航空发动机公司的总部所在地。其他跨国企业如阿迪达斯、西门子、安联保险等也将总部设于本州城市。[55]

数家美国企业亦在巴伐利亚设立研发中心,包括Apple、Google、IBM、Intel、德州仪器与Coherent等。[56]尽管巴伐利亚远离海岸,但像巴伐利亚造船厂等公司依然生产帆船与动力艇等船只。[57]

巴伐利亚是德国最多观光客造访的州,2023年共吸引超过3,886万名观光游客,远高于北莱茵-威斯特法伦的2,358万人次。[58]

2019年,观光产业创造了281亿欧元(约289.18亿美元)的增加值,占全州经济的4.9%。[59]知名观光景点包括巴伐利亚州立博物馆、侯爵歌剧院、德意志博物馆、纽伦堡与慕尼黑的圣诞市集,以及每年举办的慕尼黑啤酒节,该活动单在2018年便创造了12亿欧元(约12.36亿美元)的经济效益。[60]

截至2018年10月,失业率为2.9%,为德国最低、也是欧盟中最低之一。[61]

Remove ads

地理

(作为360°交互式虚拟现实摄影查看)

巴伐利亚自由州南部地处东阿尔卑斯山的高山地带,以及一直延伸至多瑙河的平坦阿尔卑斯前山区。在多瑙河以北,巴伐利亚森林和菲希特尔山地等中山地构成了主要地貌。此外,巴伐利亚在西部,从讷德林根陨石坑至多瑙河畔迪林根之间,还拥有施瓦本高地的一部分,也称为里斯高地。在讷德林根陨石坑以东延伸的是弗兰肯高地。美因-弗兰肯(Mainfranken)是德国最重要的葡萄酒产区之一。

作为一个内陆地区,巴伐利亚与以下国家或联邦州接壤:东部为捷克,东南和南部为奥地利,西南通过博登湖与瑞士相邻;此外还与德国联邦州巴登-符腾堡州(西部)、黑森州(西北)、图林根州(北部)和萨克森州(东北)接壤。巴伐利亚的边界总长为2705公里。按顺时针方向计算,其与以下地区接壤:

- 巴登-符腾堡州(829公里边界)

- 黑森州(262公里)

- 图林根州(381公里)

- 萨克森州(41公里)

- 捷克的卡罗维发利州、比尔森州和南波希米亚州(357公里)

- 奥地利的上奥地利州、萨尔茨堡州、蒂罗尔州和福拉尔贝格州(816公里)

- 瑞士的圣加仑州(19公里,但博登湖水域的边界尚未划定)

直到1990年,巴伐利亚与图林根、萨克森以及当时的捷克斯洛伐克边界仍是铁幕的一部分,边境设施几乎形成了北约与华约之间难以逾越的物理隔离。在普雷克斯处还存在德国、东德、捷克斯洛伐克三国交界点。不属于德国国土的萨尔森林位于奥地利境内,但为巴伐利亚私有地。相反,历史上属于波希米亚城市埃格尔(捷克语称海布(Cheb))的埃格尔森林则属于巴伐利亚,并由一个基金会管理。

巴伐利亚位于德国南部,包括:

- 南部的巴伐利亚阿尔卑斯山脉

- 北部的阿尔卑斯前山区,直至多瑙河,包括上巴伐利亚三大湖泊

- 东巴伐利亚的中山地

- 施瓦本高地和弗兰肯高地的阶地地貌

最南端的巴伐利亚阿尔卑斯山属于北石灰岩阿尔卑斯山,巴伐利亚是德国唯一有阿尔卑斯山部分的联邦州。狭义上,“巴伐利亚阿尔卑斯”仅指莱希河至萨拉赫河之间的山地,不包括阿尔高阿尔卑斯山(近期才划入巴伐利亚)和贝希特斯加登阿尔卑斯山,后两者虽属阿尔卑斯但不计入狭义定义。与此不同的是巴伐利亚前阿尔卑斯地区,是指北邻山区的地带,包括从洛伊萨赫河至因河之间的阿尔卑斯前山区。前阿尔卑斯多为平缓丘陵,而真正的阿尔卑斯山则因更新世晚期冰川作用,形成了典型的冰斗、冰碛湖和U形谷。冰川和古河道沉积物共同塑造了如今阿尔卑斯前地带的丘陵、湖泊与泥炭沼泽,包括基姆高、五湖之地和阿尔高。

从阿尔卑斯山区到多瑙河以南的地带为丘陵和平原,而其北则为若干山地,海拔超过千米,例如巴伐利亚森林的大阿尔伯山(除阿尔卑斯外巴伐利亚最高峰)和菲希特尔山地的施内堡(弗兰肯最高峰)。弗兰肯高地为汝拉山脉与施瓦本高地的地质延续,自北巴伐利亚呈弓形延展,将弗兰肯与老巴伐利亚分隔。其北为多个孤丘,如黑塞尔山。弗兰肯高地最西南端为讷德林根陨石坑,是约1460万年前一次陨石撞击形成的地貌。弗兰肯上白垩纪-侏罗纪地带(如艾施河地区、施泰格林山、弗兰肯高地)过渡至美因弗兰肯高原。西南部则为中山地如奥登林山、施佩萨特山和伦山。巴伐利亚东部则以巴伐利亚林山、弗兰肯林山为代表的中山地为主,构成中欧最大的不间断森林区域,亦有部分福格特兰地貌。下弗兰肯西部位于莱茵低地的边缘,被称为下美因河地区。

巴伐利亚最低点位于下弗兰肯的美因河畔卡尔,海拔约100 米,NHN,最高点为韦特施泰因山脉的楚格峰,海拔2,962 米,NHN,也是德国最高山峰。德国30座最高峰全部位于巴伐利亚阿尔卑斯山脉,主要集中在维特施泰因、贝希特斯加登和阿尔高山区。贝希特斯加登阿尔卑斯的最高峰为瓦茨曼山(2,713 米),阿尔高阿尔卑斯的最高点为霍赫弗罗特峰(2,649 米),而波希米亚森林/巴伐利亚森林中的大阿尔伯山为阿尔卑斯以外巴伐利亚最高峰,海拔1,455.5 米,海平面 (NHN)[63]。

巴伐利亚地理中心位于艾希施泰特县的基普芬贝格镇以东约500米处(48.946607°N 11.404567°E)。历史上,巴伐利亚多个地点曾被视为“欧洲中心点”。自2013年7月1日克罗地亚加入欧盟后,欧盟地理中心位于阿沙芬堡县的韦斯特尔恩格伦德镇的奥伯韦斯特恩村(Oberwestern,50.117286°N 9.247768°E)。[64]自2020年1月31日英国脱欧后,欧盟中心点位于维尔茨堡县法伊茨赫希海姆市镇的加德海姆村(Gadheim,49.843056°N 9.901944°E)。[65]

该联邦州最重要的河流是多瑙河,它自西向东流经该州南部,在乌尔姆进入巴伐利亚境内,并在帕绍流出进入奥地利。其主要支流包括(从上游到下游):

其中四条南部支流源于阿尔卑斯山,水量更为丰富。因河与莱希河因上游河段较长,入多瑙河时通常水量甚至超过多瑙本身。

在德国中小学的地理教学中,关于多瑙河支流的顺口溜广为流传:“伊勒、莱希、伊萨尔、因——右岸汇入多瑙亲;沃尔尼茨、阿尔特米尔、纳布、雷根——左岸归来不负情。”

弗兰肯的大部分地区通过美因河从东向西汇入莱茵河。美因河流向呈明显弯曲,形成所谓的美因三角和美因四边形。其最大支流有左岸的雷格尼茨河与陶伯河,右岸的弗兰肯萨勒河。在上弗兰肯东北部和下巴伐利亚,有多个易北河左岸支流发源,如萨克森萨勒河、奥赫热河与冷伏尔塔瓦河(伏尔塔瓦河源流之一)。

在阿尔卑斯前山区南部的冰碛地形中有许多湖泊,部分延伸进山地,如泰根湖、施塔恩贝格湖和施利尔湖。巴伐利亚拥有博登湖的一部分,该湖为中欧西部最大的湖泊。巴伐利亚境内最大的湖泊是基姆湖。在弗兰肯高地以北,为调节水资源,建成了弗兰肯湖区的人工湖。这些湖泊主要用于调控北巴伐利亚水量,特别是为美因-多瑙运河这一重要内河航道供水。在阿尔卑斯山区,1924年建成了瓦尔兴湖水电站,利用上游瓦尔兴湖与下游科赫尔湖之间的天然落差发电。部分巴伐利亚地区位于欧洲大陆分水岭,其将流入莱茵河的水系与多瑙河的水系分隔开来。

巴伐利亚境内设有两个国家公园:巴伐利亚森林国家公园与贝希特斯加登国家公园。由联合国教科文组织认定的生物圈保护区包括贝希特斯加登地区生物圈保护区和伦山生物圈保护区。此外,全州设有18个自然公园,其中最早的是1969年设立的阿尔特米尔谷自然公园。

根据巴伐利亚环境局(Bayerisches Landesamt für Umwelt)截至2017年3月的数据,巴伐利亚拥有:

- 603个自然保护区

- 702个景观保护区

- 674个欧盟生境指令保护区(Fauna-Flora-Habitat, FFH区)

- 84个欧盟鸟类保护区

- 160个自然林保护区

- 超过3400处地貌遗迹(Geotope)

其中,100个特别具有观赏和科考价值的地貌遗迹被列入“巴伐利亚最美地貌遗迹”[66]。面积最大的自然保护区是阿尔高高山地区,最小的是德拉巴岩。

巴伐利亚的总面积为 70,541.57 平方公里,是德国面积最大的联邦州,面积比下萨克森州多将近22,000平方公里。巴伐利亚的国土面积约占德国国土总面积的19%。其面积也超过欧洲多个国家,例如荷兰或爱尔兰。

巴伐利亚的疆域范围从北纬47°16′延伸至北纬50°34′,从东经8°58′延伸至东经13°50′。东西方向最大跨度为260公里,南北方向为366公里。巴伐利亚最南端的定居点是艾内茨巴赫,最西端是格罗斯韦尔茨海姆[67],最北端为弗拉东根的魏马施米登,最东端是下巴伐利亚的布赖滕贝格。巴伐利亚以及整个德国的最南端地理点是哈尔登旺厄角。[68]

巴伐利亚的气候自西北向东过渡,从相对温和的海洋性气候(Cfb)逐渐转变为大陆性气候(Dfb)。每年约有100天气温低于0摄氏度。来自西方的风带带来平均约700毫米的年降水量,在阿尔卑斯山北坡则局部可达每年1800毫米。年平均日照时数在1600至1900小时之间。[70]最热的月份通常是七月,最冷的是一月。

焚风影响整个阿尔卑斯前山区的气候,局部甚至延伸至弗兰肯高地。巴伐利亚北部地区比南部更为干燥温暖;[71]其中维尔茨堡周边地区是德国南部日照最多的地区之一。

全球变暖的影响也在巴伐利亚日益显现。[72]夏季总体变得更加炎热干燥。[72]2019年6月是巴伐利亚有气象记录以来最热的六月,[72]2019/2020年冬季的气温则比多年平均高出3°C。2019年12月20日,在皮丁测得了创纪录的气温——20.2°C。[73]

冬季降水也呈增加趋势,但降水形式日益由降雪转为降雨。[72]极端天气事件——如2013年中欧洪水和2019年1月中欧强降雪——呈增长趋势。全球变暖的后果之一是巴伐利亚所有阿尔卑斯山冰川的持续融化:在未来中期内,仅剩赫伦塔尔冰川有可能存续。例如,自20世纪80年代以来,南部雪冰川已基本完全消失,仅存些许残留物。[72][74]

在自然状态下,巴伐利亚大部分地区将被森林覆盖。平原和丘陵地带主要为以山毛榉为主的混交林,而在山区则过渡为山地混交林。高海拔地区主要为云杉林,河谷则原本被广袤的河漫滩林覆盖。仅有水域、高山林线以上区域以及特殊地形如沼泽在自然状态下不会被森林覆盖。

自中世纪以来,人类为了农业与聚居活动进行了大量的森林砍伐,显著减少了森林覆盖面积。截至目前,巴伐利亚约有260万公顷森林,占全州总面积的36.9%。因此,德国近四分之一的森林位于巴伐利亚。

由于林业经营活动,巴伐利亚森林的树种组成受到显著影响。目前最常见的树种为欧洲云杉,占森林面积的41.8%;其次是欧洲赤松(17.9%)、欧洲山毛榉(13.9%)以及栎树(6.8%)。[75]

北部和东部的中山地仍保留着大面积森林,如施佩萨特山、菲希特尔山地、施泰格林山以及巴伐利亚林山,还有巴伐利亚阿尔卑斯中的森林。

相较之下,阿尔卑斯前山区、丘陵地带以及河谷等拥有肥沃土壤的地区,则主要是农业利用的开阔地形,覆盖着草地、农田,林木稀少,仅有零星林带和小型森林。弗兰肯地区则具有在南德意志较为罕见的沙地生态系统,如弗兰肯沙轴保护区,受到特别保护。[76] 在美因河与陶伯河沿岸的河谷,为发展葡萄种植,地貌被人为改造。瘠草地在该州也较为普遍,这类草地位于养分极少的“贫瘠”生态位上,属于一种粗放农业下形成的半自然草地。南弗兰肯高地及阿尔特米尔河谷一带尤为典型,这些区域大多已列入保护区。

巴伐利亚森林中的大型哺乳动物数量相对较少,与德国其他地区类似。常见种类包括多种鼬科动物、黇鹿与赤鹿、獐鹿、野猪和赤狐。

在如菲希特尔山地等自然状态较好的地区,可以见到欧亚猞猁与松鸡等野生物种。此外,欧洲河狸与水獭等物种的分布范围也在逐步扩大。近年来,在巴伐利亚境内偶有发现早已在中欧灭绝的物种踪迹,例如灰狼。[77]

在高山地带,重新引入了阿尔卑斯羱羊与阿尔卑斯旱獭。而臆羚则较为稀有,仅在部分中山地如弗兰肯高地出现。在巴伐利亚阿尔卑斯山脉中还栖息着金雕。

区划

巴伐利亚唯一一次大规模的行政区划改革于1972年7月1日生效。其余县界的调整属于较小规模的改革,多为市镇整并与行政效率提升的措施。1971年至1980年间,由于市镇合并政策,市政效率大幅提升,自治市数量从约7000个减少至2050个左右,县的数量从143个减至71个,非县辖市从48个减至25个。同时也设立了新的行政单位:大县市(Große Kreisstadt)。

巴伐利亚州分为7个行政区,这7个行政区可分为3大地区,分别为:

巴伐利亚的第二级行政区划由71个农村县(德语:Landkreise,单数:Landkreis,类似于县或县)与25个非县辖市(Kreisfreie Städte,单数:Kreisfreie Stadt)组成,两者具有相同的行政责任与权限。

乡村县:

- 艾夏赫-弗里德贝格县

- 旧厄廷县

- 安贝格-苏尔茨巴赫县

- 安斯巴赫县

- 阿沙芬堡县

- 奥格斯堡县

- 巴特基辛根县

- 巴特特尔茨-沃尔夫拉茨豪森县

- 班贝格县

- 拜罗伊特县

- 贝希特斯加登县

- 卡姆县

- 科堡县

- 达豪县

- 德根多夫县

- 迪林根县

- 丁戈尔芬-兰道县

- 多瑙-里斯县

- 埃伯斯贝格县

- 艾希施泰特县

- 埃尔丁县

- 埃尔朗根-赫希施塔特县

- 福希海姆县

- 弗赖辛县

- 弗赖翁-格拉弗瑙县

- 菲尔斯滕费尔德布鲁克县

- 菲尔特县

- 加米施-帕滕基兴县

- 金茨堡县

- 哈斯贝格县

- 霍夫县

- 凯尔海姆县

- 基青根县

- 克罗纳赫县

- 库尔姆巴赫县

- 莱希河畔兰茨贝格县

- 兰茨胡特县

- 利希滕费尔斯县

- 林道县

- 美因-施佩萨特县

- 米斯巴赫县

- 米尔滕贝格县

- 因河畔米尔多夫县

- 慕尼黑县

- 诺伊堡-施罗本豪森县

- 诺伊马克特县

- 艾施河畔诺伊施塔特-巴特温茨海姆县

- 瓦尔德纳布河畔诺伊施塔特县

- 新乌尔姆县

- 纽伦堡县

- 上阿尔高县

- 东阿尔高县

- 帕绍县

- 伊尔姆河畔普法芬霍芬县

- 雷根县

- 雷根斯堡县

- 伦-格拉布费尔德县

- 罗森海姆县

- 罗特县

- 罗塔尔-因县

- 施万多夫县

- 施韦因富特县

- 施塔恩贝格县

- 施特劳宾-博根县

- 蒂申罗伊特县

- 特劳恩施泰因县

- 下阿尔高县

- 魏尔海姆-雄高县

- 魏森堡-贡岑豪森县

- 菲希特尔山区文西德尔县

- 维尔茨堡县

非县辖市:

巴伐利亚的71个乡村县(Landkreise)在最基层被划分为2,031个普通市镇(称为Gemeinden,单数为Gemeinde)。再加上25个独立城市(kreisfreie Städte,这些城市实际上是独立于县级行政机构的市镇),巴伐利亚共有2,056个市镇。

在71个乡村县中的44个县内,共有215个无人管辖区(截至2005年1月1日,称为Gemeindefreie Gebiete),这些区域不隶属于任何市镇,全部无人居住,大多为森林地区,但也包括四个湖泊——基姆湖(不包括岛屿)、施塔恩贝格湖(不包括玫瑰岛)、阿默湖(这三个是巴伐利亚最大的三个湖泊)以及瓦京湖。

人口

自由州巴伐利亚拥有约5500所学校,依据《巴伐利亚教育与教学法》运作。四年制的小学之后,进入三轨学制,包括中学、实科中学(Realschule)与文理中学(Gymnasium),文理中学于第13学年结束时颁发证书

学生自第7学年起可选择就读商业中学,第10学年起可选择职业高中(含专科高中与职业高中),完成后可取得第13年毕业的Abitur资格。

来自实科中学、商业中学或中学M班毕业的学生可进入特定文理中学的“衔接班”(Einführungsklassen),顺利完成后进入第11学年[85]。符合特定条件者亦可直接进入第11学年,或第10学年的正常班级。特殊教育的特教学校与医院学校亦提供支持。

整体而言,巴伐利亚的教育体系具有高弹性,学生可依所取得学历逐步晋升至更高等的学业。

作为“特殊类型学校”,巴伐利亚设有五所综合中学,并拥有多所寄宿学校、私立学校以及第二教育途径机构。特有机构如就学前教育设施(SVE)专为需特教支援的儿童设计,为德国其他州所无。

教育制度中的特色还包括学年测验、出勤纪录册制度,以及巴伐利亚菁英网络提供的学术菁英培训。在OECD所主导的PISA评比中,巴伐利亚学生长期名列前茅[86]。截至2019年,全德教育比较中,巴伐利亚位居萨克森之后排名第二。

在巴伐利亚州现有9所州立的公立大学,以及一所慕尼黑联邦国防军大学。直到1962年,巴伐利亚州仅有4所大学,分别位于慕尼黑(LMU、TUM)、维尔茨堡以及埃朗根(自1966年起为埃朗根-纽伦堡)。1962年至1975年间,自由州又陆续在雷根斯堡、奥格斯堡、班贝格、拜罗伊特以及帕绍新建了5所大学。此外1973年又新建了联邦国防军大学。自2018年起,纽伦堡工业大学作为第10所州立大学正在筹建中。

LMU与TUM自2006年以来,一直在联邦及各州共同推动的“卓越大学计划”中被评为卓越大学。

此外巴伐利亚州还设有18所公立应用科技大学,例如位于阿沙芬堡、霍夫、兰茨胡特、肯普滕和纽伦堡的高校,这些大学均成立于1971年至1996年之间。除此之外,还有一所成立于1980年的艾希施泰特-英戈尔施塔特天主教大学,属于教会大学类型;另有四所私立或教会高等院校,以及10所艺术高校。

巴伐利亚还设有多个学术合作与国际交流协调中心,促进高等院校与企业的国际合作,例如位于拜罗伊特的巴伐利亚中国高等教育中心(BayCHINA)[87],以及位于霍夫的巴伐利亚-印度经济与高等教育中心(BayIND)[88]。巴伐利亚的大学有:

象征

巴伐利亚州徽由六个纹章学元素组成:原属维特尔斯巴赫家族莱茵河畔普法尔茨地区的金狮象征上普法尔茨;“法兰克锯齿纹”代表三个弗兰肯行政区;蓝色豹代表旧巴伐利亚地区;三只黑狮代表施瓦本地区。中央白蓝色的心形盾象征整个巴伐利亚州,而人民之冠则在王冠废除后象征人民主权。小型州徽仅显示白蓝菱形与人民之冠。作为徽章标志,巴伐利亚菱形与法兰克锯齿图案被广泛使用。

巴伐利亚自由州拥有两种地位平等的州旗:白蓝菱形旗与水平条纹旗。菱形旗在面向者左上角(即纹章学上的右上角)起始于白色菱形,最少包含21个(含裁切)菱形。这一菱形图案亦出现在许多曾属普法尔茨的市镇与县的地方纹章中,反映了维特尔斯巴赫家族在该地的历史。关于法兰克旗的使用权,目前仍存在争议。

巴伐利亚州歌为《巴伐利亚之歌》(Bayernlied)。原始歌词共三节,由米夏埃尔·厄克斯纳(Michael Öchsner)撰写,旋律由康拉德·马克斯·昆兹(Konrad Max Kunz)谱写。其官方版本为前两节,现今仍为正规歌词,在学校教授并于官方或国家活动中演奏。自1966年起,《巴伐利亚之歌》(原始版本)获得德意志联邦共和国的官方赞歌地位。

巴伐利娅(Bavaria)是巴伐利亚的拉丁化称呼,也是一位女性象征人物,作为巴伐利亚州的拟人化象征形象出现,象征世俗政权的形象,与宗教上的巴伐利亚守护圣母玛利亚(Patrona Bavariae)形成对比。巴伐利亚狮则是另一个广泛出现在纪念碑与勋章上的州级象征。州色为白色与蓝色。

|

|

|

|

|

|

| 大州徽 | 小州徽 | 州旗(菱形旗) | 州旗(条纹旗) | 州标 | 弗兰肯纹章 |

文化

巴伐利亚文化可以一直追溯到1000多年以前。据自由州宪法第3条规定,巴伐利亚应当成为一个“文化州”。州政府在2003年度的预算中向艺术和文化领域拨款超过550万欧元,除此以外,各级地方政府和个人也对本州的文化事业作出了不可低估的贡献。如巴伐利亚传统的民族舞(der Schuhplattler),就是最古老的欧洲舞蹈,起源于1050年。

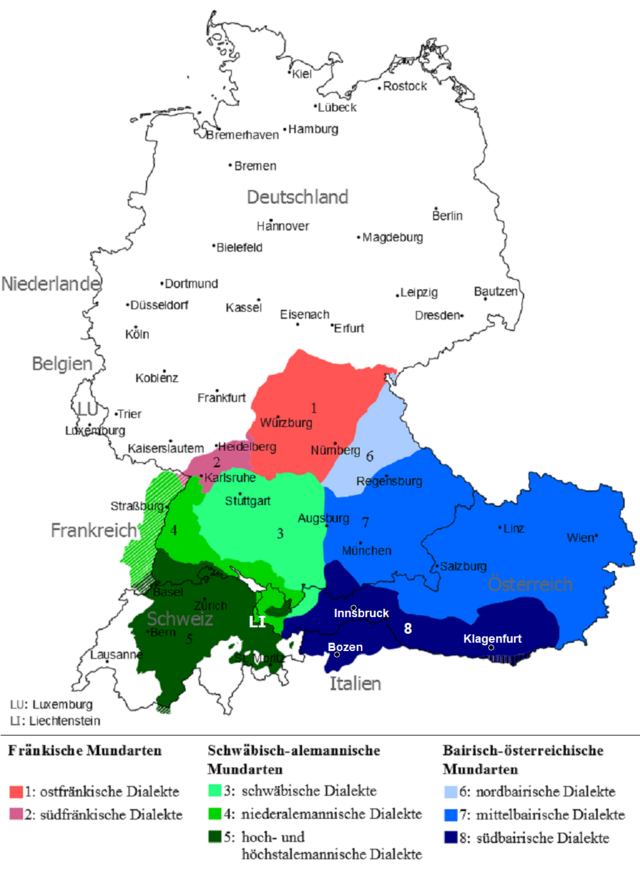

巴伐利亚地区主要通行三种德语方言:

- 奥地利-巴伐利亚语:通行于上巴伐利亚、下巴伐利亚与上普法尔茨,合称“旧巴伐利亚地区”;

- 施瓦本德语:属于阿勒曼尼语分支,通行于巴伐利亚西南部的施瓦本行政区;

- 东法兰克德语:通行于巴伐利亚北部的法兰肯地区。

此外在北部上弗兰肯的克罗纳赫县小镇路德维希施塔特,居民则通行图林根方言。

随着20世纪的城市化与教育普及,越来越多居民,特别是在城市中,开始使用标准德语。

他们的社交文化可于每年举行的慕尼黑啤酒节中一窥全貌,该节庆是全球规模最大的啤酒节,每年吸引约六百万名访客。著名的啤酒花园(Biergärten)亦展现了巴伐利亚人热情友善的一面。

在传统的巴伐利亚啤酒花园中,顾客可自带食物,但必须向花园所属酒厂购买啤酒与饮料。[90]

巴伐利亚人经常强调其独立民族认同,认为自己首先是“巴伐利亚人”,其次才是“德国人”。[91]以19世纪定义,巴伐利亚王国仅于1806至1871年间真正独立存在。1871年加入普鲁士主导的德意志帝国后,这种独立认同更加强烈,尤其受到巴伐利亚民族主义者支持,主张维持天主教与政治独立地位。如今除少数如巴伐利亚党等政党外,多数巴伐利亚人已接受其作为德国一部分的现实。[92]

此外,巴伐利亚并非文化上完全统一的地区。老巴伐利亚(Altbayern,即1806–1815年前的历史核心地区)居民讲巴伐利亚德语,而北部的弗兰肯与西南的施瓦本则有各自的文化与语言,如东弗兰肯语与施瓦本语。

体育

巴伐利亚有两支球队在德甲联赛中比赛:分别是主场位于慕尼黑的拜仁慕尼黑和位于奥格斯堡的奥格斯堡FC。在德乙中也有菲尔特、雅恩雷根斯堡和纽伦堡三支球队参赛。

饮食

政治

巴伐利亚州拥有一个一院制的州议会(Landtag),并实行普选制度。1999年以前,州内还有一个参议院(Senat),其成员是从巴伐利亚的社会与经济团体中挑选出来的,不过已经在1998年的一场公民投票中废止。目前巴伐利亚的政府首脑称为部长主席(Ministerpräsident)。

巴伐利亚长期以来较为支持德国的保守派,其中基督教社会联盟从1946年开始,便在此地拥有庞大优势。并且从1957年其成员当选部长主席之后,执政就不曾中断。

社会民主党(SPD):17席

联盟90/绿党:32席

巴伐利亚自由选民党:37席

巴伐利亚基督教社会联盟(CSU):85席

德国另类选择党(AfD):32席

最近一次州议会选举于2023年10月8日举行。基社盟(CSU)几乎保持了上次选举的得票率,获得了37%的选票。绿党较上次选举下滑了3个百分点,得票率为14.4%。社民党(SPD)再次失利,得票率降至8.4%。自由民主党(FDP)未能跨过5%的得票门槛,因此再次无缘州议会,这是继2013年选举后第二次未能进入议会。右翼民粹主义政党德国选择党(AfD)则获得了14.6%的选票,比上次增长了4个百分点。

中右翼的自由选民党获得了15.8%的选票,并第二次与基社盟组成联合政府,从而使马库斯·索德(Markus Söder)再次当选为巴伐利亚州州长。

与德国大多数简单称为“某某州”(Land ...)的州不同,巴伐利亚采用“巴伐利亚自由州”(德语:Freistaat Bayern)的称谓。这与其他州的差异仅仅是术语上的,因为德国宪法并不区分“州”(Land)与“自由州”(Freistaat),就如同部分城市称自己为自由市一样。这种情况类似于美国部分州份(如马萨诸塞)称自己为“邦联”(Commonwealth)而非“州”(State)。

“自由州”一词起源于19世纪,作为德语中对拉丁语词“共和国”(republic)的替代或翻译。在德国君主制被废除之后,这一名称于魏玛共和国时期广泛用于各州。与许多在战后新成立的州不同,巴伐利亚在第二次世界大战后恢复了“自由州”的称谓。目前还有另外两个州——萨克森与图林根,也自称为“自由州”。

参见

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads