热门问题

时间线

聊天

视角

中古汉语

漢語發展的一個階段 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

中古汉语使用于魏晋、南北朝、隋朝、唐朝时期,继承自上古汉语,后来发展为近代汉语。现代语言学家根据当时的文献资料重建出其特征。

资料

对中古汉语音韵构拟很大程度取决于少数几类资料的详细记录。最重要的资料毫无疑问是《切韵》(601)及其修订本。《切韵》常常和《韵镜》、《七音略》、《切韵指掌图》、《四声等子》等宋朝韵图的解释同用。这些材料可以与现代汉语方言互相印证,借到其他语言(特别是日语、朝鲜语和越南语)的汉语词汇读法、外国地名的中译名、表音文字材料(如婆罗米文、藏文和回鹘文)转写的汉语名词,以及中古时期中文韵文的押韵、声调格式都能为我们所用。[1]:24–41

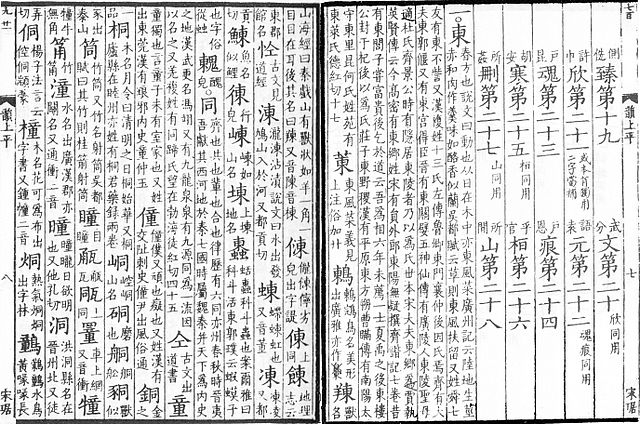

南北朝时期的学者就已经十分关注经典文献的音韵。不同学派编纂了不同的韵书以规范读音、规范押韵体例。[2]:379《切韵》(601)试图囊括六本更早韵书的对立,即“从分不从合”,使得《切韵》实际反映的语音在年代上要早得多。《切韵》在唐朝成为科举考试用韵标准,在接下来几个世纪经历数次扩充与改编。[1]:25

《切韵》是流传下来最早的韵书,也是研究早期中古汉语(EMC,Early Middle Chinese缩写)的最主要材料。高本汉在20世纪早期对中古汉语的开创性研究时,《切韵》仍只有残卷为人所知,学者仍依赖宋朝大幅增编的《广韵》(1008),后来在敦煌藏经洞等处发现了《切韵》重要部分的残卷,1947年于故宫发现了王仁昫于706年所著《刊谬补缺切韵》是《切韵》现存影响最大的增订本。[1]:24–25

《切韵》共有193韵目。[3]:136一韵目可以包括多个韵母,它们只有介音差别,分别列在韵图三等和四等,也称重纽。[1]:27[3]:78, 142–143

Remove ads

《韵镜》(约1150)是现存最早的韵图,它对《切韵》语音系统的分析细致得多,不过《韵镜》已是《切韵》后好几世纪的产物,《韵镜》作者已发现《切韵》的早期中古汉语和他们自己的晚期中古汉语显著不同,不过仍尝试通过对反切的分析尽可能还原《切韵》的音韵系统。他们的分析不可避免地受到了晚期中古汉语的影响,其中反映出唐宋汉语的几项重要转变。[1]:29–30

《韵镜》共有四十三张表,每张都涵盖一部分《切韵》韵目,内部还有分类:[1]:31–32

- 十六摄的“内转”和“外转”具体含义仍有争议,可确定的是它很可能指主元音高度,“外转”是开元音(如/ɑ/或/a~æ/),“内转”则是中元音或闭元音。

- 开合口表示有否唇化;“合口”要么有圆唇元音(如/u/)要么有圆唇介音。

每张表都有二十三行,每行对应一声母。不过《韵镜》实际区分三十六声母,他们将有互补关系的硬腭音、卷舌音和齿音一起放。[4]:43

每个声母还能接着分类为:[1]:30–31

每张表都分十六列,依声调分为四大列,入声可视为/m/、/n/或/ŋ/的变体。声调大列下又分四小列,如此分列的意义长期以来一直有争议。这几列一般依次称为一等、二等、三等、四等,一般认为是声母或介音的腭化或卷舌化,也伴随相似主元音的音值差异(如/ɑ/、/a/、/ɛ/)。[1]:31–32其他学者认为它们不是语音能区分的类别,而是为了兼顾《切韵》和排版而调整。[5]:15, 32–34

如有的话,表中各方框都包括对应《切韵》小韵的字。这样,各小韵都可放在上述几类中。[1]:28

韵书和韵图无法表示这些声韵类的实际发音。现代汉语方言的不同读法可以权当参考,不过也有部分方言分化自晚期中古汉语自然共通语,不能用于构拟早期中古汉语的音值。

早期中古汉语时期,大量汉语词汇有规律借到越南语、朝鲜语和日语(总称为汉字词),不过也有大量音韵信息在此过程丢失。[1]:34–37

Remove ads

尽管用汉字音译外语时会受到外语本身的限制,它仍是了解中古汉语音值的重要手段,因为译方的语言,特别是梵语和犍陀罗语的细节已经了解得十分透彻,[3]:147例如鼻声母/m、n、ŋ/在初唐对应梵语鼻音,但中晚唐则对应梵语不送气浊音/b、d、ɡ/,说明它们在西北方言演变为前鼻化塞音[ᵐb]、[ⁿd]、[ᵑɡ]。[7]:300[3]:163

语音

很多现代汉语的特点在中古汉语就已经奠定,如一字一音、没有上古汉语可能有的辅音丛、有辨义作用的声调、音节结构等等。一个字的字音,也就是一节音节,可以分析成声母、韵母和声调。声母是开头辅音,韵母必须包含一个韵腹(主元音),韵腹前面也可以有一个韵头(又称介音),韵腹后面可以有一个韵尾(元音或辅音)。

对中古汉语语音的研究,主要是围绕切韵音展开,但即使在《切韵》产生的年代,各地的口音也不统一。《颜氏家训》说:“南人以钱为涎,以石为射,以贱为羡,以是为舐;北人以庶为戍,以如为儒,以紫为姊,以洽为狎。”证明南北朝时期的南方和北方口音不一样。《切韵》代表的语音系统到中古后期又发生了若干变化。声母方面,帮、滂、并、明分化出非(f)、敷(可能类似fʰ)、奉(v)、微(ɱ),已如前述。另外唐朝后期的译经师用鼻音对译梵语的不送气浊塞音,日本汉音用清音p来读《切韵》的b,而用浊音b来读《切韵》的m,有些学者认为部分汉语方言的鼻音变成了口部音(如今也出现在闽南语)。

韵母系统也发生了变化,总的来说,是相近韵母合并了。《广韵》有些韵注明与其他韵同用,韵图把不同的韵放在同摄同等,都反映了实际语音变化。也有小部分字归类改变,例如白居易《琵琶行》:“弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故。 门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。”拿有韵的“妇”字押暮韵的“故”字,可见“妇”一类字已经转到暮韵去了。

声调方面,原本全浊音(浊塞音、浊塞擦音和浊擦音)开头的上声字变了去声。韩愈《讳辨》说:“汉之时有杜度,此其子宜如何讳?将讳其嫌遂讳其姓乎?将不讳其嫌者乎?”即是说,韩愈认为“杜”(《切韵》上声)和“度”(《切韵》去声)同音,因为他把“杜”也读成去声。其次是四声根据声母是清辅音还是浊辅音,各分成了两部分。日本安然《悉昙藏》说:“承和之末,正法师来,初习洛阳,中听太原,终学长安。声势大奇,四声之中,各有轻重。”

Remove ads

相传唐末沙门守温创制三十字母[a],来代表中古汉语后期的声母,后来衍生为三十六字母。

晚清陈澧写了《切韵考》介绍分析《切韵》体系的新方法。当时《刊谬补缺切韵》尚未见世,因此他研究的其实是《广韵》。他用系联法分析反切上字发现三十六字母与《广韵》声母系统的差异,如正齿音“照、穿、床、审”在《广韵》各分两类。

结合系联法和梵汉对音、方言材料,就可以拟测《切韵》时代的声母发音。

这声母系统的突出特点是有浊的塞音和塞擦音,和其余两套(送气和不送气)清的塞音或塞擦音构成三组对立的格局。(如帮p、滂pʰ、并b)其次是只有双唇音p、pʰ、b,没有唇齿擦音f。有学者[谁?]认为知彻澄娘可以并入端透定泥,云可以并入匣;有学者[谁?]认为洛阳方言有俟母,而其他方言没有。

《切韵》音系到韵图音系的变化有:

- 硬腭咝音与卷舌咝音合流。[4]:53

- 俟母/ʐ/与崇母/ɖʐ/合流。

- 硬腭鼻音日母/ɲ/也变成卷舌音,但不与任何音合流,而是变成/r/。

- 云母/ɣ/的硬腭变体与以母/j/合流为喻母/j/。[4]:55–56, 59

- 重唇音分化出轻唇音,尤其是有前且圆唇的元音时容易轻唇化(如/j/+后元音,或前圆唇元音)。不过现代闽语保留了重唇音读法,现代客家话部分常用词仍保留重唇音。[4]:46–48

- 浊阻碍音产生气声(吴语保留)。

只有吴语和老湘语保留清浊对立。闽语知组仍读作齿音,其他地方方言的都基本与照组合流。南方方言中它们还和精组合流。现代官话的腭音来自精组和见组的腭化变体,是相当晚近的变化,和早时的硬腭音无关。[4]:45–46, 49–55

Remove ads

研究中古汉语韵母最基本的材料是《切韵》,其次是韵图,由于对《切韵》是否反映实际语音、是否反映一时一地的语音,韵图的等多大程度反映了主元音的差别、多大程度反映了介音的差别等基本问题的理解有分歧,学者对中古汉语的拟音不完全一致,有时韵母归类也有细微差别。普遍认为韵图的合口字有类似u的介音。又由于《切韵》三等字的反切上字自成一套,和其他等不同,因此普遍认为三等字有类似i的介音。有些学者(如高本汉、王力)认为四等字也有介音,有些学者(如潘悟云、郑张尚芳)认为二等字也有介音。

中古汉语的韵尾也没有上古汉语可能有的辅音丛和浊塞音,但仍比现代普通话丰富,有-i、-u、-m、-n、-ŋ、-p、-t、-k等八个。其中-t在一些方言是-r,而-k在一些方言弱化为-ɣ。

过去认为中古汉语有十几个元音,现在一些研究则认为有6至7个,分歧在于来自上古汉语相同韵部的不同等的元音是否相同。但即使认为这类元音不同的学者也承认这类元音非常接近,诗歌中也常通押。

以下以中古汉语6个元音的系统来说明问题:

- 元音/a/出现在一等韵、二等韵、三等韵。出现在一等韵时,/a/同一等重韵的元音/ə/(或写作/ɐ/)对立,出现在二等韵时同二等重韵的元音/e/对立,出现在三等韵时则等同于元音ə,与三等重韵的元音/e/对立。

- 元音/o/主要出现在模韵、虞韵、冬韵、钟韵、江韵。江韵是唯一以/o/为主元音的二等韵,其他二等韵都由主元音/a/和/e/构成一对二等重韵。虞韵时常被认为有个很接近/u/的/o/,因为虞韵在梵汉对音、日本、朝鲜、越南的汉字音里经常念/u/而不是/o/。

- 元音/u/出现在流摄、东韵中。

- 元音/ə/,参见元音/a/。元音/ə/同元音/a/构成一对一等重韵,也同元音/e/构成一对三等重韵。例外的地方是鱼韵,此外由庄组三等真韵发展而来的二等臻韵的主要元音也是/ə/。

- 元音/ɨ/用于之韵、殷韵、蒸韵。当这音素不成音节的时候,表示重钮三等。

- 元音/e/出现在二等韵、三等韵、四等韵,这个一个有重纽的元音。参见元音/a/。

- 元音/i/只出现在三等韵,有重纽。[来源请求]

Remove ads

中古汉语四声最早在约公元500年由沈约提出。[4]:303《切韵》用四声调来编排汉字,分别称作平声、上声、去声和入声。其中入声就是韵尾收-p、-t、-k的字,部位与鼻音韵尾相对应,但其他声调由于缺乏资料,很难重构出准确调值。[1]:52

平声字数最多,《切韵》平声分上下两卷,其他三声都只有一卷。[14]:118

汉语文献已知最早对声调的描述来自宋朝所引9世纪初的唐末《元和韵谱》:“平声哀而安,上声厉而举,去声清而远,入声直而促。”也有学者据此认为平声是平调,上声是高调或升调。

现代汉语方言的四声之间差异极大,以至于根本不可能构拟中古声调。[1]:53

中古汉语的声调系统和相邻的东南亚语言联盟语言—原始苗瑶语、原始壮傣语和古越南语—很像,它们与汉语亲缘关系较疏。而且,早期借词展示不同语言间调类的对应相当严密。[1]:54–551954年,奥德里库尔发现越南语的上声和去声对应其他无声调南亚语系语言的/ʔ/和/s/韵尾。因此他认为原始南亚语没有声调,越南语后来出现的声调因这些辅音脱落而形成,过程称为声调形成(Tonogenesis)。他借此假设中古汉语等其他语言的声调也有相似起源。其他学者也根据转写和借词证据得出相似结论,并据此认为上古汉语无声调。[1]:54–57

在公元后第一个千年结束时,中古汉语和东南亚语言调类音域分裂。全浊声母上声变得与去声相似,晚唐时各调都依声母清浊分裂为阴调和阳调,形成“四声八调”格局。之后大多数方言(除吴语、老湘语和部分赣语)全浊声母消失,这区别就成了音位,使声调由4种变8种;粤语全数保留了,还分化出上下阴入,不过其他大多数方言都没这么多声调,例如官话方言中阳上声变入去声。接着,绝大多数官话方言中塞音韵尾消失,入声并入其余三声。[1]:52–54

Remove ads

语法

中古汉语的语法材料有非常丰富的文学作品,但其中多数是按照上古汉语的经典著作的语法来写,不能直接反映当时的口语。另一方面,流传或出土的大众题材的作品,例如民歌、小说、变文、曲子词等为研究口语语法提供了材料。中古汉语语法上承上古汉语而有所变革,开了近代汉语语法的先河,如新的被动式、完善的使成式等。

中古汉语仍然是单音节词占优势,中古汉语的名词和上古汉语比起来,除了词义的变迁,上古汉语的词头废弃了(如有),取而代之一套新的词头和词尾。最普遍的词头是阿,其次是老;最普遍的词尾是子,其次是儿、头。阿可以加在疑问代词谁、人名、亲属称谓、排行、人称代词的前面;老出现比阿晚得多,唐代之前,只有加在姓前的例子。

- 向者之论,阿谁为失?——《三国志·蜀志·庞统传》[15]

- 忽出唤曰:“阿鼠!”子文不觉应曰:“诺!”——《法苑珠林》(人名)

- 孝琬呼阿叔。帝怒曰:“谁是尔叔?”——《北史·河间王孝琬传》(亲属)

- 阿六,汝生活大可。——《南史·临川王传》(排行)

- 阿你酒能昏乱,吃了多饶啾唧。——王敷《茶酒论》(人称代词)

- 每被老元偷格律,苦交短李伏歌行。——白居易《戏赠元九李十二》(姓)

子和儿起初都是实词,后来发展成小称,再后来发展成词尾。子的应用很广泛,人、动植物、无生物都可以用;儿起初只用在小名,后来又可以用在鸟兽名之后。

- 在马坊教诸奴子书。——《魏书·温子昇传》

- 可怜青雀子,飞来邺城里。——《北齐书·神武帝本纪下》

- 俗谓之嫁茄子。——段成式《酉阳杂俎》

- 道士脱衣,以刀子削之。——《续玄怪录·杜子春》

- 世祖武皇帝……小字龙儿。——《南齐书·武帝纪》

- 细雨鱼儿出,微风燕子斜。——杜甫《水槛遣兴》

- 沔水有物如三四岁小儿……常没水中,出膝头,小儿不知,欲取弄戏,便杀人。——《水经注》

- 前头看后头,齐著铁(金互)鉾。——《梁企喻歌辞》

- 两边角子羊门里,犹学容儿弄钵头。——张祜《容儿钵头》

词头和词尾在汉语方言里发展不平衡,现代南方方言使用词头阿明显多于北方方言;北方方言的词尾儿很发达,吴语、粤语大多只用词尾子,不用儿,客家话方言则只用词尾儿,不用子。

中古的人称代词比上古汉语有很大的变化,第一人称除了继承自上古的我,还有侬;第二人称是由尔发展成的你;第三人称南北朝多用伊,后来又用渠,到了唐朝,又出现了他。

指示代词南北朝出现了一个尔字,通常用于远指。尔还可以解作“这样”的意思,一直沿用到唐代。

- 尔时话已神悟,自参上流。——《世说新语·言语》

- 汝等不应尔。——《南史·裴邃传》

到了唐朝,用于近指的这代替了上古的此,字又作者、遮。

- 牟尼这日发慈言。——《维摩诘经菩萨品变文》

- 细想从来,断肠多处,不与者番同。——晏几道《少年游》

- 待我遮里兵才动,先使人将文字与番人。——《挥尘录余话》

疑问代词方面,问物的南北朝有底字,到了唐朝,又出现了什么,又合音作甚。问情状唐和五代只用争字。问人用谁,问地点用何处,反诘、反问用那。那是“奈何”的合音,东汉已经出现了,唐代用得更普遍。

- 陶冶性灵有底物?新诗改罢自长吟。——杜甫《解闷之七》

- 韩愈问牛僧孺:“且以拍板为什么?”——《唐摭言》

- 耶娘甚处传书觅?——《敦煌零拾·雀踏枝》

- 老去争由我?愁来欲泥谁?——白居易《新秋》

- 在下那得有此才?——《北史·高聪传》

动词的形尾著、了已经虚化,在唐代,著字附着在动词后面表示静止的状态,如王建《北邙诗》:“堆著黄金无处买。”了字附着在动词短语后面表示“完毕”的意思,这在晋代就出现了。

- 珍又每见根书符了。——葛洪《神仙传·刘根》

- 但得上马了,一去头不回。——曹邺《去不返》

到了五代,了就可以作为真正的形尾,表示完成了。

- 林花谢了春红,太匆匆。——李煜《乌夜啼》

上古汉语的判断句不需要系词,到了汉朝,指示代词是发展成系词,到了中古汉语,系词是普遍使用,取代了上古汉语的判断句式。

- 张玄中、顾较是顾和中外孙。——《世说新语·言语》

- 孔老释迦,皆是至圣。——唐《原人论》

- 余亦不是仵加之子,亦不是避难之人。——《伍子胥变文》

在能愿动词方面,产生了附着在动词后面表示可能性的得。

- 无双若认得,必开帘子。——薛调《无双传》

- 我儿若修得仓全,岂不是于家了事?——《舜子变文》

中古汉语表示劝阻时,除了用上古汉语的毋(无)、勿外,也用由代词变来的莫,莫在唐诗最为常见。

- 今日乐相乐,别后莫相忘。——曹植《怨歌行》

- 当杯已入手,歌妓莫停声。——孟浩然《晚春》

中古汉语可用来字煞尾表示过去,如

- 天锡心甚悔来。——《世说新语·赏誉下》

- 君卿指贼而骂曰:“老贼吃虎胆来,敢偷我物!”——张𬸦《朝野佥载·尧君卿》

又是非问不用上古汉语的乎、与,而用否定词变来的无,无后来又写作么,么即是吗的前身。

- 晚来天欲雪,能饮一杯无?——白居易《问刘十九》

- 更作三年计,三年身健无?——白居易《归来二周岁》

- 众中遗却金钗子,拾得从他要赎么?——王建《宫词》

- 不知陶靖节,还动此心么?——李中《听蝉寄朐山孙明府》

中古汉语的句法基本上继承自上古汉语,基本语序和基本原则都和上古汉语相同,例如主谓宾的顺序,修饰语在中心语前,连动式和递系式(兼语式)不需要特别的标记等等。但是,在一些具体的句式上,又比上古汉语复杂而丰富了,这些句式有使成式、处置式、新的被动式等等。

上古汉语表达使成的意义往往只用动词或形容词的活用实现,如《孟子·梁惠王下》:“匠人斫而小之。”中古汉语在此基础上,通过在动词后面附加动词或形容词来表达使成。如果动词带宾语,宾语可紧跟在主要动词的后面,也可跟在次要动词或形容词的后面。

- 复于地取内口中,啮破即吐之。——《世说新语·忿狷》

- 检书烧烛短,看剑引杯长。——杜甫《夜宴左氏庄》

- 谁能拆笼破,从放快飞鸣。——白居易《鹦鹉》

- 无令长相随,折断杨柳枝。——李白《宣城送刘副使入秦》

- 结珠为帘,杂宝异香为屑,使数百人于楼上吹散之。——《拾遗记》

有时候,中古汉语连动句式的两个连续动词的后者词义虚化了,只起补充前面动词的作用。类似的动词有表得到义的取、得,表动作趋向的来、去、出、入等。

- 庾时颓然已醉,绩堕几上,就以头穿取。——《世说新语·雅量》

- 苍天变化谁料得?万事反复何所无?——杜甫《杜鹃行》

- 见人入来,即语曰:“有人入来。”——唐《霍小玉传》

- 车出去,南壁开,后车过,壁复如故。——《神仙传·刘根》

- 最怜双翡翠,飞入小梅丛。——元稹《生春》

上古汉语表示“秉持”义的把、将在中古渐渐虚化,有了处置的意义,后面可接处置的对象(正常情况下的动词宾语),从而构成了处置句式。

- 已用当时法,谁将此义陈?——杜甫《寄李十二白》

- 悠然散吾兴,欲把青天摸。——皮日休《初夏游楞伽精舍》

中古汉语除了继承上古的“为……所……”句式之外,还可以使用被字句式。被字从“蒙受(不幸)”的意义衍化出了被动的意义。这种句式的动作遭受者变成句子主语,如果出现了动作的施行者,则要由被字引出。

- 莫愁剑阁终堪据,闻道松州已被围。——杜甫《黄草》

- 祢衡被魏武谪为鼓吏。——《世说新语·言语》

有时候,在表示遭遇的前提下,主语可以是动作的遭受者(间接受事),而动词还可以带一个直接受事作为宾语。有时候,甚至原本作为主语的间接受事也省略了。

- 娘子被王郎道着丑貌。——《丑女缘起》

- 每被老元偷格律,苦教短李伏歌行。——白居易《戏赠元九李十二》

词汇

中古汉语词汇大部分继承或派生自上古汉语,同时吸收了少量周边民族语言的词汇。

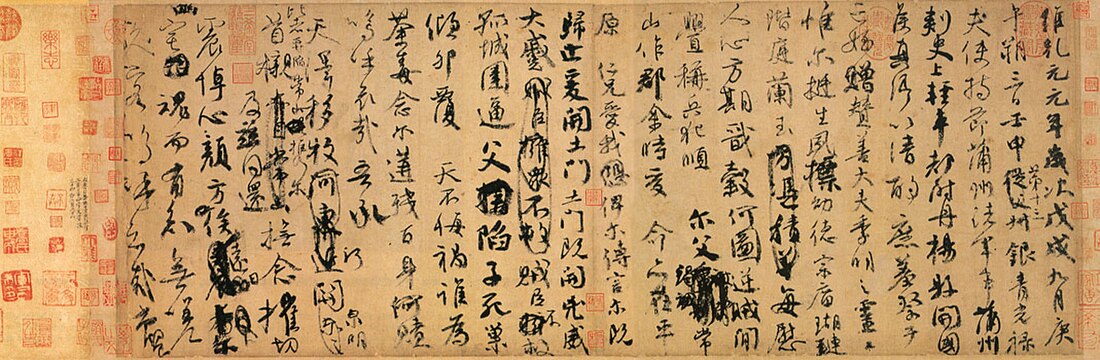

书写系统

中古汉语以楷书汉字书写,也使用楷书的手写变体行书和草书。书写时竖排从上到下,换行时到左首另起一排,有时也横排从右到左书写。

文学作品

中古时期的口语和书面语已有一定差距,书面语采用上古汉语经典作品的语法和词汇,用来创作大量文集、小说和史学作品。但是也有一些韵文诗词采用平实语言创作,例如白居易的诗作就以语言平实著称。同时也存在贴近生活的散文如志人志怪小说、变文、佛典等。

- 《敦煌曲子词集》

注释

- 守温三十字母是:不、芳、并、明、端、透、定、泥、知、彻、澄、日、见、溪、群、来、疑、精、清、从、审、穿、禅、照、心、邪、晓、匣、喻、影。

参考文献

参见

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads