热门问题

时间线

聊天

视角

美國文化

美國文化總覽 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

美國文化涵蓋了多層面的社會行為、制度與規範,包括語言、文學、音樂、視覺藝術、表演藝術、飲食、體育、宗教、法律、科技,以及各種風俗信仰與知識體系。這一文化體系的形成,源自美國自身的歷史發展、地理條件,以及來自國內外多重力量與移民潮的推動[1]。

美國文化的基礎最初以西方為主,尤其受到英國傳統的深刻影響,但同時也融入法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、蘇格蘭、威爾斯、猶太、波蘭、西班牙、斯堪的納維亞與拉丁美洲等多個地區的元素。隨著歷史演變,非西方文化也成為美國文化中的一部分,非洲(尤其西非)與原住民文化的影響尤為顯著,而近代亞洲文化的加入,則進一步豐富了美國社會的多元面貌。由於移民潮一波接一波,美國逐漸形成一個跨越種族與背景的文化體系,使其成為全球少有的多族群、多文化融合社會。美國在過去曾被認為是一種大熔爐文化,但近年來關於文化多樣性的研究,更傾向於以「沙拉盤」來形容,意指各種族群與文化並存,彼此保持差異卻共同構成整體。

在藝術與娛樂領域,美國孕育並推動了多種音樂風格的誕生與發展,包括爵士樂、藍調、福音音樂、鄉村音樂、搖滾樂、重金屬以及嘻哈音樂等,這些流派不僅影響美國社會,亦對世界流行文化造成深遠衝擊。美國在體育方面亦展現獨特風格,其中美式足球、棒球、籃球與冰球被視為「四大運動」,這些體育項目不僅代表休閒娛樂,更蘊含社會認同與地域歸屬感。美國飲食文化則以多元化與地域性著稱,熱狗、奶昔與燒烤是其中廣為人知的代表,但不同社會階層與地區仍保有各自獨特的飲食偏好。語言方面,英語是最常使用的語言,雖然美國長期以來並無法律明定官方語言,但在2025年已有總統行政命令宣告英語為官方語言[2]。

在宗教生活方面,美國主要人口信仰新教與天主教,但隨著世俗化的推動,無宗教人口比例逐漸增加。宗教雖仍是美國文化的重要組成部分,但因其多元性與個人自由選擇的特徵,使美國在宗教信仰上展現出高度包容性。美國文化在宗教信仰與部分社會價值觀上顯得相對保守,在富裕西方國家中屬於較為特殊的例子。與歐洲大多數已高度世俗化的社會相比,美國的宗教參與率與保守傾向更接近部分中東歐國家,如波蘭[3]。根據英格爾哈特—韋爾策爾世界文化地圖的研究,美國在「世俗—傳統」維度上的位置低於其他富裕社會,其宗教信仰水平與部分發展中國家相近[4]。

政治與價值觀方面,美國文化深受美國革命與啟蒙思想影響,核心理念包括自由、個人主義與有限政府。《美國憲法》、《權利法案》與《重建修正案》進一步奠定了美國對基本權利的保障。《憲法》第一修正案為言論自由提供了有效保障[5][6][7][8],美國社會普遍支持表達自由與使用互聯網的權利[9][10]。美國法律體系多數基於英國普通法發展而來,並在不同州份間展現差異與靈活性[11]。根據文化研究,美國文化在價值傾向上展現出對「自我表達價值」的強烈傾斜,並將世俗理性與傳統元素相互交融。一方面,美國文化強調人權、個人主義與反權威傾向,另一方面,宗教、愛國主義與家庭價值觀等傳統觀念依舊影響著美國社會。這種文化的並存,使美國社會在多元與矛盾中形成獨特的平衡[12][13][14]。

美國地域文化差異明顯,新英格蘭、中大西洋、南部、中西部、西南部、山地地區與太平洋西北地區各自形成獨特的文化風貌,反映出各自的歷史背景、移民來源與地理環境[15]。美國文化的差異亦受種族與族裔、年齡、宗教、社會經濟地位與人口密度等因素影響。這些差異孕育出高雅文化與通俗文化的並存,並發展出各種各樣的次文化。無論是藝術、娛樂、科技還是生活方式,美國皆在全球範圍內展現出巨大的影響力,並被廣泛視為文化超級大國[16][17]。

Remove ads

歷史

美國文化的歷史源自歐洲殖民時期,最初由英國與西班牙在北美的殖民活動奠定了基礎。17世紀時,英格蘭人是北美殖民地人口的主要族群,佔據絕對多數。至1700年,殖民地總人口約25萬人,其中英格蘭裔仍為最大族群。1790年首次美國人口普查時,英格蘭裔約佔總人口的47.9%,在白人族群中比例達60%。其他歐洲族裔也逐漸加入,包括威爾斯人、蘇格蘭-愛爾蘭人、蘇格蘭人、愛爾蘭人、德意志人、荷蘭人、法國人與瑞典人,這些移民共同在不同程度上改造並豐富了以英格蘭文化為基礎的美國社會。以各殖民地為例,英格蘭裔人口比例在麻薩諸塞州高達85%,而在賓夕法尼亞州則約為30%。德裔移民自1720年代至1775年間約有10萬人,蘇格蘭-愛爾蘭裔則多達25萬人,他們都在語言、宗教、生活習慣與教育制度等方面留下深刻影響。

在美國文化的形成過程中,傑佛遜民主成為一項核心創新,並至今仍是國家身份的重要部分。托馬斯·傑佛遜撰寫的《維珍尼亞州筆記》(Notes on the State of Virginia)可被視為美國人首次有影響力的本土文化評論,這部作品主要是針對部分歐洲知識分子將美洲的動植物與人類視為「退化」的觀點所作出的回應。傑佛遜透過文字展現了美國社會在自然環境、社會制度與文化自覺上的立場,這種文化上的自我辯護逐漸演變為美國人對自身價值與特質的信念。

隨著時間推移,非原住民文化的影響進一步擴展。德裔移民在許多地區留下鮮明的足跡,愛爾蘭與義大利移民則在美國東北部形成重要的文化社群。夏威夷在被美國兼併之前,就已受日本移民的深遠影響,使日本文化成為當地生活的重要組成部分。拉丁美洲文化的影響在前西班牙殖民區域尤為明顯,但也隨著移民潮擴散至全美。亞洲文化則主要集中於東北與西岸大城市,從飲食、宗教到教育都帶來新的面貌。加勒比地區文化亦因移民而進入美國,自廢除奴隸制度以來,加勒比成為非洲裔移民的主要來源,這些群體不僅增長了美國黑人社會的規模,還在教育、音樂、體育與娛樂等方面帶來顯著影響。

原住民文化至今仍然存在,許多原住民族群維持傳統的治理方式與土地集體所有制,並在法律上由保留地制度加以管理。規模較大的保留地主要位於美國西部,尤其是奧克拉荷馬州、亞利桑那州與南達科他州。不同原住民文化在歐洲人接觸之後的命運差異極大。加勒比的泰諾文化幾乎滅絕,語言不復存在,但當地正在進行文化復興運動。與之相對,夏威夷的本土語言與文化雖受到衝擊,卻在當地與美國本土及亞洲移民文化並存至今,並對主流文化作出貢獻,例如衝浪運動與夏威夷襯衫已成為美國流行文化的代表元素之一。然而,美國領土上大多數原住民語言仍處於瀕危狀態。

美國文化始終展現多重張力與對比,一方面具有保守與自由兩種傾向,同時兼具科學精神與宗教信仰的競爭。政治制度中的民主結構、冒險精神與自由表達的強調,使美國在文化上同時包含物質與道德元素。儘管美國社會一貫秉持個人主義、平等主義、自由與共和理念,但由於幅員遼闊與人口多樣化,其文化表現形式極為多變。

美國長期以來吸納來自全球各地的移民,成為世界上移民人口最多的國家。這種龐大的移民基礎,使美國成為各種族群、傳統與價值觀的交匯之地。這種多樣性不僅塑造了美國的社會面貌,也使美國文化在全球具有廣泛影響力,從語言、藝術、流行文化到政治價值觀,美國文化在世界範圍內的擴散,形成所謂的「美國化」現象。

Remove ads

地域文化

美國地域文化的形成深受殖民歷史與移民傳統的影響。文化地理學者科林·伍達德認為,美國大致可以劃分為十一個文化區域,每一區域的特色均與最初的定居者來源與發展脈絡密切相關。在東部,「揚基地帶」(Yankeedom)是清教徒文化區,其影響力自北而南涵蓋新英格蘭至五大湖北部,以及密西西比河與密蘇里河的上游地帶。紐約大都會區則繼承了新尼德蘭文化的影響,以商業、金融與多元文化為特色。由賓夕法尼亞向外擴展的「中部地帶」涵蓋了下五大湖區與密西西比河以西的上中西部地帶。阿帕拉契亞文化區則自西維珍尼亞延伸,經過中西部南緣與上南方,直至阿肯色與奧克拉荷馬南部。深南部(Deep South)則從北卡羅來納、南卡羅來納延展至佛羅里達,再向西至德薩斯州,深受奴隸制社會的歷史影響。

在美國西部,科林·伍達德將其劃分為三個獨特的文化區域。首先,西南部的「埃爾諾爾特」(El Norte),在西班牙語中為「北方」的意思,涵蓋亞利桑那、新墨西哥、德薩斯部分地區及加利福尼亞南部,這些地區在16至18世紀由西班牙殖民,形成了以西班牙語、墨西哥文化和天主教為基礎的區域特色,至今保留雙語和跨境經濟的特徵。其次,「左海岸」(Left Coast)包括加利福尼亞、俄勒岡和華盛頓州的沿海地區,於19世紀中葉由來自新英格蘭的揚基人及大阿帕拉契地區的移民,融合了進步主義和個人自由的價值觀,造就了舊金山、波特蘭等城市的獨特文化。最後,內陸西部(Far West)是一個廣闊但人口稀少的區域,涵蓋蒙大拿、懷俄明、愛達荷、內華達等地,受19世紀晚期聯邦政策(如《宅地法》)和鐵路開拓影響,居民強調個人自主並對外部干預持懷疑態度,形成了獨特的內陸文化。

美國南方常被非正式地稱為「聖經帶」(Bible Belt),原因在於福音派新教的社會保守主義在此根深蒂固。基督教在此地的宗教參與率普遍高於全國平均水平,與此相對,東北部則以主流新教與天主教為主,中西部與五大湖區則宗教多樣性更為明顯,猶他與愛達荷南部則形成「摩爾門帶」(Mormon Corridor),而西部沿岸則以相對世俗化著稱的「無教堂帶」(Unchurched Belt)。根據調查,佛蒙特州的非宗教人口比例高達34%,而聖經帶的亞拉巴馬州僅約6%。

美國的文化差異有深厚的歷史根源。南北戰爭前的南方奴隸制度即為典型案例,南方依賴奴隸勞動發展種植園經濟,而北方則逐步走向工業化與自由勞動制度,這種社會與經濟上的差異最終引發嚴重對立。1861年,南方諸州脫離聯邦,成立美利堅邦聯,導致美國內戰的爆發,這場衝突加深了地域文化在歷史記憶中的地位。

Remove ads

傳統與習俗

美國最常使用的語言是英語,具體而言是美式英語。2025年3月1日,美國總統特朗普簽署了行政命令,正式將英語指定為美國的官方語言。這是美國歷史上首次在聯邦層面上確立官方語言。在此以前,雖然美國在聯邦層級無法定官方語言,英語實際上作為全國通用語言,在政府、教育和商業中被廣泛使用。

根據各州與領地的規定,目前有超過三十個州通過法律確認英語的官方語言地位,而部分州與美國領地則同時承認其他語言,例如夏威夷同時承認夏威夷語,阿拉斯加法律上承認二十多種原住民族語言,波多黎各則以西班牙語為主要官方語言。根據統計,美國境內共使用或手語表達約430種語言,其中170餘種為美國本土或領地的原住民族語言。聯邦、州與地方政府在教育、司法及公共服務領域,偶爾會針對非英語使用者提供語言協助。

美國是一個移民社會,各語種使用者遍佈全國各地。全國範圍內使用的語言超過300種,而在紐約這樣的大都市,估計有高達800種語言被使用。美國的語言使用者來源廣泛,其中約有150種屬於美洲原住民族語言,另外則由各個移民群體帶來。許多移民初到美國時的母語並非英語,但部分群體本身來自英語廣泛使用的國家,例如加拿大、牙買加與英國,或來自英語具有官方地位的國家,例如印度、奈及利亞與菲律賓,因此部分移民能在抵達前便具備英語能力。根據美國人口普查局在2023年的美國社區調查數據,約78%的美國人在家中僅使用英語,大約8.4%的美國人表示自己使用英語的能力未達到「非常流利」的程度。英語仍是社會大多數層面溝通的主要語言,但多語環境的存在構成了美國文化的特徵之一。

在英語之外,美國最重要的語言是西班牙語。全國約有13.4%的人口在家中使用西班牙語,西班牙語社群分布廣泛,尤其集中於西南部、佛羅里達州以及大城市的拉丁裔社區。波多黎各以西班牙語為主要官方語言,而在新墨西哥州,西班牙語在教育與行政實務上有特殊保障。隨著拉丁美洲移民的增加,西班牙語在美國的使用範圍持續擴大,並對教育、媒體與公共生活產生更大影響。在其他語言方面,中文是全美第三大語言,約佔人口百分之一,涵蓋普通話與粵語等不同方言。超過一百萬人使用的語言還包括他加祿語、越南語、阿拉伯語、法語、韓語與俄語。這些語言群體在全國各大城市形成多元文化社區,為美國的語言環境帶來更多層次。

原住民語言是美國文化遺產的重要部分,約有150種仍有人使用,但多數面臨瀕危。夏威夷語在20世紀一度衰退,但經過教育推廣後逐漸復甦,成為夏威夷文化認同的重要元素。阿拉斯加原住民語言以及美國西部和西南部的印第安語言,也在不同程度上受到保護與復興努力。美國手語(ASL)則是另一種重要的語言系統,擁有數十萬使用者,並在教育及法律上獲得承認。

Remove ads

美國的節假日體系融合了歷史事件、宗教傳統與社會文化特色,聯邦政府每年承認若干全國性假日,雖然法律僅要求聯邦機構與聯邦僱員遵守,但各州與私營企業多半也會跟隨。除此之外,各州亦可自行設定特有的州級假日。

每年1月1日為新年(New Year's Day),標誌著格里曆新年的開始。前一晚的跨年夜是全國盛事,民眾會聚集於家庭、酒吧或公共廣場倒數計時,紐約時代廣場的水晶球降落儀式尤其著名。新年同時被視為聖誕與新年季假期的結束,人們在這一天休息、聚會,或制定新年計劃。

1月的第三個星期一為馬丁·路德·金紀念日(Martin Luther King Jr. Day),以紀念這位生於1929年1月15日的民權領袖。他以推動種族平等與非暴力抗爭聞名,於1968年遇刺身亡。該假日於1983年由美國國會設立,1986年首次全國實行,象徵對民權運動的肯定。部分州將此日與其他節日結合,例如與南方邦聯領袖的紀念日並列,例如維珍尼亞州的李-傑克森紀念日,引發社會爭議。

1月的第三個星期一是華盛頓誕辰紀念日(Washington's Birthday)。該假日最初於1879年確立,用以紀念美國首任總統喬治·華盛頓。1968 年《統一假日法案》將日期固定在二月第三個星期一,以便長周末的安排。雖然法律上名稱從未更改,但民間普遍稱之為「總統日」(Presidents' Day),並常視為紀念所有美國總統。商家也常利用這一天進行大規模促銷,使其兼具經濟與文化意義。

5月的最後一個星期一為陣亡將士紀念日(Memorial Day),用以追悼自南北戰爭以來在服役中犧牲的軍人。最初日期為五月三十日,後因《統一假日法案》改為現行時間。這一天許多家庭會前往墓地獻花,政府與社區亦舉行遊行或悼念儀式。同時,該日也被視為夏季的非正式開端,人們常舉辦野餐、露營與各類休閒活動。

6月19日是六月節(Juneteenth),紀念1865年德州接獲《解放奴隸宣言》消息之日,象徵奴隸制度的真正終結。該節日於非裔社群中長期流傳,直到2021年正式成為美國第十一個聯邦假日,成為反思平等與自由的重要時刻。當天多有文化節慶、音樂表演與社區聚會。

7月4日為美國獨立日(Independence Day),源於1776年《獨立宣言》的發表,是美國的國慶日。全國各地會舉行煙火表演、遊行、音樂會與家庭聚餐,戶外烤肉尤其常見。這一天象徵美國立國精神,也是凝聚公民身份認同的重要時刻。

9月的第一個星期一為勞動節(Labor Day),紀念工人運動與勞工貢獻。該日於19世紀末興起,1894年被國會定為法定假日。現今,除了遊行與慶祝外,它也標誌夏季結束與新學年的開始。美式足球賽季常於勞動節之後展開。

10月的第二個星期一是哥倫布日(Columbus Day),紀念克里斯多福·哥倫布於1492年抵達美洲。它同時被義大利裔美國人視為慶祝文化傳承的節日。然而,隨著對殖民歷史與原住民族受害的反思,許多州改以「原住民日」(Indigenous Peoples' Day)取代,以彰顯美洲原住民的歷史與文化。在南達科他州則稱為「美洲原住民日」(Native American Day)。在夏威夷則設有「發現者日」,但並非州法定假期(Discoverer's Day)。

11月11日是退伍軍人節(Veterans Day),用以致敬所有曾服役的美國軍人。其源自1918年第一次世界大戰的停戰協定,當時停火於「十一月十一日十一時」生效。雖然最初稱為「休戰日」(Armistice Day),1954年改為現名。全國多舉行默哀、遊行與軍事紀念儀式,以表達對軍人的尊敬。

11月的第四個星期四是感恩節(Thanksgiving Day),起源於殖民時代清教徒慶祝秋收的日子,後逐漸演變為全國家庭團聚的日子。傳統上,人們會享用火雞大餐,搭配蔓越莓醬、南瓜派與馬鈴薯泥。感恩節同時象徵年末聖誕與新年季的開始,隔日的「黑色星期五」為美國一年一度的購物狂歡日,商家為招徠顧客推出大量折扣。

12月25日的聖誕節(Christmas)源自基督教慶祝耶穌誕生,但在美國已廣泛世俗化,成為全民共享的節日。裝飾聖誕樹、交換禮物、懸掛長襪與聖誕老人傳說皆為習俗。雖然並非所有美國人信仰基督教,聖誕節仍是聯邦假日,並成為文化與商業的重要日子。

除了聯邦假日外,美國亦有許多廣泛慶祝的非官方節日。10月31日的萬聖節是兒童化裝、索取糖果的日子;3月的聖帕特里克節與5月的五月五日節分別反映愛爾蘭與墨西哥文化的影響。這些節日雖無官方假期,但在美國社會生活中占有一席地位。

Remove ads

美國的飲食文化是多元與融合的產物,約在19世紀開始形成獨特風格,其特色源於歐洲殖民者帶來的傳統食譜、美洲原住民的食材運用,以及隨後各波移民群體的影響,及後漸漸展現當地人講究輕鬆自在、簡便快捷的餐飲文化[18]。標誌性的美國食物如蘋果派、甜甜圈、南方炸雞、美式披薩、漢堡與熱狗,往往被視為本土象徵,但其實多數源於外來食譜的本地化與創新。法式炸薯條、墨西哥捲餅與玉米片,以及義大利風格的義大利麵料理,都被廣泛吸收並改良為美式風味。

美國家庭餐桌的菜色差異甚大,受到地區背景與家庭文化傳承影響。新移民常延續家鄉的飲食習慣,而這些料理經過時間也可能被「美國化」,形成如美式中國菜、美式義大利菜、美式墨西哥菜等,例如雜碎、幸運餅乾與加州卷壽司等,都屬於在美國發展出的「外國食物」[19]。在美國大城市,越南菜、韓國料理與泰國料理等亞洲飲食較為常見,且多以接近原有風味的形式呈現,反映出美國飲食文化中對多樣化飲食的接受度。德國飲食對美國影響特別深遠,尤其在中西部地區,馬鈴薯、燉肉、香腸、蛋糕與麵食十分常見。漢堡、燉牛肉、烤火腿與熱狗,皆可追溯至德國料理的影響。飲品方面,美國人普遍偏好咖啡而非茶。超過半數成年人每天至少喝一杯咖啡。橙汁與牛奶成為早餐的常見飲料,部分原因來自20世紀初美國食品業的大規模行銷。

美國快餐業是全球最早成形且規模最大的行業之一。麥當勞、漢堡王、必勝客、肯德基與達美樂等品牌遍布世界各地,並在1940年代首創得來速(drive-through)的經營模式。這些品牌不僅塑造了現代飲食習慣,也成為美國文化與行銷力量的象徵。另一方面,方便食品如急凍食品在20世紀中期以後風靡美國,這種餐點只需加熱即可食用,成為許多家庭配合電視娛樂的日常,因此又被稱爲「電視晚餐」。1980至1990年代間,美國人的平均熱量攝取量增加了約四分之一,而快餐店的普及與含糖飲品的流行,被公共衛生專家視為導致肥胖率上升的重要因素。碳酸飲料尤其受歡迎,含糖飲品平均佔美國人每日總熱量的近一成。

美國飲食習慣中還有一些獨特的社會規範。餐館用餐時支付小費已成為不成文的社會禮儀,通常約為賬單總額的15%至20%[20]。學界對小費起源有不同解釋,一說認為源自19世紀美國富豪在歐洲旅行後效仿貴族習俗[21],另一說則認為是勞資制度下轉嫁服務人員收入的方式。近年,美國社會對小費文化的爭議持續升溫,主要集中在「強迫性小費」(guilt tipping)和「小費膨脹」(tip creep)等現象上。隨著流動支付系統的普及,許多自助點餐機、快餐店和咖啡館等場所也開始提示顧客給予小費,這種做法引發了部分消費者的不滿。

美式用餐文化與中式飲食的「共食」習慣存在顯著差異。在美國,餐廳用餐通常採取個人點餐模式,每人享用獨立份量的菜餚,而中式飲食文化中,特別是在家庭或團體聚餐時,普遍以共食為主,多道菜餚置於餐桌中央供大家分享。美國餐廳提供的食物份量通常較大[22],研究顯示,從1970年代到1990年代,部分餐點(如漢堡、薯條和飲料)的份量平均增加了50%至60%以上[23]。這種份量增大的趨勢促使消費者攝取過多熱量,被認為是美國超重和肥胖問題的重要原因之一。

美國飲食中也存在一些文化禁忌與敏感議題。炸雞與西瓜長期與非裔美國人群體的刻板印象掛鉤[24][25],源自19世紀奴隸制度時期的歧視性宣傳,奴隸主及種族主義者常用炸鷄和西瓜作為貶低非裔的符號,宣稱非裔只需這些簡單食物和休息便會滿足,以此貶低他們的智力與需求[26]。當炸雞和西瓜被用於針對非裔的玩笑或刻畫時,特別是在公開場合或敏感語境中,會因歷史背景而被視為冒犯。即使在當代,偶爾仍有公眾人物因不當言論引發爭議,例如非裔美國職業高爾夫球手老虎伍茲,曾兩次因涉及炸雞的言論而被捲入種族爭議。1997年,伍茲贏得美國名人賽後,球手福茲·佐勒爾(Fuzzy Zoeller)在採訪中以玩笑口吻表示,希望伍茲作為衛冕冠軍不要在下一年的冠軍晚宴上選擇「炸雞」或「羽衣甘藍」等食物,這些食物常與非裔美國人的刻板印象相關[27]。此言論被批評為種族歧視,佐勒爾隨後公開道歉,並失去部分贊助商支持。2013年,西班牙球手塞爾希奧·加西亞(Sergio Garcia)在與伍茲的爭執期間,於一場歐洲巡迴賽晚宴上開玩笑稱,若邀請伍茲共進晚餐,將「每晚提供炸雞」。這句話因帶有種族刻板印象而引發爭議,加西亞隨後道歉,稱無意冒犯,伍茲則表示失望但接受道歉[27]。

Remove ads

美國的體育文化深受歷史、教育體系與商業娛樂的影響。19世紀中葉,美國的高校開始重視校內體育活動,最初以田徑、划船等運動為主,隨後逐漸發展出美式足球的比賽。進入20世紀後,體育課程被納入中小學教育[28],體育不僅被視為強健體魄的方式,也被認為能培養團隊精神與紀律。這種從校園延伸至社會的傳統,使體育成為美國文化的重要組成部分。

美國三大體育運動是棒球、美式足球與籃球。這些運動的人才培養通常從中學和高中階段開始,球探與教練會關注有潛力的選手,並透過獎學金將他們送往私立中學或大學就讀;大學體育賽事(特別是國家大學體育協會的比賽)是職業選秀的主要來源,同時也為學校贏得榮譽和獎項[29]。表現優異的運動員往往會被職業球隊的球探或選秀制度挑選,其中棒球選手可在高中畢業後即被職業球團吸收,而美式足球與籃球則多透過大學體育體系進入選秀,完成學業或達到年齡門檻後才展開職業生涯。進入頂級聯盟的球隊通常擁有龐大且熱情的支持群體,不少球迷對心儀球隊的投入幾乎可與宗教信仰般的狂熱程度相比。

棒球通常被視為美國最早的主要團隊運動,其職業化歷史可追溯至1869年,當時辛辛那提紅襪隊成為首支公開職業球隊。20世紀上半葉,棒球幾乎沒有競爭對手,被譽為「國技」或「國民消遣」。雖然自20世紀中期以後美式足球的地位已超越棒球[30],但棒球仍在美國文化中具有深厚象徵意義。美國職業棒球大聯盟(MLB)每年舉行的世界大賽仍是全國矚目的體育盛事,而春訓、全明星賽與各地的地方球隊也展現出棒球對社區與家庭娛樂的影響。

美式足球如今是美國最受歡迎的觀賞性運動。國家美式足球聯盟(NFL)於20世紀中期逐步發展壯大,自1970年美式足球聯盟(AFL)與前者合併後,聯盟規模擴張並提升了賽事的商業價值。「超級碗」是美國每年收視率最高的體育賽事之一,不僅是體育比賽,也是文化盛典,其廣告與中場表演更是社會熱門話題。大學美式足球同樣具有龐大影響力,各州立大學與私立名校的比賽能吸引數萬甚至十萬人入場,形成特有的體育傳統與社區認同。

籃球是另一項起源於美國的運動,由詹姆斯·奈史密斯於1891年創立。國家籃球協會(NBA)自20世紀後半葉起成為全球最具影響力的籃球聯盟,誕生了如麥可·喬丹、勒布朗·詹姆斯與科比·布萊恩特等國際巨星。籃球因為場地需求相對簡單,也廣泛流行於校園、城市社區與鄉村地區。除了男子職業賽事外,美國女子籃球聯賽(WNBA)自1997年成立以來,也推動了女性籃球的專業化發展。

冰球在美國雖不及上述運動普及,但在五大湖地區與新英格蘭傳統上擁有深厚根基。國家冰球聯盟(NHL)原本以加拿大球隊為主,但自1990年代推行南進與西進政策後,逐漸在佛羅里達、德州、加州等地建立球隊[31]。雖然南部球隊的經營起初並不穩定,但冰球文化已擴散到更多地區,美國國家隊也在國際賽事中展現競爭力。

英式足球在美國的發展相對特殊。作為青少年與校園最受歡迎的參與性運動之一,英式足球長期被視為培養兒童體能與團隊精神的重要途徑。美國職業足球大聯盟(MLS)於 1996年展開比賽,近年快速擴張,目前已有30支球隊,並計劃繼續增加[32][33]。美國國家男子足球隊雖在世界盃中成績有限,但女子國家隊則在國際舞台上表現突出,曾多次奪得世界盃與奧運金牌。

女子體育的突出成就與1972年通過的《教育法》修正案第九條息息相關。該法要求在接受聯邦資助的教育機構中,男女在運動資源與經費上享有平等機會[34]。這項政策推動了大學女子運動隊的普及,並促成女子在足球、籃球、體操與田徑等領域取得世界級表現。美國女子運動員在奧運會上屢獲佳績,即是此制度的成果之一。

除了職業與校園體育外,美國也重視全民參與的運動文化。跑步、游泳、健身與馬拉松比賽在都市與社區十分流行。馬拉松賽事如波士頓馬拉松與紐約馬拉松,不僅是體育賽事,也是城市文化的重要象徵[35]。許多美國人將運動與健康、生活方式聯繫在一起,使運動成為日常習慣。

媒體與商業推動亦是美國體育文化的重要特徵。電視轉播、廣告與品牌贊助使運動明星成為流行文化的代表人物。體育不僅是比賽,更是娛樂產業的一部分,與音樂、時尚及電影產生交集。大型體育場館與轉播權收入也反映出體育與經濟的緊密結合。

Remove ads

社會

美國是一個高度多元的社會,其人口結構顯示出廣泛的族裔與文化來源。種族概念在美國社會有著深遠影響,早在建國之前便已存在。美國長期以來依據膚色、外貌等特徵進行社會分類,並由此形塑了政治與社會結構。美國人口普查局目前將人口劃分為五大種族群體:白人、非裔、美洲原住民(包括阿拉斯加原住民)、亞裔與太平洋島民(包括夏威夷族)。人口普查局並未將西班牙裔或拉丁裔歸類一個種族分類(race),而是一個族裔分類(ethnicity)[36]。因此,一個人可以同時是「西班牙裔」且與任何種族身份共存,例如「白人西班牙裔」或「非裔西班牙裔」[37]。

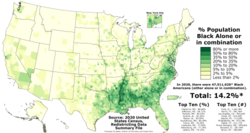

根據2020年美國人口普查數據,美國有37個人口數量超過一百萬的族裔群體。在這些群體中,歐洲、中東或北非血統的白人是規模最大的族群,約佔全國總人口的57.8%。其次是西班牙裔與拉丁裔美國人,佔比約 18.7%。非裔美國人為第三大族群,佔12.1%。亞裔美國人則佔5.9%,而美洲原住民約有370萬人,約佔總人口的1%。

在移民方面,美國長期以來是全球移民最多的國家。根據聯合國的統計,美國境內的移民人口超過5,000萬人,是世界上規模最大的移民群體。2018年,美國境內的移民及其子女總數接近9,000萬人,約佔全國總人口的28%。其中,有四成五的外國出生人口已成為歸化公民,另有約四分之一是合法永久居民,少部分持有臨時合法居留身分,還有約兩成三則屬於非法移民。美國在難民安置方面亦領先全球,數十年來接收的難民數量一度超過其他各國總和。

亞裔社群在全美各大城市建立的「唐人街」與「小東京」等聚落,不僅為新移民提供生活上的支援,也將亞洲飲食文化帶入美國主流社會。如今,中國菜、日本料理、韓國菜與越南菜已成為美國城市中常見的餐飲選擇。西班牙裔與拉丁裔社群則透過語言、音樂、節慶與美食,對美國文化產生顯著影響。特別是在西南部與加州,西班牙語廣泛使用,天主教在當地亦成為主要信仰。特別是在西班牙裔人口集中的地區,天主教徒人數已超過新教徒。相較之下,新教則仍在美國中部與南部保持優勢。

不同族群之間的社會與經濟差距依然存在。研究顯示,亞裔美國人的家庭收入中位數與教育成就往往高於其他群體,而非裔、西裔與美洲原住民則普遍面臨較低的收入水平與教育機會。這種差異部分源於歷史歧視的累積效應,也與不同群體的移民歷程及社會資源分配有關。

Remove ads

美國自建國以來,種族關係始終是社會發展的核心課題之一。美國的種族多樣性部分源自早期移民政策與勞動需求。在國家成立之前,歐洲殖民勢力即將大量非洲奴隸帶入北美,這使得非裔美國人成為美國歷史上最早、也是最重要的少數族群之一。奴隸制度在南方州份深深扎根,與北方工業化社會的發展相互矛盾,導致南北之間長期衝突。1820年的《密蘇里妥協》嘗試以地理界線劃分自由州與蓄奴州,但最終未能解決矛盾。雖然美國在1807年禁止參與大西洋奴隸貿易,但棉花種植的繁榮卻使奴隸勞動需求大幅上升,南方奴隸制度進一步強化。宗教運動亦在此時期影響種族議題。第二次大覺醒(1800年—1840年)推動了北方的廢奴運動,並激勵許多社會改革。而在南方,浸信會與衛理公會則向奴隸傳教,形成複雜的宗教與種族互動。這些因素最終導致南北戰爭的爆發,並在戰爭結束後迎來1865年《美國憲法》第十三修正案,正式廢除奴隸制度。

然而,奴隸制度雖已廢除,種族歧視卻仍根深柢固。重建時期(1865年—1877年)雖短暫賦予非裔平等權利,但隨著聯邦軍隊撤出南方,白人主導的南方民主黨人政權重新掌控地方,頒布《吉姆·克勞法》將種族隔離制度化。1896年,美國最高法院在普萊西訴弗格森案(Plessy v. Ferguson)中裁定「隔離但平等」合憲,進一步鞏固了種族隔離制度。實際上,「隔離」被嚴格執行,而「平等」則淪為空談,導致黑人在教育、就業、交通、醫療等公共領域被全面隔離。直至1954年布朗訴教育委員會案(Brown v. Board of Education),最高法院才推翻普萊西案,認定種族隔離學校違反憲法,為民權運動奠定法律基礎。

19世紀末至20世紀中葉,美國出現大量「日落鎮」(Sundown Towns),當地立法或默許禁止非白人居民在日落後留在城鎮。三K黨等白人至上組織則透過恐嚇與暴力維持種族階級秩序,對非裔、天主教徒、猶太人與移民群體施加威脅。雖然「日落鎮」在1968年《民權法案》通過後變得非法,但日落鎮的遺留影響在部分地點至今仍存在。

亞裔美國人同樣歷經漫長的歧視史。為回應19世紀加州淘金熱及修建鐵路所帶來的華人移民潮,美國國會在1882年通過《排華法案》,全面禁止華人移民入境,直至1943年才廢止[38]。該法案被視為美國第一部以族裔為針對對象的排外法律,導致亞裔長期邊緣化。二戰爆發後,珍珠港事件引發全美反日情緒,美國政府自1942年起將約12萬日裔美國人送入拘禁營,其中六成以上是美國公民[39]。直至戰後,美國才逐步承認此舉違反憲法,並在1988年通過《公民自由法》正式道歉並賠償受害者[40]。

西班牙裔與拉丁裔美國人則主要因墨西哥與拉丁美洲移民潮而逐漸成為重要族群。20世紀初,隨著農業與工業勞動需求上升,大量墨西哥移民湧入美國,帶來語言與文化融合的爭論。1924年《移民法》以國籍配額制限制南歐、東歐及亞洲移民,試圖維護「美國的同質性」。直到1965年的《移民與國籍法》廢除了配額制度,才真正打開了亞洲、拉美與非歐洲移民的大門。

猶太裔美國人雖在經濟與學術領域成就顯著,但長期以來亦成為宗教仇恨犯罪的主要目標[41]。反誹謗聯盟(ADL)的調查顯示,自1960年代以來反猶太情緒逐漸下降,但仇恨事件仍偶爾發生,且常與經濟危機或社會動盪有關[42][43]。美國的反猶太事件在2010年代後顯著增加。例如,2019年的匹茲堡猶太教堂槍擊案和波威猶太會堂槍擊案是近年來嚴重的反猶太暴力事件。

除了制度上的歧視外,社會偏見亦以不同形式存在。非裔經常被刻板化為貧窮或犯罪群體;拉丁裔則常被視為底層勞工或非法移民,並與毒品交易掛鉤[44];亞裔雖常因「努力讀書、勤奮工作」的刻板印象而被賦予「模範少數族裔」之名,但同時也面臨「永遠的外來者」的質疑,即使是出生於美國的亞裔,也常被問及「你來自哪裡」[45]。如今,雖然多數美國人明確反對公開的種族主義,但隱性或無意識的歧視依然存在。普林斯頓大學學者伊曼尼·佩里(Imani Perry)指出,現代美國的種族主義往往是潛意識或無意識的,表現在人際互動與制度結構中。在新冠病毒疫情期間,因病毒源自中國的印象導致亞裔社群成為攻擊目標[46][47][48]。根據「停止仇恨亞太裔」組織的統計,2020年3月至2022年3月間,全美共通報逾11,500宗針對亞裔的仇恨事件,包括言語辱罵、歧視行為,甚至暴力攻擊[49]

Remove ads

在美國社會中,宗教長期以來都是一個關鍵的文化因素之一。雖然《美國憲法》及各級政府機構在法律上強調「政教分離」,但宗教在美國社會中仍具有深遠的文化與道德影響。基督教是美國最主要的宗教。根據皮尤研究中心的《2023年—2024年美國宗教全貌研究》(Religious Landscape Study),美國成年人口中自我認同為基督教徒的比例為62%。這其中包括約40%認為自己是新教徒、19%認為自己是天主教徒,剩餘約3%屬於其他基督教派(例如後期聖徒教會、東正教、耶和華見證人等)。在非基督教徒中,約7%的成年人歸屬於其他宗教(其他非基督教信仰),其中猶太教徒占約2%,穆斯林、佛教徒、印度教徒各約1%。美國是全球僅次於以色列的第二大猶太人聚居地,亦是世界上最大的海外猶太社群所在地。

美國的基督教人口雖然仍然占多數但相比以往已明顯下降。在2007年,有約78%的美國成年人自認為基督徒;到了2014年這個比例降至約71%;2024年的62%顯示基督徒人口比例持續下降,但最近幾年這種下降似乎放緩或部分穩定[50]。與此同時,無宗教人口的比例在近數十年快速上升。1999年,美國約有70%人口是教會或禮拜場所的成員,但到了2020年已降至47%。2024年的《美國宗教全貌研究》顯示,年輕一代尤其是Z世代中,約有近半數人自我認同為無神論者、不可知論者,或單純沒有特定宗教。這一現象反映了美國社會逐漸世俗化的趨勢,同時也說明宗教文化的形態正在發生變化。在2002年,美國是受訪的先進國家中,唯一有過半數民眾認為宗教在生活中『非常重要』的國家,比例約為59%。到2014年,這一比例降至約53%,而在2020年代,數據顯示進一步下降至約41~42%。

回溯歷史,美國的宗教自由並非一開始就確立。在17世紀的新英格蘭,清教徒對宗教異端表現出高度的不寬容,對異端採取嚴厲的懲處,包括放逐、鞭刑甚至處決,不僅在1659年於馬薩諸塞灣殖民地禁止慶祝聖誕節,認為其屬於天主教迷信,還對貴格會信徒採取嚴厲鎮壓,1660年貴格會信徒瑪麗·戴爾因拒絕放棄信仰而被處以絞刑,成為所謂『波士頓殉道者』之一,凸顯了早期殖民社會仍缺乏宗教自由。相對而言,1634年由巴爾的摩男爵建立的馬里蘭殖民地,在宗教自由方面較為開放。後來,隨著《維珍尼亞宗教自由法令》的頒布與《美國憲法》第一修正案的制定,聯邦政府被明確禁止設立國教或限制宗教自由,這奠定了美國「政教分離」的法律基礎。憲法起草者多受啟蒙思想影響,亦考慮少數宗教群體的權益,以避免宗教壟斷國家權力。托馬斯·傑佛遜曾明言,「宗教權威常與專制結盟,對自由抱持敵意」。

今日的美國宗教地理呈現多樣性。所謂「聖經帶」主要位於南方地區,以保守的福音派新教為核心文化力量。相對而言,新英格蘭地區與西部州份的宗教性較弱。根據2020年代蓋洛普與皮尤研究中心的民調結果,大約81%的美國成年人表示相信上帝或某種至高力量,約有45%的人每天祈禱。不過,固定參與宗教活動的人數顯著下降,目前每週或幾乎每週參與禮拜的人僅約佔三成。這些數據顯示,美國社會仍普遍存在宗教信仰,但公開、組織化的宗教參與呈現長期下滑趨勢,特別是自1990年代以來,禮拜出席率已從超過四成降至今日的三成左右。

雖然宗教參與度下降,但所謂的禮儀性神意(ceremonial deism)依然普遍存在。從國家格言「我們信仰上帝」(In God We Trust)到《忠誠宣誓》誓詞中的「上帝之下」(under God),再到美國總統就職典禮在《聖經》上宣誓,都顯示宗教語言與符號在美國公共領域仍佔有一席之地。

一般而言,社會階級通常由教育程度、收入水準與職業聲望三項要素綜合決定。雖然在21世紀,多數美國人自認為屬於中產階級,但實際上收入差距不斷擴大,社會不平等日益受到關注。美國不同階級之間展現出截然不同的生活方式、消費模式與價值觀。早期社會學者兼經濟學家托斯丹·范伯倫曾提出「炫耀性消費」(conspicuous consumption)與「炫耀性休閒」(conspicuous leisure)的概念,用以形容上層階級藉由奢侈生活展現社會地位。上層階級往往受過常春藤盟校等精英教育,並參與傳統上專屬於上流社會的私人俱樂部與社交組織,其財富主要來自龐大的資產與投資收益。這個群體的生活型態強調隱私、安全與慈善事業,被稱為「捐助者階層」,同時也與藝術文化緊密連結。雖然外界有時將他們視為閒散的象徵,但實際上不少成員仍積極參與公共事務與慈善捐助。

與此相對的中上階層,又常被稱為「工作中的富裕者」。他們與上層階級一樣重視教育與文化修養,講求專業形象,並透過語言與知識展現權威感。他們的消費習慣包括購買名牌服飾、追求「大眾化奢侈品」,以及偏好天然材質與有機食品,展現出對健康與品質生活的追求。而美國的中產階級群體更廣泛地重視拓展眼界,他們擁有較高的教育背景與可支配收入,因此能夠投入旅遊、進修與文化活動,並以此提升生活品質。至於工人階級,他們以從事「實在工作」為榮,對勞動與實際貢獻有強烈認同。這一群體往往維繫緊密的家庭與親屬網絡,以因應經濟不穩定的挑戰。相比之下,許多藍領或基層勞工在工作中缺乏自主性,容易感到職業疏離,而專業性較高的白領階層則多數能在思考、規劃與管理中獲得較大的工作滿足感。

美國的中產與工人階層在近數十年承受日益增加的經濟壓力。學者伊莉莎白·華倫於 2006年曾提出美國「中產階級瀕臨崩潰」的論點,指出即使自認為是中產階級的家庭,也難以抵禦醫療費用、住房成本與教育開支的上升,這一現象進一步支持了「工人階級佔多數」的觀點。經濟資源與健康之間的關聯在美國亦十分明顯。收入較高者不僅能享有更好的醫療服務,還擁有更高的平均壽命、更低的嬰兒死亡率以及更強的健康意識。社會階級對政治行為也有顯著影響。收入較高的人更傾向參與投票,而教育與收入的高低則影響政黨傾向。總體而言,富裕群體投票率較高,低收入群體投票率則相對較低。在美國黑人群體中,儘管許多人在社會價值觀上偏保守,但他們長期以來仍壓倒性地支持民主黨。

在美國,職業不僅是收入來源,也是社會階級與個人身份的重要標誌。美國勞動力之所以在全球具高度生產力,部分原因正是其工作時數遠超多數後工業化國家。2000年時,美國勞工的年均工作時數達1,978小時,使其在與德國或其他歐洲國家比較時明顯偏高。隨著時間演進,最新OECD統計顯示2022年美國成年人實際年平均工作時數約為1,811小時,略低於以前但仍屬高水平[51]。蓋洛普的數據指出,2019年美國全職雇員的每週工時約為44.1小時,而到2024年約為42.9小時,仍高於普遍標準工時。美國文化中對於工作與生產力的重視根深蒂固。個人主義、勤勞精神、競爭意識與利他主義是最常被提及的美國價值觀。在公益方面,根據樂捐美國基金會(Giving USA Foundation)2024年6月的研究報告,2023年美國的慈善捐款總額達到5571.6億美元,佔國內生產總值(GDP)的1.94%,比例居全球首位。

美國的家庭文化與家庭結構,在婚姻型態、核心家庭、獨居人數與育兒方式等方面,自20世紀中期之後經歷了顯著變化。根據美國人口普查數據,1974年美國的家庭戶(family households)佔所有住戶(households)的比率約為79%。家庭戶在定義上是指戶內至少有一人與戶主透過生、婚或收養關係相連。非家庭戶(nonfamily households)則包括獨居者、室友共住者或關係不屬於家庭的同住者。至2024年,家庭戶比率已下降至約64%。這意味著非家庭戶佔比由過去的約21%上升到約36%,顯示家庭結構轉變的基礎性變動[52]。

在家庭戶內部組成也有重要變化,有子女家庭正在減少。1974年,有子女(未滿18歲)與父母同住的家庭佔比超過一半;到了2024年,這類型家庭只占約39%。婚姻夫妻(married-couple)家庭仍占家庭戶中的大多數,但其中很多是無子女夫妻家庭。2024年,家庭戶中約74%是已婚夫婦家庭(有或無子女)。單親家庭的比例雖然在不同年代中有起伏,但整體變動不如婚姻帶子女家庭那樣劇烈。2023年,單親家庭占所有住戶的比率約為7.4%,為近半世紀以來的新低[53]。

另一個明顯趨勢是獨居或非家庭戶住戶的增加。2024年約有38.5百萬戶是一人住戶,佔所有住戶約29%。相比1974年,當時一人住戶約占19%[52]。年輕人搬離父母家成為獨立住戶的時間也延後。2024年,18至24歲年齡層中有過半的人仍住在父母家中。這反映生活成本、就業壓力、教育負擔等因素,使年輕人成立獨立家庭或搬離父母家的比例下降[52]。

婚姻年齡與婚姻率的變化同樣明顯,結婚率整體下降,越來越多人選擇晚婚或不婚。1974年男性首次結婚年齡中位數約為23.1歲,女性約為21.1歲;到了2024年,首次結婚的年齡中位數均已上升,男性約30.2歲,女性約28.6歲[52]。同時,無子女的家庭與婚姻夫妻無子女、無婚伴侶但共同生活者等形式開始普遍。2023年資料顯示,美國超過半數住戶為無子女家庭,包含無子女已婚夫妻與單身者等類型[53]。

美國的槍械文化在全球範圍內獨具特色,與其歷史、法律和社會結構密切相關。相較於大多數發達國家,美國的槍械法律較為寬鬆,允許私人擁有和攜帶各類槍械。這種寬鬆的政策源於《美國憲法》第二修正案,該修正案於1791年通過,保障人民持有和攜帶武器的權利。美國最高法院在2008年的哥倫比亞特區訴海勒案(District of Columbia v. Heller)和2010年的麥克唐納訴芝加哥案(McDonald v. Chicago)中裁定,第二修正案保護個人擁有現代槍械用於自衛的權利,但允許合理規範,例如背景調查、禁止某些高危人士購槍或限制特定武器的使用[54]。根據2023年蓋洛普民調,約65%的美國人支持個人擁槍權利。

這種法律框架和公眾態度使美國的私人槍械擁有率遠高於其他國家。美國擁有全球最多的私人槍械。據2023年調查估計,美國約有4億把私人槍械,佔全球私人槍械庫存約40%,人均1.2把,遠超其他國家[55]。根據多項調查,大約42%的美國家庭中至少有一支槍械[56]。2021年皮尤研究中心數據顯示,約32%的美國家戶擁有至少一把槍械[57]。擁槍率因地區差異顯著,阿拉斯加、蒙大拿和阿肯色等州份擁槍率高達50%以上,與當地狩獵傳統和農村生活相關;夏威夷(約10%)、加州(約20%)和新英格蘭地區則較低,主要受城市化與管制較嚴格影響。農村地區的擁槍率(約50%)普遍高於城市(約25%)[58]。

槍械在美國用途多元,既是文化符號也是實用工具。狩獵是美國的一項主要野外活動,2022年美國魚類與野生動物管理局報告顯示,全美約1500萬獵人。休閒射擊和靶場射擊也頗受歡迎。自衛仍然是擁槍首要動機,2023年皮尤調查顯示,71%的槍主表示因「個人保護」擁槍,比例較2013年的60%上升[59]。2020年新冠疫情期間,槍枝銷售激增,當年售出約2300萬把槍。長槍(如步槍)比手槍更常見(54%對32%),但手槍比例在城市和女性槍主中漸增[60]。

槍械普遍性使得槍械容易進入家庭環境,增加了青少年接觸槍枝的機會。自1990年代以來,美國校園槍擊事件增加。許多校園槍擊事件涉及學生從家中取得槍械,例如2018年佛羅里達州帕克蘭校園槍擊案。美國部分學校,特別是城市地區或高犯罪率地區的公立學校,在大門設置金屬探測器以防止學生攜帶槍械或其他武器進入校園。槍械文化在政治與社會層面逐漸變得兩極化[61]。支持槍械管制者認為,寬鬆的法律和槍枝普及是校園暴力的根源,呼籲更嚴格的背景檢查和武器限制;擁槍權利捍衛者則強調個人自衛和憲法權利,認為學校應加強安保而非限制槍枝[62]。

美國學生在進入高等教育之前,通常會完成十二年的基礎教育,這段教育歷程涵蓋小學與中學。大約在六歲時,兒童開始就讀小學(elementary school),一般為期五至六年。隨後進入中學階段,先是初中或稱「初級中學」(middle school/junior high school),再進入高中(high school)。高中畢業後,學生可獲得文憑,並選擇是否進入大學或學院繼續深造,這一階段即為所謂的高等教育[63]。

美國的成績制度以百分比轉換成字母等級,再進一步計算平均績點(GPA)。由於各校學術標準差異顯著,即使兩名學生的GPA相同,也可能因就讀學校的難度不同而被大學作出不同解讀。這種靈活性為招生提供了空間,但也使國際學生初次接觸時感到複雜。學年通常於八月或九月開始,至翌年五月或六月結束,多數新生選擇在秋季學期入學,以便與課程設計和同學關係同步,但部分學校亦開放春季入學。在高等教育方面,本科教育一般需時四年,學生可以選擇先進入社區學院(community college)再轉入四年制大學,或直接進入大學完成學位。取得學士學位後,部分畢業生會繼續攻讀碩士課程,以便進入專業領域或提升職業發展[63]。

美國教育文化的一大特徵是其多元性。作為移民社會,美國融合了不同民族與文化的傳統,教育制度中亦展現出對多樣性的尊重。許多學校設有雙語課程,並採取針對不同文化的教學方式,營造包容環境,幫助學生理解並欣賞不同背景的同學[64]。此外,美國教育強調批判性思維與創造力的培養,這與美國社會中推崇創新與個人主義的價值觀密切相關。學校鼓勵學生表達自我,探索個人興趣,並在多樣化的課程與活動中發展才能[64]。

然而,教育文化中的多樣性也帶來挑戰。不同社區和學區之間的教育資源分配不均,導致學術表現存在差距[64]。城市與鄉村學區有明顯差距,如加州帕羅奧圖學校經費充足、師資雄厚,而密西西比州農村學校則經費有限、設施落後。城市內部也存在不平等,曼哈頓上東城學校課程豐富,而布朗克斯區部分學校班級過大、資源缺乏。特許學校(Charter school)因額外資金支持常優於傳統公立學校。原住民保留地學校則面臨教師短缺與設備不足,學生學業機會受限如何在維持文化多元的同時,推動教育公平,是美國教育界持續面對的重要課題[64]。

美國的交通文化以汽車為核心,擁有全球最龐大的公路網,總長度約四百萬英里,連接城市、郊區與農村地帶。早於20世紀初,美國便成為汽車工業的先驅,透過大規模生產與銷售,使汽車迅速普及。1908年,威廉·杜蘭特創立通用汽車,之後該公司長期成為全球最大的汽車製造商,而美國也成為第一個真正意義上實現汽車大眾化的國家。至21世紀初,美國仍是全球第二大汽車生產國,同時擁有市值最高的電動車製造商特斯拉。

在美國,汽車不僅是交通工具,也深深影響了社會與文化。對多數美國人而言,駕車不僅是移動方式,也代表了個人自由與生活方式。1950至1960年代的汽車文化塑造了汽車旅館與得來速餐廳的盛行,這些設施至今仍是美國公路景觀的一部分。由於能源與土地成本相對較低,自1990年代起,大型車輛如運動休旅車(SUV)與農夫車逐漸取代緊湊型轎車,成為市場主流。根據聯邦高速公路管理局的數據,2022年美國每戶平均擁有1.83 輛汽車,約合每千人850輛,這使其在全球人均汽車擁有量排名中位居前列。

汽車與日常生活緊密相連。2001年時,約九成美國人以汽車通勤,即使近年在部分大城市的比例稍有下降,但在大部分地區,汽車仍被視為生活必需品。根據美國人口普查局在2019年至2022年進行的美國社區調查,開車單獨通勤者(即自己駕車、不與他人共乘)在2019年約佔75.9%,在新冠疫情期間的2021年下降到67.8%,2023年稍回升至約69.2%。紐約是全國唯一一個多數家庭沒有私家車的城市,主要因為該地擁有較發達的公共交通系統。

藝術

美國的音樂文化在全球範圍內具有較大影響。無論是鄉村、爵士、藍調、搖滾、流行、靈魂、嘻哈,甚至電子舞曲等類型,都在美國孕育或發展壯大,進而向世界傳播。根據國際唱片業協會(IFPI)近年的統計,美國始終是全球最大的音樂市場之一,唱片銷售、串流播放與現場演出均帶來龐大的經濟產值。美國音樂的特色深受非裔美國人文化影響。20世紀初期,非裔美國人在被排斥的同時,也創造了獨特的文化表現。1920年代,紐約哈林區成為非裔文化復興的中心,即所謂的「哈林文藝復興」。爵士樂、藍調、搖滾以及饒舌音樂都深植於非裔文化傳統,並逐漸被全國主流社會接受。藍調、福音音樂與靈魂樂中的節奏與歌詞風格,奠定了後來節奏藍調、搖滾與嘻哈的基礎。

20世紀初,爵士樂在紐奧良誕生,路易斯·阿姆斯壯與艾靈頓公爵等音樂家,將即興與合奏的精神推向新高度。鄉村音樂則於1920年代在美國南部流行起來,結合民謠與鄉土敘事,逐漸發展成全國性的重要音樂形式。史密森學會曾指出,若沒有非裔美國人的貢獻,就不會有今日所謂的「美國音樂」。搖滾樂自1950年代中期興起,查克·貝里、艾維斯·皮禮士利與小理查德等人被視為開創者。搖滾的爆發,帶動了後續龐克、重金屬、另類搖滾等各種音樂分支。1960年代的民謠復興運動中,巴布·狄倫以批判現實與詩意化的創作成為標志性人物。此後數十年間,美國誕生了如金屬樂隊(Metallica)、老鷹合唱團(The Eagles)、史密斯飛船(Aerosmith)等在全球擁有龐大銷售與巡演市場的樂團。

美國流行音樂的全球影響力,隨20世紀中期影星與歌手的跨界而更加強大。冰·哥羅士比、法蘭·仙納杜拉,以及「搖滾之王」艾維斯·皮禮士利,不僅是全國偶像,更成為世界級明星。1980年代至1990年代,米高·積遜、麥當娜、王子、惠妮·休斯頓等人塑造了全球流行文化的黃金時代。他們的音樂錄影帶、舞台表演與形象,對之後的國際娛樂產業產生巨大的影響。

進入21世紀,串流平台改變了音樂的消費方式,但美國流行音樂依然是國際音樂市場的核心之一。泰勒·斯威夫特、愛莉安娜·格蘭德、女神卡卡、凱蒂·佩芮、安米南等歌手長期佔據國際串流排行榜。根據Spotify與Billboard的統計,泰勒·斯威夫特在2023年是全球串流收聽平台上最受歡迎的藝人之一。此外,近年西班牙語爲主的拉丁音樂(如雷鬼動、拉丁流行音樂)在美國主流榜單上也逐漸佔有重要地位,反映美國多元族群文化對音樂風格的持續融合。

現場音樂節同樣是美國音樂文化的重要一環。加州的科切拉音樂節(Coachella)不僅是全美最大、最具影響力的音樂節之一,也成為國際矚目的文化盛事。此外,邁阿密的超世代音樂節(Ultra Music Festival)、芝加哥的羅拉帕盧薩音樂節(Lollapalooza)、紐奧良的爵士樂與傳統文化節(Jazz & Heritage Festival),以及田納西州的波納羅音樂節(Bonnaroo Music & Arts Festival),都吸引大量觀眾與國際媒體的關注。

美國的電影文化自20世紀初以來便在全球影壇占據主導地位。位於加州洛杉磯北部的好萊塢,是世界上最知名的電影製作中心,匯集了美國主要的電影公司如哥倫比亞影業、華特迪士尼、派拉蒙、華納兄弟與環球影業,這些公司皆以強大的製作能力、技術創新和市場影響力聞名。美國電影長期以來在全球票房榜單上保持優勢,並透過影像塑造了美國的國家形象,成為文化軟實力的重要載體。

美國電影的主流風格被稱為「古典好萊塢電影」,其敘事模式在1913年至1969年間逐漸成型,以清晰的劇情線索、角色塑造與因果邏輯著稱。即使到了今日,這種風格依然是好萊塢電影的基礎。1927年上映的《爵士歌伶》(The Jazz Singer)被認為是世界上第一部有聲歌舞片,標誌著無聲電影時代的結束,也推動了有聲電影的發展。1941年的《大國民》(Citizen Kane)則因其創新手法與敘事結構,長期被評論家推崇為影史最佳作品之一。

在電影產業的發展過程中,猶太移民扮演了重要角色。19世紀末至20世紀初,許多猶太人因在歐洲與美國社會中遭遇就業限制和歧視,而進入當時尚不受主流重視的電影行業。隨著好萊塢逐漸壯大,這些企業家與製作人為電影工業的形成與繁榮做出重大貢獻[65]。自此,好萊塢不僅是一個娛樂產業中心,也成為反映美國社會歷史與價值觀的重要文化符號。從戰爭片到超級英雄電影,從愛情喜劇到科幻大片,美國電影作品在全球廣為流傳,影響了不同文化背景下觀眾的審美與思考方式。值得注意的是,美國電影的全球影響力同時也引發了文化霸權與價值觀輸出的爭論。一方面,電影向世界輸送了美國的敘事模式與文化符號;另一方面,各國也出現了保護本土文化產業的呼聲,以避免過度依賴好萊塢作品。

美國的表演藝術文化深受西方傳統影響,並在長期發展過程中形成獨特風格。美國戲劇不僅傳承了歐洲的古典劇場,也孕育出諸多具有本土特色的表演形式,例如單口喜劇(stand-up comedy)與現代即興劇場。單口喜劇常由演員以獨白方式與觀眾互動,即興劇場則鼓勵表演者依觀眾的提示現場發揮,這些形式都深受美國觀眾喜愛,並對世界戲劇舞台產生了影響。

19世紀出現的滑稽劇(Minstrel show)被視為最早的美國本土戲劇形式之一,儘管如今因其種族歧視內容而廣受批評。這類表演多由白人演員以黑臉妝扮,模仿非裔美國人的音樂與語言。當時的作曲家史蒂芬·福斯特(Stephen Foster)為滑稽劇創作了許多歌曲,其中《噢!蘇珊娜》(Oh! Susanna)、《甘普鎮賽馬》(Camptown Races)與《我舊肯塔基的家》(My Old Kentucky Home)等作品逐漸成為美國家喻戶曉的民謠。

音樂與戲劇的互動同樣推動了表演藝術的多元化發展。由非裔奴隸最初手工製作的班卓琴在1840年代開始被大量生產,因為它在滑稽劇舞台上的廣泛使用而普及,並進一步影響美國音樂與戲劇的表演形式。踢踏舞與單口喜劇的部分形式也可追溯至滑稽劇舞台,但踢踏舞更深層的根源來自非洲與愛爾蘭的舞蹈傳統,後來在美國文化環境中融合並演變成今日的特色舞種。

美國戲劇傳統中,對社會議題的批判與探討始終佔有重要地位。20世紀以來,許多劇作家透過舞台作品觸及種族、階級、政治與文化等主題。洛林·漢斯伯里的《日光下的葡萄乾》(A Raisin in the Sun)被視為描寫非裔家庭生活的重要作品;奧古斯特·威爾遜則以《匹茲堡系列劇》(Pittsburgh Cycle)描繪非裔美國人在20世紀的歷史與處境;大衛·馬梅特和東尼·庫許納也因對社會現實的深刻剖析而獲得普立茲獎。

美國文學的發展歷程與美國社會與政治的變化密不可分。從殖民地時期起,美國文學便肩負著記錄、反思與塑造國家文化的角色。最初,1607年至1775年的殖民地時期作品以宗教、歷史和實用性著作為主,例如威廉·布拉德福德的《普利茅斯種植園》(Of Plymouth Plantation)與安妮·布拉德斯特里特的詩歌,呈現殖民者的信仰與生活艱辛。1765年至1790年的革命時代則是政治文學的黃金期,傑斐遜的《獨立宣言》、潘恩的《常識》以及《聯邦黨人文集》奠定了美國建國的思想基礎,與古典時代的政治著作相提並論[66]。

1775年至1828年的早期國民時期,文學開始展現獨立特色。羅亞爾·泰勒創作了第一部美國喜劇《對比》(The Contrast),威廉·希爾·布朗則出版了第一部美國小說《同情的力量》(The Power of Sympathy)。華盛頓·歐文與占士·菲尼莫爾·庫珀等人則透過小說創造了美國式的歷史小説與邊疆故事,而愛倫·坡則以詩歌與短篇小說建立了與英國傳統不同的文學風格[66]。1828年至1865年的美國文藝復興時期,浪漫主義與超驗主義達到巔峰,華特·惠特曼的詩歌歌頌民主與生命,愛默生與梭羅強調自然與自我精神,霍桑與梅爾維爾則探討人性與道德困境。非裔作家布朗與威爾遜的小說則揭示種族議題,標誌多元聲音的崛起。

南北戰爭後進入1865年至1900年的現實主義時期,隨著工業化與社會轉型,馬克·吐溫、亨利·詹姆斯與豪威爾斯描繪了更真實的美國社會生活[66]。區域文學也興起,如莎拉·喬伊特、凱特·蕭邦與布雷特·哈特等人善於捕捉地方風情。艾蜜莉·狄金生被視爲現代派詩歌的先驅,與惠特曼同被奉為美國最偉大詩人之一。1900年至1914年的自然主義時期更強調環境與本能對人的制約[66],傑克·倫敦與西奧多·德萊賽刻畫人在社會與自然壓力下的掙扎,伊迪絲·華頓則以小說描寫階級與社會規範。

1914年至1939年的現代主義則是繼美國文藝復興後另一高峰。艾略特、龐德與休斯等詩人革新了詩歌形式,海明威、費茲傑羅與福克納的小說展現了戰爭幻滅、社會動盪與人性複雜。哈林文藝復興與爵士時代的文學開拓了種族與文化的表達,而迷惘的一代作家則透過流亡與創作回應一戰後的失落感[66]。1939年至1960年代的垮掉派文學則以凱魯亞克與金斯堡為代表,挑戰傳統規範,帶動反文化與自我探索的潮流。當代美國文學(1945年至今)則高度多元化,題材橫跨種族、性別、歷史與科技。托尼·莫里森、詹姆斯·鮑德溫與愛麗絲·沃克等作家凸顯非裔經驗與女性聲音,譚恩美與希斯內羅絲則是亞裔與拉美裔作家的表表者[66]。隨著全球化與社會運動的影響,美國文學不僅反映本土的歷史與矛盾,也成為世界文學的重要組成部分。

參考

伸延閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads