热门问题

时间线

聊天

视角

太陽系探測器列表

維基媒體列表條目 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

太陽系探測器包括所有曾試圖到達地球以外太空的探測器(無論任務成功與否),其目標任務囊括了小行星、行星、衛星、太陽、矮行星、彗星甚至是太陽系外的探測。其中有一些任務僅飛掠小行星、行星、衛星、太陽,由於探測地球本身的探測器數量龐雜、利用多次重力拋射的探測器軌道複雜。

此條目需要更新。 (2023年10月4日) |

截至2023年1月,共有270艘探測器屬於太陽系探測器,這些探測器有些攜帶許多小探測器,但大部分為單一的探測器,其中162艘探測器成功;11艘探測器部分成功;97艘探測器失敗[註 1]。

歷史背景

第二次世界大戰後,世界上最強大的兩個國家——美國、蘇聯開始冷戰。而太空競賽則屬於冷戰的一環,在最近的半個世紀,美國與蘇聯互相競爭太空的首要地位,這也代表共產主義與資本主義的鬥爭,雙方都試圖爭奪運載火箭與太空載具的優勢[1]。自從1957年史普尼克1號成功環繞地球後,為太空競賽拉開序幕[2]。而美國的先鋒0號率先嘗試飛掠月球的探測,雖然火箭於發射77秒後爆炸,但將美國、蘇聯雙方的戰線拉至地球以外的探測[3]。

歷史

主條目:太陽系探索年表

在人類登陸月球之前,美國、蘇聯雙方發射許多探測器到月球、金星、火星。此時每年發射探測器的數量不斷上升。到了1969年,美國的阿波羅11號成功將人類送上月球,將太陽系的探測推向了高峰。登陸月球過後,蘇聯發射的探測器數量略為下降,直到蘇聯解體後,僅在1996年發射火星96的探測器,而且是採用與弗伯斯系列相似的骨架[4];反之美國則開始進行一系列距離地球更遠的探測,但到了1970年代末期,美國將經費編列至太空梭上,所以1970年代末期~1980年代末期美國也未進行任何太陽系探測器的發射;到了1980年代,由於哈雷彗星來訪,日本[5][6]、歐洲[7]也加入探測太陽系的行列,到了21世紀,中國[8][9]、印度[10]、以色列、阿拉伯聯合大公國、南韓也加入進行了月球、火星等遙遠天體探測的工作。

月球探測

主條目:月球探測

月球是地球唯一的天然衛星。早在運載火箭被發明之前,人類就利用許多方法進行觀測,例如巴比倫人在西元前500年就了解月食、月球公轉週期等[11] 。到了17世紀,伽利略使用經過自己改良的望遠鏡[12],觀測到月球具有凹凸不平的表面,19世紀人類發現月球幾乎沒有大氣層[13]。近代研究的結果得到月球擁有非常稀薄、接近真空的大氣層,總質量低於10公噸[14]。而且溫度變化約70~390K[15][註 2],所以非常不適人居,但由於是地球唯一的衛星,距離也僅38萬公里[16],所以截至2011年9月,共有113臺探測器曾經造訪過月球,執行了139項任務。冷戰刺激了蘇聯和美國的太空競賽,進而使月球探測加速。蘇聯方面的探測器帶回0.38公斤的月岩[17]。1969年人類首次登陸月球,陸續多次的登陸月球,許多人認為這是太空競賽的最高潮[18]。從阿波羅11號到17號的任務,總共帶回382公斤、共2,196塊月球岩石和土壤的標本[19]。

早期的月球探測器數量繁多,任務通常只有拍攝月表、做一些簡單的觀測,而且是利用飛掠或是硬著陸等較為不精確的方式探測月球,之後逐漸發展出環繞月球、軟著陸月球等較為複雜的任務模式,到了21世紀,則著重於功能型的月球探測器,探測器通常會有一個主要目標任務。例如LCROSS的目標是探測月球是否有水[20],「重力回溯及內部結構實驗室」負責探測月球的重力場[21]。

成功 失敗 部分成功

更多資訊 目標, 飛掠 ...

| 目標 | 飛掠 | 環繞 | 著陸 | 樣本採集 | 總任務數 | 探測器數 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 月球 | 22 | 54 | 67 | 19 | 162 | 125 |

| 9 | 37 | 32 | 10 | 88 | ||

| 12 | 13 | 33 | 9 | 67 | ||

| 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |

關閉

最後更新日期:2024年3月19日

水星探測

主條目:水星探測

早在西元前1400年的亞述人就有觀測水星的紀錄[22],近代的觀測發現水星非常靠近太陽,距離太陽約0.39天文單位[23],所以造成了觀測上極為困難,而且太陽的重力非常強,需要花費極大的能量才能環繞水星,另外,水星幾乎沒有大氣層,僅約 10−14帕[24],無法使用降落傘進行空氣阻力剎車[25],因此登陸水星更加困難,截至2011年9月,僅有水手10號及信使號曾經造訪過。而信使號經過多次變軌以及重力拋射,成為第一艘環繞水星的探測器[26]。

成功 失敗 部分成功

更多資訊 目標, 飛掠 ...

| 目標 | 飛掠 | 環繞 | 著陸 | 樣本採集 | 總任務數 | 探測器數 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 水星 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |

| 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

關閉

最後更新日期:2022年6月4日

Remove ads

金星探測

主條目:金星探測

西元前500年,馬雅人撰寫馬雅曆紀錄金星的變動[27],到了運載火箭發明之前,許多人利用無線電波觀測金星,證實了金星表面溫度很高,約為攝氏467度。並且有著97倍於地球的大氣壓[28],所以金星確實不適人居,早期的太空探測多以飛掠金星為主,到了中期則以著陸為主,但著陸探測器都無法長時間運作,近年來探測多以軌道環繞器探測。其中較為著名的探測器是麥哲倫號。

美國過去探測金星的紀錄很少,僅有水手計畫的飛掠金星、先鋒金星計畫以及麥哲倫號;而蘇聯則對金星似乎特別感興趣,發射了大量的金星探測器,不僅首枚探測器的發射時間比美國的火星探測器早,而且比火星多許多[29]。21世紀之後,歐洲與日本也都加入探測金星的行列。

成功 失敗 部分成功

更多資訊 目標, 飛掠 ...

| 目標 | 飛掠 | 環繞 | 著陸 | 樣本採集 | 總任務數 | 探測器數 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 金星 | 25 | 9 | 21 | 0 | 58 | 46 |

| 14 | 9 | 14 | 0 | 40 | ||

| 10 | 0 | 7 | 0 | 17 | ||

| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

關閉

最後更新日期:2022年6月4日

Remove ads

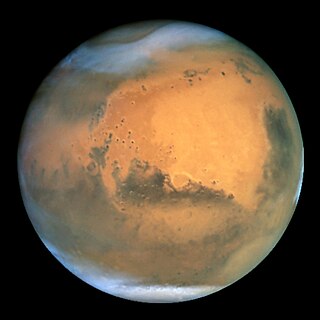

火星探測

火星在古代有許多命名,在中國為熒惑、希臘則為戰神。望遠鏡出現後,人類有更細微的觀測能力,觀察到火星表面似乎有一些從暗區延伸出的細線,因為對於暗區是水體的傳統,這些細線命名為水道(canali),甚至有人認為是運河,但太空探測器的調查後使人類對火星文明的幻想幻滅,不過近代探測器又發現極區可能有液態水存在的證據,又引起人類對火星的興趣。早期的探測器以獲得火星地表照片及了解火星大氣、土壤為主,現在的探測器則著重於水的探勘[30]。

早期火星探測多以短任務型態,運作時間不長,而且美國與蘇聯通常一年在火星發射窗口會發射兩艘,以防任務失敗,自從火星全球探勘者號發射後,美國開始了新一波的火星探測計畫,即每26個月發射至少一艘探測器至火星[31]。現在仍有許多艘火星探測器仍然在運作,並做為未來探測器的中繼衛星或訊息傳輸站。

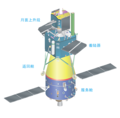

2011年11月9日,中國首顆火星探測器螢火一號由俄羅斯的天頂號火箭在哈薩克發射,但俄方探測器入軌失敗,也導致螢火一號以失敗告終[32]。2014年9月,印度的曼加里安號成功進入火星軌道,成為亞洲國家首個成功入軌火星的探測器[33]。2020年,阿聯酋、中國和美國先後向火星發射了探測器並於2021年初抵達。其中,阿聯酋的希望號環繞器於2021年2月9日進入火星軌道[34]。美國的毅力號火星車於2月18日在火星成功著陸[35]。中國的天問一號於2月10日進入火星軌道,5月15日其著陸器攜帶祝融號火星車成功著陸於火星烏托邦平原南部預選著陸區,中國一次性實現火星環繞、著陸和巡視探測並成為第二個完全成功著陸火星的國家[36]。

成功 失敗 部分成功

更多資訊 目標, 飛掠 ...

| 目標 | 飛掠 | 環繞 | 著陸 | 樣本採集 | 總任務數 | 探測器數 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 火星 | 11 | 30 | 25 | 1[註 3] | 67 | 52 |

| 5 | 12 | 10 | 0 | 27 | ||

| 6 | 13 | 11 | 1 | 31 | ||

| 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |

關閉

最後更新日期:2022年6月4日

Remove ads

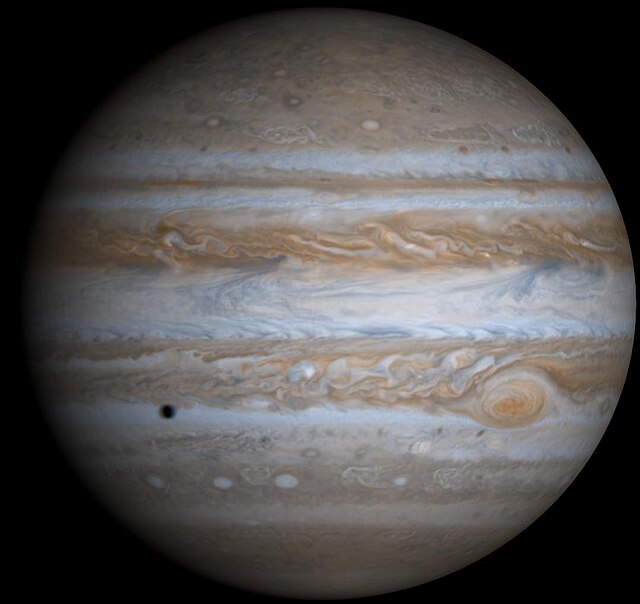

木星探測

主條目:木星探測

木星在古代便已為天文學家所知。古羅馬人以羅馬神話中的眾神之王朱比特命名之[37]。中國則稱木星為歲星,取其繞行天球一周為12年,與地支相同之故[38]。目前僅有幾艘探測器探測過木星,大部分都是利用行星的重力拋射,所以進行飛掠任務較多,其中最著名的是伽利略號,利用金星重力拋射到達木星軌道[39]。

成功 失敗 部分成功

更多資訊 目標, 飛掠 ...

| 目標 | 飛掠 | 環繞 | 著陸 | 樣本採集 | 總任務數 | 探測器數 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 木星 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |

| 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

關閉

最後更新日期:2022年6月4日

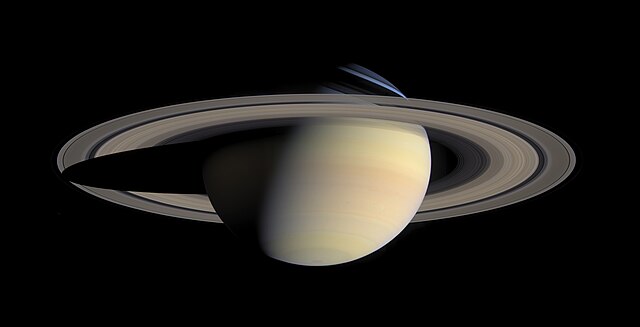

土星探測

主條目:土星探測

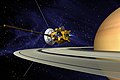

在史前時代就已經知道土星的存在[40],在古代,它是除了地球之外已知的五顆行星中最遠的一顆,並且有與其特性相符的各式各樣的神話。但是,直到17世紀,使用望遠鏡,才可以觀察得更為仔細,因此,於1610年,伽利略才發現土星環的存在[41]。現在有了太空探測器後,更可以仔細地研究土星以及它的衛星。目前僅有四艘探測器曾經造訪過土星,其中最著名的是卡西尼-惠更斯號,它發現土衛二可能具有液態水[42]。

成功 失敗 部分成功

最後更新日期:2022年6月4日

天王星探測

主條目:天王星探測

由於較為黯淡以及緩慢的繞行速度,天王星未被古代觀測者認定為一顆行星[43]。直到1781年3月13日,天王星才被威廉·赫歇耳爵士發現,從而在太陽系的現代史上首度擴展了已知的界限。這也是第一顆使用望遠鏡發現的行星[44]。天王星的表面資料很多是經由望遠鏡觀測而得到,但大量的科學數據以及更為精確的衛星、行星環數量則由唯一飛掠天王星的航海家2號所得到。

成功 失敗 部分成功

更多資訊 目標, 飛掠 ...

| 目標 | 飛掠 | 環繞 | 著陸 | 樣本採集 | 總任務數 | 探測器數 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 天王星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

關閉

最後更新日期:2022年6月4日

海王星探測

主條目:海王星探測

海王星在1846年9月23日被發現,是唯一利用數學預測而非有計畫的觀測發現的行星[45]。是航海家2號所要飛近的最後一個主要行星,也就沒有後續軌道限制了,所以它的軌道非常接近衛星海衛一。

成功 失敗 部分成功

更多資訊 目標, 飛掠 ...

| 目標 | 飛掠 | 環繞 | 著陸 | 樣本採集 | 總任務數 | 探測器數 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 海王星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

關閉

最後更新日期:2022年6月4日

太陽探測

主條目:太陽探測

人類觀測太陽的歷史十分久遠。中國上古時期已有日食的紀錄[46]。各國也不乏觀測太陽的詳細紀錄。到了太空探測器的時代,先鋒系列探測器是最早設定太陽為觀測目標的探測器,之後又陸續有許多觀測太陽的探測器,其中大部分都是環繞地球,但有一部份是環繞太陽公轉,其中最知名的是尤里西斯號。本列表只列出針對太陽探測的探測器。

成功 失敗 部分成功

更多資訊 目標, 飛掠 ...

| 目標 | 飛掠 | 環繞 | 著陸 | 樣本採集 | 總任務數 | 探測器數 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 太陽 | 0 | 17 | 0 | 1[註 5] | 18 | 18 |

| 0 | 16 | 0 | 1 | 17 | ||

| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

關閉

最後更新日期:2022年6月4日

彗星、矮行星、小行星探測、深空望遠鏡

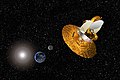

彗星、矮行星及小行星探測主要是要了解太陽的起源,這些星體的體積通常都不大。彗星中較為知名的哈雷彗星,週期為76年環繞太陽一次[47],在1986年時許多國家把握這個千載難逢的機會發射許多探測器。而矮行星中的冥王星則是在2006年被降級[48],降級不久前,新視野號以相當快的速度飛向冥王星,2015年7月14日以相當近的距離飛掠冥王星。 除彗星、矮行星、小行星之外,近年來也有很多深空望遠鏡被佈署到拉格朗日點做觀測,因此也列入此類。

成功 失敗 部分成功

更多資訊 目標, 飛掠 ...

| 目標 | 飛掠 | 環繞 | 著陸 | 樣本採集 | 總任務數 | 探測器數 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 彗星 矮行星 小行星 深空望遠鏡 |

16 | 14 | 3 | 4 | 37 | 30 |

| 15 | 14 | 3 | 4 | 36 | ||

| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

關閉

最後更新日期:2022年6月4日

各項紀錄的第一

本列表列出各種任務型態首次嘗試以及首次成功的探測器。

更多資訊 目標, 飛掠 ...

| 目標 | 飛掠 | 環繞 | 著陸 | 樣本採集 |

|---|---|---|---|---|

| 月球 | ||||

| 金星 | - | |||

| 火星 | - | |||

| 水星 | - | - | ||

| 木星 | - | - | ||

| 土星 | - | - | ||

| 天王星 | - | - | - | |

| 海王星 | - | - | - | |

| 太陽 | - | - | - | |

| 冥王星 | - | - | - |

關閉

依國家區別

更多資訊 國家, 總計 ...

| 國家 | 總計 | 成功 | 失敗 | 部分成功 |

|---|---|---|---|---|

| 總計 | 270 | 162 | 97 | 11 |

| 112 | 38 | 68 | 6 | |

| 111 | 86 | 24 | 1 | |

| 11 | 10 | 1 | 0 | |

| 11 | 8 | 2 | 1 | |

| 10 | 8 | 1 | 1 | |

| 5 | 5 | 0 | 0 | |

| 3 | 2 | 0 | 1 | |

| 2 | 2 | 0 | 0 | |

| 1 | 1 | 0 | 0 | |

| 1 | 1 | 0 | 0 | |

| 1 | 1 | 0 | 0 | |

| 1 | 0 | 0 | 1 | |

| 1 | 0 | 1 | 0 |

關閉

最後更新日期:2023年1月21日

成功失敗統計

早期的太陽系探測器失敗率較高,且又以蘇聯的太陽系探測器最不穩定,最近30年來,失敗的太陽系探測器數量大幅減少。

更多資訊 年分, 總計 ...

| 年分 | 總計 | 成功 | 失敗 | 部分成功 |

|---|---|---|---|---|

| 1958 | 7 | 0 | 7 | 0 |

| 1959 | 7 | 2 | 3 | 2 |

| 1960 | 7 | 1 | 6 | 0 |

| 1961 | 2 | 0 | 1 | 1 |

| 1962 | 11 | 1 | 10 | 0 |

| 1963 | 4 | 0 | 4 | 0 |

| 1964 | 11 | 2 | 9 | 0 |

| 1965 | 14 | 5 | 9 | 0 |

| 1966 | 12 | 9 | 3 | 0 |

| 1967 | 15 | 11 | 4 | 0 |

| 1968 | 10 | 6 | 4 | 0 |

| 1969 | 19 | 8 | 11 | 0 |

| 1970 | 7 | 4 | 3 | 0 |

| 1971 | 10 | 4 | 4 | 2 |

| 1972 | 7 | 5 | 2 | 0 |

| 1973 | 8 | 5 | 1 | 2 |

| 1974 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| 1975 | 5 | 4 | 1 | 0 |

| 1976 | 2 | 2 | 0 | 0 |

| 1977 | 2 | 2 | 0 | 0 |

| 1978 | 5 | 5 | 0 | 0 |

| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1981 | 2 | 2 | 0 | 0 |

| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1983 | 2 | 2 | 0 | 0 |

| 1984 | 2 | 2 | 0 | 0 |

| 1985 | 3 | 3 | 0 | 0 |

| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1988 | 2 | 0 | 2 | 0 |

| 1989 | 2 | 2 | 0 | 0 |

| 1990 | 2 | 1 | 0 | 1 |

| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1994 | 2 | 2 | 0 | 0 |

| 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 1996 | 4 | 3 | 1 | 0 |

| 1997 | 3 | 3 | 0 | 0 |

| 1998 | 4 | 2 | 2 | 0 |

| 1999 | 3 | 1 | 2 | 0 |

| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2001 | 3 | 3 | 0 | 0 |

| 2002 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 2003 | 7 | 6 | 1 | 0 |

| 2004 | 2 | 2 | 0 | 0 |

| 2005 | 3 | 3 | 0 | 0 |

| 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 |

| 2007 | 4 | 4 | 0 | 0 |

| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 2009 | 5 | 5 | 0 | 0 |

| 2010 | 4 | 3 | 1 | 0 |

| 2011 | 5 | 3 | 2 | 0 |

| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2013 | 5 | 5 | 0 | 0 |

| 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 |

| 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 |

| 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 |

| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2018 | 6 | 5 | 0 | 1 |

| 2019 | 3 | 1 | 1 | 1 |

| 2020 | 5 | 5 | 0 | 0 |

| 2021 | 3 | 3 | 0 | 0 |

| 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 |

關閉

最後更新日期:2023年1月21日

太陽系探測器列表

更多資訊 衛星名稱, 圖片 ...

| 衛星名稱 | 圖片 | 國家 | 重量 | 發射日期 | 發射火箭 | 飛掠 | 環繞 | 著陸 | 樣本採集 | 任務 | 任務期間 | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 先鋒0號 |

|

38.1公斤[3] | 1958年8月17日 [3] | 雷神Albe運載火箭 [3] | 月球 | - | - | - | 由美國空軍發射,但飛船在發射第一階77秒後在大西洋上空爆炸而摧毀,是第一個嘗試發射至地球軌道以外的人造探測器[3]。 | 1958年[3] | 失敗 | |

| 月球1A號 | 361公斤[49] | 1958年9月23日 [50] | 東方號運載火箭-L [50] | - | - | 月球 | - | 發射92秒後運載火箭解體爆炸[51]。 | 1958年[50] | 失敗 | ||

| 先鋒1號 |

|

34.2公斤[52] | 1958年10月11日 [52] | 雷神Albe運載火箭 [52] | 月球 | - | - | - | 美國國家航空暨太空總署成立後第一個探測計畫,預定完成地月空間科學探測任務和近月飛行任務,第二節提早熄火,43小時後重返大氣層[52]。 | 1958年[52] | 失敗 | |

| 月球1B號 | 361公斤[49] | 1958年10月12日 [50] | 東方號運載火箭-L [50] | - | - | 月球 | - | 飛行104秒後在空中爆炸[51]。 | 1958年[50] | 失敗 | ||

| 先鋒2號 |

|

39.2公斤[53] | 1958年11月8日 [53] | 雷神Albe運載火箭 [53] | 月球 | - | - | - | 相機具更高的解析度,電池也改進。然而,由於火箭的第三節發動機點火失敗,先鋒2號最終也沒能完成任務,在非洲大陸上空燃燒[53]。 | 1958年[53] | 失敗 | |

| 月球1C號 | 361公斤[49] | 1958年12月4日[50] | 東方號運載火箭-L [50] | - | - | 月球 | - | 飛行245秒後失控,發射失敗[51]。 | 1958年[50] | 失敗 | ||

| 先鋒3號 |

|

5.87公斤[54] | 1958年12月6日 [54] | 朱諾2號運載火箭 [54] | 月球 | - | - | - | 配有無線電天線、蓋革計數器,第二節火箭提早關閉,未能飛掠月球[54]。 | 1958年[54] | 失敗 | |

| 月球1號 |

|

361公斤[55] | 1959年1月2日 [55] | 東方號運載火箭-L [55] | - | 月球 | - | 為第一個超越第二宇宙速度的人造物體。飛向月球的途中,釋放了探測器上裝備的部分鈉粉,形成了在地球上可以觀察到的一顆「人造鈉彗星」。因為計算錯誤未能撞擊月球表面,反而進入日心軌道,成為太陽的第一顆人造行星[55]。 | 1959年[55] | 部分成功 | ||

| 先鋒4號 |

|

6.1公斤[56] | 1959年3月3日 [56] | 朱諾2號運載火箭 [56] | 月球 | - | - | - | 配有無線電天線、蓋革計數器,以距離60000公里的位置飛掠,但不夠近到足以傳送月球輻射數值得儀器[56]。 | 1959年[56] | 部分成功 | |

| 月球2A號 | 361公斤[57] | 1959年6月18日 [58] | 東方號運載火箭-L [58] | - | - | 月球 | - | 飛行153秒後失控,探測器的發射失敗[59]。 | 1959年[58] | 失敗 | ||

| 月球2號 | 390.2公斤[60] | 1959年9月12日 [60] | 東方號運載火箭-L [60] | - | - | 月球 | - | 第一個登上地球外另一個星體的人造探測器,探測結果表明,月球沒有磁場,且月球周圍沒有像范艾倫輻射帶一樣的輻射帶[60]。 | 1959年[60] | 成功 | ||

| 先鋒A號/先鋒W號 |

|

80.3公斤 168.7公斤(含燃料)[61] |

1959年9月24日 [61] | 擎天神C運載火箭 [61] | - | 月球 | - | - | 計畫成為第一顆環繞月球的衛星、拍攝月球、研究輻射、磁場。運載火箭在發射前進行靜態測試時爆炸,探測器當時還沒有被架置到火箭上,與後來的先鋒B號/先鋒X號相同[61]。 | 1959年[61] | 失敗 | |

| 月球3號 | 278.5公斤[62] | 1959年10月4日 [62] | 東方號運載火箭-L [62] | 月球 | - | - | - | 近距離月球照相,以不到6200公里的距離進行近月飛行任務。共傳回29張月球遠半球的黑白照片,讓世人首次目睹月球背面的樣貌[62]。 | 1959年[62] | 成功 | ||

| 先鋒B號/先鋒X號 |

|

80.3公斤 168.7公斤(含燃料)[63] |

1959年11月26日 [63] | 擎天神D運載火箭 [63] | - | 月球 | - | - | 拍攝月球、研究輻射、磁場。火箭飛行45秒後,整流罩被撕裂。飛行104秒後,火箭的第三級和「先鋒」探測器被強風迫使脫離火箭的第一、二級並墜地。因此發射失敗[63]。 | 1959年[63] | 失敗 |

關閉

更多資訊 衛星名稱, 圖片 ...

| 衛星名稱 | 圖片 | 國家 | 重量 | 發射日期 | 發射火箭 | 飛掠 | 環繞 | 著陸 | 樣本採集 | 任務 | 任務期間 | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 先鋒5號 |

|

43公斤[64] | 1960年3月11日 [64] | 雷神Able運載火箭 [64] | - | 太陽 | - | - | 研究太陽風離子、宇宙射線、隕石計數器,經過軌道調整之後進入了一條週期312天,環繞太陽的軌道[64]。 | 1960年[64] | 成功 | |

| 月球4A號 | 279公斤[65] | 1960年4月15日 [66] | 東方號運載火箭-L [66] | 月球 | - | - | - | 使用更高解析度的攝影設備來重複月球3號的月球照相任務。火箭第二節過早熄滅,飛離地球200000公里後墜回地球[66]。 | 1960年[66] | 失敗 | ||

| 月球4B號 | 279公斤[67] | 1960年4月16日 [68] | 東方號運載火箭-L [68] | 月球 | - | - | - | 使用更高解析度的攝影設備來重複月球3號的月球照相任務。4個推進器出現不規則燃料噴放現象,之後便迅速脫離,引爆火箭主體,星箭俱毀[68]。 | 1960年[68] | 失敗 | ||

| 先鋒C號/先鋒Y號 |

|

85.3公斤 175.5公斤(含燃料)[69] |

1960年9月25日 [69] | 擎天神D運載火箭 [69] | - | 月球 | - | - | 拍攝月球、研究輻射、磁場。啟動第二節時出現異常,未能入軌,墜回地球大氣層時星箭部分燒壞,在飛行1020秒後失去信號,落入印度洋的某一不明位置[69]。 | 1960年[69] | 失敗 | |

| 火星1A號 |

|

650 公斤 [70] | 1960年10月10日 [70] | 閃電號運載火箭[71] | 火星 | - | - | - | 研究火星附近的宇宙射線、磁場、微隕石和大氣環境、有機物構成,發射後第三節故障[70]。 | 1960年[70] | 失敗 | |

| 火星1B號 |

|

640 公斤 [72] | 1960年10月14日 [72] | 閃電號運載火箭[71] | 火星 | - | - | - | 研究火星附近的宇宙射線、磁場、微隕石和大氣環境、有機物構成,發射後第三節故障[72]。 | 1960年[72] | 失敗 | |

| 先鋒D號/先鋒Z號 |

|

85.3公斤 175公斤(含燃料)[73] |

1960年12月15日 [73] | 擎天神D運載火箭 [73] | - | 月球 | - | - | 拍攝月球、研究輻射、磁場。第一節發動機在點火後出現故障,導致火箭在飛行68秒後發生劇烈爆炸,星箭俱毀[73]。 | 1960年[73] | 失敗 | |

| 金星1A號/史潑尼克7號 | 684.3 公斤[74] | 1961年2月4日 [74] | 閃電號運載火箭[74] | 金星 | - | - | - | 末端節失敗,發射22日後重新進入大氣層[74]。 | 1961年[74] | 失敗 | ||

| 金星1號 |

|

643.5 公斤[75] | 1961年2月12日 [75] | 閃電號運載火箭[75] | 金星 | - | - | - | 研究太陽風、磁場、隕石、宇宙射線等。發射十天後訊號消失,但仍於5月飛掠金星[75]。 | 1961年[75] | 部分成功 | |

| 遊騎兵3號 |

|

329.8公斤[76] | 1962年1月26日[76] | 擎天神-愛琴娜運載火箭-B[76] | - | - | 月球 | - | 儀器包括望遠鏡、磁強計、靜電儀、粒子探測器、宇宙射線電離室、宇宙塵探測器和太陽的X射線閃爍計數器,撞擊月球前10分鐘,將月球表面的圖像傳送回地球,將測震儀的膠囊拋擲在月面。由於故障,太空載具以35000公里的速度飛掠月球[76]。 | 1962年[76] | 失敗 | |

| 遊騎兵4號 |

|

331.1公斤[77] | 1962年4月23日[77] | 擎天神-愛琴娜運載火箭-B[77] | - | - | 月球 | - | 與遊騎兵3號相同,由於電腦的故障造成附載的太陽能板和導航系統故障,因此這艘太空載具失事墜毀在月球的背面,沒有傳送回任何的科學資料[77]。 | 1962年[77] | 失敗 | |

| 水手1號 |

|

202.8公斤 [78] | 1962年7月22日 [78] | 擎天神-愛琴娜運載火箭-B [78] | 金星 | - | - | - | 原計畫探測金星,但因出現故障而被摧毀[78]。 | 1962年[78] | 失敗 | |

| 金星2A號/史潑尼克19號 |

|

890 公斤[79] | 1962年8月25日 [79] | 閃電號運載火箭[79] | - | - | 金星 | - | 目標是成為第一台著陸金星的探測器,但末端節失敗,並未離開地球軌道,數天後重返大氣層[79]。 | 1962年[79] | 失敗 | |

| 水手2號 |

|

202.8公斤 [80] | 1962年8月27日 [81] | 擎天神-愛琴娜火箭-B[81] | 金星 | - | - | - | 接近金星並拍攝下了紅外線及微波波段的圖像[81]。 | 1963年[82] | 成功 | |

| 金星2B號/史潑尼克20號 |

|

890 公斤[83] | 1962年9月1日 [83] | 閃電號運載火箭[83] | - | - | 金星 | - | 目標依然是成為第一台著陸金星的探測器,但末端節失敗,並未離開地球軌道,數天後重返大氣層[83]。 | 1962年[83] | 失敗 | |

| 金星2C號/史潑尼克21號 | ? | 1962年9月12日 [84] | 閃電號運載火箭[84] | 金星 | - | - | - | 第三節爆炸,衛星、火箭俱毀[84]。 | 1962年[84] | 失敗 | ||

| 遊騎兵5號 |

|

342.5公斤[85] | 1962年10月18日[85] | 擎天神-愛琴娜運載火箭-B[85] | - | - | 月球 | - | 與遊騎兵3號相同,由於不明原因的故障,太空載具失去了動力並停止了運作,以725公里的距離錯過了月球[85]。 | 1962年[85] | 失敗 | |

| 火星1C號/史潑尼克22號 | - | 893.5 公斤 [86] | 1962年10月24日 [86] | 閃電號運載火箭[71] | 火星 | - | - | - | 火箭爆炸,衛星、火箭俱毀[86]。 | 1962年[86] | 失敗 | |

| 火星1號/史潑尼克23號 |

|

893.5 公斤 [87] | 1962年11月1日 [87] | 閃電號運載火箭[71] | 火星 | - | - | - | 研究火星附近的宇宙射線、磁場、微隕石和大氣環境、有機物構成,1963年3月21日距地球大約1億公里的地方導航設備故障[87]。 | 1972年~1973年[87] | 失敗 | |

| 火星2A號/史潑尼克24號 | 890 公斤 [88] | 1962年11月4日 [88] | 閃電號運載火箭[71] | - | - | 火星 | - | 只到達近地球軌道,環繞2個月後重新進入大氣層[88]。 | 1962年[88] | 失敗 | ||

| 月球4C號/史潑尼克25號 | 1422公斤[89] | 1963年1月4日 [90] | 閃電號運載火箭-L [90] | - | - | 月球 | - | 釋放一顆質量約100公斤的月球軟著陸器。考察月球表面環境,特別調查月壤質地,環形山和月石的危險,和月球表面的輻射程度。進入近地軌道,但第四節未能將探測器送入地月轉移軌道[90]。 | 1963年[90] | 失敗 | ||

| 月球4D號 | 1422公斤[91] | 1963年2月3日 [92] | 閃電號運載火箭-L [92] | - | - | 月球 | - | 與月球4C號相同,第三節故障,墜毀於太平洋中[92]。 | 1963年[92] | 失敗 | ||

| 月球4號 | 1422公斤[93] | 1963年4月2日 [93] | 閃電號運載火箭-L [93] | - | 月球 | - | 與月球4C號、月球4D號相同,地月轉移中途改正航路失敗,以8336.2公里的高度從月球上空掠過[93]。 | 1963年[93] | 失敗 | |||

| 金星2D號/宇宙21號 | 890公斤[94] | 1963年11月11日 [94] | 閃電號運載火箭[94] | 金星 | - | - | - | 僅在近地球軌道環繞,未能到達金星[94]。 | 1963年[94] | 失敗 | ||

| 遊騎兵6號 |

|

381公斤[95] | 1964年1月30日[95] | 擎天神-愛琴娜運載火箭-B[95] | - | - | 月球 | - | 僅攜帶高畫質攝影機,攝影機系統故障,沒有任何影像被傳送回來[95]。 | 1964年[95] | 失敗 | |

| 金星1964A號 | ? | 1964年2月19日 [96] | 閃電號運載火箭-M[96] | 金星 | - | - | - | 末端節未能啟動,留在地球軌道[96]。 | 1964年[96] | 失敗 | ||

| 金星1964B號 | ? | 1964年3月1日 [97] | 閃電號運載火箭-M[97] | 金星 | - | - | - | 末端節未能啟動,留在地球軌道[97]。 | 1964年[97] | 失敗 | ||

| 月球5A號 | 1422公斤[98] | 1964年3月21日 [98] | 閃電號運載火箭-M [98] | - | - | 月球 | - | 與月球4號相同,第三節在地球大氣層中燒毀[98]。 | 1964年[98] | 失敗 | ||

| 金星2E號/宇宙27號 | ? | 1964年3月27日 [99] | 閃電號運載火箭-M[99] | 金星 | - | - | - | 並未離開地球軌道[99]。 | 1964年[99] | 失敗 | ||

| 探測器1號 | 890 公斤)[100] | 1964年4月2日 [100] | 閃電號運載火箭-M[100] | 金星 | - | - | - | 原預定研究太空及測試機具,但通訊系統於一個多月後斷訊[100]。 | 1964年[100] | 失敗 | ||

| 月球5B號 | 1422公斤[101] | 1964年4月20日 [101] | 閃電號運載火箭-M [101] | - | - | 月球 | - | 點火340秒後,攜帶探測器的第三節電源短路,致使發動機突然停機,星箭墜回地球,在大氣層中燒毀[101]。 | 1964年[101] | 失敗 | ||

| 遊騎兵7號 |

|

365.7公斤[102] | 1964年7月28日[102] | 擎天神-愛琴娜運載火箭-B[102] | - | - | 月球 | - | 與遊騎兵6號相同,在後續的17分鐘飛行時間共傳送回4,308張優質的照片,在碰撞前傳送回的最後一張照片解析度達到50公分[102]。 | 1964年[102] | 成功 | |

| 水手3號 |

|

260.8 公斤 [103] | 1964年11月5日[104] | 擎天神-愛琴娜火箭-D[103] | 火星 | - | - | - | 飛越火星拍攝火星表面的照片,但由於太陽能電池板不能展開而無法正常工作。[104]。 | 1964年 [104] | 失敗 | |

| 水手4號 |

|

260.8 公斤 [105] | 1964年11月28日[106] | 擎天神-愛琴娜火箭-D [105] | 火星 | - | - | - | 近距離火星科學觀測並將結果傳回地球、火星附近執行行星際的地表及粒子測量[106]。 | 1964年~1965年[106] | 成功 | |

| 探測器2號 |

|

890 公斤[107] | 1964年11月30日 [107] | 閃電號運載火箭[107] | 火星 | - | - | - | 研究磁場、光譜分析、臭氧等。但部分太陽能板損毀,1965年斷訊[107]。 | 1964年~1965年[107] | 失敗 | |

| 遊騎兵8號 |

|

367公斤[108] | 1965年2月17日[108] | 擎天神-愛琴娜運載火箭-B[108] | - | - | 月球 | - | 與遊騎兵6號相同,在最後23分鐘的飛行中傳送回了7,137張高品質的照片,碰撞前傳回的最後一張照片的解析度達到1.5公尺[108]。 | 1965年[108] | 成功 | |

| 月球5C號/宇宙60號 | 1422公斤[109] | 1965年3月12日 [109] | 閃電號運載火箭-L [109] | - | - | 月球 | - | 點火340秒後,攜帶探測器的閃電號運載火箭第四節發動機因電源的變壓器短路未能點火,星箭未能注入地月轉移軌道[109]。 | 1965年[109] | 失敗 | ||

| 遊騎兵9號 |

|

367公斤[110] | 1965年3月21日[110] | 擎天神-愛琴娜運載火箭-B[110] | - | - | 月球 | - | 與遊騎兵6號相同,在最後19分鐘的飛行總共傳送回5,814張反差良好的照片。在撞擊前最後一張照片的解析度達到0.3公尺[110]。 | 1965年[110] | 成功 | |

| 月球5D號 | 1422公斤[111] | 1965年4月10日 [93] | 閃電號運載火箭-L [93] | - | - | 月球 | - | 發射探測器的閃電號運載火箭第三節8Д715К液氧發動機的液氮輸管突然降壓,液氧在管中停流,致使發動機停機[93]。 | 1965年[93] | 失敗 | ||

| 月球5號 | 1474公斤[112] | 1965年5月19日 [112] | 閃電號運載火箭-M [112] | - | - | 月球 | - | 進行中途航向校正,制導系統出現故障,探測器圍繞中軸自轉,失去控制。12日19時10分,反方向制動火箭未能成功點火,撞毀在南緯31°西經8°雲海中[112]。 | 1965年[112] | 失敗 | ||

| 月球6號 | 1442公斤[113] | 1965年6月8日 [113] | 閃電號運載火箭-M [113] | - | - | 月球 | - | 進行中途航向校正時,制動火箭未能成功熄火,發動機運行至燃料全部消耗,探測器進入錯誤的運行軌道探測器以距離月球表面159612.8公里的高度飛掠月球,成為人造行星[113]。 | 1965年[113] | 失敗 | ||

| 探測器3號 |

|

960公斤[114] | 1965年7月18日 [114] | 閃電號運載火箭[114] | 月球 | - | - | - | 研究磁場、光譜分析、臭氧等,但錯過火星發射窗口,只能進行飛掠月球任務[114]。 | 1965年[114] | 成功 | |

| 月球7號 | 1504公斤[115] | 1965年10月4日 [115] | 閃電號運載火箭 [115] | - | - | 月球 | - | 由於緩衝火箭的過早點火和過早關機,月球7號墜毀於風暴洋克卜勒撞擊坑之西[115]。 | 1965年[115] | 失敗 | ||

| 金星2號 | 963 公斤[116] | 1965年11月12日 [116] | 閃電號運載火箭-M[116] | 金星 | - | - | - | 配有相機、科學儀器,成功地傳回數據[116]。 | 1965年~1966年[116] | 成功 | ||

| 金星3號 | 960 公斤[117] | 1965年11月16日 [117] | 閃電號運載火箭-M[117] | - | - | 金星 | - | 搭載無線電通訊設施、科學儀器,成功著陸金星,成為第一顆著陸其他行星的太探測器,但通訊系統未能傳回任何訊息[117]。 | 1965年~1966年[117] | 失敗 | ||

| 金星4A號/宇宙96號 | ? | 1965年11月23日 [118] | 閃電號運載火箭-M[118] | - | - | 金星 | - | 停留在地球軌道,數天後重返大氣層[118]。 | 1965年[118] | 失敗 | ||

| 金星1965A號 | ? | 1965年11月26日 [119] | 閃電號運載火箭-M[119] | 金星 | - | - | - | 發射失敗[119]。 | 1965年[119] | 失敗 | ||

| 月球8號 | 1550公斤[120] | 1965年12月3日 [120] | 閃電號運載火箭 [120] | - | - | 月球 | - | 緩衝火箭提早關機,探測器未能足夠減速,墜毀於風暴洋克卜勒撞擊坑之西[120]。 | 1965年[120] | 失敗 | ||

| 先鋒6號 |

|

146公斤[121] | 1965年12月16日 [121] | 三角洲E運載火箭 [121] | - | 太陽 | - | - | 研究太陽風離子、電子、星際電子密度、宇宙射線,為第一批環繞太陽公轉的人造探測器[121]。 | 1965年~2000年[121] | 成功 | |

| 月球9號 | 1538公斤[122] | 1966年1月31日 [122] | 閃電號運載火箭-M [122] | - | - | 月球 | - | 成功軟著陸在風暴洋中。著陸後15分鐘便拍下第一張照片,著陸器上的電池一直工作到2月7日,在月球表面總共運行8小時5分鐘。這是在月球表面首次以人類可以承受的速度進行的軟著陸[122]。 | 1966年[122] | 成功 | ||

| 月球10A號/宇宙111號 | 245公斤(登陸艙)1595公斤[123] | 1966年3月1日 [123] | 閃電號運載火箭-M [123] | - | 月球 | - | - | 與月球10號相同,末端節失控,兩天後重返大氣層[123]。 | 1966年[123] | 失敗 | ||

| 月球10號 | 245公斤(登陸艙)1595公斤[124] | 1966年3月31日 [124] | 閃電號運載火箭-M [124] | - | 月球 | - | - | 第一個成功環繞其他天體的飛行器。月球10號攜帶的圓柱形月球衛星重254公斤。衛星裝備包括磁力計、伽馬射線頻譜儀、離子收集器壓電測量儀、紅外探測器、低能x射線質子測量設備等裝置[124]。 | 1966年[124] | 成功 | ||

| 測量員1號/勘測者1號 |

|

294.3公斤[125] | 1966年5月30日[125] | 擎天神-半人馬運載火箭[125] | - | - | 月球 | - | 瞭解人類登月之方法、通信能力測試、科學研究,為美國首次軟著陸於其他星體[125]。 | 1966年[125] | 成功 | |

| 探險者33號 |

|

212公斤[126] | 1966年7月1日[126] | 三角洲運載火箭[126] | - | 月球 | - | - | 配備有電子、質子偵測器、磁場記錄器等。速度太快未能進入月球軌道[126]。 | 1966年~1971年[126] | 失敗 | |

| 月球軌道器1號 |

|

385.6公斤[127] | 1966年8月10日[127] | 擎天神-愛琴娜運載火箭-D[127] | - | 月球 | - | - | 提供阿波羅登月所需要的地圖,配備雙鏡頭攝影機[127]。 | 1966年~[127] | 成功 | |

| 先鋒7號 |

|

138公斤[128] | 1966年8月17日 [128] | 三角洲E運載火箭 [128] | - | 太陽 | - | - | 研究太陽風離子、電子、星際電子密度、宇宙射線,為第一批環繞太陽公轉的人造探測器[128]。 | 1966年~1995年[128] | 成功 | |

| 月球11號 | 1620公斤 3616公斤(含燃料)[129] |

1966年8月24日 [129] | 閃電號運載火箭-M [129] | - | 月球 | - | - | 衛星裝備包括磁力計、伽馬射線頻譜儀、低能x射線質子測量設備、隕石調查等裝置,1個月後斷訊[129]。 | 1966年[129] | 成功 | ||

| 測量員2號/勘測者2號 |

|

292公斤[130] | 1966年9月20日[130] | 擎天神-半人馬運載火箭[130] | - | - | 月球 | - | 一個微小的引擎未能點燃,導致推力的不平衡造成太空載具的管轉,路徑偏差至相距約130公里的地點,不久後斷訊[130]。 | 1966年[130] | 失敗 | |

| 月球12號 | 1620公斤 3616公斤(含燃料)[131] |

1966年10月22日 [131] | 閃電號運載火箭-M [131] | - | 月球 | - | - | 與月球11號相同,拍攝了月球的圖像,3個月後斷訊[131]。 | 1966年[131] | 成功 | ||

| 月球軌道器2號 |

|

385.6公斤[132] | 1966年11月6日[132] | 擎天神-愛琴娜運載火箭-D[132] | - | 月球 | - | - | 提供阿波羅登月所需要的地圖,配備雙鏡頭攝影機[132]。 | 1966年~1967年[132] | 成功 | |

| 月球13號 | 1700公斤[133] | 1966年12月21日 [133] | 閃電號運載火箭-M [133] | - | - | 月球 | - | 與月球9號相比,月球13號的著陸艙上多了兩條摺疊臂,裝有輻射密度測量儀、機械式穿測器。穿測器可以分析月壤物理性質,得到月壤密度約為0.8克/立方公分[133]。 | 1966年[133] | 成功 | ||

| 月球軌道器3號 |

|

385.6公斤[134] | 1967年2月5日[134] | 擎天神-愛琴娜運載火箭-D[134] | - | 月球 | - | - | 提供阿波羅登月所需要的地圖,配備雙鏡頭攝影機[134]。 | 1967年[134] | 成功 | |

| 測量員3號/勘測者3號 |

|

296公斤[135] | 1967年4月17日[135] | 擎天神-半人馬運載火箭[135] | - | - | 月球 | - | 第一次攜帶土壤樣品挖斗,並且可以從安裝在延伸臂上的電視機看見實物的影像,至月球黑夜後不能再度開啟[135]。 | 1967年[135] | 成功 | |

| 月球軌道器4號 |

|

385.6公斤[136] | 1967年5月4日[136] | 擎天神-愛琴娜運載火箭-D[136] | - | 月球 | - | - | 提供阿波羅登月所需要的地圖,配備雙鏡頭攝影機[136]。 | 1967年[136] | 成功 | |

| 月球14A號/宇宙159號 | 1700公斤 4490公斤(含燃料)[137] |

1967年5月16日 [137] | 閃電號運載火箭-M [137] | - | 月球 | - | - | 以非長高的距離環繞月球,做為載人登月計畫的基礎,上面節過早切斷,數個月後重返大氣層[133]。 | 1967年[133] | 失敗 | ||

| 金星4號 | 1106公斤[138] | 1967年6月12日 [138] | 閃電號運載火箭-M[138] | - | - | 金星 | - | 研究金星溫度、氣壓、磁場、大氣[138]。 | 1967年[138] | 成功 | ||

| 水手5號 |

|

244.9 公斤 [139] | 1967年6月14日[140] | 擎天神-愛琴娜火箭-D [139] | 金星 | - | - | - | 拍照和研究金星大氣及其化學成分[139]。 | 1967年[140] | 成功 | |

| 金星5A號/宇宙167號 | 1106公斤[141] | 1967年6月17日 [141] | 閃電號運載火箭-M[141] | - | - | 金星 | - | 類似金星四號,但發射後八天重返大氣層[141]。 | 1967年[141] | 失敗 | ||

| 測量員4號/勘測者4號 |

|

283公斤[142] | 1967年7月14日[142] | 擎天神-半人馬運載火箭[142] | - | - | 月球 | - | 包括電視攝影機、表面土壤取樣器...等。在飛往月球之後,太空載具的無線電訊號在登陸前下降階段的最後2.5分鐘斷掉,並且未曾再重新建立起通訊,最後發生了爆炸[142]。 | 1967年[142] | 成功 | |

| 探險者35號 |

|

230公斤[143] | 1967年7月19日[143] | 三角洲運載火箭[143] | - | 月球 | - | - | 研究太陽風離子、X射線[143]。 | 1967年~1973年[143] | 成功 | |

| 月球軌道器5號 |

|

385.6公斤[144] | 1967年8月1日[144] | 擎天神-愛琴娜運載火箭-D[144] | - | 月球 | - | - | 提供阿波羅登月所需要的地圖,配備雙鏡頭攝影機,提供最完整的月球影像[144]。 | 1967年~1968年[144] | 成功 | |

| 測量員5號/勘測者5號 |

|

303公斤[145] | 1967年9月8日[145] | 擎天神-半人馬運載火箭[145] | - | - | 月球 | - | 包括電視攝影機、表面土壤取樣器...等。成功傳送19,049張影像回地球[145]。 | 1967年[145] | 成功 | |

| 探測器1967A號 |

|

4980公斤 5680公斤(含燃料)[146] |

1967年9月27日 [147] | 質子K/D型運載火箭[147] | 月球 | - | - | - | 67秒後偏離軌道,逃逸火箭啟動,發射失敗[147]。 | 1967年[147] | 失敗 | |

| 測量員6號/勘測者6號 |

|

299.6公斤[148] | 1967年11月7日[148] | 擎天神-半人馬運載火箭[148] | - | - | 月球 | - | 包括電視攝影機、表面土壤取樣器...等。成功傳送30027張照片回地球[148]。 | 1967年[148] | 成功 | |

| 探測器1967B號 |

|

4980公斤 5680公斤(含燃料)[146] |

1967年11月22日 [147] | 質子K/D型運載火箭[147] | 月球 | - | - | - | 第二節未能啟動,逃逸火箭啟動,發射失敗[147]。 | 1967年[147] | 失敗 | |

| 先鋒8號 |

|

146公斤[149] | 1967年12月13日 [149] | 三角洲E運載火箭 [149] | - | 太陽 | - | - | 研究太陽風離子、電子、星際電子密度、宇宙射線,為第一批環繞太陽公轉的人造探測器[149]。 | 1967年~1996年[149] | 成功 | |

| 測量員7號/勘測者7號 |

|

305.7公斤[150] | 1968年1月7日[150] | 擎天神-半人馬運載火箭[150] | - | - | 月球 | - | 包括電視攝影機、表面土壤取樣器...等。成功傳送21091張照片回地球[150]。 | 1968年[150] | 成功 | |

| 月球14B號 | 1700公斤 4490公斤(含燃料)[151] |

1968年2月7日 [152] | 閃電號運載火箭-M [152] | - | 月球 | - | - | 第三節火箭失效,未能到達預定軌道[151]。 | 1968年[151] | 失敗 | ||

| 探測器4號 |

|

5140公斤[153] | 1968年3月2日 [153] | 質子K/D型運載火箭[153] | 月球 | - | - | - | 航行至距地球30萬公里的地方,但返回艙並未分離,導致返回角度過大,最後自毀於非洲上空[153]。 | 1968年[153] | 失敗 | |

| 月球14號 | 1700公斤 4490公斤(含燃料)[154] |

1968年4月7日 [154] | 閃電號運載火箭-M [154] | - | 月球 | - | - | 蘇聯發射的最後一顆第二代月球探測器,主要用於探測月球引力場[154]。 | 1968年[154] | 成功 | ||

| 探測器1968A號 |

|

4980公斤 5680公斤(含燃料)[146] |

1968年4月22日 [147] | 質子K/D型運載火箭[147] | 月球 | - | - | - | 發射260秒後失控,發射失敗[147]。 | 1968年[147] | 失敗 | |

| 探測器1968B號 |

|

4980公斤 5680公斤(含燃料)[146] |

1968年7月21日 [147] | 質子K/D型運載火箭[147] | 月球 | - | - | - | 運載火箭爆炸,造成3人死亡[147]。 | 1968年[147] | 失敗 | |

| 探測器5號 |

|

5375公斤[155] | 1968年9月14日 [155] | 質子K/D型運載火箭[155] | 月球 | - | - | - | 成功飛掠月球並返回地球。攜帶的海龜等生物是第一個環繞其他星體的生命[155]。 | 1968年[155] | 成功 | |

| 先鋒9號 |

|

147公斤[156] | 1968年11月8日 [156] | 三角洲E運載火箭 [156] | - | 太陽 | - | - | 研究太陽風離子、電子、星際電子密度、宇宙射線,為第一批環繞太陽公轉的人造探測器[156]。 | 1968年~1983年[156] | 成功 | |

| 探測器6號 |

|

5375公斤[157] | 1968年11月10日 [157] | 質子K/D型運載火箭[157] | 月球 | - | - | - | 成功飛掠月球並返回地球。攜帶有生命體、相機[157]。 | 1968年[157] | 成功 | |

| 阿波羅8號 |

|

28817公斤(指揮艙) 9027公斤(登月小艇)[158] |

1968年12月21日[158] | 農神五號[158] | - | 月球 | - | - | 為之後登陸月球做準備,測試指揮艙的功能,攜帶與登月小艇重量相當的物體[158]。 | 1968年[158] | 成功 | |

| 金星5號 | 1130公斤[159] | 1969年1月5日 [159] | 閃電號運載火箭-M[159] | - | - | 金星 | - | 研究金星溫度、氣壓、磁場、大氣,但功能比金星4號更強大[159]。 | 1969年[159] | 成功 | ||

| 金星6號 | 1130公斤[160] | 1969年1月10日 [160] | 閃電號運載火箭-M[160] | - | - | 金星 | - | 研究金星溫度、氣壓、磁場、大氣,但功能比金星4號更強大[160]。 | 1969年[160] | 成功 | ||

| 探測器1969A號 |

|

4980公斤 5680公斤(含燃料)[146] |

1969年1月20日 [147] | 質子K/D型運載火箭[147] | 月球 | - | - | - | 第二節提早25秒關閉,未能進入軌道[147]。 | 1969年[147] | 失敗 | |

| 月球15A號 | 5590公斤(含燃料)[161] | 1969年2月19日 [162] | 質子K/D型運載火箭[162] | - | - | 月球 | - | 為一軟著陸探測計畫,攜帶月球步行者1A號至月球,第一節引擎即故障[161]。 | 1969年[162] | 失敗 | ||

| 探測器L1S-1號 | 6900公斤[163] | 1969年2月21日 [164] | N1運載火箭[164] | - | 月球 | - | - | 預定進行環繞月球並返回地球的任務,在發射68.7秒後,發動機停機。最後爆炸[164]。 | 1969年[164] | 失敗 | ||

| 水手6號 |

|

411.8 公斤 [165] | 1969年2月25日[166] | 擎天神-半人馬火箭-D1A [165] | 火星 | - | - | - | 拍照和研究火星大氣及其化學成分[165]。 | 1969年[166] | 成功 | |

| 水手7號 |

|

411.8 公斤 [167] | 1969年3月27日[168] | 擎天神-半人馬火箭-D1A [167] | 火星 | - | - | - | 拍照和研究火星大氣及其化學成分[167]。 | 1969年[168] | 成功 | |

| 火星2B號/火星1969A號 |

|

4850 公斤 [169] | 1969年3月27日 [169] | 質子K/D型運載火箭[169] | - | 火星 | 火星 | - | 搭載相機、質譜儀等,發射4百餘秒後爆炸[169]。 | 1969年[169] | 失敗 | |

| 火星2C號/火星1969B號 |

|

4850 公斤 [170] | 1969年4月2日 [170] | 質子K/D型運載火箭[170] | - | 火星 | 火星 | - | 搭載相機、質譜儀等,發射後一部分瞬間爆炸,但火箭仍持續飛行41秒,有毒推進劑汙染發射場,導致無法發射[170]。 | 1969年[170] | 失敗 | |

| 月球15B號 | 5600公斤(含燃料)[171] | 1969年4月14日 [172] | 質子K/D型運載火箭[172] | - | - | 月球 | 月球 | 上面節未點燃,未達預定軌道[171]。 | 1969年[172] | 失敗 | ||

| 阿波羅10號 |

|

28843公斤(指揮艙) 13941公斤(登月小艇)[173] |

1969年5月18日[173] | 農神五號[173] | - | 月球 | - | - | 第二次環繞月球的載人任務,首次將登月艙帶入月球軌道進行測試。也是第一個從太空發回彩色現場錄影的任務[173]。 | 1969年[173] | 成功 | |

| 探測器L1S-2號 | 6900公斤[163] | 1969年7月3日 [174] | N1運載火箭[174] | - | 月球 | - | - | 一顆鬆動螺柱被吸入燃料泵,導致控制系統停止了30台中的29台發動機,發動機停機23秒後火箭爆炸,炸毀了發射塔,成為火箭應用史上最大規模的爆炸[174]。 | 1969年[174] | 失敗 | ||

| 月球15號 | 2718公斤 5600公斤(含燃料)[175] |

1969年7月13日 [175] | 質子K/D型運載火箭[175] | - | - | 月球 | 月球 | 蘇聯發射用於自動取樣的月球探測器,最終在月球的危海墜毀,未能完成目標[175]。 | 1969年[175] | 失敗 | ||

| 阿波羅11號 |

|

28801公斤(指揮艙) 15065公斤(登月小艇)[176][177] |

1969年7月16日[176] | 農神五號[176] | - | 月球 | 月球 | 月球 | 人類第一次登月任務,取得月表岩石標本[176]。 | 1969年[176] | 成功 | |

| 探測器7號 |

|

5979公斤[178] | 1969年8月7日 [178] | 質子K/D型運載火箭[178] | 月球 | - | - | - | 成功飛掠月球並返回地球。攜帶有生命體、相機[178]。 | 1969年[178] | 成功 | |

| 先鋒E號 |

|

148公斤[179] | 1969年8月27日 [179] | 三角洲E運載火箭 [179] | - | 太陽 | - | - | 研究太陽風離子、電子、星際電子密度、宇宙射線,為第一批環繞太陽公轉的人造探測器,火箭故障未能進入軌道[156]。 | 1969年[179] | 失敗 | |

| 月球16A號 | 5600公斤(含燃料)[180] | 1969年9月23日 [180] | 質子K/D型運載火箭[180] | - | - | 月球 | 月球 | 上面節故障,未能脫離地球軌道[180]。 | 1969年[180] | 失敗 | ||

| 月球16B號 | 5600公斤(含燃料)[181] | 1969年10月22日 [181] | 質子K/D型運載火箭[181] | - | - | 月球 | 月球 | 上面節故障,未能脫離地球軌道[181]。 | 1969年[181] | 失敗 | ||

| 阿波羅12號 |

|

28790公斤(指揮艙) 15116公斤(登月小艇)[182][183] |

1969年11月14日[182] | 農神五號[182] | - | 月球 | 月球 | 月球 | 人類第二次登月任務,取得月表岩石標本[182]。 | 1969年[182] | 成功 |

關閉

更多資訊 衛星名稱, 圖片 ...

| 衛星名稱 | 圖片 | 國家 | 重量 | 發射日期 | 發射火箭 | 飛掠 | 環繞 | 著陸 | 樣本採集 | 任務 | 任務期間 | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月球16C號 | 5600公斤(含燃料)[184] | 1970年2月6日 [185] | 質子K/D型運載火箭[185] | - | - | 月球 | 月球 | 上面節故障,未能脫離地球軌道[184]。 | 1970年[185] | 失敗 | ||

| 阿波羅13號 |

|

28945公斤(指揮艙) 15196公斤(登月小艇)[186][187] |

1970年4月11日[186] | 農神五號[186] | - | 月球 | 月球 | 月球 | 人類嘗試第三次登月任務。服務艙的氧氣罐發生的爆炸造成損壞。未登陸月球即返航[186]。 | 1970年[186] | 失敗 | |

| 金星7號 | 1180公斤[188] | 1970年8月17日 [188] | 閃電號運載火箭-M[188] | - | - | 金星 | - | 類似金星5號、金星6號[188]。 | 1970年[188] | 成功 | ||

| 金星8A號/宇宙359號 | ? | 1970年8月22日 [189] | 閃電號運載火箭-M[189] | - | - | 金星 | - | 類似金星7號,但未能脫離地球軌道[189]。 | 1970年[189] | 失敗 | ||

| 月球16號 | 5600公斤(含燃料)[190] | 1970年9月12日 [190] | 質子K/D型運載火箭[190] | - | - | 月球 | 月球 | 人類第一個實現在月球上自動取樣並送回地球的探測器[190]。 | 1970年[190] | 成功 | ||

| 探測器8號 |

|

5375公斤[191] | 1970年10月20日 [191] | 質子K/D型運載火箭[191] | 月球 | - | - | - | 成功飛掠月球並返回地球。攜帶有生命體、相機[191]。 | 1970年[191] | 成功 | |

| 月球17號 | 5600公斤(含燃料)[192] | 1970年11月10日 [192] | 質子K/D型運載火箭[192] | - | - | 月球 | - | 將月球車1號送上月球表面,自動漫遊並做研究[192]。 | 1970年~1971年[192] | 成功 | ||

| 阿波羅14號 |

|

29229公斤(指揮艙) 15277公斤(登月小艇)[193][194] |

1971年1月31日[193] | 農神五號[193] | - | 月球 | 月球 | 月球 | 人類第三次登月任務,取得月表岩石標本[193]。 | 1971年[193] | 成功 | |

| 水手8號 |

|

560 公斤 [195] | 1971年5月9日[196] | 擎天神-半人馬火箭-D1A [195] | - | 火星 | - | - | 火箭引擎故障而重新墜入大氣層,最終墜落在大西洋內。[195]。 | 1971年[195] | 失敗 | |

| 火星2D號/宇宙419號 |

|

4650 公斤 [197] | 1971年5月10日 [197] | 質子K/D型運載火箭[197] | - | 火星 | 火星 | - | 最後一節無法啟動,導致停留於近地球軌道[197]。 | 1971年[197] | 失敗 | |

| 火星2號 |

|

2265 公斤 4650公斤(含燃料) [198] |

1971年5月19日 [198] | 質子K/D型運載火箭[198] | - | 火星 | 火星 | - | 繪製火星圖像、測量溫度、研究地形、土壤、測量火星大氣、太陽風、磁場。包括一軌道環繞器及一台著陸器,著陸器降落失敗,導致內部火星車無法使用[198]。 | 1971年~1972年[198] | 部分成功 | |

| 火星3號 |

|

2265 公斤 4650公斤(含燃料) [199] |

1971年5月28日 [199] | 質子K/D型運載火箭[199] | - | 火星 | 火星 | - | 繪製火星圖像、測量溫度、研究地形、土壤、測量火星大氣、太陽風、磁場。包括一軌道環繞器及一台著陸器,著陸成功,但著陸15秒後斷訊,漫遊車未能使用[199]。 | 1971年~1972年[199] | 部分成功 | |

| 水手9號 |

|

560 公斤 [200] | 1971年5月30日[201] | 擎天神-半人馬火箭-D1A [200] | - | 火星 | - | - | 繪製70%火星地表地圖及研究火星大氣及地表的變化。[200]。 | 1971年~1972年[201] | 成功 | |

| 聯盟號7K-LOK 1號 |

|

6698公斤 9850公斤(含燃料)[202] |

1971年6月26日 [203] | N1運載火箭[203] | - | 月球 | - | - | 飛後就不正常轉動,且超過了控制系統的可調範圍,51秒後火箭在1公里高空爆炸[202]。 | 1971年[203] | 失敗 | |

| 阿波羅15號 |

|

30371公斤(指揮艙) 16434公斤(登月小艇)[204][205] |

1971年7月26日[204] | 農神五號[204] | - | 月球 | 月球 | 月球 | 人類第四次成功登月的載人登月任務,在月球上停留更久,第一輛月球車使調查距離比前幾次任務遙遠了很多,他們一共收集了約77公斤的月球岩石標本[204]。 | 1971年[204] | 成功 | |

| 月球18號 | 5600公斤(含燃料)[206] | 1971年9月2日 [206] | 質子K/D型運載火箭[206] | - | - | 月球 | 月球 | 進入地球軌道,之後飛向月球。在預定降落時間,探測器卻與地面失去了聯繫[206]。 | 1971年[206] | 失敗 | ||

| 月球19號 | 4000公斤 5600公斤(含燃料)[207] |

1971年9月28日 [207] | 質子K/D型運載火箭[207] | - | 月球 | - | - | 比月球10號探測器更先進的蘇聯月球軌道衛星[207]。 | 1971年~1972年[207] | 成功 | ||

| 月球20號 | 5600公斤(含燃料)[208] | 1972年2月14日 [208] | 質子K/D型運載火箭[208] | - | - | 月球 | 月球 | 月球16號之後第二個登上月球並將月球表面樣品發回地球的無人探測器。遇上了玄武岩,月球20號只採集到了55克的樣本[208]。 | 1972年[208] | 成功 | ||

| 先鋒10號 |

|

258公斤[209] | 1972年3月3日 [209] | 擎天神-半人馬火箭[209] | 木星 | - | - | - | 研究小行星帶、木星的周遭環境、太陽風、宇宙射線以及太陽系與太陽圈之中最遠能夠到達的地方[209]。 | 1972年~2003年[209] | 成功 | |

| 金星8號 | 1180公斤[210] | 1972年3月27日 [210] | 閃電號運載火箭-M[210] | - | - | 金星 | - | 研究金星溫度、氣壓、磁場、大氣[210]。 | 1972年[210] | 成功 | ||

| 金星9A號/宇宙482號 | 1180公斤[211] | 1972年3月31日 [211] | 聯盟號運載火箭[211] | - | - | 金星 | - | 未能脫離地球軌道[211]。 | 1972年[211] | 失敗 | ||

| 阿波羅16號 |

|

30354公斤(指揮艙) 16428公斤(登月小艇)[212][213] |

1972年4月16日[212] | 農神五號[212] | - | 月球 | 月球 | 月球 | 人類第五次成功登月的載人登月任務,收集月球岩石標本,有月球車[212]。 | 1972年[212] | 成功 | |

| 聯盟號7K-LOK 2號 |

|

6698公斤 9850公斤(含燃料)[202] |

1972年11月23日 [214] | N1運載火箭[214] | - | 月球 | - | - | 40公里處,其中一台發動機遭遇縱向耦合振動,其他發動機程序性停機,導致4號發動機爆炸[202]。 | 1972年[214] | 失敗 | |

| 阿波羅17號 |

|

30320公斤(指揮艙) 16448公斤(登月小艇)[215][216] |

1972年12月7日[215] | 農神五號[215] | - | 月球 | 月球 | 月球 | 人類第六次成功登月的載人登月任務,收集月球岩石標本,有月球車,農神五號首次夜間發射[215]。 | 1972年[215] | 成功 | |

| 月球21號 | 5600公斤(含燃料)[217] | 1973年1月8日 [217] | 質子K/D型運載火箭[217] | - | - | 月球 | - | 將月球車2號送上月球表面,自動漫遊並做研究[217]。 | 1973年[217] | 成功 | ||

| 先鋒11號 |

|

259公斤[218] | 1973年4月6日 [218] | 擎天神-半人馬火箭[218] | 木星 土星 |

- | - | - | 第一個研究土星和它的光環的探測器[218]。 | 1973年~1995年[218] | 成功 | |

| 探險者49號 |

|

328公斤[219] | 1973年6月10日[219] | 三角洲運載火箭[219] | - | 月球 | - | - | 對於無線電坡做研究,天線長度最後拉至229公尺[219]。 | 1973年~1975年[219] | 成功 | |

| 火星4號 |

|

2270 公斤 3440公斤(含燃料) [220] |

1973年7月21日 [220] | 質子K/D型運載火箭[220] | 火星 (實際) |

火星 (預定) |

- | - | 搭載氫、紅外線、離子偵測器、相機,由於電子元件損毀,導致探測器直接飛掠火星[220]。 | 1973年~1974年[220] | 部分成功 | |

| 火星5號 |

|

2270 公斤 3440公斤(含燃料) [221] |

1973年7月25日 [221] | 質子K/D型運載火箭[221] | - | 火星 | - | - | 搭載氫、離子偵測器,由於電子元件損毀,環繞九天後失效[221]。 | 1973年~1974年[221] | 成功 | |

| 火星6號 |

|

635 公斤 3260公斤(含燃料)[222] |

1973年8月5日 [222] | 質子K/D型運載火箭[222] | - | 火星 | 火星 | - | 包括一台軌道環繞器、一台著陸器。研究火星大氣層及表面,最後到達火星並釋放著陸器,但處理晶片損毀,大部份資料不可讀[222]。 | 1973年~1974年[222] | 部分成功 | |

| 火星7號 |

|

1200 公斤 3260公斤(含燃料)[223] |

1973年8月9日 [223] | 質子K/D型運載火箭[223] | - | 火星 | 火星 | - | 包括一台軌道環繞器、一台著陸器。研究火星大氣層及表面,釋放著陸器時間錯誤,著陸器未接觸到火星[223]。 | 1973年~1974年[223] | 失敗 | |

| 水手10號 |

|

502.9 公斤 [224] | 1973年11月3日[225] | 擎天神-半人馬火箭-D1A [224] | 金星 水星 |

- | - | - | 飛掠的方式探測水星與金星,也是第一個探測過水星的太空載具[224]。 | 1973年~1975年[225] | 成功 | |

| 月球22號 | 4000公斤 5600公斤(含燃料)[226] |

1974年5月29日 [226] | 質子K/D型運載火箭[226] | - | 月球 | - | - | 將月球車2號送上月球表面,自動漫遊並做研究[226]。 | 1974年~1975年[226] | 成功 | ||

| 月球23號 | 5600公斤(含燃料)[227] | 1974年10月28日 [227] | 質子K/D型運載火箭[227] | - | - | 月球 | 月球 | 該探測器被設計來採集月球表面深處的樣本,但在著陸時出現了故障[227]。 | 1974年[227] | 失敗 | ||

| 阿波羅1號 |

|

371.2公斤 [228] | 1974年12月10日 [228] | 泰坦3E運載火箭 [228] | - | 太陽 | - | - | 研究太陽風離子、太陽磁場、磁力測量、宇宙射線分析、辨識星際塵埃[228]。 | 1974年~1985年[228] | 成功 | |

| 金星9號 | 4936公斤[229] | 1975年6月8日 [229] | 質子K/D型運載火箭[229] | - | 金星 | 金星 | - | 研究金星輻射、大氣、離子,由一台著陸器與一台軌道環繞器所組成[229]。 | 1975年[229] | 成功 | ||

| 金星10號 | 5033公斤[230] | 1975年6月14日 [230] | 質子K/D型運載火箭[230] | - | 金星 | 金星 | - | 研究金星輻射、大氣、離子,由一台著陸器與一台軌道環繞器所組成[230]。 | 1975年[230] | 成功 | ||

| 海盜1號 |

|

1455 公斤 3527公斤(含燃料)[231][232] |

1975年8月20日 [231] | 泰坦三E-半人馬座運載火箭[231] | - | 火星 | 火星 | - | 研究火星溫度、磁場、風速、風向、X射線光譜[231]。 | 1975年~1982年[231] | 成功 | |

| 海盜2號 |

|

1455 公斤 3527公斤(含燃料)[233][234] |

1975年9月9日 [233] | 泰坦三E-半人馬座運載火箭[233] | - | 火星 | 火星 | - | 研究火星溫度、磁場、風速、風向、X射線光譜[233]。 | 1975年~1980年[233] | 成功 | |

| 月球24A號 | 5600公斤(含燃料)[235] | 1975年10月16日 [236] | 質子K/D型運載火箭[236] | - | - | 月球 | 月球 | 上面節故障,未能到達軌道[235]。 | 1975年[236] | 失敗 | ||

| 阿波羅2號 |

|

371.2公斤[237] | 1976年1月15日 [237] | 泰坦3E運載火箭 [237] | - | 太陽 | - | - | 研究太陽風離子、太陽磁場、磁力測量、宇宙射線分析、辨識星際塵埃,成功達成70.22公里/秒的人造探測器最快紀錄[237]。 | 1976年~1979年[237] | 成功 | |

| 月球24號 | 4800公斤[238] | 1976年8月9日 [238] | 質子K/D型運載火箭[238] | - | - | 月球 | 月球 | 獲取的是月表下面2公尺的樣本。月球24號從月球獲得了170克的樣本[238]。 | 1976年[238] | 成功 | ||

| 航海家2號 |

|

721.9公斤[239] | 1977年8月20日 [239] | 泰坦3E運載火箭[239] | 木星 土星 天王星 海王星 |

- | - | - | 成為首台造訪天王星、海王星的探測器[239]。 | 1977年~[239] | 成功 | |

| 航海家1號 |

|

721.9公斤[240] | 1977年9月5日 [240] | 泰坦3E運載火箭[240] | 木星 土星 |

- | - | - | 第一個提供了木星、土星以及其衛星詳細照片的探測器。進行了太陽系相關研究[240]。 | 1977年~[240] | 成功 | |

| 先鋒金星1號/先鋒12號 |

|

517 公斤[241] | 1978年5月20日 [241] | 擎天神-半人馬火箭[241] | - | 金星 | - | - | 研究太陽風、金星磁場、電離層[241]。 | 1978年~1992年[241] | 成功 | |

| 先鋒金星2號/先鋒13號 |

|

905公斤[242] [243][244][245][246] | 1978年8月8日 [242] | 擎天神-半人馬火箭[242] | - | 金星 | 金星 | - | 由一台軌道環繞器、一台大著陸器、三台小著陸器所組成,著陸器並無法到達地面,主要用於偵測金星大氣[242]。 | 1978年[242] | 成功 | |

| 國際彗星探險者號 |

|

390公斤[247] | 1978年8月12日 [247] | 三角洲運載火箭 [247] | 哈雷彗星 賈可比尼-秦諾彗星 |

太陽 | - | - | 研究地球磁層、宇宙射線,首顆位於拉格朗日點(L1)的人造探測器[247]。 | 1978年~2014年[247] | 成功 | |

| 金星11號 | 4940公斤[248] | 1978年9月9日 [248] | 質子K/D型運載火箭[248] | 金星 | - | 金星 | - | 研究金星大氣、宇宙射線、太陽風離子等,由一台飛掠器與一台著陸器所組成[248]。 | 1978年[248] | 成功 | ||

| 金星12號 | 4940公斤[249] | 1978年9月14日 [249] | 質子K/D型運載火箭[249] | 金星 | - | 金星 | - | 研究金星大氣、宇宙射線、太陽風離子等,由一台飛掠器與一台著陸器所組成,與金星11號相同[249]。 | 1978年[249] | 成功 |

關閉

更多資訊 衛星名稱, 圖片 ...

| 衛星名稱 | 圖片 | 國家 | 重量 | 發射日期 | 發射火箭 | 飛掠 | 環繞 | 著陸 | 樣本採集 | 任務 | 任務期間 | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 金星13號 | 760公斤(不含燃料)[250] | 1981年10月30日 [250] | 質子K/D型運載火箭[250] | 金星 | - | 金星 | - | 研究金星分子光譜、輻射、太陽風離子等,由一台飛掠器與一台著陸器所組成[250]。 | 1981年~1982年[250] | 成功 | ||

| 金星14號 | 760公斤(不含燃料)[251] | 1981年11月4日 [251] | 質子K/D型運載火箭[251] | 金星 | - | 金星 | - | 研究金星分子光譜、輻射、太陽風離子等,由一台飛掠器與一台著陸器所組成,與金星13號相同[251]。 | 1981年~1982年[251] | 成功 | ||

| 金星15號 | 4000公斤(含燃料)[252] | 1983年6月2日 [252] | 質子K/D型運載火箭[252] | - | 金星 | - | - | 研究金星分子光譜、輻射、太陽風離子等[252]。 | 1983年~1984年[252] | 成功 | ||

| 金星16號 | 4000公斤(含燃料)[253] | 1983年6月7日 [253] | 質子K/D型運載火箭[253] | - | 金星 | - | - | 研究金星分子光譜、輻射、太陽風離子等,與金星15號相同[253]。 | 1983年~1984年[253] | 成功 | ||

| 織女星1號 |

|

485.2 公斤 1093公斤(含燃料)[254] |

1984年12月15日 [254] | 質子K/D型運載火箭[254] | 金星 哈雷彗星 |

- | 金星 | - | 研究金星分子光譜、輻射、太陽風離子、磁場等,並利用金星重力拋射距離哈雷彗星數千公里的地方,包括一台飛掠器、著陸器及一個大型氣球[254]。 | 1984年~1987年[254] | 成功 | |

| 織女星2號 |

|

4920公斤[255] | 1984年12月21日 [255] | 質子K/D型運載火箭[255] | 金星 哈雷彗星 |

- | 金星 | - | 研究金星分子光譜、輻射、太陽風離子、磁場...等,並利用金星重力拋射距離哈雷彗星數千公里的地方,包括一台飛掠器、著陸器及一個大型氣球[255]。 | 1984年~1987年[255] | 成功 | |

| 先鋒號 |

|

138.1公斤[5] | 1985年1月8日 [5] | M-III運載火箭-1 [5] | 哈雷彗星 | - | - | - | 搭研究星際磁場、太陽風量測器、探測哈雷彗星,以7000000公里的距離飛掠哈雷彗星的前方[5]。 | 1985年~1999年[5] | 成功 | |

| 喬托號 | 582.7公斤[7] | 1985年7月2日 [7] | 亞利安一號運載火箭 [7] | 哈雷彗星 葛里格-斯克傑利厄普彗星 |

- | - | - | 探測哈雷彗星,以596公里的距離通過哈雷彗星的核心,配有相機[7]。 | 1985年~1992年[7] | 成功 | ||

| 彗星號 |

|

139.5公斤[6] | 1985年8月18日 [6] | M-III運載火箭-2 [6] | 哈雷彗星 | - | - | - | 搭攢紫外線觀測儀器、太陽風量測器、探測哈雷彗星,以150000公里的距離飛掠哈雷彗星的前方[6]。 | 1985年~1998年[6] | 成功 | |

| 弗伯斯1號 |

|

2600 公斤 6222公斤(含燃料)[256] |

1988年7月7日 [256] | 質子K/D型運載火箭[256] | - | 火星 | 火衛一 | - | 研究火星、太陽、火衛一。配有一台軌道環繞器、一撞球狀探測器、一台表面探測站,發射後兩個月斷訊[256]。 | 1988年[256] | 失敗 | |

| 弗伯斯2號 |

|

2600 公斤 6222公斤(含燃料)[257] |

1988年8月5日 [257] | 質子K/D型運載火箭[257] | - | 火星 | 火衛一 | - | 研究火星、太陽、火衛一。配有一台軌道環繞器、一撞球狀探測器、一台表面探測站,但進入火星軌道時失去聯系,無法完成任務[257]。 | 1988年~1989年[257] | 失敗 | |

| 麥哲倫號 |

|

1035公斤[258] | 1989年5月4日 [258] | 太空梭[258] | - | 金星 | - | - | 進行金星地表的繪製與測量[258]。 | 1989年~1994年[258] | 成功 | |

| 伽利略號 |

|

2715公斤(含燃料)[259][260] | 1989年10月18日 [259] | 太空梭[259] | 金星 小行星951 艾女星 木衛一 木衛四 木衛三 木衛二 木衛五[261] |

木星 | 木星(燒毀) | - | 研究木星大氣、氣體行星、木星的衛星等,具有一台軌道環繞器、一台著陸器、一台大氣研究儀器[259]。 | 1989年~2003年[259] | 成功 |

關閉

更多資訊 衛星名稱, 圖片 ...

| 衛星名稱 | 圖片 | 國家 | 重量 | 發射日期 | 發射火箭 | 飛掠 | 環繞 | 著陸 | 樣本採集 | 任務 | 任務期間 | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 飛天-羽衣號 |

|

143公斤[262] | 1990年1月24日[262] | M-3SII運載火箭[262] | - | 月球 | - | - | 驗證行星任務是否可行,成為第三個有環繞月球探測器的國家。首次直接入軌失敗,經由地球重力拋射才成功[262]。 | 1990年~1993年[262] | 部分成功 | |

| 尤利西斯號 |

|

370公斤[263] | 1990年10月6日 [263] | 太空梭[263] | 木星 | 太陽 | - | - | 研究太陽的性質,加深對太陽風、太陽極區以及行星際磁場等,屬於一太陽探測器[263]。 | 1990年~2009年[263] | 成功 | |

| 火星觀察者號 |

|

1018 公斤[264] | 1992年9月25日 [264] | 泰坦三號運載火箭[264] | - | 火星 | - | - | 研究火星週期、地形、重力場,但進入火星軌道前三天時失聯,無法完成任務[264]。 | 1992年~1993年[264] | 失敗 | |

| 克萊門汀號 |

|

227公斤[265] | 1994年1月25日[265] | 泰坦23G運載火箭[265] | - | 月球 | - | - | 研究月球、近地小行星、評估礦物[265]。 | 1994年[265] | 成功 | |

| 風探測器 |

|

1250公斤[266] | 1994年11月1日 [266] | 三角洲2號運載火箭-7925 [266] | - | 太陽 | - | - | 研究太陽風離子、磁場、了解地球與太陽之間的物理關係,為L1環繞太陽的軌道[266]。 | 1994年~[266] | 成功 | |

| 太陽和太陽風層探測器 |

|

1350公斤[267] | 1995年12月2日 [267] | 擎天神2號運載火箭-AS [267] | - | 太陽 | - | - | 研究太陽日冕、太陽內部結構[267]。 | 1995年~[267] | 成功 | |

| 會合-舒梅克號 |

|

487公斤[268] | 1996年2月17日 [268] | 三角洲2號運載火箭-7925[268] | - | 愛神星 | 愛神星 | - | 主要研究愛神星內部構造、組成、礦物學、質量分布及磁場等數據。次要目標則包括研究風化層的特性、小行星與太陽風的相互作用、小行星表面可能出現的地質活動(例如塵埃或氣體)及小行星的自轉狀態[268]。 | 1996年~2001年[268] | 成功 | |

| 火星全球探勘者號 |

|

1030.5 公斤[269] | 1996年11月7日 [269] | 三角洲2號運載火箭-7925[269] | - | 火星 | - | - | 研究火星、熱輻射光譜、磁力與電子並拍照測量地形[269]。 | 1996年~2006年[269] | 成功 | |

| 火星8號/火星96 |

|

3316 公斤 6180公斤(含燃料) [270][271][272][273][274] |

1996年11月16日 [270] | 質子K/D型運載火箭[270] | - | 火星 | 火星 | - | 共由一台環繞探測器、兩台探地表穿透器、兩台表面站所組成,預計研究大氣、土壤、內部結構、射線。發射失敗,墜毀於太平洋南美洲側[270]。 | 1996年[270] | 失敗 | |

| 火星拓荒者號 |

|

463 公斤[275] | 1996年12月4日 [275] | 三角洲2號運載火箭-7925[275] | - | - | 火星 | - | 蒐集火星氣象資料[275]。 | 1996年~1997年[275] | 成功 | |

| 先進成分探測器 |

|

596公斤[276] | 1997年8月25日 [276] | 三角洲2號運載火箭-7920 [276] | - | 太陽 | - | - | 研究太陽風離子、宇宙射線、了解太陽系的起源,為L1環繞太陽的軌道[276]。 | 1997年~[276] | 成功 | |

| 卡西尼-惠更斯號 |

|

2523 公斤 5655公斤(含燃料)[277] |

1997年10月15日 [277] | 泰坦四號運載火箭-B/半人馬座火箭[277] | 金星 月球 木星 部分土星衛星 |

土星 | 土衛六 | - | 研究土星及其衛星,包括最重要的土衛六[277]。 | 1997~2017年[277] | 成功 | |

| 亞洲衛星3號 | 2534公斤[278] | 1997年12月24日[278] | 質子號M型運載火箭[278] | 月球 | - | - | - | 由於質子運載火箭的末端節錯估衛星重量,未能達到預定軌道,所以利用兩次月球重力拋射才到達地球同步軌道,純屬意外[278]。 | 1997年~2002年[278] | 成功 | ||

| 月球探勘者 |

|

158公斤[279] | 1998年1月7日[279] | 雅典娜2號運載火箭[279] | - | 月球 | - | - | 低高度極軌道環繞月球的探測器。主要任務是對月球表面物質組成、南北極可能的水冰沉積、月球磁場與重力場進行研究[279]。 | 1998年~1999年[279] | 成功 | |

| 希望號 |

|

258 公斤 540公斤(含燃料)[280] |

1998年7月3日 [280] | M-V運載火箭[280] | - | 火星 | - | - | 研究太陽風、火星高層大氣物理。但推進器失誤導致無法進入軌道,之後藉由兩次地球重力加速以期在2003年到達火星,但受太陽閃焰的影響而失敗[280]。 | 1998年~2003年[280] | 失敗 | |

| 深空1號 |

|

373.7公斤 486.3公斤(含燃料)[281] |

1998年10月24日 [281] | 三角洲2號運載火箭-7326[281] | 包瑞利彗星 1992KD |

- | - | - | 攜帶光譜儀,研究彗星、小星星成分。也研究太陽風[281]。 | 1998年~2001年[281] | 成功 | |

| 火星氣候探測者號 |

|

338 公斤 629公斤(含燃料)[282] |

1998年12月11日 [282] | 三角洲2號運載火箭-7425[282] | - | 火星 | - | - | 研究火星大氣、水、二氧化碳,了解氣候變遷,單位換算錯誤導致高度錯誤,無法完成任務[282]。 | 1998年~1999年[282] | 失敗 | |

| 火星極地著陸者號 |

|

290 公斤 583公斤(含燃料)[283] |

1999年1月3日 [283] | 三角洲2號運載火箭-7425[283] | - | - | 火星 | - | 研究火星大氣、水、二氧化碳,了解氣候變遷,降落後失聯,任務失敗[283]。 | 1999年[283] | 失敗 | |

| 深空2號 |

|

3.57公斤[284] | 1999年1月3日 [284] | 三角洲2號運載火箭-7425[284] | - | - | 火星 | - | 與火星極地著陸者號一同發射,研究火星大氣、水、二氧化碳,了解火星南極是否有冰的存在,降落後失聯,任務失敗[284]。 | 1999年[284] | 失敗 | |

| 星塵號 |

|

346公斤 431公斤(含燃料)[285][286] |

1999年2月7日 [285] | 三角洲2號運載火箭-7426[285] | 小行星5535 維爾特二號彗星 坦普爾1號彗星 |

- | - | 維爾特二號彗星 | 攜帶光譜儀,研究彗星、小星星成分。也研究太陽風[285]。 | 1999年~2011年[285] | 成功 |

關閉

更多資訊 衛星名稱, 圖片 ...

| 衛星名稱 | 圖片 | 國家 | 重量 | 發射日期 | 發射火箭 | 飛掠 | 環繞 | 著陸 | 樣本採集 | 任務 | 任務期間 | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 火星奧德賽號 |

|

376.3 公斤 725公斤(含燃料)[287] |

2001年4月7日 [287] | 三角洲2號運載火箭-7925[287] | - | 火星 | - | - | 搭載熱輻射成像系統、伽馬射線光譜儀、高能中子偵測器、火星環境輻射探測儀[287]。 | 2001年~[287] | 成功 | |

| 威爾金森微波各向異性偵測器/探險者80號 |

|

840公斤[288] | 2001年6月30日[288] | 三角洲2號運載火箭[288] | - | 定位在L2點 | - | - | 探測宇宙中大爆炸後殘留的輻射熱、找出宇宙微波背景輻射的溫度之間的微小差異,以幫助測試有關宇宙產生的各種理論[288]。 | 2001年~2010年[288] | 成功 | |

| 起源號 |

|

494公斤 636公斤(含燃料) [289] |

2001年8月8日 [289] | 三角洲2號運載火箭-7326 [289] | - | 太陽風 | - | 太陽風 | 搜集太陽風粒子,以解開有關太陽系的起源和演化等方面的問題[289]。 | 2001年~2004年[289] | 成功 | |

| 彗核巡迴者號 |

|

328公斤 775公斤(含燃料)[290] |

2002年7月3日 [290] | 三角洲2號運載火箭-7425[290] | 恩克彗星 施瓦斯曼-瓦茨曼3號彗星 德亞瑞司特彗星 |

- | - | - | 瞭解彗核,飛掠三顆短週期彗星了解他們的彗核[290]。 | 2002年[290] | 失敗 | |

| 隼鳥號 |

|

415公斤 530公斤(含燃料)[291][286] |

2003年5月9日 [291] | M-V運載火箭[291] | 小行星25143 | - | - | 小行星25143 | 採集小行星樣本並將採集到的樣本送回地球[291]。 | 2003年~2010年[291] | 成功 | |

| 小獵犬2號 |

|

33.2公斤[292] | 2003年6月2日 [292] | 聯合號運載火箭FG[292] | - | - | 火星 | - | 著陸點地質狀況、礦產、土壤、氧化狀態、大氣的物理屬性、收集火星氣象學及氣候學相關數據等。降落後失聯,任務失敗[292]。 | 2003年[292] | 失敗 | |

| 火星快車號/火星特快車 |

|

666 公斤 1123公斤(含燃料)[293] |

2003年6月2日 [293] | 聯合號運載火箭FG[293] | - | 火星 | - | - | 研究礦產、土壤、氧化狀態、大氣的物理屬性、收集火星氣象學、水是否存在及氣候學相關數據等[293]。 | 2003年~[294] | 成功 | |

| 精神號 |

|

185 公斤 878公斤(所有)[295] |

2003年6月10日 [295] | 三角洲2號運載火箭-7925[295] | - | - | 火星 | - | 探測火星上是否存在水和生命,並分析其物質成份,以推斷火星能否通過改造適合生命生存[295]。 | 2003年~2011年[295] | 成功 | |

| 機會號 |

|

185 公斤 878公斤(所有)[296] |

2003年7月8日 [296] | 三角洲2號運載火箭-7925H[296] | - | - | 火星 | - | 探測火星上是否存在水和生命,並分析其物質成份,以推斷火星能否通過改造適合生命生存[296]。 | 2003~2018年[296] | 成功 | |

| 史匹哲太空望遠鏡 |

|

865公斤[297] | 2003年8月25日 [297] | 三角洲2號運載火箭-7920H [297] | - | 地球尾隨軌道 | - | - | 紅外觀測能了解銀河系的核心、恆星形成,以及太陽系外行星,每年以0.1天文單位的速度離開地球,位於地球後方環繞太陽公轉[297]。 | 2003~2020年[297] | 成功 | |

| SMART-1 | 305公斤 366.5公斤(含燃料)[298] |

2003年9月27日[298] | 亞利安五號運載火箭[298] | - | 月球 | - | - | 歐洲第一個飛向月球的太空飛船,主要是測試太陽能離子推進器、拍照[298]。 | 2003年~2006年[298] | 成功 | ||

| 羅塞塔號 | 1200 公斤 3000公斤(含燃料)[299] |

2004年3月2日 [299] | 亞利安五號運載火箭[299] | 火星 小行星2867 司琴星 |

彗星67P | 彗星67P | - | 描述彗星核、確定存在的化合物、研究慧星活動及隨時間的發展[299]。 | 2004年~2016年[300] | 成功 | ||

| 信使號 |

|

485.2 公斤 1093公斤(含燃料)[301] |

2004年8月3日 [301] | 三角洲2號運載火箭-7925H[301] | 金星 水星 |

水星 | - | - | 研究水星表面的化學成分、地理環境、磁場、地質年代、核心的狀態及大小、自轉軸的運動情況、散逸層及磁場的分布等[301]。 | 2004年~2015年[301] | 成功 | |

| 深度撞擊號 |

|

650公斤(母船) 1020公斤(總重)[302] |

2005年1月12日 [302] | 三角洲2號運載火箭-7925 [302] | 坦普爾1號彗星 哈特雷二號彗星 |

- | 坦普爾1號彗星 | - | 解答彗星的基本問題,諸如彗核的成分、撞擊造成的撞擊坑深度、彗星的形成地點等。透過撞擊及其餘波的觀測,天文學家希望確定彗星核心與外層的差異,以探究彗星的形成過程[302]。 | 2005年~2013年[302] | 成功 | |

| 火星偵察軌道器 |

|

1031 公斤 2180公斤(含燃料)[303] |

2005年8月12日 [303] | 擎天神5號運載火箭-401[303] | - | 火星 | - | - | 為尋找火星上是否有水存在的證據,並且收集火星大氣與地理的特徵[303]。 | 2005年~[303] | 成功 | |

| 金星快車號/金星特快車 |

|

670 公斤 1240公斤(含燃料)[304] |

2005年11月19日 [304] | 聯合號運載火箭[304] | - | 金星 | - | - | 搭載設備包括:金星監視照相機、空間電漿體和活性原子分析器等。[304]。 | 2005年~2015年[304] | 成功 | |

| 新視野號 |

|

385公斤 470公斤(含燃料)[305] |

2006年1月19日 [305] | 擎天神5號運載火箭-551[305] | 木星 冥王星 小行星132524 2014 MU69 |

- | - | - | 首台造訪冥王星的探測器[305]。 | 2006年~[305] | 成功 | |

| 日地關係天文台 |

|

620公斤[306] | 2006年10月26日 [306] | 三角洲2號運載火箭-7925 [306] | - | 太陽 | - | - | 研究太陽日冕、太陽內部結構、離子,位於地球後方,於2011年位於地球軌道上的正對面[306]。 | 2006年~[306] | 成功 | |

| 鳳凰號火星探測器 |

|

350 公斤 | 2007年8月4日 [307] | 三角洲2號運載火箭-7925[307] | - | - | 火星 | - | 搭載相機、機械手臂、土壤氣體分析儀、電化學分析儀、傳導性分析儀、氣象偵測設備[307]。 | 2007年~2008年[307] | 成功 | |

| 輝夜姬號 |

|

1984公斤 2885公斤(總重)[308] |

2007年9月14日[308] | H-IIA運載火箭[308] | - | 月球 | - | - | 月亮女神搭載了14台觀測設備,主要用來探勘月球地形、元素分布和月球重力,並尋找岩漿海洋。科學家認為這些數據有助研究月球的形成過程,之後墜毀於月球[308]。 | 2007年~2009年[308] | 成功 | |

| 黎明號 |

|

741.1 公斤 1217.7公斤(含燃料)[309] |

2007年9月27日 [309] | 三角洲2號運載火箭-7925H[309] | 火星 | 灶神星 穀神星 |

- | - | 黎明號配置有相機、紅外線分光計、伽馬射線和中子探測儀等儀器[309]。 | 2007~2018年[309] | 成功 | |

| 嫦娥一號 |

|

2350公斤[8] | 2007年10月24日[8] | 長征三號甲運載火箭[8] | - | 月球 | - | - | 2007年~2009年[8] | 成功 | ||

| 月船1號 |

|

523公斤 1380公斤(含燃料)[10] |

2008年10月22日[10] | 極地軌道衛星運載火箭-XL[10] | - | 月球 | 月球 | - | 攜帶高解析度可見光、近紅外、X射線頻譜遙感設備。探測生成月球的化學特性和完整地圖。月球極地地區是本次探測的重點,因為那裡可能存在固態水[10]。 | 2008年~2009年[10] | 成功 | |

| 克卜勒太空望遠鏡 |

|

1039公斤[310] | 2009年3月7日 [311] | 三角洲2號運載火箭-7925 [311] | - | 地球尾隨軌道 | - | - | 發現環繞著其他恆星之類地行星的太空望遠鏡,位於地球後方環繞太陽公轉[311]。 | 2009年~2018年[311] | 成功 | |

| 赫雪爾太空望遠鏡 |

|

3300公斤[312] | 2009年5月14日[312] | 亞利安五號運載火箭[312] | - | 定位在L2點 | - | - | 研究在早期的宇宙星系是如何形成的、以及隨後的演變、調查恆星的創生和他們與星際介質間的交互作用、觀察彗星、行星和衛星等天體的大氣層和表面化學成分、調查宇宙的分子化學[312]。 | 2009年~2013年[312] | 成功 | |

| 普朗克衛星 |

|

1800公斤[313] | 2009年5月14日[313] | 亞利安五號運載火箭[313] | - | 定位在L2點 | - | - | 測試早期宇宙的理論和宇宙結構的起源[313]。 | 2009年~2013年[313] | 成功 | |

| 月球勘測軌道飛行器 |

|

949公斤 1846公斤(含燃料)[314] |

2009年6月18日[314] | 擎天神5號運載火箭-401[314] | - | 月球 | - | - | 勘測月球的資源、決定人類可能的登陸地點。它將沿著繞月軌道運行,這有助於繪製月球表面的三維地圖[314]。 | 2009年~[314] | 成功 | |

| LCROSS |

|

534公斤 834公斤(含燃料)[315] |

2009年6月18日[315] | 擎天神5號運載火箭-401[315] | - | - | 月球 | - | 科學家經過分析獲得數據顯示出水確切的存在於月球上[315]。 | 2009年[315] | 成功 |

關閉

更多資訊 衛星名稱, 圖片 ...

| 衛星名稱 | 圖片 | 國家 | 重量 | 發射日期 | 發射火箭 | 飛掠 | 環繞 | 著陸 | 樣本採集 | 任務 | 任務期間 | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 破曉號 | 517.6公斤[316] | 2010年5月20日 [316] | H-IIA運載火箭[316] | - | 金星 | - | - | 探索金星大氣的「超自轉」現象。未能成功投入金星軌道,於2015年12月7日成功進入金星軌道[316]。 | 2010年~[316] | 成功 | ||

| 伊卡洛斯號 |

|

315公斤[317] | 2010年5月20日 [317] | H-IIA運載火箭[317] | 金星 | - | - | - | 測試太陽風帆,飛掠金星後進入下一階段的日心軌道[317]。 | 2010~2015年[317] | 成功 | |

| UNITEC-1 | 16公斤[318] | 2010年5月20日 [319] | H-IIA運載火箭[319] | 金星 | - | - | - | 發射後不久斷訊[320]。 | 2010年[319] | 失敗 | ||

| 嫦娥二號 | 2480公斤 | 2010年10月1日[9] | 長征三號丙運載火箭[9] | 小行星4179 | 月球、定位在L2點 | - | - | 與嫦娥一號類似,探月後,先到達L2點進行研究後,飛掠4179號小行星[9][321]。 | 2010~2014年[9] | 成功 | ||

| 朱諾號 |

|

1500公斤 3625公斤(含燃料)[322] |

2011年8月5日 [322] | 擎天神5號運載火箭-551[322] | - | 木星 | - | - | 研究木星的成分、引力場、磁場及磁層。朱諾號也將會尋找有關木星起源的線索,包括木星是否有石質核心,其大氣層中水的含量,及其質量分佈情況[322]。 | 2011年~[322] | 成功 | |

| 重力回溯及內部結構實驗室 |

|

132.6公斤*2 202.4公斤*2(含燃料)[323] |

2011年9月9日[323] | 三角洲2號運載火箭[323] | - | 月球 | - | - | 將精確探測並繪製月球的重力場圖以判斷月球內部構造[323]。 | 2011年~2012年[323] | 成功 | |

| 福布斯-土壤 | 13500公斤[324] | 2011年11月8日[325] | 天頂-2SB運載火箭[325] | - | 火星 | - | 火衛一 | 計畫採集火衛一的土壤樣本,發射後未進入轉移軌道,停留在地球軌道。2012年1月16日墜毀於太平洋[326]。 | 2011年 | 失敗 | ||

| 螢火一號 |

|

100公斤[327] | 2011年11月8日[327] | 天頂-2SB運載火箭[327] | - | 火星 | - | - | 計畫環繞火星,發射後未進入轉移軌道,停留在地球軌道。2012年1月16日墜毀於太平洋[326]。 | 2011年 | 失敗 | |

| 火星科學實驗室/好奇號 |

|

3839公斤[328] | 2011年11月26日[328] | 擎天神5號541型[328] | - | - | 火星 | - | 檢測火星是否有微生物存在過。 | 2011年~ | 成功 | |

| 月球大氣與粉塵環境探測器(LADEE) |

|

248.2公斤[329] | 2013年9月6日[329] | 米諾陶五號運載火箭[329] | - | 月球 | - | - | 環繞月球的赤道,並探測月球大氣層的散逸層和周圍的塵埃。 | 2013年~2014年 | 成功 | |

| 火星軌道探測器 |

|

1350公斤[330] | 2013年11月5日[330] | PSLV-XL[330] | - | 火星 | - | - | 印度的火星環繞探測器 | 2013年~ | 成功 | |

| 火星大氣與揮發物演化任務 |

|

2,454公斤[331] | 2013年11月18日[331] | 擎天神5號運載火箭[331] | - | 火星 | - | - | 觀測火星大氣,尤其是測量大氣逃逸速率,進而研究火星氣候歷史。 | 2013年~ | 成功 | |

| 嫦娥三號/玉兔號 | 3780公斤[332] | 2013年12月2日[332] | 長征三號乙運載火箭[332] | - | 月球 | 月球 | - | 實現月面軟著陸,進行月基天文觀測。並釋放出巡視器「玉兔號」進行月面勘察。 | 2013年~2015年 | 成功 | ||

| 蓋亞任務 |

|

2,030公斤[333] | 2013年12月19日[333] | 聯合號運載火箭ST-B[333] | - | 定位在L2點 | - | - | 繪製一個包含約10億顆或銀河系1%恆星的三維星圖,任務時長5~6年,運作方式為L2拉格朗日點附近以利薩如軌道運行。 | 2013年~ | 成功 | |

| 嫦娥五號探路星 | 2,450公斤[334] | 2014年10月23日[334] | 長征三號丙運載火箭[334] | - | 月球 | - | - | 探月工程三期的繞月高速返回地球技術的實踐驗證等任務。 | 2014年 | 成功 | ||

| 隼鳥2號 |

|

609公斤[335] | 2014年12月3日[335] | H-2A運載火箭[335] | - | - | - | 小行星162173 | 從含有水、有機物的其他小行星帶回砂、石,以利探索太陽系誕生當時的情況和生命的起源。 | 2014年~ | 現階段成功 | |

| 深空氣候觀測站 |

|

575公斤[336] | 2015年2月11日[336] | 獵鷹9號運載火箭[336] | - | 太陽 | - | - | 在L1點上觀測日冕物質拋射和地球的周遭變化 | 2015年~ | 成功 | |

| 雷射干涉太空天線開路者號 |

|

1,910公斤 | 2015年12月3日 | 織女星運載火箭 | - | 定位在L1點 | - | 對於演化雷射干涉太空天線所需的科技進行檢驗。 | 2015年~ | 成功 | ||

| ExoMars | 4,432公斤[337] | 2016年3月14日[337] | 質子號M型運載火箭[337] | - | 火星 | 火星 | - | 搜尋過去或現在火星上的生物徵象,包括登陸艇、軌道環繞器與漫遊車等部分;斯基亞帕雷利EDM登陸器著陸失敗。 | 2016年~ | 部分成功 | ||

| OSIRIS-REx |

|

1,529公斤[338] | 2016年9月10日[338] | 擎天神5號運載火箭[338] | - | - | - | 小行星101955 | 小行星研究和採樣返回任務,預計2023年採集樣本回地球 | 2016年~ | 現階段成功 | |

| 洞察號 | 694公斤[339] | 2018年5月5日[339] | 擎天神5號運載火箭[339] | - | - | 火星 | - | 研究火星早期的地質演變已經火星地震等。 | 2018年~ | 成功 | ||

| 鵲橋號中繼衛星 | 425公斤[340] | 2018年5月21日[340] | 長征四號丙運載火箭 [340] | - | 定位在L2定位點 | - | - | 作為嫦娥四號月球背面探測計畫的通訊中繼衛星[341]。 | 2018年~ | 成功 | ||

| 龍江衛星 | 92公斤[342] | 2018年5月21日[340] | 長征四號丙運載火箭 [340] | - | 月球 | - | - | 同時發射龍江1號、龍江2號,其中龍江1號未能入軌[341]。 | 2018~2019年 | 部分成功 | ||

| 帕克太陽探測器 |

|

685公斤[343] | 2018年8月12日[343] | 三角洲4號重型運載火箭[343] | 金星 | 太陽 | - | - | 經7次的金星重力加速後,達成人類史上最高速度的移動物體,也是目前離太陽最接近的人造衛星。 | 2018年~ | 現階段成功 | |

| 貝皮可倫坡號 |

|

365公斤[344] | 2018年10月19日[344] | 亞利安5號運載火箭[344] | 金星 | 水星 | - | - | 包括兩個部分,水星行星軌道器將用以測繪水星地圖;而水星磁層軌道器將以研究水星的磁場 | 2018年~ | 現階段成功 | |

| 嫦娥四號/玉兔二號 |

|

3780公斤[345] | 2018年12月8日[345] | 長征三號乙運載火箭[345] | - | - | 月球 | - | 實現人類首次月背著陸,進行低頻射電天文觀測。並釋放出巡視器「玉兔二號」進行月面勘察 | 2018年~ | 成功 | |

| 創世紀號 | 585公斤[346] | 2019年2月22日[346] | 獵鷹9號運載火箭[346] | - | - | 月球 | - | 實現月面軟著陸,不過降落過程中與地面失去了聯繫,最終墜毀於月面。 | 2019年 | 失敗 | ||

| 伽瑪射線太空望遠鏡 |

|

1210公斤[347] | 2019年7月13日[347] | 質子號運載火箭[347] | - | 固定在拉格朗日點L2 | - | 捕捉來自宇宙的X射線的太空望遠鏡。 | 2019年~ | 成功 | ||

| 月船2號 |

|

3877公斤[348] | 2019年7月22日[348] | 地球同步衛星運載火箭3型號[348] | - | 月球 | 月球 | - | 包括軌道探測器、著陸器與探測車,探測車會在月球表面進行化學分析,於著陸前數分鐘失聯。 | 2019年 | 部分成功 |

關閉

更多資訊 衛星名稱, 圖片 ...

| 衛星名稱 | 圖片 | 國家 | 重量 | 發射日期 | 發射火箭 | 飛掠 | 環繞 | 著陸 | 樣本採集 | 任務 | 任務期間 | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 太陽軌道載具 | 209公斤 | 2020年2月9日 | 擎天神五號運載火箭 | 金星 | 太陽 | - | - | 執行內太陽圈和新生太陽風的詳細測量,並觀測太陽的極區。 | 2020年~ | 成功 | ||

| 阿聯酋希望號火星探測車 | 1,350公斤 | 2020年7月19日 | H-IIA運載火箭 | - | 火星 | - | - | 觀察火星氣候、火星大氣中的天氣事件以及火星不同區域的天氣變化。 | 2020年~ | 成功 | ||

| 天問一號 |

|

5,000公斤 | 2020年7月23日 | 長征五號運載火箭 | 火星 | 火星 | - | 中國第一個獨立火星探測任務,通過一次發射任務,實現環繞火星、降落器巡迴火星。 | 2020年~ | 成功 | ||

| 火星2020探測車任務 |

|

3,839公斤 | 2020年7月30日 | 擎天神五號運載火箭 | - | - | 火星 | - | 登陸地點為傑澤羅隕石坑,尋找生命的存在的證據 | 2020年~ | 成功 | |

| 嫦娥五號 |

|

8,200公斤 | 2020年11月24日 | 長征五號運載火箭 | - | 月球 | 月球 | 月球 | 嫦娥五號由軌道器、返回器、上升器和著陸器組成,採樣工作將全部自動完成。 | 2020年 | 成功 | |

| 露西號 |

|

1,500公斤 | 2021年10月16日 | 擎天神五號運載火箭 | 小行星52246、小行星3548、小行星11351、小行星21900、小行星617 | - | - | - | 研究特洛伊小行星有助於揭開「行星形成的化石」。 | 2021年~ | 現階段成功 | |

| 雙小行星改道測試 |

|

624公斤 | 2021年11月24日 | 獵鷹9號運載火箭 | 小行星65803、小行星65803b | - | - | - | 藉由測試與探測器碰撞避免小行星撞擊地球的可行性。 | 2021~2022年 | 成功 | |

| 詹姆斯·韋伯太空望遠鏡 |

|

6500公斤 | 2021年12月25日 | 亞利安-5運載火箭 | - | 固定在拉格朗日L2點 | - | - | 調查大爆炸理論的殘餘紅外線證據(宇宙微波背景輻射),即觀測今天可見宇宙的初期狀態。 | 2021年~ | 成功 |

關閉

參閱

註釋

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads