热门问题

时间线

聊天

视角

外東北

地理概念 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

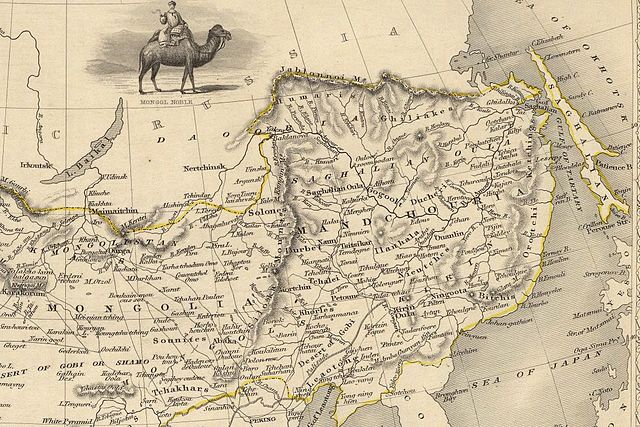

外東北,又稱外滿洲(滿語:ᡨᡠᠯᡝᡵᡤᡳ

ᠮᠠᠨᠵᡠ,穆麟德轉寫:tulergi manju;俄語:Приамурье,羅馬化:Priamurye;英語:Outer Manchuria[1][2][3][4])、俄屬滿洲、俄占滿洲,是遠東歷史地區,因位於滿洲地區外側(與「內滿洲」對應),故得其名。外東北涵蓋外興安嶺以南、黑龍江以北、烏蘇里江以東、庫頁島加上江東六十四屯合計近一百萬平方公里土地,歷史上為扶餘國、室韋、黑水靺鞨、女真、滿族等部族居住區域,並先後為遼朝、金朝、元朝、明朝和清朝等政權所統治;直至晚清時期,俄羅斯帝國於1858年至1860年間,以武力威脅清廷簽訂《璦琿條約》及《北京條約》等不平等條約,進而吞併此地(史稱兼併阿穆爾)。外東北自此易手至今,現由俄羅斯聯邦統治。

中國東北地區歷史 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中國東北史前史 | ||||||||||||||

| 燕國 | (遼西郡) | 箕子朝鮮 | 東胡 | 肅慎 | 濊貊 | |||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| 秦朝 | (遼西郡) | |||||||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| 西漢 | (遼西郡) | 衛滿朝鮮 | 匈奴 | |||||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| (漢四郡) | 扶餘國 | 沃沮 | 高句麗 | |||||||||||

| 東漢 | (遼西郡) | 烏桓 | 鮮卑 | 挹婁 | ||||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| (玄菟郡) | ||||||||||||||

| 曹魏 | (昌黎郡) | (公孫度) | ||||||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| (玄菟郡) | ||||||||||||||

| 西晉 | (平州) | |||||||||||||

| 慕容部 | 宇文部 | |||||||||||||

| 前燕 | (平州) | |||||||||||||

| 前秦 | (平州) | |||||||||||||

| 後燕 | (平州) | |||||||||||||

| 北燕 | ||||||||||||||

| 北魏 | (營州) | 柔然 | 契丹 | 庫莫奚 | 室韋 | 勿吉 | ||||||||

| 東魏 | (營州) | |||||||||||||

| 北齊 | (營州) | |||||||||||||

| 北周 | (營州) | |||||||||||||

| 隋朝 | (柳城郡) | 突厥汗國 | 靺鞨 | |||||||||||

| (燕郡) | ||||||||||||||

| (遼西郡) | ||||||||||||||

| 唐朝 | (營州) | (松漠都督府) | (饒樂都督府) | (室韋都督府) | (黑水都督府) | 渤海國 (渤海都督府) |

(安東都護府) | |||||||

| 遼朝 | (上京道) (中京道) (東京道) |

女真 | 東丹國 | |||||||||||

| 定安國 | ||||||||||||||

| (東京道) | ||||||||||||||

| 金朝 | (東京路) | (上京路) | ||||||||||||

| 東遼 | 大真國 | |||||||||||||

| 元朝 | (遼陽行省) | |||||||||||||

| 明朝 | (遼東都司) | (奴爾干都司) | ||||||||||||

| 建州女真 | 海西女真 | 野人女真 | ||||||||||||

| 清朝 | (東三省:東三省總督·黑龍江將軍、吉林將軍、盛京將軍) | |||||||||||||

| (滿洲地區) | 帝俄外滿洲 | |||||||||||||

| 中華民國 (奉系軍閥) |

遠東共和國 | |||||||||||||

| 蘇聯遠東 | ||||||||||||||

| 東北最高行政委員會 滿洲國 | ||||||||||||||

| 蘇聯占領下的滿洲 | ||||||||||||||

| 中華民國 東九省 | ||||||||||||||

| 中華人民共和國 東北地區 |

俄羅斯遠東 | |||||||||||||

| 注 | 政區、政權大部在今東北三省者用粗體。 | |||||||||||||

| 參見 | ||||||||||||||

Remove ads

歷史

1689年(康熙二十八年),大清帝國跟俄羅斯沙皇國簽署第一份關於邊界的條約——《尼布楚條約》,條約中明確訂定整個外東北地區均屬大清。

- 從黑龍江支流格爾必齊河到外興安嶺直到海,嶺南屬大清,嶺北屬沙俄。西以額爾古納河為界,南屬大清,北屬沙俄,額爾古納河南岸之黑里勒克河口諸房舍,應悉遷移於北岸;

- 雅克薩地方屬於大清,拆毀雅克薩城,俄人遷回俄境。兩國獵戶人等不得擅自越境,否則捕拿問罪。十數人以上集體越境須報聞兩國皇帝,否則依罪處以死刑;

- 此約訂定以前所有一切事情,永作罷論。自兩國永好已定之日起,嗣後有逃亡者,各不收納,並應械繫遣還。

- 雙方在對方國家的僑民「悉聽如舊」。

- 兩國人帶有往來文票(護照)的,允許其邊境貿易;

- 和好已定,兩國永敦睦誼,自來邊境一切爭執永予廢除,倘各嚴守約章,爭端無自而起。

1858年5月英法聯軍入侵,俄國乘聯軍進犯天津、威脅北京之際,遣東西伯利亞總督尼古拉·穆拉維約夫率領多艘軍艦駛至璦琿(今黑龍江省黑河市),向清朝黑龍江將軍奕山提出俄方擬定的條約草案,主張以黑龍江為中俄國界,威脅若敢不從即聯手英法犯清,更甚至於雙方交涉期間令軍艦鳴槍放炮恐嚇。最終奕山於28日屈服簽訂《璦琿條約》,黑龍江以北之國土盡數拱手割予沙俄,烏蘇里江以東之疆域則由中俄共同管理。兩年後,沙俄自詡調停戰事有功,再度脅迫清廷簽訂《中俄北京條約》,先前中俄共管之區域亦相繼落入沙俄手中,大清完全喪失日本海出海口。自此外東北全境盡數淪落俄國手中,並為其割佔至今。

1900年義和團運動爆發,清廷無暇兼顧東北國境,俄國遂派兵奪取江東六十四屯,並將當地華裔居民大肆屠戮殆盡,史稱庚子俄難。

Remove ads

1919年,列寧領導下的蘇維埃俄國政府發表《致中國國民及南北政府宣言》(即蘇俄第一次《對華宣言》)[5],宣布廢除1896年條約、1901年北京條約、1907年至1916年與日本簽定的一切協定,並邀請中國政府就上述條約的廢除進行談判。不過,此宣言廢除的僅是1896年以後簽訂的不平等條約,涉及江東六十四屯和滿洲里的少量土地,廢除帝俄在中國的領事裁判權和租界,放棄庚子賠款的俄國部分,放棄帝俄在中東鐵路的特權等議題,而完全沒有提及1858年《璦琿條約》、1860年《北京條約》、1864年《勘分西北界約記》等割佔大片中國領土的不平等條約。

1920年,蘇聯對中國北洋政府發表第二次《對華宣言》,除重申首次宣言主要內容外,並建議中蘇兩國恢復外交關係。[6]1923年,孫中山與蘇聯代表越飛於上海為進行聯俄容共政策進行協商後,所發表的《孫文越飛宣言》第二條,也保證遵循第二次宣言原則,拋棄帝俄時期全部的對華條約與強索權利[7],但仍僅指簽訂於1896年之後的不平等條約。而自史達林1924年上臺後,蘇聯更否認第二次《對華宣言》。

第二次世界大戰期間,大日本帝國有意吞併外東北地區;德國入侵蘇聯後,日軍軍事行動「關特演」,就是北攻外東北,目的是給蘇聯遠東軍麻煩,無法調動支援歐洲抗德,但此一計畫於整場戰爭中完全沒有實行。1945年二戰結束後,中華民國國民政府曾公佈國界,表明除江東六十四屯外,蘇聯對外東北地區均有控制權,但雙方並無簽訂任何書面國際協議。隨後第二次國共內戰爆發,爭議於是先行擱置,至中華人民共和國成立以後亦然。

1991年,中華人民共和國時任最高領導人江澤民,與蘇聯正署《中蘇國界東段協定》,承認蘇聯對外滿東北地區的統治權,並確定黑龍江為中俄兩國國界;此後,蘇聯迅速發生政治危機而崩解,俄羅斯聯邦獨立後,以此為原案繼續與中方談判。《中蘇國界東段協定》關於航行權的規定有:

- 第八條:「締約雙方同意,各類船隻,包括軍用船隻,可從烏蘇里江經哈巴羅夫斯克城下至黑龍江(阿穆爾河)無阻礙地往返航行。航行規則由雙方主管部門制定。」

- 第九條:「蘇方在與其有關方面同意中國船隻(懸掛中國國旗者)可沿本協定第二條所述第三十三界點以下的圖們江通日本海往返航行。與此航行有關的具體問題將由有關各方協商解決。」

2001年,中華人民共和國與俄羅斯聯邦簽訂《中俄睦鄰友好合作條約》,雙方於第六條中聲明對對方無領土聲索。

2014年8月27日,俄羅斯聯邦外交部長拉夫羅夫在特維爾的全俄羅斯青年論壇非正式見面會上,被提及中華人民共和國政府方面在教學上,將西伯利亞領土標示為「暫時失去的土地」,拉夫羅夫表示不必擔心,因為該地區經由一系列邊境協議決定,地圖集與現實政治無關。[8]

地區

現時中國官方地圖以俄文名音譯標記外滿地名,但有不少規模較大的城鎮(如庫頁島、海參崴、伯力、雙城子、海蘭泡、廟街、雅克薩等)自清朝起即擁有滿漢地名,則會在俄語譯名後以括號補注滿漢地名;而華人民間則多直接以滿漢地名稱之。

俄羅斯遠東聯邦管區下的以下行政區劃都外滿洲範圍,自東西向北南向排序:

Remove ads

參見

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads