热门问题

时间线

聊天

视角

天津市南開中學

中國天津市教委直屬重點中學 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

天津市南開中學,曾名私立敬業中學堂、私立南開學校、天津市第十五中學等,始建於1904年。校址位於天津市南開區南開四馬路22號,是南開系列學校的發源地。

1904年,嚴修、張伯苓創辦私立中學堂,1907年遷至現址改稱私立南開中學堂。1919年,學校在中學部基礎上籌建南開大學。1937年7月,南開學校遭日軍炸毀,師生或輾轉南遷至重慶南開中學,或轉入天津英租界內耀華學校,直至1945年復校。

1952年,學校由天津市政府接管。1978年由教育部確定為全國重點中學。2023年,牽頭成立天津南開學校教育集團。

目前,天津市南開中學是天津市教育委員會直屬重點中學、國家級示範性高中校,由校園內部多座歷史建築構成的天津南開學校舊址是全國重點文物保護單位和特殊保護等級天津歷史風貌建築[3]。

Remove ads

校史

1895年,甲午戰爭中國戰敗,民族危機感空前,教育救國的思潮興起。嚴修、張伯苓等知識分子認識到發展新式教育的重要性,認為「中國自強之道,端在教育,創辦新教育,造就新人才」,只有通過教育的革新才能改變國家日漸衰敗的命運[4][5]。

1898年,嚴修開設家館,聘張伯苓、陶仲明任教[6][7],教授嚴修的子侄嚴智崇、嚴智怡、嚴智庸、嚴智鍾、嚴智惺及陶仲明之子陶孟和6人[8]。在教學內容上引入近代自然科學,捨棄經學與八股文。1901年,天津邑紳王奎章在家宅開辦王氏家館,聘請張伯苓教其子侄[5]。於是,張伯苓上午授課於嚴館,下午授課於王館,張伯苓曾稱這一時期是「南開之胚胎時期」[9]。

1902年,嚴修赴日本考察教育。回國後,指導張伯苓在嚴、王兩家館中試行日本學制[來源請求]。

1904年5月28日至8月8日,嚴修、張伯苓在日本考察教育。回國後,基於「中學居小學與大學之間,為培養救國幹部人才之重要階段」的判斷,二人將嚴館、王館合併,利用嚴宅偏院,於1904年10月16日(農曆九月初八)成立私立中學堂,張伯苓任監督[1]:3[5]。1905年秋,私立中學堂易名為「私立敬業中學堂」,後來又改名為「私立第一中學堂」[5]。

1906年,天津邑紳鄭菊如以天津城西南一塊15畝的開窪地捐助學校。嚴修、王益孫、徐世昌、盧木齋及嚴子均等捐助2.6萬兩銀建築費,修築校舍。1907年2月13日,新校舍建成,學堂遷入新址,因地處南開窪,更名為「私立南開中學堂」。[需要更多來源]

清朝末年,天津長蘆鹽商的經營狀況不佳,作為鹽商的嚴家對私立南開中學堂的捐款一度中止,王益孫、徐世昌捐銀也相繼終止,南開中學堂難以為繼。為延續南開中學辦學,嚴修與直隸提學使傅增湘協商,將南開中學堂改為公立,以緩解辦學的經濟壓力。1911年3月,傅增湘飭令將北洋客籍學堂和長蘆官立中學堂併入南開中學堂,客籍學堂每年2400兩銀經費,和長蘆中學堂每年8000兩銀的經費也一併撥歸南開中學堂支用,學生人數增至500人[10][11]。為顯示經費來源,學校更名為公立南開中學堂,同時,特為長蘆鹽商子弟設優待額50名免納學費[1]:50。

辛亥革命之後,南開應領公款無法兌現,故恢復私立,只得減小辦學規摸,辦學經費靠嚴修借貸維持或暫時墊付。1912年4月,遵照教育部《普通教育暫行辦法》規定,南開中學堂更名為私立南開學校,學堂監督改稱校長[1][12],自本年起校慶日由農曆九月初八改為公曆10月17日[1]:4。

1913年1月,私立南開學校增設高等班,分文理兩班,並增設中學補習班。不久,根據教育部令,高等班裁撤,學生分送北京大學預科和保定優級師範學校[1]:50。1914年,直隸工業專門與法政學校兩附屬中學亦歸併南開學校[13]。1916年,添設專門部及高等師範部各一班,以張彭春為主任[1]:50。

1916年,張伯苓在校董徐世昌的幫助下,從孟恩遠手中購得毗連學校西南界隙地4萬平方米[11]。到1916年,南開學校招收學生人數已擴大到一千餘人[14]。1919年4月,南開學校開始在中學部南端興建大學部校舍[15],初設文、理、商3科,後更名私立南開大學並遷入八里台校址。1922年11月北洋政府頒行壬戌學制,南開學校學制由四年制改為六年制[1]:272[16]。1923年9月,女中部成立。1928年,私立南開中學經河北省教育廳呈教育部立案。1928年8月,小學部成立[1]:51。

1929年,鮑貴卿控制的仁義地產公司擬出售南開中學操場借用土地,張伯苓以學生「不能沒有練身體的運動課地方」為由,請鮑給予支持。於是鮑以半賣半捐的方式,將市價18萬元的土地以5萬元賣予南開中學。[3]

1930年10月19日,南開中學為范孫樓舉行落成典禮[17]。

1934年,南開中學建校30周年之際,逢張伯苓校長60歲壽誕,校友為其舉行慶祝典禮,成立獎學基金[18]。

1935年,日本策動所謂「華北自治運動」,天津時局不穩,喻傳鑒受張伯苓委託赴四川等地考察,最終在重慶沙坪垻購地800畝余建立私立南渝中學,取「南開在渝設校」之意[1]。

1937年7月28日,侵華日軍攻占天津。7月29至30日,南開學校四部遭日軍轟炸,南開學校成為「國內教育文化機關之首遭犧牲者」,大部分校舍被毀,此後學校被迫停課[需要較佳來源][1]:53[4]。1937年8月,南開中學主任喻傳鑒離津前決定學校停辦,關健南受命組成南開中學天津留守組,為教職工發放兩個月工資作為遣散費,在天津英租界浙江中學籌備處成立留守組,為因學校停辦而失學的學生發放肄業證書,以便證明學歷投考或轉學他校[1]:54。留守組同時負責保護校產,關注南開各校址情況,聯繫淪陷區教職員,照顧赴渝職工留津親屬等工作,將南開中學檔案、契約等存放至金城銀行金庫,後由留守組保管。為了維持生活,留守組在天津英租界9號路經營一間名為兆祥商行的雜貨鋪[1]:54。

同年9月,英租界內的耀華學校組建特別班,錄取的1,007名學生多數來自南開中學,特班利用下午3時30分至6時50分和周末時間安排教學[19]。隨後,天津局勢稍有穩定,但特班學生因耀華學校「設備完全,環境優良,教授熱心」而不願轉學,希望在此繼續學業[19]。特班後改稱耀華學校「華部」,而正班改為「耀部」[20]。1938年,部分師生內遷重慶,與私立南渝中學組建重慶南開中學。

1945年10月2日,喻傳鑒受張伯苓委託,返回天津籌備天津南開中學復校工作。1945年10月17日,天津南開中學在六里台利用中日學院校舍作為臨時校舍復校[1]:56。1946年9月1日,南開中學遷回原四馬路校址並舉行開學典禮[21][22]。學校再次調整領導機構,由丁輔仁代理南開中學校務主任,關健南主持教務,楊堅白主持訓導,史學曾主持總務工作。1947年10月,丁輔仁病逝,校務委員會改為正式機構,關健南代理校務主任[4]。

Remove ads

1949年1月27日,學校復課。2月4日,楊堅白當選為校務委員會主任。12月9日,校董會召開,天津市教育局局長韓幽桐為董事長[1]:58。

1951年2月24日,時任中央人民政府政務院總理周恩來在瑞廷禮堂向全校師生發表講話。 1952年12月23日,天津市人民政府接管私立天津南開中學,改為公立並更名為天津市第十五中學,楊堅白任校長[1]:296。1955年3月3日,楊志行接任校長。同年7月開展肅反運動,處理9人[1]:297,1957年7月至9月開展反右派運動;1958年9月,設立政教處。1960年3月25日,復名天津市南開中學[23]。同年9月,南開中學開始招收女生,男女生合校[1]:300。1963年,學校按照市教育局所定新生錄取辦法,對工農乾子女給予照顧。

1966年至1976年,學校各項工作被文化大革命打亂,南開中學蒙受重大損失。1966年8月至1968年,南開中學一度被改稱「東方紅中學」[1]:345。1976年1月10日,南開中學舉行悼念周恩來大會。1977年11月,駐校工宣隊撤出南開中學。[需要更多來源]

1978年4月,天津南開中學被中華人民共和國教育部確定為部屬重點中學,8月恢復擇優錄取新生入學,開始面向全市招生[1]:309。1980年6月,天津市南開中學由天津市教育局直接管理。1985年8月,對文革受衝擊之28人、1958年前歷史遺留問題6人予以糾正[1]:313。1989年5月,南開中學成為天津市校長負責制改革試點校,實行兩級聘任制、結構工資制,建立校內職稱評定方法[1]:623。1991年,教師管理由學科組制改為年級組、學科組並存制。

1993年3月2日,聶璧初市長公布決定,將曾作為南開學校大操場的南開體育場使用權劃歸南開中學。1994年,大操場正式歸還南開中學。同年,南開中學獲批建立民辦公助的天津市南英中學[24],還在原天津石化一中的基礎上建立南開中學石化分校[1]:357。1996年,南開中學首屆理科實驗班學生畢業[25]。同年,學校所在的南開學校舊址被國務院公布為全國重點文物保護單位。1997年3月,1917屆校友周恩來畢業80年之際,中共中央總書記、國家主席江澤民為翔宇樓題寫樓名[25]。1998年,學校以「修舊如舊」的方式修繕了范孫樓和瑞廷禮堂[26]。同年7月,南開中學取消初中部[25]。1999年,天津市南開中學變更合作辦學夥伴,南英中學更名為天津市南開翔宇學校,並改為民辦學校[11]:858-859。

2010年,南開中學改革教育管理體制機制,建立天津市南開中學理事會,實行理事會領導下的校長負責制[27]。2010年7月至2011年9月,學校實施校園基礎整修工程[28]。2011年10月25日,時任國務院總理溫家寶在瑞廷禮堂發表了題為《我在南開中學的日子》的報告[來源請求]。 2012年,南開翔宇學校、南開區人民防空辦公室相繼從南開中學南院遷出,南院全部歸還南開中學使用[4]。

2023年3月,天津市南開中學作為牽頭校成立天津市南開學校教育集團,天津市第二南開學校、天津市南開中學濱海生態城學校、天津海河教育園區南開學校、天津市南開中學京津中關村科技城學校為成員校[29]。

Remove ads

校名沿革

1904年10月,嚴館、王館合併為私立中學堂。後取「肅敬受業」之意,定名私立敬業中學堂[30]。1905年秋,更名為天津私立第一中學堂。1907年2月13日,學堂遷入新址,因地處南開窪,更名為私立南開中學堂。1911年初至1912年4月,學校因經費來源,更名公立南開中學堂。1912年4月,遵照《普通教育暫行辦法》規定,更名為私立南開學校[1]:50。

1926年6月15日,私立南開學校校董會就校名問題進行了討論,張伯苓提議:「現本校已有大學、中學、女中三部,各部名稱頗不一致,應有規定,以示劃一。」經校董范源濂提議:「各部名稱對外應分立,如南開大學(Nankai University)、南開中學(Nankai High School)、南開女子中學(Nankai Girls High School),對內仍用南開學校大學部、中學部、女子中學。」獲得董事會通過,學校對外稱私立南開中學,對內則稱南開學校中學部[31][1]:4。

1952年,學校由天津市政府接管,仿照蘇聯學校命名規則,更名為天津市第十五中學,女中部則更名為天津市第七女子中學。1960年3月25日,更名天津市南開中學。1966年8月至1968年,學校因文革一度更名為「東方紅中學」[1]:345。

Remove ads

校園

南開學校舊址是全國重點文物保護單位,現存的主要歷史建築包括伯苓樓(原東樓)、北樓、范孫樓、瑞廷禮堂[32]。

伯苓樓原名「東樓」,是南開中學建校後的首座建築,位於北院東部,因紀念南開創始人之一張伯苓而得名。該樓為二層磚木結構,其正門設有穹形門廊,門廊上方裝飾有左右對稱的八角形「南」「開」字樣浮雕,為最早的南開校徽圖案[27]。 1976年,伯苓樓在唐山大地震中嚴重損毀,翌年10月按原貌重建。1978年至1988年,該樓被闢為「周恩來同志青年時代在津革命活動紀念館」[32]。1999年4月5日,適逢張伯苓誕辰123周年,樓名正式更為「伯苓樓」,由申泮文撰寫樓志。2004年南開中學百年校慶期間,伯苓樓被設為校史館[27]。2011年,曾進行大修[33]。

范孫樓位於北院東南部,為紀念南開另一位創始人嚴修(字范孫)而命名。樓宇始建於1929年4月4日[4],1930年10月17日正式落成,由兩千餘名校友和在校學生捐資興建,設計者為校友閻子亨。建成初期用作理科實驗室,目前為南開中學圖書館及主會客室。2001年,該樓翻修,樓名與樓記由王增多題寫[34]。

瑞廷禮堂位於北院中部,因南開校友章瑞庭於1934年捐資三萬銀元在原址重建而得名。最初的禮堂建於1907年,由袁世凱和徐世昌合捐銀6000兩建成,因袁世凱字慰亭,原稱「慰亭堂」。重建後的瑞廷禮堂規模宏大,《大公報》稱其為當時「中國第一話劇舞台」。落成典禮於1934年10月舉行[4],1935年著名話劇《財狂》曾在此上演,由張彭春執導、曹禺主演,引起華北文藝界轟動。禮堂銘文亦由王增多書寫。2001年該建築加固大修。

思敏室位於瑞廷禮堂西側,建於1913年,為紀念嚴智惺(字約敏)而建。1934年重建瑞廷禮堂時,思敏室作為附屬建築被保留[來源請求]。

北樓位於北院最北端,是南開中學最早期的教室建築,始建於1906年。1913年擴建時增設上下走廊,並與西部的二齋連接,部分教室改為學生宿舍。1937年抗戰爆發,日軍侵占天津期間,北樓遭到嚴重破壞。戰後復校,學校對其進行了修繕。1960年代中期,北樓局部修整,二層木製護欄更換為鐵質護欄。1976年唐山地震後重建,1991年再次按原貌修復。2005年8月31日,北樓被列入天津市特殊保護歷史風貌建築[27]。

西齋,又稱「四排房」,位於北院西南部,始建於1914年10月,為木結構平房,由南向北依序建成四排,每排十間房,為住校學生宿舍。各房獨立,外設走廊,院內植有槐柳樹木。二排9室和四排2室曾為周恩來學習期間所居住;二排4室為溫家寶1959至1960年高三時期的宿舍[來源請求]。20世紀90年代校園改建時,三排與四排被拆除,僅保留一排和二排。

大操場位於南院,是南開建校初期即設的運動場,設有籃球場、足球場、壘球場與冰球場,曾承辦第3、5、10屆華北運動會。抗戰期間,南開中學遭日軍空襲,大操場嚴重受損並長期荒廢。1945年復校後,因財力有限未能修復,1952年改設為天津市第七體育場,1956年劃歸南開區體委,更名為南開體育場。 1993年3月2日,天津市長聶璧初在南開中學現場辦公,決定將體育場歸還學校。1994年,適逢南開創校90周年,大操場正式歸還南開中學[1]:334。重修後,北部仍為籃球場,東側新建游泳館,中部為設有跑道的足球場,西側增設看台。

Remove ads

中華人民共和國成立後,天津南開中學先後在校園建設含英樓、傳鑒樓、翔宇樓等新建築,並於1997年拆除瑞廷禮堂南側的中樓[25]。

含英樓建於1963年,位於北院范孫樓西側,時稱「新樓」。1990代,向全校師生徵集樓名,最終採用語文教師林俊勛建議,定名為含英樓。含英兩字取自「含英咀華」之語,這是1915年嚴修為周恩來所在丁二班獲國文比賽集體獎頒獎所用詞[4]。

翔宇樓落成於1997年,是位於北院西端的主教學樓,以校友周恩來之字得名。主樓南北兩側設有平行附樓,整體建築結構呈「日」字型。1996年10月,翔宇樓在西後院建設開挖地基時,挖出了兩顆鏽蝕斑駁的未爆彈,後經考證得知均為侵華日軍轟炸南開校舍時所遺留[來源請求]。

傳鑒樓,因紀念教育家喻傳鑒得名,位於南院東側,1998年落成時得名南英樓,曾是南英中學的教學樓[4]。2013年10月15日,更名傳鑒樓,並在中廳設置喻傳鑒銅像[來源請求]。

1918年,南開中學首屆畢業生捐建紀念井,紀念畢業十周年。原址位於伯苓樓東北角,後不存。2010年於伯苓樓南側復建。 南開中學首屆畢業生僅33人,其中有梅貽琦、金邦正、李麟玉、張彭春、喻傳鑒、卞俶成等[27]:88。

1986年5月4日,周恩來全身銅像在南開中學落成,胡耀邦題詞「青年楷模」,影壁鐫刻有周恩來1957年5月4日寫給母校師生的一封信的全文手跡,中共中央政治局委員倪志福為銅像揭幕[35]。

文化傳統

允公允能,日新月異。

1934年,張伯苓在紀念南開學校建校三十周年時,概括南開的教育宗旨,提出「允公允能,日新月異」的校訓,指出其「目的在培養學生愛國愛群之公德,與夫服務社會之能力」,並具有「日新月異,自強不息,南開師生特有之精神」。其中「公」意為無私無我,「能」意為實幹苦幹。「日新月異」取意於《易經》「天行健,君子以自強不息」[36]。校訓中文標準字體源自1962年4月吳玉如為張伯苓校長夫婦合葬墓碑撰寫的碑文拓片,後加以標準化處理[37]。

校訓的標準英文翻譯為:「Dedication to public interests, acquisition of all-round capability, and aspiration for progress with each day.」

容止格言,即鏡箴,是南開建校初期於學校門廳側鏡上鐫刻的箴詞,「俾學生出入,知所儆戒」[9][38]。內容如下:

面必淨,髮必理,衣必整,鈕必結。

頭容正,肩容平,胸容寬,背容直。

氣象: 勿傲,勿暴,勿怠。

顏色: 宜和,宜靜,宜莊。

民國初年,哈佛大學前任校長查爾斯·艾略特來校參觀問及學生儀態,於是張伯苓校長向其介紹了上述箴詞的意涵。後來洛克菲勒基金會為此派員來校攝影[39]。

1917年5月,在東京的部分南開學生舉行茶話會歡迎當時赴日本參加遠東運動會的張伯苓校長和南開學校的運動員。會上,留日南開學生張蓬仙提議編寫一首讓每一個南開人都傳唱的校歌,得到張伯苓的贊同。1919年春,張伯苓審定了現在的校歌歌詞,曲譜源自西方教會音樂中一首聖誕歌曲的曲調,這支曲譜在19世紀被重新填詞,演化為德國民歌《聖誕樹》[40]。新生入學時學校便會教授校歌,且每當重大紀念日或活動時,都會播放校歌[41]。

汲汲駸駸,月異日新,發煌我前途無垠。

美哉大仁,智勇真純,以鑄以陶,文質彬彬。

渤海之濱,白河之津,巍巍我南開精神。

校友

1919年12月,校友周恩來主持建立了「南開出校學生通訊處」並任辦事人,是南開第一位校友工作者[44]。1925年,校長張伯苓提出組織「出校同學會」以聯絡畢業同學。1929年10月,南開校友總會正式成立。天津市南開中學是南開校友總會成員之一。

南開中學的在政界的校友遍及海峽兩岸。

- 周恩來:1917屆校友,中華人民共和國國務院首任總理,中國人民政治協商會議全國委員會前主席。

- 吳國楨:1919屆校友,前中華民國漢口市長,重慶市長,外交部次長,上海市長,台灣省主席。

- 屈武:1922屆校友,中國國民黨革命委員會前主席、中國人民政治協商會議全國委員會前副主席。

- 唐明照:1930屆校友,原名唐錫朝,前聯合國副秘書長。

- 林楓:1930屆校友,中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會前副委員長,中國共產黨中央黨校首任校長。

- 盧樂山:1934屆校友,幼教專家、前中華全國婦女聯合會副主席。

- 萬國權:1938屆校友,前中國民主建國會副主席,前中國人民政治協商會議全國委員會副主席。

- 孫孚凌:1938屆校友,前北京市副市長,前中國人民政治協商會議全國委員會副主席。

- 趙啟正:1958屆校友,前中國人民政治協商會議全國委員會常務委員外事委員會主任,上海市浦東新區管理委員會首任主任。

- 溫家寶:1960屆校友,中華人民共和國國務院前總理。

- 陶孟和:1906年畢業於私立第一中學堂。社會學家,前中國科學院副院長、中國科學院圖書館創始人。

- 梅貽琦:1908屆校友,曾任中華民國教育部部長、中央研究院院士和國立清華大學校長[45]。

- 金邦正:1908屆校友[46],曾任清華學校校長,教育家、林業學者。

- 楊石先:1910屆校友[來源請求],有機化學專家、中國化學會會長、中國科學院院士。任教於南開中學、南開大學,曾任南開大學校長。

- 袁復禮:1912屆校友,地質學家、地質教育家、中國地貌學先驅、中國地質學會創始人之一。

- 葉公超:1917年至1920年就讀。外交家,新月派代表人物之一。

- 江澤涵:1922屆校友,北京大學數學系教授,中國科學院院士。

- 黃家駟:1924屆校友,醫學家、教育家、世界胸外科奠基人之一[47]。

- 吳大猷:1925屆校友,前台灣中央研究院院長。

- 吳大任:1926屆校友,數學家、中國數學會副理事長,曾任南開大學副校長。

- 錢思亮:1927屆校友,前台灣中央研究院院長,台灣大學校長。

- 張文佑:1930屆校友,曾任中國科學院地質研究所所長,中國科學院院士[48]。

- 陳新民:1931屆校友,冶金工程物理化學專家、中國科學院院士。

- 葉篤正:1935屆校友,氣象學家,前中國科學院副院長、中國氣象學會理事長。

- 申泮文:1935屆校友,無機化學專家、中國科學院院士。

- 劉東生:1937屆校友,環境地質學家,中國科學院院士,國家最高科學技術獎獲得者。

- 梁思禮:1935-1937年就讀,火箭控制系統專家,中國科學院院士。

- 王大中:1953屆校友,中國核反應爐工程與核安全專家,中國科學院院士,清華大學前校長。

- 王亞愚:1993屆校友,清華大學物理系教授,曾任清華大學物理系主任[1]:547[49]。

- 張彭春:1908屆校友,教育家、戲劇家、外交家。

- 黃鈺生:1915屆校友,天津市政協副主席,曾任南開大學秘書長、天津市教育局長、天津圖書館館長。

- 吳玉如:1917屆校友[50],國學大師、書法大師。

- 曹禺:1928屆校友,劇作家。

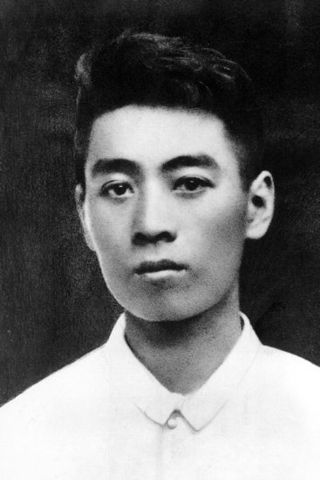

- 金焰:1920年代校友,中國1930年代的「電影皇帝」。

- 張肖虎:1931屆校友,作曲家,中國音樂學院作曲系前主任、副院長。

- 鄭念:1933屆校友,原名姚念媛。《上海生死劫》作者。

- 端木蕻良:1933屆校友,紅學家。

- 韋君宜:1934屆校友,作家、編輯,曾任《中國青年》總編輯、《人民文學》副主編、人民文學出版社社長等職。

- 查良錚:1935屆校友,筆名穆旦,詩人、作家。

- 吳訥孫:1936屆校友,作家、《未央歌》作者[51][52]:51。

- 周汝昌:1930年代校友,紅學家。

- 黃宗江:1930年代校友,電影劇作家、表演藝術家、京劇藝術家。

- 沈湘:1930年代校友,中央音樂學院聲樂系前主任,聲樂大師。

- 容鼎昌:1930年代校友,中國當代散文家、記者。

- 資華筠:1950屆校友,曾任中央舞蹈研究所所長,中國舞蹈家協會副主席[53]。

- 馬千里:1910年代教員,教育家、社會活動家。

- 張彭春:1916年至1918年任南開學校專門部主任兼代理校長。聯合國經濟社會理事會中國代表。聯合國人權委員會副主席,參與起草《世界人權宣言》。

- 董守義:1920年代末體育老師,籃球教練,曾任中華全國體育總會副主席。

- 范文瀾:1920年代文史教員,馬克思主義歷史學家、學部委員。

- 姜立夫:1920年代算學教師,中國現代數學先軀,數學教育家、中央研究院數學所所長、院士。

- 羅常培:1920年代國文教員,原名羅莘田,國學大師、學部委員。

- 熊十力:1920年代國文教員,哲學家,後任教於北京大學、浙江大學。

- 老舍:1920年代國文教師,原名舒慶春,被國家授予「人民藝術家」稱號。

- 王崑崙:1920年代國文教員,前中國國民黨革命委員會主席、前中國人民政治協商會議全國委員會副主席。

- 何其芳:1930年代國文教員,詩人、散文家、文學研究家,前中國文學藝術界聯合會黨組書記、學部委員。

管理

參考文獻

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads