热门问题

时间线

聊天

视角

法國外交

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

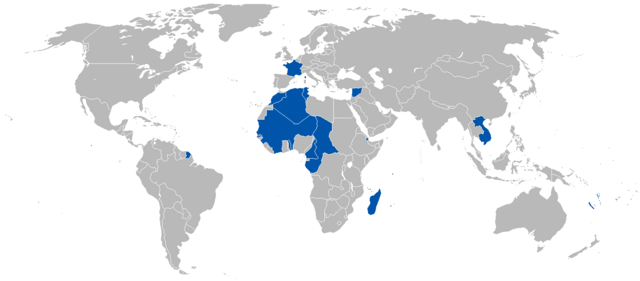

法國外交是指法國政府和其他國家之間的關係。法國是一個西歐國家,自中世紀以來法國就是歐洲主要國家之一,在國際歷史上扮演了重要角色。法國是聯合國、北約、歐洲煤鋼共同體(歐盟的前身)的創始會員國之一。法國的主要盟國是德國、義大利、美國、其他北約國家和歐盟。法國是聯合國安理會的五個常任理事國之一。法國也是地中海聯盟和法語圈國際組織的創始會員,並在地區和國際事務中起到重要作用。

此條目可參照法語維基百科相應條目來擴充。 (2020年4月5日) |

第五共和1981年後

社會黨總統法蘭索瓦·密特朗強調歐洲團結[1]和面對「盎格魯-撒克遜影響」時維持與前殖民地的特殊關係。[2]其部分政策是來自於1981年總統選舉的社會黨選舉綱領《法國110提議》。密特朗與保守黨德國總理柯爾建立了友好且有效的關係。他們在歐洲推廣法德雙邊主義,加強兩國軍事合作。

席哈克的外交政策具有連續性。[3]他最戲劇性的舉動是與華盛頓當局決裂。席哈克與俄羅斯普丁、中國胡錦濤、德國施若德成為2003年伊拉克戰爭的主要反對者。他們反對美國小布希與英國布萊爾籌組「自願聯盟」強行推翻獨裁的伊拉克薩達姆政府。儘管受到英國和美國的壓力,席哈克仍威脅要在聯合國安理會否決授權動用武力解除伊拉克大規模殺傷性武器。他在2003年3月18日表示「現在的伊拉克不是可以立即發動戰爭的直接威脅」。之後的總理多明尼克·德維勒班在聯合國的反戰演講為他贏得了更多名聲。[4]

尼古拉·薩科吉上任後不久隨即投入哥倫比亞總統阿爾瓦羅·烏里韋與左派游擊隊FARC的談判,試圖救出法裔哥倫比亞政治家英格麗德·貝當古在內的叛軍人質。部分媒體指出,薩科吉曾要求烏里韋釋放FARC「總理」羅德里戈·格蘭達。[5]此外,他於2007年7月24日宣布,法國與歐洲代表將引渡拘留在利比亞的保加利亞護士至母國。作為交換,他與格達費簽署了安全、醫療和移民協議,以及價值2.3億美元(1.68億歐元)的米蘭反戰車飛彈。[6] 這張透過EADS子公司MBDA簽署的合約是利比亞在2004年後的首張訂單。利比亞當局還表示將與EADS簽署另一筆價值1.28億歐元的TETRA無線電系統合約。社會黨(PS)與共產黨(PCF)批評這是「重大國家事件」、與「流氓國家」「以物易物」。[7] 社會黨領袖法蘭索瓦·歐蘭德要求啟動國會調查。[6]

2007年6月8日,在海利根達姆的第33屆八大工業國高峰會議,薩科吉宣布法國目標在2050年將二氧化碳排放量減少50%以對抗全球暖化。接著,他提名社會黨重量級人士多米尼克·史特勞斯-卡恩角逐國際貨幣基金組織(IMF)主席。[8]批評者認為這是薩科吉試圖清除政敵。[9]

Remove ads

社會黨的法蘭索瓦·歐蘭德在2012年成功當選總統。[11]他採取了鷹派的外交政策,與德國密切合作反對俄羅斯對烏克蘭的行動,並派遣軍隊與非洲的激進伊斯蘭主義者作戰。[12] 他對希臘債務危機採取強硬立場。[13] 歐蘭德在非洲發起了兩次軍事行動:馬利的藪貓行動(法國武裝部隊阻止了伊斯蘭主義者接管該國首都巴馬科)與紅蝴蝶行動(停止不同宗教之間的暴力衝突)。法國也是第一個與美國一起轟炸伊拉克和黎凡特伊斯蘭國的歐洲國家。在歐蘭德領導下,法國對敘利亞內戰和伊朗核計劃的立場被視為「鷹派」。[14]

蘇菲·莫尼耶在2017年表示:

- 法國的全球相對影響力已不像過去那麼大。去殖民化…減少了法國的領土佔有,也降低了影響力。其他國家取得核武並建立軍隊。法國外交政策所傳達的「普世」價值遇到很多阻力,因為其他國家發展的政治軌跡與法國所宣揚的不同。到了1990年代,這個國家成為史丹利·霍夫曼所說的「一個不強也不弱的普通大國」。公眾輿論,尤其是在美國,不再將法國視為重要強權。上一次讓法國重回世界鎂光燈下的外交政策是伊拉克介入行動開始時…(當時)法國拒絕加入美國領導的聯盟…然而實際上,法國在世界事務中仍是一個大國…現在法國是具有軍事重要性的國家…法國還展現在世界環境事務中的重要性....如巴黎協議,一項減少碳排放的全球協議。若如2016年唐納·川普所承諾的,將讓美國退出各種政策,那將可能提升法國介入並領導全球環境治理的需求。[15]

民調顯示,美國總統巴拉克·歐巴馬在法國十分受到歡迎,對於川普則非常反感。納塔莉·努蓋雷德表示:

- 而,在這種普遍反感的背後隱藏著一個外交機會。隨著美國向內看,川普撕毀了傳統的外交政策規則…馬克宏正試圖重振歐洲以作為恢復法國領導地位的一種方式。當然,法國無法替代美國的力量。但隨著美國的形象、全球角色和可靠性的不確定性,歐洲人覺得必須要有人來填補空白—而法國認為它至少應該嘗試。[16]

2019年7月,包括法國在內的22國聯合國大使聯名致函聯合國人權理事會,譴責中國虐待維吾爾人以及虐待其他少數民族,敦促中國政府關閉新疆再教育營。[17]

Remove ads

國際領土爭議

中東

法國在路易十四統治期間與中東建立外交關係。為了避免奧地利將目光轉向西歐,他向鄂圖曼帝國提供有限度的支持,然而此計畫因歐根親王的勝利而告吹。[18] 十九世紀,法國與英國試圖強化「歐洲病夫」鄂圖曼帝國以抵禦俄羅斯擴張,最終導致克里米亞戰爭。[19]

法國也與半自治的埃及保持密切關係。1869年,埃及工人在法國監督之下完成了蘇伊士運河。法國和英國開始爭奪埃及控制權,最終英國在法國人有時間採取行動之前買下了該公司的埃及股份,從而取得了勝利。[20]

1871年德國統一後,德國成功地拉近與法國及鄂圖曼帝國的關係。在第一次世界大戰中,鄂圖曼帝國加入了同盟國,遭法國和英國擊敗。鄂圖曼帝國瓦解後,法國和英國瓜分了中東。法國接收了敘利亞和黎巴嫩。[21]

這些殖民地在1945年後獲得獨立,但法國仍試著在這些地區之間建立起文化和教育的聯繫,特別是與黎巴嫩。敘利亞則因其政策立場,與法國關係緊張。2005年,法國與美國向敘利亞施壓,要求撤離黎巴嫩。[22] 二戰後,法國與阿拉伯中東地區的關係達到冰點。穆斯林戰士和法國殖民者之間的阿爾及利亞戰爭使得穆斯林世界深感擔憂。阿爾及利亞戰士從埃及和其他阿拉伯大國獲得了大量物資和資金,令法國非常不滿。[23]

然而,對法阿關係破壞最大的是蘇伊士危機。此次事件極大地削弱法國在該地區的聲譽。法國公開支持以色列對西奈半島的進攻,並反對當時在中東頗受歡迎的政治家納瑟。蘇伊士危機也讓法國和英國再次看起來像是試圖將自己的意志強加於弱國的帝國主義列強。[24] 法國與阿拉伯中東關係的另一個障礙是它在1950年代與以色列的緊密聯盟。

這一切都隨著戴高樂上台而改變。戴高樂的外交政策試圖限制兩個超級大國的權力和影響力,同時提高法國的國際聲望。戴高樂希望將法國從美國的追隨者轉變為一大群不結盟國家的領導者。戴高樂認為潛在參與者是法國傳統勢力範圍內的國家:非洲與中東。東非和北非的前法國殖民地非常贊同與法國的這種緊密關係。這些國家與法國有著密切的經濟和文化聯繫,也沒有其他大國競爭者。這項新的法國外交政策也對阿拉伯國家的領導人產生了強烈的吸引力。他們不想被任何一個超級大國支配,因此支持法國試圖平衡美國和蘇聯並防止任何一方在該地區佔據主導地位的政策。中東領導人們希望能自由地追求自身的目標和目的,不被任何一個聯盟集團束縛。他也希望良好的關係能夠改善法國與該地區的貿易。戴高樂也認為這些盟友會仰賴更強大的法國,並主導其外交政策問題。[25]

1962年阿爾及利亞衝突的結束在這方面取得了很大成就。如果法國仍然對另一個國家實施殖民統治,它就不能將自己描繪成世界被壓迫國家的領袖。當時法國為支持少數白人定居者而發起的反穆斯林分離主義者戰鬥令穆斯林世界十分反感。隨著衝突加劇,法國幾乎不可能與中東國家建立正面的關係。中東對FLN游擊隊的支持是衝突結束後消除的另一個緊張關係。FLN的大部分財政和物資支援來自中東和北非國家,包含長期以來一直支持分裂主義者的埃及納瑟政府。埃及也是敵對結束後關係改善的最直接例子。戰爭的結束使法埃關係立即解凍,埃及中止了四名被指控從事間諜活動的法國軍官審判,法國也結束了對埃及的貿易禁運。

1967年,戴高樂徹底推翻了法國的以色列政策。戴高樂和他的部長們對以色列在六日戰爭中的行動做出了非常嚴厲的反應。法國政府和戴高樂譴責以色列對待難民的方式,並警告佔領約旦河西岸和加薩走廊是錯誤的,也拒絕承認以色列對耶路撒冷的控制。戰後法國政府繼續批評以色列,戴高樂公開反對以色列的其他行動,例如針對黎巴嫩巴勒斯坦解放組織的行動。法國開始在聯合國使用否決權反對以色列,並在幾乎所有向國際機構提出的議題上支持阿拉伯國家。最重要的是,戴高樂政府對以色列在內的中東地區實施武器禁運。禁運實際上適用於所有戰鬥人員,但很快法國又開始向阿拉伯國家出售武器,如1970年法國向利比亞出售了一百架幻象戰機。然而,1967年後,法國持續支持以色列的生存權,並支持以色列與法國和歐洲經濟共同體之間的眾多優惠協議。

Remove ads

20世紀下半葉,法國大幅增加對外援助支出,在西方列強中援助總額僅次於美國,人均排名第一。1968 年,法國每年提供8.55億美元的援助,遠遠超過西德或英國。法國的絕大多數援助都是針對非洲和中東,通常作為促進法國利益的槓桿,或是幫助銷售法國產品(例如武器銷售)。法國還增加其他形式的援助支出,例如派遣技術人員至開發中國家以提供技術和文化專業知識。[26]

資金援助、軍售和外交結盟有助於消除阿拉伯世界對蘇伊士危機和阿爾及利亞戰爭的記憶,法國成功地與許多中東國家建立友好關係。納瑟和戴高樂有著許多相似之處,他們合作限制美國在該地區的力量。納瑟表示法國是埃及在西方的唯一朋友。1970年代,法國和伊拉克還通過商業聯繫、聯合軍事訓練演習以及法國對伊拉克核計劃的援助建立了密切的關係。法國改善了與前殖民地敘利亞的關係,並恢復部分被侵蝕的文化聯繫。

在貿易方面,法國確實從與中東關係的改善中獲得了好處。戴高樂改革後,法國與中東的貿易成長了50%以上。其中以武器工業受益最多,因為法國很快與許多中東和北非政權簽訂了利潤豐厚的合約,儘管這些合約在法國經濟中的佔比微乎其微。

戴高樂曾希望,法國能透過溫和路線、不大力支持任何一方,以參與以色列與阿拉伯國家之間的中東和平進程。否則,它會被排除在任何主要角色之外。

Remove ads

對於法國來說,中東一直是其外交政策的主要元素。[27] 自2000年以來的十年內,法國成功地在中東和北非地區建立起影響力,尤其是在沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和卡達。[28]從戰略、文化和經濟的角度來看,法國的中東政策至關重要,證明了自己仍然是一個國際強權。[29] 法國多年來一直致力於在該地區的貿易、安全利益以及文化和社會交流維持穩固的立足點。[28] 馬克宏在2017年就任總統時,無論是在外交政策演講還是在他提出的倡議中,都清楚地描繪了法國與中東的關係及其重要性。另一方面,前幾任總統們大多選擇讓該地區政府「安心」的選項。漸漸地,法國開始在沙烏地和阿聯顯現其利益。[27] 法國積極支持這兩個阿拉伯國家參與葉門內戰,並成為主要的武器供應國之一。人權組織多次呼籲法國停止向這兩個在葉門引發人道危機的兩國出售武器。[30] 直至2021年,馬克宏仍持續加強與沙烏地和阿聯的關係。在2021年11月訪問該地區的期間,馬克宏與阿聯簽署了價值160億歐元的武器合約。該協議涉及轉讓80架升級後的飆風戰鬥機,以及12架空中巴士製造的戰鬥直升機。雖然法國認為這是加深與阿聯關係的一種方式,但人權組織批評並提出了對該國參與葉門和利比亞戰爭的擔憂。他們反對該協議,稱海灣領導人未能改善其人權記錄。[31] [32]

除了與法國之間的關係有所改善,阿聯也做出了各項努力,以積極的方式展示其形象。據報導,法裔突尼西亞商人Elyes Ben Chedly為阿聯的兩項文化活動進行宣傳。報導顯示,該名中間人致力於宣傳「寬容年」活動,並參與了在巴黎舉辦的「紮耶德年」(Year of Zayed)計劃。報導還顯示,Ben Chedly還利用他的武器合約網路來為阿聯與其他國家進行武器交易。[33]

雙邊關係

透過廣泛的援助計劃、商業活動、軍事協議和文化影響,法國在非洲,特別是在其前殖民地扮演著重要角色。在那些法國依然扮演重要存在的前殖民地,法國為政治、軍事和社會穩定做出了貢獻。許多人認為法國在非洲的政策—尤其是涉及英國利益的地方—容易受到所謂的「法碩達症候群」的影響。其他人則以「法屬非洲」的名義批評這種關係是新殖民主義,強調法國支持各種獨裁政權,其中包括奧馬爾·邦戈、伊德里斯·德比和德尼·薩蘇-恩格索。

註釋

參見

延伸閱讀

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads