热门问题

时间线

聊天

视角

經濟互助委員會

历史上的一个国际组织 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

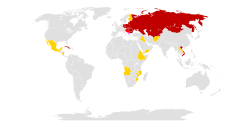

經濟互助委員會(俄語:Сове́т экономи́ческой взаимопо́мощи,俄語縮寫:СЭВ,英語:Council for Mutual Economic Assistance,英語縮寫:Comecon),中文簡稱經互會,是一個由蘇聯帶頭建立的經濟合作組織,雖然只有10個成員國,但是卻遍佈歐洲、亞洲和美洲,包括蘇聯自己、東歐的華約國家、蒙古、越南和古巴,該組織已於1991年6月28日在匈牙利首都布達佩斯正式宣佈解散[1]。

此條目需要補充更多來源。 (2022年8月31日) |

經濟互助委員會的總部設在蘇聯首都莫斯科,作為《莫洛托夫計劃》的後續階段而出現,其目的是要在全世界的社會主義國家之間創造一個溝通渠道,讓它們的外交口徑全部和蘇聯統一[2]。因此經互會被認為是在一開始是政治作用大於經濟作用的,但在西歐國家們成立了歐洲經濟共同體,並且在經濟上出現了明顯的進步後,形勢則稍有鬆動。隨著時間的推移,經互會能接受少量的自由貿易,有限的提升了成員國家的經濟水平。不過,後期的經互會慢慢演變成一個成份複雜的多邊性組織,過剩的官僚主義和形式主義政策導致其運作效率低下,直到其解散都未能達到和西歐一樣的自由貿易程度[3]。

Remove ads

歷史

1949年1月5日至8日,蘇聯、保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、捷克斯洛伐克等6國政府代表在莫斯科通過會議磋商後,宣布成立經濟互助委員會。隨後,阿爾巴尼亞(1949年加入,1961年停止參與活動,1987年正式退出),東德(1950)、蒙古人民共和國(1962)、古巴(1972)和越南(1978)分別加入。

1956~1961年,中華人民共和國以觀察員的身份列席經濟互助委員會的例行會議。

1961年,中蘇關係破裂後,中華人民共和國拒絕接受蘇聯的指令,於1961年12月宣佈停止參與經互會一切活動。

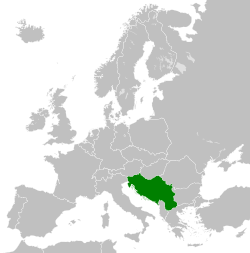

1964年9月起,南斯拉夫在專門協定基礎上參加經互會一些機構的工作。1973年以後,經互會先後同芬蘭、伊拉克、墨西哥和尼加拉瓜四國簽訂了合作協定。

經互會從成立到其解散之前,是世界上貿易額僅次於歐共體的「區域型貿易組織」[4]。

其創立目的之一是為了對抗美國的《馬歇爾計劃》,所以從成立那天起,它就有著明顯的共產主義的意識形態。蘇聯爲防止美國用自由民主的價值觀滲透東歐,於是全力削弱東歐各國的主權,並採取嚴厲的言論審查,同時,美國和西歐也在《馬歇爾計劃》進行時對東方集團採取全面的經濟封鎖。在1月25日發表的《關於成立經濟互助委員會的公報》中,史達林甚至提出社會主義和資本主義是兩個同時並行市場經濟的理論,這在當時是冷戰環境的逼迫,但也違背了人類經濟需求的自然律[5]。

在該組織創立的很長一段時間內,各個成員國的話語權嚴重不對等。蘇聯經常在「經濟一體化」的口號下去強行安排別的國家該生產什麼、不該生產什麼,刻意將軍火、電腦、能源等高科技產業保留在蘇聯本土,而將農業、輕工業、食品等低技術含量的行業交給成員國執行[6]。這的確令蘇聯經濟獲得一定限度的增長,但其餘社會主義國家卻無法獲得多少好處,並且還需要在外交上從屬於蘇聯,因此諸成員國對蘇聯漸生不滿。

到1980年代中後期,蘇聯的經濟和軍事雙雙呈現斷崖式下降,在失去超級大國地位的同時,蘇聯沒有實力再繼續領導東歐各國,對經互會的管制也日益寬鬆。觀察到現實中停滯的國家經濟,與理論中的「物質極大豐富的共產主義」漸行漸遠,社會主義陣營的人民開始對體制不滿,經互會的區域經濟和成員國自己的個體經濟之間出現不可調和的矛盾[7]。1989年,這種情緒被內外利用之下最終釀成東歐劇變,之後東歐國家們就紛紛拋棄社會主義經濟,改走自由市場-資本主義的道路。1991年6月28日,各個成員國的首腦齊聚匈牙利,在其首都布達佩斯中一同宣布經互會就此解散。

組織機構

- 經互會會議:最高權力機構。由所有成員國政府首腦率領的代表團組成,每年召開一次。如經不少於三分之一的成員國同意,還可以隨時召開經互會的非常會議。會議輪流在其成員國首都舉行,由東道國代表團長擔任會議主席。

- 執行委員會:執行和管理機構。由成員國各派一名副總理作為常駐代表組成,一般每季召開一次會議。會議主席由各成員國代表依照國家名稱的西里爾字母順序輪流擔任,任期一年。

- 合作委員會:受執委會領導,由各成員國選派一名有關主管機關的領導人組成。

- 常設委員會:執行委員會下屬機構,各國可以有選擇地參加。1988年,有化工、有色金屬、煤炭、和平利用原子能等24個常設委員會。

- 秘書處:行政和執行機構,負責處理日常事務,有秘書一人和副秘書若干人。

此外,經互會還設有法律、價格、水利、商業、發明事業、內貿、船舶和勞動等各部門代表會議以及世界社會主義體系國際經濟問題研究所、標準化研究所和管理問題國際研究所三個研究所。

Remove ads

成員國

Remove ads

稱呼

會員

阿爾巴尼亞,1949年加入,1987年退出

準會員

觀察員

以下為經濟互助委員會在各會員國官方語言中的稱呼:

Remove ads

總部及出版物

總部設在莫斯科,出版物有月刊《經互會成員國經濟合作》,《經互會成員國統計年鑑》。

主要活動

經互會的主要活動方式在其存在期間發生了幾次改變。在成立初期,主要是進行貿易,20世紀50年代中期以後,通過協調國民經濟計劃擴大到生產領域的合作,並由雙邊關係擴大到多邊經濟關係。80年代中後期,改為發展各成員國企業和科研組織之間的聯繫並建立合營企業,直到其解散。

經互會和歐共體的異同

雖然經互會被認為是「東歐國家的歐共體」,但不論經濟結構、經濟規模和影響力都和西歐的歐盟完全不同。事實上,經互會本身對標的應該是「美國主導的歐洲經濟合作組織」,而不是後來「由歐洲國家自發組成的歐共體」。因為蘇聯和東歐國家直接接壤,它也不容許陣營內的其他國家繞過自己而組建一個經濟聯盟,所以經互會的自由度遠低於歐盟,缺乏像歐盟一樣的超國家民選議會主持。

在20世紀80年代,歐盟的前身,歐共體共擁有西歐國家的2億7千萬人口。其組織的目的是創造一個「歐洲國家佔優勢的共同市場」,消除關稅壁壘和行政壁壘,從而加強經濟競爭力。雖然歐共體也強調民主制的意識形態,但經濟才是其主要目的。而且,歐盟成員國雖然優勢和弱勢產業都不盡相同,但均具備一定的基礎,即使是相對落後的葡萄牙和希臘也能輕鬆適應市場。同時,由於沒有美國的參與,歐盟各成員國之間也非常平等,沒有任何一個成員國能一家獨大。歐盟的前身歐共體還是個超國家型的組織,在做出某個決議案前,必須先充分考慮各成員國的國情,經濟較強的國家無權強行通過這個決議案。

而經互會擁有4億5千萬人口,成員國之間的經濟差異、地理差異、甚至價值觀差異都極其巨大。例如古巴、蒙古和越南是當時世界上最貧窮的幾個國家之一,而蘇聯的亞洲地區可以位列中等,蘇聯的歐洲地區則經濟發達,最後,東歐的東德、捷克斯洛伐克、波蘭的工業基礎甚至比身為盟主的蘇聯還優秀。另外,因為蘇聯在眾成員國中的經濟、軍事和政治方面有著碾壓式的影響力,所以各成員國的生產計劃都依賴於蘇聯的指示,而非真實的市場情況。經互會成員國的國內商品需求、國際商品需求、國際運輸渠道通通沒做好匹配,政府既使強勢命令某項計劃,在經互會內部也不可能完全執行成功。最後,經互會在表面上宣稱自己不是一個超國家組織,其決議案不具任何法律效力,只要有一個國家認為決議案會損害到自己的利益,那就可以拒絕。不過在實際上,這種不理會蘇聯指示的情況幾乎不存在,唯一有記錄的是阿爾巴尼亞當面拒絕了蘇聯,並直接退出經互會。

Remove ads

相關條目

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads