热门问题

时间线

聊天

视角

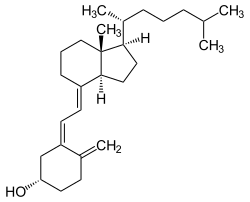

膽鈣化醇

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

膽鈣化醇(英語:cholecalciferol) ,也稱為維生素D3,或是拼寫為colecalciferol,是維生素D中的一種,由皮膚暴露於紫外線時產生,它也存在於某些食物中,可作為營養補充品。[3]

此條目需要擴充。 (2011年9月14日) |

人體皮膚於接受陽光照射後就會生成膽鈣化醇,[4]然後在肝臟中轉化為骨化二醇(25-羥基膽骨化醇 D),在腎臟中進一步轉化為骨化三醇(1,25-二羥基膽骨化醇 D)。[4]骨化三醇最重要的功能之一是促進腸道吸收鈣。[5]膽鈣化醇存在於多脂魚類、牛肝、雞蛋和起司等食物中。[6][7]在一些國家,也會把膽鈣化醇添加到植物性食品、牛奶、果汁、優格和人造奶油等產品之中。[6][7]

膽鈣化醇可作為口服營養補充劑,以預防維生素D缺乏症,或作為治療相關疾病(如佝僂病)的藥物。[8][9]它也用於治療性聯遺傳型低磷酸鹽佝僂症、導致低血鈣症的副甲狀腺功能低下症和范康尼氏症候群。[9][10]維生素D補充劑可能對罹患嚴重腎臟病變的人無效。[10][11]攝取膽鈣化醇過量會導致嘔吐、便秘、肌肉無力和精神錯亂,其他的風險有腎結石。[5]通常每天攝取超過40,000國際單位(1,000微克)的劑量就會導致高血鈣發生。[12]對於健康的孕婦而言,每天攝取800到2,000國際單位的劑量屬於安全,不會對母體或胎兒造成危害。[5]

科學家於1936發現這種營養素,將其命名為"膽鈣化醇"。[13]它已被列入世界衛生組織基本藥物標準清單之中。[14]它在美國於2022年最常使用處方藥中排名第62,開立的處方箋數量超過1,000萬張。[15][16]市面上有其通用名藥物流通。[10][17][18]

Remove ads

醫療用途

膽鈣化醇(維生素D3)似乎可刺激人體I型干擾素訊號系統,以保護人體免受細菌和病毒的侵害,此點與維生素D2(麥角鈣化醇)不同。

膽鈣化醇是維生素D中的一種,在皮膚中自然合成,可發揮激素原作用,之後轉化為骨化三醇。此過程對於維持身體鈣水平和促進骨骼健康和發育非常重要。膽鈣化醇作為藥物用途時,可作為營養補充劑,以預防或治療維生素D缺乏症。一克膽鈣化醇的含量有40,000,000 (40×106) 國際單位,1國際單位等於0.025微克。膳食參考攝取量(Dietary Reference Intake, DRI)之維生素D(麥角鈣化醇(D2),或膽鈣化醇(D3),或兩者)皆已建立,建議攝取量因國家而異:

- 美國:15微克/天(600國際單位/天),適用於1歲至70歲(含)的所有個體(男性、女性、孕婦/哺乳期婦女)。對於所有70歲以上的個體,建議攝取量為20微克/天(800國際單位/天)。[19]

- 歐盟:假設在皮膚維生素D合成最少的情況下,所有1歲以上的個體15微克/天(600國際單位/天),7-11個月的嬰兒10微克/天(400微克/天)。[20]

- 英國:1歲以下嬰兒(包括純母乳哺育的嬰兒)的"安全攝取量"(Safety Intake,SI) 為8.5–10微克/天(340–400國際單位/天),1歲到不足4歲兒童的SI為10微克/天(400國際單位/天)。對於所有4歲及以上族群(包括孕婦/哺乳期婦女),參考營養素攝取量 (RNI) 為10微克/天(400國際單位/天)。[21]

維生素D3水平低下的情況更常見於生活在北緯地區(通常指北回歸線以北的中高緯度地區)或因其他原因缺乏定期照射陽光的人,包括足不出戶、體弱、年老或肥胖、膚色較深以及穿著遮蓋大部分身體的衣服。[22][23]建議這些族群補充維生素D3。[23]

美國國家醫學院在2010年建議維生素D的最大攝取量為4,000國際單位/天。相較於建議的每日4,000國際單位,高達10倍的劑量(40,000國際單位)經長期攝取後,才可能產生副作用。[24]患有嚴重維生素D缺乏症的患者需要接受負荷劑量治療,劑量可根據實際血清25-羥基維生素D水平和體重計算。[25]

關於膽鈣化醇與麥角鈣化醇的相對有效性,存在互有矛盾的報導,一些研究顯示前者的功效較差,而其他研究則顯示兩者沒差異。兩者的吸收、結合和失活存在差異,雖然證據通常支持膽鈣化醇可提高血液中維生素D的水平,仍需要進行更多的研究以將此釐清。[26]

使用膽鈣化醇治療佝僂病的一種較不常見的方式是使用單次大劑量,稱為stoss療法(stoss為德語,與英文的shcok同義)。[27][28][29]治療方式為一次口服或肌肉注射300,000國際單位(7,500微克)至500,000國際單位(12,500微克, 等於12.5毫克),有時則分2至4劑給藥。但人們會擔心使用如此大劑量是否有安全性的問題。[29]

Remove ads

於2007年所進行的一項統合分析,結論是每天攝取1,000至2,000國際單位的維生素D3可在最小的風險下降低大腸癌發生率。[31]此外,於2008年發表在美國同行評審醫學期刊《癌症研究》上的一項研究報告,顯示在一些小鼠的飲食(這些小鼠的營養成分與新的西方飲食相似)中添加1,000國際單位膽鈣化醇(連同鈣),可預防結腸腫瘤發生。[32]在一項包括有36,282名婦女,為期平均7年的實驗中,有18,176名每天補充400國際單位(分兩次服用,每次200國際單位)膽鈣化醇補充劑(附加鈣),其餘的服用等量的安慰劑,結果為兩個群組中的大腸癌發生風險並無顯著的差異。[33]

因為膽鈣化醇作用非常小,不建議將其用來預防癌症。[34]雖然人體的血清膽鈣化醇水平低與各種癌症、多發性硬化症、結核病、心臟病和糖尿病高發生率之間存在相關性,[35]但科學界的共識是為此過量補充膽鈣化醇水平並無益處。[36]人們認為結核病可能會導致人體膽鈣化醇水平降低。[37]然而兩者之間的關係尚未被完全了解。[38]

生物化學

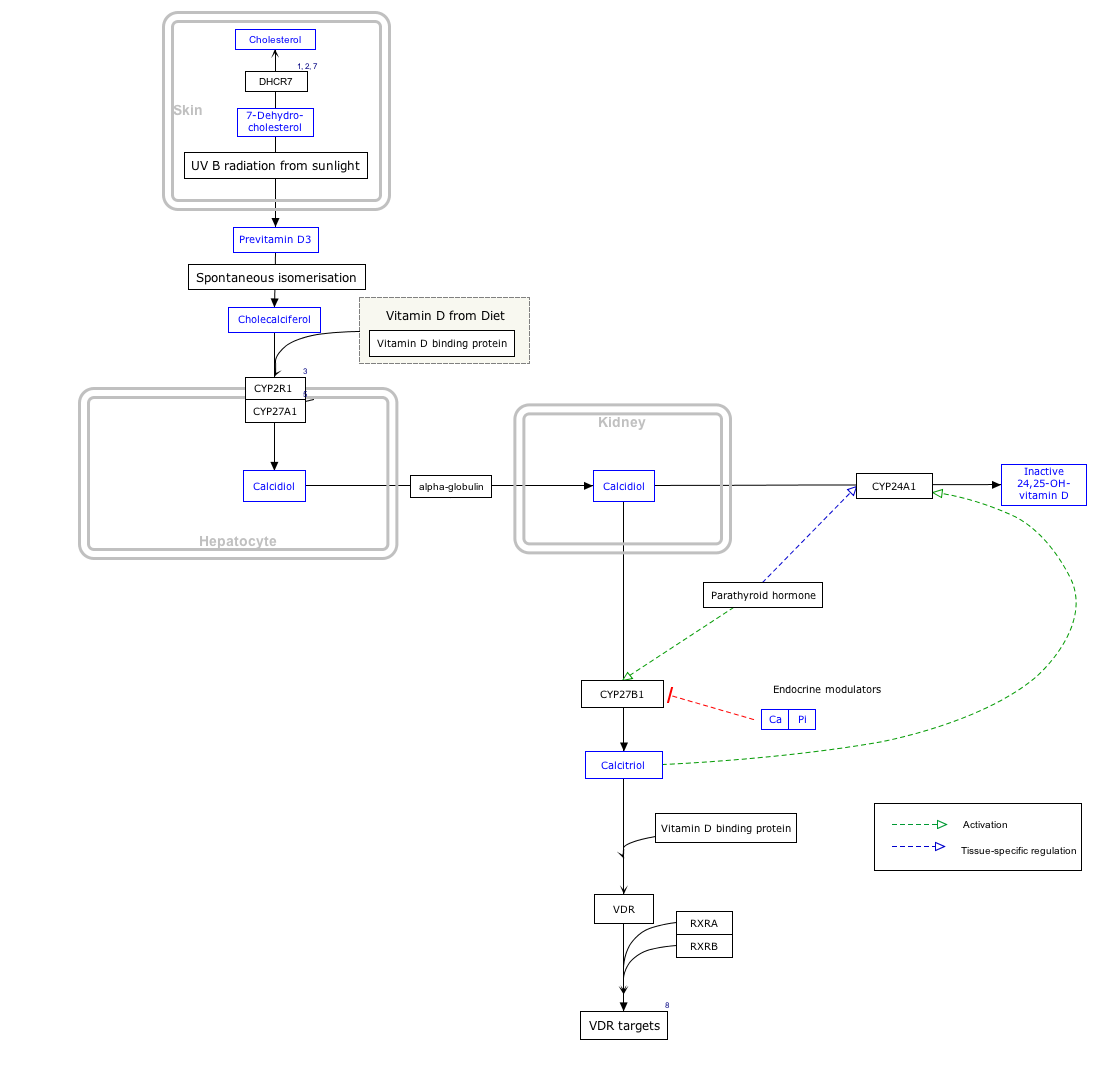

膽鈣化醇本身沒活性。它透過兩次羥基化而轉為活性形式:第一次在肝臟中透過細胞色素P450CYP2R1或CYP27A1羥基化,形成25-羥基膽鈣化醇(骨化二醇、25-OH維生素 D3)。第二次羥基化主要發生在腎臟,透過激素CYP27B1的作用將25-OH維生素D3轉化為 1,25-二羥基膽鈣化醇(骨化三醇,1,25-(OH)2 維生素D3)。這些代謝物在血液中與維生素D結合蛋白結合。骨化三醇的作用由維生素D受體介導,維生素D受體是一種核受體,可調節數百種蛋白質的合成,幾乎於體內的每個細胞中都有此核受體存在。[4]

點擊右下角圖示即可打開。

Click on genes, proteins and metabolites below to link to respective articles. [§ 1]

- The interactive pathway map can be edited at WikiPathways: VitaminDSynthesis_WP1531.

7-脫氫膽固醇是膽鈣化醇的前驅物。在皮膚表皮層內,7-脫氫膽固醇由波長在290至310奈米(nm)之間的紫外線光發生電循環反應,合成峰值在波長293奈米時發生。

雖然陽光中幾乎不存在活性紫外線波長,但根據陽光的強度,皮膚適度暴露即可產生足夠數量的膽鈣化醇。一天中的時間、季節、緯度和海拔會影響陽光的強度,[41]而污染、雲或玻璃都會減少紫外線暴露量。將臉部、手臂和腿部的皮膚平均每週曝露兩次,每次5-30分鐘可能就足夠。但皮膚越黑,陽光越弱,所需暴露時間就越長。紫外線照射不會導致維生素D合成過量,皮膚會自動調節維生素D的生成與消耗,使其維持在一個相對穩定的水平。[41]

利用室內曬黑的紫外線燈光也可讓皮膚產生膽鈣化醇,這些紫外線燈主要產生UVA光譜中(波長為315-400奈米)的紫外線。經常使用室內曬黑服務者血液中的膽鈣化醇含量較高。[41]

研究發現波長293奈米UVB發光二極體 (LED) 在不到1⁄60的時間內產生維生素D3的效率是太陽的2.4倍。(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28904394/ (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)).

根據定義,膽鈣化醇和所有形式的維生素D是否都是"維生素"仍有爭議,因為在維生素的定義中,該物質不能由人體合成,而必須依靠攝取。但膽鈣化醇是人體在UVB輻射暴露期間所合成。[4]

Remove ads

工業生產

膽鈣化醇經由大量生產,用作維生素補充劑和將食品營養強化之用。作為藥物,它被稱為cholecalciferol (美國採用名稱(USAN)) 或是colecalciferol (國際非專有藥名(INN)、英國核准名稱(BAN))。製作方式為從羊毛中的綿羊油中提取的7-脫氫膽固醇,經紫外線照射而產生。綿羊油是從剪下的羊毛經清潔過程而得。油中的膽固醇經過四步驟生成7-脫氫膽固醇,與動物皮膚中產生的方式相同。[42]

穩定性

膽鈣化醇對紫外線輻射非常敏感,會迅速但可逆地分解形成超固醇,後者可進一步不可逆地轉化為麥角固醇。[42]

滅鼠劑

囓齒動物對高劑量膽鈣化醇比其他物種更為敏感,因此被用作毒餌來控制這些有害動物。[18][45]

高劑量膽鈣化醇滅鼠劑的機制是它會造成"高血鈣 ,將全身軟組織鈣化,導致腎衰竭、心臟異常、高血壓、中樞神經系統抑制和消化道不適。通常在攝入後18-36小時內就會出現症狀 - 包括如憂鬱、食慾不振、多尿和口渴。" [17]高劑量膽鈣化醇通常會在脂肪組織中迅速積聚,而緩慢釋放,[46]吃下毒餌動物的死亡時間往往會因此延遲數天。[45]

負鼠已成紐西蘭一種重要的有害動物。該國為達控制目的,採膽鈣化醇作為誘殺的活性成分。[47]負鼠的半數致死量(LD50 )為16.8毫克/公斤,但在餌料中添加碳酸鈣後,[48][49]可將LD50降到9.8毫克/公斤,攻擊的目標為負鼠的腎臟及心臟。[50]據報導,兔子的LD50 為4.4毫克/公斤,幾乎所有攝取劑量大於15毫克/公斤的兔子都會死亡。[51]據報導,多種膽鈣化醇劑量均有毒性,狗的LD50,高的可達88毫克/公斤,最低致死量(LDLo)則為2毫克/公斤。[52]

研究人員提出此種化合物對非目標物種的毒性比前幾代抗凝血滅鼠劑(華法林和同類物)或溴殺靈要低,[53]且尚未有繼發性中毒(通過食用中毒動物而中毒)的記錄出現。[17]然而同一報告稱,其他動物(例如狗和貓)誤食此類滅鼠劑誘餌或其他形式的膽鈣化醇時,仍有對其構成重大危險的可能。[17]

Remove ads

參見

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads