热门问题

时间线

聊天

视角

九州 (中國)

中國古代地理區劃概念 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

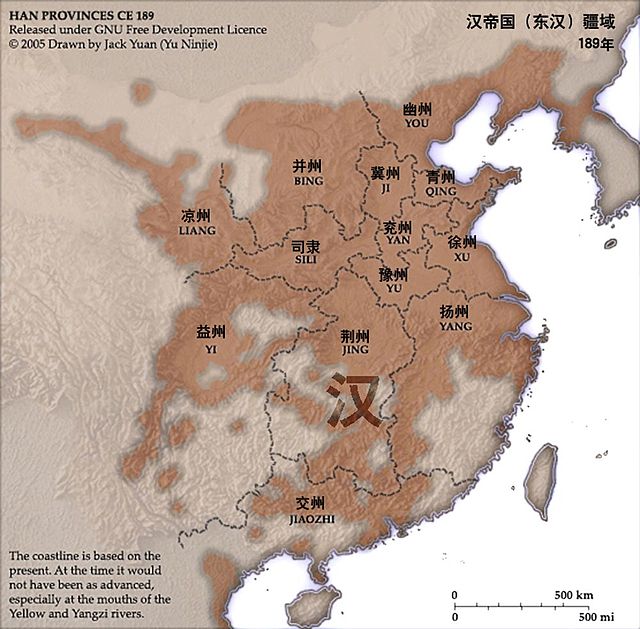

九州是中國古代漢族傳說中的一種地理區劃概念,後被用作「中國」的代稱[1]。傳說為夏后氏的首領大禹所劃分[2][3][4][5],故又稱為禹跡。《尚書·禹貢》、《爾雅·釋地》、《周禮·職方》、《呂氏春秋·有始覽》及《容成氏》等先秦典籍中均有「九州」區劃的記載,但各個版本說法不一。九州概念的產生時間雖有爭議,但產生於先秦時期己成為學界的共識。

至漢武帝時,依據《禹貢》九州和《職方》九州,將京畿地區之外的疆域劃分為十三個刺史部,但魏晉以後隨著行政州份增多以致行政區劃與九州完全脫鉤,《禹貢》九州成為中國古代的人們理解現實世界的地理座標之一。

「九州」作為一個地理區域範圍,又稱為赤縣神州或十二州,「赤縣神州」一詞最早出自戰國時期陰陽家鄒衍,「十二州」源自舜將九州改為十二州的傳說。九州的範圍東至東海,含遼東地區在內,北以戈壁大漠及燕山山脈作為漢民族地區與草原遊牧民族地區的分界線。西以河西走廊、巴蜀與藏地相接,向南囊括嶺南地區。古代九州的地理範圍與古代漢族傳統聚居地區重疊,稱為「華夏九州」或「漢地九州」。

Remove ads

「九州」起源

「九州」說作為先秦時期最重要的地理觀念之一,對後世中國的政治和文化具有很多的影響,尤其是《尚書·禹貢》中所述的「九州」框架與內容成為後世理解華夏世界的地理基礎,故後世提到「九州」時,通常指的是《禹貢》九州。自漢武帝「罷黜百家,獨尊儒術」以來,儒家經典文獻在中國古代均具有崇高的地位,《禹貢》曾被奉為「萬世不易之書」、「古今地理志之祖」[6]:509[7]:1。歷代學者對其研究多以訓詁和考證為主,局限在解經與釋地兩個方面[8]:2。

除《禹貢》外,《爾雅·釋地》《周禮·職方》《呂氏春秋·有始覽》[a]等先秦典籍也都有九州區劃的論述,各州名稱、範圍雖大致相同,但各有差異。《禹貢》成書時間存在著多種不同的意見,目前多認為最終成書於戰國時期,但也有其他成書時間的觀點,如西周說、春秋說等。

另據《御批歷代通鑑輯覽·卷一》得知:顓頊髙陽氏(西元前2514-2437年)創制九州(兗冀青徐豫荊揚雍梁),而大禹治水8年(西元前2286-2278),始冀州,次兗、青、徐、揚、荊、豫、梁與雍,[11]由海拔低處往高處疏通。畢竟,先秦文獻《尚書·禹貢》是指「禹別九州,隨山濬川,任土作貢。」講得是「辨別九州之土」,並非「制九州」,大禹僅是循前制而為。

Remove ads

除了儒家系統中的九州區劃之外,還有其他的九州劃分方式,如楚簡《容成氏》和《淮南子·墬形訓》。

楚簡《容成氏》記載:「禹親執耒耜,以陂明都之澤, 決九河之阻,於是乎夾州、徐州始可處也。禹通淮與沂,東注之海,於是乎競州、莒州始可處也。禹乃通蔞與氵易,東注之海,於是乎蓏州始可處也。禹乃通三江五湖,東注之海,於是乎荊州、揚州始可處也。禹乃通伊、洛,並瀍、澗,東注之河,於是乎豫州始可處也。禹乃通涇與渭,北注之河,於是乎雍州始可處也。」易德生指出夾州即冀州、徐州即兗州、競州即青州、莒州即徐州、蓏州即幽州[13]。

西漢初年成書的《淮南子·墬形訓》中有「何謂九州?東南神州曰農土,正南次州曰沃土,西南戎州曰滔土,正西弇州曰並土,正中冀州曰中土,西北台州曰肥土,正北泲州曰成土,東北薄州曰隱土,正東陽州曰申土。」的記載,雖然《淮南子》為西漢所著,但吳修安等認為其九州說可能反映出先秦時期東方的一種觀點[8]。楊樹達指出《淮南子·墬形訓》所說的「東南神州」即赤縣神州,推斷《淮南子》九州源自鄒衍的「大九州」說,後來學者多持其說[14];但也有看法認為《淮南子》九州比《禹貢》九州還要古老,主要是以海岱為地域範圍[15]:43-50。

《尚書·禹貢》《爾雅·釋地》《周禮·職方》三本儒家典籍中的九州由於相互之間稍有不同,出現的州名合計共有十二個。《尚書·舜典》[b]中載有「肇十有二州,封十有二山,濬川」,但並未指出十二州的具體名稱[16]。《晉書》亦說虞舜時「冀北創並部之名,燕齊起幽營之號」[E]。

東漢經學家馬融和鄭玄兩人均認同十二州中除《禹貢》九州之外,多出的營州、幽州、并州三州是舜在九州的基礎上析置,在地理範圍上,十二州與九州一致;并州和幽州均出自冀州,而對於營州,馬融認為同樣出自冀州,而鄭玄認為出自青州。[16][D]

也有認為十二州的劃分是受洪水因素影響的,如谷永在建始三年(公元前30年)奏對時提到「堯遭洪水之災,天下分絕為十二州」[17],三國時期經學家孟康注稱「本九州,洪水隔分,更為十二州」。

與漢代政治區劃的關係

一般認為九州是先秦時期的地理區劃概念,漢代以前並沒有作為行政區劃施行過,但它對後世中國的地方行政區劃制度產生了深遠影響,長期作為中國地方行政區劃主體的「州」既是肇始於此。最早將九州概念運用到實際區劃之中的是西漢的刺史部,其被認為是州制的最初形態。

Remove ads

漢武帝時期劃分的監察區「刺史部」是在先秦九州說的直接影響下形成的,《漢書·地理志》中更明確說明其主要依據了《禹貢》九州和《周禮》九州的:「至武帝攘卻胡、越,開地斥境,南置交阯,北置朔方之州,兼徐、梁、幽、並夏、周之制,改雍曰涼,改梁曰益,凡十三部置刺史。先王之跡既遠,地名又數改易,是以采獲舊聞,考跡詩書,推表山川,以綴禹貢、周官、春秋,下及戰國、秦、漢焉」[8],將京畿地區之外的九州地域劃分為十三個刺史部。

刺史部的名稱雖然與九州之說存在關聯,但其實際區劃與《禹貢》和《職方》的九州州域存在若干不同。主要原因有:一、兩種九州說原本就在州名和範圍上存在不同;二、郡縣制實施已久,刺史的監察對象是郡國守相,其轄區也必要需要以郡國為單位,而各郡國的轄區多因襲戰國舊制而來,與九州州域並不關聯;三、京畿地區設司隸校尉部由中央直轄,並不在十三刺史部範圍內,司隸所轄七郡原分屬「九州」中的冀、雍、豫三州[e],必然影響黃河下游各刺史部的劃分[8]。

《禹貢》和《職方》在描述九州時,提到很多山川、河流、湖泊等地理特徵,而這些地理特徵中,據統計有73個在《漢書·地理志》中也有對其位於哪個郡縣有記載,因此也就可知其所在刺史部。冀州刺史部的「九州」地理特徵多為《禹貢》冀州所有;《禹貢》九州並無并州,并州刺史部有載的「九州」地理特徵主要在《職方》的并州,其次是冀州;兗州刺史部的為《禹貢》徐州與《職方》兗州,其區劃已超過《禹貢》兗州,而以《職方》兗州為依據;徐州刺史部的情況複雜,但來自《職方》青州較多;荊州刺史部的為《禹貢》與《職方》的荊州;揚州刺史部的為《職方》揚州為主;涼州刺史部的以《禹貢》雍州為主,其次是《禹貢》梁州與《職方》雍州;益州刺史部的多屬於《禹貢》梁州[8]。

Remove ads

西漢末年,刺史的職權不斷擴張,開始介入地方行政,從而多次出現將刺史改為州牧的現象。但刺史向州牧的轉化並不是一蹴而就的,曾多次出現反覆。無論是刺史變州牧,還是州牧變刺史,均不涉及轄區變化,也就是說監察區「刺史部」和行政區「州」是直接轉換的,反映了兩者在當時看來已經沒有根本性差別[8]。

元始五年(公元5年),王莽主持進行了一次州制改革,提到當時十二個州的州名和轄區有很多不符合經典的地方,但考慮到漢朝的疆域遠大於「二帝三王」時期的,因此九州的劃分不能滿足現實需求,應按照《堯典》的記載,使用十二州。此處的「十二州」之所以比十三刺史部少了一個,是因為朔方刺史部在元始元年到二年間已被省併入并州。此次改革雖未被明確記載,但一般認為揚雄的《十二州箴》反映王莽改革後的十二州,其於十三刺史部的差異主要在於京畿七郡分別被劃入雍、豫、冀三州,而并州轄下太原、上黨二郡被劃入冀州。[8]

王莽纂漢建立新朝之後,在很多領域均進行托古改制,始建國四年(公元12年)時曾下詔將全國按照《禹貢》劃分為九州,但由於缺乏史料記載,具體改革措施不詳。[8]

Remove ads

東漢建立後,光武帝劉秀將全國區劃恢復為王莽掌權前的十三州制,而後於建武十一年(公元35年)將裁撤朔方牧,併入并州,建武十八年(公元42年),更將州牧改為刺史,各州重新成為刺史部。雖朔方刺史部被撤,但由於東漢的司隸校尉部已與地方刺史部差異不大,且常與各刺史部並列,因此全國仍為十三刺史部。

建安十八年(公元213年),東漢政府在曹操的主導下再次以《禹貢》九州為基礎調整全國各個郡國所屬州域,將當時的十四州[j]歸併為九州,但益州並未恢復梁州舊名。此次改制的目的主要是希望通過擴大冀州刺史部的轄區,來增強身兼冀州牧的曹操的實力,由於當時的南方並不在曹操勢力的控制之下,因此對交州的拆分不過是文字上的操作。[8]

Remove ads

「星野」說是在春秋戰國時期通過整合天文學、地理學和占卜學理論創造的,通過將天文的二十八星宿和地理的九州諸國相聯繫,以日月星辰的變動來辨別各地吉凶的一種占卜方式。《史記》的《天官書》《封禪書》和《漢書》的《地理志》《天文志》《五行志》中均有記載[N],對其發揚起了重要作用。星野之說從漢代興盛開始,直到清代末年才開始沒落[18]。下表羅列了《漢書·地理志》《漢書·天文志》和唐代《史記正義》所引《星經》的各分野與州名、國名對應關係:

《漢書》和《星經》均將益州分野對應「魏地」,但巴蜀地區所屬的益州(梁州)天文分野也可以被視為益州分野[R][S],而《華陽國志·巴志》則將巴蜀地區併入雍州的分野「輿鬼、東井」[J]。

與行政州制脫鉤

到魏晉時期,「九州」逐漸與行政區劃的州制脫鉤,對實際政區的影響力迅速降低。脫離經典設置州份,最早可追溯到東漢興平元年新置的「雍州」,該州州名雖舊,但設置的原因與行政區劃卻與「九州」無關,而是受制於當時隴西地區的政治現實。據史料記載,最後一次依據「九州」說調整區劃發生在公元319年,當時正值東晉與五胡十六國時期,漢趙權臣石勒與劉姓匈奴皇族決裂,稱王建國,並領冀州牧,打算效法曹操以《禹貢》冀州作為冀州牧的轄區,後由於其勢力迅速擴張,此事不了了之。[8]

州份數量的不斷增加是州制最終背離經典的主要因素。漢末以來,州牧的權利過大且各州幅員遼闊不僅易形成割據局面,對行政管理也造成極大挑戰,因此從漢末開始,不斷有新設州府,其設立和下轄區劃均為按當時政治軍事形勢或者行政管理需要而確定,不再依循經典。特別是永嘉之亂後,中國南北分裂,戰亂頻仍,政治考量成為設立州份的主要考慮因素。至公元440年,南北共有州份38個,為西晉兩倍,到公元580年,南北所設州份已達275個。[8]

隨著州份的數量不斷增多,已漸不能與九州中的「州」相提並論。州的數量愈多,幅員也就愈小,不再適合用州份來認識或描述天下與大地域,而《禹貢》九州作為上古最初地理區劃的思想已深入人心,於是逐漸成為替代的地域概念。如北朝士人們開始以《禹貢》荊、揚二州來指代江左政權及其治下的南方地域[o],如「平荊揚之亂」、「南有荊揚未賓」等。在《魏書·僭晉司馬叡傳》中,更清楚將行政州份與禹貢州域區分開來:「叡割有揚、荊、梁三州之土,因其故地,分置十數州及諸郡縣。」《隋書》也曾以「荊揚」來描述陳朝及其治下的地域[8]。此外,《禹貢》九州也常作為描述各政權疆域大小的地理參照,如《晉書》評論苻堅時稱其「居九州之七」[p]。[8]

Remove ads

九州的地理範圍與歷代行政區劃

《晉書·地理志》是以當代政區為綱目,在最高政治區劃「州」的介紹中述其所屬「九州」之州域,《晉書》是最早採用此一體例的地理文獻。其所載的十九州區劃符合西晉武帝設立秦、寧、平三州之後,晉惠帝設置江州之前的西晉行政區劃。除西域長史府外,西晉各州均被列入《禹貢》九州域內[19][20]。

《隋書·地理志》以《禹貢》九州為綱,將天下州郡分歸其下,《隋書》是最早採用此一體例的地理文獻[8]。隋朝各郡所屬的九州州域如下表:[21][22][23]

明太祖將以下地區視為「中國之舊疆」、「中國封疆」、「統一」的組成部分:閩粵[25][26](明代福建廣東廣西)、江東、湖湘襄陽(明代湖廣)、贛城(明代江西)、長淮(南直棣北部)、齊魯、河洛(明代河南)、幽趙晉冀(明代北直棣山西)、秦隴[27](明代陝西)、遼海[28](明代遼東都司)、巴蜀[29](明代四川),中國舊疆的範圍與九州地域重疊。同時雲南也是九州的一部分[AO]。

根據成書於1461年的《大明一統志》,明朝國內屬於九州內部各州域的省府如下:

台灣於1683年至1895年間屬於清朝版圖。1685年,臺灣府知府蔣毓英等人纂修《台灣府志》,其認為「八閩界在甌粵之間,原非古揚州境,而地盡東南,遂附隸揚州」,而「臺灣,遠隔大海,不入職方,分野之辨,未有定指」,但「按考臺灣地勢,極於南而迤於東,計其道里,當在女虛之交,為南紀之極,亦當附於揚州之境,以彰一統之盛焉。」1694年,高拱乾補纂《台灣府志》,認為「臺自破荒以來,不載版圖、不登太史」,但「臺係於閩,星野宜從閩。即以閩稽之,福建《禹貢》揚州之域」,故將台灣隨福建列入揚州州域。其後修撰《台灣府志》時均沿用了相似的觀點,如乾隆三十年(1765年),台灣府知府余文儀續修《台灣府志》,開篇第一句既是「台灣,禹貢揚州之域;天文牛、女分野,星紀之次」[18]。

中華民國北京政府曾設清史館纂修清史,1928年《清史稿》出版。其《地理志》在各省的介紹中列出其所屬《禹貢》九州的州域,而各省下轄的府、廳、州、縣則不再提及所屬九州州域。《清史稿·地理志》中提及州域的省份如下表:

1984年,中國歷史學家譚其驤指出《禹貢》九州是地理區劃而非行政區劃已為學界共識,故認為新修的方志中不須提及當地所屬九州州域[37]。

地理環境

代稱

歷史上,禹曾長期被視為古代中國疆域基本範圍的締造者,而「九州」則被視為中國最早的領土,因此「九州」在後世常被用作「中國」的代名詞[38][39],此外也被用於代指「天下」[40]、「全國」[41][42][43][44]、「華夏」[v]、「漢地」[w]、「大地」[45]等概念。

大九州說

《史記·孟子荀卿列傳》中記載有戰國齊國人陰陽家鄒衍的大九州的說法:「騶衍……以為儒者所謂中國者,於天下乃八十一分居其一分耳。中國名曰赤縣神州。赤縣神州內自有九州,禹之序九州是也,不得為州數。中國外如赤縣神州者九,乃所謂九州也。於是有裨海環之,人民禽獸莫能相通者,如一區中者,乃為一州。如此者九,乃有大瀛海環其外,天地之際焉。」鄒衍認為《禹貢》九州只是小九州,合起來只能算一州,稱為「赤縣神州」;而九個赤縣神州這樣的州構成了裨海(小海)環繞的中九州; 而這樣的中九州也有九個,共同組成了大九州,其外為大瀛海所環繞,中國只居天下大九州的八十一分之一。

注釋

- 根據《尚書》版本的不同,或在《堯典》

- 「陶丘」、「大別」出現在《禹貢》導水部分,所屬州域不詳

- 「朱圉」出現在《禹貢》導山部分,或屬雍州

- 滎陽縣原屬河南郡

- 《漢書》原文為「斗,江、湖。牽牛、婺女,揚州」,同篇還有「斗,吳也,又為粵」和「南斗,越分也」等句,《宋書·天文四》也有「南斗,揚州分野」的說法,故本表直接將斗宿列在揚州分野

- 三河是指河南、河東、河內三郡,漢代屬司隸。

- 《漢書·地理志》中未提及「胃宿」

- 六朝中,東晉、宋、齊、梁除了領有《禹貢》荊、揚二州地域外,還擁有《禹貢》梁州地域。

- 同類例證還有《魏書·李沖傳》「且魏境所掩,九州過八」,《北齊書》有「觀夫有齊全盛,……九州之境,彼分其四」,《通典》論及東晉時稱其「境宇殊狹,九州之地有其二焉」等等

- 其中的南康、九江、吉安三府境內都有局部地域屬於荊州。

- 其中的高州、廉州、雷州、瓊州四府在天文分野上屬於揚州;韶州府及梧州府則屬荊州。

- 《清史稿》介紹內蒙古時中未提及《禹貢》,但稱其為「古雍、冀、幽、並、營五州北境」

- 《清史稿·地理二十七 西藏》有「西藏:禹貢三危之地」,而在《清史稿·列傳三百十二 藩部八》有「西藏,禹貢雍州之域。」但除清史稿外,清代的《一統志》及歷代地理志並未曾將西藏列入九州域內。

- 《羌在漢藏之間》第207頁即以華夏作為漢族的別稱,原文為「我們也可以對羌族、藏族與漢族(華夏)之族群本質(ethnicity)」

- 即漢族地區。

參考文獻

- 《周禮·夏官司馬·職方氏》:「乃辨九州之國,使同貫利:東南曰揚州,其山鎮曰會稽,其澤藪曰具區,其川三江,其浸五湖,其利金、錫、竹、箭,其民二男五女,其畜宜鳥獸,其穀宜稻。正南曰荊州,其山鎮曰衡山,其澤藪曰云瞢,其川江、漢,其浸潁、湛,其利丹、銀、齒、革,其民一男二女,其畜宜鳥獸,其穀宜稻。河南曰豫州,其山鎮曰華山,其澤藪曰圃田,其川熒、雒,其浸波、溠,其利林、漆、絲、枲,其民二男三女,其畜宜六擾,其穀宜五種。正東曰青州,其山鎮曰沂山,其澤藪曰望諸,其川淮、泗,其浸沂、沐,其利蒲、魚,其民二男二女,其畜宜雞狗,其穀宜稻麥。河東曰兗州,其山鎮曰岱山,其澤藪曰大野,其川河、泲,其浸盧、維,其利蒲、魚,其民二男三女,其畜宜六擾,其穀宜四種。正西曰雍州,其山鎮曰岳山,其澤藪曰弦蒲,其川涇、汭,其浸渭、洛,其利玉石,其民三男二女,其畜宜牛馬,其穀宜黍稷。東北曰幽州,其山鎮曰醫無閭,其澤藪曰貕養,其川河、泲,其浸菑、時,其利魚鹽,其民一男三女,其畜宜四擾,其穀宜三種。河內曰冀州,其山鎮曰霍山,其澤藪曰楊紆,其川漳,其浸汾、潞,其利松柏,其民五男三女,其畜宜牛羊,其穀宜黍稷。正北曰并州,其山鎮曰恆山,其澤藪曰昭余祁,其川虖池、嘔夷,其浸淶、易,其利布帛,其民二男三女,其畜宜五擾,其穀宜五種。」[48]

- 戰國時期呂不韋《呂氏春秋·有始覽》:「何謂九州?河、漢之間為豫州,周也。兩河之間為冀州,晉也。河、濟之間為兗州,衛也。東方為青州,齊也。泗上為徐州,魯也。東南為揚州,越也。南方為荊州,楚也。西方為雍州,秦也。北方為幽州,燕也。」

- 東漢班固《漢書·地理志第八上》所載「周既克殷,監於二代而損益之,定官分職,改禹徐、梁二州合之於雍、青,分冀州之地以為幽、並。」

- 《晉書·卷十四·志第四·地理上》「帝堯時,禹平水土,以爲九州。虞舜登庸,厥功彌劭,表提類而分區宇,判山河而考疆域,冀北創並部之名,燕齊起幽營之號,則書所謂肇十有二州,封十有二山者也。」

- 揚雄《十二州箴·并州牧箴》:「雍別朔方,河水悠悠。」

- 唐代魏徵《晉書卷十四·志第四·地理上·涼州》:「涼州。案禹貢雍州之西界,周衰,其地為狄。秦興美陽甘泉宮,本匈奴鑄金人祭天之處。匈奴既失甘泉,又使休屠、渾邪王等居涼州之地。二王後以地降漢,漢置張掖、酒泉、敦煌、武威郡。其後又置金城郡,謂之河西五郡。漢改周之雍州為涼州,蓋以地處西方,常寒涼也。」

- 揚雄《蜀都賦》「蜀都之地,古曰梁州。禹治其江,渟臯彌望,郁乎青蔥,沃壄千里。」

- 揚雄《十二州箴·益州牧箴》雲「巖巖岷山,古曰梁州。」

- 《華陽國志·巴志》:《洛書》曰「人皇始出,繼地皇之後,兄弟九人,分理九州,為九囿。人皇居中州,制八輔。」華陽之壤,梁岷之域,是其一囿;囿中之國,則巴蜀矣。其分野,輿鬼、東井。其君,上世未聞。五帝以來,黃帝、高陽之支庶,世為侯伯。及禹治水命州,巴、蜀以屬梁州。

- 《華陽國志·巴志》:「昔在唐堯,洪水滔天。鯀功無成,聖禹嗣興,導江疏河,百川蠲修;封殖天下,因古九囿以置九州。仰稟參伐,俯壤華陽,黑水、江、漢為梁州。...及武王克商,並徐合青,省梁合雍,而職方氏猶掌其地,辨其土壤,甄其貫利,迄於秦帝。漢興,高祖藉之成業。武帝開拓疆壤,乃改雍曰涼,革梁曰益。故巴、漢、庸、蜀屬益州。」

- 《晉書卷十五·志第五·地理下》:「青州,案《禹貢》為海岱之地,舜置十二牧,則其一也。……徐州,案《禹貢》海岱及淮之地,舜十二牧,則其一也。……荊州,案《禹貢》荊及衡陽之地,舜置十二牧,則其一也。............揚州,案《禹貢》淮海之地,舜置十二牧,則其一也。……交州,案《禹貢》揚州之域,是為南越之土。……廣州,案《禹貢》揚州之域,秦末趙他所據之地。」

- 西漢司馬遷《史記·天官書》和東漢班固《漢書·天文志》皆說「角、亢、氐,兗州。房、心,豫州。尾、箕,幽州。斗,江、湖。牽牛、婺女,楊州。虛、危,青州。營室至東壁,并州。奎、婁、胃,徐州。昴、畢,冀州。觜觿、參,益州。東井、輿鬼,雍州。柳、七星、張,三河。翼、軫,荊州。」

- 《史記南越列傳》「秦時已並天下,略定楊越,置桂林、南海、象郡。」《集解》張晏曰:「楊州之南越也。」索隱案「戰國策雲吳起為楚收楊越。」《正義》「夏禹九州本屬楊州,故云楊越。」《漢書南粵傳》「秦並天下,略定揚粵,置桂林、南海、象郡。」顏師古曰:「本揚州之分,故云揚粵。」

- 唐代魏徵《晉書卷十四·志第四·地理上·司州》「司州。案《禹貢》豫州之地。及漢武帝,初置司隸校尉,所部三輔、三河諸郡。其界西得雍州之京兆、馮翊、扶風三郡,北得冀州之河東、河內二郡,東得豫州之弘農、河南二郡,郡凡七。」

- 《獻帝起居注》曰:「建安十八年三月庚寅,省州並郡,復禹貢之九州。冀州得魏郡、安平、鉅鹿、河閒、清河、博陵、常山、趙國、勃海、甘陵、平原、太原、上黨、西河、定襄、鴈門、雲中、五原、朔方、河東、河內、涿郡、漁陽、廣陽、右北平、上谷、代郡、遼東、遼東屬國、遼西、玄菟、樂浪,凡三十二郡。省司隸校尉,以司隸部分屬豫州、冀州、雍州。省涼州刺史,以並雍州部,郡得弘農、京兆、左馮翊、右扶風、上郡、安定、隴西、漢陽、北地、武都、武威、金城、西平、西郡、張掖、張掖屬國、酒泉、敦煌、西海、漢興、永陽、東安南,凡二十二郡。省交州,以其郡屬荊州。荊州得交州之蒼梧、南海、九真、交趾、日南,與其舊所部南陽、章陵、南郡、江夏、武陵、長沙、零陵、桂陽,凡十三郡。益州本部郡有廣漢、漢中、巴郡、犍為、蜀郡、牂牁、越巂、益州、永昌、犍為屬國、蜀郡屬國、廣漢屬國,今並得交州之鬱林、合浦,凡十四郡。豫州部郡本有潁川、陳國、汝南、沛國、梁國、魯國,今並得河南、滎陽都尉,凡八郡。徐州部郡得下邳、廣陵、彭城、東海、琅邪、利城、城陽、東莞,凡八郡。青州得齊國、北海、東萊、濟南、樂安,凡五郡。」

- 《後漢書·李郃傳》和帝即位,分遣使者,皆微服單行,各至州縣,觀採風謠。使者二人當到益部,投郃候舍。時夏夕露坐,郃因仰觀,問曰:「二君發京師時,寧知朝廷遣二使邪?」二人默然,驚相視曰:「不聞也。」問何以知之。郃指星示云:「有二使星向益州分野 ,故知之耳。」

- 《後漢書·董扶傳》靈帝時,大將軍何進薦扶,徵拜侍中,甚見器重。扶私謂太常劉焉曰:「京師將亂,益州分野有天子氣。」焉信之,遂求出為益州牧,扶亦為蜀郡屬國都尉,相與入蜀。

- 《晉書卷十四·志第四·地理上》:「司州,案《禹貢》豫州之地。……兗州,案《禹貢》濟河之地,舜置十二牧,則其一也。……豫州,案《禹貢》為荊河之地。《周禮》:「河南曰豫州。」……冀州,案《禹貢》、《周禮》並為河內之地,舜置十二牧,則其一也。……幽州,案《禹貢》冀州之域,舜置十二牧,則其一也。……平州,案《禹貢》冀州之域,於周為幽州界……并州,案《禹貢》蓋冀州之域,舜置十二牧,則其一也。……雍州,案《禹貢》黑水、西河之地,舜置十二牧,則其一也。……涼州,案《禹貢》雍州之西界……秦州,案《禹貢》本雍州之域……梁州,案《禹貢》華陽黑水之地,舜置十二牧,則其一也。……益州,案《禹貢》及舜十二牧俱為梁州之域,周合梁於雍,則又為雍州之地。……寧州,於漢魏為益州之域。」

- 唐代魏徵《晉書卷十四·志第四·地理上·司州》:「魏氏受禪……司隸所部河南、河東、河內、弘農並冀州之平陽,合五郡,置司州。晉仍居魏都,乃以三輔還屬雍州,分河南立滎陽,分雍州之京兆立上洛,廢東郡立頓丘,遂定名司州」

- 《宋史·卷六十六·志第十九·五行四》 崇寧四年三月,鑄九鼎,用金甚厚,取九州水土內鼎中。既奉安於九成宮,車駕臨幸,遍禮焉,至北方之寶鼎,忽漏水溢於外。劉炳謬曰:「正北在燕山,今寶鼎但取水土於雄州境,宜不可用。」其後竟以北方致亂。

- 《宋名臣奏議·卷一百四十二》上徽宗論女真決先敗盟 宋昭:「...或者又謂山後之民皆有思漢之心咸欲歸順,此尤誕妄之易見者,不唯北人為備日久山後之民往往徙居漠北,又自唐末至於今數百年間子孫無慮已易數世,今則盡為番種豈復九州中國舊民哉?皆由邊臣用人無術,致探報者利於所得恣為誕謾,帥臣庸暗更加緣飾,妄議邊事僥覬功賞。」

- 《宋史·卷四百八十七·列傳第二百四十六·外國三·高麗》雍熙三年,出師北伐,以其國接契丹境,常為所侵,遣監察御史韓國華齎詔諭之曰:「朕誕膺丕構,奄宅萬方,華夏蠻貊,罔不率俾。蠢茲北裔,侵敗王略,幽薊之地,中朝土疆,晉、漢多虞,夤緣盜據。今國家照臨所及,書軌大同,豈使齊民陷諸獷俗?今已董齊師旅,殄滅妖氛。惟王久慕華風,素懷明略,效忠純之節,撫禮義之邦。而接彼邊疆,罹於蠆毒,舒泄積憤,其在茲乎!可申戒師徒,迭相掎角,協比隣國,同力盪平。奮其一鼓之雄,戡此垂亡之寇,良時不再,王其圖之!應俘獲生口、牛羊、財物、器械,並給賜本國將士,用申賞勸。」

- 《三朝北盟會編·卷六》 宣和四年四月二十三日辛亥,童貫駐軍高陽關,宣撫司揭榜示眾。 榜曰:「幽燕一方本為吾境,一旦陷沒幾二百年,比者漢蕃離心、內外變亂,舊主未滅新君纂攘,哀此良民重罹塗炭,當司遵奉睿旨統率重兵巳次近邊,奉辭問罪務在救民,不專殺戮,爾等各宜奮身早圖歸計,有官者復還舊次、有田者復業如初,若能身率豪傑別立功效即當優與官職、厚賜金帛,如能以一州一縣來歸者即以其州縣任之,如有豪傑以燕京來獻不拘軍兵百姓雖未命官便與節度使、給錢十萬貫、大宅一區,惟在勉力同心、背虜歸漢,永保安榮之樂,契丹諸蕃歸順亦與漢人一等,已戒將士不得殺戮,一夫儻或昏迷不恭,當議別有措置應,契丹自來一切橫斂悉皆除去,雖大兵入界,凡所須糧草及車牛腳乘並不令燕人出備,仍免二年稅賦。」

- 《太宗皇帝實錄·卷三十五》雍熈三年春正月丁酉,詔幽州吏民曰:「朕祗膺景命光宅中區,右蜀全呉盡在提封之內,東漸西被或歸覆育之中,常令萬物以由庚,毎恥一夫之不獲,睠此北燕之地本為中國之民,晉漢已來戎夷竊據,迨今不復垂五十年,國家化被華夷恩覃動植,豈可使幽燕奧壤猶為被髪之郷,冠帶遺民尚雜茹毛之俗!爰興師律以正封疆,拯溺救焚聿從於民望,執訊獲醜即震於皇威,凡爾衆多冝體茲意,今遣行營都部署曹彬崔彥進等推鋒直進振旅長驅,朕當續御戎車親臨寇境,徑指西樓之地盡焚老上之庭,灌爝火之微寧勞巨浸,折春螽之股豈待隆車,應大軍入界,百姓倍加安撫,不得誤有傷殺及發掘墳墓焚燒廬舎斬伐桑棗虜掠人畜,犯者並當處斬,應收復城邑文武官皆依舊任,候平幽州日別加擢用,若有識機知變因事建功以節度防禦團練刺史州降者即以本任授之,仍加優賞,軍鎭城邑亦如之,其郷縣戸民,候平定日除二稅外無名科率並當除放,凡在衆庶當體朕懷。」

- 《燕雲奉使錄》曰:「宣和二年春二月詔遣中奉大夫右文殿修撰趙良嗣假朝奉大夫由登州泛海使女真,忠訓郎王環副之,以計議依祖宗朝故事買馬為名因議約夾攻契丹取燕薊雲朔等舊漢地復歸於朝廷。」

- 《金史卷二·本紀第二》是月,宋使登州防禦使馬政以國書來,其略曰:「日出之分,實生聖人。竊聞征遼,屢破勍敵。若克遼之後,五代時陷入契丹漢地,願畀下邑。」

- 《續資治通鑑長編·卷三十》 端拱二年, 右拾遺直史館王禹偁奏議曰:「...五曰下哀痛之詔以感激邊民。頃歲吊伐燕薊,蓋以本是漢疆,晉朝以來,方入戎地,既四海一統,誠宜取之。而邊民蚩蚩,不知聖意,皆謂貪其土地,致北戎南牧。陛下宜下哀痛之詔,告諭邊民,則三尺童子,皆奮臂而擊敵矣。...」

- 《宋史·志第五十五·禮五·岳鎮海瀆之祀》秘書監李至言:「按五郊迎氣之日,皆祭逐方岳鎮、海瀆。自兵亂後,有不在封域者,遂闕其祭。國家克復四方,間雖奉詔特祭,未著常祀。望遵舊禮,就迎氣日各祭於所隸之州,長史以次為獻官。」其後,立春日祀東嶽岱山於兗州,東鎮沂山於沂州,東海於萊州,淮瀆於唐州;立夏日祀南嶽衡山於衡州,南鎮會稽山於越州,南海於廣州,江瀆於成都府;立秋日祀西嶽華山於華州,西鎮吳山於隴州,西海、河瀆並於河中府,西海就河瀆廟望祭;立冬祀北嶽恆山、北鎮醫巫閭山並於定州,北鎮就北嶽廟望祭,北海、濟瀆並於孟州,北海就濟瀆廟望祭;土王日祀中嶽嵩山於河南府,中鎮霍山於晉州。

- 《遼史卷三十七·志第七·地理志一·上京道》:「 帝堯畫天下為九州。舜以冀、青地大,分幽、並、營,為州十有二。幽州在渤、碣之間,并州北有代、朔,營州東暨遼海。其地負山帶海,其民執干戈,奮武衛,風氣剛勁,自古為用武之地。太祖以迭刺部之眾代遙輦氏,起臨潢,建皇都;東並渤海,得城邑之居百有三。太宗立晉,有幽、涿、檀、薊、順、營、平、蔚、朔、雲、應、新、媯、儒、武、寰十六州,於是割古幽、並、營之境而跨有之。」

- 《新五代史·卷七十三·四夷附錄第二》顯德六年夏,世宗北伐,以保大軍節度使田景咸為淤口關部署,右神武統軍李洪信為合流口部署,前鳳翔節度使王晏為益津關部署、侍衛親軍馬步都虞候韓通為陸路都部署。世宗自乾寧軍御龍舟,艛船戰艦,首尾數十里,至益津關,降其守將,而河路漸狹,舟不能進,乃捨舟陸行。瓦橋淤口關、瀛莫州守將,皆迎降。方下令進攻幽州,世宗遇疾,乃置雄州於瓦橋關、霸州於益津關而還。周師下三關、瀛、莫,兵不血刃。述律聞之,謂其國人曰:「此本漢地,今以還漢,又何惜耶!」

- 《遼史本紀第二十九·耶律延禧》保大四年,天祚既得林牙耶律大石兵歸,又得陰山室韋謨葛失兵,自謂得天助,再謀出兵,復收燕、雲。大石林牙力諫曰:「自金人初陷長春、遼陽,則車駕不幸廣平淀,而都中京;及陷上京,則都燕山;及陷中京,則幸雲中;自雲中而播遷夾山。向以全師不謀戰備,使舉國漢地皆為金有。國勢至此而方求戰,非計也。當養兵待時而動,不可輕舉。」不從。

- 《三朝北盟會編·卷一》良嗣見於延慶殿,上親臨軒慰勞禮異,上問所來之因,即奏曰:「臣國主天祚皇帝耽酒嗜音禽色俱荒、斥逐忠良任用群小,遠近生靈悉被苛政,比年以來有女真阿骨打者知天祚失德,用兵累年,攻陷州縣,加之潰卒尋為內患,萬民罹苦,遼國必亡,願陛下念舊民遭塗炭之苦,復中國往昔之疆,代天譴責以順伐逆,王師一出必壺漿來迎,願陛下速行薄伐,脫或後時恐為女真得志,蓋先動則制人後動則制於人。」上嘉納之,遂賜姓趙,授朝請大夫,秘閣待詔。

- 《遼史卷四十五·志第十五·百官志一》:「至於太宗,兼制中國,官分南、北,以國制治契丹,以漢制待漢人。國制簡朴,漢制則沿名之風固存也。遼國官制,分北、南院。北面治宮帳、部族、屬國之政,南面治漢人州縣、租賦、軍馬之事。因俗而治,得其宜矣。」

- 《遼史卷四十七·志第十七上·百官志三·南面一·南面朝官》:「遼有北面朝官矣,既得燕、代十有六州,乃用唐制,復設南面三省、六部、臺、院、寺、監、諸衞、東宮之官。誠有志帝王之盛制,亦以招徠中國之人也。」

- 《三朝北盟會編·卷四》金人國書:「七月日大金皇帝謹致書於大宋皇帝闕下,隔於素昧未相致於禮容酌以權宜在交馳於使傳期計成於大事,盍備露於信華,昨因契丹皇帝重遭敗衄,竟是奔飛京邑立收人民坐獲告和備禮冊上為兄,理有未宜斥令更飾,不自惟度尚有誇淹,致親領甲兵恭行討伐,途次有差到朝奉大夫趙良嗣、忠訓郎王環等奏言奉御筆據燕京並所管州城原是漢地,若許復舊,將自來與契丹銀絹轉交可往,計議雖無國信,諒不妄言,已許上件所謀燕地並所管漢民外據諸邑及當朝舉兵之後皆散到彼處餘人戶不在許數,至如契丹虔誠請和聽命無違必不允應,若是將來舉軍貴朝不為夾攻,不能依得已許為定從於上京,巳曾遣回轉赴燕路,復為敵人遠背孽畜多疲已還士馬,再命使人用報前由,即日據捉到上京鹽鐵使蘇壽吉、留守同知王民傚、推官趙拱等俱貫燕城內,摘蘇壽吉先行付去,請發國書備言,銀絹依準與契丹數目歲交,仍置榷場,及取前人家屬並餘二員即當依應具形別幅,冀亮遐悰,令屬秋初,善綏多福,有少禮物具諸別錄,今差勃堇斯刺習魯充使、大迪烏高隨充副同回前去,專奉書披陳不宣謹白。」

- 《宋史·卷三百三十五·列傳第九十四·種師道》 以武功大夫忠州刺史涇原都鈐轄知懷德軍。夏國畫境,其人焦彥堅必欲得故地,師道曰:「如言故地,當以漢、唐為正,則君家疆土益蹙矣。」彥堅無以對。

- 《宋名臣奏議·卷一百三十四》 上仁宗和守攻備四策 范仲淹等:「...蓋漢多叛人陷於窮漠,衣食嗜好皆不如意,必以苻堅劉元海元魏故事日夜遊說元昊使其侵取漢地而以漢人守之,則富貴功名衣食嗜好得如其意,乃知非獨元昊志在侵漢,實漢之叛人日夜為賊之謀也。...」

- 《宋名臣奏議·卷一百三十五》上仁宗河北守禦十三策 富弼:「...臣上之所陳西北形勢乃唐室以前夷狄之事也,其後契丹自得燕薊以北拓跋自得靈夏以西,所生英豪皆為其用,得中國土地役中國人民稱中國位號立中國家屬任中國賢才讀中國書籍用中國車服行中國法令,是二冦所為皆與中國等而又勁兵驍將長於中國,中國所有彼盡得之,彼之所長中國不及,我當以中國勍敵待之,庶幾可禦,豈可以古之夷狄待二冦耶?...」

- 《大明太祖高皇帝實錄卷之一百四十二》 洪武十五年...曰:「雲南之地其民尚兵,上古以為遐荒,中古禹跡所至以別中土,故屬梁州之域」

- 《夜航船·卷二·疆域·吳越疆界》:「古揚州所轄之地,南直隸、浙江、福建、廣東、廣西、江西,凡六省。」

- 《皇明經世文編·卷之一百九·遼東》:「虞舜以冀青地廣,始分冀州東北醫無閭之地為幽州,又分青州東北遼東等處為營州。國朝自山海關以東置遼東鎮,周回數千里,葢兼古幽營之地而有之,設都司一、衛二十有五、州所各二,以控制之...」

外部連結

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads