Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Flüchtlingskind

ein wegen lebendbedrohlicher Gefahren wie Krieg, Krisen, Konflikte, Gewalt und Terror seine vertraute Umgebung verlassenes Kind Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Als Flüchtlingskind (englisch refugee child) wird ein Kind bezeichnet, das begleitet oder unbegleitet seine vertraute Umgebung verlassen musste, um Risiken oder lebensbedrohlichen Gefahren zu entkommen. Sie können durch Krieg, Krisen, Konflikte, Gewalt und Terror verursacht, durch politische oder religiöse Verfolgung bedingt und durch Armut, Hunger oder die Auswirkungen von Natur- und anderen Katastrophen oder des Klimawandels entstanden sein. Auch flüchten Kinder vor der Rekrutierung als Soldat, vor Zwangsheirat, Zwangsarbeit oder Zwangsprostitution. Hinzu kommen Mädchen, die die Flucht antreten, um einer Genitalverstümmelung zu entkommen.

Um den Preis des Heimatverlustes wird als Binnenflüchtling oder durch Flucht in andere, teils entlegene Länder Schutz vor den je verschiedenen Bedrohungen gesucht, um Not, Elend und Perspektivlosigkeit ein Ende zu bereiten.

Remove ads

Der Begriff Flüchtlingskind

Zusammenfassung

Kontext

Der Begriff Flüchtlingskind ist ein Kompositum aus den beiden mit einem Fugen-s verbundenen Wörtern Flüchtling und Kind. Einschlägige Fachwörterbücher wie der Dorsch führen den Begriff in ihrem Stichwortverzeichnis nicht. Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) listet den Begriff zwar, bietet aber keine Definition an.[1] Stattdessen ist einer gesonderten Wortprofil-Liste zu entnehmen, dass das Wort Flüchtlingskind besonders oft mit den Adjektivattributen „unbegleitet“ und „syrisch“ assoziiert ist.[2] Die Wortverlaufskurve des DWDS beginnt mit dem Jahr 1946 und verzeichnet zunächst eine abnehmende Häufigkeit der Begriffsverwendung,[3] die sich in den Jahren danach auf relativ niedrigem Niveau hält, bis es seit 2013 zu einem steilen Anstieg kommt, der mit einer deutlichen Zunahme entsprechender Publikationen korrespondiert.

Nach Herders Lexikon von 1988 beschreibt das Wort Flüchtling „im allgemeinen Sprachgebrauch ‚Personen, die sich vorübergehend auf der Flucht befinden und durch deren Umstände sozial gekennzeichnet sind‘.“[4]

Flüchtlingskinder bilden eine besondere Gruppe, „deren Lebenswirklichkeit sich von der anderer Migrantenkinder in vielen Bereichen erheblich unterscheidet“.[5] Multikulturelles Kinderleben ist der Titel eines Forschungsprojekts vom Deutschen Jugendinstitut, das fünfzehn Jahre vor der Flüchtlingskrise in Deutschland „die unterschiedlichen Lebensumstände von Flüchtlingsfamilien und deren Auswirkungen auf Kinderleben“ untersuchte. Flüchtlingskinder stellen keine homogene Gruppe. Schon „auf der Ebene der sozialstrukturellen Rahmenbedingungen haben wir es“ laut dem Projekt „mit einer Vielfalt an familiären Konstellationen zu tun“.[5]

Robinson im Netz, die Kinderwebsite der Kindernothilfe, beschreibt den Begriff Flüchtlingskinder kindgerecht.[6] Amtliche Definitionen finden sich in der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) vom 28. Juli 1951, veröffentlicht unter anderem von der Bundeskanzlei der Schweizerischen Eidgenossenschaft[7] und – dreisprachig – im deutschen Bundesgesetzblatt vom 24. November 1953.[8] Die GFK definiert Flüchtling als eine Person, die „aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann“.[9] Terre des hommes kritisiert, dass die Genfer Flüchtlingskonvention Binnenflüchtlinge aus ihrer Definition ausschließt und sie als „Binnenvertriebene“ („Internally Displaced Persons“) bezeichnet.[9] Die UN-Kinderrechtskonvention bezeichnet, wie viele andere, Flüchtlingskinder als „besonders schutzbedürftig“ und benennt einige der Kinderrechte.[10]

Die GFK weist Kinder als Flüchtlinge nicht gesondert aus, allerdings betont der UNHCR, dass Flüchtlingsrechte „auf Kinder und Erwachsene gleichermaßen Anwendung“ finden.[11] Auch wurde zur Zeit des Erlasses der GFK – anders als heute – noch nicht zwischen begleiteten und unbegleiteten Flüchtlingskindern unterschieden. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) informiert gesondert über das Procedere der Aufnahme unbegleiteter Kinder, ihrer Inobhutnahme und die Bestellung eines Vormunds.[12] Der Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (BuMF) setzt sich für die Rechte beider Gruppen ein.[13]

Es haben sich verschiedene Begriffe etabliert.[14] Als Flüchtlingskind werden auch nicht nur Flüchtlinge im Kindesalter bezeichnet, sondern ebenfalls Jugendliche und Minderjährige, sofern sie von Flucht betroffen sind. Das österreichische Aufenthaltsrecht spricht vom unbegleiteten minderjährigen Fremden, das deutsche Asylrecht vom unbegleiteten minderjährigen Flüchtling. Auch das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher sieht Regelungen für verschiedene Altersgruppen unterhalb der Volljährigkeit vor. Katzenstein et al. gaben im November 2015 in der Zeitschrift Das Jugendamt einen ersten Überblick über das neue Gesetz vom Oktober und wiesen darauf hin, dass die Verordnung einer bundesweiten Verteilung von Minderjährigen nun Institutionen eine Zuständigkeit zuwies, „die bislang noch kaum Erfahrungen auf diesem Gebiet sammeln konnten“ und deshalb notwendige Veränderungen trotz Fachkräftemangel und teils erschöpfter Fachkräfte „im Schnelldurchgang“ nachvollziehen mussten.[15]

Die Stiftung Kinder forschen weist darauf hin, dass der Begriff Flüchtlingskind „aus verschiedenen Gründen umstritten“ ist.[16] Flüchtlingskinder werden mitunter auch als Migrantenkinder bezeichnet, jedoch verweist unter anderem das Deutsche Rote Kreuz auf den bedeutungsvollen Unterschied zwischen Flucht und Migration.[17]

Das Martin Gropius Krankenhaus in Eberswalde bietet eine Kurzdefinition an: „Ein Flüchtlingskind ist ein Kind, das selbst oder dessen Elternteil Krieg, Bürgerkrieg oder andere Formen ‚organisierter Gewalt‘ (WHO, 1993) erlebt hat und aufgrund dessen die angestammte Heimat verlassen musste.“[18] Hubertus Adam, Chefarzt der Klinik, veröffentlichte 2017 mit seinen Coautoren unter dem Titel Die seelische Belastung von Flüchtlingskindern einen Artikel in dem Buch Zukunft mit Kindern, Zukunft für Kinder.[19] Bei dem Buch handelt es sich um den UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland im europäischen Kontext. In ihrem Artikel fanden die Autoren zu einer erweiterten Definition, der zufolge „auch Kinder, deren Familie geflohen ist, die aber selbst in Deutschland geboren wurden, Flüchtlingskinder sind“. Die Implikationen sind allerdings verschieden, weil sich ihr Erlebnishorizont von dem jener Kinder unterscheidet, die selbst Wochen, Monate oder Jahre auf der Flucht waren, zum Teil von ihren Familien getrennt oder zu Waisen wurden und ggf. mit ansehen mussten, wie andere Flüchtlinge starben. Terre des hommes: „So unterschiedlich ihre Geschichten sind, eins haben alle Flüchtlingskinder gemeinsam: fehlende Zukunftsperspektiven in ihrer Heimat.“[9]

Die Frankfurter Allgemeine (F.A.Z.) stellt auf ihrem Online-Portal eine Seite mit Nachrichten, Artikeln und Videos zum Thema Flüchtlingskinder bereit.[20] Google Scholar bietet für seine Zielgruppe eine umfangreiche Dokumentensammlung zu den Stichworten Flüchtlingskinder und seinem englischen Pendent refugee children.[21][22] Eine 2014 unter der Schirmherrschaft von UNICEF vorgelegte Studie rügt, dass Flüchtlingskinder „in erster Linie als Anhang ihrer Eltern wahrgenommen und behandelt“ würden und „nicht als eigenständige Persönlichkeiten und Träger eigener Rechte, mit ganz besonderen, kinderspezifischen Bedürfnissen“.[23]

Remove ads

Zahlen

Zusammenfassung

Kontext

Genaue Zahlen über Flüchtlinge gibt es nicht, weder weltweit noch regional. In der Regel handelt es sich um begründbare Schätzwerte. Das „Fluchtgeschehen wird durch junge Menschen bestimmt“, sowohl global als auch in Deutschland.[24] Schätzungen zufolge wurden zwischen 2018 und 2024 etwa 2,3 Millionen Kinder „in ein Flüchtlingsleben hineingeboren“.[25] Besonders schwierig ist es, die Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge zu ermitteln. In der Bundesrepublik sollen es im Jahr 2000 insgesamt etwa 5.000 bis 10.000 gewesen sein.[5] Für die Zeit von 2010 bis 2023 listete das Statistische Bundesamt die Zahlen für unbegleitet einreisende Minderjährige. Im Jahr 2010 kamen demzufolge 2822 unbegleitete Kinder und Jugendliche nach Deutschland; ihre Zahl stiegt bis 2016 auf 44.935, sank bis 2020 auf 7563, um dann bis 2023 wieder auf 39.308 anzusteigen.[26] Im Jahr 2024 sollen rund 13.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge einen Erstantrag auf Asyl in Deutschland gestellt haben.[25]

Laut der UNO-Flüchtlingshilfe waren weltweit bis Ende 2024 über 123 Millionen Menschen auf der Flucht, darunter etwa 40 % – also knapp 50 Millionen – Kinder und Jugendliche.[25] Deren Anteil an der Weltbevölkerung liegt mit knapp 30 % darunter.[27] UNICEF bestätigte die Zahl von weltweit 50 Millionen Kindern, die flüchteten oder gewaltsam vertrieben wurden.[28] In Deutschland sind ein Drittel der einreisenden Flüchtlinge Kinder und Jugendliche. Laut UNICEF leben 65.000 dieser Flüchtlingskinder hier mit unsicherem Aufenthaltsstatus.[29] Ein Drittel der 2015 in Deutschland gestellten Asylanträge und mithin 137.000 Erstanträge stammten von Minderjährigen, knapp 14.500 von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.[30] Im Jahr 2016 wurden allein von Januar bis Ende Mai rund 100.000 Asylerstanträge für Minderjährige gestellt, 90.000 von begleiteten und etwa 9000 von unbegleiteten Kindern. Sie kamen aus Syrien (48.000), Afghanistan (17.000) und dem Irak (16.000). Für Europa waren für 2015 etwa eine Million Flüchtlinge auf dem Seeweg nach Europa gekommen, darunter mehr als 280.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. In Europa wurden 2015 insgesamt fast 1,4 Millionen Asylanträge gestellt, 406.000 von oder für Kinder, fast 96.000 waren unbegleitet.[30]

Dem UNHCR zufolge leben 2,9 Millionen schulpflichtige Flüchtlingskinder in nur 5 Ländern: der Türkei, im Libanon, in Pakistan, dem Sudan und in Uganda.[31] Fast jedes dritte Kind, das außerhalb seines Geburtslandes lebt, ist ein Flüchtling. Während gemeinhin davon die Rede ist, ein Drittel aller Flüchtlinge sei noch nicht volljährig, ergeben sich andere Zahlen, wenn der Flüchtlingsstatus offiziell bestätigt wurde. In dieser Gruppe sind fast die Hälfte Flüchtlingskinder.[32]

Im Jahr 2018 legte die Migrationsforscherin Vera Hanewinkel vom Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien ein umfangreiches Zahlenwerk vor – über das weltweite Migrationsgeschehen von Kindern und Jugendlichen und jenes in Europa und Deutschland.[24] Laut Hanewinkel ist eins von 200 Kindern weltweit ein Flüchtlingskind. Hauptzielländer in der EU sind das Vereinigte Königreich, Schweden, Österreich, Italien und Deutschland. In diesen Ländern kam es 2013 zu einem sprunghaften Anstieg der Zahl unbegleiteter minderjähriger Schutzsuchender. Seit Mitte 2015 ist die Zahl wieder rückläufig. Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wurden 2017 rund 45 Prozent der Asylanträge von minderjährigen Schutzsuchenden gestellt.[24]

„Je nach Weltregion variiert der Anteil der Minderjährigen in der Flüchtlingsbevölkerung. Während in Afrika 59 Prozent aller Flüchtlinge unter 18 Jahre alt sind, sind es in Europa nur 29 Prozent. Insbesondere Burkina Faso, Tschad, Kongo, Südsudan und Uganda haben eine junge Flüchtlingsbevölkerung: Der Anteil der unter 18-Jährigen lag hier Ende 2017 jeweils bei über 60 Prozent. In Afghanistan waren sogar über 72 Prozent aller dort lebenden Flüchtlinge unter 18 Jahre alt.“

In den Jahren 2018 bis 2020 waren die Hälfte aller, die in Deutschland einen Asylantrag stellten, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.[33]

Remove ads

Vor der Flucht

Zusammenfassung

Kontext

Der Alltag in der Heimat der Flüchtlingskinder war aus den verschiedensten Gründen von Angst, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit geprägt. Sie erlebten oder wurden Zeugen von sexueller Gewalt, Folter oder Entführungen.[34] Neben Armut und einem Mangel an Nahrung und Trinkwasser mussten viele eine Trennung von Familienmitgliedern erleiden oder wurden Zeugen von deren Ermordung,[35] wie unter anderem an der Universität von KwaZulu-Natal in einer Studie über Flüchtlingskinder aus Simbabwe beschrieben wurde.[36] Andere wurden im Krieg ausgebombt oder gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben.[37]

Der UNHCR konnte 2014 in seiner Studie 404 Kinder zu ihren Fluchterfahrungen befragen, die so komplex wie die Kinder selbst sind. Unter anderem wurden sie gefragt, warum sie ihre Heimat verließen. Weit mehr als dreiviertel der Kinder (83 %) gaben mehrere Gründe an: Zu den häufigst genannten gehörten Gewalt in der Gesellschaft, Missbrauch im häuslichen Umfeld, Benachteiligung und soziale Ausgrenzung, Familienzusammenführung oder die Suche nach besseren Chancen.[37]

Die Fluchtmotive sind vielfältig: „Direkte Verfolgung aufgrund der politischen Überzeugung, der Hautfarbe, der ethnischen Zugehörigkeit oder des religiösen Glaubens sowie des Geschlechts stellt die ‚klassische‘ Grundlage eines Asylantrags im Sinne der Genfer Konvention oder des Asylparagraphen des Grundgesetzes dar.“[5]

Die gesundheitliche Verfassung der Kinder vor Antritt ihrer Flucht ist sehr verschieden. Einige sind körperlich wie psychisch gesund, zum Teil aber sind sie traumatisiert oder körperlich versehrt, manche sind kriegsversehrt, andere haben Behinderungen verschiedener Art, einige leiden unter teils übertragbaren Krankheiten. Es gibt Flüchtlingskinder mit Zeichen von Unterernährung,[38] starker Abmagerung oder Wachstumsstörungen.[39] Weibliche Flüchtlingskinder haben ggf. mit den Folgen einer Genitalverstümmelung zu kämpfen[40] und treten die Flucht aus Furcht vor einer Zweitbeschneidung oder einer Reinfibulation an.[41] Kindersoldaten erleiden spezifische Traumaerfahrungen. Über die kriegsbedingten Beschädigungen hinaus finden sich in dieser Gruppe von Flüchtlingskindern Mädchen und Jungen, die von ihren Vorgesetzten systematisch missbraucht wurden[42] und entsprechende Folgschäden davontrugen.

Remove ads

Während der Flucht

Zusammenfassung

Kontext

Flucht bringt stets spezielle Risiken und Gefahren mit sich, für Kinder und Jugendliche einmal mehr und wenn sie unbegleitet sind, in besonderem Maß. Manche ursprünglich begleiteten Flüchtlingskinder verlieren während der Flucht die für sie verantwortlichen Begleitpersonen oder werden von ihnen getrennt.[24] Nicht wenige werden danach vermisst. Flüchtlingskindern droht unter vielem anderen Missbrauch und Inhaftierung,[43] Ausbeutung und Menschenhandel.[44] Da Kinder und Jugendliche zu den vulnerablen Flüchtlingsgruppen gehören, sind sie besonders gefährdet, in die Hände von Menschenhändlern zu fallen,[45] die sich auf Kinderhandel spezialisiert haben. Opfer von Menschenhandel sind zu 71 % Frauen und zu weiteren 25 % Kinder; die Täter gehören nicht selten Gruppierungen des organisierten Verbrechens an.[45] Im Jahr 2000 gab der UNHCR das Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, in Ergänzung zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität heraus.[46]

UNICEF zufolge erhöht der Mangel an sicheren und legalen Migrationsrouten die Gefahr, Opfer von Menschenhandel zu werden.[24] Der UNHCR weist auf das besonders hohe Risiko von Gewalt und Misshandlung für unbegleitete Minderjährige hin.[11] Sabine Bode machte im Zusammenhang mit den deutschen Kriegskindern auf die „häufig ganz unscheinbaren Spuren der Gewalt“ bei Flüchtlingskindern aufmerksam.[47] Über all dies hinaus sind Fluchtrouten über das Mittelmeer durch seeuntaugliche und überfüllte Boote lebensgefährlich. Sie gehören laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zu den gefährlichsten Routen.[48] Allein bei dem Versuch, Italien zu erreichen, kamen seit 2015 – dem Beginn der Flüchtlingskrise in Europa – schätzungsweise 3500 Kinder ums Leben.[49] Unter ihnen erlangte Alan Kurdi, der im Alter von zwei Jahren auf der Flucht sein Leben verlor, traurige Berühmtheit.[50][51]

„Tausende kamen bei dem Versuch, hier ein Leben in Sicherheit führen zu können, ums Leben. Sie ertranken im Mittelmeer, verdursteten in der Wüste, erstickten in Lastwagen und Containern, erfroren beim Überqueren von Gebirgspässen oder eisigen Grenzflüssen im Winter; sie starben in den Triebwerken von Flugzeugen oder an den Strapazen der Flucht; sie starben in Gefangenschaft, in den grausamsten Lagern Libyens; sie wurden Opfer von Ausbeutung, Folter, Misshandlung und Krankheiten. Tausende Kinder leben am Rande Europas in überfüllten Flüchtlingslagern unter unmenschlichen Bedingungen, ohne Schutz und Perspektive.“

Die Flüchtlingsroute im Mittelmeerraum, auf der in der Dekade zwischen 2015 und 2025 um die 3500 Kinder bei ihrer Flucht nach Italien starben oder spurlos verschwanden,[53] bezeichnete UNICEF bereits 2017 als eine tödliche Reise für Kinder („A deadly journey for children“).[54]

Um Menschenhandel und Menschenschmuggel als völlig unterschiedlichen Straftatbeständen des organisierten Verbrechens Einhalt zu gebieten, wurden entsprechende Regelungen getroffen – von der UNO im Jahr 2000[55] und in Deutschland mit dem 2005 im Bundesgesetzblatt in drei Sprachen veröffentlichten Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 15. November 2000 gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität.[56][57] Es enthält zwei Zusatzprotokolle: 1. das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (kurz: „Palermo-Konvention“)[58] und 2. das Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkommen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität.[59] Die Ratifikation der Palermo-Konvention erfolgte in Österreich im September 2004, in der Europäischen Gemeinschaft im September 2005, in Deutschland im Juni 2006 und in der Schweiz im Oktober 2006.

Remove ads

Nach der Flucht

Zusammenfassung

Kontext

Die Erfahrungen der Flüchtlingskinder vor, während und nach der Flucht weisen erhebliche Unterschiede auf. Während sich manche nach der Flucht in Sicherheit wiegen dürfen, werden andere in Flüchtlingslagern erneut traumatisiert. Als „Migrationsgewinner“[24][60] werden Kinder bezeichnet, die nach der Migration anders als zuvor Zugang zu Bildung erhielten und deren Zukunftsperspektiven sich durch ihre Flucht deutlich verbesserten. Zur Gruppe der „Migrationsverlierer“ gehören dagegen Kinder, deren Situation sich durch ihre Flucht nicht verbesserte oder sogar verschlechterte. Manchen von ihnen gelingt es nicht, „ihre schmerzvollen Erfahrungen zu verwinden“.[24] Andere gehen auf unbekannte Weise verloren. Allein im Jahr 2015 wurden 5835 geflüchtete Kinder- und Jugendliche in Deutschland „dauerhaft als vermisst gemeldet“.[61] Es könne laut dem Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge „nicht ausgeschlossen werden“, dass ein Teil von ihnen zu Prostitution oder Diebstahl gezwungen wird, weil sie „noch Schulden an Schlepper zurückzahlen müssen“. In Ländern wie dem Libanon, Jordanien oder der Türkei müssen minderjährige Flüchtlinge Kinderarbeit verrichten, um den Lebensunterhalt für ihre Familien zu verdienen,[62][63] weil ihre erwachsenen Angehörigen keine Arbeitserlaubnis haben.

In Deutschland geraten Flüchtlingskinder nicht selten in eine erhebliche soziale Isolation. Dazu trägt die eingeschränkte Bewegungsfreiheit bei, denn Asylsuchende dürfen Verwandte, Freunde und Bekannte jenseits des Verwaltungsbezirks der zuständigen Ausländerbehörde nicht oder nur mit einer Sondergenehmigung besuchen.[5] In manchen Bundesländern stellt die Ernährung ein Problem dar, wenn Essenspakete keine Rücksicht auf die landestypische Ernährung in den Herkunftsländern nehmen. Die räumliche Enge in den Unterkünften, in denen die Flüchtlinge teils Jahre verbringen müssen, ist schwer auszuhalten und nicht nur die „erzwungene Aufhebung der Intimsphäre durch gemeinschaftliche sanitäre Anlagen wird als belastend und peinlich erlebt“. Auch ist der Lärmpegel in den Unterkünften konfliktträchtig. Wenn unter Kindern und Jugendlichen das Faustrecht regiert, verändern sich auch ehemals eher schüchterne junge Menschen. „In ihrer Verzweiflung können manche Flüchtlinge sich irgendwann als Menschen mit schwerer Vergangenheit, trostloser Gegenwart und gar keiner Zukunft begreifen.“[5]

Besonderen psychischen Belastungen sind Jugendliche ausgesetzt, die mit 18 Jahren verfahrensfähig sind.[64]

„Völlig verunsichert müssen sie oft in behördlichen Anhörungen ihre traumatischen Erlebnisse schildern. Übermitteln sie ihre Geschichte nicht glaubwürdig genug, kann sich das entscheidend auf ihre weiteren Möglichkeiten in Deutschland auswirken. Das ist besonders für diejenigen schwierig, die bereits von schrecklichen Erlebnissen mit der Polizei und den Behörden in ihrer Heimat geprägt sind.“

– UNO-Flüchtlingshilfe[64]

Aufgrund ihrer unsicheren Lebensumstände befinden sich Flüchtlingskinder als „Asylanten“ in ständiger Angst vor einer Abschiebung[5] und drohen – in Abhängigkeit von der Bildungsbiographie – ins Prekariat abzurutschen. Das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung legte entsprechende Studien vor.[65] Überdies stellen zahlreiche Organisationen der Flüchtlings- und Kinderhilfe Material zur Verfügung, dem die Lage von Flüchtlingskindern und ihr spezieller Bedarf zu entnehmen ist. So legte UNICEF 2014 unter dem Titel In erster Linie Kinder die Ergebnisse einer Studie vor, die beim Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Auftrag gegeben war.[23] Ihre Handlungsempfehlungen sollten dazu beitragen, das „Wohl der Kinder vorrangig zu berücksichtigen“ und eine „vertiefte wissenschaftliche und öffentliche Debatte“ anzuregen. Im Jahr 2016 erstellte UNICEF seinen „Lagebericht“ Zur Situation der Flüchtlingskinder in Deutschland.[30] Im selben Jahr legte die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) ebenfalls einen Bericht unter dem Titel Zur Lage von Flüchtlingskindern in Deutschland vor.[66] Die UNO-Flüchtlingshilfe informierte speziell über unbegleitete Minderjährige in Deutschland.[64] Es geht um Kindesinteressen, zu denen Sicherheit und Fürsorge, der Kindeswille und die Kinderrechte gehören. Auch wäre eine kultursensible Betreuung wünschenswert, wie sie zusammen mit der Forderung entsprechender Fortbildung für die Fachkräfte im Journal of Refugee Studies bereits im Jahr 2010 angemahnt wurde.[67]

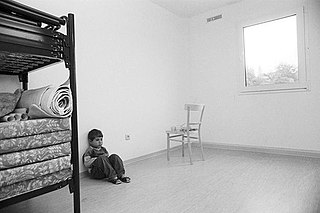

Unterbringung

Für die Unterbringung ergibt sich ein „sehr heterogenes Bild“, weil sie an verschiedenen Orten unterschiedlich geregelt ist. In Deutschland werden Flüchtlinge jedes Alters teilweise in umfunktionierten Turn- oder Messehallen untergebracht, aber auch Containerdörfer sind „keine Seltenheit“.[30] „Unterkünfte für geflüchtete Menschen sind keine guten Orte für Kinder“, betont UNICEF, denn dort fehlt es unter vielem anderen an Privatsphäre, Rückzugsorten und Spielplätzen.[68]

Nachdem Deutschland seine Vorbehalte gegen die UN-Kinderrechtskonvention zurückgenommen hatte, stieg die Zahl kindgerecht untergebrachter Minderjähriger in Jugendhilfeeinrichtungen zwar, doch müssen viele noch immer auf eine angemessene Unterbringung warten.[64]

Kommen Flüchtlingskinder nicht bei bereits etablierten Verwandten, sondern in einer Aufnahmeeinrichtung oder in Gemeinschaftsunterkünften unter, sind sie laut dem Bundesfachverband Minderjährigkeit und Flucht (BuMF) „vielfach gefährdenden Situationen ausgesetzt“.[13] Diese Einrichtungen sind fortan für Monate und teils Jahre Lebensmittelpunkt – für Kinder „eine gefühlte Ewigkeit“ mit dem „Risiko nachhaltiger Langzeitfolgen“[30] –, obwohl sie in der Regel weder ein kindgerechtes Umfeld noch eine für Minderjährige förderliche Umgebung bieten: „Mangelnde Privatsphäre, fehlende Rückzugsorte und räumliche Beschränkung führen dazu, dass Kinder und Jugendliche keine Ruhe zum Lernen oder Spielen finden, nur unter erschwerten Bedingungen Freizeitangeboten nachgehen können und teilweise Zeug/innen von Gewalt und Bedrohung werden.“[13] Einige entwickeln wegen ihrer Wohnsituation Schamgefühle. Einfacher haben es in kleineren Wohneinheiten untergebrachte Flüchtlingsfamilien.[5]

In Großstädten mit akuter Wohnungsnot können die Verbleibezeiten in Notunterkünften, die zunächst nur für vorübergehende Erstaufnahmen vorgesehen waren, mehr als ein halbes Jahr betragen, so dass schulpflichtige Kinder in der Nähe eingeschult werden. Wird eine neue Unterkunft zugewiesen, müssen sie einen Schulwechsel hinnehmen, kaum, dass sie sich eingewöhnt und möglicherweise neue Freunde gefunden hatten.[66]

Sevasti Trubeta,[69] Professorin für Kindheit und Migration an der Hochschule Magdeburg-Stendal und Herausgeberin der bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung erschienenen Publikation Kinderrechte und Selbstvertretung von Kindern in Aufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete,[70] bezeichnete in ihrem Interview bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft von Sachsen-Anhalt deutsche Aufnahmeeinrichtungen als „Ausnahmeorte“ – „weil die Regeln und Normen der Mehrheitsgesellschaft dort kaum greifen“.[71] Die unsichere Bleibeperspektive der Flüchtlingskinder macht laut Trubeta aus deren Unterbringung ein „dauerhaftes Provisorium“. Die Bewohner der Einrichtungen – und damit auch die Kinder – würden „von der Mehrheitsgesellschaft segregiert und in eine Situation versetzt, die durch Absonderung, häufig dauerhafte räumliche und soziale Marginalisierung, Prekarisierung und menschenrechtsverletzende Zustände gekennzeichnet ist.“[70]

Fachanwälte in Deutschland beraten über Fragen der Aufnahme oder Adoption von Flüchtlingskindern.[72]

Rechtliche Situation

Die UN-Kinderrechtskonvention (KRK) – von den USA nicht ratifiziert – trat in Deutschland am 5. April 1992 in Kraft.[71] Während 2008 in der Zeitschrift FriedensForum vom Netzwerk Friedenskooperative unter dem Titel Leben unter Vorbehalt noch beklagt wurde, dass die Bundesrepublik bei der Ratifizierung der Kinderrechtskonvention eine Vorbehaltserklärung abgab,[73] beschloss die Bundesregierung im Mai 2010 infolge wiederholter Kritik und nach Zustimmung des Bundesrats, eine rechtsverbindliche Rücknahme-Erklärung abzugeben.[74] Seitdem gilt die Kinderrechtskonvention auch in Deutschland uneingeschränkt.[74]

In der Folge kam es zu der Kampagne Jetzt erst Recht(e) für Flüchtlingskinder! von Pro Asyl, in deren Zusammenhang Lothar Krappmann, von 2003 bis 2011 Mitglied im UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes und Schirmherr der Kampagne betonte, „Kinderrechte sind die Rechte aller Kinder, auch der Kinder auf der Flucht“.[75] Unter Beigabe eines Auszugs aus der Kinderrechtskonvention informierte Pro Asyl unter dem Titel Kinderrechte für Flüchtlingskinder ernst nehmen! ausführlich über wichtige Themen, beispielsweise die Altersfeststellung, Flughafen- und Dublin-Verfahren, die Residenzpflicht und vieles mehr.[75]

Im Projekt Multikulturelles Kinderleben des Deutschen Jugendinstituts werden die Bestimmungen des deutschen Asylrechts für Minderjährige kurz zusammengefasst:

„Die asylrechtliche Handlungsfähigkeit beginnt mit der Vollendung des 16. Lebensjahrs. Ist ein Asylsuchender ohne elterliche Begleitung und unter sechzehn Jahre, so wird ein Vormund bestellt. Es muss für den Jugendlichen ein Asylantrag gestellt werden und dieser muss ebenfalls eine tatsächliche politische Verfolgung nachweisen. Damit fällt der Jugendliche unter das KJHG und die kommunalen Jugendämter haben – deutschen Jugendlichen und Migrantenkindern mit festem Wohnsitz in der Bundesrepublik gleichgestellt – die Verantwortung, für dessen Wohl zu sorgen. Etwas anders ist die Situation bei unbegleiteten Jugendlichen der Altersgruppe von 16 bis 18 Jahren, die wie volljährige Antragsteller behandelt werden. Sobald allein reisende Jugendliche 16 Jahre alt sind, endet in der Regel schon am Geburtstag die Bedürftigkeit für die Jugendhilfe. Die Jugendlichen fallen nun unter das Asylverfahrensgesetz. Dies hat z. B. zur Konsequenz, dass sie umgehend in den Gemeinschaftsunterkünften mit Erwachsenen untergebracht werden und damit unter Umständen in absolut jugendgefährdende Lebensverhältnisse abgeschoben werden. Zwar soll auch bei allen über 16jährigen der Jugendhilfebedarf im Einzelfall geprüft werden, aber ohne engagierten Vormund kommt es meist gar nicht zu einer derartigen Prüfung. Sechzehn Jahre alt zu werden ist also ein Einschnitt: er kann den Wechsel von guter Pflege zur schlechten bedeuten.“

Für den rechtliche Rahmen, der für Flüchtlingskinder gilt, stellte UNICEF 2016 in seinem Lagebericht eine Auswahl internationaler, europäischer und deutscher Regelungen in aller Kürze zusammen.[30]

In Deutschland sind Flüchtlingskinder „vielfach gefährdenden Situationen ausgesetzt und gleichzeitig von zahlreichen Rechten ausgeschlossen“.[13] Die Zeitschrift Wissenschaft & Frieden widmete im Jahr 1998 ihr zweites Heft dem Schwerpunktthema Kinder und Krieg. In seinem dort veröffentlichten Aufsatz kritisierte Heiko Kaufmann als Sprecher von Pro Asyl die deutsche Asylpraxis. Sie entspreche nicht dem Völkerrecht.[76] Seine Behauptung untermauerte er mit einem differenzierten Blick auf jene Regularien, die den Kinderrechten Geltung verschaffen sollten, ergänzt durch konkrete Beispiele aus der Praxis:

- Die Drittstaaten-Regelung werde „unterschiedslos auch auf unbegleitete Flüchtlingskinder angewandt“, ohne dass dem Haager Minderjährigenschutzabkommen (MSA) entsprechende Schutzmaßnahmen und Leistungen sichergestellt wären.

- Das sogenannte Flughafenverfahren werde als „Asyl-Schnellverfahren“ auch auf Kinder und Jugendliche angewandt mit der Folge einer „nicht kindgerechten Unterbringung“ im Transitbereich des Flughafengebäudes und einer Inobhutnahme von ggf. traumatisierten Minderjährigen „durch nicht kompetente Personen“.

- Minderjährigen Flüchtlingen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren wird Handlungsfähigkeit unterstellt, obwohl eine solche „aufgrund vorangegangener Flucht- und Verlusterfahrungen gerade in dieser Situation anzuzweifeln ist“. Sie bekommen keinen Vormund, werden wie Erwachsene behandelt und mit ihnen zusammen untergebracht.

- Sofern keine Identitätsnachweise mitgeführt werden, ist die Frage des Lebensalters ungeklärt. Zur Altersbestimmung im aufenthaltsrechtlichen Verfahren wurden „zweifelhafte und umstrittene Methoden“ angewendet, „um nach Möglichkeit durch fiktive Altersfestsetzungen (auf 16 Jahre) die Kinder »asylmündig« zu machen“. Nach Einstellung dieser Verfahren wird eine Altersfeststellung nach Inaugenscheinnahme durch Personen vorgenommen, die „dazu weder geschult noch von ihrer Aufgabenstellung her geeignet sind“.

- Abschiebungshaft für Kinder und Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren „verstößt gegen das Gebot des besonderen Schutzes, der freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern vom Prinzip her ausschließt“, kommt aber vor.

- Unbegleitete Minderjährige sind erheblichen Einschränkungen ihrer Entwicklungschancen unterworfen; beispielsweise werden sie ab 16 wie Erwachsene behandelt, erhalten keine besondere „Förderung zum Erlernen der deutschen Sprache“ und junge Mädchen sind „Belästigungen und Übergriffen“ schutzlos ausgeliefert.

Kaufmann zufolge gelte in Deutschland für Flüchtlingskinder vorrangig „das restriktive Ausländer- und Asylrecht“,[76] das an der Kinderrechtskonvention (KRK) orientierte Kindeswohl ist nachrangig. Der Bundesfachverband Minderjährigkeit und Flucht kritisierte, dass die nicht nur im nationalen Recht, sondern auch im Völker- wie im Europarecht vorgesehenen umfassenden Rechte für Flüchtlingskinder, wie sie beispielsweise in Art. 4 der KRK oder in Art. 24 der Europäischen Grundrechtecharta (EUGrCh) niedergelegt sind, „vielfach missachtet“ werden.[13] Pro Asyl forderte, Kinderrechte für Flüchtlingskinder ernst zu nehmen,[75] und sprach von Opfern einer verfehlten deutschen und europäischen Flüchtlings- und Kinderschutzpolitik:

„Kinder- und Menschenrechtsorganisationen, die demokratischen Zivilgesellschaften Deutschlands und Europas sind gefordert: damit die »Sternstunde« der Kinderrechte nicht als »Sternschnuppe« verglüht.“

Im Jahr 2018 gab der Europarat auf seiner 34. Tagung vom Kongress der Gemeinden und Regionen seine Empfehlung 414 heraus – mit dem Ziel, „den kommunalen und regionalen Gebietskörperschaften Maßnahmen vorzuschlagen, auf welche Weise sie den Schutz von Flüchtlingskindern und unbegleiteten Minderjährigen weiter ausbauen und sicherstellen können, dass deren Zeit in den Gastländern eine positive Erfahrung ist“.[77] Der Kongress rief die Mitgliedstaaten des Europarats unter anderem dazu auf,

- eine Beurteilung der nationalen Migrations- und Asylverfahren durchzuführen;

- sicherzustellen, dass Flüchtlingskinder „Zugang zu einer kostenlosen Rechtsberatung und zu Hilfsangeboten erhalten“;

- „Standards festzulegen, die eine einheitliche Bereitstellung hochwertiger, kosteneffizienter Dienste gewährleisten, die den Bedürfnissen der Kinder Rechnung tragen und ihre Rechte respektieren“;

- Asylanträge „im Einverfahren zu entscheiden“, Kinder „als Prioritätsgruppe zu behandeln und dementsprechende Mittel zuzuweisen“;

- „einen Mindestkatalog von Ansprüchen für Migranten- und Flüchtlingskinder“ festzulegen und ihn den „ankommenden Flüchtlingen und Asylsuchenden auszuhändigen“;

- sicherzustellen, „dass das Mindestpaket im Bereich Bildung“ umgehend Zugang zu Schulen und Sprachkursen sowie „Lernunterstützungsdienste, einschließlich Lehrassistenz“ gewährt;

- eine „angemessene Rechtsvertretung in allen Phasen des Asylverfahrens“ sicherzustellen und den Einsatz eines Vormunds zu ermöglichen;

- „gemeinsame Standards für Aufnahmezentren, Übergangs- und Hafteinrichtungen in ihren Gebieten festzulegen“, Verfahren zur Rechenschaftspflicht zu entwickeln, Fortbildungen anzubieten und

- „neue gemeindebasierte, kindgerechte Dienste zu entwickeln“.[77]

Zu den Mindeststandards zählt UNICEF die Entwicklung von Schutzkonzepten und deren Überprüfung durch regelmäßiges Monitoring.[30] Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) weist darauf hin, dass „Flüchtlingskinder in vielen zentralen Lebensbereichen schlechter gestellt sind als einheimische Kinder“, und betont neben dem Recht auf Schule, Gesundheitsversorgung und Mitsprache das Recht „auch aufs Spielen“. Es müsse „deutschlandweit einheitliche Richtlinien“ geben.[66] Auch informiert die DGVN als Herausgeberin der Zeitschrift Vereinte Nationen regelmäßig über die Tagungen der UNO und ihren Ausschuss für die Rechte des Kindes, der die Einhaltung der Kinderrechtskonvention überwacht. Beispielsweise befasste sich der Ausschuss 1993 auf zwei Tagungen mit Kindern in bewaffneten Konflikten,[78] im Jahr 2000 tagte der Ausschuss unter dem Titel Mädchen als Opfer fragwürdiger Traditionen.[79]

Bildung

Sevasti Trubeta: „Bildung ist kein Privileg und kein Geschenk, sondern ein Menschenrecht.“[71] Anfängliche Sprachbarrieren seien zwar bald überwunden, weil Kinder eine neue Sprache schnell lernen, doch seien Flüchtlingskinder in Deutschland über lange Zeiträume „nicht schulpflichtig“, so dass ihnen laut Trubeta das „Recht auf Bildung abgesprochen“ werde. In griechischen Flüchtlingsunterkünften behalfen sich geflüchtete Kinder und Jugendliche – ihre eigenen Interessen vertretend – mit der Errichtung selbstverwalteter Schulen unter dem Namen Wave of Hope for the Future, die zwar europaweit vernetzt waren, doch „kein Ersatz für die Beschulung“ seien.[71]

Trotz Sprachförderung in Übergangs- oder Willkommensklassen berichteten laut dem Deutschen Jugendinstitut „die meisten Kinder, dass sie ohne vorbereitende Maßnahmen in den Kindergarten oder in die Schule eingegliedert“ wurden.[5] Im Jahr 2011 beklagte Pro Asyl, dass Flüchtlingskinder bei der Schul- und Berufsbildung gegenüber Kindern mit deutschem Pass „massiv benachteiligt“ sind.[75]

Während in Deutschland Empfehlungen ausgesprochen werden, für Begleitpersonen in Geflüchtetenunterkünften „Informationsblätter“ auszuhängen,[13] gab das International Rescue Committee in den USA ein Handbuch für Eltern von Flüchtlingskindern heraus, das ihnen mit Hilfe von Piktogrammen und in einfacher Sprache erklärt, welche Rechte und Pflichten sie als Eltern haben, was sie ihren Kindern für deren Schulbesuch beibringen sollten, wie das amerikanische Schulsystem funktioniert, was die Kinder dort jeweils lernen werden, an welche Regeln sie sich zu halten haben und wie die Eltern ihre Kinder auf Schul- und Collegebesuch vorbereiten können.[80][81] Gleichwohl gibt es auch in den Vereinigten Staaten mit der Beschulung von Flüchtlingskindern Schwierigkeiten. Eine ganze Generation von ihnen werde ohne ausreichende Bildung oder Lebenskompetenzen aufwachsen.[82]

Bildungsunterschiede sind bei Flüchtlingskindern ausgeprägter als bei allen anderen. Auch in Deutschland ist ihr Schulbesuch nicht immer sichergestellt. Weltweit besuchen 92 Prozent aller Kinder eine Grundschule, aber nur 61 Prozent der Flüchtlingskinder. Ende 2017 besuchten 23 Prozent aller Flüchtlingskinder eine weiterführende Schule gegenüber 84 Prozent der Kinder weltweit. Eine Hochschule wird von 37 Prozent der entsprechenden Alterskohorte, aber nur von einem Prozent der Flüchtlingskinder besucht.[24]

Unbegleitete Minderjährigen „stellen im Hinblick auf Schule und Ausbildung eine besondere Gruppe dar“:[5]

„Sie sind oft nach Europa geschickt worden, nicht nur um einer gefährlichen Situation im Heimatland zu entkommen, sondern auch mit der Erwartung der Eltern oder Verwandtschaft, durch eine gute Bildung in Deutschland ein erfolgreiches Leben zu führen. Die Jugendlichen wissen, dass sie nicht selten nur unter großen finanziellen Opfern der Familie überhaupt nach Mitteleuropa gelangen konnten, und diese Verantwortung lastet schwer auf ihnen. Problematisch ist auf Grund dessen der Zugang zum Bildungssystem: Aufgrund der langen Bearbeitungszeit im vormundschaftsgerichtlichen Verfahren verzögert sich die Antragstellung bei UMFs und damit deren Beschulung. Wertvolle Zeit geht unwiederbringlich verloren, in der die hoch motivierten Jugendlichen zum „Herumgammeln“ in den Heimen verurteilt sind. […] Sozialpädagogische MitarbeiterInnen bestätigen, dass die Jugendlichen oft um ihr Selbstwertgefühl kämpfen müssen.“

Andererseits wird „oft ein Desinteresse von bildungsfernen Eltern an der schulischen Entwicklung der Kinder beobachtet“.[19] Im Jahr 2011 wurde am Ontario Institute for Studies in Education der Universität Toronto untersucht, wie es weltweit um Bildung und Beschulung von Flüchtlingen und ihren Kindern bestellt ist.[83] Die globalen Unterschiede sind erheblich, sowohl was das Bildungsniveau der Flüchtlinge als auch die Förderung in den verschiedenen Aufnahmeländern betrifft. Es zeigte sich unter vielem anderen, dass Mädchen in zahlreichen Regionen besonders benachteiligt sind und es Bedingungen gibt, die verhindern, dass Flüchtlingskinder die Angebote annehmen und zur Schule gehen.[83] Im Rahmen der „nationalen Bildungsberichterstattung“ gab das Deutsche Jugendinstitut eine Rechtsexpertise in Auftrag, die, 2016 vorgelegt, auch zur Frage frühkindlicher Bildungsangebote Stellung bezog.[84] Im Jahr 2021 gaben der UNHCR und UNICEF-Deutschland ihre Empfehlungen zum Bildungszugang asylsuchender Kinder und Jugendlicher in Erstaufnahmeeinrichtungen unter dem Hinweis heraus, dass das Schulrecht in Deutschland Ländersache ist und es deshalb weder über die Beschulung noch über den Beginn der Schulpflicht bundeseinheitliche Regelungen gibt.[33] Grundlage der Empfehlungen waren Hospitationen an drei Schulen und die Ergebnisse einer gemeinsamen, in sieben Bundesländern durchgeführten Befragung zur Bildungssituation in Erstaufnahmeeinrichtungen und Ankerzentren – i.e. Zentrum für Ankunft, Entscheidung, Rückführung (AnkER). In Anerkennung des vorgefundenen Engagements und zahlreicher kreativer Lösungen für einzelne Probleme werden eine bessere Anpassung an die völker-, europa- und verfassungsrechtlichen Vorgaben, Standards für eine etwaige Beschulung in Aufnahmeeinrichtungen, strukturelle Maßnahmen vor Ort und eine Stärkung von Regelschulen und Fördermaßnahmen empfohlen.[33]

Gehen Flüchtlingskinder erst einmal zur Schule, fällt auf, dass sie „häufig erstaunlich schnell Deutsch lernen und sehr motiviert sind“.[30] Unterliegen sie nicht mehr der Schulpflicht, ist ihre Lage schwieriger. Für diese Jugendlichen oder Jungerwachsenen haben manche Bundesländer Berufsschulen eingerichtet, an denen sie bis zum Alter von 25 Jahren einen Hauptschulabschluss nachholen können.[30]

Über Lernschwierigkeiten und Lernbehinderungen von Flüchtlingskindern ist wenig bekannt.[85] Solche Störungen sind weit verbreitet und betreffen gemeinhin eines von zehn Kindern. Weil bei Flüchtlingskindern ein kumulatives Risiko für Bildungsnachteile anzunehmen ist, zugleich aber nur wenig Informationen zu ihrem Lernverhalten vorliegen, wurde im Jahr 2016 in der Zeitschrift Pediatrics eine Sekundärstudie veröffentlicht, um Prävalenz und Determinanten von ihren Lernproblemen zu erfassen. In die Studie gingen 34 englischsprachige Artikel ein, allerdings seien die Ergebnisse laut den Autoren nicht für andere Kohorten generalisierbar. Risiko- und Ressourcenfaktoren wurden zusammengetragen und Forschungslücken benannt. Zu den Risikofaktoren gehören Missverständnisse der Eltern über Bildungsstile im Aufnahmeland, stereotype und zu niedrige Erwartungen der Lehrer, Mobbing und Rassismus, überdies Traumata vor und nach der Migration sowie Inhaftierung während der Flucht. Ressourcenfaktoren für den Erfolg setzen sich aus hohen Ambitionen der Beteiligten, dem elterlichen Engagement für die Bildung ihrer Kinder, Verständnis der Lehrer, einem kulturell angemessenen Schulübergang, unterstützenden Beziehungen zu Gleichaltrigen und einer erfolgreichen Akkulturation zusammen.[85] Auch wäre das Risiko zu beachten, durch den ggf. inhärent politischen Charakter von Bildungsangeboten gesellschaftliche Konflikte zu verschärfen und Kinder ihrer Herkunftskultur zu entfremden.[83]

Bildung sichert nicht nur das Überleben der Flüchtlingskinder, sondern lässt sie gedeihen:

„Der Ertrag von Investitionen in Bildung ist immens und weitreichend. Es gibt stichhaltige Beweise dafür, dass eine qualitativ hochwertige Bildung Kindern einen sicheren Ort bietet und auch Kinderheirat, Kinderarbeit, ausbeuterische und gefährliche Arbeit sowie Schwangerschaften im Teenageralter verringern kann. Sie gibt ihnen die Möglichkeit, Freundschaften zu schließen und Mentoren zu finden, und vermittelt ihnen die Fähigkeiten zu Selbstständigkeit, Problemlösen, kritischem Denken und Teamarbeit. Es verbessert ihre Berufsaussichten und stärkt ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl.“

Gesundheitliche Verfassung

„Die Erfahrungen und Erlebnisse, die Kinder im Krieg und auf der Flucht machen, hinterlassen in ihrer Seele tiefe Verletzungen.“[25] Nicht wenige Flüchtlingskinder erlitten vor oder während der Flucht Traumatisierungen unterschiedlichster Art[5] und haben mit Folgeschäden zu kämpfen. Auch die sind sehr verschieden, je nachdem, ob physische oder psychische Traumata im Vordergrund stehen. Einige mussten beides erleiden.

„Die überwiegende Zahl der alleinstehenden Kinder und Jugendlichen kommt im Zustand des Schocks, der Verzweiflung und des Stresses hierher. Sie leiden besonders an dem Trauma der Trennung, herausgerissen aus allem, was ihnen vertraut ist: der gewohnten Umgebung, der Obhut von Mutter und Vater, der Großfamilie, der Schule und Gemeinschaft und ihrem kulturellen und sozialen Umfeld.“

Gleichwohl haben Flüchtlignskinder „oft keinen Zugang zu adäquater Gesundheitsversorgung oder der oft dringend nötigen psychosozialen Betreuung.“[66] Für den Bedarf wird zum Teil eher auf Betreuer als auf die Betroffenen gehört.[87] Im Jahr 2006 wurde in den Niederlanden eine Studie zur Gesundheitsversorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge vorgelegt, die sich mit deren psychischer Gesundheit befasste und ihren Bedarf an psychiatrischer oder psychosozialer Versorgung untersuchte. Die Daten wurden durch Befragung der Minderjährigen, ihrer Erziehungsberechtigten und ihrer Lehrer erhoben und mit denen einer repräsentativen Stichprobe niederländischer Jugendlicher verglichen. Knapp 60 % der minderjährigen Flüchtlinge, aber nur 30 % ihrer Betreuer meldeten emotionale Belastungen und einen Bedarf an Unterstützung. Die Überweisung an entsprechende Dienste scheint sich an der Einschätzung der Betreuer und nicht den Angaben der Betroffenen zu orientieren, denn fast die Hälfte der Betroffenen klagten, ihr Bedarf sei nicht gedeckt. In der Vergleichsstichprobe der niederländischen Jugendlichen gaben 8 % an, emotional belastet zu sein und einer Unterstützung zu bedürfen.[87]

Im Martin Gropius Krankenhaus als akademischem Lehrkrankenhaus der Charité wurden die Hauptdiagnosen bei Flüchtlingskindern nach ICD-10 und Traumafolgen jenseits einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) zusammengetragen.[18] Allein bei jedem dritten Kind fanden sich Anpassungs- und Belastungsstörungen. Unterhalb der Krankheitsschwelle waren Misstrauen, eine gestörte Fähigkeit, zwischen Phantasie und Realität zu unterscheiden, Rachegefühle, Hyperaktivität und eine verringerte Impulskontrolle zu beobachten. Auf der neurobiologischen Ebene fanden sich Fehlregulationen in den Systemen der Neurotransmitter mit der Folge von Hypermotorik und verminderter Aufmerksamkeit, eine erhöhte Aktivität der Amygdala, die unter anderem für die Speicherung emotionaler Gedächtnisinhalte sorgt, und ein hoher Kortisolspiegel, der zu Schädigungen des Hippocampus führen kann.[18]

Wenig Aufmerksamkeit wird Flüchtlingskindern mit Behinderungen geschenkt. Niemand weiß, wie viele es sind.[88] Um Teilhabe zu ermöglichen, bedürfen sie besonderer Unterstützung, werden aber oft übersehen[89] oder gar nicht erst aufgenommen. The Independent berichtete darüber.[90] Überdies liegen nur sehr begrenzt empirische Daten zu Flüchtlingskindern mit Behinderungen vor, wie in einer gemeinsamen Veröffentlichung von HelpAge und Handicap International berichtet wurde.[89] Beispielsweise verfügten im Jahr 2013 insgesamt 26 Prozent aller syrischen Flüchtlinge in Jordanien über eingeschränkte körperliche, geistige oder sensorische Fähigkeiten. Zwar wurde die Zahl betroffener Kinder nicht gesondert ausgewiesen, aber der jeweilige Bedarf zusammengetragen.[89] Weil Informationen über Menschen mit Behinderungen in der Flüchtlingsbevölkerung auch international selten sind, begannen Forscher der Social Policy Research Unit an der Universität York, Anzahl und Merkmale der in Großbritannien lebenden behinderten Flüchtlinge und Asylsuchenden zu untersuchen.[91] Jenseits der Erfassung unterschiedlicher Altersgruppen stellen Flüchtlinge mit Behinderungen insgesamt eine weitgehend unsichtbare Bevölkerungsgruppe („a largely invisible population“) dar,[91] über deren Bedarf kaum etwas bekannt ist. Sie leiden unter vielfältigen Beeinträchtigungen aufgrund von chronischen Krankheiten, Unfällen, Folter, Kriegsverletzungen und Infektionen. Unter vielem anderen wurde – allerdings ohne nach Altersgruppen zu differenzieren – untersucht, aus welchen Herkunftsländern wie viele Flüchtlinge mit Behinderungen im Vereinigten Königreich ankamen. Die höchste Quote fand sich unter jenen, die aus dem Iran flüchteten, und Asylsuchende mit physischen Beeinträchtigungen stellten die größte Gruppe.[91]

Weil Kinder dazu neigen, sich selbst für Geschehnisse verantwortlich zu fühlen, auf die sie gar keinen Einfluss haben, entwickeln sie schnell Schuldgefühle.

„Angstzustände, Depressionen, Schlafstörungen sowie jahrelange psychosomatische Leiden sind die Folgen und können die Entwicklung eines Kindes nachhaltig beeinträchtigen. Mädchen, die Opfer von Vergewaltigungen wurden oder als Kindersoldatinnen zu den grausamsten Taten gezwungen wurden, leiden oft ein Leben lang unter Scham und Ausgrenzung.“

Auch werden aggressive Verhaltensweisen unter Jugendlichen beobachtet, „hinter denen sich meist etwas anderes verbirgt“.[5] In Abwesenheit der Eltern erleben unbegleitete Flüchtlingskinder zwar mehr Freiheiten, doch bringt der fehlende Rahmen Risiken wie den Konsum von Alkohol, Zigaretten oder anderen Drogen mit sich und in der Folge Schwierigkeiten mit der Polizei. Überdies werden Kinder und Jugendliche „oft von Dealern als Kuriere ausgenutzt“.[5]

Aufgrund der vielfältigen Belastungen,[19] mit denen Flüchtlingskinder nach ihrer Ankunft aufwarten, bedürfen die Betreuer der verschiedenen Disziplinen Rat, Fortbildung und Unterstützung. Beispielsweise stellt die Stiftung Kinder forschen in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Ulm Material zur Verfügung, das bei der Betreuung der Kinder und Jugendlichen helfen, aber auch der Selbstfürsorge dienen soll.[92]

Hubertus Adam – 2007 am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf mit einer Arbeit über die seelische Gesundheit von Flüchtlingskindern habilitiert[93] und inzwischen Chefarzt am Martin Gropius Krankenhaus in Eberswalde – ist überzeugt, dass sich deren seelische Probleme „nicht einfach“ auswachsen.[94] Gemeinsam mit seinen Coautoren befasste er sich mit den Belastungen, wie sie für Flüchtlingskinder typisch sind, und machte auf zahlreiche Aspekte aufmerksam, die in Beschulung, Betreuung und Behandlung der Kinder und Jugendlichen wichtig sind, aber nicht immer beachtet werden. Beispielsweise prägen die ersten Stunden und Tage nach Ankunft „ganz wesentlich die Beziehung zum Aufnahmeland“. Auch wird schnell übersehen, wenn „Schuldgefühle gegenüber den Zurückgebliebenen sowie die Wut auf das Land, welches man verlassen musste“ wirksam werden oder – in Abwehr dessen – die Idealisierung des Heimatlandes und Zorn auf das Aufnahmeland.[19]

Aus allen Kriegs- und Krisengebieten der Welt existieren Studien zu den durch Krieg, Verfolgung und Flucht verursachten Entwicklungsstörungen, „weniger Untersuchungen wurden an Flüchtlingskindern im westlichen Exil durchgeführt“. Einfluss auf die psychische Gesundheit von Flüchtlingskindern nehmen kindspezifische, familiäre, situative und soziale Faktoren. Beispielsweise sind ältere Flüchtlingskinder, die vor ihrer Flucht „eine stabile Kindheit mit verlässlichen Bezugspersonen“ hatten, gegen traumatisierende Einflüsse besser geschützt. „Die Prävalenz von Auffälligkeiten reicht von 20 % für Posttraumatische Belastungsstörung bis zu 81,5 % für internalisierende und externalisierende Auffälligkeiten.“ Für Beurteilung, Betreuung und Behandlung ist es laut Adam et al. wichtig zu klären, welche Faktoren mehr Einfluss nahmen: das Erleben im Heimatland, auf der Fluch oder im Zufluchtsland.[19]

Da Trauma „heute oft eine Modediagnose“ sei, zitieren Adam et al. aus der vierten Auflage des Lehrbuchs der Psychotraumatologie[95] von Fischer und Riedesser deren Definition von Trauma als ein „vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, welches mit dem Gefühl der Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt“. Ausgrenzung und Missachtung könne laut der beiden Lehrbuchautoren „zur Verlängerung der traumatischen Situation für die Betroffenen führen“. Und wegen „einer doppelten Mauer des Schweigens“ – wie es Dan Bar-On nannte – entfalten Folgestörungen ihre Wirksamkeit „auch über Generationsgrenzen hinweg“, denn traumatisierte Eltern „finden keine Worte für ihr Erleben und die umgebende Welt will nicht hören und bringt sie zum Schweigen.“ Der Opfer-Status könne „Symptomatik und transgenerationale Weitergabe verstärken“.[19]

Für Beratung und Behandlung der Flüchtlingskinder treten Adam und seine Mitautoren sowohl gegen die Neigung ehrenamtlicher Helfer an, dem Fachpersonal eine gewisse Omnipotenz zuzuschreiben, als auch gegen die Vorstellung, „alle Kinder dieser Gruppe nach demselben Schema behandeln bzw. beraten zu können“. Herkunftskultur, religiöse und politische Verortung der Herkunftsfamilien, Bildung und Muttersprache machen Unterschiede und mitunter Kultur- und Sprachmittler erforderlich. „Durch das Zusammentreffen mit der neuen Kultur verändern sich fast immer familiäre Rollen und Hierarchien“, was zu berücksichtigen ist. Kurzinterventionen reichen oft nicht und eine Weiterverweisung schützt oft mehr vor der eigenen Hilflosigkeit, als dass sie den Schutzsuchenden dient, die auf Beziehungskontinuität angewiesen sind. Auch sei in vielen Kulturen der westliche Leib-Seele-Dualismus „nicht entwickelt“; statt dessen „herrschen eher kollektive Bewältigungsstrategien denn individuelle“. Störungskonzepte sind entsprechend anzupassen. Geschwistertherapien seien „oft indiziert“. Und weil Kunstunterricht in vielen Herkunftsländern nicht zum Lehrplan gehört, greifen übliche Gestaltungstechniken wie Malen oder Kneten oft nicht. „Zum Vorgehen ist somit anzuraten, zunächst Narrationen über das Selbstbild, die Ressourcen, positive Kindheitserfahrungen und auch die gelungenen Bewältigung der Migration zu verbalisieren und zu symbolisieren.“ Dann würden „traumatisierende Erfahrungen ‚en passant‘ mitgeteilt und können im psychotherapeutischen Vorgehen aufgegriffen und dann letztlich auch in das Selbstbild integriert werden“. Ziel aller Bemühungen „ist die Wiederherstellung der subjektiven Entwicklungskontinuität“.[19]

Sollten medikamentöse Behandlungsoptionen nötig werden, wäre laut Adam et al. zu beachten, „dass die pharmakologisch beschriebene Adaption an die neuronale und neurohormonelle Stoffwechsellage Einheimischer erst nach Jahren vollzogen wird“. Bei „Zuwanderern aus dem mediterranen und afrikanischen Großraum“ fänden sich daneben „Stoffwechselunterschiede der Neurotransmitter und der Verstoffwechslung von Psychopharmaka“. Dadurch könnten unter Umständen und durchaus ohne das Vorliegen von Adhärenzproblemen „antipsychotische Medikamente viel schneller abgebaut werden“ und deshalb „unwirksam erscheinen“ oder Beruhigungsmittel „verstärkt wirken“.[19]

Jenseits von therapeutischen Maßnahmen, für deren Vorbereitung nicht selten auf fremdanamnestisches Material verzichtet werden muss – alleinreisende Flüchtlingskinder werden oft „durch Schlepperbanden dazu gezwungen“, Deckidentitäten anzunehmen –, ist Psychoedukation wichtig, „damit die Flüchtlingsfamilien kennenlernen, welche Erziehungshaltungen sich in Deutschland entwickelt haben“ und „wie Kindeswohl in Deutschland verstanden wird“. Dazu gehören unter anderem Fragen zu häuslicher Gewalt, zu Sexualität und Sexualerziehung. Hilfreich wäre auch, Rückkehrängste und -wünsche zu thematisieren, ebenso wie „Illusionen und Desillusionierung im Exil“.[19]

Für die Helfenden der verschiedenen Disziplinen wäre an „einen nur schwer auszuhaltenden Konflikt“ zu denken, in den sie zwischen „ethischer Verantwortung – besonders zu bedenken vor dem Hintergrund der besonderen historischen Verantwortung deutscher Institutionen – und gesetzmäßigem Handeln mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen“ geraten. Dem wäre mit externer Fall- und Teamsupervision auch für ehrenamtliche Helfer zu begegnen. Therapeutische Kräfte hätten zahlreich zu erwartende Gegenübertragungsphänomene im Blick zu behalten und sie für sich zu klären und zu regulieren, die unter anderem „als Abwehr der Konfrontation mit der unverschuldeten geopolitischen Privilegierung“ entstehen können. Mario Erdheim befasste sich damit. Auch warnen Adam et al. vor dem Risiko einer psychotherapeutischen und gesellschaftlichen „Traumatophilie“, also einer „übermäßigen Fokussierung auf Traumata unter Vernachlässigung anderer normativer, individueller und familiärer Belastungen“.[19]

Hilfreich erscheinen Adam und seinen Kollegen die „Fähigkeit szenisch zu verstehen“ sowie eine „kulturelle Offenheit und Wissbegier“. Sie beschließen ihre Mitteilungen mit einem 8-Punkte-Plan für die „Prävention seelischer Gesundheit von Flüchtlingskindern“.[19]

Remove ads

Dokumentationen

Kinderhilfsorganisationen (Auswahl)

Literatur

- Hubertus Adam, Joachim Walter: Last und Kraft beschädigter Eltern – Wie Flüchtlingskinder im Exil gesund wachsen können. In: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. Band 61, 2012, ISSN 0032-7034, S. 584–609 (researchgate.net [PDF; 342 kB]).

- Philip Anderson, Ulrike Berg: Flüchtlingskinder. Eine Randgruppe im multikulturellen Milieu. In: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Projekt Multikulturelles Kinderleben. München 2000 (dji.de [PDF; 861 kB]).

- Gisela Apitzsch: Der Umgang mit minderjährigen Flüchtlingen. Ein blinder Fleck der interkulturellen Pädagogik. In: Jahrbuch für Pädagogik. Lang, 1996, ISBN 3-631-30629-6, ISSN 0941-1461, S. 99–119.

- Andrea Hahnefeld, Elena Weigand, Sigrid Aberl, Volker Mall (Hrsg.): Interdisziplinäre Versorgung von Kindern mit Fluchterfahrung. Mit psychoedukativem Gruppenkonzept für Eltern. Hogrefe, Bern 2024, ISBN 978-3-456-86278-1.

- Hans Hopf: Flüchtlingskinder gestern und heute. Eine Psychoanalyse. Klett-Cotta, Stuttgart 2017, ISBN 978-3-608-96097-6 (Abstract, Rezension).

- Heiko Kaufmann: Flüchtlingskinder in Deutschland. Eine Bilanz der deutschen Politik nach sechs Jahren Kinderkonvention. In: Forum Jugendhilfe. Nr. 3, 1998, ISSN 0171-7669, S. 4–10.

- Heiko Kauffmann: Flüchtlingskinder in Deutschland: Leben unter Vorbehalt. In: FriedensForum. Flüchtlinge ohne Recht auf Asyl. Nr. 3, 2008, ISSN 0939-8058 (friedenskooperative.de).

- Kilian Kleinschmidt, Jenny Schuckardt: Beyond survival. Flucht. Ankunft. Zukunft. Kinder erzählen ihre Geschichte. DuMont, Ostfildern 2016, ISBN 978-3-7701-8283-1.

- Martin Kühn, Julia Bialek: Fremd und kein Zuhause. Traumapädagogische Arbeit mit Flüchtlingskindern. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2017, ISBN 978-3-525-70191-1.

- Maria Kurz-Adam: Kinder auf der Flucht. Die Soziale Arbeit muss umdenken. Verlag Barbara Budrich, Opladen, Berlin 2016, ISBN 978-3-8474-0574-0.

- Gesa Markmann, Claudia Osburg (Hrsg.): Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen in der Schule. Impulse für eine inklusive Praxis. Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler 2016, ISBN 978-3-8340-1593-8.

- Julian von Oppen: Flucht, Migration und pädagogische Organisationen. Zur Bedeutung von kultureller Differenz in der sozialen Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. Dissertation. Beltz Juventa, Weinheim, Basel 2018, ISBN 978-3-7799-3840-8.

- Jacqueline Padberg: 1989: Maja, Zeitzeugin. Als Flüchtlingskind in der Prager Botschaft. tredition, Ahrensburg 2024, ISBN 978-3-384-30661-6.

Remove ads

Weblinks

Commons: Flüchtlingskind – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wiktionary: Flüchtlingskind – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads