Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

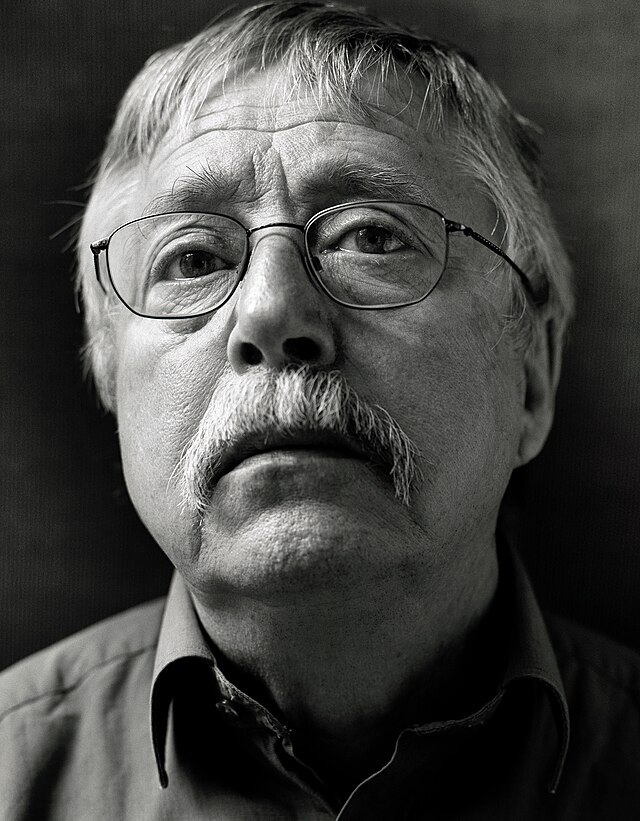

Wolf Biermann

deutscher Liedermacher und Lyriker Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Karl Wolf Biermann (* 15. November 1936 in Hamburg) ist ein deutscher Liedermacher und Lyriker. Sein erster Gedichtband Die Drahtharfe gehört zu den erfolgreichsten Lyriksammlungen der deutschen Nachkriegsliteratur.

1953 siedelte Wolf Biermann als kommunistischer Jugendlicher in die DDR über. Mit der Zeit wandelte er sich zu einem scharfen Kritiker der SED und der DDR, weswegen 1965 gegen ihn ein Auftritts- und Publikationsverbot verhängt wurde. 1976 wurde ihm nach einem Konzert in Köln die Wiedereinreise in die DDR verweigert und er wurde ausgebürgert. Dies führte in Ost- und Westdeutschland zu breiten Protesten und gilt vielen als Menetekel für das Ende der DDR.

Wolf Biermann engagierte sich danach in der Friedens- und Anti-Atomkraft-Bewegung der Bundesrepublik, distanzierte sich in den folgenden Jahren aber vom Kommunismus, später auch von seinen sozialistischen Positionen. In der Bundesrepublik ist er weiterhin künstlerisch tätig und bringt sich in politische Debatten ein.

Remove ads

Kindheit und Jugend in Hamburg 1937–1953

Wolf Biermann ist der Sohn von Emma und Dagobert Biermann. Der Vater war Jude, KPD-Mitglied und Arbeiter bei der Hamburger Werft Blohm + Voss und kämpfte gegen den Nationalsozialismus. Er wurde im Februar 1943 im KZ Auschwitz ermordet. Im Juli 1943 wurde das Wohnhaus der Familie in der Schwabenstraße in Hamburg-Hammerbrook durch einen Luftangriff zerstört. Die Mutter rettete sich mit dem Sohn Wolf durch einen Sprung in den Nordkanal. Danach wohnten sie mit der Oma Meume und einem Cousin in der Fritz-Schumacher-Siedlung in Hamburg-Langenhorn.[1] Über 30 Familienmitglieder wurden im Zweiten Weltkrieg getötet.[2]

Wolf Biermann besuchte die Heinrich-Hertz-Schule in Hamburg-Winterhude und war dort Klassenkamerad von Klaus-Michael Kühne.[3] 1948 wurde der 11-Jährige Mitglied der Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken.[4] Zu Pfingsten 1950 nahm er am 1. Deutschlandtreffen der Jugend in Ost-Berlin als Sprecher von 800 westdeutschen Thälmann-Pionieren teil und sprach ein Gelöbnis zur Einheit Deutschlands „Wir kennen keine Zonengrenzen. Wir kennen nur ein Deutschland mit der Hauptstadt Berlin“.[5][6]

Remove ads

Leben in der DDR 1953–1976

Zusammenfassung

Kontext

Erste Jahre in der DDR 1953–1965

Im Mai 1953 siedelte Wolf Biermann als Sechzehnjähriger in die DDR über.[7][8][9] Er wohnte in Gadebusch bei Schwerin in einem Schulinternat und besuchte die dortige Oberschule. Wolf Biermann wurde Mitglied der FDJ und wurde nach eigenen Angaben bereits 1953 vom Ministerium für Staatssicherheit (MfS) als Geheimer Informator (GI) angeworben, was er aber verweigerte.[10] 1955 legte er das Abitur ab.

Seit diesem Jahr studierte Wolf Biermann in Ost-Berlin Politische Ökonomie an der Humboldt-Universität, brach dies aber nach zwei Jahren ab. Seit 1957 war er Regieassistent am Berliner Ensemble unter Helene Weigel und dort an mehreren Inszenierungen beteiligt. 1959 begann er ein Studium der Philosophie (unter anderem bei Wolfgang Heise) und der Mathematik an der Humboldt-Universität.[7]

1960 lernte Wolf Biermann den Komponisten Hanns Eisler kennen, der ihn danach förderte und maßgeblich prägte. Er begann, eigene Gedichte und Lieder zu schreiben. 1961 wurde er Kandidat der SED und gründete das Berliner Arbeiter-Theater (b.a.t.) in Berlin-Prenzlauer Berg mit weiteren jungen Künstlern.[11] Spätestens seit 1962 trat Wolf Biermann bei kleineren Veranstaltungen mit einigen Liedern auf.[12] In diesem Jahr erschienen auch erstmals einige Gedichte in einer Anthologie. Am 11. Dezember 1962 sang er bei dem legendären Lyrikabend in der Akademie der Künste und erhielt dort den meisten Beifall von allen Beteiligten.

Im März 1963 wurde sein Stück Berliner Brautgang (über den Berliner Mauerbau) am b.a.t. vor der Aufführung verboten und das Theater geschlossen.[13] Wolf Biermann erhielt ein befristetes Auftrittsverbot für ein halbes Jahr. Er bekam für sein Philosophie-Studium trotz erfolgreich verteidigter Abschlussprüfung kein Diplom ausgehändigt.[14] Außerdem wurde er nach Ablauf seiner Kandidatenzeit nicht als Mitglied der SED aufgenommen.[15]

Danach durfte Wolf Biermann wieder öffentlich auftreten. 1964 hatte er seinen ersten Gastspielauftritt in der Bundesrepublik. Im April 1965 sang er in einem Kabarett-Programm von Wolfgang Neuss in Frankfurt am Main einige Lieder, die dann zusammen mit Texten von Neuss als Langspielplatte veröffentlicht wurden.[16] Unter anderem trug Wolf Biermann Teile von Deutschland ein Wintermärchen vor. Das erste Kapitel von Deutschland ein Wintermärchen hatte Wolfgang Neuss bereits vorher am 8. Mai 1965 in seiner satirischen Zeitschrift „Neuss-Deutschland“ veröffentlicht.[17] Rückblickend meinte Wolf Biermann dazu: „Das war die Kriegserklärung an die Herrschenden. Und damit war im Grunde auch Schluss.“[18]

Margot Feist (später verheiratete Honecker) lebte nach dem Tod ihrer Mutter 1940 als 13-jährige einige Zeit in Hamburg bei der Tante und der Großmutter von Wolf Biermann.[19][20] Sie erzählte, dass sie den sechsjährigen Wolf Biermann nur einmal 1943 erlebt habe, als er vom Tod seines Vaters im KZ Auschwitz erfahren habe.[21] Nach Darstellung Biermanns bat seine Mutter die „Genossin Honecker“ 1963 in einem Brief, sich um ihren Sohn zu kümmern, damit dieser „nicht falsche Wege“ mit „falschen Freunden“ gehe. Bei einem Gespräch im Ministerium Unter den Linden hätten Biermann und Margot Honecker über politische Fragen diskutiert, etwa, ob Chruschtschows „mutiger Versuch“, sich vom Stalinismus zu lösen, richtig sei. Man habe einander geduldig zugehört und „ohne Falsch“ gesprochen.[22]

Wie Biermann weiter in seiner Autobiografie schreibt, kam es 1965 auch zu einer Begegnung in seiner Wohnung in der Chausseestraße, bei der er mit ihr „Tacheles“ reden wollte. Sie habe lange auf ihn eingeredet, an sein Klassenbewusstsein appelliert und Pflichten gegenüber seinem Vater angemahnt. Wenn er „den richtigen Weg“ gehe, könne er der „größte Dichter“ der DDR werden.[23] Das letzte Treffen, bei dem Margot Honecker noch einmal auf ihn eingeredet habe, sich nicht von der DDR zu entfernen, habe Anfang Dezember 1965, also kurz vor dem berüchtigten 11. Plenum des ZK der SED, stattgefunden.[24]

Auftrittsverbot 1965–1976

In den elf Jahren, in denen Wolf Biermann in der DDR nichts veröffentlichen konnte, erschienen seine Werke in der Bundesrepublik Deutschland, wo er vor allem als Kritiker der DDR wahrgenommen wurde. Biermann war den DDR-Behörden seit langer Zeit ein Ärgernis, da er sich auf die Traditionen des Marxismus bezog, um die bestehenden Verhältnisse im eigenen Land zu kritisieren. Er wandte sich gegen Untertanengeist und staatliche Bestrebungen, die Freiheiten der Bürger einzuschränken. Immer wieder bezog er sich dabei auf sein Idol Rosa Luxemburg („Die DDR braucht endlich – und wie! – / Rosas ‚rote Demokratie‘“).[25]

1965 veröffentlichte er seinen ersten Lyrikband Die Drahtharfe im West-Berliner Verlag Klaus Wagenbach. Darin kritisierte er offen und sehr polemisch die Verantwortlichen und die Zustände in der DDR. Die sinnliche Natur- und Liebeslyrik der Sammlung lässt Biermanns Vorbilder François Villon und Bertolt Brecht erkennen. Sie avancierte zu einem der erfolgreichsten Lyrikbände der deutschen Nachkriegsliteratur.[26] Seine offene und polemische Kritik an den Verantwortlichen für die Zustände in der DDR führte zu heftigen Gegenreaktionen. Gegen Wolf Biermann wurde in Zeitungen und Zeitschriften eine wochenlange Kampagne geführt, in der er beschimpft wurde. Im SED-Zentralorgan Neues Deutschland erschien gegen ihn der Artikel Der nichts so fürchtet wie Verantwortung von Klaus Höpcke, der zu „mehr Angriffsgeist gegen Positionen ideologischer Koexistenz“ aufforderte.[27]

Auf dem 11. Plenum des ZK der SED Ende des Jahres wurde dann ein totales Auftritts- und Publikationsverbot gegen ihn verhängt. Auch gegen Schriftsteller wie Stefan Heym, Günter Kunert, Manfred Bieler, Werner Bräunig, Heiner Müller sowie den Naturwissenschaftler Robert Havemann wurde vorgegangen.[28] Man warf Biermann, Stefan Heym und Heiner Müller „Skeptizismus“ und „spießbürgerliches, anarchistisches Verhalten“ vor.[29] Erich Honecker, Berichterstatter der Sitzung, bezeichnete die DDR als „saubere(n) Staat“, in dem es „unverrückbare Maßstäbe der Ethik und Moral, für Anstand und gute Sitte“ gebe, und hielt den kritisierten Schriftstellern „liberalistische“ und pornographische Neigungen vor.[30]

Autoren wie Jean Améry, Heinrich Böll, Siegfried Unseld, Klaus Wagenbach und Peter Weiss kritisierten die Maßnahmen. Hans Werner Richter lud Wolf Biermann im April 1966 zu einer Tagung der Gruppe 47 in Princeton ein, und Marcel Reich-Ranicki schrieb seinen ersten Artikel über ihn.[31] Wolf Biermann empfand die Diffamierungskampagne auch deswegen als kafkaesk, weil die verrissenen Texte in der DDR gar nicht gelesen werden konnten.[32]

Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) eröffnete den Operativen Vorgang (OV) „Lyrik“ gegen ihn und entwickelte einen 20-Punkte-Plan zur „Zersetzung“ seiner Person.[33][34] In den nächsten Jahren wurde er weitgehend isoliert.[35] 1967 (und 1969?) gelang es Wolf Biermann, bei zwei Veranstaltungen in Weimar dennoch aufzutreten.[36]

Biermann machte aus seinem Wunsch nach Veränderung, Demokratisierung und Entstalinisierung keinen Hehl und zeigte in dem Gedicht In Prag ist Pariser Kommune offene Sympathien für den Prager Frühling („Die Revolution macht sie wieder frei / Marx selber und Lenin und Rosa und Trotzki / stehen den Kommunisten bei“).[37] Wie seine Hetzlieder gegen den Krieg und Lobpreisungen des Friedens bezeugen, lehnte er die kapitalistischen Verhältnisse der Bundesrepublik weiter ab. Die Lieder wurden in den Sammelband Mit Marx- und Engelszungen aufgenommen, in dem sich auch sein bekanntes Gedicht Ermutigung befindet. In dem bereits 1964 entstandenen Text Deutschland ein Wintermärchen prangerte er die Relikte des preußischen Staatsdenkens in der DDR an und beschwor die Tradition der Arbeiterbewegung in Deutschland.[38]

1968 erschien seine erste eigene Langspielplatte Chausseestraße 131. Die Aufnahmen entstanden in seiner Wohnung mit Hilfe eines aus dem Westen geschmuggelten Grundig-Tonbandgeräts sowie eines Sennheiser-Mikrofons. Dieses fing durch seine Kugelcharakteristik auch noch die Geräusche der vorbeifahrenden Straßenbahn ein.[39] Die Platte wurde im Westen veröffentlicht. Dafür erhielt er 1969 den Fontane-Preis der Stadt Berlin (West). Bei der Verleihung erklärte er, dass er den Preis an die Außerparlamentarische Opposition weitergebe, ebenso wie Peter Schneider, was für erhebliche Aufmerksamkeit sorgte. Er „stiftete“ die 10.000 DM des Preisgeldes den „politischen Verfolgten“, die der Anwalt Horst Mahler vertrat.[40] In der DDR kursierten zahlreiche Kopien von Liedern und Liedtexten von Wolf Biermann, was strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen konnte.[41]

1971 wurde Wolf Biermann zur Aufführung seines Stückes Der Dra-Dra nach Göteborg in Schweden eingeladen. Der Minister für Staatssicherheit und weitere Verantwortliche planten, ihm danach die Wiedereinreise in die DDR zu verweigern und ihm die Staatsbürgerschaft der DDR zu entziehen.[42] Wolf Biermann verzichtete auf die Reise.

1973 durfte er zu seiner kranken Oma Meume nach Hamburg fahren.[43] Er nutzte die Möglichkeit und nahm seine erste Schallplatte in einem westdeutschen Tonstudio in Frankfurt am Main auf.[44] In diesem Jahr reiste er auch nach Moskau. Da er bereits als gefährlicher „Abweichler“ galt, wollte er die Reise nicht als Künstler antreten und schloss sich einer offiziellen Reisegruppe an, die das „sozialistische Bruderland“ besuchen durfte. Die späteren Aktenfunde zeigen, dass die Stasi ihn auch hier im Blick hatte und nichts gegen den Ausflug unternehmen wollte: Nach dem Strafgesetzbuch der DDR konnte nicht nur „staatsfeindliche Hetze“ gegen die eigene „Staats- oder Gesellschaftsordnung“, sondern auch ein „Staatsverbrechen“ gegen „ein anderes sozialistisches Land“ bestraft werden.[45]

1974 wurde Wolf Biermann die Reise zum Empfang des Jacques-Offenbach-Preises der Stadt Köln verwehrt, ihm aber dafür das Angebot gemacht, auf die Staatsbürgerschaft der DDR zu verzichten, was er ablehnte.[46]

Am 11. September 1976 konnte Wolf Biermann beim Uckermärkischen Kirchentag in der Nikolaikirche in Prenzlau auftreten, da der verantwortliche Jugendpfarrer davon niemanden vorher informiert hatte.[47] Die Staatssicherheit war davon überrascht und fertigte Protokolle an.[48] Er erklärte danach in einem Rundfunkinterview, dass er in der DDR bleiben wolle.[49]

Remove ads

Leben in der Bundesrepublik 1976–1989

Zusammenfassung

Kontext

Ausbürgerung aus der DDR

Die Ausbürgerung Biermanns im Jahr 1976 war ein einschneidendes Erlebnis für die Künstler- und Dissidenten-Szene der DDR. Biermann war auf Einladung der IG Metall auf einer Konzertreise.[50] Das erste Konzert fand, vom WDR live übertragen, am 13. November 1976 in der Kölner Sporthalle statt. Es war der Auslöser für die Ausbürgerung „wegen grober Verletzung der staatsbürgerlichen Pflichten“. Am Nachmittag des 16. Novembers verbreitete die DDR-Nachrichtenagentur ADN den Beschluss des Politbüros.[51] Noch am gleichen Tag wurde eine Protestresolution mehrerer prominenter DDR-Schriftsteller veröffentlicht, der sich etwa 100 weitere Personen anschlossen. In dieser Zeit sendete die ARD am 19. November 1976 das Konzert in voller Länge ab 22.05 Uhr, so hörten viele DDR-Bürger zum ersten Mal Biermanns Lieder.

Zahlreiche Proteste gab es auch in der Bundesrepublik. In Marburg unterzeichneten gleichzeitig mehrere Dutzend DKP-Mitglieder eine Protesterklärung.

Vielfach wurde Biermanns Ausbürgerung als Menetekel und „Anfang vom Ende der DDR“ bewertet.[52] So sah etwa Jurek Becker einen Zusammenhang zwischen der Ausbürgerung Biermanns und dem Ende der DDR.[53]

Nächste Jahre

Wolf Biermann lebte in den ersten Wochen nach der Ausbürgerung bei Bekannten, wie Jakob Moneta, Heinrich Böll und Günter Wallraff. Dann kaufte er ein Haus in Hamburg am Hohenzollernring, in das er mit seiner Frau Christine und dem Sohn, sowie mit Eva-Maria Hagen und deren Tochter Nina Hagen und Sibylle Havemann und deren Sohn zog.[54]

Wolf Biermann versuchte sich in der neuen ungewohnten Situation zurechtzufinden und wurde dabei von Freunden wie Günter Wallraff unterstützt. Dieser empfahl ihm den linken Musikproduzenten Diether Dehm als Manager. Der war aber seit mehreren Jahren Inoffizieller Mitarbeiter des MfS, wie auch seine Frau.[55] Er verfasste in der folgenden Zeit Berichte über Wolf Biermann, beendete dieses aber Ende 1978.[56][57][58] Ihre gemeinsame Zusammenarbeit dauerte etwa zehn Jahre.[59]

Wolf Biermann trat der Kommunistischen Partei Spaniens (PCE) in der Exilgruppe Hamburg bei, da er nicht zur SED-nahen DKP wollte.[60] Dies war ungewöhnlich, da sie eigentlich für spanische Gastarbeiter organisiert war. In den folgenden Jahren wandte er sich aber vom Kommunismus ab.

Wolf Biermann schrieb in den nächsten Jahren zahlreiche neue Lieder, beteiligte sich an der Friedensbewegung, engagierte sich gegen die Planung der Anlagen für die Lagerung von Atommüll in Gorleben (Lied Gorleben soll leben...), gab zahlreiche Konzerte und veröffentlichte Schallplatten und CDs. In seinen Liedern kritisierte er weiter die SED-Parteidiktatur in der DDR und mischte sich mit Reden und Aufsätzen in tagespolitische Fragen der Bundesrepublik ein.[61]

Im April 1982 konnte Wolf Biermann nach einem persönlichen Brief an Erich Honecker noch einmal in die DDR fahren, um seinen todkranken Freund Robert Havemann in Grünheide zu besuchen. Dabei wurde er von einem großen Aufgebot der Volkspolizei und der Staatssicherheit während seines gesamten Aufenthalts begleitet. Im Oktober 1989 erhielt er keine Einreiseerlaubnis in die DDR, um an der großen Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz am 4. November sprechen zu können.[62] Erst am 1. Dezember 1989 durfte Biermann bei einem Konzert in den Leipziger Messehallen erstmals wieder in der DDR auftreten. Das Konzert wurde im bundesdeutschen und im DDR-Fernsehen live übertragen.

Remove ads

Leben in Deutschland seit 1990

Zusammenfassung

Kontext

Seit 1990 engagierte sich Wolf Biermann auch in der DDR und war bei der Besetzung der Stasi-Zentrale in Berlin im Januar beteiligt. Er wies auf MfS-Tätigkeiten einiger DDR-Schriftsteller hin, so auf „Sascha Arschloch“ (Sascha Anderson).[63]

1992 erhielt er Einsicht in die Akten über ihn im operativen Vorgang (OV) „Lyriker“. Darin habe er „beim ersten Überfliegen der rund fünfzigtausend Seiten an die siebzig verschiedene Spitzel“ gefunden. „Permanente Leibspitzel, die mein Leben in allen Details ausspionierten, die mich im Osten intensiv, aber später dann auch im Westen betreuten, gab es an die fünfzehn.“ Inzwischen hätten „die Mitarbeiter der BStU […] weit über zweihundert Spitzel gefunden, die gelegentlich Berichte für meinen zentralen Operativen Vorgang (ZOV ‚Lyriker‘) beigesteuert haben.“ „Die meisten dieser IMs, das versteht sich, kreuzten zufällig meinen Weg, berichteten anschließend aber gewissenhaft ihrem Führungsoffizier.“[64]

Bei einem Konzert im Wiener Burgtheater zitierte Biermann aus den Transkripten der Tonbänder, die das MfS in seiner Wohnung aufgenommen hatte. Unter anderem las er eine Stelle vor, die die Geräusche beim Geschlechtsverkehr mit seiner damaligen Lebensgefährtin Eva-Maria Hagen schildert.[65] Der Übersetzer Harry Rowohlt zitierte die Passage später ungenau mit den Worten: „Beischlafgeräusche. Danach Ruhe im Objekt.“[66]

Abkehr vom Kommunismus

Nachdem Biermann zunächst an eine Reform des Sozialismus geglaubt hatte („So oder so, die Erde wird rot“), gab er ihm nach dessen Scheitern in der DDR keine Chance mehr. Auch eine Kritik am Stalinismus könne nicht zu einem wahren Kommunismus führen. In seinem Essayband Über Deutschland Unter Deutschen (2002) schrieb er über sein großes Vorbild: „Brechts bester Einfall war es, Kommunist zu werden. Sein schlechtester Einfall: Kommunist zu bleiben.“[67]

Wie Biermann beschreibt, wurde ihm „der Glaube an den Kommunismus […] eingepflanzt“ wie bei Gläubigen anderer Religionen. Er habe das Kommunistische Manifest als Bibel betrachtet und keine Bekehrungen nötig gehabt wie die Renegaten Manès Sperber, Robert Havemann und Arthur Koestler, die in jungen Jahren mit der bürgerlichen Gesellschaft gebrochen hätten. In der DDR habe er mit „den Genossen“ nicht „um die kommunistische Idee selbst“, sondern um ihre totalitäre Praxis gestritten und geglaubt, Kommunismus sei mit Demokratie vereinbar. Dies sei nicht nur ein Irrtum, sondern eine „Ironie des Schicksals“, habe dieser „Irrglaube“ doch dazu geführt, sich überhaupt zu engagieren und nicht in den Westen zu gehen. Es sei nicht leicht gewesen, sich von der „Illusion Kommunismus“ zu lösen, doch ein „tapferer Bruch“ sei kein „Zusammenbruch“. So schrieb er in dem Lied für seinen Freund Arno Lustiger: „Nur wer sich ändert, bleibt sich treu.“[68]

Nähe zu CDU und CSU

1998 trat Biermann auf der Klausurtagung der CSU in Wildbad Kreuth auf. Die „unverkrampfte, freundschaftliche Atmosphäre“ habe ihn gefreut, erklärte er anschließend.[69] 2012 lobte er den vormaligen Bundeskanzler Helmut Kohl: Mit seinem Ziel einer deutschen Wiedervereinigung sei er klüger gewesen „als wir alle zusammen damals“. „Als die Chance da war, hat er sie schneller als andere erkannt und tapferer, mutiger, frecher genutzt als andere.“ Der Beitritt Ostdeutschlands zur bestehenden Bundesrepublik anstelle eines politischen Neuanfangs sei dabei die einzig mögliche Entscheidung gewesen. 1989 hatte Biermann noch gesagt, er könne „das Wort WIEDER nicht ertragen. Ich meine Wiedervereinigung“. Er wünsche sich, „dass zwei Deutschländer da sein können, die einen friedlichen und demokratischen Wettstreit versuchen“. Friedrich Schorlemmer nannte ihn 2014 deswegen einen Wendehals.[70] Weiterhin lobt Biermann Kohl dafür, „dieses politische Genie Angela Merkel“ als solches erkannt zu haben; „die ist sozusagen das Beste, was die DDR hervorgebracht hatte.“ „Im allerbesten Sinne langweilig ist aus meiner Sicht dieser Kohl.“[71]

2013 gab er bekannt, er werde die CDU wählen, und empfahl Merkel als Kanzlerin, obwohl ja eigentlich die SPD immer seinem Herzen näher gewesen sei.[72]

Israel

2006 erklärte Biermann, dass er zunehmend das ihm „fremdvertraute Israel“ als sein „Vaterland“ ansehe. Einer Mehrheit der Deutschen und Europäer wirft er fehlendes Verständnis für den Nahostkonflikt und einen Mangel an Empathie für die politischen Dilemmata des jüdischen Staates vor: „Was mich anwidert, das ist die großmäulige Besserwisserei der Wenigwisser in Europa.“ Als Gründe nennt er Antisemitismus gegenüber der jüdischen und „Rassendünkel“ gegenüber der arabischen Seite: Die Juden blieben „auch nach Meinung des gebildeten Elite-Packs an allem schuld“, wohingegen „die Araber für unmündige Menschen dritter Klasse“ gehalten würden, „an die man noch keine aufklärerisch-humanen Maßstäbe anlegen“ dürfe.[73]

Weitere Standpunkte

Biermann befürwortete das Eingreifen der NATO im Kosovokrieg 1999[74] und den Irakkrieg der USA und ihrer Verbündeten 2003. Im Spiegel verspottete er die Kriegsgegner als „Nationalpazifisten“, die „Frieden irgendwie geiler als Krieg finden“.[75] Im Herbst 2006 meinte er, der Irak-Krieg hätte 2003 vermieden werden können, wenn Deutschland und Frankreich sich an der Koalition der Willigen im Vorfeld des Angriffs beteiligt hätten, da in diesem Falle Saddam Hussein abgetreten wäre.[73]

2006 trennte sich Biermann nach über dreißigjähriger Zusammenarbeit vom Verlag Kiepenheuer & Witsch und wechselte zu Hoffmann und Campe. Er hatte sich über ihn betreffende Inhalte des Buches Lichtjahre – Eine kurze Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis heute von Volker Weidermann geärgert, das bei Kiepenheuer & Witsch erschienen war. Die drei Seiten lange Passage über ihn schloss mit der Bemerkung, nach seinem Werk Großer Gesang des Jizchak Katzenelson sei es „sehr, sehr still um Wolf Biermann geworden“.[76]

In einem Interview zu einem Auftritt mit der Jazz-Band Zentralquartett nach einem Kommentar zur aktuellen NSA-Affäre gefragt, erwiderte Biermann, das berühre ihn „überhaupt gar nicht“. Er halte diese Kritik „für eine hysterische Propaganda-Idiotie“; es sei ein Unterschied, „ob ein totalitärer Staat die Menschen bespitzelt oder ob eine Demokratie sich über den Streit in der Welt informieren möchte“.[77]

Im Vorfeld der Bundestagswahl 2025 äußerte sich Biermann lobend über Robert Habeck, den damaligen Kanzlerkandidaten von Bündnis 90/Die Grünen. Habeck scheine „einer von dieser Sorte zu sein, die immer noch lernen wollen“.[78]

Auftritt im Bundestag 2014

Am 7. November 2014 war Biermann anlässlich des 25. Jahrestages des Mauerfalls vom Präsidenten des Deutschen Bundestages Norbert Lammert zu einer Gedenksitzung in den Bundestag eingeladen worden, um das Lied Ermutigung[79] zu singen. Entgegen dem Einladungszweck und unter Verstoß gegen die Geschäftsordnung des Bundestages polemisierte er gegen die SED-Nachfolgepartei Die Linke („Drachenbrut“, „reaktionär“), sich selbst als „Drachentöter“ bezeichnend.[80] Willi Winkler wies in diesem Zusammenhang auf Biermanns Stück Der Dra-Dra. Die Große Drachentöterschau in acht Akten mit Musik hin, das Anfang der 1970er Jahre in München für einen Theaterskandal gesorgt hatte.[81]

Appell gegen den russischen Krieg in der Ukraine 2022

Im Februar 2022 startete Biermann gemeinsam mit seiner Frau Pamela, dem Schauspieler Burghart Klaußner und dem Kulturmanager Ulrich Schreiber im Rahmen der sich zuspitzenden diplomatischen Krise zwischen Russland und der Ukraine einen Appell, der sich gegen eine russische Invasion auf ukrainischem Boden richtete. Wörtlich heißt es in dem Appell, der innerhalb weniger Wochen von mehreren hundert nationalen und internationalen Intellektuellen und Künstlern, darunter die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller, der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger und der Osteuropahistoriker Karl Schlögel, unterschrieben wurde:

„Es kann nicht schweigend hingenommen werden, dass über achtzig Jahre nach dem Münchner Abkommen in Europa wieder unverhohlen mit einem Einmarsch in fremdes, souveränes Territorium gedroht wird.“ Und weiter: „Wir unterstützen den Dialog mit Russland, fordern aber den sofortigen und bedingungslosen Abzug der russischen Truppen.“[82]

Nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte, plädierte Biermann für die Lieferung schwerer Waffen an das überfallene Land. Den von Alice Schwarzer in der Zeitschrift Emma initiierten Appell an Bundeskanzler Scholz lehnte er ab. Schon sein eigenes Leben erlaube nicht, nun Pazifist zu sein. Er habe nur überlebt, weil Soldaten aus der Sowjetunion, den Vereinigten Staaten und Großbritannien ihr Leben riskiert hätten, „damit der kleine Biermann leben kann“.[83] Nun kämpfe die Ukraine einen solchen Freiheitskrieg, eine Bezeichnung, die von Heinrich Heine eingeführt worden sei.[84]

Biermanns Gitarren

Ab Oktober 1967 nahm Biermann bei Willi Schlinske Gitarrenunterricht und eignete sich die Grundlagen des klassischen Gitarrenspiels an.[85] Biermann hat oft Gitarren gespielt, die in Markneukirchen gefertigt wurden, beispielsweise von Adolf Richard Meinel (1910–2009). Später beschrieb er seine Bitte um Reparatur einer Gitarre bei diesem im Jahre 1965.[86] Des Weiteren spielt Biermann Instrumente der Gitarrenbauer Richard Jacob „Weißgerber“ und Curt Claus Voigt.[87]

Anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls erhielt Biermann im Juni 2019 den Preis für das Lebenswerk der Koblenz International Guitar Academy gGmbH, die diesen Preis für besondere Verdienste um die Gitarre vergibt.[88]

Remove ads

Privatleben

Wolf Biermann heiratete zweimal und hat zehn Kinder.[89]

- Mit Brigitte Soubeyran hat Wolf Biermann einen leiblichen (* 1965) und einen angenommenen Sohn (* 1957; † 2022), dessen Vater der Pantomime Jean Soubeyran ist.

- Von 1965 bis 1972 war Wolf Biermann der Lebensgefährte von Eva-Maria Hagen, der Mutter von Nina Hagen. Zeitweilig war er Ziehvater von Nina Hagens Tochter Cosma Shiva Hagen.[90][91]

- Mit Sibylle Havemann, der Tochter von Robert Havemann, hat Wolf Biermann den Sohn Eliyah,[92] der als orthodoxer Jude mit seiner Familie in Israel lebt.

- Von 1975 bis etwa 1983 war er mit der Ärztin Christine Barg verheiratet[93], mit der er zwei Söhne (* 1975, * 1980) und eine Tochter (* 1980) hat. Der jüngere Sohn Til Biermann ist bei den Zeitungen B.Z. und Bild als Journalist tätig[94].

- 1989 heiratete Wolf Biermann Pamela Rüsche, mit der er auch gemeinsam auftritt. Aus dieser Ehe gingen ebenfalls drei Kinder hervor, zwei Söhne (* 1988 und * 1989) und eine Tochter (* 2000).

Biermann lebt und arbeitet in Hamburg-Ottensen.[95]

Remove ads

Auftritte (Auswahl)

1962–September 1976

- Februar 1962 Berlin, Humboldt-Universität, Audimax[96]

- 11. Dezember 1962, Berlin, Akademie der Künste, Lyrikabend

- 1964 Berlin, Kabarett Die Distel

- 1964 Bundesrepublik, erste Auftritte

- 1965 Frankfurt am Main, Kabarett-Abend mit Wolfgang Neuss, mit LP-Aufnahme

- 1967 Weimar, FDJ-Studentenklub Kasseturm[97]

- 1967 Weimar, Hochschulsommerseminar für Germanistik

- 1969 Weimar, Studentenklub Kasseturm[98]

- 11. September 1976, Prenzlau, Nikolaikirche, Uckermärkischer Kirchentag, letzter Auftritt in der DDR bis 1989[99]

November 1976–November 1989

- 13. November 1976, Köln, Stadthalle, Konzert vor 7000 Zuschauern, führte zur Ausbürgerung

- 19. November 1976, Bochum, erstes Konzert nach der Ausbürgerung

- 1985 Berlin, Tempodrom, AIDS-Benefiz von Rosa von Praunheim[100]

Seit Dezember 1989

- 1. Dezember 1989, Leipzig, Messehallen, erstes Konzert in der DDR seit 1976, übertragen in DDR-Fernsehen und ARD

- 8. November 2014, Berlin, Berliner Ensemble, Konzert mit dem Zentralquartett, zum 25-jährigen Jubiläum des Mauerfalls[101]

- November 2016 Berlin, Berliner Ensemble, Galakonzert zum 80. Geburtstag[102]

- November 2021, Berlin, Berliner Ensemble, Galakonzert zum Geburtstag[103], mit Festvortrag von Ilko-Sascha Kowalczuk[104]

Remove ads

Rezeption

Zusammenfassung

Kontext

Für die DDR war Wolf Biermann laut Stefan Wolle ein „Skandal par excellence“. Obwohl er staatlichen Repressionen ausgesetzt war, gingen viele Zeilen seiner Gedichte als geflügelte Worte in den Sprachgebrauch ein, etwa die Redensart vom „sozialistischen Gang“. Sein gesungenes Gedicht Ermutigung entwickelte sich „fast zum Volkslied“ und zur „heimlichen Nationalhymne der DDR“.[105] Es wurde bei Kirchentagen gesungen und in kirchliche Liederbücher aufgenommen.

Biermanns Gedichte sind meist als Lieder konzipiert, die laut Christine Knobloch und Hermann Korte ihre eigentliche Wirkung durch den unverwechselbaren Vortrag mit Pausen, Einschüben und Reflexionen gewinnen. Er wolle das Publikum aktivieren („Ach verzagt nicht, Freunde“, „Warte nicht auf bessre Zeiten“) und auch im politischen Kampf den Genuss und die Emotionen nicht vergessen. Die Musik sei eingängig, reduziere aber nicht den Text, sondern bürste ihn gegen den Strich. Mit seinen Liedern habe Biermann den Nerv der Studentenbewegung getroffen.[106]

Biermanns lyrisches Werk wurde vielfach ausgezeichnet. Marcel Reich-Ranicki sprach von der Frische, Unmittelbarkeit und „urwüchsige(n) Kraft“ der Verse und lobte ihre Naivität im Sinne der Definition Friedrich Schillers. Sie seien einfach und würden auf die Dunkelheit verzichten, die in Deutschland gut munde und zünftigen Literaturforschern „das Geschäft der Interpretation“ ermögliche. Biermann meide schwierige Metaphern und bevorzuge einfache Bilder, so in seiner Ballade vom preußischen Ikarus, die zu seinen schönsten Gedichten gehöre. Von der Mehrheit der bundesdeutschen Lyriker unterscheide ihn, dass er „ein Fundament in sich selber“ habe.[107]

Es sei erstaunlich, wie leicht Biermann die Sprachebenen wechseln, von Umgangssprache in hochpoetische Bereiche übergehen könne. Seine Dichtung verbinde „zärtliche Lyrismen mit […] Vulgarismen“, die einander nicht entwerten oder „denunzieren“ würden. Die Kritiker hätten sich bislang überwiegend mit den zeitgeschichtlichen und politischen Aspekten Biermanns befasst und ihn nicht als Lyriker, „sondern vielseitigen oppositionellen Kleinkünstler“ betrachtet.[108]

Die Liebeslyrik der ersten, in der Bundesrepublik gefeierten Gedichtsammlungen Die Drahtharfe und Mit Marx- und Engelszungen verzichtete laut Keith Bullivant darauf, politische Zusammenhänge der DDR darzustellen. Wie für andere DDR-Autoren sei die Liebesbeziehung oder der Locus amoenus auch für Biermann eine Nische gewesen, in die man sich habe zurückziehen können, um den Zwängen des Systems zu entkommen; die Intimsphäre sei ein Politikum geworden.[109]

Es gab auch ablehnende und kritische Kommentare. So monierte Christian Schultz-Gerstein: „Wo es auf Sinn ankäme, stellt Biermann lediglich politische Gesinnungslyrik zum Mitklatschen her“.[110]

Nach Auffassung Dieter E. Zimmers lässt sich bei Biermann gut erkennen, wie die Kenntnis der Entstehungsbedingungen eines Werkes auch die Rezeption beeinflusst. Man schätze ein Kunstwerk, wenn es sich gegen Widerstände habe durchsetzen können. Es sei bemerkenswert, dass Biermanns Werk trotz der Missbilligung der Obrigkeit entstanden sei, die es „Zeile für Zeile“ besiegt habe.[111] Auch Zimmer geht auf die proteushafte Wandlungsfähigkeit Biermanns ein, der die unterschiedlichsten Tonfälle beherrsche, „feierlich“ und „hölderlinisch“ ebenso wie ichbezogen, agitatorisch oder bänkelsängerhaft sein könne.[112]

Bereits 1967 hatte Zimmer sich mit Biermann auseinandergesetzt und die gegen ihn gerichtete Kampagne verurteilt. Nun denunziere ihn niemand mehr als „den politischen Pornographen“, der die sozialistische Arbeiterschaft beschmutze. Es sei riskant, Biermann zu beschimpfen und dem Volk ausreden zu wollen, da gerade dies ihn populär gemacht habe.[113] Seit den Tagen Pierre-Jean de Bérangers – neben François Villon, Arthur Rimbaud und Bertolt Brecht ein Vorbild Biermanns – seien die Methoden verfeinert worden, einen kritischen Lyriker mundtot zu machen.[114]

In seiner zweiten Lebenshälfte beschäftigte Biermann sich vertieft mit dem eigenen Judentum. Seine 1994 erschienene Nachdichtung des Epos Dos lied vunem ojsgehargetn jidischn volk über die Vernichtung der Warschauer Juden wurde vielfach gelobt. Auf Anregung seines Freundes Arno Lustiger hatte er zunächst nur ein Kapitel des Poems übersetzt, dann aber „Feuer“ gefangen und das gesamte Werk unter dem Titel Großer Gesang vom ausgerotteten jüdischen Volk übertragen.[115] Jizchak Katzenelson, der Verfasser des Poems, hatte sich am Aufstand im Warschauer Ghetto beteiligt. Er wurde ins Sonder-KZ in Vittel gebracht und schrieb dort die Verse, bevor er nach Auschwitz deportiert und ermordet wurde. Laut Franz Hohler scheint das erschütternde Dokument gleichsam auf Biermann „gewartet zu haben“. Biermann kenne diese Schicksale aus eigener Erfahrung und sei „wortmächtig“ genug, sich vor dem Unsagbaren nicht abschrecken zu lassen. Wenn er etwa die Güterwagen beschreibe, die auf den Abtransport der Menschen warten, mobilisiere er die Expressivität seiner Sprache, um der Tragödie gerecht zu werden.[116]

Biermanns kritische Äußerungen, die sich gegen ganz unterschiedliche politische und gesellschaftliche Gruppierungen richteten, lösten immer wieder öffentliche Debatten und Auseinandersetzungen aus.[117] Für Jörg Lau ist Biermann mit „seinen politisch-ideologischen Bocksprüngen vom Kommunisten zum Antikommunisten“ ein „Beispiel für Eigensinn und permanente Selbstrevision“, womit sich die Gesellschaft schwertue.[118] Marcel Reich-Ranicki urteilte: „Eintracht zu stiften ist seine Sache nicht.“[119]

Im Juli 2021 erwarb die Staatsbibliothek zu Berlin Biermanns auf 100 Umzugskisten angewachsenes Archiv, darunter Manuskripte, das ab 1954 geführte 200-bändige Tagebuch sowie Ton- und Filmaufnahmen.[120]

Remove ads

Auszeichnungen

Zusammenfassung

Kontext

- 1969: Fontane-Preis der Stadt Berlin (West)

- 1973: Deutscher Schallplattenpreis

- 1974: Jacques-Offenbach-Preis der Stadt Köln, durfte nicht zur Preisverleihung reisen[121]

- 1975: Deutscher Schallplattenpreis

- 1977: Deutscher Schallplattenpreis

- 1979: Deutscher Kleinkunstpreis für Chanson

- 1989: Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg

- 1991: Mörike-Preis der Stadt Fellbach[122]

- 1991: Georg-Büchner-Preis

- 1993: Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf[123]

- 1998: Deutscher Nationalpreis[124]

- 2001: Heinz-Galinski-Preis

- 2006: Joachim-Ringelnatz-Preis für Lyrik[125]

- 2006: Großes Bundesverdienstkreuz[126]

- 2007: Ehrenbürgerwürde der Stadt Berlin

- 2008: Theodor-Lessing-Preis

- 2008: Ehrendoktor der Philosophie der Humboldt-Universität zu Berlin[127]

- 2015: Marion-Samuel-Preis

- 2017: Ehren-Victoria des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger,[128]

- 2017: Point-Alpha-Preis

- 2018: Ernst-Toller-Preis

- 2019: Preis der Koblenz International Guitar Academy für das Lebenswerk[129]

- 2020: Ehrendoktor der Universität Koblenz-Landau

- 2020: OVID-Preis des PEN-Zentrums deutschsprachiger Autoren im Ausland, erhalten und an Maryja Kalesnikawa weitergegeben im Oktober 2021[130]

- 2022: Arik-Brauer-Publizistikpreis: Sonderpreis für Wolf Biermann für sein Lebenswerk[131]

- 2025: Deutscher Musikautor*innen Preis der GEMA für sein Lebenswerk[132]

Ehrenbürger von Berlin

Nach einem Vorschlag der Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus erhielt Biermann 2007 das Ehrenbürgerrecht der Stadt Berlin. Er habe wie kein zweiter die Stadt besungen, das SED-Unrecht und die Teilung Berlins bekämpft.[133] Bereits 2003 hatte die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Marianne Birthler, in einem Brief an den regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit die Ehrenbürgerwürde für Biermann vorgeschlagen.[134]

Die SPD schloss sich dem nur widerwillig an, nachdem Biermann ihre Koalition mit der Linkspartei.PDS als Bündnis von „bankrotten sozialdemokratischen Apparatschiks“ mit „MfS-Kadern“ bezeichnet hatte. Die PDS enthielt sich der Stimme,[135][136] wiewohl es einzelne PDS-Abgeordnete gegeben hatte, die Biermann wegen seines „mutigen Eintretens gegen die SED“ geehrt hätten.[118] Das Berliner Abgeordnetenhaus nahm den fraktionsübergreifenden Antrag schließlich am 1. Februar 2007 an. Der Berliner Senat stimmte der Ehrung am 6. Februar 2007 zu.[137] In einer Reaktion bezeichnete Biermann die Debatte um seine Ernennung zum Ehrenbürger als „Provinzposse“ und äußerte später in Bezug auf den Berliner Senat, es sei „verbrecherisch, dass die SPD mit der PDS ins Bett“ gehe.[138] Am 26. März 2007 wurde Wolf Biermann zum 115. Ehrenbürger von Berlin ernannt.[139]

Remove ads

Sonstiges

Der polnische Pianist jüdischen Glaubens Władysław Szpilman schrieb 1946 ein Buch über seine Leidenszeit im Warschauer Ghetto zur Zeit des deutschen Nationalsozialismus. Das Buch wurde im kommunistischen Polen aus politischen Gründen danach nicht wieder verlegt. 52 Jahre später wurde Władysław Szpilman von seinem Sohn Andrzej Szpilman sowie von Wolf Biermann dazu ermutigt, das Buch erneut zu veröffentlichen (1998).[140] Biermann und Andrzej Szpilman kannten sich bereits mehrere Jahre durch die Produktion von Biermanns CDs in Andrzej Szpilmans Studio.[141] Wolf Biermann wurde wiederum von Władysław Szpilman gebeten, Anmerkungen für die deutsche Veröffentlichung zu verfassen, was Biermann dann tat.[142] Das Buch bzw. dessen Wiederveröffentlichung wurde ein großer internationaler Erfolg und war Vorlage für den Film Der Pianist.

Werke

Zusammenfassung

Kontext

Musikaufnahmen

LPs, CDs und weitere Tonaufnahmen

- Wolf Biermann zu Gast bei Wolfgang Neuss. 1965.

- 4 neue Lieder. 1968. (Im Verlag Klaus Wagenbach erschienene EP, darin: Ermutigung)

- Chausseestraße 131. 1968.

- Der Biermann kommt. 1970. (Niederländische Schwarzpressung von Tonbandaufnahmen aus der Mitte der sechziger Jahre)

- Wolf Biermann, CHILE – Ballade vom Kameramann / Comandante Che Guevara 1973 (CBS Single 1903)

- Zwei Lieder für die Sozialdemokratische Wählerinitiative (Warte nicht auf bessre Zeiten, Das Lied vom Schlimmsten). Herbst 1972. Schallarchiv Radio Bremen.

- Warte nicht auf beßre Zeiten. 1973. CBS. (Mit Mario Peters, Konrad Körner, Günter Sommer und Hans Schätzke)

- aah – ja! 1974.

- Liebeslieder. 1975.

- Es gibt ein Leben vor dem Tod. 1976.

- Der Friedensclown. 1977.

- Das geht sein’ sozialistischen Gang. 1977. (Doppel-CD mit Livekonzert vom 13. November 1976)

- Trotz alledem! 1978.

- Hälfte des Lebens. 1979.

- Eins in die Fresse, mein Herzblatt. 1980. (Live-Doppel-CD)

- Wir müssen vor Hoffnung verrückt sein. 1982.

- Im Hamburger Federbett. 1983.

- Die Welt ist schön … 1985.

- Seelengeld. 1986. (Doppel-CD)

- VEBiermann. 1988.

- Gut Kirschenessen. DDR – ça ira! 1989.

- Nur wer sich ändert. 1991.

- Süßes Leben – Saures Leben. 1996.

- Brecht, Deine Nachgeborenen. 1999. (Live-Doppel-CD)

- Paradies uff Erden – Ein Berliner Bilderbogen. 1999.

- Ermutigung im Steinbruch der Zeit. 2001. (Mitschnitt des Konzerts anlässlich des 25. Jahrestags der Ausbürgerung im Berliner Ensemble am 16. November 2001)

- Großer Gesang vom ausgerotteten jüdischen Volk, Lesung von Yitzak Katzenelson. 2004. (Live-Doppel-CD)

- Das ist die feinste Liebeskunst – Shakespeare-Sonette. 2005.

- Hänschen-klein ging allein … 2005. (Sonder-CD/Live-Mitschnitt eines Konzertes vom 5. Dezember 2004, im Verein Erkenntnis durch Erinnerung e. V. (Freier Träger der Gedenkstätte Bautzner Straße Dresden) bzw. der Stiftung Sächsische Gedenkstätten; nicht im Handel erhältlich)

- Heimat – Neue Gedichte. 2006. (Lesung)

- Heimkehr nach Berlin Mitte. 2007.

- in diesem Lande leben wir … 2011. Wolf-Biermann-Lieder mit dem Chamber Choir of Europe.

- Ach, die erste Liebe… Mit Pamela Biermann. 2013. (= Wolf Biermann Edition, Vol 28.)

- Warte nicht auf bessre Zeiten! Die Autobiographie. Hörbuch gelesen von Burghart Klaußner, 10 CDs, MDR/ Hörbuch Hamburg 2016, ISBN 978-3-95713-063-1.

- …paar eckige Runden drehn! Mit Pamela Biermann und ZentralQuartett. 2016. (= Wolf Biermann Edition, Vol 29.)

Monografien

Bücher von Wolf Biermann

- Die Drahtharfe. Klaus Wagenbach, Berlin 1965.

- Mit Marx- und Engelszungen. Gedichte, Balladen, Lieder. Klaus Wagenbach, Berlin 1968, (darin: Ermutigung).

- Der Dra-Dra. Die Große Drachentöterschau in acht Akten mit Musik. mit Noten und Illustrationen. Quarthefte, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1970.

- Deutschland. Ein Wintermärchen. 1972.

- Für meine Genossen. Hetzlieder, Gedichte, Balladen. 1972.

- Das Märchen vom kleinen Herrn Moritz, der eine Glatze kriegte. Illustrationen von Kurt Mühlenhaupt. München 1972.

- Nachlaß I. 1977.

- Preußischer Ikarus. 1978. darin Ballade vom preußischen Ikarus

- Das Märchen von dem Mädchen mit dem Holzbein. Ein Bilderbuch von Natascha Ungeheuer. 1979.

- Verdrehte Welt – das seh’ ich gerne. Lieder, Balladen, Gedichte, Prosa. 1982.

- Affenfels und Barrikade. 1986.

- Klartexte im Getümmel. 13 Jahre im Westen. 1990.

- Über das Geld und andere Herzensdinge – Prosaische Versuche über Deutschland. 1991.

- Alle Lieder. 1991.

- Der Sturz des Daedalus oder Eizes für die Eingeborenen der Fidschi-Inseln über den IM Judas Ischariot und den Kuddelmuddel in Deutschland nach dem Golfkrieg. 1992.

- Alle Gedichte. 1995.

- Wie man Verse macht und Lieder. Eine Poetik in acht Gängen. März 1997.

- Paradies uff Erden. Ein Berliner Bilderbogen. 1999.

- Über Deutschland Unter Deutschen. 2002.

- Die Gedichte und Lieder 1960 bis 2001. 2003.

- Eleven Outlined Epitaphs. Elf Entwürfe für meinen Grabspruch. Von Bob Dylan und Wolf Biermann, 2003.

- Das ist die feinste Liebeskunst. 40 Shakespeare Sonette. von Wolf Biermann und William Shakespeare, 2004.

- Heimat. Neue Gedichte. 2006.

- Fliegen mit fremden Federn. Nachdichtungen und Adaptionen. Hoffmann und Campe, Hamburg 2011, ISBN 978-3-455-40344-2.

- Warte nicht auf bessre Zeiten! Die Autobiographie. Propyläen Verlag, Berlin 2016, ISBN 978-3-549-07473-2.

- Im Bernstein der Balladen. Lieder und Gedichte. Propyläen Verlag, Berlin 2016, ISBN 978-3-549-07479-4.

- Barbara. Liebesnovellen und andere Raubtiergeschichten. Ullstein Buchverlage, Berlin 2019, ISBN 978-3-550-20025-0.

- Mensch Gott! Suhrkamp, Berlin 2021, ISBN 978-3-518-22523-3.

Einzeltexte

Unveröffentlichte Manuskripte, Gedichte und andere Texte in Sammelbänden anderer Herausgeber

- Berliner Brautgang. Ein Stück um den zwölften August. b.a.t. Berliner Arbeiter- und Studententheater, Berlin 1961 (Ormigdruck), unveröffentlicht, im Nachlass in der AdK.

- Liebesgedichte, herausgegeben von Gisela Steineckert, Berlin, 1962.

- Sonnenpferde und Astronauten, herausgegeben von Gerhard Wolf, Berlin 1964.

- Nachrichten von den Liebenden, herausgegeben von Gisela Steineckert, Berlin 1964.

- Meine Mietskasernenbraut. 1965.

- Berlin. 1965.

- Die Ausbürgerung. Anfang vom Ende der DDR. Herausgegeben von Fritz F. Pleitgen, Ullstein, Berlin 2001, ISBN 3-89834-044-9.

Übersetzungen seiner Werke

- The Wire Harp – Ballads, Poems, Songs. Übersetzt von Eric Bentley, mit Musiknoten. Helen and Kurt Wolff Book, Harcourt, Brace & World, New York 1967.

- Wolf Biermann, A Political Songwriter Between East and West. Goethe-Institut, USA 1992.

- Wolf Biermann: Poems and Ballads. Pluto Press, London 1977, ISBN 0-904383-60-1.

- Om penge og andre hjertesager Verlag Spektrum, 1991, Dänemark, ISBN 978-87-7763-033-0.

- Vent ikke på bedre tider. Digte – ballader – sange. Gyldendal, Dänemark 1970, ISBN 87-00-30121-3

- Wolf Biermann / Trille: So soll es sein – so wird es sein / Så er det sagt, at verden blir rød (Røde muldhvarp RM-Y 701), 1969, Dänemark.

- La Harpe des Barbels 1972, Collection 10 18 n° 706, Frankreich.

- Ainsi soit-il et ca ira, Christian Bourgois, Editeur 1978, Frankreich, ISBN 2-267-00136-5.

- Seul celui qui change reste fidèle à lui – meme. Huit discours sur l’Allemagne, Syllepse 2003, Frankreich, ISBN 2-84797-027-4.

- Moi aussi, j’ai été à la Stasi. Éditions de l’Aube, Frankreich 1990.

- Heinrich Heine & Wolf Biermann Tyskland: en vintersaga. Författarförlaget, 1982

- Taggtrådsharpan. ballader och dikter; med noten. PAN, Norstedt 1971.

- Uppmuntran Lena Granhagen sings Theodorakis & Biermann, Schweden 1972.

- Il coniglio divora il serpente – Sul guazzabuglio della Germania riunificata. [Das Kaninchen frisst die Schlange – Vom Wirrwarr des wiedervereinigten Deutschland], Edizioni Theoria, Rom/Neapel 1992, ISBN 88-241-0299-9.

- Canzone privata, canzone politica – Musica, poesia e rivolta, [Privates Lied, politisch’ Lied – Musik, Lyrik und Revolte], Donzelli Editore, Rom 1996, ISBN 88-7989-287-8.

- Otto lezioni – per un’estetica della canzone e della poesia [Acht Vorlesungen – zur Ästhetik des Liedes und des Gedichtes] – il canneto editore, Genova 2010, Italien, ISBN 978-88-96430-05-7

- Uorufu Bīaman Shishû, (Wolf Biermann Gedichtsammlung) Shobunsha, Japan 1972.

- Bīaman wa utau, (Biermann singt) Verlag: Shobunsha 1986, Japan

- Doitsu: hitotsu no fuyu monogatari (Deutschland ein Wintermärchen), Edition von Nomura, Osamu 1974.

- Horobosareta Yudaya no tami no uta. (Jizchak Katzenelson: „Großer Gesang des ausgerotteten jüdischen Volkes“) mit einem Essay von Wolf Biermann, Misuzu Shobō, Tokyo 1999.

- Berurin reminisensu (Erinnerungen an Berlin), Verlag: Shichosha, 1992, Japan. Sammelband Gedichte deutscher Autoren u. a. Gottfried Benn, Günter Grass, Wolf Biermann.

- Wolf Biermann. Shirim (Gedichte) Goethe-Institut, Israel 1991.

Remove ads

Literatur

- Roland Berbig u. a. (Hrsg.): In Sachen Biermann. Protokolle, Berichte und Briefe zu den Folgen einer Ausbürgerung. Links, Berlin 1994, ISBN 3-86153-070-8.

- Monika Boll, Dorlis Blume, Raphael Gross (Herausgeber): Wolf Biermann – Ein Lyriker und Liedermacher in Deutschland. Ch. Links Verlag, Berlin 2023, ISBN 978-3-96289-195-4.

- Robert Grünbaum: Wolf Biermann 1976. Die Ausbürgerung und ihre Folgen. 2., überarbeitete Auflage. Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, Erfurt 2011, ISBN 978-3-937967-85-1.

- Manfred Jäger: „Am liebsten“ Eine melancholische Ermutigung. Zu Wolf Biermanns Lied „Und als wir ans Ufer kamen“. In: Walter Hinck (Hrsg.): Gedichte und Interpretationen. Band 6: Gegenwart I (= Reclams Universal-Bibliothek. Nr. 7895). Reclam, Stuttgart 1998 [zuerst 1982], ISBN 978-3-15-007895-2, S. 320–327 [mit Literaturhinweisen].

- Lutz Kirchenwitz: Biermann, Wolf. In: Wer war wer in der DDR? 5. Ausgabe. Band 1. Ch. Links, Berlin 2010, ISBN 978-3-86153-561-4. 2010

- Birgit Lermen, Matthias Loewen: Lyrik aus der DDR. Exemplarische Analysen (= UTB. Band 1470). Schöningh, Paderborn 1987, ISBN 3-506-99387-9, S. 343–370.

- Doris Liebermann: Im traurigen Monat November war’s. Interview mit Wolf Biermann über die Ausbürgerung und die Folgen. In: DeutschlandArchiv. 6, 2006, S. 993–1003.

- Claus Christian Malzahn: Wolf Biermann. Die Odyssee des Preußischen Ikarus. In: Claus Christian Malzahn: Deutschland, Deutschland. Kurze Geschichte einer geteilten Nation. dtv, München 2005, ISBN 3-423-24486-0.

- Ehrhart Neubert: Geschichte der Opposition in der DDR 1949–1989 (= Forschungen zur DDR-Gesellschaft). 2. Auflage, Links, Berlin 1998, ISBN 3-86153-163-1, S. 224 (zugleich leicht bearbeitete Dissertation, Freie Universität Berlin, Fachbereich Politische Wissenschaft 1997; Online-Vorschau).

- Fritz Pleitgen (Hrsg.): Die Ausbürgerung. Anfang vom Ende der DDR. Wolf Biermann und andere Autoren. Ullstein, Berlin 2001, ISBN 978-3-89834-044-1.

- Oliver Schwarzkopf, Beate Rusch (Hrsg.): Wolf Biermann: ausgebürgert. Mit abschweifenden Anmerkungen und wichtigen Nichtigkeiten von Wolf Biermann, eingeleitet durch ein Interview von Renate Oschlies und Michael Maier. Fotos von Roger Melis. Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 1996, ISBN 3-89602-060-9.

- Peter Werres: Die Liedermacher Biermann und Degenhardt, eine Zwischenbilanz. 1960–1976. 5 Mikrofiches, University Microfilms International, Ann Arbor 1977, DNB 840637802 (Dissertation George Washington University, Washington, D.C. 1977).

- Dieter E. Zimmer: Wolf Biermann wird nicht vergessen. In: Hans Mayer (Hrsg.): Deutsche Literaturkritik. Vom Dritten Reich bis zur Gegenwart. Fischer, Frankfurt am Main 1983, ISBN 3-596-22011-4, S. 909–924.

Remove ads

Fernsehdokumentationen

- Im Konzert – Wolf Biermann in Leipzig, das Konzert aus der Messehalle Leipzig vom 1. Dezember 1989

- Dreistündige Extraausgabe in der SWR-Reihe Peter Voß fragt..., ARD, 12. Oktober 2009 von 22.25 Uhr an gesendet.

- Heinrich Billstein: Der Fall Biermann – Mit der Gitarre gegen die Staatsmacht. Das Erste, 01:34 min, 7. November 2016[143]

- Anne Kauth, für ZDFinfo: Wolf Biermann, Liedermacher, Skandal. ZDF, 2017, 45 Min. Folge acht der Doku-Reihe „Skandal!“. Der Historiker Hubertus Knabe kommentiert die Dokumentation, die durch die neuen Interviews mit ihm, mit Weggefährten und Zeitzeugen, eine andere Perspektive auf Biermanns Leben erschließt.

- Mirjam Devriendt (Regie), Yves Kugelmann (Interview): Deep thought – Das große Gespräch mit Wolf Biermann. arte, 2022, 55 Min.[144]

Weblinks

Wikiquote: Wolf Biermann – Zitate

- Wolf-Biermann.de, eigene Website

- Nadine Chmura: Wolf Biermann. Tabellarischer Lebenslauf im LeMO (DHM und HdG)

- Wolf Biermann – der „unbequeme Dichter“. Bilder und Dokumente des Bundesarchivs

- Wolf Biermann, ein Lyriker und Liedermacher in Deutschland – Website zur Ausstellung im Deutschen Historischen Museum 2023, mit Objektverzeichnis und weiteren Materialien

- Kommentierte Linksammlung der Universitätsbibliothek der FU Berlin ( vom 11. Oktober 2013 im Webarchiv archive.today) (Ulrich Goerdten)

- Die Fleischtöpfe der Sklaverei (Focus-Interview aus dem Jahre 1999)

- Konzert 76 (bpb/Robert-Havemann-Gesellschaft: Biermann-Biografie im Rahmen der Jugendopposition in der DDR)

- Peter Voß fragt … eine Extraausgabe mit Wolf Biermann (Gesprächssendungen von 3sat.de mit 2 × 15-minütigen Ausschnitten als VoD)

- Wolf Biermann: Erstes Auftreten nach der Ausbürgerung aus der DDR, 19. November 1976 in Bochum auf YouTube, vom 3. Dezember 2010

- Glanz und Elend der Demokratie – Rede zum Internationalen Tag der Demokratie, 2. Januar 2012

- W. Biermann und seine Ausbürgerung von Dr. Daniel Niemetz, mdr.de, abgerufen am 7. Februar 2019

- Stasi-Mediathek, Geschichte: „Staatsbürgerliche Pflichten grob verletzt“: Der Rauswurf des Liedermachers Wolf Biermann 1976 aus der DDR

- Stasi-Mediathek, Dokumentensammlung: Wolf Biermann

- Christoph Amend, Jochen Wegner: Wolf Biermann, warum sind Sie kein Kommunist mehr? In: Alles gesagt? Interviewpodcast. Zeit Online, 10. November 2023.

- Literatur von und über Wolf Biermann im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Wolf Biermann in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Wolf Biermann bei IMDb

- Wolf Biermann bei MusicBrainz (englisch)

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads