Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

1900 en France

liste d'événements De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Cette page concerne l'année 1900 du calendrier grégorien. Dernière année du XIXe siècle.

Remove ads

Événements

Janvier

- 4 janvier : accusés de complot contre le régime parlementaire, Paul Déroulède, fondateur de la Ligue des patriotes, et les royalistes André Buffet et Lur-Saluces (par contumace), sont condamnés à dix ans de bannissement par le Sénat constitué en Haute Cour de justice. Jules Guérin, président de la Ligue antisémite, également jugé, est condamné à dix ans de détention. Marcel Habert qui s'est constitué prisonnier au cours du procès, est condamné le 23 février à cinq années de bannissement[1].

- 5 janvier :

- l’expédition de Flamand et Pein s’empare de l’oasis d’In Salah dans le Sahara algérien[2].

- parution du premier numéro des Cahiers de la Quinzaine, fondés par Charles Péguy. Au sommaire : une analyse des rapports entre le socialiste allemand Wilhelm Liebknecht et les socialistes français, et une analyse de l'affaire Dreyfus[3].

- 9 janvier : rentrée parlementaire. Par 308 voix contre 220 à Henri Brisson, Paul Deschanel est réélu président de la Chambre des députés[4].

- 11 janvier : Henri Joly dépose un brevet pour un système de cinéma parlant[5].

- 15 janvier-1er juin : le Journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau parait en dix « Nouveaux fragments » dans la Revue blanche[6].

- 18 janvier : premier concert donné dans une église en dehors des offices à l'église Saint-Eustache (le Messie de Haendel)[7].

- 21 janvier : l'artiste transformiste italien Leopoldo Fregoli fait ses débuts en France au café-concert Le Trianon, à Paris. Dans la nuit du 17 au , la salle est détruite par un incendie. Le spectacle est repris le 25 février à l'Olympia où Fregoli donne 300 représentations à guichet fermé jusqu'au 7 octobre[8].

- 22-24 janvier : procès des douze « moines ligueurs » de la congrégation des Assomptionnistes, dont les pères Picard et Bailly. Ils sont accusés d'avoir violé l'article 291 du Code pénal qui interdit toute association non déclarée de plus de vingt membres. On fait payer à l’Assomption ses liens avec la grande presse et les positions antisémites du journal La Croix pendant l'affaire. Ils sont condamnés à seize francs d'amende chacun. La dissolution de la congrégation est confirmée en appel le 6 mars[9]. Le 25 janvier, le cardinal Richard, archevêque de Paris, recommande aux Assomptionnistes de persévérer dans leurs œuvres. Le président du Conseil, Pierre Waldeck-Rousseau, le rappelle à l'ordre et Richard est condamné par le Saint-Siège. Le pape Léon XIII impose le 17 mars aux Assomptionnistes de « s'abstenir désormais de prendre part à la rédaction de La Croix »[10].

- 22-23 janvier : discussion du budget de l'instruction publique à la Chambre, « une de celles qui sollicitent le plus violemment l'éloquence parlementaire ». Les joutes verbales opposent tenants et opposants de la laïcité : Maurice Faure, rapporteur, favorable aux « idées laïques », porte-parole du parti républicain affronte l'abbé Gayraud, partisan de l'enseignement libre. D'autres orateurs, tel que le baron Xavier Reille, parlent de l'unité morale de la nation, au risque de confondre nation et État. Léo Melliet, ancien membre de la Commune de Paris, critique fermement les influences néfastes des méthodes de l'Église sur l'enseignement secondaire[11].

- 27 janvier : le sénateur René Bérenger, surnommé le « père la Pudeur », fait interdire par la censure la comédie libertine de Francis de Croisset l'Homme à l'oreille coupée, créé le au Théâtre de l'Athénée, interdiction finalement levée le 1er février. La pièce ressort sous le titre de Une mauvaise plaisanterie[12].

- 31 janvier : Hector Guimard est choisi pour la construction des « édicules de sortie des gares souterraines » du métro de Paris par la commission du métropolitain[13].

Février

- 1er février : Gabriel Tarde est nommé à la chaire de philosophie moderne au Collège de France, où il enseigne à partir du 8 mars la psychologie morale et criminelle. Le 15 décembre, il est élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques[14].

- 5 février : Armand Fallières est réélu président du Sénat[12].

- 8 février : dix grévistes sont tués dans une fusillade lors de la première grève générale des travailleurs de la canne en Martinique[15].

- 13-14 février : une tempête partie la côte atlantique balaie la France et provoque des dégâts considérables[16].

- 25 février : grand incendie du Dock des Alcools à Saint-Ouen[12].

Mars

- 1er mars : la cour d'appel de Paris confirme la validité du testament d'Edmond de Goncourt qui charge ses deux légataires universels, Alphonse Daudet et Léon Hennique, de constituer une académie, fondée à perpétuité avec les ressources de la succession. Les héritiers familiaux, qui ont intenté un procès, ont été déboutés en [12].

« Comme le parti catholique les royalistes sont catholiques (de raison, de sentiment, ou de tradition) et ils tiennent à la primauté du catholicisme. Comme le parti antisémitique, ils sont antisémites. Comme le parti de M. Paul Déroulède, ils souhaitent un pouvoir responsable et fort. Comme les modérés et les décentralisateurs, ils veulent l'autonomie de l'enseignement, les franchises des communes et des provinces [...] Essentiellement, le royalisme correspond aux divers postulats du nationalisme : il est lui-même le nationalisme intégral. » Extrait du « Nationalisme intégral », article de Charles Maurras paru dans Le Soleil[17].

- 2 mars : dans un article paru dans Le Soleil Charles Maurras expose la doctrine du « Nationalisme intégral » qu'il présente comme une synthèse de toutes les droites du XIXe siècle pouvant satisfaire les aspirations des royalistes, des catholiques, des antisémites, des « nationalistes intelligents », et même des « modérés » et des « décentralisateurs »[18].

- 8 mars : à Paris, une explosion produite par l'éclatement des chaudières déclenche un incendie à la Comédie-Française, provoquant la mort de l'actrice Jane Henriot[12].

- 13 mars : Isadora Duncan arrive à Paris[19].

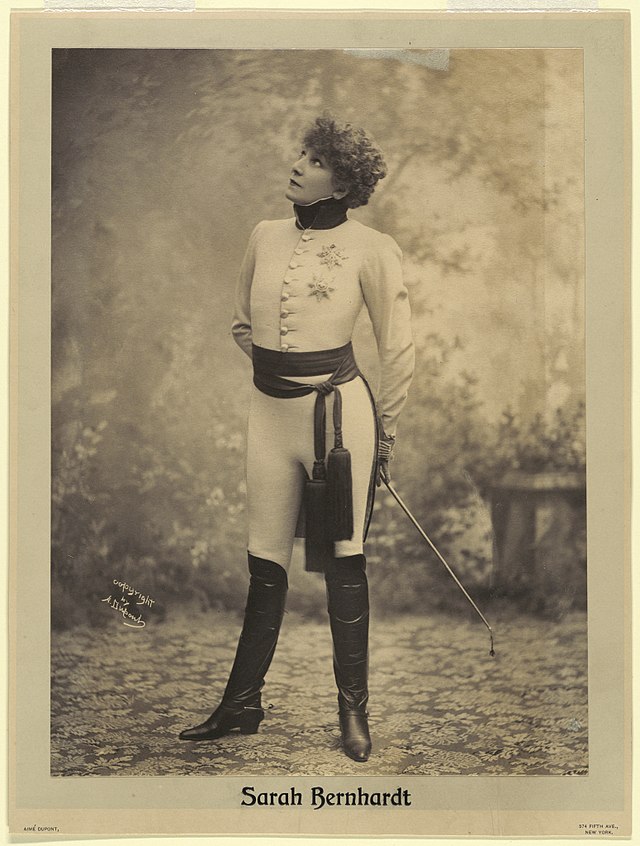

- 15 mars : Sarah Bernhardt crée L’Aiglon d’Edmond Rostand, le rôle de Flambeau, le hussard dévoué, est tenu par Lucien Guitry[12].

- 23 mars : inauguration par le général Pennequin à Tananarive de l'Institut Pasteur de Madagascar, chargé d'étudier les pathologies locales, de mettre au point de nouvelles techniques médicales et de diffuser des vaccins[20].

- 26 mars : à la suite de l'incendie du Théâtre-Français, la Comédie-Française s'installe à l'Opéra, à Paris[12].

- 30 mars : adoption de la loi Millerand limitant à 10 heures 30 par jour le temps de travail des mineurs de moins de dix-huit ans et des femmes à partir de 1902 (10 h en 1904). La mesure est étendue aux hommes travaillant dans les mêmes locaux que les femmes[21].

Avril

- 1er avril : réforme de la police. Les forces de l'ordre sont désormais autorisées à porter un revolver modèle 1874[12].

- 7 avril : première séance de l'Académie Goncourt sous la présidence Joris-Karl Huysmans ; elle réunit Léon Hennique, Octave Mirbeau, Rosny aîné et Rosny jeune, Paul Margueritte et Gustave Geffroy. Ils décident de coopter également Élémir Bourges, Léon Daudet et Lucien Descaves[22].

- 10 avril : la soprano écossaise Mary Garden fait des débuts triomphaux à l'Opéra-Comique de Paris, où elle remplace Marthe Rioton dans Louise de Gustave Charpentier, opéra créé le [23].

- 12 avril : le Parlement vote la loi de finances[12]. L'article 33 introduit le régime de l'autonomie financière pour les colonies[24].

Au programme de l'Exposition universelle : le Cinéorama de Raoul Grimoin-Sanson, projection circulaire d'images (à 360°) prises au cours d'un voyage en ballon (le spectacle est interdit après trois représentations en raison des dangers d'incendie), le Cinématographe géant de Louis Lumière dans la galerie des Machines, avec un écran de 25 x 15 mètres, le Phonorama de Rodolphe Berthon, François Dussaud et Maurice Jaubert avec des scènes parlées et chantées, le Phono-Cinéma-Théâtre de Clément Maurice et Henri Lioret (scènes parlées avec de grands comédiens de l'époque) et le Télégraphone du Danois Valdemar Poulsen utilisant le fil d'acier pour l'enregistrement magnétique et la reproduction des sons[25]. Cinq linotypes, fabriquées par la société linotype française, créée en 1899, réalisent l'édition quotidienne du New York Times. Cette machine à composer mécanique produisant des lignes justifiées fondues constitue un grand progrès technique et économique ; elle est rapidement commercialisée[26].

- 14 avril : inauguration de l'Exposition universelle de Paris par le président Émile Loubet[12]. Elle se tient depuis les Champs-Élysées (Petit Palais et Grand Palais) à l'esplanade des Invalides. Sur le thème « le bilan d'un siècle », l'exposition accueille 58 pays participants et avec 83 000 exposants et 50,8 millions de visiteurs[27]. De nombreux monuments ont été construits ou reconstruits à cette occasion : les Grand et Petit Palais, les gares d'Orsay, des Invalides et de Lyon, le pont Alexandre-III, la Grande roue[28]. C'est une véritable ville lumière avec 60 000 becs de gaz utilisés pour illuminer la tour Eiffel (4 000), le dôme central (3 800), et les jardins du Trocadéro[29]. La cérémonie se déroule dans la Salle des fêtes, une vaste rotonde 90 mètres de diamètre aménagée dans la Galerie des Machines, où 13 000 invités prennent place. Après avoir prononcé leurs discours, Émile Loubet et le ministre du Commerce Alexandre Millerand traversent le Champ-de-Mars et procèdent à l'inauguration des deux palais des Beaux-Arts et du pont Alexandre-III[12].

- 15 avril :

- parution, dans la Revue de Paris, d'un poème d'Anna de Noailles, Bittô[30].

- cinquième édition de la course cycliste Paris-Roubaix remportée par le Français Émile Bouhours devant l'Allemand Josef Fischer et le Français Maurice Garin[12].

- 17 avril-6 juin : Pierre Loti, après un voyage en Inde, entreprend un voyage en Perse de Bender Bouchir, sur le golfe Persique à Enzeli, sur la mer Caspienne, qu'il raconte dans son livre Vers Ispahan[31].

- 22 avril : Rabah est vaincu et tué à la bataille de Kousséri. Le Commandant Lamy est tué dans la bataille. Le Ouadaï est occupé[32].

- 29 avril : une passerelle en ciment armé destinée à relier, par-dessus l'avenue de Suffren, l'exposition universelle au Globe céleste, attraction édifiée de l'autre côté de l'avenue, s'écroule, causant la mort de neuf personnes. Un entrepreneur, qui n'avait pas été chargé des travaux, déclare :« Le ciment armé, matériau dont se composait le tablier de la passerelle, a été inventé en Autriche. On n'a pas tardé à l'employer en Belgique. Il y a un an et demi environ qu'il a été importé en France. J'estime qu'on ne sait pas encore s'en servir convenablement. »[33]

- 30 avril : le physicien français Paul Villard donne à Paris une conférence dans laquelle il décrit les rayons gamma[34].

Mai

- 1er mai :

- inauguration à Paris, de part et d'autre de l'avenue Nicolas-II, dans le cadre de l'Exposition universelle, du Grand Palais de l'art contemporain, réalisé par les architectes Henri Deglane, Albert Louvet et Albert Thomas et du Petit Palais, œuvre de Charles Girault[12]. Au Petit Palais se tient une exposition rétrospective d'art français. Le Grand Palais réunit les expositions centennale de l'art français (1800-1900) et la décennale française des beaux-arts. Une salle est consacrée aux peintres impressionnistes[35].

- parution du premier numéro des Annales de la Patrie française, revue bimestrielle politique et littéraire. Maurice Barrès, François Coppée, Jules Lemaitre, Marcel Dubois, Félix Jeantet et Louis Dausset, sont membres du comité de rédaction[36].

- 6 mai et 13 mai : recul des nationalistes aux élections municipales. Victoire pour Pierre Waldeck-Rousseau qui a réussi à maintenir l’alliance des socialistes, des radicaux et des modérés[37]. Les Parisiens élisent un conseil municipal à majorité nationaliste (36 conseillers nationalistes, 9 conservateurs, 25 socialistes et 10 radicaux)[38].

- 13 mai : des incidents éclatent à Paris à l'annonce des résultats définitifs du second tour des élections municipales[12].

- 14-28 mai : les Jeux olympiques d'été de 1900 se déroulent à Paris[37].

- 14 mai-15 novembre : publication dans la Dépêche de Lorient des vingt-quatre chroniques d'Alain[39].

- 15 mai : Alfred Jarry fait représenter Léda, une opérette bouffe écrite en collaboration avec Berthe Danville[40].

- 17 mai : Henri Bergson succède à Charles Lévêque au Collège de France à la chaire de philosophie grecque et latine[41].

- 22 mai : ouverture des débats à la Chambre[12]. Les députés, par 457 voix contre 78, invitent le gouvernement à s'opposer énergiquement à la réouverture de l'affaire Dreyfus[42]. Waldeck-Rousseau peut déclarer à la Chambre : « Il n'y a plus d'affaire Dreyfus. » [43].

- 27 mai : José Maria de Heredia prononce, au nom de l'Académie française, le discours pour l'inauguration du monument dédié à Maupassant, à Rouen[44].

- 28 mai :

- le général de Galliffet, ministre de la Guerre, démissionne pour raison de santé. Le général André, dreyfusard, lui succède[43].

- après s'être prononcé contre la réouverture de l'affaire Dreyfus, la Chambre accorde sa confiance au gouvernement Pierre Waldeck-Rousseau par 286 voix contre 236[12].

- 31 mai : Paul Valéry épouse la nièce de Berthe Morisot, Jeannie Gobillard. André Gide et Pierre Louÿs sont les témoins du marié. Au cours de la cérémonie, on peut entendre le violoncelliste Pablo Casals[45].

Juin

- 14 juin : première coupe automobile Gordon Bennett[46].

- 15 juin : publication à Paris du premier numéro de « L'Éducation Libertaire », revue mensuelle, organe des bibliothèques d'éducation libertaire, qui s'arrêtera en mars-avril 1902[47].

- 27 juin : transfert de la Guinée équatoriale à l’Espagne au traité de Paris[48].

- 20 juin - 14 août : siège des légations à Pékin pendant la révolte des Boxers[49] ; la France participe à l'expédition internationale.

Juillet

- 7 juillet : les troupes de marine sont rattachées au département de la guerre et prennent le nom de « troupes coloniales »[50].

- 14 juillet : ouverture de la gare d’Orsay à Paris construite par l'architecte Victor Laloux[51].

- 19 juillet : inauguration de la première ligne de Métro Vincennes-Porte Maillot à Paris. L'ingénieur en est Fulgence Bienvenüe et l'architecte décorateur Hector Guimard[52].

- 25-28 juillet : course automobile Paris-Toulouse-Paris organisée par l'Automobile Club de France[53].

Août

- 2 août : l'anarchiste François Salsou tente d'assassiner le chah de Perse avenue du Bois[12].

- 18 août : cérémonie de remise des récompenses de l'Exposition[12].

Septembre

- 8 septembre : le prince Norodom Yukanthor, fils du roi du Cambodge Norodom, venu à Paris visiter l'Exposition accompagné par le publiciste Jean Hess, fait scandale en publiant au Figaro un article « Deux civilisations » critiquant violemment l'administration française au Cambodge. À la demande du ministre Georges Leygues, il rédige un mémoire remis au Président du Conseil ; désavoué par son père et rappelé au Cambodge, Yukanthor s'enfuit à Bruxelles le 24 septembre[54].

- 22 septembre : banquet offert par le Président de la République à tous les maires de France aux Tuileries[37]. Il réunit près de 23 000 convives.

- 23-27 septembre : cinquième congrès socialiste international tenu à Paris[55] ; il décide la mise en place d'un Bureau socialiste international représentant 25 pays[37].

- 28-30 septembre : congrès unitaire socialiste française salle Wagram à Paris. Le Parti ouvrier français de Jules Guesde se retire du mouvement unitaire souhaité par Jean Jaurès. La scission du Parti socialiste révolutionnaire (Édouard Vaillant et Marcel Sembat) s'ensuit fin mai 1901[56].

- 30 septembre : loi Millerand-Colliard abaissant la durée du travail hebdomadaire à soixante heures[37].

- 30 septembre-5 octobre : neuvième congrès universel de la Paix tenu à Paris[57].

Octobre

- 13 octobre : le monument de Gergovie est achevé[58].

Novembre

- 6 novembre : rentrée parlementaire[12].

- 12 novembre : fermeture de l'Exposition universelle de Paris. En 212 jours, 50 859 955 visiteurs sont enregistrés[12].

- 15 novembre : déraillement du Sud-Express près de Saint-Geours[59].

- 19 novembre : grand défilé vers la Nation des parisiens soutenant le gouvernement de défense républicaine à la suite de l'affaire Dreyfus[37].

- 22 novembre : l’impôt de capitation entre en vigueur en Nouvelle-Calédonie[60].

- 26 novembre : scission entre jauressistes et guesdistes, lors d'un débat animée par Gustave Delory entre Jules Guesde et Jean Jaurès à l'hippodrome de Lille devant 8 000 militants. Les « deux méthodes » d'action socialiste pour un même objectif sont exposées : participation ou action révolutionnaire[61].

- 28 novembre : catastrophe d'Aniche. L'explosion d'une charge de dynamite fait 21 victimes à la fosse Fénelon des mines d'Aniche[62].

- 29 novembre : loi supprimant les bureaux de placement payants[63].

- 30 novembre : Oscar Wilde meurt à Paris[12].

Décembre

- 1er décembre :

- promulgation de la loi voté à l'initiative de Raymond Poincaré et de René Viviani qui permet aux « femmes munies des diplômes de licence en droit de prêter le serment d’avocat »[64].

- Rio Branco obtient le règlement du litige franco-brésilien sur la frontière avec la Guyane avec l’arbitrage des Suisses au profit du Brésil[65].

- 6 décembre : Olga Petit est la première femme en France à prêter le serment d’avocat. Elle est suivie le 19 décembre par Jeanne Chauvin, qui est la première femme à plaider en 1901[64].

- 12 décembre : dans Le Matin, le journaliste Victor Morris utilise le terme « Apaches » pour désigner les voyous de Belleville à l'occasion de l'assassinat de deux ouvriers rue Piat à Paris[66].

- 24 décembre : accord secret avec l'Italie sur le Maroc et la Tripolitaine[67].

- 27 décembre : la loi d'amnistie générale pour toutes les procédures judiciaires concernant l'affaire Dreyfus est promulguée, après un débat houleux à la Chambre (6, 13, 17 et 18 décembre)[68].

- 29 décembre : loi pour la protection de la santé des femmes dans les professions commerciales[63].

Remove ads

Décès en 1900

- 3 avril : Joseph Bertrand, mathématicien (Paris, 1822-1900). Spécialiste de physique mathématique, il est l'auteur du Traité de calcul différentiel et intégral.

- 19 avril : Alexandre Falguière, sculpteur et peintre français (Toulouse, , Paris, 1900). Représentant de l'école réaliste, il laisse notamment un Thésée enfant qui marque ses débuts, le Vainqueur au combat de coqs qui lui vaut sa première récompense au Salon de Paris, une Danseuse égyptienne, la Femme au paon et de nombreux monuments.

Remove ads

Articles connexes

Bibliographie

- Pierre de Coubertin, La Chronique de France, 1900, (lire sur Wikisource)

Notes et références

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads