Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Géopolitique de la Russie

aspect de l'histoire De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

La géopolitique de la Russie concerne l’étude des leviers de puissance et l’analyse des facteurs historiques, géographiques, économiques, de sécurité et de politique intérieure qui sous-tendent la politique étrangère de la Russie. Le poids et l'orientation géopolitiques de la Russie sont très liés à la situation géopolitique d'ensemble en Europe. La Russie appartient à la sphère européenne, bien davantage qu'à la sphère asiatique. Son histoire, sa population, sa culture et sa géographie économique l'ancrent en Europe. Pour immense qu'elle soit, la partie asiatique du pays n'est que très peu peuplée et peu propice au développement ne serait-ce qu'en raison de sa géographie et de son climat.

Dans la géopolitique mondiale, le rôle politique et militaire de la Russie est décorrelé de ses faibles poids économique et démographique, notamment en raison d'un réseau diplomatique et d'une image hérités de l'époque soviétique. Elle est en effet l'État continuateur de l'URSS et a hérité de son statut de membre permanent du conseil de sécurité des Nations unies. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, elle traverse une période instable jusqu'au début des années 2000 avec l'instauration d'un régime autoritaire tant en matière de politique intérieure que de relations extérieures polarisé sur la personne de Vladimir Poutine. Le pouvoir cherche à donner de la Russie l'image d'un pays fort et indépendant, capable d'initiatives unilatérales sans crainte des réactions internationales, et communique activement sur sa dissuasion nucléaire et sa puissance militaire conventionnelle.

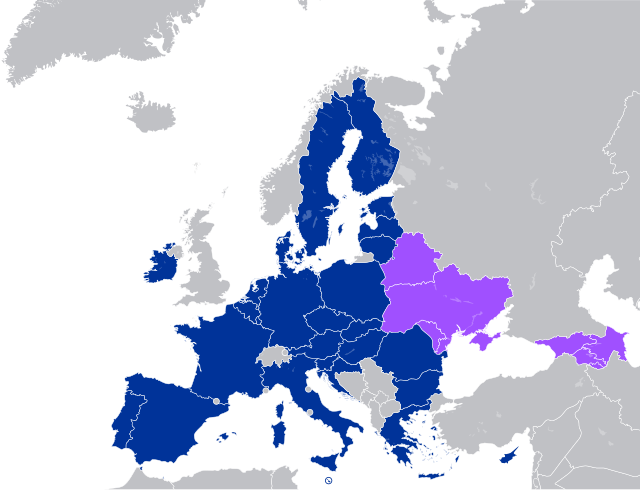

Sur le plan économique, démocratique, ainsi qu'en matière de droits de l'homme, la Russie représente un modèle peu attractif pour de nombreux anciens pays du bloc de l'Est qui se sont rapprochés de l'Europe occidentale en intégrant notamment l'Union européenne. Les pressions diplomatiques, énergétiques et militaires exercées par les autorités russes ont également provoqué des craintes dans ces pays qui ont cherché davantage de sécurité à travers l'OTAN. Si la Russie n'a de ce fait jamais retrouvé en Europe l'étendue de la zone où l'URSS exerçait quasiment sans frein son influence durant la guerre froide, elle a depuis renoué avec sa politique expansionniste. Ne pouvant rivaliser en termes d'attractivité, elle mise sur le soutien réciproque de régimes autoritaires et sur le recours à la guerre hybride ou limitée. La Russie a pris le contrôle en totalité ou partiellement de huit territoires européens en Moldavie, en Géorgie et en Ukraine. Elle mène une politique de déstabilisation des pays les plus fragiles de l'UE, comme la Bulgarie ou la Roumanie. Elle capitalise aussi sur la tendance prorusse des partis européens d’extrême droite. Dans le même temps, elle cherche en Asie, et surtout auprès de la Chine, un appui dans sa politique à l'égard des États-Unis et de l'UE et un soutien à son développement économique qui requiert de très lourds investissements dans les contrées inhospitalières de Sibérie et de l'Arctique.

L'accentuation de la posture antioccidentale de la Russie ne provoque pas d'infléchissement notable de la politique des États-Unis et des Européens à l'égard de Moscou et de Kiev durant les années 2010. L'Allemagne et la France notamment intensifient leurs échanges diplomatiques avec la Russie et ne semblent pas croire au risque d'une guerre de haute intensité. Pourtant, l'invasion de l'Ukraine enclenchée en février 2022 par la Russie bouleverse la géopolitique mondiale. Cette guerre clarifie voire accentue les clivages géopolitiques mondiaux : la Russie compte peu d'alliés indéfectibles mais bénéficie d'une politique étrangère de la Chine toujours plus favorable, tandis que les Occidentaux resserrent les rangs pour aider l'Ukraine mais constatent aussi la perte de leur ascendant dans le « Sud global ».

Remove ads

Vision générale

Résumé

Contexte

Héritage de l'histoire impériale et soviétique

La vision géopolitique des dirigeants de la Russie d’aujourd’hui s’enracine dans le temps long. Étendre l’Empire sur son voisinage et le poser en protecteur des chrétiens d'Orient fait partie de l’identité russe depuis longtemps, sous tous les régimes, en tant que « troisième Rome » (Constantinople ayant été la « deuxième Rome » de 395 à 1453), en tant que « métropole de toutes les Russies » (tout pays de tradition orthodoxe étant susceptible de devenir une Russie) et en tant que « centre du prolétariat mondial » (de 1917 à 1991)[1]. L’histoire de l’ancien Empire russe comme celle de l’URSS sont utilisées pour légitimer les objectifs de pouvoir et d’influence de Moscou sur son territoire, sur ses abords proches et dans le monde ; leurs symboles (aigle bicéphale, étoile rouge…) sont omniprésents ensemble dans l'espace public et les forces armées russes.

Avec 17 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le plus vaste pays du monde, la Russie dispose d'une superficie deux fois supérieure à celle des États-Unis ou à celle de la Chine. Puissance continentale, la Russie occupe le centre de l’Eurasie, un concept aujourd'hui majeur dans les représentations géopolitiques russes. Cette position centrale lui offre des possibilités naturelles d’extension dont pendant trois cents ans la maison Romanov a profité. Elle se traduit aussi par de longues frontières terrestres à l’Ouest, au Sud et à l’Est avec des voisins toujours perçus comme menaçants qui créent un sentiment d’encerclement. Au Nord, l'océan glacial Arctique dont la valeur géostratégique est accrue par le réchauffement climatique est aussi une zone de contact avec l'Amérique du Nord[2].

Pour construire et défendre l’Empire, le régime tsariste est fortement autocratique et militarisé aux dépens d’une société civile asservie. L’État soviétique conserve ces caractéristiques fondamentales d’un pouvoir autoritaire centralisé, cette fois entre les mains du seul Parti communiste, qui donne la priorité au secteur militaro-industriel. Après l’effondrement des années 1990, un nouvel État russe fort renaît sous la direction de Vladimir Poutine qui développe depuis le début du XXIe siècle une vision géopolitique inspirée de la grandeur russe historique et d’une vision du monde largement fondée sur les théories du Heartland et de l'eurasisme. La Russie des Tsars était un empire, le Royaume-Uni et la France avaient un empire. La vision de Poutine est fondée sur une conviction : la disparition de l'URSS a été « le plus grand désastre géopolitique du xxe siècle »[2].

La « grande stratégie » russe se construit aussi sur une opposition à l'Occident. Le document officiel publié fin 2016 relatif aux principes de la politique étrangère russe, Foreign Policy Concept of the Russian Federation, pose comme postulats de base aux relations internationales « l'émergence d'un système international multipolaire » dans lequel « les tentatives des puissances occidentales pour maintenir leurs positions dans le monde […] conduisent à une plus grande instabilité des relations internationales et à des turbulences croissantes sur le plan mondial et régional »[3]. Cette opposition est nourrie par la nostalgie des années Brejnev où la puissante Union soviétique traitait en pleine guerre froide d'égal à égal avec les États-Unis et par l'avancée vers l'Europe de l'Est et les Balkans de l'OTAN et de l'Union européenne qui ont été rejoints entre 1999 et 2009 par une dizaine de pays anciennement du bloc de l'Est ou, pire encore, de l'URSS elle-même[2].

Les crises en Ukraine et en Géorgie en sont la conséquence directe, car la Russie ne peut accepter que ces pays si proches et si liés à son histoire et sur lesquesls elle cherche à dupliquer son modèle autoritaire, rejoignent le camp occidental[4]. La détérioration marquée des relations entre Moscou et les capitales occidentales depuis 2010 s'accompagne d'un usage croissant des leviers du « soft power » et de la guerre hybride. Aux États-Unis et en Europe, elle alimente deux écoles de pensée opposées : la première soutient que les occidentaux sont les premiers responsables de l'évolution anti-occidentale du Kremlin et du caractère agressif de la politique étrangère russe pour avoir largement empiété sur son « étranger proche » et pour avoir humilié la Russie en lui refusant de prendre une place de choix au sein d'une vaste communauté atlantique qui reconnaîtrait sa prépondérance sur l'ancienne zone d'influence de l'URSS. La seconde école insiste sur la longue histoire expansionniste de la Russie, y compris dans sa période soviétique, et la tradition autonomiste et nationaliste de la politique russe[2].

Dans le long article De l'unité historique des Russes et des Ukrainiens paru en , Vladimir Poutine affirme que « les Russes, les Ukrainiens et les Biélorusses sont tous des descendants de l'ancienne Rus' de Kiev, qui était le plus grand État d'Europe » du milieu du IXe au milieu du XIIIe siècle[5]. Un exposé historique suit jusqu'à la formation de l'Union soviétique et le choix de Lénine en 1922[6] de « former un État d'union en tant que fédération de républiques égales ». Poutine affirme que « le droit pour les républiques de se séparer librement de l'Union, […] inclus dans […] la Constitution de l'URSS de 1924, [a constitué] la bombe à retardement la plus dangereuse, qui a explosé au moment où le mécanisme de sécurité fourni par le rôle dirigeant du PCUS a disparu »[5]. L'auteur conclut que « l'Ukraine moderne est entièrement le produit de l'ère soviétique, un fait est clair : la Russie a été volée »[5], adoptant une position révisionniste niant la spécificité de l'Ukraine[4].

Effacement de la Russie dans les années 1990 comme grande puissance

Après la dissolution de l'URSS le , la Russie est réduite aux frontières existantes du temps des premiers Romanov avec à peu près la même population qu'en 1917. Les accords d'Alma-Ata signés par la Russie et dix autres ex-Républiques socialistes soviétiques (RSS) créent la Communauté des États indépendants (CEI) et établissent la Russie en tant qu'État successeur de l'Union soviétique aux plans du droit international et de la possession des armes nucléaires[7]. La Géorgie rejoint la CEI en 1993. Les trois États baltes ne la rejoignent pas. Elle est vue comme le moyen de construire un « empire libéral » dans lequel la Russie bénéficiera de sa position économiquement et politiquement dominante. Mais un courant conservateur et eurasiste favorable à un contrôle fort voire à la réannexion de certains de ces territoires se développe au Kremlin. Il provoque la méfiance des dirigeants de ces nouveaux États et empêche finalement que la CEI ne devienne une communauté d’États forte selon un modèle proche de celui des Communautés européennes[2].

La politique étrangère de Boris Eltsine, principalement tournée vers l'Occident, s'explique d'abord par la situation catastrophique du pays, obligé de composer avec Washington et d'obtenir l'aide du FMI et de la Banque mondiale, auxquels la Russie adhère en 1992[11],[12]. Les dirigeants occidentaux ont plutôt tendance à soutenir Boris Eltsine dont l'action va dans le sens de la reconstitution d'un espace géopolitique stable et d'une démocratisation encore toute relative dans des pays qui n'ont jamais connu d'autre cadre institutionnel que ceux de l'autoritarisme et du totalitarisme, et où toute une partie de la nomenklatura s'est simplement reconvertie dans les affaires[13]. La désorganisation de l'État russe, la chute du produit intérieur brut (PIB) et la faiblesse des rentrées fiscales sont à l'origine de la crise financière russe de 1998. Son déclenchement direct résulte d'une crise de solvabilité, provoquée par la perte de valeur des actifs possédés par les banques, liée à la chute de la bourse de Moscou, mais également par la crainte chez les investisseurs étrangers d'une dévaluation du rouble[14],[15].

Les dirigeants de l'ex-URSS cherchent d'abord dans les années 1990 à tirer leur pays du marasme et s’en tiennent à une diplomatie prudente. Les engagements pris en matière de réduction des armements nucléaire (traité Start I[16]) et conventionnel sont observés à la lettre et des coupes sombres sont effectuées dans le budget militaire, contraignant la Russie à se tenir éloignée de toute aventure internationale. À la tête de la Russie jusqu’à la fin de 1999, Boris Eltsine ne fait sortir la diplomatie russe de sa réserve prudente qu’en de rares occasions, lorsque le prestige de la Russie est trop gravement menacé, notamment dans l'ex-Yougoslavie[13].

Cependant, le Kremlin développe peu à peu une stratégie inscrite dans des représentations géopolitiques cohérentes, fortement teintées de nationalisme néo-soviétique et d'eurasisme, et centrée sur la revendication d'un « Étranger proche » dont la première formulation remonte à 1992[2]. Pour enrayer l’effondrement géopolitique de la Russie provoqué par la dissolution de l’URSS, ie Kremlin doit devenir le défenseur des droits des Russes ethniques que l’effondrement soviétique a dispersé hors du territoire russe. La souveraineté russe se trouve ainsi projetée dans un Étranger proche, constitué des ex-républiques soviétiques. En 1993, Boris Eltsine exige sans succès que les organisations internationales y compris l'ONU reconnaissent à la Russie des droits particuliers en tant que garant de la paix et de la stabilité de ces ex-républiques soviétiques.

Du nom d'Evgueni Primakov, ministre des Affaires étrangères russe de 1996 à 1998 puis Président du gouvernement, la « doctrine Primakov » consiste à restaurer le rôle de la Russie dans les affaires du monde et à refuser son inféodation aux États-Unis. Dans un texte publié en 1998, Primakov expose les principes qui doivent guider la politique étrangère de la Russie[17] : « Les relations avec l’Occident, et surtout avec les États-Unis ont toujours eu une grande importance. Mais notre pays ne doit pas oublier ses propres intérêts et suivre le changement historique vers un monde multipolaire. Il faut conserver nos valeurs et nos traditions, acquises tout au long de l’histoire russe, y compris durant les périodes impériale et soviétique. ». Primakov considère[17] que « c’est une erreur de penser que les États-Unis sont puissants au point que tous les événements importants du monde tournent autour d’eux. Une telle approche ignore la grande transformation que constitue la transition d’un monde bipolaire conflictuel à un monde multipolaire ». En pratique, il s'agit pour la Russie de nouer des liens forts avec Pékin de manière à retrouver des marges de manœuvre dans les relations avec Washington et les Européens. En 1999, dernière année du mandat de Boris Eltsine, les tensions avec Washington deviennent visibles avec le premier élargissement de l'OTAN à trois pays de l'ex-bloc de l'Est — Hongrie, Pologne et Tchéquie — et plus encore avec l'intervention militaire de l'OTAN en Serbie[18],[19] pour mettre fin au conflit du Kosovo entre les communautés Serbes et Albanaises[20],[21].

Acceptation difficile des nouvelles frontières

La question des frontières est centrale dans la conscience collective russe. Durant l’Empire, elles n’ont cessé d’évoluer, le plus souvent dans le sens de l’agrandissement du territoire à raison de 140 km² par jour sous la dynastie des Romanov[4].

Beaucoup de Russes ne se reconnaissent pas dans les frontières de 1991, dépourvues de légitimité historique. Elles sont issues des limites administratives internes de l’URSS, largement définies de manière arbitraire et modifiées à plusieurs reprises. La question de la Crimée, rattachée à l’Ukraine en 1954 par N. Khrouchtchev à l'occasion de la célébration du 300e anniversaire du traité de Pereïaslav à l'origine de l'union entre les deux pays, est plus que toute autre révélatrice de la difficulté de la Russie à accepter une frontière qui la coupe d’une partie de son histoire. Les frontières avec l’Estonie et la Lettonie sont aussi un sujet de contentieux, entretenu par la forte présence de Russes dans ces pays issue de la politique de russification établie à partir de 1940 de manière forcée, qui ne trouve pas de solution dans les années 1990. Après 1991, quelque 25 millions de Russes (17,4 % du total des Russes de l’Union soviétique) qui résident dans d’autres États de l’ex-URSS se retrouvent coupés de leur pays d’origine. Plusieurs millions d’entre eux émigrent en Russie dans les années 2000[22].

La première urgence dans les années 1990 est de consolider la Russie au sein de ses nouvelles frontières, héritées de la RSFS de Russie. La dislocation de l’URSS exacerbe les aspirations des communautés ethniques qui réclament une plus grand autonomie ou aspirent à la sécession pure et simple : c’est le cas en Russie des peuples musulmans du Caucase (Tchétchènes, Ingouches, Kabardes, Tcherkesses) ou de Russie centrale (Tatars, Bachkirs). Il ne peut être question de laisser la république autonome de Tchétchénie prendre son indépendance, au risque qu’elle fasse figure d’exemple. Avec le soutien tacite des Occidentaux, Eltsine engage fin 1994 une offensive militaire qui va durer presque deux ans et faire des dizaines de milliers de morts[23]. En réponse à la reprise de l'activisme indépendantiste, Poutine engage la seconde guerre de Tchétchénie en 1999[24].

Le deuxième objectif est de démontrer aux Russes hors les frontières qu'ils ne sont pas oubliés[13]. Aux abords de la Russie, dans les États de l'Étranger proche, Moscou encourage ou du moins soutient les mouvements indépendantistes de communautés russes qui débouchent sur des conflits meurtriers au Haut-Karabagh, en Transnistrie[25], en Abkhazie, et en Ossétie du Sud-Alanie[22].

Par ailleurs, plusieurs litiges frontaliers dont certains très anciens comme ceux opposant Moscou à Pékin ou à Tokyo, ont pesé ou pèsent encore sur les rapports de la Russie avec ses voisins. Le conflit avec la Chine concernait de larges territoires situés à l'Est et à l'Ouest de la Mongolie. Les pourparlers, difficiles, aboutissent en 1991 et en 1994 à des accords qui mettent fin à la plus grande partie de ce contentieux. Des accords définitifs sont trouvés entre 2004 et 2008 qui mettent un terme à des décennies de négociations sur la délimitation des 4 300 km de frontière commune[26],[27]. Avec le Japon, la question des îles Kouriles bloque toujours fin 2020 la signature d'un traité de paix[22],[28].

L'Ukraine occupe une place particulière pour les dirigeants russes. Son histoire se confond avec celle de la Russie et de la Pologne. Les Ukrainiens voient avant tout la spécificité de leur culture et de leur identité nationale ukrainiennes. Les Russes privilégient la théorie du « berceau slave commun » et mettent en avant la réunification des deux pays amorcée par le traité de Pereïaslav en 1654 et achevée par les partages de la Pologne entre 1772 et 1795[29]. La dislocation de l'URSS fait de la RSFS de Russie et de la RSS d'Ukraine deux États indépendants. Un traité d'amitié russo-ukrainien est finalement signé le [30], complété par des accords relatifs au partage de la flotte de la mer Noire et aux facilités d'utilisation de bases navales par les Russes en Crimée[31]. Mais la Russie est fréquemment accusée d'infiltrer l'administration et l'économie ukrainienne et de favoriser l'élection de dirigeants politiques qui leur soient favorables[29],[32]. En dépit de ce traité de paix, confronté à la révolution ukrainienne et à la destitution du président ukrainien Viktor Ianoukovytch, V. Poutine fait en 2014 le choix de la crise ouverte en annexant la Crimée et en soutenant les séparatismes dans la guerre du Donbass pour empêcher l'Ukraine de se rapprocher davantage de l'Ouest[33]. Fin 2021, la crise ukrainienne ravive les tensions dans les relations entre la Russie et les Occidentaux[34]. En décidant de sauter le pas de la conduite d'une invasion de l'Ukraine à partir du , Moscou provoque des réactions sans précédent en Europe et aux États-Unis. Sylvie Kauffmann écrit dans Le Monde que « l’Europe baigne dans cette zone grise qui n’est pas encore la guerre, mais qui n’est plus la paix »[35]. Dans un entretien de 2025 avec Le Grand Continent, Karaganov soutient que, grâce à la guerre en Ukraine, « nous restaurons notre propre identité, dans ses aspects à la fois traditionnels et réactualisés, tout en nous tournant résolument vers le Sud et l’Est, là où se trouvent les sources extérieures de notre civilisation et de notre prospérité future »[36].

Retour progressif de la Russie parmi les grands acteurs géopolitiques du monde

Depuis sa première élection à la présidence de la Russie en 2000, Vladimir Poutine a sans cesse affermi son pouvoir. L'intermède de la présidence de D Medvedev en 2008-2012, durant laquelle Poutine est Premier ministre, a pour objet de préserver au moins formellement le fonctionnement démocratique du pays. Comme le montre l'évolution à la baisse de l'Indice de démocratie, le pouvoir politique russe n'a depuis plus que l'apparence de la démocratie. Cette continuité du pouvoir politique et son exercice très vertical ont rendu possible la conception et le déploiement par étapes d'une vision géopolitique cohérente dont le fil conducteur est la restauration de la Russie en tant que grande puissance, comme le furent l'Empire russe et l'URSS.

Le rebond des années 2000

Cette ambition est explicitée dès l'année 2000 dans les documents officiels de doctrine de politique étrangère, de sécurité nationale et de stratégie militaire publiés par le Kremlin[37]. Les actualisations successives de ces documents rendues publiques depuis montrent comment la Russie s'affirme au fil des années toujours davantage comme une grande puissance eurasiatique mais aussi globale qui défie la suprématie occidentale dans les relations internationales.

La Doctrine de politique étrangère de la Russie (2000) fixe comme cible que le pays parvienne à occuper « une place au sein de la communauté mondiale, qui soit pleinement conforme aux intérêts de la Russie en tant que grande puissance, en tant que l'un des centres les plus influents du monde moderne »[39]. Les orientations stratégiques affichées s'inscrivent pour l'essentiel dans la continuité de la doctrine Primakov qui refuse la vassalisation de la Russie et du reste du monde par les États-Unis[40]. Par pragmatisme au vu des moyens limités de la Russie à l'orée de ce siècle, Poutine choisit de privilégier l'approfondissement des relations avec les États de la CEI en premier lieu, avec l'UE et les autres États européens en second lieu. Ce document de doctrine prône le multilatéralisme et la poursuite de l'insertion de la Russie dans les grandes organisations politiques et économiques internationales. La démocratie et l'économie de marché demeurent la référence. Tout en affichant l'existence d'importants désaccords avec les États-Unis, le désir de coopérer avec Washington et avec l'OTAN est clairement affiché[39],[41]. Faisant suite aux attentats du 11 septembre 2001, la lutte contre le terrorisme relance la coopération entre la Russie et l'Occident. La Russie soutient les résolutions 1373, 1377 de 2001 du Conseil de sécurité de l'ONU qui fondent la lutte internationale contre le terrorisme[42],[43],[44].

Dès le début de son mandat, Vladimir Poutine engage d'importantes réformes socio-économiques et politiques qui ont sensiblement transformé la Russie. Selon la Doctrine de sécurité nationale de la Russie (2000), l'objectif que la Russie retrouve un statut de grande puissance ne peut être atteint sans restaurer l'autorité de l'État fédéral russe, lutter contre le terrorisme et le crime organisé ainsi que redresser les finances, l'économie et la démographie[45]. Les deux premiers mandats présidentiels de Poutine en font les grandes priorités. Les résultats obtenus seront suffisamment probants pour qu'à partir de 2007-2008, la Russie ne se montre plus accommodante avec les Occidentaux et commence à adopter une posture beaucoup plus offensive. Ce texte, rédigé après que l'OTAN est intervenu en Serbie et a commencé à s'étendre vers l'Est, la dénonce comme l'une des principales menaces pesant sur sa sécurité. Les faiblesses du potentiel militaire russe y sont aussi soulignées[45],[46]. La Doctrine militaire de la Russie (2000) complète la doctrine de sécurité nationale sur la dimension militaire. Dans le domaine de la dissuasion nucléaire, « la Russie se réserve le droit d’utiliser des armes nucléaires en réponse à l’utilisation d’armes nucléaires ou d’autres armes de destruction massive contre elle-même ou ses alliés, ainsi qu’en réponse à une agression à grande échelle impliquant des armes conventionnelles dans des situations critiques pour la sécurité nationale de la Russie et de ses alliés »[47].

Dans les années 2000, Vladimir Poutine réussit à canaliser à son profit les tendances nationalistes et populistes d'une opinion qui n'a pas complètement rompu avec le passé communiste et garde la nostalgie d'une époque où l'URSS partageait avec les États-Unis la gestion des affaires internationales. De pair avec le redressement du pays, la diplomatie russe s’affirme davantage dans les Balkans et surtout s’oppose avec une extrême rigueur à toute tentative de sécession dans la région du Caucase, sans se soucier des réactions occidentales[13].

Mais la poursuite de l'extension vers l'Est de l'OTAN et de l'Union européenne ruine les ambitions russes sur l'« Étranger proche » et achève de détériorer les relations avec les Occidentaux. Souvent cité, le discours prononcé par Poutine à la Conférence de Munich sur la sécurité (MSC) 2007 est clairement anti-occidental[48]. La Russie intervient militairement en Géorgie en 2008 pour éviter qu'un État de plus ne bascule dans le camp occidental. Les interventions dans le Donbass et en Crimée de 2014 relèvent de la même logique. Les débuts de la présidence de Barack Obama se traduisent par une brève embellie qui se concrétise par la signature du traité New Start sans lendemain[2].

Le retour sur la scène internationale : l'intermède Medvedev (2008-2011)

L'arrivée de Medvedev à la présidence de la Russie ne signifie ni un retrait de Poutine ni un changement de la ligne stratégique esquissée depuis 2007. Une version révisée de la Doctrine de politique étrangère de la Russie est d'ailleurs rendue publique en janvier 2008[49], deux mois avant l'élection de Medvedev. Les objectifs clés assignés à la politique étrangère sont de contribuer à la sécurité nationale et à la modernisation de la Russie, en s'appuyant sur son rôle à part entière désormais retrouvé dans les affaires mondiales. La Russie appelle les Occidentaux à reconnaître l'existence « de différents systèmes de valeurs et modèles de développement, dans le cadre toutefois des principes universels de la démocratie et de l'économie de marché »[49]. Ils doivent tirer les conséquences de la fin de l'affrontement idéologique entre les deux blocs durant la guerre froide en mettant fin à leur stratégie d'endiguement de la Russie et à leur politique unilatérale au profit d'une approche multilatérale pour résoudre les menaces qui pèsent sur le monde : le terrorisme international, le crime organisé et le narcotrafic, la prolifération des armes de destruction massive. Les priorités concrètes d'action demeurent proches de celles formulées en 2000, dans l'ordre : les coopérations entre les États issus de l'URSS, la mise en place d'une nouvelle architecture de sécurité européenne reposant notamment sur un nouveau traité de sécurité européenne, l'instauration d'un partenariat stratégique avec l'UE, le refus de l'extension de l'OTAN vers l'Est — plus particulièrement en Ukraine et en Géorgie — la poursuite du dialogue stratégique avec les États-Unis, le développement des relations en Asie notamment avec la Chine et l'Inde[49].

La Doctrine de sécurité nationale de la Russie (2009) approuvée par Medvedev n'introduit pas de nouvelles orientations significatives[50]. Le texte reprend une définition très large des enjeux de sécurité nationale, englobant aussi bien des dimensions sociales, économiques et environnementales que des dimensions plus classiques d'intégrité territoriale et de capacités militaires. L'intervention en Géorgie de l'été 2008 démontre que les forces armées russes ont sensiblement renforcé leurs capacités opérationnelles et provoque un net refroidissement des relations de la Russie avec les États-Unis et leurs alliés européens. Pourtant, dans ce document de l'été 2009, les autorités russes apparaissent désireuses de garder le contact avec les Occidentaux et de continuer à participer au Conseil OTAN-Russie (COR)[51]. Moscou se montre ainsi prêt à jouer le jeu du « reset » des relations avec Washington proposé par Back Obama début 2009, à la condition qu'elles se nouent sur un pied d'égalité[52]. Même si ces documents de doctrine des années 2008-2009 insistent sur la nécessité de poursuivre le redressement du pays, Poutine comme Medvedev considèrent que la Russie a de nouveau une place à part entière parmi les grandes puissances mondiales[51].

En pratique, durant la présidence Medvedev la Russie coopère avec les Occidentaux dans des domaines bien précis, le nucléaire, la lutte contre le terrorisme et l'exploitation de ses ressources naturelles essentiellement, tout en continuant son programme de développement de son économie et de ses capacités militaires. Le résultat le plus tangible du « reset » des relations russo-américaines est la signature du traité New START de réduction des arsenaux d'armes nucléaires stratégiques en 2010. Simultanément, une nouvelle version du document de Doctrine militaire de la Russie (2010) est rendue publique. Dans le domaine de la dissuasion nucléaire, elle reprend la formulation de la doctrine militaire de 2000 de nature dissuasive et défensive[53].

Le passage à l'offensive (2012-2021)

Le retour de Poutine à la présidence en 2012 se traduit par une inflexion majeure du régime russe et de sa politique extérieure. Sur le plan intérieur, les élections législatives de 2011[54] et l'élection présidentielle de 2012 se déroulent dans des conditions qui traduisent l'évolution du régime vers l'autocratie. Sur le plan extérieur, les relations entre la Russie et les Occidentaux passent de la méfiance et de l'insatisfaction réciproque à l'hostilité. Du point de vue de la Russie, la crise libyenne de 2011 est une nouvelle preuve, après les bombardements sur la Serbie en 1999, que les Occidentaux n'hésitent pas à attaquer un régime qui leur déplait en utilisant les moyens militaires de l'OTAN sans autorisation explicite du Conseil de sécurité de l'ONU. Plus généralement, Moscou s'inquiète d'un soutien potentiel des Occidentaux à des actions de déstabilisation politique[55] comme ce fut le cas des « révolutions de couleur » en Géorgie (2003), Ukraine (2004) et au Kirghizistan (2005). Par ailleurs, la guerre civile syrienne déstabilise le régime en place, allié historique de Moscou[56].

En février 2013, Poutine approuve la Doctrine de politique étrangère de la Russie (2013)[57]. Comme les précédentes moutures, ce document comporte des éléments de langage diplomatique convenu. Mais il fournit aussi une analyse de la manière dont le Kremlin perçoit l'évolution de l'environnement géopolitique mondial depuis 2008 et quelles sont ses priorités d'action[58]. La doctrine 2013 développe l'idée que l'Ouest est en déclin au profit de la région Asie-Pacifique et, qu'en réaction aux limites de la globalisation, les clivages culturels et civilisationnels redeviennent des facteurs importants de la compétition mondiale[57]. En continuité avec les doctrines de 2000 et 2008, le texte prône la coopération avec l'UE et l'Ouest[57]. L'attachement de la Russie au rôle central de l'ONU, au respect des règles de droit international et à la non-ingérence dans les affaires intérieures est réaffirmé. Cette position vise à rendre illégitime l'interventionnisme occidental au nom de l'universalisme de la démocratie et des droits de l'homme. La doctrine 2013 réaffirme la priorité donnée aux liens avec l'« étranger proche ». À cet égard, Moscou continue d'apporter son soutien aux républiques d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. En Syrie, la Russie met en pratique opportunément sa thèse juridique constante de refus des ingérences extérieures pour soutenir activement le régime de Bachar al-Assad dont les Occidentaux veulent la chute[59].

Moins d'un an plus tard, les évènements en Ukraine montrent que Moscou ne se sent aucunement lié par cette doctrine de politique étrangère légaliste dès lors qu'il considère que ses intérêts premiers sont concernés[60]. L'annexion de la Crimée en mars 2014 et le soutien militaire apporté aux indépendantistes dans le Donbass constituent un point de bascule de la géopolitique mondiale. La guerre de conquête, à ce stade encore d'ampleur limitée, redevient un moyen de continuation de la politique de la Russie, dont les dirigeants sont convaincus que la sécurité de leur pays est menacée par les Occidentaux[59]. La Doctrine militaire de la Russie (2014) révisée est publiée fin décembre 2014[61]. La coopération avec l'OTAN n'est plus mentionnée, tandis que l'accent est mis sur la coopération avec les organisations eurasiatiques (OCS, OTSC). La doctrine 2014 développe les dangers intérieurs, montrant ainsi les craintes du régime russe présidé par Poutine, devenu clairement autoritaire, d'être la cible de tentatives de déstabilisation par les Occidentaux[62]. Sur le plan extérieur, l'accent est mis dans la tradition russe sur la création d'une sphère d'influence à ses frontières. La Russie ne saurait accepter que des États frontaliers rejoignent le camp occidental. Karaganov précise que cette doctrine ne concerne pas que l'Ukraine mais vise tous les États d'une « importance vitale pour la survie de la Russie »[62]. La Doctrine de sécurité nationale de la Russie (2021) est approuvée par Poutine en juillet[63].

Durant ces années 2012-2021, la faiblesse politique de l'UE, l'aversion de Barack Obama puis de Donald Trump à engager les États-Unis dans de nouvelles interventions extérieures et la diminution relative de la puissance des États-Unis par rapport à la Chine, donnent à Moscou l'opportunité de réaffirmer avec une assurance accrue ses intérêts vitaux en Eurasie, au nord du Moyen-Orient, dans l'Arctique et en Europe centrale et méridionale, entraînant une montée des tensions entre la Russie et le monde occidental[64]. En affaiblissant la souveraineté de la Géorgie en Abkhazie et en Ossétie du Sud, puis en déstabilisant l'Ukraine par l'annexion de la Crimée et le patronage du séparatisme dans le Donbass[a], la Russie réussit à mettre un terme à la perspective d'un nouvel élargissement rapide de l'OTAN vers l'Est. En lançant l'Union économique eurasiatique, elle amorce une intégration régionale sous sa direction, plutôt que sous la direction des institutions occidentales. En intervenant en Syrie, elle démontre son aptitude à projeter sa puissance militaire au-delà de son « Étranger proche »[64].

Toutefois la capacité de la Russie à étendre davantage son influence en Europe et dans le monde demeure limitée par le fait qu'elle s'appuie essentiellement sur des leviers traditionnels de puissance militaire et de subversion politique, tandis qu'elle peine à porter à un haut niveau ses capacités touchant aux leviers d'influence fondamentaux du XXIe siècle que sont la puissance économique, le degré d'avancement technologique et le leadership moral[65],[66].

La rupture avec les Occidentaux en 2022

L'invasion de l'Ukraine débutée en février 2022 est la première guerre de haute intensité engagée dans un but expansionniste sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle provoque un sursaut d'unité européenne et occidentale ainsi qu'une détérioration dramatique des relations avec la Russie que les évènements de 2014-2015 en Ukraine et en Syrie ainsi que les actions de guerre hybride n'avaient jusque-là pas entraîné[67],[68]. La guerre en Ukraine parachève l'orientation eurasienne de la géopolitique de la Russie qui se traduit par le renforcement de ses liens avec la Chine en premier lieu mais aussi avec d'autres puissances du Sud global. Dans le même temps, les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine contribuent à la formation, conformément au schéma de Mackinder, d'un Heartland eurasiatique autocratique opposé à un Rimland libéral[69],[70].

La Doctrine de politique étrangère de la Russie (2023)[71] et le rapport La politique de la Russie à l’égard de la « Majorité mondiale »[72] publié la même année sous la direction de Sergueï Karaganov exposent la vision du monde et la stratégie géopolitique actuelle de la Russie. Cette doctrine est d'inspiration anti-occidentale plus marquée que le texte précédent de 2016[73]. Les États-Unis sont qualifiés « d'inspirateur, organisateur et principal réalisateur de la politique antirusse agressive de l'Occident collectif, source des risques majeurs pour la sécurité de la Russie [et] la paix internationale »[71]. Leur politique vise à « affaiblir la Russie par tous les moyens possibles, notamment en sapant son rôle civilisationnel constructif, sa puissance, ses capacités économiques et technologiques, en limitant sa souveraineté en matière de politique étrangère et intérieure, et en violant son intégrité territoriale »[71]. Comme l'URSS durant la guerre froide, la Russie vise le maintien de la parité stratégique et de la coexistence pacifique avec les États-Unis. Concernant l'Europe, le texte affirme que « la plupart des États d'Europe mènent une politique agressive envers la Russie visant à créer des menaces à la sécurité et la souveraineté de la Fédération de Russie »[71]. La Russie continue de voir en l'« Étranger proche » sa zone d'influence exclusive. L'Eurasie est vue comme un vaste espace amical et de paix au sein duquel créer « un vaste contour d'intégration du Grand partenariat eurasiatique » en s'appuyant sur le renforcement du partenariat stratégique avec la Chine et l'Inde[71]. En complément de cette vision géographique, la Russie, « en tant que noyau de l'entité civilisationnelle du Monde russe », entend protéger ses compatriotes résidant à l'étranger et les aider à préserver « leur identité culturelle et linguistique commune russe, [leurs] valeurs spirituelles et morales russes, [et] leurs liens avec leur patrie historique »[71].

Les dirigeants russes s'appuient sur le passé impérial de leur pays pour mobiliser les sentiments nationalistes de la population et asseoir leur pouvoir. V. Poutine recueille un large soutien de son opinion publique en faisant vivre un sentiment d'encerclement et d'hostilité de ses voisins européens et des États-Unis hérité de la guerre froide et en prenant le contrôle de la Crimée au nom de la défense des populations russophones.

Le rapport de Karaganov est selon l'analyse qu'en fait Le Grand Continent, le « document de politique étrangère russe le plus complet et le plus important depuis la doctrine Primakov »[72]. Plutôt que d'employer le concept contesté de Sud global, le rapport promeut la notion de Majorité mondiale, un terme sans connotation géographique et qui met en avant le caractère numériquement minoritaire des pays constituant l'Occident. Le rapport Karaganov considère que la Russie peut jouer un rôle majeur dans le conflit opposant l'Occident, qui cherche à préserver son hégémonie, à la Majorité mondiale qui désire accéder une souveraineté pleine et entière. Dans ce cadre, la guerre en Ukraine est considérée comme « une guerre globale entre l'Occident et la Russie pour redessiner l'ordre mondial »[72]. Pour atteindre son objectif de « désoccidentalisation » du monde[74], Moscou compte s'appuyer sur « les BRICS [qui] peuvent être considérés comme l’avant-garde de la Majorité mondiale et en partie [sur] l’OCS »[72].

Les votes relatifs à la résolution ES-11/1 de l'Assemblée générale de l'ONU qui condamne l'invasion de l'ONU éclairent la position de la Russie dans la géopolitique mondiale en mars 2022. Outre la Russie, seuls cinq pays ont voté contre. 35 pays se sont abstenus, dont la Chine et l'Inde. Trois ans plus tard, un texte semblable, la résolution ES-11/7, recueille 18 votes contre (10 % des votants) dont ceux des États-Unis, de la Hongrie, d'Israël et de plusieurs États africains dirigés par des juntes militaires. Ce résultat illustre les succès de la Russie dans certains États du Sud global mais aussi les fragilités du camp occidental, accentuées par les premières prises de position de Trump après son retour à la Maison-Blanche[75].

Dès les premières années de sa présidence, Poutine cherche à placer la victoire soviétique dans la Seconde Guerre mondiale au cœur même de l'identité nationale de la Russie moderne. Pour le Kremlin, cette insistance sur les immenses souffrances et le triomphe ultime de l'effort de guerre soviétique constitue l'antidote idéologique idéale aux horreurs du stalinisme et aux humiliations de l'effondrement soviétique. Progressivement, le Jour de la Victoire (9 mai) est devenu moins une commémoration du passé qu'une manifestation de la puissance de la nouvelle Russie de Poutine[76]. Le 9 mai 2025, Poutine profite de la célébration à Moscou du 80e anniversaire de la « victoire sur le nazisme et le militarisme japonais » à l'issue de la Grande Guerre patriotique pour montrer que la Russie n'est pas isolée[77] et continuer de l'instrumentaliser en présentant la guerre en Ukraine comme une continuation de la guerre contre le nazisme remportée par l’URSS en 1945[78],[79]. La rhétorique de Poutine inscrit ces guerres dans la bataille continue de la Russie pour la paix et contre l'Occident collectif[80]. Dans un entretien diffusé par la télévision russe en mai 2025, Poutine affirme que la Russie a été contrainte d'agir en Ukraine depuis 2014 pour protéger les intérêts de la Russie, la conduisant ainsi à « affronter bel et bien l’ensemble de l’Occident collectif à elle seule »[81]. La Russie cherche à profiter des positions prises par Trump au début de son second mandat, qui fragilisent l'Alliance atlantique, en concentrant ses attaques sur l'Europe occidentale, accusée d'avoir une « prédisposition historique [...] à diverses formes de totalitarisme »[82].

Remove ads

Leviers de la puissance russe

Résumé

Contexte

Si la Russie n'est pas une superpuissance, qualification à laquelle seuls les États-Unis et la Chine peuvent légitimement prétendre, elle reste l'un des rares pays qui, à la fois, définit ses intérêts en termes mondiaux plutôt que régionaux et conserve des capacités de projection de puissance mondiale limitées mais réelles[64],[83].

Dans la géopolitique mondiale, le rôle politique et militaire de la Russie est bien supérieur à ce que son poids démographique et économique devrait normalement lui permettre de jouer[65]. Cette situation est le fruit d'atouts développés méthodiquement par un pouvoir politique stable depuis le début du XXIe siècle : un État centralisé fort et affranchi des contraintes du modèle démocratique occidental, une position stratégique au centre de l'Eurasie, d'immenses richesses en ressources naturelles, une parité nucléaire stratégique avec les États-Unis et une puissance militaire conventionnelle retrouvée depuis 2015, la maîtrise du spectre complet des stratégies indirectes allant du « soft power » à la « guerre hybride » et enfin le narratif sur la civilisation slave-orthodoxe destiné entre autres à mobiliser la diaspora russe et l'Église orthodoxe[84].

Grande puissance ou puissance moyenne ?

Le retour de la Russie sur la scène internationale en tant que grande puissance constitue un objectif prioritaire des dirigeants russes depuis le début de ce siècle. Il ne s'agit pas seulement d'être une puissance militaire de premier plan mais aussi d'exercer une influence dans les affaires du monde et de faire rayonner la civilisation russe.

Le tableau ci-contre compare les niveaux de performance de la Russie et des principaux États mondiaux et européens sur les capacités qui concourent à l'exercice de la puissance : ressources géographiques (GEO) et démographiques (POP), système politique et diplomatique (POL), puissance militaire (MIL), soft power (SoP), développement économique (ECO) et social (SOC). Ce tableau est basé sur une étude, publiée lors de la Conférence de Munich sur la sécurité (MSC) de 2025, qui met en évidence la multipolarité du monde actuel[85]. Selon la MSC, les États du G7 et des BRICS possèdent des attributs de puissance qui leur permettent d'être des acteurs géopolitiques régionaux voire globaux de poids, tout en considérant que seuls les États-Unis et la Chine peuvent être qualifiés de superpuissance à l'exclusion de la Russie.

Pourtant, selon l'enquête commanditée par la MSC[98], la Russie est une grande puissance pour 81 % des répondants, au troisième rang derrière les États-Unis (90 %) et la Chine (87 %), très loin devant le Royaume-Uni (55 %), le Japon (53 %) et l'Allemagne (52 %). La Russie y est aussi vue comme le principal facteur de risque géopolitique après les risques climatiques et écologiques mais loin devant la Chine, l'Iran ou d'autres natures de risques[85]. La politique militariste du Kremlin a dégradé le soft power de la Russie[99] et par conséquent son influence politique et économique et son image auprès de la population dans la plupart des pays du monde[100].

Les moyens financiers et militaires permettent à la Russie de mener une politique extérieure active et le cas échéant conflictuelle en Europe de l'Est, en Asie centrale et au Moyen-Orient. Sa politique dynamique au Moyen-Orient et son intervention militaire en Syrie depuis 2015 ont ainsi largement contribué à confirmer son statut de puissance régionale[101]. Contrairement aux grandes puissances, elle n'est toutefois pas en mesure de lancer des opérations militaires hors de sa zone proche.

Sur le plan diplomatique, elle dispose de davantage de marges de manœuvre, la Russie a en effet hérité du statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU en tant qu'État continuateur de l'ancienne URSS. Son admission au G7/G8 depuis 1997 et G20 depuis sa fondation en 1999 renforcent les liens économiques de la Russie[102]. La Russie ne rejoint l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qu'en 2012. Elle était jusque-là la plus grande économie du monde à ne pas appartenir à l’OMC et le seul pays membre du G8 et du G20 à ne pas y siéger. Cette absence affaiblissait les positions de la Russie dans ces instances politico-économiques[103].

Afin de jouer davantage de rôles au niveau mondial, la Russie promeut activement les sommets des BRICS qui sont une plateforme pour promouvoir le multilatéralisme et organiser des coopérations en dehors des cercles dominés par les États-Unis. Ils permettent aussi de préparer des positions communes lors des réunions du G20 traditionnellement dominées par les États-Unis et leurs alliés[104]. En marge des BRICS et de l'OCS, la Russie, l'Inde et la Chine (RIC) entretiennent des réunions tripartites régulières, parfois au niveau des chefs d'État comme en juin 2019[105],[106].

Les principaux points faibles de la Russie en tant que puissance sont ses faiblesses démographiques, le manque d'attractivité de son modèle politique et surtout son poids économique limité. Ces faiblesses critiques la placent très loin derrière les États-Unis, la Chine, l'Union européenne ou l'Inde. La Russie n'a pas non plus, à la différence des États-Unis et des Européens, un vaste réseau d'alliés stables et fiables dans le temps, capables de se mobiliser en situation de crise[107],[b]. Proposant un modèle autoritaire et économiquement peu attractif, elle a échoué à fédérer autour d'elle les pays de sa zone d'influence de l'ère soviétique, tout en s'éloignant de l'Union européenne. La Russie est ainsi une puissance régionale indépendante mais isolée. Ses relations en dent de scie avec la Biélorussie ou la Turquie en sont l'illustration. Puissance continentale, la Russie interagit dans toutes les directions avec ses nombreux voisins, sans qu'en ce début de troisième décennie du XXIe siècle un ou deux axes d'alliance privilégiés puissent être mis en évidence[101].

Pouvoir centralisé fort et indépendance

Sous la direction de Vladimir Poutine, la suprématie du pouvoir central s'est affirmée dans toute la fédération de Russie, et celle-ci qui au tournant du XXIe siècle n'était plus considérée comme une puissance mondiale, est revenue sur la scène mondiale comme l'un des acteurs géopolitiques et militaires les plus importants et les plus actifs depuis le milieu des années 2010[101].

À la fin des années 1990, la voix du pouvoir central ne porte plus, devenue inaudible face à des oligarques tout-puissants, à une administration corrompue et inefficace et à des régions plus puissantes que le centre fédéral. La reconstruction d'un État fort, sur un mode autoritaire habituel en Russie mais éloigné du modèle démocratique occidental, est la priorité de V. Poutine qui, en héritier des dirigeants soviétiques, réorganise l'administration de l'État russe selon une « verticale du pouvoir », expression qui symbolise la recentralisation de l'organisation territoriale russe selon un modèle qui rappelle fortement le « centralisme démocratique ». La « verticale du pouvoir » concerne aussi le champ politico-médiatique avec différentes formes de contrôle des partis politiques et des médias[2],[110].

La mise au pas des oligarques de l'ère Eltsine permet de reprendre le contrôle de pans entiers de l'économie, notamment dans le secteur de l'énergie. La croissance des revenus tirés de l'exploitation largement nationalisée du gaz et du pétrole permet à l'État russe de retrouver sa pleine souveraineté en s'affranchissant de la dépendance financière à l'égard des Occidentaux, et d'avoir les moyens de financer la remise à niveau de son armée et de mener une politique étrangère offensive[2]

Pour gagner les élections, et si possible avec une marge confortable, le régime bride l'opposition politique mais a aussi besoin de trouver des leviers pour entretenir sa popularité. L'augmentation du niveau de vie et la lutte contre la corruption ont été un temps les thèmes privilégiés du pouvoir qui a pu mettre à son actif la croissance économique des années 2000-2008. Durant la décennie 2010, faute de pouvoir faire état de progrès sur le plan intérieur, la politique extérieure est devenue le thème le plus exploité pour continuer de recueillir le soutien des électeurs russes toujours sensibles à la grandeur du pays. Ces nécessités de politique intérieure expliquent un certain aventurisme extérieur qui — revers de la médaille — isole Moscou des pays susceptibles de contribuer à sa croissance, à l'exception de la Chine. Combinée avec des violences politiques de plus en plus visibles, cette politique extérieure agressive engendre aussi des sanctions de la part des États-Unis et de l'Europe dont l'effet sur la population et la capacité d'innovation de l'industrie russe n'est pas négligeable[111].

Pays-continent au centre de l'Eurasie

Géographie hors-norme

La Russie est avec une superficie de 17 M km2 de très loin le plus grand pays du monde. Sa superficie est approximativement le double de celle des autres pays « géants », le Canada (10 M), les États-Unis et la Chine (9,6 M), le Brésil (8,5 M) et l'Australie (7,7 M). Cet immense territoire lui confère de grandes réserves de ressources naturelles agricoles et minières.

Elle occupe une place centrale en Eurasie ce qui lui vaut d'être vue avant tout comme une puissance continentale. Elle possède plus de 22 000 km de frontières terrestres à défendre, dont les plus longues sont en Asie avec le Kazakhstan (7 500 km) et la Chine (4 200 km), et en Europe avec l'Ukraine (2 100 km), la Finlande (1 270 km), la Biélorussie (1 240 km) et la Géorgie (875 km). Mais elle possède aussi deux immenses façades maritimes, sur l'Arctique (19 700 km) et le Pacifique (17 000 km) et deux façades stratégiques à l'Ouest, en Baltique et en Mer Noire.

La Russie s'étend sur deux continents, l'Europe et l'Asie, séparés par l'Oural selon la convention traditionnellement retenue. La Russie européenne, à l'ouest de l'Oural, couvre un peu moins du quart de son territoire[c],[112]. Les trois quarts de sa population y résident[113] et elle produit 70 % de la richesse nationale[114]. Pour immense qu'elle soit, la Russie asiatique ne rassemble qu'un quart de la population de la Fédération[d]. Elle contribue à hauteur de 30 % de son PIB[114]. Son développement est rendu difficile par son climat, sa faible densité de population et ses infrastructures limitées au regard de son immensité.

La Russie appartient à la sphère européenne, bien davantage qu'à la sphère asiatique, par son histoire, sa population, sa culture et sa géographie économique[115]. Pourtant, de l’empire des tsars à l'URSS et à la Fédération actuelle, son action politique et militaire est caractérisée par la permanence d’un certain tropisme asiatique. À tous les grands moments de son histoire, la Russie s'est interrogée sur les dimensions européenne et asiatique de son identité[115]. Alors que le panslavisme classique repose sur une vision de la Russie centrée sur l'Europe, l'eurasisme repose sur l'idée d'un empire du Milieu russo-touranien dont le centre de gravité est déplacé vers l'Est, englobant l'Asie centrale et s'étendant jusqu'au Pacifique[116]. Fortement soutenue par Poutine, l'Union économique eurasiatique participe de sa volonté de construire une alternative à « l’universalisme » occidental[117] et de sa vision géopolitique d'une Grande Eurasie dans laquelle la Russie jouerait les premiers rôles[118].

Puissance économique moyenne

Le développement de la Russie et partant de sa puissance est handicapé par des fragilités démographiques et économiques. Depuis 2022, la raréfaction des données statistiques disponibles et les doutes que certaines des données publiées suscitent rendent plus difficile d'évaluer les évolutions les plus récentes dans ces domaines.

Sa population de 143,8 M d'habitants en 2023 la situe au neuvième rang mondial seulement, loin derrière les autres grandes puissances, les États-Unis (335 M), la Chine et l'Inde (plus d'1,4 milliard). La faiblesse de sa démographie est un handicap pour les objectifs de puissance du pouvoir russe. De 147,2 M en 1999, sa population diminue jusqu'en 2008 où elle n'est plus que de 142,7 M. Elle augmente ensuite lentement jusqu'en 2019 pour atteindre 145,4 M mais connaît depuis à nouveau une légère décroissance, accentuée en 2020 par la pandémie de Covid-19 puis à partir de 2022 par la guerre en Ukraine[88]. Le taux de fécondité de 1,5 en 2019 est insuffisant et de nombreux travailleurs venus des anciennes républiques d’Asie centrale repartent, conduisant le gouvernement russe à déployer depuis 2020 une politique nataliste d'envergure[121]. Fin 2024, cette politique n'avait pas porté ses fruits et l'ONU prévoit une baisse continue de la population russe durant les prochaines années[89].

En 1999, le PIB nominal de la Russie la situait au 22e rang mondial. Durant les vingt années suivantes, le développement de son économie et surtout de ses exportations de produits pétroliers l'amène au 11e rang mondial. D'un montant de 2 020 milliards de dollars courants en 2023, son PIB est toutefois inférieur à celui de chacune des quatre puissances moyennes européennes : l'Allemagne (3e avec 4 525 milliards), le Royaume-Uni (6e), la France (7e) et l'Italie (8e)[92]. Calculé à parité de pouvoir d'achat (PPA), le PIB de la Russie la situe au 12e rang mondial en 1999, au 6e en 2009 et 2019, puis la hisse au 4e rang en 2023 derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde[93]. En 2023 et 2024, le PIB de la Russie enregistre une croissance forte de 4,1 % par an, tirée par la production manufacturière militaire et les services[122].

Taux de croissance du PIB de la Russie,1991-2023

($ US constant de 2010)[123]

($ US constant de 2010)[123]

L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 a provoqué un chaos politique et économique. Les réformes économiques radicales introduites par Eltsine sur les conseils du FMI pour introduire une économie de marché se traduisent par une chute du PIB de 40 % entre 1991 et 1998[124]. Le processus de privatisation massive profite à quelques oligarques, mais laisse un tiers de la population vivant sous le seuil de pauvreté à la fin de cette période. Après la banqueroute de l'État russe en 1998, la dévaluation massive du rouble, le retour du dirigisme économique et la hausse des prix du pétrole et du gaz naturel favorisent un rebond spectaculaire de l'économie russe qui connaît entre 1999 et 2008 une croissance moyenne de 6,4% par an[125],[123]. Le développement de la Russie demeure handicapé par une démographie atone, une faible compétitivité industrielle[125], et une forte dépendance à l'exportation de matières premières : pétrole brut (31,3 % des exportations en 2018), pétrole raffiné (18,2 %) et gaz naturel (6,4 %) en premier, mais aussi charbon, bois et métaux[126].

Bouleversement du commerce extérieur à la suite de la guerre en Ukraine

La Russie rejoint l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2012 à laquelle elle était candidate depuis sa création en 1994[e],[103],[127]. La balance commerciale de la Russie présente un solde positif très favorable[128],[129]. Le volume et la structure du commerce extérieur russe demeurent proches en 2023-2024 de ce qu'ils furent les années précédentes en dépit des sanctions occidentales. La Russie occupe en 2023 le 16e rang mondial des pays exportateurs, un niveau voisin de l'Inde mais sensiblement inférieur à celui des principales puissances européennes. Cette situation résulte de la structure produits de ses exportations : en moyenne, de 2012 à 2023, la part des combustibles minéraux (pétrole, gaz et charbon) est proche de 60 % tandis que celle des machines et matériels de transport, à forte valeur ajoutée, est inférieure à 5 %[f],[130].

La guerre en Ukraine bouleverse les relations commerciales entre l'Europe et la Russie. Jusqu'en 2022, l'Europe dans son ensemble est le premier partenaire commercial de la Russie, bien que le tournant vers l'Asie fasse sentir son effet. En 2013, l'Europe compte pour 70 % dans les exportations de biens de la Russie tandis que l'Asie en représente 24 %. En 2021, ces parts sont de respectivement 57 % et 31 %. En conséquence des sanctions occidentales, en 2024, 28 % des exportations russes sont à destination de l'Europe et 59 % vont vers l'Asie[131].

Durant les années 2010, les pays de l'Union européenne sont le principal débouché extérieur de la Russie (46 % des exportations de biens en 2015, 42 % en 2019). L'UE importe massivement le pétrole et le gaz russe. Les premiers développements de la crise ukrainienne en 2014-2015 n'ont que peu d'incidences sur ces échanges commerciaux. En revanche, ceux-ci chutent après les sanctions prises par l'UE depuis 2022, obligeant la Russie à trouver de nouveaux partenaires commerciaux. Dans le même temps, les exportations vers le Royaume-Uni et l'Ukraine s'effondrent également. En revanche, la Russie bénéficie de ses bonnes relations politiques avec la Turquie et la Biélorussie qui sont, de très loin, ses premiers clients en Europe. En 2024, la Chine est le premier client de la Russie devant l'Inde et la Turquie[130].

Industrie nucléaire au premier rang mondial

L'industrie nucléaire de la Russie fait exception dans le panorama d'ensemble de son industrie globalement peu innovante[132] et productive[133]. La Russie bénéficie à plein de l'héritage de l'URSS dans le nucléaire militaire mais aussi dans le nucléaire civil. En 2024, ses 36 réacteurs nucléaires en activité lui permettent d'occuper le quatrième rang mondial dans la production d'électricité nucléaire[134]. L'opérateur nucléaire public Rosatom est aussi le premier exportateur de centrales nucléaires dans le monde. Fin 2024, son carnet de commandes comprend 33 réacteurs à l'étranger[135],[136]. Toutefois, Rosatom doit trouver des solutions pour contourner les sanctions internationales qui la frappent mais touchent aussi certains de ses clients, obtenir des financements et exploiter des centrales dans des pays manquant de compétences[136].

Ressources naturelles considérables

Le pétrole et le gaz dominent l'économie russe. La mise sous contrôle des ressources naturelles par l'État russe reflète l'importance géostratégique que revêtent ces exportations qui peuvent servir de levier d'action dans des conflits. En contrepartie, toute l'économie russe est dépendante des revenus tirés des ressources naturelles et sensible aux variations de cours mondiaux des matières premières[137],[129]. La Russie possède les premières réserves de gaz naturel au monde (19,9 % des réserves prouvées fin 2020) et les sixièmes réserves de pétrole (6,2 %)[10]. La stratégie énergétique à l'horizon 2050 de la Russie prévoit une augmentation continue de la production et de l'exportation de combustibles minéraux[138],[139].

La Russie est le 3e producteur mondial de pétrole (11,1 millions de barils/jour en 2023), derrière les États-Unis (19,4 Mb/j) et l'Arabie saoudite (11,4 Mb/j)[10]. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, elle exporte en 2023 et 2024 environ 7,8 Mb/j, un niveau très proche de celui de 2021. Ce résultat est obtenu grâce à une réorientation radicale des flux d'export vers la Chine, l'Inde et dans une moindre mesure la Turquie[140]. En valeur, le pétrole représente environ 70 % des exportations de combustibles minéraux de la Russie[130]. De février 2022 à mars 2025, les importations de pétrole russe par la Chine se montent à 174 milliards €, par l'Inde à 115 milliards et par l'UE à 103 milliards. La Russie recourt massivement à une flotte fantôme de plus de 800 pétroliers navigant sous des pavillons de complaisance dont moins de 40 % sont sous sanctions de l'UE ou des États-Unis[141].

La Russie est le 2e producteur mondial de gaz (586 milliards de m3 en 2023) derrière les États-Unis (1 035 M m3) mais loin devant l'Iran (252 M m3)[10]. Elle en est aussi le 2e exportateur mondial (138 milliards de m3 en 2023), derrière les États-Unis (203 M m3), devant le Qatar et la Norvège[10]. Ces exportations sont pour 70 % effectuées par pipeline et pour 30 % sous forme de gaz naturel liquéfié par voie maritime. En 2023, elles sont en forte baisse en raison de la chute des importations par l'UE qui n'est pas compensée par d'autres clients contrairement au pétrole. En valeur, le gaz représente environ 15 % des exportations de combustibles minéraux de la Russie[130]. Le gaz naturel est au centre de la politique énergétique de la Russie. Il représente plus de la moitié de la consommation d'énergie primaire du pays. La société Gazprom, contrôlée par l'État russe, est la première compagnie au monde par ses réserves, sa production et ses exportations de gaz. Elle couvre la moitié du marché intérieur russe et jouit d'un monopole sur les exportations[143]. Les infrastructures existantes ne permettent pas que la Chine puisse devenir d'ici la fin des années 2020 un marché de remplacement du marché européen. La construction du gazoduc Power of Siberia 2 pourrait y contribuer ultérieurement. Début 2025, la Chine ne s'était toujours pas engagé à le financer. La Russie développe la production de GNL qui procure une grande flexibilité de commercialisation[144]. Toutefois son plus grand projet, Arctic GNL 2, fonctionne au ralenti en raison des sanctions américaines et européennes[145].

Puissance militaire restaurée

Le budget de défense de la Russie est le troisième au monde, après les États-Unis et la Chine[8]. La Russie est redevenue durant les années 2010 une grande puissance militaire[146],[147]. La Russie possède le plus grand arsenal nucléaire au monde, qu'elle a hérité de l'Union soviétique et entrepris de moderniser depuis 2007[148]. Ses capacités nucléaires considérables lui confèrent des marges de manœuvre qu'elle utilise pour mener des opérations militaires conventionnelles en sanctuarisant son propre territoire grâce à son parapluie nucléaire[149]. Dans le contexte de la guerre de haute intensité en cours en Ukraine, la dissuasion nucléaire est redevenue un sujet central de la géopolitique mondiale[150]. Poutine brandit régulièrement la menace nucléaire comme le fit Khrouchtchev lors des crises de Suez, Berlin et Cuba[151].

Alors que la plupart des nations européennes ne consacrent que des moyens limités à leurs forces armées, la puissance militaire est devenue dans les années 2010 le principal avantage comparatif de la Russie[152]. Cependant, malgré l'effort de réarmement des quinze dernières années, les capacités militaires conventionnelles russes demeurent en deçà des espérances du Kremlin qui escomptait un succès rapide contre l'Ukraine en 2022[153].

Priorité accordée à la défense

Dépenses de défense des quatre

principales puissances militaires en Europe

2014-2024 (en millions $ US constants 2023)[8].

principales puissances militaires en Europe

2014-2024 (en millions $ US constants 2023)[8].

Le budget de défense de la Russie triple quasiment en termes réels de 2000 à 2021, passant de 23,8 à 68,6 milliards $ US constant de 2023. Sur cette période, les dépenses militaires représentent annuellement entre 3,3 % et 5,4 % du PIB. La conduite de la guerre en Ukraine provoque une montée en flèche de ces dépenses qui passent à 109 milliards en 2023 et 150 milliards en 2024[8].

Le budget de défense de la Russie est le plus élevé d'Europe, mais dans des proportions faibles au regard de l'importance des moyens alignés par ses forces armées. Cette distorsion tient au fait que la Russie importe très peu de technologies militaires et que ses coûts de production d'armements sont inférieurs à ceux des pays occidentaux. Les salaires et pensions des personnels militaires sont également très inférieurs aux standards occidentaux[154]. Ainsi, pour l'année 2024, l'IISS estime que les dépenses de défense de la Russie calculées à parité de pouvoir d'achat (PPA) se montent à 462 milliards $ US, un montant supérieur de 5 milliards aux dépenses de défense cumulées de l'UE et du Royaume-Uni[155].

Les armées bénéficient d'un soutien politique sans faille depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir. Un premier plan d'armement couvrant la période 2007-2015 donne la priorité à la modernisation des forces nucléaires stratégiques et de la marine russe. Un second plan plus ambitieux est établi pour la période 2011-2020[147]. Un troisième plan couvre la période 2018-2027[156]. Mais une situation économique en demi-teinte depuis 2013, les sanctions occidentales depuis 2014 et les retards enregistrés dans les programmes d'armements obligent les autorités russes à être pragmatiques[157]. La majorité des matériels en service en 2020 sont encore des versions améliorées d'équipements conçus il y a longtemps. Les systèmes de dissuasion nucléaire et conventionnelle continuent d'être prioritaires. Les développements de nouveaux missiles (Zircon, Kalibr, Kinzhal) sont fortement mis en scène par le pouvoir politique[158].

Le complexe militaro-industriel de la Russie peine à faire face aux multiples pertes d'une part en raison d'un appareil productif vieillissant et d'autre part à la suite des sanctions européennes et internationales prises depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et renforcées depuis février 2022. Il ne parvient pas à répondre à la demande lié à une perte d'accès aux technolgies occidentales sous embargo et à l'expertise détenue par certaines ex républiques soviétiques en conflit avec elle comme l'Ukraine dans le domaine naval et balistique[159],[160],[161].

La Russie dispose d'un important complexe militaro-industriel compétitif sur le marché extérieur, au service des desseins géopolitiques du pouvoir. La Russie occupe le deuxième rang mondial sur ce marché où, selon le SIPRI, entre 2015 et 2019, les ventes d'armes de la Russie représentent 21 % du total mondial[162]. Ses clients traditionnels, hérités de l'ère soviétique, sont l'Inde, la Chine, le Viêt Nam et l'Algérie. Les exportations d'armes sont aussi au service de sa stratégie d'influence et de déstabilisation dans des pays traditionnellement liés à l'Ouest comme le montrent les ventes de missiles S-400 à la Turquie, pourtant membre de l'OTAN, et à l'Arabie saoudite, grand allié des États-Unis au Moyen-orient[163]. La guerre en Ukraine provoque une chute des exportations d'armements russes, en raison de la mobilisation de l'appareil productif pour les besoins de cette guerre et de la prudence des pays acheteurs. L'Inde en particulier se tourne vers de nouveaux fournisseurs, dont la France notamment[164]. Par rapport à 2015-2019, les exportations de matériels militaires russes chutent de 64 % sur la période 2020-2024. Elles ne représentent plus que 7,8 % des exportations mondiales d'armements[165].

Forces nucléaires et doctrine de dissuasion nucléaire

Par le protocole de Lisbonne (1992) et les mémorandums de Budapest (1994), la Russie est l'unique héritière de l'arsenal nucléaire soviétique. La Russie et les États-Unis demeurent les deux seules superpuissances nucléaires dans le monde. En 2024, elles possèdent encore chacune plus de 5 000 têtes nucléaires, dont 1 710 et 1 670 respectivement sont prêtes à l'emploi[148],[166]. Leurs arsenaux nucléaires stratégiques sont encadrés par le traité New START auquel la Russie suspend sa participation en 2023, tout en continuant de respecter les plafonds autorisés[167]. Depuis la dénonciation du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (traité FNI) en 2019 par Washington puis par Moscou, les deux pays sont libres de développer ce type d'armes[168].

Après la guerre froide, durant plus de trente ans, aucun conflit interétatique n'a éclaté en Europe. La guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine en février 2022 change radicalement le contexte géopolitique européen[169]. Pour la première fois, une guerre de haute intensité[170] oppose une puissance nucléaire à une puissance non nucléaire qui est elle-même soutenue par des puissances nucléaires. Il replace la dissuasion nucléaire au premier plan des rapports stratégiques entre les grandes puissances, comme ce fut déjà le cas durant la guerre froide[9],[171]. La Russie se sert de sa possession d'armes nucléaires pour réaliser des conquêtes territoriales en sanctuarisant son propre territoire grâce à ces armes[171].

Les Principes fondamentaux de la politique d'État de la Russie en matière de dissuasion nucléaire, publiés en juin 2020, sont le premier document spécifiquement dédié à la doctrine nucléaire du pays[172]. Jusque là, les documents de doctrine militaire comportaient seulement de très courts développements consacrés à ce sujet[173]. Le caractère « défensif par nature » de la dissuasion nucléaire est réaffirmé. La Russie « se réserve le droit d'employer des armes nucléaires » en cas d'« utilisation d'armes nucléaires ou d'autres types d'armes de destruction massive par un adversaire contre la Russie ou ses alliés » ou en cas d'« agression contre la Russie en utilisant des armes conventionnelles, lorsque l'existence même de l'État est en danger »[172]. Le texte stipule qu'en « cas de conflit militaire, cette politique [de dissuasion nucléaire] couvre la prévention d’une escalade des actions militaires et leur cessation dans des conditions acceptables pour la Russie ou ses alliés ». Il pourrait s’agir d’une référence au concept de « désescalade nucléaire », c’est-à-dire d’utilisation d’une frappe nucléaire limitée pour mettre fin à une attaque conventionnelle par un adversaire. La question de savoir si la Russie l’a adopté fait l’objet de vifs débats en Occident[174]. La fin du traité FNI laisse le champ libre au développement de nouvelles armes nucléaires tactiques adaptées à ce concept d'emploi.

En pleine guerre russo-ukrainienne, la Russie publie les Fondements de la politique d'État de la Fédération de Russie en matière de dissuasion nucléaire (2024)[175]. Les évolutions de doctrine depuis 2020 visent clairement l'OTAN. Une attaque contre la Russie par un membre d'une alliance est considérée être une agression par tous ses membres. Si elle est menée par un État qui ne possède pas l'arme nucléaire, mais avec la participation ou le soutien d'un État la possédant, l'attaque entre alors dans le champ de la dissuasion nucléaire. Parmi les menaces militaires qui « doivent être neutralisées par la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire » figure la présence renforcée de moyens militaires d'adversaires potentiels de la Russie près de ses frontières. Il s'agit de dissuader l'OTAN de déployer davantage de moyens à proximité de la Russie ou de couper les liaisons avec Kaliningrad. La mention du respect des engagements internationaux de la Russie en matière de contrôle des armements disparait du texte de 2024.

En cas de crise avec une autre puissance nucléaire, la Russie n'adopte pas une posture d'emploi en premier par une frappe préemptive pour prévenir une attaque nucléaire qu'elle jugerait imminente. Elle n'exclut cependant pas un emploi en premier en réponse à une attaque conventionnelle dans certaines circonstances[176]. Aux cas d'usage possible de l'arme nucléaire figurant dans le texte de 2020, est ajouté un scénario d'emploi en cas d'« agression contre la Russie ou la Biélorussie [...] avec l'emploi d'armes conventionnelles, qui crée une menace critique pour leur souveraineté ou leur intégrité territoriale »[175]. Le seuil d'emploi de l'arme nucléaire est ainsi abaissé de menace contre « l'existence même de l'État »[172] à une menace critique contre son intégrité territoriale. En qualifiant de « critique » la menace pour que l'emploi de l'arme nucléaire puisse être envisagé, Moscou exclut prudemment le cas de l'offensive de l'armée ukrainienne dans l'oblast de Koursk durant l'été 2024. La Biélorussie est pour la première fois explicitement identifiée comme un « allié » bénéficiant du parapluie nucléaire russe. Cette mention est cohérente avec le déploiement annoncé en juin 2023 d'armes nucléaires russes sur le sol biélorusse, une première depuis la chute de l'Union soviétique[177]. La doctrine russe de dissuasion nucléaire — comme celle des autres puissances nucléaires — maintient l'ambiguïté autour des lignes rouges dont le franchissement pourrait entraîner l'utilisation du nucléaire[178]. Dans le contexte de la révision de la doctrine de dissuasion nucléaire, Karaganov affirme en septembre 2024 que « la Russie n’a pas d’autre choix, pour quitter le sentier menant inexorablement à la guerre éternelle et à sa propre destruction, que de faire entendre à ses adversaires qu’elle est plus résolue que jamais à recourir à l’arme nucléaire, et à en user effectivement en cas de besoin stratégique »[179].

Symétriquement, les pays membres de l'OTAN apportent leur soutien militaire à l'Ukraine en se sachant protégés par leur arsenal nucléaire. Ils agissent toutefois avec prudence, par palier successif dans le nombre et les capacités des armements fournis, de manière à éviter d'amplifier le risque que Moscou décide de recourir à l'arme nucléaire tactique. En réponse aux menaces récurrentes de Poutine pour dissuader les Occidentaux d'aider l'Ukraine, l'administration Biden choisit une politique de petits pas, se refusant à accorder aux Ukrainiens la totalité des armements qu'ils réclament et ne franchissant que progressivement les lignes rouges successivement mises en avant par les Russes[180]. Le lancement, en novembre 2024, du nouveau modèle Orechnik de missile de portée intermédiaire (IRBM) par la Russie sur la ville de Dnipro en Ukraine envoie un message clair aux Occidentaux sur sa détermination à gagner cette guerre et sur les risques qu'encourent les pays européens engagés aux côtés de l'Ukraine[181]. Ce lancement concrétise un peu plus la fin de l'ère ouverte en 1987 par le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) qui avait entrainé leur disparition sur le continent européen mais que les États-Unis et la Russie ont dénoncé en 2019[182].

Plus importantes forces armées conventionnelles d'Europe

En conséquence des insuffisances constatées en Tchétchénie et en Géorgie, un vaste plan de réorganisation des armées est lancé en 2008. Au-delà des résultats politiques escomptés, les engagements russes dans le Donbass et en Syrie servent aussi clairement à partir de 2014 de champ d'expérimentation de cette transformation profonde[183]. Depuis 2022, les résultats opérationnels limités sur le terrain en Ukraine, les lourdes pertes enregistrées, les carences logistiques et les défaillances avérées de la chaîne de commandement remettent en cause cette image d'une Russie militairement forte[184].

L'armée russe est en 2021 la plus nombreuse des forces armées d'Europe. La guerre en Ukraine conduit le gouvernement russe à viser une croissance forte des effectifs d'active des forces armées russes : de 1 million en 2021, ils doivent être portés à 1,5 million selon un décret de septembre 2024[185]. L'atteinte de ce niveau d'effectifs, alors qu'en trois ans l'armée russe aurait perdu selon l'IISS plus de 500 000 morts et blessés graves sur le front ukrainien, ne va pas sans de sérieuses difficultés pratiques et politiques[186]. Selon l'IISS et l'IFRI, début 2025, les forces armées russes comptent un peu plus de 1,1 million d'hommes. Sur ce total, les effectifs de l'armée de terre sont passés de 280 000 en 2021 à 550 000 hommes[187],[188].

L'armée de terre russe a subi des pertes en matériels considérables en Ukraine. Selon les données compilées par Oryx[189], elle aurait perdu en trois ans plus de la moitié de l’équipement militaire dont elle disposait avant le lancement de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine[190]. L'industrie russe n'est pas capable de produire en nombre de nouveaux matériels pour remplacer les quelques 20 000 chars et autres véhicules blindés perdus[184]. L'armée est forcée de recourir aux stocks considérables de l'ex-URSS, à l'exemple des chars T-54, T-55 et T-62 déployés sur le théâtre ukrainien, robustes mais technologiquement dépassés[161].

La flotte russe en mer Noire a perdu un quart de ses capacités, dont le navire amiral Moskva, et s'est mise à l'abri dans des ports moins exposés aux attaques ukrainiennes que la base navale de Sébastopol. Pour autant, le potentiel de la marine russe, qui est en tonnage la troisième plus importante au monde[191], demeure largement intact et sa modernisation continue avec l'adjonction de plusieurs unités de surface et sous-marins depuis 2020[192]. Après avoir enregistré des pertes substantielles dans son aviation tactique, l'armée de l'air russe s'est adaptée aux conditions de la guerre en Ukraine. Ses bombardiers stratégiques (Tupolev Tu-160 et Tu-22) ont démontré leur efficacité et continuent d'être modernisés[192].

Recherche de soutiens militaires directs ou indirects