Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Pouic-Pouic

film français de Jean Girault, sorti en 1963 De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Pouic-Pouic est un film comique français réalisé par Jean Girault et sorti en 1963.

Adapté de la pièce de théâtre Sans cérémonie de Jean Girault et Jacques Vilfrid créée en 1952, le film raconte les mésaventures de Léonard Monestier, homme d'affaires tentant de se débarrasser d'une lointaine concession pétrolière vendue par un escroc à son épouse Cynthia. Il espère profiter de la crédulité du milliardaire Antoine Brévin, vain courtisan de sa fille Patricia.

Pouic-Pouic est mené par Louis de Funès, auparavant dans le petit rôle du valet dans la pièce et désormais en pleine ascension. Ce rôle principal de Monestier, différent de ses précédents, est un tournant dans sa carrière. En épouse excentrique, Jacqueline Maillan, elle aussi passée par les Branquignols, trouve également un rôle important. Leur fille est jouée par la débutante Mireille Darc. Ils sont notamment entourés de Philippe Nicaud, Guy Tréjan, Christian Marin, Roger Dumas et Maria-Rosa Rodriguez.

Malgré des critiques mitigées, Pouic-Pouic connaît un modeste succès, avant que le triomphe ultérieur rencontré par Le Gendarme de Saint-Tropez (1964), de la même équipe, ne le remette en valeur, lui permettant de réunir au total plus de deux millions d'entrées. À cette époque, Louis de Funès parvient tardivement à l'épanouissement de son potentiel comique et acquiert la stature de tête d'affiche comique populaire. Jean Girault et lui entament ensuite une collaboration fidèle pendant près de vingt ans.

Remove ads

Synopsis

Résumé

Contexte

Patricia Monestier refuse chaque cadeau envoyé par un soupirant encombrant, l'héritier Antoine Brévin. Elle résiste à ses avances assidues. Sa fortune ne l'intéresse pas, elle-même vivant dans une belle villa familiale dans la campagne parisienne, son père Léonard étant un homme d'affaires aisé. Simon Guilbaud, le livreur d'un énième cadeau, lui lance en plaisantant d'épouser quelqu'un d'autre pour se débarrasser de Brévin. Patricia le prend au mot et lui propose, contre dix fois son salaire, de se faire passer pour son mari, y compris auprès de ses propres parents. Après une hésitation, Simon, séduit par la jeune femme, accepte.

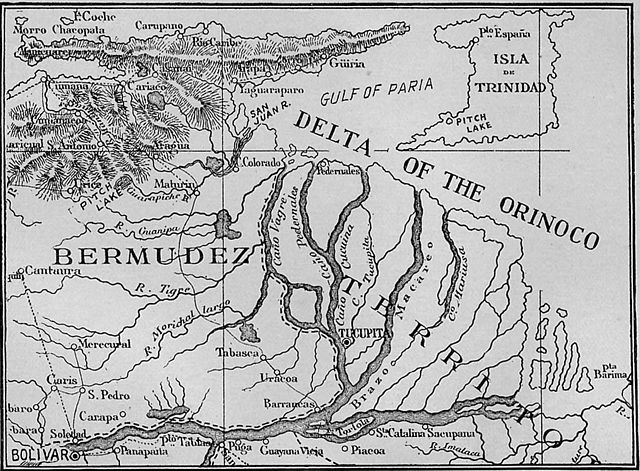

Le même jour, Léonard Monestier est de passage à Paris pour ses affaires, accompagné exceptionnellement de son épouse, la fantasque et candide Cynthia. Il scrute l'évolution de ses placements à la Bourse de Paris. L'entrée étant interdite aux femmes, son épouse l'attend à la terrasse d'un café voisin. Léonard, d'habitude râleur, jubile de l'envolée du cours de ses actions. Dans les allées de la Bourse, tout le monde se méfie de l'escroc notoire Pedro Caselli, à la recherche d'une victime. Il tente de vendre la concession d'un terrain au sous-sol apparemment riche en pétrole situé sur les rives de l'Orénoque, au Venezuela. Monestier l'éconduit rapidement. À la sortie, Caselli s'arrête dans un café et sympathise avec Cynthia. Celle-ci est d'ailleurs à la recherche d'un cadeau d'anniversaire pour son mari.

À leur retour, Cynthia pense combler son mari avec son cadeau. Il est désemparé en découvrant que l'escroc a réussi à lui vendre son arnaque, qui plus est à prix d'or, cash et surtout en ordonnant à son agent de change de liquider ses actions dont le cours devenait vertigineux. La naïveté de son épouse ne surprend pas Léonard mais la situation l'accable. Alors que le maître d'hôtel, Charles, évoque Antoine Brévin, Monestier entrevoie une solution : revendre la « fabuleuse » concession au stupide héritier, en jouant sur ses sentiments envers sa fille. Il invite aussitôt Brévin à séjourner dans sa villa. Charles apprend cependant à Léonard que Patricia s'est mariée à leur insu. D'abord incrédule, Monestier pense avant tout à son plan et demande uniquement au « mari » de quitter la villa. Il réclame ensuite à sa fille de cacher ce mariage et de jouer de ses charmes auprès de Brévin le temps d'un week-end.

Fou amoureux, Brévin s'empresse de venir. Monestier lui soumet derechef la prétendue belle affaire, aidé par Patricia. Quoique benêt, Brévin se méfie de cette propriété lointaine à la richesse incertaine. Il lui vient néanmoins à l'esprit que le fils de Monestier est alors en voyage en Amérique du Sud ; liant les deux éléments, il imagine que la découverte vient de lui. Monestier, qui n'y avait même pas pensé, va dans son sens. Brévin veut toutefois rencontrer son fils pour en connaître davantage sur la concession. Monestier est acculé. Par la fenêtre, il aperçoit Simon en train de partir. Puisque Brévin n'a jamais rencontré Paul, le véritable fils Monestier, Léonard propose à Simon, contre rémunération, de rester et se faire passer pour son fils de retour d'Amérique. Simon accepte et le reste de la maisonnée, Patricia et le valet Charles, joue le jeu. Léonard et Simon prennent un certain temps à expliquer la situation complexe à la distraite Cynthia, de promenade avec son poulet domestique Pouic-Pouic.

Fin baratineur, Simon est convaincant dans son rôle d'aventurier. Brévin met de côté ses doutes et consent à l'achat de la concession. Alors qu'il s'apprête à signer, Paul, le vrai fils des Monestier, débarque en musique accompagné d'une plantureuse Vénézuélienne nommée Palma Diamantino. Les Monestier sont sidérés et s'efforcent d'expliquer avoir en réalité deux fils partis pour la même destination. Brévin redevient méfiant. Paul est mis dans la confidence. À l'apéritif, Léonard, Simon, Paul et Patricia montent une scène pour amadouer Brévin et obtenir enfin sa signature. L'excentrique Cynthia gâche l'opération — sur le point de réussir — en arrivant habillée en danseuse exotique avec Palma Diamantino.

Le soir, Brévin tente de joindre son fondé de pouvoir en Corse. Monestier est désespéré puisque l'assistant convaincra sûrement Brévin de rejeter l'affaire. Cependant, le maître d'hôtel a pris les devants en demandant à une amie téléphoniste de l'empêcher d'obtenir sa communication. En parallèle, Simon et Palma se rapprochent, au grand dam de Paul. Celle-ci ne cherche qu'à épouser un homme riche et délaisse Paul pour « l'aîné » séduisant et aventurier qu'elle voit couvert de louanges. Patricia conçoit de l'amertume à voir Simon avec une autre, bien qu'il ne soit pas vraiment son mari. Amère, elle s'en va dans les bras de Brévin, et accepte des vacances avec lui qu'elle avait toujours refusées. L'héritier, ragaillardi, confiant en ses capacités, se décide à acquérir la concession. Dans le salon, Palma et Patricia s'écharpent pour l'intérêt de Simon. Patricia lui révèle qu'il est « son mari ». Palma comprend que le véritable bon parti est le riche Brévin.

Dans le bureau de Monestier, Brévin est malencontreusement arrosé de champagne, retardant encore sa signature au dernier moment. Palma prend soin de le sécher dans sa chambre et le séduit. Paul, espérant retrouver Palma, désire absolument se débarrasser de Brévin, en permettant à l'affaire d'enfin être conclue afin qu'il parte. Sur une idée du maître d'hôtel, Paul compte piéger Brévin. Il fait descendre tout le monde dans le salon pour une tardive partie de bridge. Pendant qu'Antoine, Cynthia, Simon et Léonard jouent, Paul allume nonchalamment le poste de radio, branché à un micro : caché dans une annexe, Charles déclame un faux bulletin d'informations dans lequel il annonce la découverte d'un gisement de pétrole près des sources de l'Orénoque. Personne n'étant prévenu de la supercherie, tous accueillent la nouvelle avec excitation. Brévin s'engage aussitôt à l'achat. Cependant, Léonard, grisé par le prétendu profit annoncé, refuse l'offre. Pire, il dit ses quatre vérités à Antoine et l'éconduit vertement. Monestier est dévasté lorsque le plan lui est dévoilé — à cause du poulet de Cynthia — et maudit Charles et Paul de ne pas l'avoir averti.

Simon résout la situation dans la nuit. Il démasque « Palma Diamantino » : celle-ci n'est pas sud-américaine, se nomme en fait Régine Mercier et joue les « latinas » dans un cabaret de Pigalle (le voyage de Paul n'était donc qu'un mensonge). En échange de son silence, Simon demande à « Palma » de recommencer à séduire Brévin — accédant ainsi à la vie luxueuse dont elle rêvait — tout en lui faisant enfin signer la vente. Au matin, l'affaire est actée, la fausse Vénézuélienne repart avec Brévin et remet le chèque à Simon, qui le donne à Patricia. Après s'être tourné autour toute la soirée, tous deux reconnaissent les vrais sentiments les unissant. Dans sa chambre, Léonard est réveillé par la radio, annonçant à nouveau la découverte de pétrole dans la jungle vénézuélienne. Excédé, il descend s'en prendre au maître d'hôtel, avant de comprendre que l'information est cette fois-ci véridique. Monestier triomphe : la concession le rendra richissime. Il s'évanouit lorsque son entourage lui apprend, honteux, la vente à Brévin. Plus tard, Simon épouse Patricia pour de vrai, sous les regards heureux de ses parents. Cynthia révèle à Léonard avoir, pour le cadeau de mariage, « acheté quelque chose »[1]…

Remove ads

Fiche technique

- Titre : Pouic-Pouic

- Réalisation : Jean Girault

- Scénario et adaptation : Jean Girault et Jacques Vilfrid, d'après leur pièce de théâtre Sans cérémonie

- Dialogues : Jacques Vilfrid

- Musique : Jean-Michel Defaye (Édition Impéria)

- Décors : Sydney Bettex

- Images : Marc Fossard

- Son : Raymond Gauguier

- Montage : Jean-Michel Gautier

- Production : Roger Debelmas, Maurice Jacquin, Jean Girault

- Sociétés de production : Erdey Films, COMACICO, Story Films

- Société de distribution : UFA-COMACICO

- Budget : 1 million de francs[a] (soit environ 1,7 million d'euros en 2024[2])

- Pays de production :

France

France - Langue originale : français

- Studios : Franstudio (Studios de Saint-Maurice)

- Format : noir et blanc — 35 mm — 1,66:1 — son mono

- Genre : comédie, vaudeville

- Durée : 87 minutes (2 369 métrages)[3]

- Visa d'exploitation : no 27546[3]

- Date de sortie :

Remove ads

Distribution

- Louis de Funès : Léonard Monestier

- Mireille Darc : Patricia Monestier

- Roger Dumas : Paul Monestier

- Jacqueline Maillan : Cynthia Monestier

- Christian Marin : Charles

- Philippe Nicaud : Simon Guilbaud

- Guy Tréjan : Antoine Brévin

- Daniel Ceccaldi : Pedro Caselli

- Maria-Rosa Rodriguez (créditée « Yana Chouri ») : Palma Diamantino

- Yves Barsacq : James, le chauffeur (non crédité)

- Pierre Bouteiller : lui-même, à la radio (non crédité)

- Philippe Dumat : Morrison (non crédité)

- Jacques Vilfrid et Jean Girault : les boursicoteurs discutant de Caselli (non crédité)

Production

Résumé

Contexte

Genèse et développement

En 1951, les scénaristes novices Jean Girault et Jacques Vilfrid, amis d'enfance, obtiennent un succès notable avec leur première pièce de boulevard, L'Amour, toujours l'amour, au théâtre Antoine[4],[b],[c],[d]. Après cette réussite prometteuse, ils lancent une nouvelle pièce, Sans cérémonie, prévue pour cinquante représentations au théâtre Daunou à partir du [5],[e]. La pièce marque le retour sur scène d'Albert Préjean, dans le premier rôle, alors qu'il avait renoncé au théâtre, et de Jean Pâqui, qui s'était consacré à sa carrière de cavalier sportif les cinq dernières années (ses parents sont propriétaires du théâtre Daunou)[e]. La fille des Monestier est incarnée par la jeune Claude Gensac, récemment révélée dans Pucelle de Jacques Audiberti et Ombre chère de Jacques Deval, et alors l'épouse de Pierre Mondy, metteur en scène de Sans cérémonie[e],[note 1]. Le dernier rôle du valet Charles est tenu par Louis de Funès, comédien depuis à peine huit ans, toujours très peu employé au théâtre[b]. La pièce est de facture très classique, une comédie de mœurs telle que codifiée par Eugène Labiche ou Georges Feydeau au siècle précédent, reposant sur l'enchevêtrement de ressorts immuables de l'argent, du mariage et de la duperie[e]. La critique assassine Sans cérémonie et ses premiers rôles, épargnant seulement Louis de Funès et Jean Ozenne, loués pour leurs prestations respectives du valet et du millionnaire à flouer[f]. Échec critique et commercial, Sans cérémonie est interrompu au bout de six semaines de représentations, le [f].

La même année, Jean Girault fait ses premiers pas au cinéma, notamment sur le scénario de l'adaptation de L'Amour toujours l'amour, et demeure indissociable de Jacques Vilfrid[6],[c],[d]. Il passe rapidement derrière la caméra et retrouve Louis de Funès sur le plateau de Comme un cheveu sur la soupe (1957), lui en tant qu'assistant-réalisateur et l'autre dans son premier rôle principal[g]. À partir de 1960, sur des scénarios co-écrits avec Vilfrid, Girault réalise de petites comédies populaires tirant profit des vedettes Darry Cowl et Francis Blanche : Les Pique-assiette (1960), Les Moutons de Panurge (1961), Les Livreurs (1961) et Les Bricoleurs (1963)[6],[7],[h],[i],[c],[d]. Vilfrid est aussi le scénariste du Triporteur (1957)[c],[d],[7]. Selon le biographe funésien Bertrand Dicale, ils font leurs preuves avec un travail rapide, efficace et de bonne facture technique, fondé sur les mécaniques classiques du boulevard mais renouvelé par « un comique plus visuel, plus burlesque, plus “américain” » et des scènes mouvementées, ce qui tranche avec les pratiques héritées de la comédie française davantage théâtrale de l'entre-deux-guerres[h]. Girault réalise également plusieurs parties du film à sketches Les Veinards (1963), dans lequel un autre numéro, Le gros lot mis en scène par Jack Pinoteau, repose sur Louis de Funès[8].

|

| |

Jean Girault et Jacques Vilfrid obtiennent leurs premiers succès grâce à des petits films comiques avec Darry Cowl et Francis Blanche en têtes d'affiche. | ||

Jean Girault et Jacques Vilfrid décident d'adapter Sans cérémonie au cinéma, malgré son échec dix ans plus tôt[h]. La pièce est notamment agrémentée de décors extérieurs afin d'« aérer » le propos et des répliques sont réécrites ; le titre devient « Pouic-Pouic » au cours de la préparation[h]. Girault désire confier le rôle principal à Louis de Funès[h],[i],[d]. Les producteurs de ses précédentes réalisations ne veulent pas cet acteur encore seulement à la tête de petites comédies aux succès d'estime[h]. Réticents à l'idée de monter l'adaptation d'une pièce sans succès avec un nom pas assez populaire, ils tentent de lui faire plutôt distribuer le rôle à Darry Cowl ou Francis Blanche[j]. Convaincu par son choix, Girault ne cède pas et prend le risque de créer sa propre société de production, Story Films, avec Vilfrid, afin de réunir au bout de longs mois le financement nécessaire[j],[a]. Il trouve enfin un partenaire en la personne de Roger Debelmas de Erdey Films, producteur des Veinards, et le distributeur Maurice Jacquin de COMACICO[1],[j]. Girault déclare plus tard : « L'un des souvenirs que je garde de ce film, c'est la course que nous étions obligés de faire, du matin au soir, pour résoudre tous nos problèmes de financement »[a]. Le film obtient un budget serré d'un million de francs[a].

Attribution des rôles

Louis de Funès tient le rôle principal de Léonard Monestier, onze ans après été le valet au théâtre[7],[k],[c]. Sa carrière a bien évolué depuis 1952, le comédien alternant au cinéma entre des seconds rôles de prestige dans de grosses productions, après que le public l'a remarqué dans La Traversée de Paris (1956), et les premiers rôles de petites comédies, depuis Comme un cheveu sur la soupe (1957), Ni vu, ni connu (1957) et Taxi, Roulotte et Corrida (1958)[c],[7],[9]. Par ailleurs, il connaît un triomphe sur scène dans la pièce Oscar et, alors toujours en cours, le spectacle La Grosse Valse[c].

Jacqueline Maillan incarne Cynthia, l'épouse de Léonard, rôle important bien qu'elle ne soit qu'à la cinquième place de générique[k]. Elle avait joué avec de Funès dans Ah ! Les belles bacchantes (1954), adaptation du spectacle des Branquignols auquel elle avait participé[10],[11]. Elle a d'ailleurs connu le même parcours que son partenaire : une lente ascension dans de minuscules rôles, un passage chez les Branquignols, avant de tardivement accéder aux rôles principaux de comédies de petite envergure, à la quarantaine[k]. Maillan est alors récemment apparue en tête d'affiche, partageant l'écran avec des vedettes comiques telles que Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Francis Blanche, Darry Cowl ou encore Jean Poiret, dans Les Héritiers (1960), Comment réussir en amour (1962), Tartarin de Tarascon (1962), Les Bricoleurs (1963) et le sketch Le Yacht des Veinards (1963)[10],[k].

Révélée auprès de la profession par le téléfilm La Grande Bretèche en 1960, Mireille Darc est une actrice novice à la notoriété naissante lorsqu'elle est engagée pour le rôle crucial de Patricia, la fille des Monestier[j]. C'est son premier rôle d'importance, lui valant la deuxième place au générique[7],[j]. Jean Girault l'avait auparavant dirigé dans le sketch Le Vison des Veinards[j],[9]. Elle forme ensuite un duo avec de Funès dans Des pissenlits par la racine (1964) et un sketch des Bons Vivants (1965)[l].

Alors qu'il était en 1952 sur scène le véritable fils Monestier[5], Philippe Nicaud tient cette fois-ci le rôle de Simon, faux époux de Patricia puis faux fils de retour d'Amérique du Sud[k]. Les autres rôles sont confiés à des habitués du théâtre de boulevard : Christian Marin comme valet, Guy Tréjan en Antoine Brévin, et Roger Dumas pour le vrai fils Monestier[k]. Le rôle du valet était d'abord attribué à Jean Lefebvre, avant d'être dévolu à Marin au dernier moment[k]. La danseuse « Palma Diamantino » est incarnée par Maria-Rosa Rodriguez, ancienne Miss Équateur récemment introduite au cinéma par Mireille Darc ; elle utilise à l'époque le pseudonyme de Yana Chouri « une tentative manquée de trouver un nom à la sonorité quechua »[8],[12]. Elle reparaît aux côtés de Darc et de Funès dans Les Bons Vivants (1965), puis Le Grand Restaurant (1966)[8],[l],[m]. Philippe Dumat, ancien des Branquignols, joue Morrison, un camarade de Monestier à la Bourse[8]. Yves Barsacq, bientôt familier des films de Jean Girault ou Louis de Funès, campe le chauffeur de Brévin[8]. Le journaliste Pierre Bouteiller d'Europe no 1 prête sa voix pour l'annonce à la radio de la découverte du gisement de pétrole[8].

Tournage

Pouic-Pouic est tourné à partir du durant cinq semaines au printemps 1963, un délai très court dû au faible budget[j]. Mireille Darc explique que « Pouic-Pouic était un petit film de rien du tout, un film sans argent, tourné très vite en studios »[j]. L'essentiel se déroule aux studios Franstudio de Saint-Maurice[8],[13],[14]. L'une des rares scènes tournée en extérieur est celle au palais de la Bourse de Paris et à la terrasse de la brasserie Le Vaudeville en face[8],[14],[15]. L'intrigue tire profit de l'interdiction aux femmes d'entrer dans la Bourse, en vigueur jusqu'en 1967 : Cynthia Monestier se fait ainsi escroquer en attendant son mari à l'extérieur[n].

Sur le plateau, Jacqueline Maillan est d'abord méfiante envers Louis de Funès, après des tensions lors des représentations du spectacle Ah ! les belles bacchantes[16]. Les deux comiques se jaugent puis finissent par s'estimer[16]. Maillan raconte a posteriori : « Il était toujours aussi emmerdant que chez Robert Dhéry mais toujours aussi efficace »[o]. À chaque scène, Louis de Funès scrute les réactions de sa partenaire pour vérifier la qualité de son jeu et l'efficacité de son comique[16]. Les deux quadragénaires, installés dans le métier sans être encore des vedettes, partagent leur grande expérience et profitent de rôles qui leur siéent enfin, une complicité observée par Mireille Darc : « Je me souviens de leurs conversations. Tous deux n'avaient pas fait carrière jeunes. Avant d'avoir quarante ans, ils n'avaient jamais eu d'emploi, comme on le disait à l'époque — ingénue, rondeur, jeune premier… Quand je les ai rencontrés, ils se sentaient enfin bien dans la peau de leurs personnages, ils découvraient enfin leur emploi »[k].

Le tournage a lieu dans une ambiance détendue[p]. D'après Guy Tréjan, toute l'équipe s'amuse beaucoup lors des prises de vues de la scène où son personnage chute dans la petite rivière du jardin des Monestier[p]. La scène où Monestier présente la concession à Brévin nécessite plusieurs dizaines de prises à cause d'un fou rire de Louis de Funès, qui, dans un long plan avec plusieurs déplacements, bute sur la phrase « Bosso-Tajo en est le nom indien » et devient hilare ; s'il parvient à tourner la scène, la prise conservée au montage le montre néanmoins afficher un discret sourire qu'il ne peut s'empêcher d'arborer[p].

À propos du réalisateur Jean Girault, Darc se remémore d'« un homme très affable. Il ne vous donnait jamais tort, ne vous rentrait pas dedans. Il obtenait les choses par la gentillesse. Mais, de manière générale, ce n'était pas quelqu'un de très directif, ni ce qu'on appelle un directeur d'acteurs. Il nous laissait faire, et d'autant plus qu'avec Louis et Jacqueline Maillan, il avait deux pointures. C'était très agréable de travailler avec lui mais on ne se sentait pas porté »[p]. Girault laisse ses acteurs improviser et rit franchement de leurs prestations, d'autant plus qu'il s'avère très bon public ; cet esprit amical lui permet de tourner vite, en évitant toute confrontation[p]. Louis de Funès et le réalisateur ont d'excellents rapports, dès la préparation du film, s'accordant dans leurs manières de travailler et leur sens du tempo, probablement parce qu'ils viennent tous deux du jazz (l'acteur en tant qu'ancien pianiste de bar et Girault comme batteur)[q]. Girault met parfaitement en valeur sa vedette[q]. L'acteur principal s'épanouit sur ce plateau, au sein de cette petite troupe, le tournage en studios offrant des conditions proches du théâtre, le texte est facile sans véritables mots d'auteur complexes à retenir et délivrer : à la manière d'un soliste, Louis de Funès peut ainsi se consacrer à peaufiner son numéro personnel, travailler sa gestuelle, ses expressions et son rythme[p].

« La plupart du temps, [Louis de Funès] improvise (…) C'est un feu roulant d'invectives, de grimaces, et pour nous qui jouons avec lui, c'est éblouissant, vertigineux, car non seulement il est interdit de rire, mais en plus il faut dénicher la réplique qui lui fera écho. Je me souviens d'explosions de rires aussitôt la caméra coupée, de Jean Girault plié en deux, de toute l'équipe en larmes se tenant les côtes, et de Funès nous refaisant son numéro, hors caméra, comme s'il n'y croyait pas lui-même… »

— Mireille Darc, Tant que battra mon cœur, 2005[9].

Bande originale

Jean-Michel Defaye compose la bande originale de Pouic-Pouic[17]. Proche de Gérard Calvi, Defaye a évolué un an auprès de la troupe des Branquignols[17]. Essentiellement tourné vers l'arrangement de chansons, il a mis en musique quelques films, notamment pour Darry Cowl[17]. Il était le compositeur du film à sketches Les Veinards, coréalisé par Jean Girault. Defaye se souvient d'avoir écrit la samba tout en écoutant à la radio la retransmission d'un spectacle de Frank Sinatra qu'il ne voulait pas rater, un exercice très difficile[17]. En 2025, à la mort du compositeur, cette bande originale, travail mineur pour lui, est citée parmi ses œuvres les plus connues[18],[19]. Le Figaro parle alors d'« une bande-son particulièrement vivante, en phase avec le ton léger, burlesque et absurde du film »[18]. Le générique enjoué et jazzy évoque les comédies américaines telles que Certains l'aiment chaud (1959)[20].

Aucune publication de la bande originale du film ne semble avoir lieu à l'époque de la sortie en salles[note 2]. Plusieurs thèmes font partie de la compilation Les plus belles musiques des films de Louis de Funès, publiée en 33 tours et en CD en 1988[23]. Ils sont ensuite présents dans la compilation en CD Louis de Funès, bandes originales des films, vol. 2, publiée en 1998 et ré-éditée en 2007, avec les musiques du Grand Restaurant, Le Petit Baigneur, Le Tatoué, Sur un arbre perché, Les Aventures de Rabbi Jacob, L'Aile ou la Cuisse, La Zizanie, L'Avare et des chansons de La Grosse Valse[24],[25],. En 2014, ces morceaux figurent dans la vaste compilation Louis de Funès, musiques de films, 1963-1982 de la collection Écoutez le cinéma ![26].

Remove ads

Exploitation et accueil

Résumé

Contexte

Accueil critique

Pouic-Pouic reçoit des critiques mitigées, du moins de la part des rares à traiter du film[r]. L'essentiel des commentateurs fustige le scénario et l'ambition du film tout en saluant la performance de l'acteur principal[r].

Robert Chazal, récurrent défenseur de Louis de Funès dans France-Soir, reconnaît « beaucoup de qualités pour un film dont la seule prétention est de faire rire »[27]. Déjà séduit par les précédents coups d'éclats funésiens, Louis Chauvet déclare dans Le Figaro, « Quelle pauvre histoire ! Mais que d’éclats de rire ! On n’y résiste pas. On est débordé, circonvenu par le numéro de Louis de Funès » : « les évènements ne vous laissent pas le temps de respirer ! Ils foncent comme des bolides. Suite de quiproquos à perdre le souffle et rebondissements exécutés au centième de seconde. Cette allure diabolique, et combien nécessaire, sied à Louis de Funès, virtuose des grimaces instantanées. L'acteur nous offre un incroyable festival comique… Seul de Funès peut soutenir une pareille cadence »[r],[27]. Le Pèlerin évoque « une comédie sans prétention où les gags et les quiproquos se succèdent à une folle cadence. C'est joué avec une désopilante drôlerie (…) Est-ce du cinéma ? Oui, bien sûr, mais cela n'a évidemment qu'un rapport lointain, très lointain, avec le septième art. Tout ici repose sur l'interprétation. Or les mimiques, les mines, les intonations de Louis de Funès sont irrésistibles. Le film vaut le déplacement pour ce seul numéro… »[s].

Les Cahiers du cinéma voient le « prototype de l'histoire qui se voudrait hurluberlue, compliquée comme un vaudeville de Feydeau, trépidante, aérienne et où chacun, des comédiens au réalisateur, semble avoir chaussé des semelles de plomb. Girault et Jacques Vilfrid aiment peut-être la comédie américaine, mais le prouvent bien mal : Philippe Nicaud n’est pas Cary Grant, même si Mireille Darc est Mireille Darc »[t].

« Le film, le sujet ? Une série d'emprunts, un ramassis de trucs cueillis un peu partout, surtout dans les vieilles comédies américaines. Nous voyons une fois de plus une famille de farfelus avec une mère qui promène un coq en laisse (hilarant, n'est-ce pas !), une fille qui tire des soucoupes volantes et se marie pour la frime pour décourager un soupirant, un fils bon à rien, l'inévitable domestique, l'inconnu séduisant et raccommodeur de situations compromises, le père… Ah ! le père, heureusement, c'est Louis de Funès, un clown exceptionnel. Sans lui, le film, malgré le talent des autres interprètes, s'écraserait sur l'écran comme un navet cuit et réchauffé qu'il est. Tout le spectacle est dans ses mimes, ses colères, ses bredouillis. L'engager, c'est la seule bonne idée qu’ont eue les auteurs et producteurs »

Box-office

Pouic-Pouic sort d'abord à partir du dans plusieurs salles en France, selon le CNC[3]. Il cumule ainsi déjà 53 000 entrées à la mi-septembre[28]. Cependant, le film ne sort à Paris que le , dans cinq salles de première exclusivité, c'est-à-dire dans les meilleures de la capitale, aux tarifs les plus élevés[29],[u]. Lors de cette première semaine parisienne, le film prend la première place du box office local, avec 44 181 entrées, malgré la sortie simultanée du Bon Roi Dagobert du populaire Fernandel[7],[u]. La deuxième semaine est meilleure avec 46 794 entrées, signe d'un bon bouche à oreille[u]. À l'époque, le succès d'un film est mesuré par la profession au regard du box-office parisien, rapidement disponible, tandis que les chiffres de l'exploitation nationale restent à la discrétion du producteur[v]. La production proclame à travers une publicité dans la presse corporative : « Pouic-Pouic, LE seul film comique de la saison »[r]. En réalité, le film est vite supplanté par Les Tontons flingueurs, sorti la deuxième semaine[r]. La comédie de Georges Lautner aux dialogues écrits par Michel Audiard est un tel succès que les séances du soir et du week-end se jouent à guichets fermés, tandis que l'exploitation de Pouic-Pouic s'étiole[7],[29],[r].

Au niveau national, la meilleure semaine de Pouic-Pouic est la dernière de l'année, lors de la période de fêtes, avec plus de 84 000 entrées grâce à sa diffusion sur trente-et-uns écrans dans le pays[30],[31]. À la fin de l'année, il cumule 367 613 entrées[32]. Lors de la sortie de Faites sauter la banque, en , Pouic-Pouic remonte dans le classement hebdomadaire avec 74 059 entrées, cumulant alors plus de 800 000 entrées[33]. Pouic-Pouic n'est donc à l'origine qu'un lent et modeste succès, de moins d'un million de spectateurs, dans la lignée des petites comédies tournées jusqu'alors par Louis de Funès[7],[30],[29],[u].

À la faveur du triomphe rencontré par Le Gendarme de Saint-Tropez en , Pouic-Pouic profite de la notoriété décuplée de Louis de Funès et reparaît dans davantage de salles, engrangeant de nouvelles entrées[7],[29],[30]. Au bout d'un an d'exploitation, Pouic-Pouic enregistre 1 245 870 entrées en France[34]. Le film réunit plus d'un million d'entrées supplémentaire au cours de l'année, portant le cumul à 1 388 014 entrées[35]. Il attire encore 321 815 spectateurs en 1965, totalisant 1 709 829 entrées[36]. À la fin de son exploitation en salles sur plusieurs années, Pouic-Pouic enregistre 2 169 854 entrées dans la France entière, dont 462 032 entrées à Paris[7],[29],[37]. Avec le recul, Pouic-Pouic est à la quinzième place du box-office des films sortis en France en 1963[38].

Sorties à l'étranger

Après le succès international des films suivants de Louis de Funès, Pouic-Pouic sort aussi au Portugal le sous le titre Casamento a Propósito, en Belgique le (à Gand), en Suède le titré Den stora villervallan, au Danemark le nommé Den store dille, en Espagne en sous le titre El pollo de mi mujer, et en Allemagne de l'Ouest le nommé Quietsch quietsch… wer bohrt denn da nach Öl? ou Gauner, Gags und Geldgeschäfte[39]. Le film connaît également des sorties en Argentine, au Brésil, en Bulgarie (Женихът), au Canada, en Grèce (Apentaros ekatommyriouhos), en Hongrie (A nagy átverés), en Italie (I 3 affari del signor Duval), en Norvège (Den store galskap), en Pologne (Koko), en Roumanie (Puic, Puic), au Royaume-Uni et aux États-Unis titré Squeak-squeak, et en Union soviétique (Пик-Пик)[39].

Postérité

Après l'agréable expérience du tournage, Jean Girault et Jacques Vilfrid s'attachent à bâtir un nouveau film sur Louis de Funès, tourné avant même que Pouic-Pouic ne fasse ses preuves auprès du public[1],[6],[7],[8],[c], [w]. Cette fois-ci une histoire originale, Faites sauter la banque l'entoure d'une distribution différente mais repose sur la même équipe technique[c]. Ce deuxième film sort en et connaît un succès moindre[x],[c]. Quelques mois plus tard, à la fin de l'été, leur troisième film en commun, Le Gendarme de Saint-Tropez, remporte un triomphe commercial surprise[c],[6]. Louis de Funès s'installe à cinquante ans comme la nouvelle vedette comique française et le champion du box-office[40],[y],[d]. Leur fructueuse collaboration se poursuit pendant près de vingt ans à travers les cinq suites du Gendarme, ainsi que Les Grandes Vacances (1967), Jo (1971), L'Avare (1980) et La Soupe aux choux (1981)[6],[8],[c],[d]. L'acteur trouve en Girault et Vilfrid des auteurs lui laissant la liberté de créer sans entraves tout en cadrant avec justesse ses inventions[40],[z],[c],[d]. De film en film, il finit cependant par prendre totalement l'ascendant sur le scénariste et le réalisateur[d].

Malgré le petit succès de Pouic-Pouic, Jacqueline Maillan devient populaire au théâtre et à la télévision plutôt qu'au cinéma, n'y retrouvant de rares vrais rôles que dans les années 1980 grâce à Jean-Pierre Mocky[16],[10],[11]. Jean Girault la dirige de nouveau dans Monsieur le président-directeur général (1966)[10]. Elle évoque d'ailleurs Pouic-Pouic dans sa dernière pièce, Pièce montée en 1991. Enfin, c'est par Pouic-Pouic que Michel Audiard découvre Mireille Darc et la conseille à Georges Lautner pour Galia (1966) ; Audiard va en faire un membre incontournable de sa bande, contribuant à sa renommée[aa].

Le succès de Pouic-Pouic sort de l'oubli l'œuvre originale Sans cérémonie, échec immédiat en 1952. La pièce est rejouée, sous le titre du film, de 2011 à 2013, au théâtre des Bouffes-Parisiens puis en tournée en France[41],[42],[8],[43]. La distribution est menée par Lionnel Astier, également coadaptateur du scénario, et Valérie Mairesse[41]. Cette nouvelle version transpose l'action dans les années 1970 et remanie ou coupe certaines scènes[41],[42]. Astier justifie qu'« écrite au début des années 50, Pouic-Pouic comportait des longueurs inhérentes à l'époque. Sous ces marques du temps, attendait une mécanique de comédie en parfait état de marche. J'ai préféré situer Pouic-Pouic en plein choc pétrolier des années 70 »[42].

Exploitations ultérieures

À l'instar des autres films de Louis de Funès, Pouic-Pouic est régulièrement programmé à la télévision française[44]. Le film fait l'objet d'une colorisation au début des années 1990, diffusée pour la première fois sur TF1 le à 20 h 20[45],[note 3]. La première diffusion recensée par l'Inathèque remonte au sur Canal+ à 21 h 35, en noir et blanc, après un documentaire consacré à Jacqueline Maillan[47]. Dans un classement de 2018, Pouic-Pouic était le 21e film le plus rediffusé en France depuis 1957, avec vingt-quatre passages, que ce soit dans sa version originale ou colorisée[48],[49].

En vidéo, Pouic-Pouic sort d'abord en VHS, avec notamment des éditions en version colorisée en 1991[45],[50] et, associé à Un Grand Seigneur (1965), en 1997[51], avant d'être présent dans plusieurs intégrales de VHS, en 2002 dans un coffret intitulé L'essentiel de Louis de Funès : 20e anniversaire incluant huit autres films[52] puis en 2004 dans un coffret titré Louis de Funès : l'indispensable contenant au total douze films[53]. Le film sort dans sa version d'origine en noir et blanc en DVD en 2002[54], en 2004[55] (dont une édition en duo avec Le Petit Baigneur[56]), en 2009 (un coffret avec L'Aile ou la Cuisse et Sur un arbre perché)[57] et en 2010[58]. Il paraît en Blu-ray en 2022[59].

Remove ads

Analyse

Résumé

Contexte

« Pouic-Pouic est le premier des films qui propose de contempler Louis de Funès comme un spectacle en soi, et non seulement comme le personnage d’une histoire. »

— Bertrand Dicale, Louis de Funès, grimaces et gloire, 2009[q].

Pouic-Pouic marque essentiellement un tournant dans la carrière de son interprète principal, Louis de Funès[60],[61],[q],[ab]. Après plusieurs années d'élaboration, il livre pour la première fois au grand complet son « personnage de cinéma » qu'il tiendra pendant près de vingt ans[q],[ab]. Juste avant, Carambolages (1963) avait franchi une étape en lui offrant son premier rôle de patron au cinéma (après Oscar au théâtre), montrant un changement de stature et d'usage, en profitant de son âge et de son crâne dégarni[ab],[ac]. Il enchainait jusqu'alors des rôles de classes sociales et de métiers tout à différents[ab]. Ce premier rôle de patron était néanmoins unidimensionnel puisque l'acteur ne jouait que l'autoritarisme abusif, sans pouvoir supérieur devant lequel s'aplatir et devenir obséquieux[ac]. Dans Pouic-Pouic, il annonce tous ses futurs rôles en aboutissant à l'essence de son personnage : un homme autoritaire, bouffi d'orgueil par sa stature sociale mais insignifiant physiquement et moralement, de mauvaise humeur, cruel et odieux envers les faibles, veule envers plus fort ; l'intrigue l'amène à perdre toute dignité, à voir disparaître son pouvoir et l'oblige à se ridiculiser pour le recouvrer[q],[ab].

Dans ce combat face aux événements fâcheux, le personnage funésien, toujours pressé, s'agite frénétiquement, surréagit, redouble de méchanceté ou de bassesse, court, crie, s'effondre, hallucine[60],[q],[ad]. Son apparence sérieuse et crédible s'estompe aussitôt sous les crises de nerfs, les grimaces, les mimes et les humiliations subies[ab]. À l'instar de ses films passés et ultérieurs, l'acteur danse, à deux brèves reprises : il se lance dans une gigue ridicule avec son épouse sur un charleston diffusé à la radio, puis entame la même danse lorsque les informations annoncent la découverte de pétrole sur sa concession[ae],[af]. Un autre aspect du scénario préfigure ses futurs films : en cette époque d'émancipation de la jeunesse, son personnage de père tente tant bien que mal de garder l'autorité sur sa progéniture et essaie de favoriser un mariage bénéfique à toute la famille ; la fille éprise d'indépendance finit par s'associer pleinement aux manigances de son père[ag].

Jean Girault et Jacques Vilfrid sont, selon Dicale, « des complices incontournables du couronnement et de la gloire de Louis de Funès »[e]. Girault est le premier réalisateur à comprendre parfaitement comment mettre en valeur le jeu de Louis de Funès dans le rôle principal, par le cadrage et le montage[q]. Il le filme par des plans courts, alternant rapidement des plans d'ensemble et de gros plans pour ne rien perdre à la fois de son visage expressif et de toute la gestuelle de son corps[d],[q]. La caméra s'attarde souvent sur Louis de Funès pour montrer ses réactions au dialogue ou à l'action d'autres personnages[q]. Girault discerne le « phénomène de Funès » : l'acteur est intéressant à voir pour toute sa palette de jeu, physique et expressive, au delà de la simple nécessité de raconter une histoire[q]. Il saisit que le personnage funésien doit rester constamment sous tension, alors que Comme un cheveu sur la soupe (1957) et de Ni vu, ni connu (1958) rompaient par moment son tempo effréné[p].

De plus, le réalisateur maintient Louis de Funès en permanence au centre de l'action, tandis que Taxi, Roulotte et Corrida (1958) voyait ses partenaires le reléguer au second plan[p]. Dicale considère que l'acteur « trouve dans Pouic-Pouic l'exact dosage de ses succès à venir — un personnage, un rythme de jeu, un certain rapport avec ses partenaires à l'écran. Il déploie une technique et une syntaxe de comique déjà bien éprouvées, mais dans un contexte qui, pour la première fois, lui est tout entier favorable »[p]. Seules quelques scènes se détournent de lui, tels les chasses-croisés entre Patricia, Simon et Antoine, ou les passages de délires collectifs comme la noyade de Brévin et l'arrivée tonitruante de Paul et Palma Diamantino[p]. L'acteur principal trouve une partenaire-duettiste idéale en Jacqueline Maillan[60],[61],[62],[63],[u]. Dicale explique : « l'énergie un peu fofolle de [Maillan], ses rires à contretemps, son masque vide de toute expression quand elle mime l'incompréhension : ce jeu agit en contrepoint parfait de l'énergie forcenée de de Funès, et sur le même tempo. Comme au piano, ils jouent de syncopes, de rubatos, d'infimes décalages de la mesure qui renforcent le comique des situations et des dialogues »[u]. Guillemette Odicino de Télérama juge que « Jamais Louis de Funès n'aura de partenaire plus toquée et plus ad hoc »[60].

Plusieurs décennies après sa sortie, Pouic-Pouic demeure apprécié, en particulier pour sa place importante dans la filmographie de Louis de Funès. France Inter évoque en 2018 « du bon vaudeville, survitaminé, mené tambour battant et porté par des comédiens brillants. Ce qui est délicieux avec une comédie de boulevard, quand elle est réussie, c'est que l'histoire n'a pas du tout besoin d'être crédible pour nous embarquer et pour que ce soit tordant. Parce que le sel de ce film est ailleurs : dans l'interprétation, dans les mimiques, les quiproquos, dans les sketchs qui se suivent et ne se ressemblent pas »[62]. La Cinémathèque française note : « sur une cadence infernale, quiproquos et rebondissements s’enchaînent, la mécanique est bien huilée »[63]. Le critique américain James Travers estime que « si le film souffre quelque peu d'une mise en scène peu inspirée et de quelques rebondissements prévisibles, la qualité des performances comiques en fait une farce divertissante, dans la meilleure tradition de la comédie burlesque française. Les blagues, tant visuelles que verbales, s'enchaînent à un rythme effréné et il est souvent difficile de suivre le scénario. Bien que l'intrigue soit d'une complexité tortueuse, le film est très divertissant »[61]. Bertrand Dicale tempère néanmoins : « Sans cérémonie-Pouic Pouic n'est pas un prodige d'inspiration. La fable du champ de pétrole refourgué à un millionnaire amoureux fleure bon le boulevard d'avant-guerre, les rebondissements successifs gâchant les espoirs de Léonard Monestier sont d'une mécanique affreusement arbitraire, les annonces de découverte de pétrole à la radio sont de bien épaisses ficelles »[u].

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads