Timeline

Chat

Prospettiva

Guerre romano-sasanidi (363-628)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

Per guerre romano-sasanidi dal 363 al 628 si intende quel complesso di ostilità a bassa o alta intensità che oppose l'Impero romano ai Sasanidi. Per circa due secoli e mezzo, dal 363, subito dopo la campagna sasanide di Giuliano, i due imperi tornarono a combattersi per il predominio del Medio Oriente. Le ostilità cessarono definitivamente quando gli Arabi inglobarono l'antico regno sasanide e si sostituirono allo stesso nel combattere l'Impero bizantino.

Remove ads

Contesto storico

Riepilogo

Prospettiva

Poco prima della morte di Costantino I (avvenuta nel 337), i due eserciti, da una parte quello romano comandato dal figlio di Costantino, Costanzo II,[1] dall'altro quello persiano, condotto da Sapore II, ruppero la tregua conclusa oltre trent'anni prima da Narsete e Galerio, e tornarono a scontrarsi in Mesopotamia. Costanzo si recò ad Antiochia di Siria, dove rimase dal 338 al 350 per meglio difendere i confini orientali.[2]

Costanzo affrontò intanto anche la difficile situazione armena, che tornò sotto l'influenza romana per tutti gli anni 340.[3] Il conflitto per la Mesopotamia fu invece pienamente militare. Costanzo scelse di affidarsi ad una nuova linea strategica, potenziando tutta una serie di fortezze frontaliere disposte in profondità, facendo perno su di esse per contenere gli attacchi sasanidi. Si trattò quindi di una guerra difensiva per le armate romane, in cui furono evitate per quanto possibile le manovre in campo aperto con l'esercito al completo. Tra gli episodi principali della guerra vi furono alcune vittorie dei suoi generali, che gli permisero di fregiarsi dal 338 del titolo di Persicus e dal 343 di quello di Adiabenicus Maximus.[4] Era iniziato così un conflitto che durò a fasi alterne per ben ventisei anni, in cui Sapore cercò di conquistare le fortezze frontaliere della Mesopotamia romana: Singara, Nisibi e Amida. E sebbene Sapore fosse riuscito in alcune circostanze a sconfiggere l'esercito romano di Costanzo II, non riuscì a garantire una occupazione permanente di queste fortezze, spesso rioccupate dai Romani.

Le operazioni militari contro i Romani si dovettero interrompere quando i Sasanidi nel 351 furono attaccati a oriente (nell'attuale Afghanistan[5]) da alcune tribù nomadi: dopo una lunga guerra (353-358), Sapore riuscì a soggiogare le tribù, ottenendo degli alleati per la sua successiva campagna contro i Romani. La nuova offensiva sasanide portò nel 359 alla conquista di Amida; l'anno successivo fu la volta di Singara e di altre fortezze.[6]

Costanzo fu obbligato a lasciare la frontiera per affrontare l'usurpazione del cugino Giuliano, morendo lungo il viaggio. Il nuovo imperatore fu impegnato nella politica interna, ma nel 363 diede inizio ad una campagna militare contro i Sasanidi, nella quale riuscì a penetrare in territorio nemico, sconfiggendo l'esercito di Sapore, superiore in numero, nella battaglia di Ctesifonte, ma non riuscì a conquistare la città, e fu ucciso durante la ritirata. Al suo posto fu eletto imperatore Gioviano, col quale Sapore firmò un trattato di pace che garantì ai Sasanidi importanti guadagni territoriali: Roma perdeva in pratica tutta la Mesopotamia settentrionale fino alla stessa Nisibi.

Remove ads

Forze in campo

Riepilogo

Prospettiva

Romani

Durante la prima parte di regno Costanzo II (dal 337 al 350) le legioni dislocate lungo l'intero sistema di difese, ammontavano probabilmente a 67 unità, di cui sembrerebbe 28 si trovavano lungo la sola parte orientale,[7] tra cui le 4 legioni di nuovissima costituzione (I Flavia Constantia, II Flavia Constantia, II Flavia Virtutis e III Flavia Salutis) forse create in seguito alla nuova crisi che aveva colpito il regno d'Armenia nel 334 (pari al 42% dell'intera forza legionaria schierata lungo le frontiere imperiali):

Grazie alla Notitia dignitatum (databile agli inizi del V secolo), alcuni autori moderni, come il Jones, hanno proposto una ricostruzione delle dimensioni dell'esercito romano dell'epoca, sulla base dell'elenco delle unità militari presenti nella parte orientale. Il risultato proposto dallo stesso può così riassumersi: 113 000 comitatenses e 248 000 limitanei in Oriente (compresa l'area balcanica).[13][14]

L'esercito orientale era a sua volta diviso in 3 grandi "comandi strategici per aree territoriali", ciascuna posta sotto il comando di un Magister militum, che aveva a sua volta alle dipendenze alcuni duces e comes, come segue:

- Magister militum praesentalis I, che controllava 2 duces per l’Egitto[15] (Dux Thebaidos[16] e Dux Libyarum) e 1 Comes limitis Aegypti;[15]

- Magister militum praesentalis II, da cui dipendeva 1 dux per il Ponto[15] (Dux Armeniae) ed un altro Comes per Isauriam;[15]

- Magister militum per Orientem, da cui dipendevano 6 duces per l'Oriente (Dux Foenicis,[17] Dux Syriae,[18] Dux Palaestinae,[19] Dux Osrhoenae,[20] Dux Mesopotamiae,[21] Dux Arabiae[22]);[15]

Alle legioni sopra elencate vanno poi aggiunte tutte le unità minori di limitanei (auxilia, numeri, cohortes, cunei, equites, ecc.) posizionate lungo i confini imperiali e che rispondevano ai seguenti ufficiali: il Dux Thebaidos,[16] il Dux Libyarum, il Comes limitis Aegypti,[15] il Dux Armeniae, il Comes per Isauriam,[15] il Dux Foenicis,[37] il Dux Syriae,[38] il Dux Palaestinae,[39] il Dux Osrhoenae,[40] il Dux Mesopotamiae[41] e il Dux Arabiae.[15][42]

Sasanidi

Non conosciamo con precisione quante e quali furono le armate messe in campo da parte dei Sasanidi. Ciò che conosciamo di questo esercito è che non era permanente come quello romano, con soldati di professione pagati regolarmente per il loro mestiere. Vi era solo un'eventuale divisione del bottino finale.[43] Ci troviamo piuttosto di fronte ad un sistema simile a quello feudale, dove per ogni campagna era necessario assemblare un esercito di volta in volta, composto da nobili a capo dei loro "clan", sottoposti poi sotto il comando di un principe della casa reale. Non c'erano perciò ufficiali esperti d'armi che prestassero servizio in modo continuo e neppure un sistema di reclutamento durevole, poiché non vi erano unità militari permanenti, sebbene molti fossero i nobili a disposizione dell'esercito sasanide. Per questi motivi, spesso ingaggiavano armate mercenarie.[43] Usavano soprattutto l'arco ed il cavallo in guerra, diversamente dai Romani che prediligevano la fanteria, tanto che i Sasanidi si dice crescessero fin dall'infanzia, cavalcano e tirando con le frecce, vivendo costantemente per la guerra e la caccia.[44]

Vi è da aggiungere però che, a differenza dei Parti arsacidi, cercarono di mantenere sotto le armi per più anni i loro contingenti, nel corso di importanti campagne militari, velocizzando il reclutamento delle loro armate, oltre a meglio assimilare le tecniche di assedio dei loro avversari romani, mai veramente apprese dai loro predecessori.[45]

Remove ads

Fasi del conflitto (363-628)

Riepilogo

Prospettiva

Un nuovo periodo di "relativa pace" tra i due Imperi (363-421)

Con la fine della campagna sasanide di Giuliano del 363, Gioviano aveva rinunciato all'Armenia ed il sovrano di Persia Sapore II era determinato a sfruttare la situazione. Il monarca sasanide cominciò, infatti, a portare l'aristocrazia armena dalla propria parte, detronizzando il loro re arsacide, Arsace II, fedele alleato di Roma, che arrestò e incarcerò, costringendolo poi al suicidio. Dispose, inoltre, di inviare una forza d'invasione contro il Regno di Iberia (odierna Georgia), e una seconda armata contro il figlio di Arsace III, Pap, che si trovava presso la fortezza di Artogerassa, probabilmente nel 367. Nella primavera seguente (368), Pap riuscì a scappare e a raggiungere l'imperatore romano Valente a Marcianopoli, dove stava conducendo una campagna contro i Goti.

Valente mandò il generale Arinteo a ricollocare Pap sul trono armeno già l'estate seguente alla prima azione contro i Goti (nel 369?), anche su richiesta della stessa nobiltà armena. Sapore reagì invadendo ancora una volta e devastando la regione. Pap riuscì nuovamente a fuggire e fu reintegrato dai Romani scortato da una forza molto più grande nel 370. Sull'orlo di una nuova guerra, l'imperatore Valente risiedette presso Antiochia, divenuta suo "quartier generale", negli anni 369-370[46] e 375[47]-378.[48] La primavera seguente del 371, il generale Terenzio guidò forze ancora più grandi per riconquistare l'Iberia e presidiare l'Armenia nei pressi del monte Npat. Il contrattacco di Sapore in Armenia fu bloccato dai generali Traiano e Vadomario a Bagavan. Valente aveva violato il trattato del 363, difendendo con successo la propria posizione. Una tregua stipulata nell'anno della vittoria garantì una pace provvisoria per cinque anni, mentre Shapur era impegnato contro un'invasione Kushan ad est.

Nel frattempo sorsero problemi con Pap, che arrivò ad uccidere il patriarca armeno Narsete e a pretendere il controllo di alcune città romane, tra cui Edessa. Spinto dai suoi generali, e temendo che Pap sarebbe passato dalla parte dei Persiani, Valente tentò di catturare il principe, e in seguito lo fece mettere a morte, a Tarso, dove si era rifugiato, dal generale Traiano (374). Al suo posto l'imperatore pose un altro arsacide, Varazdat, che governò sotto la reggenza dello sparapet (comandante dell'esercito armeno) Masel Mamikonean, fedele a Roma. Inoltre Valentiniano morì nel corso di una campagna contro i Quadi per un colpo apoplettico, il 17 novembre 375. I due figli di Valentiniano, e nipoti di Valente, Graziano e Valentiniano II, furono nominati augusti dalle truppe in Pannonia.

Tutto ciò non migliorò la situazione con i Persiani, che ricominciarono a lamentarsi riguardo al trattato del 363. Nel 375, Valente si preparò per una spedizione, che però non fu mai iniziata a causa della grande rivolta in Isauria da parte di truppe prima stanziate ad oriente. Come se non bastasse, nel 377 i Saraceni comandati dalla regina Mavia si ribellarono, devastando i territori dalla Palestina al Sinai. Anche se Valente riuscì a sedare entrambe le rivolte, gli fu impedita l'azione ad est.

Pochi anni più tardi, nel 384, il regno d'Armenia fu diviso in due regioni: quella occidentale fu posta, come protettorato, sotto l'Impero romano d'Oriente, mentre quella orientale venne affidata ai Persiani. La regione occidentale divenne provincia dell'Impero Romano con il nome di Armenia Minore, mentre la parte orientale rimase un regno indipendente, anche se solo formalmente, sotto il controllo persiano, fino al 428 quando i Sasanidi deposero il sovrano legittimo instaurando una loro dinastia.

Campagne del V secolo

Teodosio II contro Bahram V (421-423)

Appena salito al trono (421), Bahram V continuò la persecuzione contro i cristiani iniziata dal padre, Yazdgard I, dopo il tentativo del vescovo di Ctesifonte di bruciare il tempio del Grande Fuoco della capitale sasanide. Questa persecuzione, che portò alla morte di Giacomo l'Interciso, fu il casus belli dell'offensiva imperiale.

L'imperatore Teodosio II inviò infatti un forte contingente militare in Armenia, da sempre contesa dalle due potenze confinati, al comando del magister militum praesentalis Ardaburio, il quale sconfisse il comandante persiano Narsehi e procedette al saccheggio della provincia dell'Arzanene e all'assedio della fortezza frontaliera di Nisibis. Narsehi, rinchiuso nella città, mandò un'ambasciata, chiedendo ad Ardaburio una tregua che però il generale romano rifiutò. Ottenuto dei rinforzi, Ardaburio entrò nella Mesopotamia sasanide.

Bahram, vista in pericolo la prestigiosa e fondamentale fortezza di Nisibis, decise di guidare personalmente l'esercito sasanide. Giunto a Nisibis, venne messo in difficoltà dalla defezione improvvisa dei suoi alleati Arabi, ma la supremazia numerica sasanide e la presenza degli elefanti impaurirono i Romani: Ardaburio ordinò di levare l'assedio, bruciare l'artiglieria e ritirarsi. Bahram mise sotto assedio Teodosiopoli e si mosse verso Resaena, dove sarebbe stato fermato da Procopio ed Areobindo: nel frattempo Ardaburio sconfisse un forte contingente sasanide. Bahram decise di chiedere la pace, ma prima tentò un colpo di mano, ordinando alla sua guardia personale, gli Immortali, di attaccare il campo romano: venuto a conoscenza dell'attacco a sorpresa, Ardaburio riuscì a neutralizzarlo e ad imporre la pace al sovrano sasanide (423).

Teodosio II contro Yazdegard II (438)

All'inizio del regno di Yazdgard II, l'imperatore Teodosio II ordinò una concentrazione di truppe lungo la frontiera, in previsione di un attacco, con il rafforzamento delle fortezze in territorio romano di fronte alla città persiana di Carre. Yazdgard radunò un esercito composto da contingenti di diverse nazioni vassalle dei Persiani e attaccò i Romani prendendoli di sorpresa: solo una improvvisa e notevole alluvione mise fine all'attacco persiano, permettendo ai Romani di ritirarsi e impedendo a Yazdgard, che comandava il proprio esercito, di invadere il territorio romano.

Teodosio ordinò allora al proprio generale e politico Anatolio di recarsi al campo sasanide per stipulare la pace; Anatolio giunse al campo di Yazdgard da solo e si gettò ai piedi del sovrano: Yazdgard, impressionato, accettò di stipulare la pace, che prevedeva tra i suoi termini l'accordo di non costruire nuove fortezze frontaliere e di non fortificare quelle esistenti.

Campagne del VI secolo

Guerra anastasiana (502-506)

Ai due brevi conflitti scoppiati sotto il regno di Teodosio II seguirono cinquant'anni di pace nel corso dei quali l'Impero sasanide divenne tributario degli Eftaliti o Unni bianchi. Nel 502 lo scià persiano Cavade I, trovatosi in debito con il re degli Eftaliti, chiese in prestito del denaro all'Imperatore d'Oriente Anastasio, ma al rifiuto di questi, dichiarò guerra all'Impero.[49] Cavade, con una campagna rapida, saccheggiò tutta l'Armenia espugnando nel 503 Teodosiopoli[50] e Amida (quest'ultima dopo tre mesi di assedio).[49] Anastasio, informato dell'assedio di Amida, preparò subito quattro eserciti per soccorrerla:[51] gli eserciti romano-orientali, tuttavia, a causa della loro lentezza e imprudenza, non ottennero risultati di spicco venendo sconfitti agevolmente dall'esercito di Cavade (503).[51] Solo le truppe di Celere riuscirono a saccheggiare l'Arzanene. In seguito i Romani tentarono l'assedio di Amida, riuscendo a riconquistarla solo con il denaro (504).[52] Il protrarsi del conflitto contro gli Eftaliti convinse infine Cavade a concludere una pace con l'Impero d'Oriente, che venne firmata nel 506.[52]

Negli anni successivi la tensione tra i due imperi venne alimentata dalla decisione dell'Imperatore Anastasio di fortificare Dara, che suscitò le proteste di Cavade, che sosteneva che la costruzione di nuove fortificazioni nella frontiera tra i due imperi violava i trattati di pace precedenti.[53] Nonostante le succitate proteste, i lavori di fortificazione proseguirono, e le mura vennero completate nel 507–508.[54] Vennero riparate anche le fortificazioni, danneggiate dalla guerra, di Edessa, Batne e Amida.[55]

Guerra iberica (526-532)

Nel 524-525, Cavade propose all'Imperatore Giustino I di adottare Cosroe. Le argomentazioni di Proclo, secondo cui adottare Cosroe avrebbe significato renderlo erede al trono romano-orientale e dunque consegnare l'Impero ai Persiani, unite alle rivendicazioni dei Persiani sulla Lazica, sconsigliarono però Giustino dall'accettare la proposta.[56] Le tensioni tra i due imperi si mutarono in conflitto quando l'Iberia passò dall'influenza sasanide all'alleanza con i Romani; il sovrano Kavad I aveva infatti cercato di obbligare gli Iberici, che erano cristiani, a convertirsi alla religione di Stato sasanide, lo Zoroastrismo; per questo motivo, nel 524/525, gli Iberici, governati dal re Gurgene, si ribellarono ai Persiani, come aveva già fatto il vicino regno cristiano di Lazica. Kavad decise quindi di invadere l'Iberia per sedare la rivolta, mentre i ribelli chiesero aiuto all'Imperatore di Costantinopoli. Giustino I intervenne quindi in soccorso del re iberico Gurgene, ma gli aiuti furono insufficienti, e Gurgene fu costretto a fuggire a Costantinopoli attraversando la Lazica, anch'essa presto invasa dalle truppe persiane.[57] I primi anni di guerra furono favorevoli ai Persiani: oltre a sedare la rivolta iberica, riuscirono anche a respingere un'offensiva romana contro Nisibi e Thebetha e ad impedire, con alcuni attacchi, agli eserciti romani di fortificare Thannuris e Melabasa.[58]

Nel 527, morto Giustino I, divenne imperatore Giustiniano, il quale riorganizzò l'esercito nel tentativo di porre rimedio a queste sconfitte.[59] Il nuovo imperatore nominò Belisario magister militum per orientem, affidandogli il comando della guerra contro i Sasanidi.[60] La scelta si provò indovinata, e Belisario diede prova del suo valore sconfiggendo, grazie alla sua superiore abilità tattica, l'esercito sasanide nella Battaglia di Dara (530), in seguito alla quale, secondo Procopio, «i Persiani non vollero più affrontare una battaglia campale con i Romani».[61] Successivamente varie incursioni sasanidi in territorio romano vennero respinte, i Persiani occuparono due fortezze in Lazica, i Romani occuparono alcune fortezze in Persarmenia e sottomisero la nazione degli Tzani.[62] Nel 531 i Persiani sferrarono una grande offensiva nel Commagene, sperando di impadronirsi di Antiochia: ma, pur infliggendo una sconfitta a Belisario presso Callinicum (531), si ritirarono con pesanti perdite senza aver espugnato una città.[63] Dopo la battaglia di Callinicum, Belisario venne rimosso dal suo incarico mentre Ermogene tentò invano di negoziare una pace con Cavade.[64] Qualche mese dopo, nel settembre del 532, Cavade spirò; venne proclamato suo successore il figlio Cosroe. Uno dei primi atti del nuovo scià fu quello di incontrare presso il fiume Tigri degli ambasciatori bizantini, con cui firmò una Pace eterna. Le condizioni della pace erano: l'Impero d'Oriente doveva sborsare 110 centenaria ai Sasanidi, il magister militum per orientem doveva cambiare residenza da Dara a Costantina, e si mantenne lo status quo antecedente alla guerra.[65]

Giustiniano I contro Cosroe I (540-561)

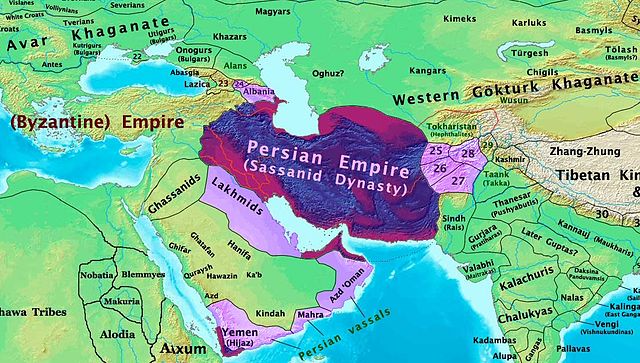

|

Impero Romano (Bizantino) Conquiste di Giustiniano |

Impero Sasanide Vassalli dei Sasanidi |

La pace durò otto anni durante i quali Giustiniano, per mezzo di Belisario, riuscì a impadronirsi del Nord Africa e di gran parte dell'Italia, compresa Roma. Nella primavera del 540 però Cosroe I, su pressanti richieste dei Goti che avevano tutto l'interesse per la loro stessa sopravvivenza a tenere occupato l'Impero su due fronti, decise di infrangere il trattato:[66] invase dunque la Siria e la Mesopotamia, espugnando e distruggendo varie città inclusa Antiochia,[67] la cui popolazione venne deportata in Persia.[68][69] Alla notizia di questi avvenimenti l'Imperatore Giustiniano richiamò immediatamente il suo generale migliore, Belisario, dall'Italia per inviarlo contro i Persiani. Il comando dell'esercito orientale venne affidato a Belisario e Buze: al primo venne affidato il settore eufratense, mentre al secondo il resto della frontiera orientale.[70] Giunto in Mesopotamia nella primavera del 541, Belisario cominciò a riorganizzare il suo esercito e invase il territorio persiano, riuscendo sì ad espugnare con grossa difficoltà la fortezza di Sisauron ma fallendo nell'assedio di Nisibi.[71] Un malore che colpì parecchi soldati romani, forse non abituati al clima della Persia, lo costrinse infine a svernare a Costantinopoli nell'inverno del 541.[71][72] Nel 542 Cosroe invase l'Eufratense. Quando la notizia giunse a Costantinopoli, Giustiniano inviò di nuovo Belisario in Persia il quale, non con una battaglia ma con parole convincenti, riuscì a convincere Cosroe a ritirarsi dal territorio, anche se durante il ritiro il re saccheggiò Callinicum.[73] La guerra non era tuttavia ancora finita: i Romani lanciarono infatti un'offensiva fallimentare contro Dvin nel 543, mentre nel 544 a condurre l'offensiva furono i Persiani che cercarono invano di espugnare Edessa.[74] Infine, nel 545, fu firmata una tregua tra i due imperi (aiutata dal pagamento di una cospicua somma di denaro: venti centenaria), con cui i Persiani si impegnavano a non attaccare il territorio bizantino per i successivi cinque anni, ma che tuttavia non era valida per la Lazica.[75]

Nel 549 il conflitto con i Persiani riacquisì intensità in seguito al tentativo da parte sasanide di convertire forzatamente la popolazione lazica al Zoroastrismo. Il re di Lazica Gubazes II, trovando oppressivo il protettorato persiano, si risolse a implorare il perdono e la protezione dell'imperatore Giustiniano, chiedendogli rinforzi contro i Persiani in cambio del ripristino del protettorato romano sulla regione. Giustiniano inviò in Lazica 7 000 truppe sotto il comando di Dagisteo: le prime battaglie furono per lui vittoriose, anche se l'esercito combinato bizantino-lazico riuscì ad espugnare la fortezza chiave di Petra solo nel 551; proprio in quell'anno, però, i Persiani, condotti dal generale Mihr-Mihroe, sferrarono un'offensiva vincente, riuscendo a occupare la Lazica orientale.[76] A quel punto le due potenze rinnovarono la tregua del 545, che non era però valida per la Lazica, dove il conflitto si protrasse in situazione di stallo fino al 557; in quell'anno Cosroe, minacciato dagli Unni Bianchi, decise infine di sospendere le ostilità anche in Lazica. Nel 561 gli inviati di Giustiniano e Cosroe firmarono una pace di 50 anni, in base alla quale i Persiani accettarono di evacuare la Lazica e ricevettero un sussidio annuale di 30 000 nomismata all'anno.[77] Entrambe le parti, inoltre, si fecero promesse reciproche di non costruire nuove fortificazioni lungo la frontiera.[78]

Guerra per il Caucaso (572-591)

Una nuova guerra scoppiò nel 572, dopo che l'Armenia e l'Iberia si rivoltarono contro la dominazione sasanide (571).[79] Giustino II pose l'Armenia sotto la sua protezione, mentre le truppe romane comandate dal nipote di Giustino, Marciano, saccheggiarono l'Arzanene e invasero la Mesopotamia persiana, dove si scontrarono con i nativi.[80] Il licenziamento improvviso di Marciano e l'arrivo di truppe persiane nella zona furono la causa del saccheggio della Siria, del fallimento dell'assedio romano di Nisibi e della caduta di Dara.[81][82] I Romani riuscirono a ottenere una tregua di un anno in Mesopotamia (poi estesa a cinque anni) al prezzo di 45 000 solidi,[83] ma la guerra continuò nel Caucaso e nella frontiera desertica.[84] Nel 576, Cosroe I invase l'Anatolia e saccheggiò Sebasteia, ma venne costretto a ritirarsi con pesanti perdite dopo una sconfitta inflittogli presso Melitene dal generale Giustiniano.[85] I Romani sfruttarono il momento favorevole penetrando profondamente in territorio persiano e saccheggiando l'Atropatene ma la loro avanzata fu fermata dal generale sasanide Tamkhusro, che sfruttò l'odio che le popolazioni armene nutrivano per i Romani per il loro comportamento recente;[86] l'inattesa vittoria del generale persiano spinse lo scià a rifiutare le proposte di pace bizantine.[87] Dopo questi avvenimenti, Tiberio II decise di rimuovere dal comando Giustiniano e sostituirlo con Maurizio; quest'ultimo si distinse subito in battaglia saccheggiando la Mesopotamia persiana, espugnando la fortezza di Aphumon, e saccheggiando Singara. Cosroe aprì di nuovo le negoziazioni di pace ma morì quando le trattative erano ancora in corso (inizio 579) e il suo successore Ormisda IV preferì proseguire la guerra.[88] Nel 582 sconfisse i Sasanidi presso Constantina, battaglia in cui venne sconfitto e ucciso Tamkhusro.[89] Proprio nel 582 morì l'Imperatore Tiberio II il quale designò quale suo successore proprio Maurizio.

La guerra proseguì per alcuni anni in stato di stallo fino a quando nel 589 il generale persiano Bahram Chobin si rivoltò contro lo scià Ormisda IV, quest'ultimo reo di averlo licenziato e insultato. Ormisda venne assassinato in una congiura nel 590; gli succedette il figlio Cosroe II.[90] L'assassinio di Ormisda però non bastò a placare l'ira di Bahram, che si impossessò della capitale e del trono, costringendo il figlio di Cosroe alla fuga in territorio romano.[91] Con l'aiuto militare offertogli da Maurizio, Cosroe riuscì tuttavia a deporre Bahram VI e a ritornare sul trono di Persia. Riconoscente ai Romani, Cosroe non solo restituì loro Dara e Martiropoli ma cedette loro anche la parte occidentale dell'Iberia e più della metà dell'Armenia persiana (591).[92]

Campagne del VII secolo

Eraclio contro Cosroe II (602-628)

Nel 602 l'esercito romano impegnato nei Balcani a contrastare le invasioni di Slavi e Avari, scontento nei confronti di Maurizio, si rivoltò all'autorità imperiale e, capeggiato dal centurione Foca, si impossessò della capitale nominando nuovo Imperatore Foca; pochi giorni dopo Maurizio e la sua famiglia vennero trucidati. Cosroe II usò l'assassinio del suo benefattore come pretesto per iniziare una nuova Guerra contro i Romani.[93] Nei primi anni di guerra i Persiani ottennero successi senza precedenti. Essi vennero favoriti dalla rivolta del generale romano Narsete contro Foca e dall'utilizzo da parte di Cosroe di un pretendente che sosteneva di essere Teodosio, il figlio di Maurizio e il legittimo erede al trono.[94] Nel 603 Cosroe sconfisse e uccise il generale romano Germano in Mesopotamia e cinse d'assedio Dara. Nonostante l'arrivo di rinforzi romani dall'Europa ottenne un'altra vittoria nel 604, e Dara cadde dopo un assedio di nove mesi. Negli anni successivi i Persiani conquistarono gradualmente le città-fortezza della Mesopotamia una dopo l'altra.[95] Nello stesso tempo inflissero una serie di sconfitte ai Romani in Armenia sottomettendo sistematicamente le fortezze romane nel Caucaso.[96] Foca venne assassinato nel 610 da Eraclio, che salì al potere.[97] Nel frattempo i Persiani completarono la loro conquista della Mesopotamia e del Caucaso, e nel 611 invasero la Siria e entrarono in Anatolia, occupando Cesarea.[98] Dopo aver espulso i Persiani dall'Anatolia nel 612, Eraclio lanciò una contro-offensiva in Siria nel 613 ma venne sconfitto presso Antiochia da Shahvaraz e Shahin e la posizione romana collassò.[99] Nel decennio successivo i Persiani riuscirono a conquistare la Palestina e l'Egitto,[100] e a devastare l'Anatolia.[101] Nel frattempo, gli Avari e gli Slavi approfittarono della situazione per invadere i Balcani, portando l'Impero romano sull'orlo del collasso.[102]

Eraclio, ormai disperato, decise di spostare la capitale a Cartagine, un posto più sicuro di Costantinopoli, ma venne convinto dal Patriarca a rimanere a Costantinopoli e a lottare fino alla fine per cacciare gli invasori persiani dalle province romane. Tentò di ricostruire il suo esercito e chiese in prestito del denaro alla Chiesa per ottenere i fondi necessari per continuare la guerra.[103] Nel 622, Eraclio lasciò Costantinopoli, affidando la città al Patriarca Sergio e al generale Bono in qualità di reggenti di suo figlio. Formò un esercito in Asia Minore e, dopo aver addestrato di persona i suoi soldati, lanciò una nuova contro-offensiva, che assunse i caratteri di una Guerra santa.[104] Nel Caucaso inflisse una sconfitta ai Persiani sotto il comando di Shahvaraz.[105] In seguito a una pausa nel 623, durante la quale Eraclio negoziò una tregua con gli Avari, riprese le sue campagne in Oriente nel 624, e mise in fuga un esercito persiano comandato da Cosroe in persona a Ganzaca in Atropatene.[106] Nel 625 sconfisse i generali Shahvaraz, Shahin e Shahraplakan in Armenia, e in quell'inverno con un attacco a sorpresa prese d'assalto i quartieri generali di Shahvaraz e attaccò le sue truppe nei loro accampamenti invernali.[107]

Supportati da un esercito persiano sotto il commando di Shahvaraz, gli Avari e gli Slavi assediarono senza successo Costantinopoli nel 626,[108] mentre un secondo esercito persiano sotto il comando di Shahin subì un'altra sconfitta per mano del fratello di Eraclio Teodoro.[109]

Nel frattempo, Eraclio strinse un'alleanza con i Turchi, che avevano approfittato della declinante forza dei Persiani per devastare i loro territori nel Caucaso.[110] Nel tardo 627, Eraclio lanciò un'offensiva invernale in Mesopotamia, dove, nonostante la diserzione del contingente Turco, inflisse una decisiva e schiacciante sconfitta ai Persiani nella Battaglia di Ninive. Il 4 gennaio 628 saccheggiò il gran palazzo di Cosroe a Dastagird, recuperando anche numerose insegne romane e vendicando così le precedenti sconfitte romane contro i Persiani; non riuscì tuttavia a raggiungere la città di Ctesifonte per la distruzione dei ponti sul canale di Nahrawan. Umiliato dalla serie di disfatte, Cosroe venne ucciso in una congiura e gli succedette il figlio Kavad II, che firmò un trattato di pace con i Romani, accettando di ritirarsi da tutti i territori occupati.[111] Eraclio riportò la Vera Croce, deportata in Persia dai persiani durante la conquista di Gerusalemme nel 614, nella Città Santa con una grandiosa cerimonia nel 629.[112]

Remove ads

Conseguenze

Riepilogo

Prospettiva

L'impatto devastante di quest'ultima guerra, aggiunta agli effetti cumulativi di un secolo di conflitti continui, lasciò entrambi gli imperi indeboliti. Quando Kavad II morì pochi mesi dopo la sua ascesa al trono, la Persia precipitò in un periodo di lotte dinastiche e di guerre civili. I Sasanidi vennero inoltre indeboliti dal declino economico, pesanti tassazioni, malcontento religioso, e dall'ascesa dei proprietari provinciali.[113] Anche l'Impero Romano uscì dal conflitto pesantemente indebolito, con le sue riserve finanziarie esaurite dalla guerra, e con i Balcani per gran parte in mano degli Slavi.[114] Inoltre, l'Anatolia venne devastata da ripetute invasioni persiane; e le province orientali riconquistate da Eraclio (Caucaso, Siria, Mesopotamia, Palestina ed Egitto) vennero impoverite dagli anni di occupazione persiana.

A nessun impero venne data l'opportunità di riprendersi dalla crisi, perché alcuni anni dopo vennero colpiti dall'invasione degli Arabi (da poco uniti dall'Islam), che, secondo Howard-Johnston, "possono essere paragonati a uno tsunami umano".[115] Secondo George Liska, il "prolungato conflitto Bizantino–Persiano aprì la strada all'Islam".[116] L'Impero sasanide soccombette rapidamente a questi attacchi e venne completamente distrutto. Durante le Guerre bizantino–arabe, lo stremato Impero romano perse di nuovo le province appena recuperate di Siria, Armenia, Egitto e Nord Africa, venendo ridotto a un territorio comprendente l'Anatolia, varie isole e una piccola parte dei Balcani e dell'Italia.[117] Queste terre ancora in mano romana/bizantina vennero inoltre impoverite da attacchi frequenti, segnando la transizione da una civiltà classica urbana a una forma di società più rurale e medievale. Tuttavia, a differenza della Persia, l'Impero romano (bizantino) riuscì a sopravvivere all'assalto Arabo, riuscendo a mantenere i territori residui e a resistere a due assedi arabo-musulmani della capitale nel 674–678 e 717–718.[118] L'Impero bizantino perse inoltre i suoi territori in Creta e in Italia meridionale, ceduti agli Arabi, nei conflitti successivi.

Remove ads

Note

Bibliografia

Voci correlate

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads