トップQs

タイムライン

チャット

視点

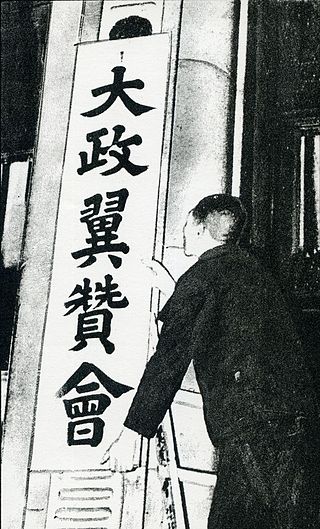

大政翼賛会

日本の政府主導の国民統制組織 ウィキペディアから

Remove ads

大政翼賛会(たいせいよくさんかい、旧字体:大政翼󠄂贊會、英語: Imperial Rule Assistance Association)は、1940年(昭和15年)10月12日から1945年(昭和20年)6月13日まで存在した日本の政治結社。公事結社(公益のみを目的とする結社。後述のように、日本独自の概念である)として扱われる。「大政」は、天下国家の政治、「天皇陛下のなさる政治」という意味の美称、「翼賛」は、力を添えて(天子を)たすけること。

Remove ads

概要

1930年代の日本において、不況や既成政党への不信感が渦巻く中で、ナチス・ドイツに倣ってファシズム(一国一党制による国家社会主義)へ政治体制を移行することによって、事態を打開しようとする動きが起こる。1937年から、近衛文麿内閣総理大臣を党首に担いでの新党結成運動がおこり、1940年に大政翼賛会が発足する。しかし、一国一党制への違憲論などにより一党独裁という当初の目的は薄れ、政府による社会統制を補助する国民運動体としての役割を担うにとどまった。

歴史

要約

視点

近衛内閣以前の動き

1932年の五・一五事件以降、政党が声望を失い、官僚や陸海軍を主体とした政権が続くなか、官僚や陸軍の革新勢力(内閣調査局や企画院など)の中から、複数政党制から一国一党制への移行を目論む動きが起こる。特に陸軍では、1934年段階で新聞班がパンフレット「国防の本義と其強化の提唱」を作成して統制経済の重要性を強調するなど、社会の革新化を目指す世論が横行していた。

一国一党制を目指す動きが政局に影響を与えたのは、1937年の廣田内閣総辞職の時であった。この時、独自の総力戦体制思想を奉じていた石原莞爾陸軍参謀本部第一部長が中心となって組織された日満財政経済研究会による諸報告の中に「政治行政機構改革案」なるものがあり、この中では、内閣制度をやめて国務院制度をとること、一国一党制とすること(党名は「日本国権社会党」と仮称された)が提案された。石原らが念頭に置いたのは、1932年に建国された満洲国において石原らが立ち上げにかかわった、国民教化組織である満洲国協和会であったとされる[12]。

石原らは、政党内閣時代以来の軍内の実力者で、軍縮を行った経験のある宇垣一成元朝鮮総督に大命降下すると、革新化の障害になるとしてこれを潰し、満洲事変以来の上司である林銑十郎陸軍大将を首相に押し上げる。しかしこの石原主導の組閣に反発を覚えた東条英機陸軍中将ら軍中央から反撃に遭い、石原らは林に切り捨てられて失脚。一国一党制は幻に終わる[13]。

石原の側近で、後に治安維持法違反で逮捕された浅原健三が取り調べで語ったところでは、林内閣の成立後は、一つの政権が一つの革新政策を成し遂げて退陣する「一内閣一革新主義」を5年間ほど続けた後、石原系の人物であった板垣征四郎陸軍中将を首班として一国一党制を完成させる、という青写真を描いていたという[14]。

第1次近衛内閣における運動

林内閣は議会の既成政党と対立して4か月で退陣、6月に第1次近衛内閣が発足すると、近衛首相を首班とする一国一党制移行運動が巻き起こる。

まず、同年4月の第20回衆議院議員総選挙にて第3党に躍進した社会大衆党は、従来の議院内閣制の維持を目指す立憲民政党および立憲政友会の二大政党とは対照的に、国家社会主義体制の成立を強く主張。他の中小政党とともに、上述の陸軍パンフレットを高く評価していた[15]。

7月に支那事変が勃発すると、事変への対応を口実に、新体制運動は進展する。12月16日、各紙夕刊に檄文「全国民に告ぐ」が掲載される。これは、一条実孝公爵、右翼活動家の巨頭であった頭山満、山本英輔海軍大将の連名によるもので、政党解消による全国民の精神一致を求める、国家社会主義色の強いものであった。これに刺激を受けた東京一円の壮士が「防共護国団」なる団体を結成して、翌1938年2月、民政・政友両党の本部や代議士のもとに押しかけて党解散を談判。政友会本部を一時占拠する騒ぎに発展する(政党本部推参事件)[16]。

後年判明したところでは、この動きは近衛首相の黙認の下で行われており、計画は事前に近衛首相のもとに通知されていた。丁度この頃、支那事変への対処のための統制関連法(国家総動員法)が帝国議会で審議されていたが、民政両党は反対の立場をとっていた。近衛首相にとっては、この法案を通すためには、壮士が運動することで、世論を自身への支持に傾けて両党に圧力をかけられるのは好都合であったためである。結局これらの統制関連法は3月頃には全件可決し、当初目標は達成されたため、新党運動は一時停止する。

社会大衆党による「新党」綱領発表

一方で、社会大衆党は引き続き"近衛新党"結成に向けた運動を続けており、8月には「大日本党部」の建策を近衛首相に対して行っている。この建策で示された"党"の綱領では、まず、既成の政党による民意の国政への反映という従来の国政のあり方を転換して、"国民組織"による民意の暢達と、明徴された国家目標に基づいた国民各般の組織に対する指導が構想され、"党部"は、天皇と国民組織とを媒介する前衛組織として、全国民を強力に統合する存在と想定された。また、党部の最高指導者(近衛首相が想定された)は、天皇大権の行使に当たっての輔弼の任の遂行のために党一切の活動を指導することとされ、また党議は「評議を尽くしたうえで最高指導者の決裁により決する」というように、独裁的な権力が付されることとされた。その他の組織としては、最高指導者ら党中枢部を防衛する目的で、党直属の武力組織たる「青年隊」がおかれること、党の地方組織は管区から部落までの地域別、および職業や年齢別などで隅々まで張り巡らされることが規定された[17]。

この頃から、社会大衆党や革新主義者周辺では、近衛首相本人を置き去りにして計画が先走りしており、9月中旬には町田忠治民政党総裁による民政党解党宣言が行われ、他党もそれに続き、9月16日には近衛首相の上奏を経て新党結成、という具体的なプランまで掲げられ、壮士による政党本部占拠が再び企てられる始末であった[18]。

近衛首相本人の周囲まで話が伝わったのは8月下旬頃であったが、近衛本人は、側近らの間で政界再編に関する意見の相違があったこともあり[注釈 1]、近衛首相は明確な賛意を示さず、新党計画にはストップがかかる。

9月27日になって近衛首相は、末次信正内相、塩野季彦法相、木戸幸一厚生相の三名に本件の協議をゆだね、審議されるが、内務省内の議論を経て出された「大日本皇民会」案では、総務会や政務調査会の組織、党大会への議員の参加など、既成政党の組織構成に近い構造になる。更に各党の新党賛成派への意見聴取や大臣による検討を経る中で、「一国一党」色はどんどん薄まってゆき、最終的には内務省の外郭団体的な組織にまで変質する[20]。

更にこの頃になると、近衛首相本人が、既成政党の合同運動に過ぎない新党結成に関わる意味を見出せないことから興味を無くし、日華事変における汪兆銘脱出を成果としてあっさり辞任[注釈 2]。近衛新党運動は一旦頓挫する。

第二次運動へ

近衛首相退陣後、平沼内閣、阿部内閣、米内内閣と短命内閣が続くが、いずれも欧州情勢への不介入の方針をとり、ファシズムと距離を取ったことから、陸軍や革新派の反発を受ける。1939年12月7日、東方会、国民同盟、大日本青年会ら民間の革新団体が中心となって東亜建設国民連盟準備会が結成。これを中心として、近衛新党を巡る動きが再び起こる。1940年になると、斎藤隆夫衆議院議員(民政党)の反軍演説に対する除名処分がきっかけとなり、3月25日、除名推進派の議員により聖戦貫徹議員連盟が発足、陸軍省軍務局も内面指導として協力し、政軍界でも近衛新党の動きが再燃する[22]。

革新派の壮士が活発に動き、革新派の合同による新党、あるいは既成政党を含んだ一国一党が説かれる中で、近衛元首相の周辺では、有馬、木戸らは、近い将来に近衛が首相に復帰した時にはこれを支える新党を結党することで合意し、最善の形態を研究することとなる[23]。

近衛本人も1回目の新党運動時と較べると積極的に対策を研究し、6月1日、矢部貞治東大法学部教授を、自らのブレーン団体であった昭和研究会の主宰者であった後藤隆之助の紹介で招き、新党結成の青写真に関する研究を依頼する。この時点で近衛は、既成政党は排除せず、新興勢力との合同を視野に入れるが、両者が衝突した場合は後者のみを与党とする考えであった[24]。また、具体的な政権奪取の手順も想定しており、まず近衛が首相に返り咲き、新党を結成して与党としてから、国民組織を形成、「粛党」を行って一国一党制に到達することが考えられていた[25]。

一方で、政軍界では、まず陸軍は武藤章軍務局長が中心となって近衛政権を待望しており、国策研究会や企画院と連携して一国一党案を表明する[26]。また政界では社会大衆党が先陣を切り、1938年の新党構想時に類する策案をなしている[27]。近衛は、自身のもとに多く寄せられたこれらの献策の整理を矢部に依頼する一方で、6月17日、東京を離れ、翌18日には枢密院議長の辞任を発表。政権奪取を視野に入れた下野の表明であり、朝野の新体制運動への事実上のゴーサインとなった。月末から陸軍憲兵隊による自由主義的官僚の拘引がはじまり、7月2日の日本革新党を皮切りに政党は次々と解党、近衛による新党の結成を待った[28]。

しかしこの頃、近衛や矢部の間では、一国一党制は憲法違反に当たる恐れが議論されるようになった。これは、矢部が憲法学の泰斗であった宮澤俊義と議論する中で出された見解であった。そもそも帝国憲法では国政に関わる事項は天皇大権であり、実質的には首相をはじめとする臣下の者が、結果責任を引き受ける形で代行する(輔弼)建前である。一国一党制では、党の指導者が権力を独占することになり、本来の大権保持者である天皇をないがしろにする行為である、というもので、前近代において永らく政権を独占してきた幕府になぞらえて「幕府違憲論」と呼称された。7月7日、矢部は新党構想を取りまとめて報告。近衛らとの協議に入ったが、在野の運動は政党として行うのではなく、あくまで民間による「国民運動」として行われるべきであって、上層部の職務は、行政機構の改組に留めるべきである(在野の運動への関与は、これが進行して団体が結成された場合にこれを吸収するに限る)、とされた[29]。これに対して近衛は、「首相になった場合は新党は結成しない」と言い出し、側近らを慌てさせた[30]。

消極的な近衛をよそに、7月16日、陸軍の倒閣運動により米内内閣は崩壊。24日、親任式を経て第2次近衛内閣が成立する。新党問題については、まず"新体制準備会"を組織することとなり、内閣の下に集まった新体制案を矢部が整理して、近衛の「新体制声明」を作成。陸軍が「一国一党制」を想定した修正を要求していたがこれを説得し、結果、「広く朝野有名無名の人材を登用して運動の中核体を組織し、そこに強力なる政治力と実践力を結集せしむること」を表明した[31]。

新体制準備会

8月23日に新体制準備会の人員が発表され、26日から会合がもたれる。初回の会合では、新体制と旧来の党の体質の違いについて議論になり、村瀬直養法制局長官は、旧来のような私的、対立抗争的なものではなく公的、挙国的なものであるので、治安警察法上の政治結社ではない、と述べた。また、東条英機陸相および吉田善吾海相は、陸海軍は大元帥たる天皇の統帥下にあるため、運動との関係は研究が必要であると述べた[32]。

9月3日の第2回会議では、新体制の具体案が議論された、原案では運動推進体の母体として"中核組織"が存在し、また中核組織と国民との連絡をとる諮問機関として「中央協力会議」が組織されることとなった。これに対して旧党側から、総裁の権限が強すぎること、議会の役割が不明瞭となることを指摘して、いわゆる「幕府論」批判が噴出した[33]。また、既存団体の取り扱いについては、近衛首相は「政治権力をもって結社を禁ずることはないが、新体制の意義に鑑みて、これらは解消されることを希望する」と答えた[34]。

9月6日の第3回会議においても議論が続けられるが、運動体の中核組織の在り方に関して合意を得るに至らず、議論をつけるための小委員会が設置される[35]。

9月10日、第4回会議において特別審議会の結果が報告された。ここでは、この準備会での議論の対象が一体何を指すのか、という点から議論された。すなわち、国民組織である新体制そのものを指すのか、運動の推進力である中核体を指すのか、である。特別審議会での議論の結果、後者を意味することとなった。この中核体のみを「会」[注釈 3]とすることについて、矢部教授は、万民翼賛運動の建前からすると本来は全国民が会員であるべきであるから、中核体という「会」はあくまで役員会のようなものでしかないことを自覚し、役員から全国民に熱心に呼び掛けることが大事であるとした。

9月13日、第5回会議では、常任幹事会を通過した規約要綱の説明が行われ、「運動」そのものと中核体である「会」とを別個のものであると認識すること、総裁は運動の指導と会の統率を共に行うことが決した[36]。

新体制への反対運動

しかし新体制運動は、その動きが具体化するにつれ、各界で激しい反対運動を呼び起こした。

まず、経済政策については、近衛政権成立直後から企画院で革新官僚による立案が進んでおり、当初段階から「資本と経営の分離」方針が打ち出されることが予想されていた。9月28日に公表された経済新体制確立要綱は予想にたがわず、資本主義に対する政府からの統制を加えようとするものであった。すなわち、利潤の追求から国防国家建設を考慮した生産拡充への転換、経営者を資本家の掣肘からすくい国家奉仕者へ脱却させること、経済統制機関への民間人の登用、国民経済組織=国民生産共同体の確立、各産業を全国的に統制する中央経済本部の確立(翼賛会との連携)、等が主張された[37]。これに対して経済団体は反発し反対運動を展開。遂には閣僚である小林一三商工相までもが公然と企画院批判を繰り広げるに至る[38]。

また、新体制運動そのものにも、右翼団体から反対運動が起こった。これは幕府論に関するものであり、9月17日に開かれた最後の準備会でも、綱領の採択に対し、井田磐楠準備委員が、国民全体の運動で指導的な立場から綱領を掲げられるのは、天皇の詔勅を除いてありえず、我々がこれを発出するのは国体(憲法)違反である、と批判している[39]。

翼賛会発足

9月27日、閣議にて運動体の名称「大政翼賛運動」および中核体の名称「大政翼賛会」がそれぞれ正式決定。役員も発表され、総裁には予定通り近衛首相が就任する。以降も常任総務会党で人事の選任等が行われるが、前述の各方面からの批判や組織間の調整の労に直面、形式上は強大な権限を持った近衛総裁は指導力を発揮せず、人選は難航する[40]。

10月12日、首相官邸大ホールにて大政翼賛会の発会式が挙行される。近衛総裁は挨拶を行ったが、その中で、

最後に、大政翼賛運動綱領については、準備委員の会合においても数次、真剣なる論議が行われたことを承って居ります。 しかしながら、本運動の綱領は、大政翼賛の臣道実践ということに尽きると信ぜられるのでありまして、このことをお誓い申上げるものであります。これ以外には綱領も宣言もなしといい得るのであります。もし、この場合において、宣言綱領を私に表明すべしといわれるならば、それは「大政翼賛の臣道実践」ということであり、「上御一人に対し奉り、日夜それぞれの立場において奉公の誠をいたす」ということに尽きると存するのであります。かく考えて来て、本日は綱領、宣言を発表致さざることに私は決心致しました。このことをつけ加えて明確に申述べて置きます。

と述べ、綱領を発表することはなかった。これは、前夜まで近衛周辺で議論を行ったが決定せず、当日朝になって、綱領なしの挨拶とすることになったものである。挨拶では後日の発表に含みを持たせたが、革新派からは「単なる精神運動になり下がる恐れがある」と批判され、一方観念右翼からは踏みとどまったものと評価された[41]。

なお、運動中核組織としての翼賛会の綱領は引き続き作成され、12月19日になって近衛総裁の裁可を得た[42]。

統制経済論の敗北

上述の経済新体制確立要綱は、11月12日、経済閣僚懇談会に諮られるが、小林商工相に加えて、村田省蔵逓信相、小川郷太郎鉄道相、金光庸夫厚生相も企画院案に反対することで財界の反対運動は勢いを増す。懇談会が回を重ねるごとに、要綱案は、財界の要望を受けたものに変質していった。翼賛会の側は、常任総務会が反発して再修正が行われたが、12月7日に閣議決定された成案は財界の勝利、翼賛会の敗北といった内容であった[43]。

この頃近衛総裁は、財界や右翼の反攻に動揺しており、12月には安井英二内相と風見章法相が辞任、後任がともに観念右翼派の平沼騏一郎と柳川平助となるなど、人事面でも反翼賛会系の人物の侵食がはじまっていた。

議会による攻撃

1940年12月、第76回帝国議会が召集される。既に全政党が解散し、全議員が院内会派「衆議院倶楽部」に所属していたが、旧政友会の鳩山一郎派を中心に、翼賛会に批判的な議員は少なくなかった。政府提出の重要法案は本数を絞って1941年3月1日に全件成立の好成績を挙げたが、予算総会における翼賛会の予算審議の場で翼賛会攻撃が繰り広げられた。その批判の根本は、翼賛会が一国一党的な存在になり、議会への影響力を行使する可能性を危惧するものであった[44]。

また、岩田宙造議員は、単純な民間の事実行為(大政翼賛運動)や、法令に基づかない翼賛会などによって、事実上国家に大変革を与える大運動が憲法の枠外で行われようとしていることを批判した。そして、

大政翼賛会の活動は事実上強力な政治的なものである。政策局、企画局なども、臨時中央協力会議にて政策、企画両局長の説明によれば、決して決して単なる伝達機関ではない。そこで立派に政策を研究し、計画を樹立して政府の政策研究に協力することになっている。現在の組織、機構から言えば、政治力、政治性が当然これに付随していると考える。

と指摘した。これに対して近衛首相は、

私はどこまでも政府が主であって翼賛会は従である。政策を樹てる者はすなわち政府であり、翼賛会はこれに協力してゆく従的のものであると考える。実は翼賛会成立当時、一つの強力なる政治力を結合してこれが一つの政策を樹て、これが政府を指導して引張ってゆくといったような、ドイツやイタリーに見るが如き考えをしている人もあったようである。しかし、私ははじめからその考え方に逆なのである。この点、最初の新体制準備委員会における声明においても、そういうことになればいわゆる一国一党となる。これはわが国体に照し、また憲法政治の本当の正しい運用か申しても、ゆゆしいことであると特に申しのべている。ところが、翼賛会が発足してもやはり一部にそういう考えが残っていて、翼賛会が何か政策を樹てて政府を引っ張ってゆくという風な考え方をしている人もあった。

と答弁。翼賛会が持つ政治性をほぼ否定した。また、政治性を帯びることの内容、機構の構成や規模をより適切なものとすることを約束した[45]。

結局、大政翼賛会への補助の1941年度予算は当初は3700万円であったが、議会では800万円に減額したうえで2月22日に可決される。なお鳩山グループは

改組ヲ致スコトニ致シマスレバ、即チ公事結社デアレバ、屢々政府が明言ヲ致シテ居リマス如ク、独立ノ政策ヲ立テナイノデアル、独立ノ企画持タナイノデアル、ソレナラバ政策局、企画局ト云ウヨウナモノハ、全ク必要ノナイモノデ(ある)

という論拠で、更に300万円に減額する修正案を上程するも、議会の大半は800万円への減額で良しとして、否決される。この修正案に賛成した議員の中心部分はのちに同交会を結成し、戦時下の議会で翼賛会と対立することになる[46]。

改組による弱体化

この後、旧民政・政友両党周辺より、翼賛会改組の要求が出される。大要は以下の通りで、革新政策の中核をなす事務局を縮小するとともに、総務中心の運営とし、更にその構成を議員中心とすることを要求していた[47]。

一 大政翼賛会の名称を改める。

一 公事結社としての性格を明確ならしめるために、その機構を行政翼賛組織体とし、総務は委員会を分担し、その下に各事務局を置き、決定事項を実遂行せしめる。

一 議会局を拝して両院議員より成る政府、議会、翼賛会の連絡機関を考慮する。

一 事務局を簡単かつ行動に敏活なる組織に調整する。

一 調査会を設置し主要問題の調査立案に当らしめる。

一 現在の中央協力会議を廃して、全国支部長大会を毎年一回開く。

翼賛会内部では、議会とのある程度の妥協はやむを得ないとする見解もあった一方で、最強硬派であった中野正剛常任総務が3月7日に脱会して東方会を復活させる[48]。革新派も、小山亮議員が小林商工相に対して「暴露的攻撃」を行うなど反撃に出る[49]。

3月21日、翼賛会の全国の支部の組織、庶務両部長の有志が九段会館で「全国地方支部有志協議会」の会合を実施、改組反対の決議を行う。代表者からの申し入れを受けた近衛総裁は、「国民を失望せしめ、これを裏切るような改組は決してしない」と答えている[50]。

しかし近衛総裁はほどなく、議会および右翼勢力に迎合して改組を決断。25日には局長、部長、副部長の辞表の取りまとめを命じる。27日の局部長会議では辞表の取りまとめが行われたが、「我らは、大政翼賛運動の国家的重大使命とわれらの政治的責任とに鑑み、翼賛会の性格がいささかたりとも歪曲されることに絶対反対す」との声明をあわせて発表する。一部の職員も、抗議の意を込めてこれにつき従った。他の総務会等でも取りまとめを行い、29日に解散式を行った[51]。

4月2日、政府により改組案が発表される。本部機構の内、企画、政策、議会の三局が廃止され、新設の副総裁は国務大臣の兼務とされ、観念右翼の柳川が就任したのは、支部長はじめ多くのポストを内務官僚が占めたことにより、翼賛会は実質的に内務省の補助組織と化した。帝国議会の大勢は、ファシズムとしての翼賛会を葬った後は、この新しい翼賛会と積極的に連携。9月には329人の議員によって翼賛議員同盟(翼同)を結成して政府与党となった[52]。

一方、一国一党主義派は、議会では少数与党に転落し、力を保ちえなかった。軍部は当初は一国一党の実現を目指し、新たに大日本翼賛壮年団を結成するなどして、翼同が結成される頃には、翼同と連携して官僚機構を動かす方針に変更したことにより、日本におけるファシズムの動きは完全に途絶えた。

戦時下、敗戦

日本は、この独裁的指導者不在の体制のまま、1941年12月に太平洋戦争へと突入。戦時下では大政翼賛会は戦時体制における社会の統制には一役買ったが、あくまで内務省による行政管理の延長線上のままであった。戦争末期の1945年6月、本土決戦に備え国民義勇隊への改組により解散する。

Remove ads

組織

- 発足時 - 1940年(昭和15年)10月〜:総務局、組織局、政策局、企画局、議会局

- 第一次改組 - 1941年(昭和16年)04月〜:総務局、組織局、東亜局

- 第二次改組 - 1942年(昭和17年)06月〜:総務局、錬成局、実践局、興亜局、調査局

- 第三次改組 - 1943年(昭和18年)10月〜:総務局、国民運動局、団体局、宣伝本部、食糧生産本部、興亜総本部

法曹関連団体

関連団体

- 大日本武徳会 - 1895年設立の団体[注釈 4]。1941年4月に改組され、会長に東條英機首相が就任し、大日本学徒体育振興会、講道館、日本古武道振興会(初代会長は元司法大臣小山松吉)、大日本剣道会(会長は菱刈隆陸軍大将)、皇武会を統制した。

- 大日本婦人会 - 1901年結成の愛国婦人会、1931年設立の大日本連合婦人会、1932年に発足の大日本国防婦人会が合併し、1942年2月に結成された。

- 統制会社等 - 1931年の重要産業統制法に基づくカルテル団体や会社が、国家総動員法及び1941年12月の重要産業団体令の団体指定により統制会となった。

- 国民精神総動員中央連盟 - 大政翼賛会の前身となった団体。日中戦争の勃発を受けて1937年に設立。1940年10月に大政翼賛会に改組。

- 全国金融統制会 - 1940年9月設立の全国金融協議会が、1942年4月の金融統制団体令により統制会となったもの。業種別統制会として損害保険業界では損害保険統制会(旧日本損害保険協会)、貸金業界では無尽統制会(元は全国無尽中央会)が設立。

- 大日本産業報国会 - 1940年11月に全国労働組合同盟と日本労働総同盟を解散させ、労働組織として設立された。初代理事は大日本武徳会幹部の湯沢三千男。同年に商業報国会と海運報国団、棋道報国会を設立。1941年に国鉄奉公会と逓信報国団を設立[注釈 5]。1942年5月に大政翼賛会の監督下に入る。

- 大日本宗教報国会 - キリスト教、神道、仏教が合同で1941年5月に結成。6月に日本基督教団が結成され、同年12月に大東亜戦争完遂宗教翼賛大会、1942年2月に大詔奉戴宗教報国大会を開催し、同年4月に興亜宗教同盟を結成。1944年9月に大日本戦時宗教報国会となった[54]。

- 学校報国隊 - 1941年8月の文部省「学校報国団体制確立方」により全国に設立。1943年6月東条内閣の「学徒戦時動員体制確立要綱」により学徒勤労動員に徴用されるようになった。

- 大日本翼賛壮年団 - 翼賛選挙推進を目的として1942年1月に霞が関に本部が組織された全国団体。1945年3月に国民義勇隊に合併。一部が分離して翼壮議員同志会となった。

- 翼賛政治体制協議会(翼協)- 同年2月に結成。6月に大政翼賛会に統合。

- 普通銀行統制会 - 1942年4月の金融統制団体令により5月に発足[55][注釈 6]。

- 日本文学報国会 - 1942年5月に徳富蘇峰が結成[56]。同年12月には大日本言論報国会となった。

- 農業報国会、商業報国会、日本海運報国団、大日本青少年団 - 1942年6月に大政翼賛会に統合。

- 大政翼賛会興亜総本部 - 1942年6月に設置。

- 商工経済会 - 1943年3月11日、商工経済会法により、商工会議所(商工会議所法)を清算させ資産を引き継いで設立された統制団体。

- 朝鮮文人報国会 - 1943年4月に結成。

- 日本野球報国会 - 日本野球連盟が1944年から1945年まで改称したもの。

- 国民義勇隊 - 1945年3月、閣議決定により大政翼賛会・大日本翼賛壮年団・大日本婦人会を吸収して設置された戦争組織[57]。続く5月には大日本青少年団、大日本商業報国会、農業報国会も吸収された[58]。

議員団体

歴代総裁一覧

すべての総裁がそれぞれ任期中に内閣総理大臣に就任している。

歴代副総裁一覧

歴代事務総長一覧

- 有馬頼寧:1940(S15)年10月12日 - 1941(S16)年3月27日

- 石渡荘太郎:1941(S16)年3月29日 - 1941(S16)年10月22日

- 横山助成:1941(S16)年10月28日 - 1942(S17)年6月15日

- 後藤文夫:1942(S17)年6月15日 - 1943(S18)年6月2日

- 丸山鶴吉:1943(S18)年6月2日 - 1944(S19)年2月25日

- (取扱)後藤文夫:1944(S19)年2月25日 - 1944(S19)年3月18日

- 小畑忠良:1944(S19)年3月18日 - 1944(S19)年7月22日

- 安藤狂四郎:1944(S19)年7月22日 - 1945(S20)年6月13日

勢力

衆議院

その他

関連項目

脚注

出典

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads