トップQs

タイムライン

チャット

視点

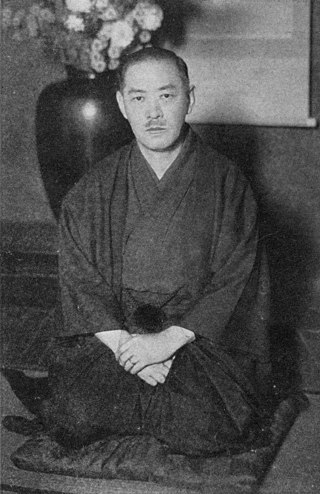

有馬頼寧

日本の政治家 ウィキペディアから

Remove ads

有馬 頼寧(ありま よりやす、旧字体: 有馬 賴寧󠄀、1884年〈明治17年〉12月17日[3] - 1957年〈昭和32年〉1月9日)は、日本の政治家、農政学者、篤志家。旧筑後国久留米藩主・有馬家の第15代当主で伯爵。位階は正三位、勲等は勲一等。

戦前は農政学者として活動、農民運動を支援した後農林大臣などを歴任。戦後日本中央競馬会第2代理事長として競馬界の発展に尽力、中央競馬において行われるGI競走「有馬記念」の名前は有馬頼寧に由来する。中央競馬や農民運動の他、部落解放運動や卓球、プロ野球の発展にも携わった。

Remove ads

経歴

要約

視点

旧筑後国久留米藩主有馬家当主で伯爵有馬頼萬の長男として東京に生まれる[4]。母は岩倉具視五女恒子(後に寛子と改名)。頼寧の出生から程なく、母は実家に帰されて離縁された(後に森有礼の後妻となる)。父は戸田忠友長女豊子と再婚したため、頼寧と姉の禎子は邸宅のうち嫡祖母・韶子の住む棟で育った。4歳の頃、日本橋区の本宅が焼亡し、浅草区橋場の別邸に転居する。この邸宅が下町に近かったため、幼少時に近所の下町の子供たちと遊んだという。1890年(明治23年)秋学習院初等科入学。1896年(明治29年)学習院中等科(現 学習院高等科)に進学し、教師の家に下宿した。中等科在学中の1903年(明治36年)2月、北白川宮能久親王次女貞子と結婚。貞子は結婚に伴い華族女学校を退学した。同年に頼寧は旧制学習院高等科に進学し、1906年(明治39年)東京帝国大学農科大学(現農学部)に入学。1910年(明治43年)に大学を卒業後、1年2か月欧州を外遊する。帰国後、農商務省に入省して農政に携わり、東京帝国大学農科大学講師、助教授となり母校で教鞭をとった。夜間学校の開校、女子教育、農民の救済や部落解放運動、震災義捐などの社会活動に広く活躍し、農山漁村文化協会の初代会長や日本農民組合の創立にも関わった。

1924年(大正13年)に立憲政友会から第15回衆議院議員総選挙に立候補して当選した、立候補に当たって有馬家による慈善事業の効果を期待して住居のある東京選挙区、又は旧藩地である福岡2区からの立候補を検討したが、既成勢力の状況を考慮し、結局同じく旧藩地である福岡12区より立候補した。華族制度の廃止を唱えていたが、衆議院議員の任期中に頼方の突然の死により有馬家を継いで伯爵に叙爵した後、華族の互選による貴族院議員に挙げられ、1932年(昭和7年)に齋藤内閣で農林政務次官。1936年(昭和11年)12月から1937年(昭和12年)1月にかけて自宅で永井柳太郎、林銑十郎、結城豊太郎、中島知久平らと近衛文麿を首班にする新党結成を話し合う荻窪会談を開いており、これは頼寧自身によれば林内閣の準備でもあった可能性があるという(永井・頼寧・中島は林総理から入閣の誘いが来たものの、拒否している)[5]。1937年に第1次近衛内閣の農林大臣となった。日中戦争が拡大する中で近衛の側近として大政翼賛会の設立に関わり、1940年(昭和15年)に翼賛会初代事務局長に就任するが、翌年の翼賛会の改組により辞任、これを機に公職を退いた。また、1936年(昭和11年)より当時の職業野球の東京セネタース → 大洋軍の個人経営に乗り出していた。

第二次世界大戦(太平洋戦争)終戦後の1945年(昭和20年)12月2日、連合国軍最高司令官総司令部は農相、大蔵省顧問などの経歴を持つ有馬を逮捕するよう日本政府に命令を出した(第三次逮捕者59名中の1人)[6]。 A級戦犯容疑者として巣鴨プリズンに拘置されるが無罪と認められ釈放、公職追放を経て[7]、その後は引退生活を送った。頼寧は1956年(昭和31年)に時事通信社のインタビューで、巣鴨プリズンに拘置されたことに関し「何の理由で自分が戦犯になったのかわからない」といい、敗戦のことに関しても「解せなかった。満州事変、太平洋戦争、敗戦も何となく来てしまった」とコメントし、インタビュアーを驚かせている。

1955年(昭和30年)に農林省に招請されて安田伊左衛門の後任として日本中央競馬会第2代理事長に就任、有馬特例法の公布、中央競馬運営方策要綱案の着手、中山競馬場をはじめとする競馬施設改築、競馬国際協定加入、競馬実況中継放送の強化など、競馬の発展や大衆化に尽力した。中央競馬のGI競走の一つである有馬記念は頼寧が創設した「中山グランプリ」を頼寧の死後、競馬への功績を讃えるため改称した(詳しくは後述)。

1957年(昭和32年)1月9日、急性肺炎のため、死去した。72歳没。死去に際し、勅使として侍従が杉並区関根町の有馬邸に派遣され、祭粢料を賜った[8]。同月14日、特旨を以て位一級を追陞され、死没日付をもって従三位勲二等から正三位勲一等に叙され、瑞宝章を追贈された[9]。

Remove ads

篤志事業の展開

大正年間には、社会運動や奉仕活動に目覚め、多額の私財を投じる。結果、有馬家の家計が傾いたところに、昭和金融恐慌がとどめを刺すこととなった[10]。父親が死去した1927年には相続税の支払いに困窮したという。これ以降、社会運動への参加には一線を引くこととなり、政治活動へ没頭する。

スポーツ振興への貢献

プロ野球

頼寧は様々な政治・社会活動の他、スポーツに対する造詣が深かったことでも有名で、1936年に結成された職業野球球団「東京セネタース」[注釈 1]のオーナーを務めた。日本野球連盟→日本野球報国会等の相談役を歴任。1969年に野球殿堂入りした。

競馬

日本中央競馬会第2代理事長に就任。頼寧の尽力により1955年1月に施行された「日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律」(通称「有馬特例法」)は、売り上げ金の国庫への納付が免除された臨時競馬の施行を可能とする法律であり、臨時競馬の売上金を競馬場の施設などハード面の整備にあてることで中央競馬発展の基礎を築いた。

また日本中央競馬会史上、もっともファンサービス拡充に努めた理事長として知られる。これには競馬は全くの門外漢だった頼寧故の柔軟な発想があったからとされる。具体的にはPR機関中央競馬サービスセンターを創設し、日本短波放送によるレースの実況放送を開始し、競馬場内に託児所や遊園地を設置するなどのほか、1956年にプロ野球のオールスターゲームのように人気投票で出走馬を選ぶレースでファンに喜んでもらおうと、中央競馬のオールスター戦を発案、競走名を「中山グランプリ」として創設した[注釈 2]。

なお、中山グランプリは第1回を盛況に開催したが、それから程なく頼寧が急性肺炎のため急逝、その年の暮れに開催された第2回競走からは、これまでの様々な頼寧の功績を称え「有馬記念」と改称され施行されている。

卓球

日本卓球協会が1931年(昭和6年)に『日本卓球会』として設立された際には、頼寧が総裁となり、宇佐川知義初代会長(大日本帝国海軍軍人)と共に日本卓球の基礎づくりを担った[11]。

略歴

著作

- 『無雷庵雑記』(改造社)

- 『友人近衛』(弘文堂)

- 『政界道中記』(日本出版協同)

- 『花売爺』(全国農業出版)

- 『七十年の回想』(創元社)

- 『ひとりごと』(作品社)

- 『山の手暮色』(講談社)

栄典

- 1957年(昭和32年)1月9日:勲一等瑞宝章

親族

- 父母

- 兄弟姉妹

- 妻子

- その他の親族

Remove ads

私生活

社会運動・慈善活動に身を投じた「異色の華族」でありながら、女性関係が派手なことでは有名であり、本人も気にしていたようであるが[13]女癖の悪さは生涯直らなかった。

井深八重の友人であった松信緑(美登里)は千葉県佐原の格地病院設立者の孫娘で、同志社女学校を卒業後に有馬家に行儀見習いに来ていた令嬢だったが、一度は解雇して思いを断ち切ったものの再びよりを戻し、一時は廃嫡覚悟でアメリカに駆け落ちする覚悟であった。しかし、倉富勇三郎ら有馬伯爵家政参与者の画策によって別れた。

この事件の4年後に知り合った博多の芸妓舟子こと福田次恵は、頼寧が衆議院議員選挙活動中に2000円(当時)で落籍した人物である。後に頼寧の命によって上京し、有馬伯爵邸から歩いて数分の所に別邸を構えて住む。選挙活動中に愛人を入手したとして一般庶民や一族からの非難も激しかったが、以前に松信緑との仲を周りに強引に引き裂かれて苦悩した反動のせいで、ほとんど意に介さなかった。次恵は頼寧晩年には実質的な本妻と化し、貞子夫人を悩ませる存在であった。息子・頼義の小説にもたびたび題材として取り上げられている[14]。

恋多き伯爵と知られた有馬の日記を読むと上記の2人を含め、その生涯で少なくとも4人の愛人がいたことが判明しており、その他にも多数の愛人を抱えていたとされる。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads