トップQs

タイムライン

チャット

視点

アーリア人

トゥーラーンを出自としたグループ ウィキペディアから

Remove ads

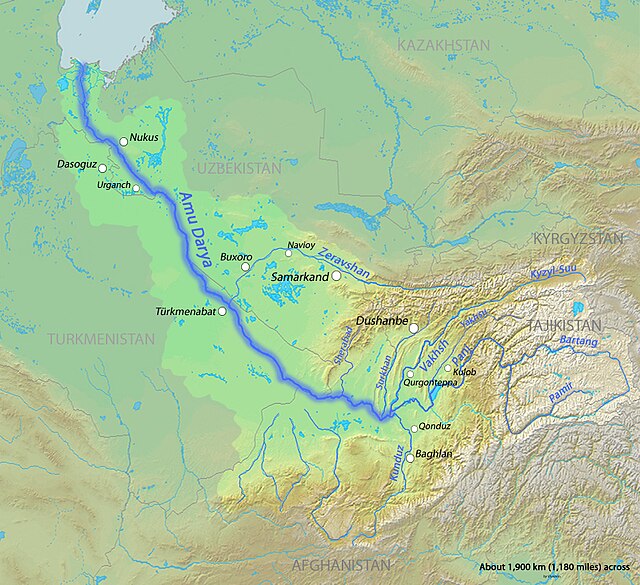

アーリア人(アーリアじん、英: Aryan, 独: Arier, サンスクリット: आर्य, ペルシア語: آریا)は、民族系統の呼称。広義と狭義で対象が異なり、広義には中央アジアのステップ地帯を出自とし、南はインド亜大陸、西は中央ヨーロッパ、東は中国西部まで拡大したグループを指し、狭義にはトゥーラーンを出自としたグループを指す。

この記事には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

この記事はペルシア語版、ヒンディー語版、英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2024年1月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

紀元前3千年紀(印欧語大移動期)に北方(アンドロノヴォ文化およびシンタシュタ文化)からイラン高原およびインド亜大陸へ移住したインド・ヨーロッパ語族の集団に与えられた名称であり、この語の複数形「Ayirānem」は、国名のイランの由来である[1][2]。

Remove ads

概要

要約

視点

アーリア人は現在のシベリアに起源を持ち、他のインド・ヨーロッパ語族から分離してカザフスタンに定住し、その後イラン高原や北インドに移動して、これらの地域の原住民に広範囲にわたる文化的および言語的変化をもたらした。[3] インド・ヨーロッパ語族はイラン(エラム人など)やインド(ドラヴィダ人など)の原住民と対照的に、自らをアーリア人(高貴な、気高いという意味)と呼んでいたという説もある。[4]これらの集団は過去にはインド・ゲルマン人とも呼ばれていた。[5]

インド、イラン、そしてヨーロッパで話されていた言語群の親族関係が「インド・ヨーロッパ語族」説に基づいて証明されてから2世紀以上が経過し、この間、この民族の起源、由来、そしてどのように分岐したかについて多くの仮説が提唱されてきたが、この問題は未だに明確な答えが出ていない。しかし、多くの専門家は、初期インド・ヨーロッパ語族の生息地はアジアからヨーロッパに広がるユーラシア草原地帯に求められると考えている。この広大な地域の発掘調査では、新石器時代と青銅器時代に遡る数十もの「考古学的文化」が発見されているが、いずれも正確には特定されていない。研究者たちは、これらの文化それぞれをインド・ヨーロッパ語族の生活や移動の段階と結び付けようと試みてきた。すべてのケースにおいて確実ではないものの、北方平原(紀元前2000年紀)の青銅器時代の社会をインド・ヨーロッパ人の祖先と同一視することは、合理的な仮説として広く受け入れられている。特に、アンドロノヴォ文化として知られるこれらの考古学的社会の大きなグループは、アーリア人または先史時代のイラン人であると特定されている。[6]

前15世紀以降にイラン集団(イラン・アーリア人)が拡大していったと言われる。その後はテュルク・モンゴル民族の勃興と中央アジア・北部インド・西アジア支配によりさらに細かい複数の集団に別れそれぞれが次第に独自の文化を形成していった。

現存する近縁の民族としてはパシュトゥーン人、ペルシア人、タジク人、北部インドの諸民族などがある[7]。

アーリアン学説によるアーリア人、すなわちアーリア人種は多くの民族を子孫とするとして想定された。このアーリア人種は元々インドに住んでいたが、中央アジアやイランへ広がり、更にロシアや東欧まで拡散したという[8]。

アーリア人には以下の狭義と広義が存在することになる。

- 狭義のアーリア人(諸民族に分裂する以前)

- 広義のアーリア人(現存の末裔民族も含む概念)

- 最広義のアーリア人(アーリアン学説におけるアーリア人種)

- インド・ヨーロッパ祖語を話していた民族と、その子孫

広義のアーリア人の内、北インド諸民族のほとんどがインド・アーリア人を祖先に持つものであり、それ以外の上述されている民族はイラン・アーリア人を祖先に持つ。ただし、北インドのアーリア系民族の中にもパールシーなどのように、イラン・アーリア人を祖先とする民族もある。パールシーはサーサーン朝のペルシア帝国滅亡後にインドに移ってきたゾロアスター教を信奉する古代ペルシア人の子孫である。また、ヨーロッパに散在するジプシーと呼ばれるロマ民族は欧州でも珍しいインド・イラン語派の言語(ロマ語)を話し、インド・アーリア人を祖先に持つ[9][10][11]。

現在、狭義におけるアーリア人は消滅したと考えられている。これは絶滅したという意味合いではなく、その後アーリア人たちが地理的な離散などによってより細かい集団に別れ、次第に文化や言語も分離してそれぞれが上述のインド・アーリア人やペルシア人などの独立した民族を形成(さらに古代ペルシア人からパールシーやパシュトゥーン人が分離)することにより、単独民族としてのアーリア人がいなくなったことを指す。

尚、最広義のアーリア人(またはアーリア人種)という概念や呼び方は、元来は単なる学術上の仮説として想定された概念であるが、後にオカルティズムやナチズムと結びつき、人種差別や優生学を生み出した。しかしナチズムが想定していたような、ドイツ国民こそ最も純粋なアーリア人であるとする見解は現在では疑似科学だと見なされている。詳細はアーリアン学説の項を参照のこと。(インド・ヨーロッパ祖語を話していた人々に関する今日の科学的見解に関しては、インド・ヨーロッパ祖語、先インド・ヨーロッパ人、クルガン仮説を参照)。

Remove ads

語源

要約

視点

インド・イラン祖語

アーリアの単語は、2つのインド・イラン語の語源に由来している。 それはアーリアーまたはアリオ[12][13][14][15]であり、初期のインド・イラン人はおそらくこれを自分たちのアイデンティティを定義するために使用していた。[16][17][18]

| インド・ヨーロッパ語族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| インド・イラン語族 | ヨーロッパ語族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| イラン系部族 | インド人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

サンスクリット語

インドの文献における「アーリヤ」という言葉は、ヴェーダ・サンスクリット語を話す人々、あるいはそれに関連する文化的要素を持つ人々の民族名であった。アーリヤであることは、「非アーリア人・アーリア人以外」を意味する「アンアーリヤ」と対比して定義されていた。[19][20]仏教の伝播期(紀元前4世紀から5世紀)には、この言葉は「エリート層/貴族」の意味を帯びるようになった。[21]古代イラン語において、アヴェスター語の「アイリヤ」(古代ペルシア語では「アリヤ」と発音)は、インドにおける初期の同義語と同様に、イラン高原の人々を指す民族名であり、 「アンアーリヤ」と対比して定義され、個人の宗教と言語に依存していた。[22][23]

ジェラルド・ニョーリは、「アーリア人」という言葉は、一部の西洋のイラン学者(メアリー・ボイスやリチャード・フライなど)の考えに反して、宗教的な意味合いを持ち、人種的、民族的、地理的な意味合いを欠いていると主張する。彼によると、インド・イラン語における「アーリア人」とは、「(インド・イランの宗教を)信じた者」を意味する。[24]デビッド・アンソニーもこの点について次のように述べている。

英語で借用されたアーリア人 Aryan(古くはArianとも)の語源は、サンスクリット語の「アーリヤ (ārya)」とされる[26]。

アヴェスター語

古代イランのアヴェスター語にはairyaがあり[27]、いずれも「高貴な」という意味で、アーリア人が自称した。また、インド・イラン祖語の*arya-か*aryo-に由来する[26][28]。

これは現代のゾロアスター教にも当てはまり、ジョン・マルコムは、ボンベイのインド・ゾロアスター教徒の最高司祭マラフィルーズの言葉を引用して、 「アニラン」という言葉は「非宗教的」を意味すると述べている。 「イラン」(「ێ」は不定詞「ヤーイ」の記号)は、アヴェスター語のアイリーヤに由来するパフラヴィー語で、「信者」という意味を持つ。「イラン」はその複数形である。パフラヴィー語では、接頭辞「a」と「an」はギリシャ語やサンスクリット語と同様に否定の接頭辞である。したがって、「アニラン」は非宗教者を意味する。彼によれば、イランの王とアニランは、前者が「信者の王」を意味し、後者は「非宗教者、あるいはペルシャやその他の国の王」を意味する。信者とはゾロアスター教徒であり、非宗教者とは非ゾロアスター教徒である。イランならびにアニランの宗教的解釈は、『シャー・ナーメ』にも言及されている。

この解釈に基づくと、「イラン」という語が後に民族的・領土的な意味を獲得したことを認めざるを得ない。[29] 多くの研究者の示唆によれば、インド・イラン語の2つのルーツを辿ることが可能である。 アーリアーまたはアリオについてインド・ヨーロッパ祖語に立ち返り、その再構成された語根h₂erósまたはh₂eryósを提唱した。これは「内部者」「自由」「客」「支配者」を意味する。[30]しかし、再構成されたゲルマン語、ケルト語、アナトリア語の同根語は普遍的に受け入れられているわけではない。[31][32]しかし、インド・イラン文化のつながりと自己認識は他のインド・ヨーロッパ語族には見られず、インド・ヨーロッパ祖語族が自分たちを何と呼んでいたかを示す証拠はない。[33][34]

h₂eryósという語は、インド・ヨーロッパ祖語の語根*h₂er-に由来し、「共にいる」という意味である。[35][36]オズワルド・スメルニーもこの語はウガリット語のary(親族)からの借用語であると主張しているが[37]、ジェームズ・パトリック・マロリーとダグラス・Q・アダムズは彼の語源説に説得力を感じていない[38]。彼らは、aryaという語は特に「自由」を意味し、インド・イラン人自身の内部的地位を指していたと主張する。彼らは、この語はアナトリアでも自由という意味を持っていたが、イランとインドではより民族的な意味合いを帯びていたと指摘する。これはおそらく、インド・イラン人の奴隷が主に他の部族(アナトリア)出身者だったためであろう[39]とする。

Remove ads

名称の歴史

要約

視点

アヴェスターにおける言及

アヴェスターでは「アーリア」という語が6回使用されている。ヤシュト10.14の「アーリア人の地」(アイリョー・シャヤナ)の地理には6つの地名が記載されており、そのうち4つが知られている。

翻字:「iškatəm pourutəmča mourum hārōyum gaomča suγδəm xāirizəmča」

翻訳:イスカタ、プールタ、マルグ、ハライヴァ、ガヴァ=スグダ、フヴァーラズム [41]

または、ヤシュト8.6 の場合、以下のように言及している。

翻字:「yaθa tiγriš mainya-asǡ yim aŋhaṱ ərəxšō xšviwi.išuš xšviwi.išvatəmō airyanąm airyō.xsuθaṱ hača garōiṱ xᵛ anvantəm avi gairīm」

翻訳: アーリア人の中で最も速い矢、アーリア人の弓兵エレフシャが、アイリョー・フシュスラ山からホヴァンヴァント山まで放った心のように速い矢のように[42](ハロルド・ウォルター・ベイリーの英訳による)。

ヤシュト15.32でvīspe.aire.razurayaと呼ばれている森(razurā)は、カヴィ・ハオスラヴォがヴァーユを殺した場所であった[42]。

airiia/ariya-という語はどこにも見当たらず、後期アヴェスター、特にヤシュトにのみ見られる。[要出典]この語はairyaman-にのみ見られる。これはヴェーダ語のサンスクリット語aryamánに相当する語であり、有名な祈りayrəmā išyōの冒頭にも現れ、「望ましいアーリマン」を求めている[43]。

イーラーンウェージ

→「イランウェージ」、「アヴェスター語の地理」、および「七つの国」を参照

イランワージ (アヴェスタン語: اَریَنَ وَیجَه (airyana waējah)[44]、中部ペルシア語: اَریَنَوجُ (ērānwēz)[45]、ソグド語マニ教: اریانا وَیجُ (airyana waējah) [46]、パルティア語およびソグド語: اریانَویجن ('ry'nwyjn) [47]) とは、ゾロアスター教の宗教文書においてアーリア人の本拠地であると考えられている場所の名前である。[48]

インド・イラン思想によれば、世界は七つの部分(パフラヴィー語:kišvar、サンスクリット語:dvīpa)に分かれており、山脈に囲まれていた。世界の居住地、すなわちアーリア人の居住地は、イラン人によって「イラヤネヴァイジェ」(イランウェジ)、インド人によって「アーリヤヴァルタ」と呼ばれ、中央に位置していた。彼らはこの土地の中央に非常に高い山があると信じていた。[49]

『ヴェンディダード(ファーガルド1)』によると、古代イラン人は自分たちの起源を「アーリア人の広大な地」または「アーリア人の川/アーリア人の泉の地」を意味するAiriianəmvaēǰōに求めていた。[50]

『ヴェンディダード(ファーガルド1)』の第3段落と第4段落 には次のように記載されている。

この言葉はメフリシュトの第13ヤシュト(アヴェスターの第10ヤシュト)に「アーリア人の居住地」を意味するairyō.šayanaとして登場する。[52]

アーリア人の移住は、『ヴェンディダード』(ファルゲルド I、スタンザ 2~3)とそのパフラヴィー語注釈に象徴的に反映されている。アンチャンでは、ホルミズドが最初に創造した地はイランウェージであり、そこでは10か月間の冬と2か月間の夏があり、この 2か月間は水、土地、植物が寒さで凍りついたと述べられている。『ヴェンディダード』の2番目のファルゲルドは、ジャムシードの物語である。ジャムシードはホルミズドから世界統治の申し出を受け入れ、開発に努める。300 回の冬を経て、彼は人々、家畜、鳥の数を増やしたため、地球は生命が住むには狭すぎるようになった。その後、ジャムシードは地球を正午の太陽(南)の方向に3分の1拡張する。同様に、さらに2回、治世の600年と900年に、ジャムシードは増加する生物の数を収容するため、南の太陽の方向に地球を拡張する。シャフリャーリ・ジャムシード朝の最後の100年間は、「ヴァル・エ・ジャムカード」と呼ばれる地下要塞の建設に費やされ、選ばれた人類と動物たちを迫り来る恐ろしい冬から救うことが目的であった。[53]

この語は後にペルシア語文献で「イランウェージ」となり、「自由、高貴、気高い」を意味する分詞「エール」が派生した。[54]分詞「エール」はササン朝の臣民を形容する形容詞として用いられ、「アーリア人の地」を意味する「エーランシャフル(イランシャフル)」という語句において、ササン朝の地を指して用いられた。イスラム教の到来後も、「イラン」の部分は今日まで地名として残っている。[55]

イランウェージの位置については異論がある。純粋に神話上の土地と考える者もいれば、地理的な位置を提案する者もいる。提案されている位置は、ウズベキスタン北部のアラル海沿岸のホラズムからアゼルバイジャン、あるいはアフガニスタン南部または北西部まで多岐にわたる。ウィレム・フォーゲルサングはイランウェージを古代ソグドの地の北、ジャイフン川の北に置いたが、ヴィツェルの研究によると、イランウェージの位置はアヴェスター語文献によって異なる。ヴェンディダード文献では、アフガニスタンの中央高地と推定されている。[56]

サカ人による言及

→「サカ人」を参照

サカ人はアーリア人で、自らをイラン系であると考えており、古代イラン語の「アーリア」という言葉は、中世に南ロシアと北コーカサスの平原で彼らの子孫が自らを呼んだ「アラン」という名前や、現代のオセット語の2つの主要方言の1つの名前である「アイラン」に反映されている。[57]

アケメネス朝における言及

アケメネス朝の碑文では、「Aryeh/Ayyiriyah/Ayyiriyah」が3つの異なる意味で使用されている。1つ目は、ダレイオス1世のベヒストゥン碑文で古代ペルシア語を指すためである[注釈1 1]。2つ目は、ナグシェ・ロスタムとスーサの中でダレイオス大王がまず自らを「ペルシア人」かつ「パールシー生まれ」、次に「アーリア人子孫」と紹介している[58] [注釈2 1][59][60]。(クセルクセス大王も自らをこのように紹介している。)3つ目は、エラム版ビストゥーン石碑でアフラ・マズダを定義するためである。[注釈3 1][61]。

ニューリーは、ダレイオス1世がアーリア語とは古代ペルシア語以外の言語を意味していた可能性があると示唆している。ベヒストゥン碑文のペルシア語文字の「aryā」は、エラム語文字の「har-ri-ya-ma」に相当する。[62]

アーリアという語は、古代ペルシア語の名前にも見られる。アーリア・ビグナ(「アーリア人の血の代償」の意)、アーリア・ラタ(「アーリア人の喜び」の意)、アーリア・ブルザナ(「アーリア人の高揚」の意)、アーリア・アイ(おそらく短縮形)、アリヤーラムナ(意味不詳)[63]等である。

バビロニアの碑文における言及

アケメネス朝時代のバビロニア文書には、ar-ú-ma-aaという用語が登場する。この称号は、アーリアまたはアーリヤ(古ペルシア語ではharāiva、アヴェスター語ではharōiva、エラム語ではharrima、アケメネス朝バビロニア碑文ではa-ri-e-mu、ギリシャ語ではareia)の国の住民を指す。ギリシャの著述家たちは彼らをアーリア人またはアーリオ人と呼んだ。パルティア東部、ヘラート地方のハリオは、かつてアケメネス朝の都市であった。ヘロドトスは、アーリア人はメディアの剣で武装し、バクトリアの衣服を着ていたと述べている。彼はまた、アーリア人、パルティア人、ホラズム人、ソグディアナ人がペルシア帝国の第16王朝(アケメネス朝)を形成したとも述べている。ペルセポリスの浅浮彫には、アーリア人がメディアの剣を持った姿で描かれている。[64]

ギリシャ人による言及

古代ギリシャ人はメディア人を「アーリオ人」と呼び、古代ペルシア人を「アーリア人」と呼んでいた。同様の民族的意味は、後の世紀にも一般的になった。[65] [66][67]

古代ギリシア人のストラボンやエラトステネスがトロス山脈から東はインダス川までをアリアナ地方 (Ariana)と記録しており、その頃には地中海東部地域でも既知の民族名だったと言える。ただし、古代ローマの大プリニウスによる博物誌 6巻23章においてはAriaという古代イランのペルシア王国の統治下にあった[68]現代のアフガニスタンのヘラートに当たる地域と混同されている[69]。

ササン朝における言及

→「イランシャール(ササン朝)」および「イランという名称 § イランという語の歴史」を参照

イランの歴史的、考古学的証拠の研究から、ササン朝の王の称号や、彼らが支配した国や領土の名称が、それ以前の称号や名称とは異なっていたことが明らかになっている。シャーハンシャーは、それ以前のパルティア人には前例のない新しい言葉である。イラン、アーリア人、アーリアヌスという言葉は、ササン朝の碑文で初めて見られ、イランドフト、イランゴシュサブ、イラン・ヘラドといった個人の称号や名称、イラン・セパフバードといった行政上の役職名は、ササン朝時代に初めて見られた。新しい政府とその組織の様々な行政上の称号にイランという名称が広く使用されたことは、ササン朝の建国当初から特別な現象であった。ササン朝の王の碑文では、称号の後にイランとアニラン(イランと非イラン)が見られる。これらの言葉は、アケメネス朝のテキストに出てくる「アーリア人」と「非アーリア人」という言葉の対義語である[70]。

Remove ads

現代における言及

要約

視点

イランの国粋主義

→詳細は「en:Iranian nationalism」を参照

ガージャール朝後期には、アーリア人のアイデンティティに関する近代的な思想がイランにもたらされ、イランの民族主義運動に大きな影響を与えた。イランの知識人は、イスラム以前のインド・ヨーロッパ語族の過去を振り返り、自らの伝統と、アラブ人による征服(西暦7世紀)後にもたらされたアラブ(あるいはセム語族)の影響を対比させるアーリア神話の一形態を受け入れた。19世紀には、Mirza Fatali Akhundov(1812-1878)やMirza Aqa Khan Kermani(1854-1896)といった思想家たちが、偉大な古代ペルシア文明の思想を宣伝した。アラブの影響はイラン文化にとって破壊的なものであると描写しつつ、称賛すべきヨーロッパ文明との共通のルーツを強調したこの物語は、民族主義的な出版物を通じて広く流布され、20世紀のイラン民族主義的言説の礎石となった。[71]

パフラヴィー朝(1925~1979年)のイランでは、ナショナリズムはアーリア神話の普及とイランの古代史の宣伝に利用され、国民的アイデンティティと統治王朝の正統性を強化した。この「アーリア人と新アケメネス朝ナショナリズム」は1930年代に顕著に現れ、パフラヴィー朝時代を通じて影響力を持ち続けた。[72] 1935年、レザー・パフラヴィーは、国名を「ペルシャ」ではなく「アーリア人」という用語に結び付ける「イラン」と国際的に呼称することを命じた。「ペルシャ」は、南部のファールス州に由来するヨーロッパの呼称と見なされていた。彼の息子であるモハンマド・レザー・パフラヴィーは後に「諸王の王、アーリア人の光」(シャーハンシャー・アーリヤメフル)という称号を採用し、1970年代には地域の平和を促進し、優れた文明の共通の遺産を祝う手段として、イラン、インド、パキスタン、アフガニスタンの間に「アーリア人の同胞団」を提唱した。[72]

イランという言葉の使用

→「イランシャール(ササン朝)」および「イランという名称 § 語源」を参照

新ペルシア語の「イラン」は、中期ペルシア語ではエーラーン(Ērān)と発音され、Ērと複数斜格をあらわす接尾辞-ānに由来する。アヴェスター語の形容詞airiiaの複数属格形であるairiianəmに対応する。本稿で既に述べたように、このアヴェスター語とその同義語は、イランとインドのすべてのインド・イラン語族によって自称に用いられていた。イランという概念が当初政治的な意味合いを持っていなかったことは、中期ペルシア王の称号šāhān šāh Ērān ud Anērān「エーラーンと非エーラーンの諸王の王」から明らかである。同様に、古代ペルシア語のAriya čiça「アーリアの家柄」は、古代におけるこの用語の民族名を示している。[73]新ペルシア語の観点から見ると、シャープール1世のゾロアスター教のカアバ神殿の碑文やバフラム2世の貨幣に刻まれた「ēr」(エール)という語の意味は「自由で、高貴で、名誉ある」という意味ではなく、単に「アーリア人」と理解されるべきである。[要出典]中期ペルシア語(=パフラヴィー語碑文)の碑文語「ēr」はērānの単数形であり、これは中期ペルシア語碑文の「yly'」だけでなく、パルティア・パフラヴィー語碑文の「ry'」にも当てはまる。[74]

個人の名前として

アーリア(Arya)という名前や、その派生語である「アーリアン(Aryan)」などは、南アジアやイランの子供たちに今でも付けられている。この名前は、ポップカルチャーを通じて西洋でも人気を集めている。米国社会保障局の2012年の報告書によると、アーリアは女の子の名前として最も急成長した名前として、711位から413位に上昇した。[75]2017年には、イングランドとウェールズで最も人気のある女の子の名前トップ200にランクインした。[76]アーリア人という用語は、ヒンズー教、シク教、ジャイナ教、仏教、その他のインドの宗教の宗教文献に今でも多かれ少なかれ頻繁に登場する。[77][78]

Remove ads

歴史

要約

視点

起源

考古学的証拠によると、インド・ヨーロッパ人はまず西と南東の二つのグループに分かれ、西へ移動した。西へ移動したグループは「ヨーロッパ部族」と呼ばれ、南東へ移動したグループはインド・イラン人または初期アーリア人と呼ばれた。[79]インド・イラン人の移動は、鉄および速馬の使用増加という重要な出来事と重なっていた。[80]

インド・ヨーロッパ人のイラン高原への移住は、東部と西部の2つのグループに分かれている。

セイフン川とジェイフン川を渡って南下した東部グループは、西部を後にしてヒンドゥークシュ山脈を越え、おそらく東部地域とイラン高原に定住した。 西方集団もコーカサス山脈を通ってイラン高原に入り、北西部と中央部に定住した。メディア人とペルシア人は、紀元前846年のシャルマネセル3世に関するアッシリアの文書にパールシュヴァとメディア人として初めて登場し、当時、メソポタミアのエラム国家の南にはアッシリア国家、ヴァン湖周辺にはウラルトゥ王国があり、これらの新しく到着した人々の西方への進出を阻んでいた。西方集団の定住に続いて、セグレティア人は現在のタブリーズ近郊のさらに東の地域に、パルティア人はカスピ海のデルベント周辺に、ハリヤ人はホラーサーン南部のヘラート地方に定住した。[81] この東部グループの一部はバルフから西に進み、イラン北部やカスピ海の南部にまで進出し、同時にグティ族、ルルイ朝、カッシート族、フルリ族の諸国が西部地域を支配した。[82]

移住後の時代のインド・イラン人、すなわちアーリア人社会の言語、宗教、そして社会構造は、これらの人々が元々単一の民族であったことを示唆している。アーリア人が他の遊牧民や定住民であるインド・ヨーロッパ語族から分離したのは、紀元前4千年紀後半に大規模な拡散が始まった後であったに違いない。

インド・ヨーロッパ語族の移動の始まりについては、人口増加、原始人による侵略、気候・環境の変化、交易路の変化など、多くの動機が指摘されてきた。一方、ビスボンによれば、この地域における移住と人口減少の動機は社会的要因に求められるべきであり、ヤングもこれを認めている。ヘロピナの理論は、テペ・ナマズガハ(牧畜と農耕文化を持つ)、アルトゥン・テペ、ウルグ・テペといった初期の都市居住地に類似した地域での人口増加と人口密度、そしてコミュニティの自治における既存組織の非効率性により、住民間の衝突が発生したというものである。こうして、この地域に住んでいた人口のごく一部は留まり、その他多くの人々は新しい土地に侵入した。[83]

移動および定住

紀元前3千年紀から紀元前2千年紀初頭にかけて、インド・アーリア人の一派であるインド・イラン人、あるいはアーリア人は、中央アジア、すなわちイラン東部のソグド、ホラズム、古代バルフ、そしてそれらの隣接地域における草原地帯に共存していたと考えられている。この主張は、 20世紀後半にイラン、アフガニスタン、パキスタンで行われた発掘調査によって裏付けられており、中央アジア南部には複雑な青銅器文明が存在していたことが示唆されている。これらの地域の古代の塚の調査とそれらの比較は、広範な文化圏の存在を示している。北部アトラク渓谷のボン・テペ遺跡の遺物は、ホラーサーン州北部の後期新石器時代、青銅器時代、鉄器時代の段階に関連し、トルクメニスタン南部、イランのダレ・ガズ平原、カラ・テペ南部、カフカ村の西約6km 、コペ・ダグ山腹のナマズガ丘陵、カスピ海南東部、トルクメン砂漠地域、シルク丘陵の遺物と、新石器時代以来、後の文明がタジキスタン南部の山岳地帯全体に広がったテペ・ヒサールの遺物を比較すると、これらの地域の文化的つながりが明確にわかる。この文化体は、紀元前5千年紀から紀元前3千年紀にかけて黒海北部のステップ地帯で栄えたクルガン文化とも関連がある。紀元前3千年紀の交易は、近東・南アジアとメソポタミア地域との間の文化的つながりを確立する上で重要な役割を果たした。紀元前2千年紀初頭には、これらのつながりは断絶し、その後、一連の移住と文化全体の変化が起こった。[84]

ソ連の考古学者は通常、最初期のインド・イラン人を、カザフスタンと南シベリアで遺跡が発見されているアンドロノヴォ文化と関連付けている。しかし、この仮説はまだ確実に受け入れられるものではない。[85] このアンドロノヴォ文化は紀元前2千年紀に属し、クルガン文化と関連がある。最終的に、紀元前2000年頃、インド・イラン人は徐々に分裂し、より良い牧草地とより多くの家畜のある新しい土地を求め、またおそらくは彼らが住んでいたユーラシア大陸のステップ地帯を定期的に脅かす干ばつのために、カスピ海と中央アジアの東から、またはコーカサスの西から、あるいはおそらくはその両方から、共通の故郷からイラン高原へ大規模な遊牧民として移動した。この頃、インド・イラン人が広い地域に散らばり、経済的なつながりが弱まるにつれて、インド・ヨーロッパ語族の異なる方言に由来するイラン語と古代インドの言語間の相違は徐々に深まっていった。また、アーリア人時代には、両者の共通の進化は両者を完全に統合するには不十分であった。[86]

他の遊牧民の移住や侵略と同様に、当初はアーリア人の開拓者の小集団が新たな領土に侵入したと考えられている。これらの小集団は通常、先住民に同化したが、比較的長い期間にわたって大規模な集団が次々と到来し、先住民を支配または同盟を結ぶにつれて、アーリア人の民族的・言語的要素がこの地域において支配的になった。アーリア人は平和的に新たな領土を征服することもあれば、戦争や流血行為によって征服することもあった。[87]

インド亜大陸およびイラン高原への進入

後にインド亜大陸全土に広がったアーリア人の集団の言語は、彼らの共通言語に基づいてインド・アーリア語と呼ばれている。彼らは紀元前2000年頃に元の故郷から移住し、その後イラン東部からアフガニスタン北部へ進み、紀元前1700年から1300年の間にヒンドゥークシュ山脈を越えてパンジャーブ地方に入り、先住民族を破って徐々に南下した。小アジアで発見された楔形文字の粘土板からは、紀元前17世紀頃とほぼ同じ頃に、アーリア人の戦士と機敏な騎手(初期インド・アーリア人)の小集団が他のアーリア人よりも先にイランを横断し、険しいザグロス山脈を越えて西アジアへ向かっていたことがわかる。これらのアーリア人はインド・アーリア人がインドに移住する前に彼らから分かれたものの、インドには行かなかったため、先インド・アーリア人と呼ばれている。言語的には同じアーリア人部族に属していたこれらの戦士と俊敏な騎手たちは、すぐに西アジアの非アーリア人であるフルリ人やカッシート人に対して政治的、軍事的な指導権を握った。[88]

アーリア人の到来と存在の証拠は、小アジアのバガスコイで発見されたヒッタイトの碑文や、上エジプトのアル・アマルナ書簡に見出すことができる。これらの書簡には、「アルタータメ」「アルターマニヤ」「アルターシュラー」「シュヴァルダータ」といったアーリア人の固有名詞が含まれている。ボガズキョイでは、ミタンニ出身のキクリという人物が編纂した馬術に関する書物も発見されている。この本では、競馬や数字に関する用語はすべてインド・アーリア語以前の形をとっている。[89]

もう一つの重要な文書は、ミタンニ王コルテスとヒッタイト王シュピロ・リュメの間の条約で、これもそこで発見された。この条約の中で、コルテスはミトラ=ヴォローネ、インドラ、そして双子神ナスティアに誓いを立てている。これらの神々の名前からも、この文書の言語はインド・アーリア祖語であることが分かる。ミタンニのインド・アーリア祖語は、この地域では数が少なく、支配階級にしか存在していなかったため、ミタンニ王国の崩壊とともにすぐに先住民族に同化され、小アジアに深く長期的な文化的・言語的影響を与えることはなかった。[90]

原インド・アーリア人の後、イラン諸部族はそれぞれが古イラン語(おそらく共通語)の方言を話し、中央アジアの故郷からイラン高原へと波のように移住した。紀元前1100年頃、最初の集団がイラン東部に到達した。そこはかつてインド・アーリア人と原インド・アーリア人が渡来していた場所である。紀元前2千年紀末に西イランに最初に移住したイラン諸部族は、古イラン語の西方言に属する言語を話す人々、すなわちメディア人、ペルシャ人、そして後にパルティア人の祖先であったと思われる。[91]

古イラン語の西方支流の言語を話していたイラン人、すなわちメディア人、ペルシア人、パルティア人の後、東イラン人が移住を始めた。彼らの一部は古代メルヴ王国と古代バルフ、ラクジュ、バルチスタンの間の地域に定住したが、スキタイ人(スキタイ人、アラン人、マッサゲタイ人)、ホラズム人、ソグド人などの東イラン部族の大部分は南東ヨーロッパと中央アジアに留まり、コーカサスのオセット人やタジキスタンのヤグノビ人、パミール人など、彼らの子孫の中には今も中央アジアで東イラン語族の言語を話す者がいる。 [92]

インド・アーリア人の形成

アーリア人が中央アジアからインドに移住した後、アーリア人は上級聖職者階級(バラモン)に位置付けられ、インドの原住民は労働者階級(シュードラ)と不可触民(ダリット)に分類された。バラモンは東ヨーロッパの人々と人種的に関連があり、初期のアーリア人は不可触民と、シュードラは肌の黒いドラヴィダ人とを人種的に関連づけていた。 [93][94]

近年、多くのインドの学者がアーリア人の移住とクルガン文化との関連性という説に異議を唱えてきた。[95]彼らは「アルメニア人仮説」「アナトリア人仮説」「旧石器時代連続性仮説」といった代替仮説を提唱してきたが、いずれも学者に広く受け入れられていない。[96][97][注釈4 1]

移住仮説の証拠

灰色陶器の分布

このタイプの陶器は黒色であることが多い。主にろくろで作られるこの器は特別な輝きがあり、製造には窯や熱レベルにおいて高度な技術が用いられている。1963年、1965年、1967年にヤングはイランの灰色陶器に関してこのタイプの陶器を東部と西部の2つの主なグループに分け、イラン西部とセルドゥズ渓谷の第1鉄器時代に新しく現れた灰色陶器は、トゥラン・テペやシャー・テペを含むテペ・ヘサールとゴルガーンの古期青銅器時代の灰色陶器に由来すると提唱した。彼は、この適応は人々がイラン北部高原を東から西へ実際に移動したのは、ゴルガーン平原での生息地の喪失とトルキスタンの第5祈祷堂の陥落によるものであることを示している可能性があると考えている。ウルミエの南85kmにあるハッサンルー丘陵の発掘者であるロバート・H・ダイソンは、この伝統と北東西イラン、特にテペ・ヒサールの初期青銅器時代の建築との間にはつながりがなく、第5期と第4期の建築とのつながりやこれら2つの建築様式の連続性を考慮していると述べ、東西のつながり、つまりイラン北東部とイラン西部の鉄器時代を否定した。[98]

いずれにせよ、紀元前2千年紀の初めには、メソポタミアとイラン西部で、地域によって違いはあるものの、彩文陶器の文化が発展し続けました。ゴディン・テペIII、ハッサンルー・テペVI、ディン・ハーン・テペIVの文化は、イラン西部のこの時期に起きたものとされているが、紀元前2千年紀後半には、おそらく最初はゆっくりと、その後急速に、灰色および灰黒色の陶器の文化がイラン西部と北東部全体に広がった。考古学者は、新しい主要な文化の出現と、イラン高原とザグロス地域への新しい人々の流入の可能性を排除していない。灰色陶器の発見場所は山岳地帯であることがわかっており、これまでにこれらの作品は、テヘラン周辺のカイタリイエ、パシャンド、チャンダルの墓地、そして最近ではピシュヴァ・エ・ヴァラミンで発見されている。近年の発掘調査と、テヘラン南部の国際空港建設予定地であったペシャプイエ地区において、灰色陶器が同時代の建築物と並んで発見された。そのため、これらの新たな発掘調査は、灰色陶器文化の人々を遊牧民、牧畜民であり、建築に馴染みがなかったと見なしていた一部の考古学者の見解に疑問を投げかけている。[99]

ダームガーン近郊のテペ・ヒサール (紀元前3000年紀)では、陶器の伝統は変化なく続いていた。しかし、新しい集落では、古い土器の量は減少し、黒色または灰黒色の器に置き換えられた。第三王朝末期のシルクAの侵攻によりシルクAは放棄され、彩色陶器は廃止され、赤色と灰色の陶器に置き換えられた。シルクAの発掘者によると、この文化はシルクAに押し付けられたもので、これらの器は紀元前4世紀後半のスーサで発見されたものと類似していることから、シルクBの丘陵で発見された遺物を調査することで、これらの器の特定が可能になると考えている。[100]

Remove ads

初期アーリア人の文化と社会関係

要約

視点

社会と経済

アーリア文化は、イランおよびインドに到達した当時、インド・ヨーロッパ語族が共同生活を送っていた頃と同様に、まだ牧畜・農村段階にあった。これらの言語の語彙を研究することで、彼らの生活についてある程度の情報が得られる。彼らは牧畜民でありながら農業にも精通しており、大麦や小麦などの穀物を栽培し、それらから小麦粉を製造していた。彼らは牛(アヴェスター語:yuga(結びつける)、サンスクリット語:yoga)をくびきに繋いで耕作していた。[101]

インド・ヨーロッパ人は紀元前3千年紀頃から銀、銅、金などの金属に精通していた。二輪の荷車は少なくとも紀元前3千年紀初頭のクルガン文化で知られていたが、馬がそれを引いていたという証拠はない。牛がこの用途に使われていたようだ。メソポタミアで以前に使用されていた戦車の使用はイランで始まった。馬と戦車は戦士のためのものだった。馬に加えて、犬、牛、豚、羊、山羊も家畜化されていたが、アーリア社会では他のインド・ヨーロッパ社会と同様に、牛が最も貴重であった。アーリア社会の経済システムは牧畜経済、すなわち家畜、特に牛の所有に基づいており、言語学的証拠からもインド・ヨーロッパ時代における畜産業の重要性が示されている。[101] アーリア人にとって、牛は富の尺度であり、交易の基盤であった。牛は食料、乳、そして飲料用の乳製品を提供したからである。牛の皮からは衣服、毛布、革紐が作られ、骨からは道具が作られ、牛の糞は燃料として利用された。さらに、牛の尿は消毒剤としても利用された。アーリア社会はまだ貨幣経済に馴染みがなく、リグ・ヴェーダやアヴェスターにも貨幣交易に関する記述は見当たらない。[101]

家制度

アーリア人の思春期は15歳であった。この年齢になると、すべての成人はベルトを締めることで大人になった。この社会では、インド・ヨーロッパ社会と同様に、父系血縁で結ばれた何世代にもわたる人々を一つ屋根の下に集めた、大家族が家父長制を敷いていた。世帯主はこの家を統治していた。複数の大近親世帯が一つの家に集まり、氏族を形成した。アーリア社会は3つの階級に分かれていた。インド・ヨーロッパ社会の身分制度の名残であるこの制度は、僧侶、戦士、平民を分け、同じ順序で階層構造に分類していた。僧侶はこの制度の頂点に立ち、戦士階級から選ばれたと思われる王は、戦士や平民よりも上位にいた。彼らの地位は世襲制であった。司祭の地位を得るための修行は5歳から7歳で始まった。インド・イラン時代、バラモンの司祭はザウタルのガーサーおよび新アヴェスターにおいてアタルヴァンまたはアトゥラヴァンと呼ばれていた。アーリア人の司祭は特定の場所や特定の神への奉仕に執着せず、それぞれの神の地位、階級、役割に関わらず、それぞれの神の必要性に応じて崇拝と犠牲の儀式を行った。[101]

社会集団の階層化

司祭階級

アーリア人司祭の中で最も重要な集団は、初期の集団と呼ばれていた。彼らの仕事は、水と火に液体の供物(後期イランの伝統ではゾハルまたはザウルと呼ばれる)を捧げることであった。もう一つの集団はアタルヴァンと呼ばれていた。この集団の名称は「火」という言葉に由来し、彼らの仕事は儀式の火を管理することであったという説もある。アーリア人司祭の他の二つの集団、コウィとオシグの任務は明確ではない。最初の集団は詩人、魔術師、そして不死の秘密を守る者であったようである。インドでは、コウィ族は詩人であり占い師であった。イラン東部では、コウィ族はゾロアスター以前の時代、そして彼の知恵の時代に大きな世俗的権力を獲得し、王や族長は僭主(tyras)とみなされていた。ゾロアスター時代には、彼らはゾロアスターに激しく敵対していた。イラン西部にはコイ族の痕跡はない。ヤシュトには8人のコウィ族が言及されている。オシグ族についてはさらに知られていない。リンカーンは、彼らの特別な任務は戦士たちが近隣を襲撃してより多くの戦利品、特に牛を手に入れるのを助けることだったと示唆している。リグ・ヴェーダでオシグ族について言及されているほぼすべての場合において、戦利品を求めて戦争に向かう戦士に彼らが同行していたことが主題である。そして、この戦利品はほとんど常に牛を意味し、サンスクリット語で gavist (牛を探す人) という言葉が戦争を意味するのに使われるほどである。この援助は激しい儀式の形をとり、酔わせる飲み物ハオマを飲み、血の犠牲を捧げ、戦士を戦争へと駆り立てた。この状態はaishma (怒り)と呼ばれた。ゾロアスター教がコウィを悪く言う理由は、彼らが戦争に飢えた戦士と結び付けられているからかもしれない。アヴェスターにはコウィが一度だけ言及されており、ヤスナ(20:44)では、コウィが牛を怒りの手に引き渡したとされている。怒りはまた、戦士の殺意を擬人化した形でもあった。[101]

戦士階級

アーリア社会における第二のグループは戦士たちであった。その中には、文字通り「若者」を意味する「マリア」と呼ばれる若い戦士たちの組織化された集団があった。彼らの活動は明らかではないが、これらの集団に受け入れられるには、若い志願兵のための秘密の入会儀式が必要だったようである。この儀式で、彼らは偽の怪物と対峙した。戦士たちは肉を食べることで戦闘力を高め、ハオマを飲むことで激怒状態になろうとした。この興奮状態において、彼らは自らをオオカミの化身とみなした。オオカミは草原の家畜にとって最大の脅威となる動物であり、彼らは自らをヴェルケ(狼)と名乗っていた。これらのオオカミは自らの社会に害を及ぼすのではなく、異質な社会にのみ害を及ぼすと信じられていた。彼らの攻撃には儀式的で神聖な側面があった。成功には特別な儀式が必要であり、これは既に述べたように、オシグ族の責任であった。この儀式ではハオマが捧げられた。そして、明らかに激しい暴力を伴った特別なタイプの犠牲が捧げられ、戦争の神を称える賛美歌が歌われた。

民衆階級

第三の社会グループである一般民衆は、牛や羊飼いの世話、牧草地の世話、農業、職人技を担当していた。彼らは社会的地位と物質的幸福の両面で他の2つのグループよりも低いレベルにあった。

後に、明らかに職人を含んでいたホイティと呼ばれる第四のグループがこれら3つのグループに追加されたが、アーリア人時代には職人も第3階級であると見なされていた。ヴェーダ時代、前の3つのグループに追加された第4の社会グループ、すなわちシュードラには、すべての権利を剥奪された非ヒンドゥー教徒のアーリア人原住民だけが含まれていた。[101]

Remove ads

古代アーリア人の世界観と宗教

要約

視点

ゾロアスター教のガーサーや七つの古いハートなど、アヴェスターの古い部分は紀元前1千年紀初頭より後の時代に遡ることはできず、ヴェーダ賛歌の編纂時期は紀元前1300年から800年の間である[101]。いくつかのケースでは、アヴェスターやヴェーダにおける単語や句の使用法は、この種の使用法がアーリア人時代から受け継がれたことを証明するようなものである[101]。アーリア人にとって、ラタ(アシェ)は、普遍的な秩序、真実、そしてその秩序を維持する主体として、最も重要な宗教的概念の一つと考えられていた。ラタと虚偽の対立と反発は、この世界観において根本的な役割を果たした[101]。

崇拝対象

天神崇拝

インド・ヨーロッパ語族は、共同生活を送る中で、主に自然の神々を崇拝していた。ヘロドトスによると、ペルシア人の間で天空の神をゼウスと呼んでいた。ニーベルグを含む一部の研究者は、ヘロドトスがこの名称をアフラ・マズダに与えたと考えている。ヘロドトスは、おそらくアケメネス朝の公式宗教ではなく、民衆の宗教を表現していると思われるが、ここでは「天空の父」の神を意味しており、その名がギリシャ神話の天空の父ゼウスの名に似ていることから、両者を同一視していた。一方、ヘロドトスによれば、スキタイ人は天空の神を「父」を意味するパパイオスと呼び、アッピアすなわち大地の夫とみなしていた。スキタイ人のパパイオスは、間違いなくインド・ヨーロッパ語族時代の「天空の父」の名残であり、『リグ・ヴェーダ』ではディアイオスと呼ばれている。そこで彼は、ペルタヒヴィ・マーテル(大地の母)と共に、ディヤオシュ・ペーター(天の父)と呼ばれている。この神の性格はリグ・ヴェーダにおいて大きく貶められ、最終的には軍神インドラを筆頭とする後代の神々によって、彼と他のアスラ神々は退位させられる。この古代の「天の父」神の痕跡はアヴェスターには見当たらないが、ヤシュト語の一節に「空」を意味する「ディヤオシュ」という言葉が使われており、これは古代イランにおいて非常に古い時代にそのような神が存在していたことを示唆している可能性がある[101]。

自然崇拝

比較していくと、この天神は怠惰な神へと変貌し、ヴェーダや古代イラン宗教におけるアーリア人の神々の集会において徐々に以前の地位を失ったが、忘れ去られたわけではない。アヴェスターでは、空は依然として、大地、風、その他の神々とともに、アスマンという名で自然の側面のひとつとして崇拝されていた。古代アーリア人は、空以外に、大地、水、火、太陽、月を崇拝していた。ヴェーダには月と呼ばれる独立した神はいないが、アタルヴァ・ヴェーダ以降、チャンドラが月として崇拝された。アーリア人はまた、2柱の風の神を崇拝していた。1柱はヴァータ、もう1柱はヴァーユと呼ばれていた。ヴァーユは強い二重人格の神で、ヴェーダではインドラとともに戦士階級の守護神とされることもある。彼は中間世界、すなわち天と地の間に位置づけられ、後にイランでは二元論の一般化に伴い、彼の人格は善と悪の二つに分けられるようになった。ヘロドトスもペルシャの宗教に関する記述の中でこれらの神々に言及し、ペルシャ人が彼らに犠牲を捧げていたと述べている[101]。

人格神の崇拝

ソーマ、火、水はアーリア人の最も重要な神々と考えられていた。しかし、アーリア人のパンテオンで自然の神々や儀式の神々よりも重要であったアーリア人の最も重要な神々は、神々の中では若い世代に入ると考えられている、抽象的な神性と個性の具現化であることは間違いない。ミトラ(アヴェスター語:Mithra 、契約を意味する)は、紀元前2千年紀中頃、ミタンニ王クルティウスとヒッタイト王シュピロ・リュメとの間で結ばれた条約で、神々の最初の列にその名が登場する。またはヴァルナ。すなわち契約と個性の神は、その名前が表す概念と同じである。この条約とヴェーダでは、ミトラの名前はヴァルナと二重の組み合わせで言及されている。ヤシュトにおけるミトラとアフラ、そしてアケメネス朝の碑文におけるミトラとベガの二重の結合も、この古代の結びつきを反映しているのかもしれない。ミトラの伴侶であるヴァルナは、間違いなく抽象的な概念、おそらくは真実の表現の擬人化であった。この名前は古代イラン語ではヴァルナとして反映されていたはずであるが、イランの伝承にはその痕跡は残っていない。ゼナーを含む多くの研究者は、ヴァルナ、あるいは同じ機能を持つがおそらく異なる名前を持つ神、あるいは「ミトラとヴァルナ」のカップルが、ゾロアスター教の偉大な神アフラ・マズダの原型であり最初の原型であると信じている。興味深いことに、ヴェーダでは水がヴァルナの配偶者またはヴァルナと呼ばれ、ヤシン38章3節やその他の箇所ではアフラと呼ばれている。このこと自体が、アフラ・マズダとヴァルナのつながりを示唆しているのかもしれない[101]。

アリヤマンはミトラやヴェロネーゼ、そしてインドではアーディティヤ派の親しい仲間であった。アヴェスターでは愛される神とされ、ヤスナの有名な祈り「アリエマ・イシュウ」にも時折言及されている。アーリア人部族の絆を守る守護神とされていた。ヴェーダではバゲという神がアーディティヤ派に数えられている。イランの伝承において、この名を持つ神の存在については疑問が投げかけられている。ヴァルター・ブルーノ・ヘニングはソグド語の解釈に基づき、イランにバゲという神の存在を示唆している。ドゥーヘン・ガイマンをはじめとする人々はこの説を支持しているが、この説は特にディーツによって強く否定されている。いずれにせよ、アヴェスターや古代ペルシアの碑文におけるバゲは常に「神」という一般的な意味で用いられ、時には最高神を指す言葉として用いられたこともある。また、アーリア人の間では戦争と勝利の神についても意見の一致はない。イランにおける戦争と勝利の神はウェルトラガナ(バフラム)と呼ばれ、ミトラ(メフル)の親しい仲間とみなされている。ミトラ自身も戦争神の多くの特徴を備えているが、この役割は彼にとって完全に副次的なものであり、彼の本来の古代の特徴の一つではなかった。したがって、彼自身が戦争と勝利の神であったはずはない[101]。

インドでは、ドラゴンスレイヤーのインドラが紛れもない戦争の神であり、アヴェスターにおけるその相棒であるインドラは重要な悪魔であり、アシャの敵対的なライバルであると考えられている。この主題に関する研究において、バンヴェニストとレノは、アーリア人の勝利の神はヴァルツェルグナと呼ばれていたと結論付けた。彼らは、イランではこの神が元々アーリア人としての地位を保っていたが、インドではこの神とインドラという戦士が融合し、その結果インドラは彼の特徴を吸収して戦争の神になったと信じている。メアリー・ボイスやティーメなどは、この理論の擁護者である。しかし、アーリア人の時代にインドラという戦争の神が存在したという反対の信念も、この理論に反対するガイマン、リンカーン、マリヤン・モーレなどによって受け入れられている。[101]

ミタンニ・アーリア人の間では、インドラはヴェロネーゼ、ミトラス、ナスティアと並んで言及されており、ジョルジュ・デュメジルの解釈によれば、インドラはそこでは戦士の神であるが、後者の見解の方が魅力的であり、アーリア人の軍神インドラはリグ・ヴェーダの中で最も重要で活動的な神であったと認められる。イランでは、インドラは女神に降格されたが、その特質の一つである抵抗を断つことは神格化のレベルに達した。アーリア時代の他の一般的な神々としては、水の神アパーム・ナパートが挙げられる。インドラを水中に隠された一種の火、あるいは雨雲の中の稲妻の顕現と考える者もいる。[101]

これら以外にも、「人間の使者」あるいは「男らしい言葉を持つ者」と呼ばれる神が挙げられる。アヴェスターではナイリュサンゲと呼ばれるこの神は、ヴェーダのヌラム・シャムシャ(アグニの別称であると同時に独立した神)の対となることは間違いない。犠牲に捧げられた動物や香木の肉や脂肪を供えた火から空に立ち上がる煙は、人間から神への使者と考えられていた。[101]

アヴェスターではアリドヴィ・スーラ・ アナーヒターと呼ばれ、おそらくハラワティという川にちなんで名付けられた水の女神は、インドの川の女神サラスワティに相当する。大地の女神アラマーティと、豊穣と慈悲の女神は、アヴェスターではパリンディ、ヴェーダではプラムディと呼ばれ、アーリア人の重要な女神であった。[101]

サルヴァ(アヴェスター語:ディヴァンからsaurva、サンスクリット語:śarva、ルドラの別名、後の時代の恐神シヴァの主な原型)は、インド・ヨーロッパ時代の死の女神コルヴォの遺物であると考えられていた。[101]

アーリア人は、ゴシュ・タシャンに相当する役割を持つ、トラシュタル(非ガハニ語のアヴェスター語ではØwōrəštar、サンスクリット語ではtvașțŗ)という創造神の存在を信じていた。デュメジルが多数の著作で示しているように、インド・ヨーロッパ語族、そしてアーリア人のパンテオンの構造は、社会状況と社会構造の反映であった。したがって、社会の個人と同様に、神々は3つのグループに分けられた。第1グループは宗教と王の神、第2グループは戦争と戦士と王の神、第3グループには豊穣、物質的幸福、健康の神が含まれていた。ミトラとヴァルナとその仲間は第一級の神々であった。ミトラは正義と知恵の神であり、ヴァルナは力と政府の神であった。インドラとその仲間は、戦士階級と王朝階級の神々であり、ヴェーダではアシュヴィンとも呼ばれ、第三階級の神々と考えられていた。この区分は象徴的な色の割り当てによって表現されていた(第一階級、すなわち聖職者は白、戦士は赤、第三階級、すなわち庶民は青または紺碧)。この区分は、治療のための三つの医学校が存在するほどにまで拡大された。聖職者は祈りと儀式を通して精神的な治療を行い、戦士階級は外科手術によって、そして農民と羊飼いは薬草によって治療を行った。[101]

祭神の類別化

知られていない時代から、アーリアの神々は2つのグループに分けられていた。アスラ(アヴェスター語:Ahura = 主、支配者)とデーヴァ(= 輝く)である。アスラは冥界と夜空の支配神であった。これらの神々は、マーヤー(参照:アヴェスター語:hūmāyā = 善いマーヤーを有する、アフラ・マズダーの称号の1つ)と呼ばれる魔法的で神秘的な力を持ち、それを通じて存在に対する権力を行使した。階級の保護や、条約、誓い、真実、秩序などの道徳的事項は、彼らの義務の中にあった。ミトラとヴァルナとその仲間たちは、このグループの長であった。リグ・ヴェーダでは、アスラという称号はほとんどすべての神々に適用され、デーヴァのリーダーであるインドラも例外ではない。インドラは、もともと最も強力なデーヴァであるディアオス、アーリヤマン、およびミトラとヴァルナの他の仲間たちの息子であった。しかし、リグ・ヴェーダ第10巻以降、この言葉は否定的な意味を帯び、徐々に悪魔や邪悪な要素を指す特別な称号へと変化していった。もちろん、この変化は言葉の意味に限定され、ミトラ、ヴァルナ、アーリマン、ディアオスといった古代のアスラは、多かれ少なかれ神として崇拝されていた。[101]

イランでは、アフラはゾロアスター教の偉大な神、すなわちアフラ・ダーナまたはアフラ・マズダーの名であり、ミトラやアパム・ネパットの称号でもある。アフラ法ではアナーヒターもアフラと呼ばれ、ヴァルタルグナと大地の神は創造神アフラと呼ばれる。ゾロアスターは、いくつかのケースでアフラを複数形で言及することがある。悪魔は、一般の人々の戦士階級の神であり、天空と昼の神であり、戦士、そしておそらくは一般の人々の間で、彼らのための過激で暴力的な儀式や血なまぐさい犠牲がより広く行われていた。悪魔は道徳的な事柄には関心がなく、戦争と戦争行為に関心を持っていた。悪魔の長であったインドラは、リグ・ヴェーダにおいてラタの破壊者としてさえ登場します。ヴェーダにおいて、デーヴァは「神」の一般的な意味で用いられるが、インドラとその戦士の仲間たちを表す形容詞として用いられることがよくある。かつてイランでは、デーヴァは「神」という一般的な意味を持っていたことは明らかである。[101]

daēvāiščā mašyāišĉāという表現は、時に「神々と人と共に」という古い意味で用いられる。しかし、ゾロアスター教の改革、あるいはゾロアスターがこの傾向を以前から強調していた結果、この語はアフラ神にとって否定的な意味を持つようになり、最終的には神聖なものを指すようになった。ヴェーダにおいては、これら二つの神々は共存し、同時に訴えかけられていたが、その共存は決して平和的なものではなかった。[101]

祭儀

犠牲

アーリア人は偶像や神像を崇拝せず、定住生活を送っていたため、神々のための神殿を建てることもなかった。儀式が行われる台座は、屋外にある滑らかで清潔で神聖な表面であった。神々に犠牲を捧げ、水と火に身代金を捧げることは、アーリア人にとって最も重要な宗教行為であった。彼らは、犠牲の儀式を正しく行うことで、社会全体に健康と繁栄をもたらすと信じていた。この儀式を執り行えるのは司祭のみであり、王や戦士は犠牲を捧げるために司祭を雇わなければならなかった。その見返りとして、司祭には報酬を支払わなければならなかった。アーリア人は、牛、馬、ヤギ、羊といった家畜のみが犠牲にふさわしいと考えていた。これらの動物の中で、馬は最も重要であり、王の即位式典で犠牲に捧げられた。牛は日常的な儀式において最も重要な犠牲動物であったが、時には価値の低いヤギや羊が代用されることもあった。

他のインド・アーリア民族と同様に、アーリア人の間でも人身御供は一般的であった。インドでは、人身御供はプルシュ・メデーハと呼ばれていた。古代イランでも人身御供が報告されている。例えば、ヘロドトスが伝える曖昧な記録によると、クセルクセスの妻アメストリスは、冥界に住む神への感謝として、老齢の貴族の男子14人を生き埋めにした。また、ヘロドトスによると、クセルクセスの軍がギリシャ遠征中にストロモンに到達した際、「9つの道」を意味する場所に、そこで生まれた9人の男女を埋葬した。生き埋めはペルシャの習慣であるとするヘロドトスのこの記録は疑わしいものである。しかし、軍神やその他の神々への人身御供は、スキタイ人の間では一般的だった可能性がある。イランにおけるゾロアスター教の普及と、後期ヴェーダ時代の非暴力信仰(アヒンサー)により、この宗教は廃止された。[101]

動物が犠牲にされる際、その足元や儀式が行われた場所(アヴェスター語:harəsman、サンスクリット語:bahris)の周囲には新鮮なハーブが撒かれ、儀式に出席した司祭はこれらのハーブの束を手にしていた。これは明らかに植物界を象徴していた。動物を犠牲にし、時には肉を調理した後、肉は切り分けられ、ハーブの上に並べられた。神への祈りと賛美を伴うこの儀式は、ヤグナ(アヴェスター語:yasna、サンスクリット語:yajna)と呼ばれた。後に、イランとインドの両方で、本来は犠牲の儀式のみを意味していたこの言葉は、崇拝も意味するようになった。[101]

供物

ソーマはアーリア人の儀式において重要な役割を果たした。今日、ゾロアスター教徒はこれをハオマと呼び、ソーマ飲料の調合に用いられた植物(その抽出物には確かに陶酔作用や恍惚作用があった)の代わりに、麻黄という植物を用いる。アーリア人が元々の居住地から移住した後、元々の植物はもはや入手できなくなり、他の植物で代替せざるを得なくなったようだ。この植物は犠牲であると同時に崇拝される神でもあり、ヤグナ(儀式)で犠牲にされた動物の一部が神に捧げられた。[101] それは治癒力、強壮力、旱魃防止、そして家畜の保護に効果があると信じられていました。乳鉢で挽き、他のもの(水、牛乳)と混ぜて、司祭や儀式の出席者によって飲まれた。[101]

御供の対象

初期アーリア時代、人間はマヌとネメであった。インド・ヨーロッパ語で「人間」を意味するマヌは、イランの伝承において様々な異なる人物に姿を変えており、その本来の役割は不明である。アヴェスターには、アイラヴァの息子であるマヌシュ・チツァラ(マヌの血統)という人物が登場します。しかし、バンダでは、ペルシャの司祭はマヌチェフルの子孫とされている。インドでは、マヌはヴィヴァスヴァントの息子であり、ネメの兄弟である。リグ・ヴェーダによれば、彼は最初に犠牲を捧げた人物であり、アーリア人、さらにはインド・ヨーロッパ人が彼を最初の人間の例の一人、そして聖職者の原型と見なしていた可能性は否定できない。[101]

もう一人の原始人、ネメ(アヴェスター語:Yīmeh「ジャムシード」)もまた、ヴィヴァスヴァットの息子である。その後、イランとインドの両方の伝承における変化により、彼は異なる人物として描かれるようになった。イランでは、彼は不死の黄金時代における最初の王であり支配者であり、知られざる罪を犯してその地位を失う。一方、インドでは、ヤマは最初に死に、死者の王となる人物である。彼の名は「双子」と「結合」を意味し、イランとインドの両方の伝承において、彼の双子の妹であるヤミ(パフラヴィー語:ジャミグ)について言及されている。リンカーンは、最初の王であり、王の原型であるヤマが、司祭の原型である弟マヌによって犠牲にされ、この犠牲から世界が誕生したと信じている。彼はこの神話をインド・ヨーロッパ語族の神話であると考えている。また、彼は最初の人間のもう一つの原型として、アーリア時代の有名な英雄の一人であるテリテを挙げています。彼の名は文字通り「三番目の者」を意味する。インドでは、彼は竜を倒し、聖なるソーマを搾って飲む英雄とされている。イランでは、この人物は二つの形で現れる。一つはタリーナ(後世の文献ではアト・タリーナ)で、癒し手であり聖なるハオマを作る者である。リンカーンもまた、彼をインド・ヨーロッパ語族時代の英雄とみなしている。[101]

神明裁判

アーリア時代、裁きは非常に困難なテストによって行われ、その結果が個人の無罪か有罪かを証明すると信じられていた。これらのテストに耐えることは、被験者の主張が真実であることを意味した。この儀式において火は重要な役割を果たした。契約違反者を特定するために、巨大な火の山の間を走ったり、溶けた金属を被験者の胸に注いだりするなど、火によるテストが行われた。誓約を証明するために、水によるテストが決定的な役割を果たした。この場合、弓から矢が放たれ、俊足の走者がそれを掴み取るために走る。この間、被験者は水中にいなければならなかった。[101]

葬制

灰色土器文化が発達する以前、死者は住居の床下に埋葬されていた。テペ・シアルクA期では、遺体は部屋の床に折り畳まれた(胎児のような)姿勢で埋葬され、銅鏡や宝飾品などの化粧品と共に埋葬されていた。紀元前2千年紀から1千年紀にかけて、イランの遺跡では大きな変化が起こり、これは古い人々に代わって新しい人々が出現したことを示している。[102]

この変遷はテペ・シアルクB期に見られ、墓の形状は移住部族の人種的多様性と移住の漸進的な性質に応じて異なる。墓は地面に掘られた楕円形の穴で構成されていた。ロレスターンで発見された墓など、いくつかの壁は石で作られ、ハサンルで発見された墓は石とレンガでできていた。故人は右側または左側を下にして埋葬され、時には折り畳まれた姿勢(胎児の形)で埋葬された。故人の顔は太陽に向けられていたようである。墓の中身は装飾品、武器、盾、青銅と鉄で作られた矢、そして故人の食物を入れた異なる色または単色(灰黒、赤、または薄茶色)の容器で構成されていた。墓は木の切り株と枝で覆われ、その上に土の塚が積まれ、石の板または焼いた粘土で造られ、切妻屋根になっていた。このタイプの墓の例は、テヘランのケイタリヤ墓地で見ることができる。もう一つのタイプの墓は「ゴルガーニー」型である。このタイプの墓からは、人骨と馬の骨、そして関連する道具が一緒に発見されている。[103]

このような墓は中央アジア、チンギス・ハーン墓地とオイガルク墓地、セイフン・デルタ、中央天山遺跡、パルミラ、ハサンル丘陵で発見されており、スキタイ人やキンメリア人と関係があると思われる。[104]

ゾロアスター教

イスラム教以前のイランの宗教はマズダー教(及びその内の多数派であるゾロアスター教)である。マズダー教の特徴として世界を善悪の二つの神のグループの戦いとしてとらえる。善神がアフラと呼ばれ、悪神はダエーワと呼ばれる。これに対して、インドの宗教はバラモン教であり、バラモン教の特徴として世界を善悪の二つの神のグループの戦いとして描写する局面を含有しつつも、リグ・ヴェーダ以来インドで一般に神を意味する単語はデーヴァであり、悪神はアスラと呼ばれる[105]。

バラモン教

バラモン教は、インド・アーリア人が創り出した宗教である。

バラモン教が影響を与えた他の宗教

Remove ads

アーリア人研究史

要約

視点

19世紀および20世紀

現代の西洋人に「アーリア」という語が初めて紹介されたのは1771年、アンクティル・デュペロンによるものであった。デュペロンは、この語が「イラン」、ギリシャ語の「アリオイ」(アーリア人)、そしてアヴェスター語の「アイリヤ」(アーリヤー)と同語源であると正しく記している。ウィリアム・ジョーンズは、マヌ法典におけるサンスクリット語の「アーリヤ」を「エリート/高貴な」と訳した。[106] 「アーリア」という語は古代ヨーロッパの文献やラテン語でもイラン人を指すのに使われていたため、学者たちはイラン諸語、インド・イラン祖語、そしてインド・イラン諸民族を「アーリア人」という形容詞と名称で呼ぶ傾向があった。[107]

カール・ヴィルヘルム・フリードリヒ・シュレーゲル、クリスティアン・ラッセン(1800–1876)、アドルフ・ピクテ、マックス・ミュラー(1823–1900)の研究により、アーリア人という用語は学術界において徐々に「インド・ヨーロッパ語族・新インド・ヨーロッパ語族」と同義語とみなされるようになった。[108]多くの人は「アーリア」はすべての新インド・ヨーロッパ語族が採用した言葉であると信じており、アイルランド語(エリュ)もアーリア語と同じ語源であると考えていた。[109]しかし、今日では彼らが間違っていたことが分かっており、この用語がイランおよびインド以外で文化的に自己を定義するために使われていたことを証明する根拠はない。[110]

現代

現代の学術研究では、アーリア人およびアーリア祖語という用語は依然としてインド・イラン語族を指すのに使用されているが、インド・ヨーロッパ語族全体を指すのにこれらの用語を使用するのは誤った呼称とみなされ、避けるべきである。インド・イラン語族(イラン語族、インド・アーリア語族、ヌーリスターン語族を含む)は、「アーリア語族」と呼ばれることもある。[111][112][113]西洋の学者は、「アーリア主義」の名の下に犯された犯罪のために、この用語を使用することをあまり好んでいないが、インドの言語を「インド・アーリア語族」と呼び続けている。[114][115][116]「イランの」および「イランの」という用語は、その深いルーツと古さから、イラン高原の言語グループ (イラン語族)を指す場合にも使用される。[117]

「アーリア人」の範囲

「インド・アーリア人」とは、インド・アーリア語族を話す人々を指す。彼らは北インドの主要なグループである。[118]インド・アーリア語族の最大の言語グループは、ヒンディー語・ウルドゥー語、ベンガル語、パンジャブ語、マラーティー語、グジャラート語、ラージャスターン語、ボジュプリー語、マイティリー語、オディア語、シンド語である。9億人以上がインド・アーリア語族の母語話者である。[119] イラン人(またはイラン人)は、特に大イラン地域において、イラン語を話す人、または自らを「イラン人」とみなす人々を指すために使用される。現代のイランの民族言語グループには、ペルシア人、パシュトゥーン人、クルド人、タジク人、バルーチ人、ロル人、パミール人、ザザ人、オセット人が含まれる。イラン系言語を母語とする人は推定1億5000万人から2億人である。[120]

Remove ads

遺伝学

2004年にイランとインド北部で発掘されたアーリア人の墓の遺伝子研究では、父系ハプログループR1aの存在が、アーリア人とロシア人、ウクライナ人、スカンジナビア人の共通祖先の証拠として提案された。[121](父系ハプログループとは、父から息子に受け継がれるY染色体上の遺伝子変異であり、同じハプログループを共有する親族は、共通の父系の祖先も共有している。)

アナトリー・クリュソフは、ロシア人からペルシア人まで、R1aハプログループを持つすべての人々はアーリア人であると考えることができると信じている[122]。

ネイチャー・ジェネティクス誌に掲載された研究によると、初期アーリア人に最も類似した民族はタジク人とヤグノビ人(最後のソグド人)である。彼らの系譜は、トルクメニスタン(メルヴ)の初期イラン語圏文明から発見された骨と最もよく一致する[123]。 イランにおけるハプログループR1aの分布と拡散は、ペルシャ人、スキタイ人、メディア人、ミタンニ人の移住と関連している。このハプログループは、バシキール人やキルギス人などの一部のトルコ系民族にも見られる(スキタイ人との混血による)[124]。

また、東欧人とイランに入国したアーリア人のハプログループが同じであることから、研究者たちは、過去にはハプログループR1aを持つ人々の集団がウクライナとロシア周辺に住んでいて、その一つの分派が東へ行き、後にイランと北インド(アーリア人)に移住し、次の分派が西へ行きポーランド、ロシア、中央ヨーロッパの地域に行き、スラヴ人が形成されたと考えている[125]。 骨の遺構や移住部族の頭蓋骨の調査により、アーリア人は丸頭または短頭であったと考えられてきた。このタイプの頭蓋骨の例は、シアルク・カーシャーンのテペA期およびB期、ゴディン・テペ、紀元前2千年紀のオルーミーイェ湖付近のD期、そしてゴルガーンの西13kmにあるシャー・テペで発見されている。先住部族は長方形の頭(長方形頭)で、紀元前4千年紀と3千年紀、そして紀元前2千年紀後半にもイランで多数派を占めていたが、紀元前1千年紀に丸頭に取って代わられた。[126]

遺伝子調査

インド・アーリア人はハプログループR1a (Y染色体)が高頻度である。インド北部では48.9%[127]、パシュトゥーン人に51%[128]、タジク人に44.7%[129]みられる。

アーリア主義と人種差別

要約

視点

→「アーリアン学説」を参照

ヒトラーの国家社会主義イデオロギーにおいて、「アーリア的」(形容詞)および「アーリア人」(固有名詞)という概念が「非ユダヤ的」および「非ユダヤ人」と同義に用いられたという事実は、ドイツ語圏におけるこれらの用語の軽率かつ安易な使用を、近い将来および遠い将来において悪名高く問題視させるものであったことは間違いない。しかし、ナチスがこれらの用語を貶めるまで、これらの用語は長い意味的進化の歴史を歩んできた。それは、一方では、より広範かつ多様な適用へと段階的に進化してきたこと、他方では、意味の俗化が進み、正確性と科学的根拠が薄れていくこと、という特徴を帯びていた。[130]

西欧における初期の言及

このプロセスの始まりは、インドの「アーリア」という単語とイランの「アーリヤ/アーリアー」という単語の導入であり、これらはすぐにインド・ヨーロッパ語族に関連する言語の名称として使われるようになった。[131]しかし、この用語を最初に使用したと言われているデュペロンは、単に人々を指すためにそれを意図していた。

ヘロドトスは「アーリア人」または「アーリア人」と呼ばれる2つの民族について言及している。最初の民族はソグディアナ人の隣国であった。

そして後者については次のように書いている。

メディア人はかつて一般的に「アーリア人」または「アーリア人」と呼ばれていた。ヘロドトスは、古代においてメディア人はアーリア人、すなわちイラン人と呼ばれていたと教えている。一方、シケリアのディオドロスは、ニキ神の弟子であるゾロアスターがアーリア人の立法者であったと記している。これらの特徴から、このゾロアスターが、オルマズド(アフラマズダ)の人であり、メディア人とイラン人の立法者であるゾロアスターと同一人物であったと認めざるを得ない。 [132]

ヨハン・フリードリヒ・クロイカーはデュペロンの論文をドイツ語に翻訳し、「アーリア人」という用語が初めてドイツ語とドイツ語文学に登場した。アルノルト・ヘルマン・ルートヴィヒ・ヘーレンも「アーリア人」という用語を民族を指す用語として用いた。ヨハン・グンリップ・ローデも上記の3人の著者を引用し、同様の意味でこの概念を用いた。クロイカーも民族学的な意味でこの用語を用いた。[133]

この用語の意味は、フリードリヒ・フォン・シュレーゲルによって初めて、そして最も決定的に拡大された。彼は言語学的な理由から、ゲルマン民族とイラン人の親族関係の理論を提唱した。

しかし、アーリア人という名称には、我々に最も近縁な別の親戚が存在する。これはインドの語源である「アーリ」と同じで、ゲルマン人にとって今もなお生きていて認識可能なものである。…この説は私にとってはずっと以前から歴史的な推測となっており、それを裏付ける多くの証拠も見つかっていることを付け加えても驚かないでほしい。我々ゲルマン人の祖先がまだアジアに住んでいた頃、彼らはそこでは主にアーリア人という名称で知られていたことを示す証拠がある。…ゲルマン人、言い換えればゲルマン民族とゴート族がペルシャ人やイラン人の親戚であるという古代の伝説と信仰の場合、突如として異なる形を取り、明確な歴史的手がかりと根拠を獲得するのである。[134]

ボン大学のインド学教授であったラッセンは、シュレーゲルよりもさらに踏み込んだ見解を示した。彼は一方で、現在「インド・ヨーロッパ語族」あるいは「インド・ゲルマン語族」と呼ばれることが多い言語族に属する人々を指すために「アーリア的」という形容詞を用いることを提案し、他方では、人々(アーリア人)を指す「アーリア人」という用語を「原始人」にも拡張適用すべきだと主張した。

科学者たちはこれらの言語に様々な名前をつけてきたが、どれも「ヤペテ語」や「コーカサス語」のように歴史的事実に基づかない名前、あるいは「インド・ゲルマン語」のように混交性のために発音が難しい名前である。…単一の中心から想像を絶するほど遠くまで世界中に広がり、その言語の支流が今やヨーロッパのほぼ全域を網羅するほどになった民族の共通名は、アメリカ大陸の支配者たちの言語となり、その故郷であるアジアには今もなお最も美しい土地がいくつか残っており、オーストラリアやアフリカにも根付き、新たな発見を告げている。…この名前はもはや利用できず、検証も不可能であるため、この民族の多くの部族や氏族が実際に使用し、活用していたのと同じ名前で呼ぶことを提案する。古代のインド人やペルシャ人も、自分たちを同じ名前、アーリア人として認識していた。この名前は、好戦的なゲルマン人の間でも高く評価され、尊敬されていた。[135]

「ヴェーダのアーリア人」を「北から来た異国の白い肌の侵略者」と解釈する人種差別的な解釈により、「アーリア人」という用語は人種分類の名称となり、「アーリア人種」は人類文明の成果の大部分を担った優れた人種として提示された。[136]人類学者やダーウィン主義の影響を受けた一般人を含む多くのヨーロッパの著述家は、言語的用法に代えて、「アーリア人」を「遺伝的にも解剖学的にも異なる種」という独自の解釈を採用した。[137][138]

「アーリア人」定義の混乱

19世紀後半から20世紀初頭にかけて、アルテュール・ド・ゴビノー、テオドール・ポッシュ、ヒューストン・ステュアート・チェンバレン、ピエール・ポール・ブローカ、カール・ペンカ、ハンス・ギュンターなど多くの作家がアーリア主義と北欧主義を融合させ、アーリア人(初期のインド・ヨーロッパ人を指していた)は背が高く、金髪で青い目と高い頭蓋骨を持つ人々であるという考えを展開した。[139][140]この融合は、1860年代後半に初期のインド・ヨーロッパ人が南アジア(インド)から来たという仮説が衰え始め、インド・ヨーロッパ人の元の故郷は北ヨーロッパ(スカンジナビア南部)であるという新しい仮説が浮上したという事実によって促進された。[141][142]こうして、アーリア人、インド・ゲルマン語族、あるいはインド・ヨーロッパ語族は、当時の言語文化において人種としてすぐに導入さた。ただし、この出来事は主に非ドイツ諸国に関連していたことに注意すべきである。古代アーリア人の楽園と、今日に至るまでアーリア人を他の民族と区別する特徴的な美徳に関するこうした研究者たちの仮説は、一種のアーリア神話の創造につながり、それが後の混乱した理論の基礎となり、他の人々がそれを発展させるきっかけとなった。[143]

ヨーロッパで支配的なアーリア主義の波は、インド・ヨーロッパ語族を時間とともに変化する言語として、セム語族を原始的な状態にとどまった静的な言語として提示した。この観点から、セム語族は「抽象的な哲学的意味や概念について思考したり推論したりする試みを一切せず」、一神教への頑固な信仰を持つ言語として分類され、言語的に成熟することができないことを示すものとみなされた。オレアンダーは次のように記している[144]。

インド・ヨーロッパ語族の多様性は、その民族の移動能力を反映していると解釈された。彼らはインドからヨーロッパ最西端までディアスポラを広めた偉大な征服者として研究された。一方、セム人は限られた言語と限られた文化を持つ、固定された地理的範囲に居住する民族と見なされた。当時の学者によれば、セム人は空間だけでなく時間においても固定されており、その静的な性質は19世紀の世界の歴史的発展において何ら役割を果たさなかったことを意味するとされた。[144]

ミュラーをはじめとする学者たちは、こうした人種差別的な見解に反対を表明した。彼はストラスブール大学での講演で次のように述べた。

(多くの人は)アーリア人やセム人について語る場合、その区別や区分の基準は純粋に言語学的なものであるという事実を単に忘れている。セム語族とアーリア語族の存在は所与のものである。しかし、アーリア人種、アーリア人の血、アーリア人の頭蓋骨について語り、言語的基準に基づいて人種を区分しようとするのは非科学的である。言語学と民族学という2つの学問分野の違いや区別について何を言っても、ほとんど何も言っていない。これら2つの異なる学問分野が独立して別々に民族と言語の区分を完了したとき、(そのとき初めて)その結果を比較検討すべき時が来る。しかし、そのときでさえ、長頭蓋言語や短頭蓋文法について語ることはできない。[146][147]

ミュラー自身が、リグ・ヴェーダの人種的解釈を最初に提示した人物の一人であったことは注目に値する。[148]ミュラーは、アーリア語(インド・ヨーロッパ語族)とヘブライ語の違いの一つは、アーリア人の語彙がより自由であり、その結果、想像力、創造力、そして神話創造の力がより強かったことだと主張した。[144]マックス・ミュラーがアーリア人種について述べた言葉が、生物学的に異なる人間のサブグループとして解釈されたとき、彼はただちに、単に血統の一部を意味していただけであると明確にした。彼は言語学と人類学を混同することは非常に危険であると主張した。

「繰り返すが、アーリア人の血統が長頭民族の文法の起源であると言うのは非常に誤りである。」

彼は1888年に発表した論文「アーリア人の言葉と故郷の伝記」の中で、この反対意見を表明した。[149]

エルネスト・ルナンは、文献学を人文科学の最終的な裁定者と位置づけ、この見解に基づき「言語の魂」の探求へと突き進んだ。例えば、アーリア語族とセム語族は、言語的系統という枠を超え、神の摂理によってそれぞれ独自の役割を果たしてきたと彼は考えていた。インド・ヨーロッパ語族は、ギリシア人、イラン人、インド人、ゲルマン人といった民族の個性を反映した広大な系統であるとルナンは考えていた。同時に、セム語族は互いにあまり差異のない複数の方言から構成されると定義した。この見解において、アーリア語族(インド・ヨーロッパ語族)は人類の自然への支配と理解をもたらした。ルナンによれば、時間の概念の理解、科学、神話、芸術の発明さえも、アーリア語族を通じてもたらされたのである。彼は、ヘブライ語やアラビア語などのセム語族の言語は統一の秘密を明らかにしただけであり、ヘブライ語は言語レパートリーを発展させるためのいかなる措置も講じていない粗野な言語であると考えていた。[144]

「アーリア人」の再定義

徐々に、特にナチス時代以降、ドイツ語圏では「アーリア人」という語が一般的な意味で(すなわち「インド・ゲルマン人」という語と同義で)使われることはほぼ完全に廃れ、アーリア人種という概念の使用も当時の人類学的研究の基準に反するものであった。しかし、「インド・イラン人」という意味での「アーリア人」という語の使用は依然として一般的であった。しかし、この用語の使用が一般的であったため、その用語は科学的目的においてはこの特定の意味でのみ許容されることを示す脚注がしばしば付された。[150]

ジーケルトは次のように書いている。

あるいは、ヴュストはこう言う。

まず第一に、アーリア人という用語をインド・ゲルマン語族(インド・ヨーロッパ語族)という用語と同一視することはできないことを強く断言しなければならない。言い換えれば、インド・ゲルマン語族の言語を話す民族集団をこの名称で呼ぶことはできない。[152]

彼は、アーリア人(インド・イラン人)とドイツ人の思考、感情、行動における類似性を強調し、ドイツ人とアーリア人の間には遺伝的な血縁関係があることを指摘した。これらの主張は、その正誤は別として、一方では、ロストにとって、インド・ゲルマン人(そしてアーリア人)という概念が、内在的かつ個人的な主体として、人種という語と全く同様に、意味的負荷と知的・思想的立場を持つ言葉になっていたことを示し、他方では、彼の見解では、「アーリア人」と「ドイツ人」という二つの形容詞は、二つの同一の概念ではないものの、両者の関連性と近接性こそが、両者を厳密に区別する用語上の区別よりも重要であることを示している。[153]

カール・フォン・ブンゼンとその批評家・解釈者アルフレート・フォン・シュミット(1858)は、「アーリア人」という用語をインド・イラン人およびインド・イラン人を指すために用いた。ヘーゲル主義者マルクス・ドンカー(1875–1877)も同様である。ドンカーはインド人とイラン人に関する広範な研究を「 インダス川・ガンジス川のアーリア人」および「東イランのアーリア人」という題名で発表した。彼はまた、当該地域で問題の言語を話す民族や国家を指すために「インド・ヨーロッパ人」という用語を用いた。[154]

もちろん、モルテザ・サケブファルの見解では、「アーリア人」という用語のこの広範な使用は例外である。なぜなら、入手できる年代順に並べられたイラン史に関する他のすべての研究論文では、「アーリア人」は紀元前2千年紀ないし1千年紀の特定の時期にインドとイランに流入した人々(今日では「インド・イラン人」または「イラン人」として知られている)を指して使用されているからである。しかしもちろん、言語的に関連のあるすべての人々を指す場合は、「インド・ゲルマン人」または「インド・ヨーロッパ人」という呼称が用いられる。この規則に従った研究者には、ビレルベック、ユスティ、パラシュ、エドゥアルト・マイヤー、ゾルタウなどが挙げられる。[155]

Remove ads

アーリア人と関連した出来事

- インド

- 中央アジア

- イラン・アーリア人となる。

- 一部が古代アフガニスタンのアーリヤーナ(Aryana、アーリア人の土地の意味)に興る。

- 中央アジアにはその後もアーリア人種が残り、後にスキタイ人が黒海からアゼルバイジャンまでの範囲に栄える。

- 紀元前2500年頃には、アーリア人種のものと思われるアンドロノヴォ文化や類似する様式がアラル海やキプチャク草原、南西のトルキスタンで見られる。東トルキスタンでは紀元前4000年頃より遊牧が始められていた。

- 紀元前10世紀頃より、インド北西部から東のガンジス川に向かって移動するにつれ、宗教的な融合も始まる。後にアーリア人は、言語と宗教により認識されるようになる。

- 紀元前5世紀頃になり、ヴェーダが完成し、バラモン教の宗教的な形式が整えられる。

- 紀元前5世紀に成立した仏教がブラフミンの特殊性を否定したため、ブラフミンの支配を良く思わなかった王族クシャトリヤ階級に支持され、ブラフミンの地位は落ちて行く。

- 4世紀、新しい王[誰?]の支持を受け、バラモン教を発展・継承するヒンドゥー教が作られる。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads