トップQs

タイムライン

チャット

視点

バイオセーフティーレベル

細菌・ウイルスなどの微生物・病原体等を取り扱う実験室・施設の格付け ウィキペディアから

Remove ads

バイオセーフティーレベル(英: biosafety level, BSL)とは、細菌・ウイルスなどの微生物・病原体等を取り扱う実験室・施設の格付け。

呼称

例えば「レベル4」の実験室は BSL-4 と呼ばれる。かつては物理的封じ込め (Physical containment) と呼ばれ、P4 ともいわれていたが、P が "Pathogen"(病原体)や "Protection level"(防御レベル)の略などとされることもあって混乱が生じたため、現在ではバイオセーフティーレベルもしくは BSL の名称を用いるようになった[1]。

世界保健機関 (WHO) が制定した Laboratory biosafety manual[2](日本語訳:実験室生物安全指針[3])に基づき、各国で病原体の危険性に応じて4段階のリスクグループが定められており、それに応じた取り扱いレベル(バイオセーフティーレベル)が定められている。

リスクグループ

要約

視点

微生物・病原体などはその危険性に応じ、各国により次の4段階のリスクグループに分類される。

病原体などの危険性は地域の環境に左右されるため、病原体などのリスク分類は、地域ごとに定めることになっている ([2]p. 2)。日本では、厚生労働省所管の国立感染症研究所が、国立感染症研究所病原体等安全管理規定(第三版)[4]の別表2・別表3 (p. 19-36) において日本国独自のリストを作成した。特に別表3は感染症法の定める特定病原体などをリスク分類したものである。

- グループ1

- ヒトあるいは動物に病気を起こす可能性の低い微生物。

- グループ2

- ヒトあるいは動物に病気を起こすが、実験者およびその属する集団や家畜・環境に対して重大な災害を起こす可能性はほとんどない。実験室感染で重篤感染を起こしても、有効な治療法・予防法があり、感染の拡大も限られている。インフルエンザウイルスなど。

- グループ3

- ヒトあるいは動物に生死に関わる程度の重篤な病気を起こすが、有効な治療法・予防法がある。黄熱ウイルス[注釈 1]・狂犬病ウイルスなど。

- グループ4

- ヒトあるいは動物に生死に関わる程度の重篤な病気を起こし、容易にヒトからヒトへ直接・間接の感染を起こす。有効な治療法・予防法は確立されていない。多数存在する病原体の中でも毒性や感染性が最強クラスである。エボラウイルス[注釈 2]・マールブルグウイルス[注釈 2]・天然痘ウイルス[注釈 2]など。

リスクグループと対応する病原体

Remove ads

バイオセーフティーレベル

要約

視点

「バイオセーフティーレベル」は「リスクグループ」に対応している。例えばリスクグループ3の病原体は、バイオセーフティーレベル3以上の実験室で扱うとしている。

ただしこれはあくまで原則である。例えばリスクグループ2の病原体でも、高濃度のエアロゾルが発生するような作業などでは、バイオセーフティーレベル3の実験室で行なわないと危険である ([2]p. 2-3)。

各国が別々に定めるリスクグループとは異なり、バイオセーフティーレベルの要件は世界共通で次の通りである[2]。

この節の加筆が望まれています。 |

レベル1

- 通常の微生物実験室で、特別に隔離されている必要はない。

- 一般外来者の立ち入りを禁止する必要はないが、16歳未満の者の入室を禁ずる。

- 実験室での飲食・喫煙を禁ずる。

- 微生物を取り扱う人物は、病原体取り扱い訓練を受けた人物でなければならない。

レベル2

(レベル1に加えて)

- 実験室の扉には、バイオハザードの警告が表示されなければならない。

- 許可された人物のみが入室できる。

- 実験中は窓・扉を閉め、施錠されなければならない。

- 施設にはオートクレーブが設置されていることが望ましい(実験室内にある必要はない)。

- 生物学用安全キャビネット(クラスIIA以上)の設置。基本はその中で作業する(エアロゾルが発生しない作業はキャビネット外でも可)。

- 実験者は、作業着または白衣を着用しなければならない。

種名がわからない検体など「適切なリスク評価を実施するために必要な情報が(中略)不足している場合(中略)には、基本的な封じ込め策-バイオセーフティレベル2」を適用する([3]p. 8;原文[2]p. 8)。

レベル3

レベル2までと異なり、封じ込め実験室である。要件は次の通り。

(レベル2に加えて)

- 廊下の立ち入り制限。

- 白衣などに着替えるための前室(エアシャワーなど)を設置しなければならない。そのとき前後のドアを同時に開いてはならない。

- 壁・床・天井・作業台などの表面は消毒・洗浄可能なようにする。

- 排気系を調節し、常に外部から実験室内に空気を流入させる。

- 実験室からの排気は、高性能フィルターを通し除菌した上で大気に放出する。

- 実験は生物学用安全キャビネットの中で行う。

- オートクレーブは実験室内に設置されることが望ましく、実験室壁内に固定の両面オートクレーブも推奨される。

- 動物実験は生物学用安全キャビネットの中もしくは陰圧アイソレーターの中で行う。

- 作業員名簿に記載された者以外の立ち入りを厳しく禁ずる。

レベル4

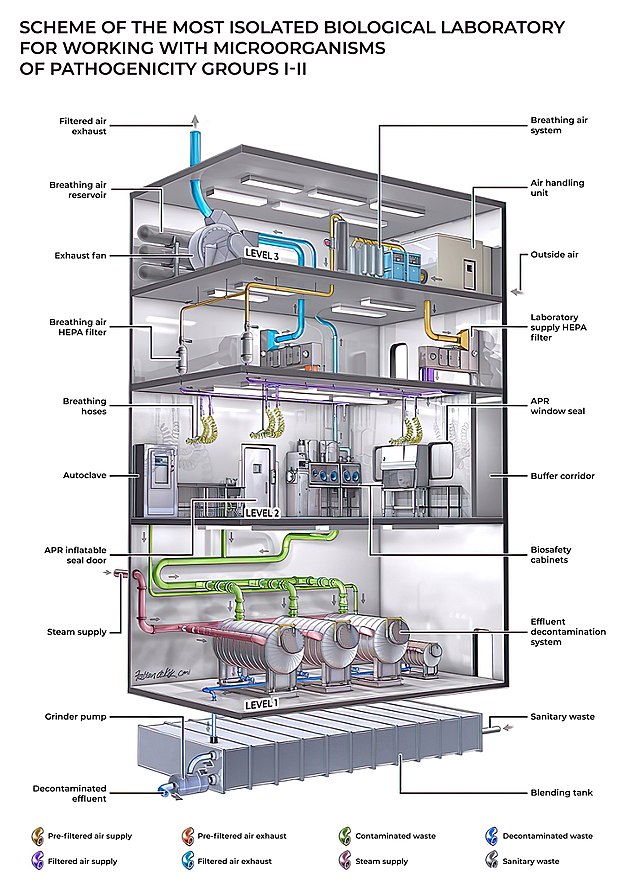

最高度安全実験施設である。レベル3に加えて、レベル4の実験室は他の施設から完全に隔離され、詳細な実験室の運用マニュアルが装備される。

(レベル3に加えて)

- クラスIII安全キャビネットを使用しなければならない。

- 通り抜け式オートクレーブを設置する。

- シャワー室を設置する。

- 実験室からの排気は高性能フィルターで2段浄化する。

- 化学防護服未着用での入室を厳しく禁ずる。

レベル4の実験室を保有している国家は限られており、日本では国立感染症研究所村山庁舎と理化学研究所筑波研究所にのみ、レベル4実験室が設置されている。

なお遺伝子・血清学的診断などのウイルス学的検査は、国立感染症研究所村山庁舎のウイルス第一部第一室において対応可能である[5]。

2015年(平成27年)8月7日、厚生労働省は、国立感染症研究所村山庁舎を国内初のBSL-4に指定した。2019年現在、長崎大学においてBSL-4施設建設が進んでいる。

一覧

要約

視点

世界におけるレベル4・3に対応する施設は以下の通り。

レベル4の一覧

レベル3の一覧

Remove ads

関連項目

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads