トップQs

タイムライン

チャット

視点

ヒトの鼻

鼻 ウィキペディアから

Remove ads

ヒトの鼻(ヒトのはな)はヒトの呼吸器系の外界への最上部の開口部である。また、嗅覚系の主要器官であり、音声においても重要な役割を果たす。

概要

鼻は呼吸において重要な働きをしている。鼻腔と副鼻腔を覆う鼻粘膜は、吸い込んだ空気を温めたり湿らせたりすることで、ガス交換に必要な調整を行っている。鼻甲介は、鼻腔の壁にある貝殻のような骨で、この過程で大きな役割を果たしている。鼻孔にある鼻毛は、空気をろ過することで、大きな粒子が肺に入るのを防いでいる。くしゃみは、粘膜を刺激する不要な粒子を鼻から排出するための反射である。くしゃみによってエアロゾルが発生し、呼吸飛沫の中に病原体が含まれることがあるため、感染症を媒介する可能性がある。

鼻のもう一つの重要な機能は嗅覚である。鼻腔上部にある嗅上皮には、嗅覚に特化した嗅細胞があり、嗅覚を担っている。

鼻は音声にも機能的に関与している。鼻母音と鼻音は、鼻音化の過程で作られる。副鼻腔の空洞は、音声やその他の発声音を修正・増幅する音室として機能する。

鼻の形は、鼻孔と鼻腔を2つに分ける鼻中隔を含む鼻骨と鼻軟骨によって決まる。鼻の穴(外鼻孔)の奥の鼻腔は、外鼻孔の部分よりも遙かに広い領域であり、さらに頭蓋骨の含気部分である、副鼻腔(前頭洞、蝶形骨洞、篩骨洞、上顎洞)と繋がっている。鼻粘膜は自律神経系(交感神経と副交感神経)双方の神経繊維が分布しており、副交感神経系が亢進すると鼻水が増える。

鼻は胎生期に二つの凹みが奥に向かって進んでいくかたちで形成される。原始的なこの鼻腔は一度、口腔と癒合するが、その後で鼻中隔と口蓋が発達し、鼻腔と口腔は分けられる。この過程に異常があると鼻腔がない[1]、鼻が裂けている[2]などの先天性異常を生じる。これらは通常、手術が必要となる。

鼻によく起こる症状には鼻血や鼻詰まりがある。前者は鼻腔の前方のキーゼルバッハ部位と呼ばれる部位で起こりやすい。鼻詰まりは鼻中隔弯曲症や鼻甲介の腫脹を原因とすることがあり、短期的にはフェニレフリンや抗ヒスタミン薬、長期的には内視鏡下の手術が症状緩和に有効である。

様々な構造的欠陥を修正したり、鼻の形を変えたりするために、鼻形成術が行われることもある。鼻は疾患や外傷で損傷することもあり、その際も手術が考慮される。

鼻は古来より、ヒトの美観上、重要視され、ピアスをあけられたり、美容目的で鼻形成術が行われることもある。鼻の手術が可能となったのは18世紀末前後であり、それまでは人工の義鼻が用いられていた。

鼻から薬物を投与することができ、鼻は吸収率の高い薬物投与経路であるが、コカインなどの身体に有害な物質の摂取に用いられてしまうこともある。

Remove ads

構造

要約

視点

いくつかの骨と軟骨が、鼻の骨軟骨による枠組みと内部構造を構成している[3]。配列されている軟骨は、筋肉に制御される柔軟性があり、空気の流れを変えることができる[4]。鼻はまた、皮膚、粘膜、筋肉、神経、血管などの軟部組織で構成されている。皮膚には皮脂腺があり、粘膜には鼻腺がある[4]。

骨

鼻の骨構造は、上顎骨、前頭骨、および多数の小骨より成る[5] 。鼻の一番上の骨部分は、前頭骨の鼻側部分によって形成され、眉弓の間に位置し[5]、鋸歯状の鼻切痕で終わる[6]。左右の鼻骨は、左右の前頭骨の鼻側部分と結合し、左右それぞれで涙骨と上顎骨の前頭突起と結合する[5]。鼻の2つの空洞を隔てる壁である鼻中隔は、内側の骨と鼻先近くの軟骨でできている[5]。鼻腔の内壁は、上・下・外側・内側を以下の骨で構成されている[7]。

上壁: 篩骨(しこつ)の水平な穴のあいた篩板(しばん)で構成される[7]。その中を嗅神経の感覚線維が頭蓋腔から通っている。

下壁: 大部分が上顎骨の口蓋突起で占められ、後方の一部のみ、口蓋骨の水平板でできている[7]。左右の水平板は正中線で結合し、水平板を形成して、口蓋垂にある口蓋垂筋の起始となる。左右の上顎骨は、鼻孔と鼻孔の間の鼻の下側の正中線で結合し、人中の上部で前鼻棘を形成する。この骨の薄い突起は、鼻の軟骨の中心を保持している[8][9]。また、頭囲計測時の重要なランドマークでもある[10]。

内側壁: 上部の篩骨の垂直板と下部の鋤骨(じょこつ)によって形成されている[5]。

外側壁: 前部は上顎骨の前頭突起と鼻骨、中部は篩骨の篩骨迷路、上顎骨の上顎体と下鼻甲介、後部は口蓋骨の垂直板と蝶形骨の翼状突起の内側版でできている[7]。外側壁は外下方に向かって傾斜しており、鼻腔は上部が狭く、下部が広い[7]。外側壁から内下方に向かって、上鼻甲介、中鼻甲介、下鼻甲介が並ぶ[7]。上鼻甲介と中鼻甲介は篩骨の突出で、下鼻甲介は独立した骨である[7]。

軟骨

鼻軟骨には、鼻中隔軟骨、外側鼻軟骨、大鼻翼軟骨、小鼻翼軟骨がある[11]。鋤骨と鼻中隔軟骨の間には、鋤鼻軟骨と呼ばれる細い帯状の軟骨がある[12]。鼻中隔軟骨は、正中線の鼻骨から、正中線の鼻中隔の骨部分まで、後方に伸び、鼻腔の床部分に至る[13]。鼻中隔は四角形で、上半分は2つの外側鼻軟骨に付着しており、これらの軟骨は正中線で背側中隔に癒合している[14]。中隔は緩い靭帯で梨状口の骨縁に横方向に付着しているが、外側軟骨の下端は遊離している(付着していない)[14]。3~4個の小鼻翼軟骨は外側鼻軟骨に隣接し、結合組織の膜で保持され、外側軟骨を上顎骨の前頭突起に連結している[14]。

鼻の上部にある一対の鼻骨は、正中の鼻骨間縫合によって連結されている。左右の鼻骨は鼻中隔軟骨とも結合し、その結合部分下端はリニオン(rhinion)と呼ばれる[15]。リニオンから鼻尖(鼻先)までは軟骨でできている[15]。

大鼻翼軟骨は、鼻の両側にあるU字型の薄い板状の軟骨であり、鼻前庭(外鼻孔から梨状口縁に至る部分)の外側および内側の壁を形成している[16]。それぞれが、外側脚(lateral crura)[17]および内側脚(medial crura)[18]として知られる[19]。内側脚は鼻中隔軟骨に付着し、鼻中隔の両側で鼻孔の前方に肉付きの良い部分を形成し、外側脚に繋がる[20]。内側脚は小葉分節、中間脚を経て外側脚に繋がる[20]。左右の内側脚は鼻中隔の端の下の正中線で合流し、鼻橋(または鼻柱、コルメラ、columella)を形成する[21][22]。小葉分節は鼻の先端を含み、その基部は鼻孔を含む[5]。中間脚は内側脚から外側脚に至る折れ返りの部分であり、左右の中間脚は鼻尖で靭帯で結合されているが、ここの軟部組織が少ないと鼻尖がふたこぶ状になる[20][4][5][23]。大鼻翼軟骨は可動性があり、筋肉に反応して鼻孔を開いたり狭めたりすることができる[24]。

鼻にはスクロール領域(nasal scroll)[25][26]として知られる補強構造があり、通常の呼吸によって発生する気流圧による鼻腔の虚脱に抵抗している。この構造は、外側軟骨と大鼻翼軟骨の接合部によって形成される[26]。その端は、一方が上方に、一方が内方に巻き込むすることで噛み合っている[23][27][28]。

筋肉

鼻の筋肉は顔面筋のサブグループである。呼吸と表情に関与する[29]。鼻とその周囲の筋肉には、鼻根筋、鼻筋、鼻中隔下制筋、上唇鼻翼挙筋、口輪筋が含まれる[30]。すべての顔面筋と同様に、鼻の筋肉は顔面神経とその分枝によって支配されている[5]。各筋肉は独立しているが、鼻の筋肉は、表在性筋膜(superficial muscular aponeurotic system: SMAS)の鼻側部分において、筋肉および靭帯のすべての構成要素間の結合を伴う連続層を形成している[5][31]。SMASは、鼻前頭突起から鼻尖まで連続している。鼻弁の高さで表層と深層に分かれ、各層は内側と外側に分けられる[31]。充填剤による形成術の際はSMASと真皮の間に充填剤を注入する[32]。

鼻根筋は、鼻筋にしわを寄せ、集中したり、顔をしかめたりするときに収縮する[30]。眉間のシワを除去するための額のボトックス施術の主要な標的である[5]。

鼻筋(びきん)は主に2つの部分から構成されている:鼻孔圧迫筋と呼ばれる横の部分と鼻腔開大筋と呼ばれる鼻翼の部分である[33]。鼻腔圧迫筋は鼻の軟骨を圧迫し、人によっては水中で鼻腔を閉じることもできる[33]。鼻孔開大筋は、主に後鼻孔開大筋と、より小さい前鼻腔開大筋からなり[34]、鼻孔を広げる[35]。鼻翼開大筋は、人中の上縁を形成するのにも役立っている[5]。前鼻腔開大筋と後鼻腔開大筋(鼻筋の鼻翼部)は、鼻弁を支持している[5]。

鼻中隔下制筋は、鼻中隔を下方に引っ張る[30]。吸気開始時、この筋肉は鼻中隔を緊張させ、鼻孔開大筋とともに鼻孔を広げる[5]。

軟部組織

鼻の皮膚はその部位によって厚さが異なる[5]。眉間から鼻梁(鼻前頭角)にかけては、皮膚は厚く、かなり柔軟で可動性がある。骨に最も近く、最も薄く、最も柔軟性に欠ける鼻梁に向かうに従い、鼻の皮膚は細くなる。鼻梁から鼻尖までは皮膚が薄い。鼻尖は厚い皮膚に覆われ、大きな皮脂腺がたくさんある[5]。鼻の皮膚は、表在脂肪層、SMASから続く線維筋層、深在性脂肪層、骨膜の4つの層によって、土台となる骨や軟骨から隔てられている[5]。

軟部組織の他の領域は、軟骨による支えがない場所にも存在する。これらには、鼻中隔の両側周辺、外側軟骨周辺、鼻孔上部、および鼻翼の領域が含まれる[5]。

外鼻

鼻根は、鼻と額の境界を成す鼻の最上部である[24]。鼻根は、鼻梁の上方で眉間の下方にあり、ナジオンのほぼ直上に位置する。鼻背部(nasal dorsum)は鼻梁の別名であり、鼻根と鼻尖の境界であり、横顔では様々な形をしている[36]。鼻翼(または小鼻、こばな[37])は、外鼻の下側で外側の表面で、鼻翼軟骨によって形成され、密な結合組織で覆われている[3]。鼻翼は鼻孔の周りに丸い隆起を形成するように広がっている[36]。性的二型は男性の鼻が大きいことで識別できる。これはテストステロンの増加により、眉弓と鼻梁が太くなるためである[38]。

鼻の対称性の違いを論じた研究がある[39]。鼻形成術が行われると、鼻の左側が広くなる非対称性が認められる傾向があるとともに、元々顔は左側のパーツが大きい傾向が判明している[39]。

ナジオン

ナジオン(英: nasion)は左右の鼻骨と前頭骨が連結する箇所である[40]。鼻根点(びこんてん)とも。

外鼻の最上部には正中線を挟んで接する左右一対の鼻骨が存在する。これら鼻骨は前頭骨の鼻部と前頭鼻骨縫合(英: frontonasal suture)を形成して連結する。ゆえに3つの骨が連結する前頭鼻骨縫合の中心点が存在し、これがナジオンと呼ばれる[40]。

ナジオンの下方には左右の鼻骨が、上方には前頭骨の眉間がある。ナジオン周囲の正中線上における骨の高さ(出っ張り具合)に着目すると、ナジオンあるいはナジオンより僅かに前頭骨寄りの箇所が最も低くなって(奥まって)いる。これは眉間が弱い隆起であることと合致する。

鼻腔

→詳細は「en:Nasal cavity」を参照

鼻腔は鼻の大きな内部空間であり、鼻前庭と固有鼻腔の2つの部分に分かれている[4]。この2つの境界を鼻限(limen nasi)という[41]。鼻前庭は鼻腔の最前部にあり、軟骨に囲まれている。鼻前庭は、皮膚、毛包、および多数の皮脂腺で裏打ちされている[3][4]。鼻限は粘膜の隆起であり、鼻前庭の皮膚から固有鼻腔の呼吸上皮への移行部分である[4]。この領域は粘膜皮膚移行部としても知られ、密集した微小血管系を有する[42]。鼻腔は鼻中隔によって左右の空洞に分けられ、それぞれに外鼻孔がある[3][24]。

2つの空洞に分けられることで、吸入された空気の調節過程をずらす鼻周期が機能する[43]。鼻腔の後ろは、鼻咽頭と気道のさらに奥の部分への入り口となる内鼻孔(別名: 後鼻孔)と呼ばれる開口部がある[3]。

左右鼻腔の外側壁には、上鼻甲介、中鼻甲介、下鼻甲介として配置された、鼻甲介と呼ばれる3つの貝殻のような骨がある[3]。各鼻甲介の下には、それぞれ上、中、および下鼻道がある[3]。上鼻甲介が狭い場合には、上鼻甲介の上方に第4の鼻甲介が存在することもある[44]。鼻甲介の骨性部分は厳密には甲介骨(concha)と呼ばれ、軟部組織と粘膜に覆われ、機能している部分全体は広義の鼻甲介(turbinate)と呼ばれる[5]。涙嚢に溜まった涙の過剰な水分は、鼻涙管を通り、鼻腔の下鼻道に排出される[45]。

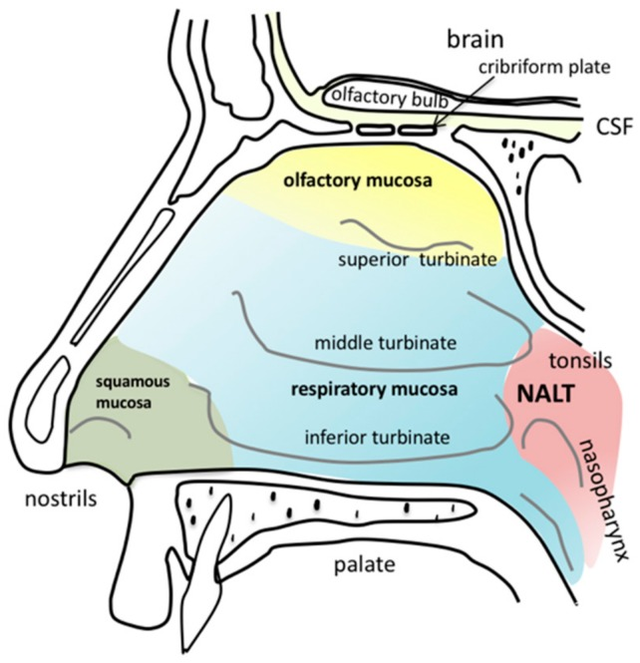

鼻腔と副鼻腔の大部分は、鼻粘膜として呼吸上皮で覆われている。鼻腔と副鼻腔の天井には、特殊な嗅上皮の領域がある。この領域は約5cm2で、上鼻甲介、篩板、鼻中隔を覆っている[46]。

鼻腔には、外鼻弁と内鼻弁を含む鼻弁領域がある[47]。外鼻弁は、内側が鼻柱、外側が外側鼻軟骨の下側、後方が"nasal sill"によって境界を画している[48]。内鼻弁は、外側は外側鼻軟骨の尾側縁、内側は鼻中隔背側、下側には下鼻甲介の前縁で囲まれている[49]。内鼻弁は鼻腔で最も狭い部位であり、鼻腔抵抗の主要部位である[50]。鼻弁は空気の流れと抵抗を調整する。吸い込まれた空気は、狭い内鼻弁を通過するように強いられ、鼻腔内に移動するにつれて膨張する。気流の速度と圧力の急激な変化により乱流が生じ、呼吸上皮との最適な接触が可能になり、必要な加温、保湿、ろ過が行われる。乱流により、吸い込まれた空気が嗅上皮の上を通過し、臭いの情報を伝達することを可能になる[5]。中隔と側壁の間の弁の角度は、空気の流れを妨げないために十分な大きさである必要があり、これは通常10~15度である[5][51]。

それぞれの鼻腔の境界は、鼻腔蓋(roof)、鼻腔床(floor)、内側壁(鼻中隔)、および外側壁である[4][5]。鼻腔蓋の中央部は、篩骨(しこつ)の一部分である、水平な穴のあいた篩板で構成されており、この篩板を通って嗅神経の感覚線維が頭蓋腔に入る[4]。

副鼻腔

→詳細は「副鼻腔」を参照

副鼻腔は、鼻腔から頭蓋骨に広がる空気で満たされた部分である[24]。鼻腔を覆っている粘膜は、そこに繋がっている副鼻腔にまで及んでいる[24]。鼻腔と副鼻腔は"sinonasal tract"または"sinonasal region"と呼ばれ、その解剖学的構造は独特で複雑である[52][53]。前頭洞、蝶形骨洞、篩骨洞、上顎洞の4つの副鼻腔が対になっており、鼻腔へ内容物が排出(ドレナージ)できるようになっている。前頭洞は前頭骨に、蝶形骨洞は蝶形骨に、上顎洞は上顎骨に、篩骨洞は篩骨にそれぞれ位置する[4][24]。

それぞれの副鼻腔から自然口(sinus ostium)と呼ばれる狭い開口部があり、鼻腔へのドレナージが可能である。上顎洞は副鼻腔の中で最も大きく、中鼻道にドレナージされる。多くの自然口は中鼻道に開口しており、これらを合わせて中鼻道自然口ルート[54](ostiomeatal complex: OMC)と呼ぶ[55]。成人は自然口に密集した繊毛を持つ。副鼻腔の繊毛は鼻腔への開口部に向かって拍動する。繊毛の数が増え、副鼻腔の開口部が狭くなることで、吸気の保湿と保温の時間が長くなる[55]。

鼻の形

鼻の形は、鼻骨や鼻梁の形の違いにより大きく異なる。人体測定(Anthropometry)は頭蓋顔面外科に重要であり、鼻示数(びしすう)[57]は鼻の外科手術で使用される人体計測指数として認知されている[58]。

ポール・トピナールは、民族を分類する方法として「鼻示数(nasal index)」を開発した。この指数は、鼻の高さに対する鼻の幅の比率に基づいている[59]。鼻示数に基づき、鼻の形態は以下の5種に分類される[60]。

民族間の鼻の大きさの違いは、その土地の気温や湿度に対する進化的適応の違いに起因すると考えられる。また、性淘汰のような他の要因も鼻の形における民族間の差異を説明するかもしれない[61]。

鼻の変形には、獅子鼻(pug nose)[62]や鞍鼻(saddle nose)などの名前がついているものがある。獅子鼻の特徴は、鼻の他の部分と不釣り合いな、余分な組織が鼻尖にあることである。鼻梁が低く未発達であることも顕著である[63]。鼻梁の崩壊を伴う鞍鼻変形は、ほとんどが鼻の外傷と関連しているが、ハンセン病を含む他の疾患によって引き起こされることもある[64][65]。

ウェルナー症候群は、早老に関連する疾患で、鼻がつままれたような形となった結果、「鳥のような」外見となる[66]。

ダウン症候群では、鼻梁が平坦化した小さな鼻が一般的である。これは、片方または両方の鼻骨がないこと、鼻骨が短縮していること、鼻骨が正中線で癒合していないことが原因である[67][68]。

Remove ads

動脈と静脈、リンパ管の分布

動脈

鼻への血流支配は、眼動脈、顎動脈、および顔面動脈の分枝、つまり頸動脈の分枝による[70]。これらの動脈の枝は、鼻粘膜内および下に吻合すなわち血管叢を形成する[5]。 鼻中隔のキーゼルバッハ部位は鼻血が起こりやすい[69]。

眼動脈の分枝である前および後篩骨動脈は、鼻腔蓋、甲介骨上部、骨中隔上部、篩骨洞および前頭洞に血流を供給している[71]。前篩骨動脈はまた、中隔軟骨下部への供給にも役立っている[5]。 眼動脈のもう1つの分枝は、鼻背動脈で、終動脈であり、眼窩から出て鼻背に分布している[72]。

顎動脈の分枝には、大口蓋動脈、蝶口蓋動脈とその分枝である外側後鼻枝、中隔後鼻枝、咽頭枝、眼窩下動脈とその分枝である前上歯槽動脈と後上歯槽動脈がある[73]。

蝶口蓋動脈と篩骨動脈は鼻腔の外壁に分布している[74]。さらに顔面動脈の分枝である上唇動脈からも血流供給がある[75]。蝶口蓋動脈は主に鼻粘膜への血流供給を担う動脈である[5]。

鼻翼の皮膚は、顔面動脈の中隔枝および外側鼻枝から血流を供給される[5]。鼻翼の外側の皮膚および鼻背は、眼動脈の分枝である鼻背動脈および顎動脈の眼窩下枝から供給される[5]。

静脈

鼻の静脈には、鼻の横に分布する眼角静脈があり[76]、鼻翼から外側鼻静脈が合流する[77]。眼角静脈は上唇静脈とも合流する[77]。鼻背からのいくつかの小静脈は、鼻根で滑車上静脈に合流する[78]。

鼻腔の後方、特に下鼻道の後方には、ウッドラフ静脈叢として知られる静脈叢がある[79]。この静脈叢は、筋肉や線維のような軟部組織はほとんどない、肉薄の太い静脈で構成されている。この部分の粘膜も薄く、構造物に乏しい[80]。この部位は鼻腔後方からの出血が起こりやすいことで有名であるが、頻度は低い[81]。

リンパ管

鼻のさまざまな部位から、表在リンパ管は静脈とともに走行し、深在リンパ管は動脈とともに走行する[82]。リンパ液は、内側と外側の両壁を含む鼻腔の前半分から流出し[4]、外鼻の皮膚のリンパ液と合流して顎下リンパ節に流入する[4][5]。残りの鼻腔および副鼻腔からのリンパ液はすべて、直接または咽頭後リンパ節を介して、上深頸リンパ節に排出される[5]。 鼻腔底後部はおそらく耳下腺リンパ節に排出される[5]。

神経支配

要約

視点

鼻および副鼻腔への神経支配は、三叉神経(第V脳神経、Cranial Nerve、略称CN V)の2つの分枝、すなわち、眼神経(CN V1)、上顎神経(CN V2)、およびこれらからの分枝である[5][24]

鼻腔では、鼻粘膜は神経支配の観点から、後下部と前上部に分けられる[83]。後下部は上顎神経の枝であり、鼻中隔に達する鼻口蓋神経によって支配される。大口蓋神経の外側鼻枝は鼻腔側壁を支配する[24]。前上部は、眼神経の分枝である鼻毛様体神経とその分枝である前・後篩骨神経に支配されている[24]。

外鼻のほとんど - 鼻背、および鼻尖は、滑車下神経(鼻毛様体神経の枝)によって支配される[5][24]。前篩骨神経の外枝は、鼻根と鼻翼の間の皮膚の領域にも分布している[24]。

鼻翼は、CN V2、すなわち眼窩下神経の鼻枝が分布し、眼窩下神経内鼻枝は鼻中隔および鼻前庭を支配する[24][84]。

上顎洞は、上顎神経からの上歯槽神経および眼窩下神経によって支配されている[24][85]。前頭洞は、眼窩上神経の枝が分布している[24]。篩骨洞は、鼻毛様体神経の前篩骨枝および後篩骨枝によって支配されている[24]。蝶形骨洞には後篩骨神経が分布している[24]。

運動

鼻の筋肉は顔面神経の枝に支配されている。すなわち、鼻筋は顔面神経頬筋枝に支配される。顔面神経頬骨枝の一つからも支配されることがある[5]。鼻根筋は顔面神経側頭枝と頬骨下枝から供給される[5]。鼻中隔下制筋は、顔面神経頬筋枝と、時に頬骨枝によって支配されている[5]。上唇鼻翼挙筋は、顔面神経の頬骨枝と上頬筋枝によって支配されている[5]。

嗅覚

→「鋤鼻受容体」も参照

嗅覚は嗅神経によって伝達される[5]。嗅神経は非常に細い無髄の軸索の束で、嗅粘膜の嗅覚受容体ニューロンに由来する。軸索の成熟段階は様々で、嗅上皮のニューロンの絶え間ない交代を反映している。叢状のネットワークが、嗅覚鞘細胞に取り囲まれた軸索の束によって、粘膜固有層に形成されている。束になった軸索は20もの枝に分かれ、篩板を横切り、その上の嗅球に入り、糸球体でシナプスを形成する。各分枝は、鼻の骨膜と連続する硬膜に囲まれている[5]。

自律神経支配

鼻腔内の鼻粘膜にも自律神経が分布している[5]。深錐体神経からの節後神経線維は、大錐体神経からの節前神経線維と合流して翼突管神経を形成する[86]。交感神経の節後神経線維は内頚動脈周囲神経叢から深錐体神経、翼突管神経、翼口蓋神経節を経て鼻粘膜に分布している[86]。翼口蓋神経節由来の副交感神経節後線維は、上顎神経の枝を介して鼻粘膜に分布し、鼻粘膜腺の分泌を促進する[5]。交感神経刺激は鼻粘膜の容量血管(静脈)を収縮させる[87]。鼻づまりは副交感神経系の亢進よりも、交感神経系の活動低下が関与していると推測されている[87]。

Remove ads

発生

要約

視点

鼻の発生

胚の初期発生では、神経堤細胞が移動し、咽頭弓の外胚葉系間充織を形成する。発生第4週末までに、最初の一対の咽頭弓は、対になっていない前頭鼻隆起、対になっている下顎隆起、および対になっている上顎隆起の計5つの顔面隆起または突起を形成する[88][89]。前頭鼻隆起は脳胞の前にある間充織の増殖であり[88]、口陥の上縁を構成している[89]。前頭鼻隆起からは鼻板を経て内側鼻隆起と外側鼻隆起が形成される[90]。内側鼻隆起は鼻梁と鼻尖を形成し、外側鼻隆起は鼻翼または鼻の側面を形成する[90]。

5週目には、上顎隆起が大きくなり、同時に前頭鼻隆起の外胚葉がその両側で厚くなり、さらに大きくなって鼻板を形成する。この発生は前脳の腹側部分によって誘導される[88][89]。6週目には、各鼻板の外胚葉が侵入して、くぼんだ楕円形の凹みを形成し(鼻窩)、その凹み周囲には堤状の組織の隆起が形成される[89]。各鼻窩は、外縁に外側鼻隆起、内縁に内側鼻隆起を形成する[88][89]。

胎生6週目には、鼻窩は下層の間充織に入り込んで深くなる[88]。この時期、内側鼻隆起は互いに向かって移動し、融合して鼻梁と鼻中隔の原基を形成する[89]。この移動は、内側に向かって内側鼻隆起を圧迫する上顎隆起の発達によって助けられる[90]。内側鼻隆起は、表面と深部で癒合する[88]。合流部は上顎の額間部を形成し、これは鼻中隔の吻側部分と連続している[90]。上顎隆起の先端も成長し、顎間部と融合する。顎間部は上唇の人中を形成する[88]。

6週目の終わりには、鼻窩はさらに深くなり、融合して大きな外胚葉性の鼻嚢を形成する[90]。この鼻嚢は顎間部の上方および後方に位置する[90]。7週目に入ると、鼻嚢の底と後壁が成長し、鼻鰭(nasal fin)と呼ばれる厚くなった板状の外胚葉構造を形成する[89]。鼻鰭は鼻嚢と口腔を隔てている[90]。鼻鰭の中では、鼻嚢と融合する小胞が発達する[90]。これによって鼻嚢は大きくなり、同時に鼻鰭は薄くなり、鼻孔と口腔を隔てる膜-口鼻膜(oronasal membrane)-になる[89]。7週目に口鼻膜は破裂し、崩壊して開口部-単一の原始後鼻孔(primitive choana)-を形成する[90]。顎間部は後方に伸びて、鼻腔底を構成する一次口蓋を形成する[89]。8週目から9週目にかけて、上顎突起の内側壁から1対の細い延長部が形成される。この延長部は口蓋棚(palatine shelves)と呼ばれ、二次口蓋を形成する[88][89]。二次口蓋は内部が軟骨化・骨化して、鼻腔の最終的な床部である硬口蓋を形成する。この間、前頭鼻隆起の外胚葉と中胚葉が鼻中隔を形成する[90]。鼻中隔は鼻腔の屋根から下に成長し、正中線に沿って発達する口蓋と融合する[90]。鼻中隔は鼻腔を2つの流路に分け、この時期に明瞭となっている後鼻孔を通して咽頭に開口する[88][89]。

鼻のこの発生段階で問題が生じると、後鼻孔閉鎖症(鼻腔がない、または閉じている)[1]、顔面裂[2]、前頭鼻異形成(鼻とその周囲の発育に欠陥がある、または不完全である)[91]などの先天性異常を引き起こすことがある[92]。このような鼻の先天性奇形は感染や奇形そのものによる合併症を予防するために、早期の手術が必要となる[93]。

新生児は生後最初の6週間は鼻で呼吸するため、正常な出生前発育が極めて重要であり、両側の鼻腔閉塞は解消するために緊急の治療が必要となる[94]。

副鼻腔の発生

上顎洞、篩骨洞、蝶形骨洞、前頭洞の4対の副鼻腔のあるものは胎児期末に発生するが、他は出生後に鼻腔の側壁の小さな憩室として発生し、それぞれの名前を冠する骨内に鼻腔の延長として成長していく[90]。上顎洞は新生児では直径3-4mmほどであり、前篩骨洞と後篩骨洞にはごく小さな洞が存在するだけである[90]。前頭洞も蝶形骨洞は出生時には存在しない。これらの副鼻腔は生後に発達していく[90]。一般に前頭洞は7才までにX線写真で認められるようになる[90]。篩骨洞が篩骨内で発達を終えるのは、思春期まで待たねばならない[89]。

蝶形骨洞は、篩骨洞の蝶形骨への拡張部である。蝶形骨洞は、篩骨洞の蝶形骨への延長部であり、2歳頃から発達し始め、小児期に増大し続ける[24]。

前頭洞は、小児期の5~6年目に初めて発達し、青年期を通じて拡大し続ける[89]。各前頭洞は、2つの異なる発生源から発生する2つの独立した空間から構成される[89]。これらは決して癒合しないので、内容物は別々に排出される[89]。

Remove ads

機能

呼吸

鼻は呼吸器系の上気道の最初の器官である。その主な機能は、吸入された空気を加温、保湿し、微粒子は濾過して体内に供給することにある[45]。鼻孔にある鼻毛は大きな粒子を捕捉し、肺への侵入を防ぐ[3]。

左右鼻腔にそれぞれ3つずつ配置された鼻甲介は、空気の通り道として4つの溝を提供し、その溝に沿って空気が循環し、上咽頭へと移動する[95]。鼻甲介と副鼻腔を含む内部構造と空洞は、鼻から吸入した空気を調整するための統合システムを形成している[95]。この機能には鼻粘膜の主要な役割も含まれ、その結果、肺に到達する前の空気の調整は、肺の内部環境と適切な機能を維持する上で重要である[96]。鼻甲介と鼻道が作り出す乱流により、粘膜の加温、湿潤、ろ過が最適化される[97]。これにより、上気道のこれらの構造は、下気道のよりデリケートな構造への空気の通過において、主要な保護的役割を果たす[95]。

くしゃみは、口や鼻から不要な粒子を排出するために、鼻粘膜の刺激によって開始される重要な防御反射作用である[98]。光くしゃみ反射は、明るい光などのさまざまな刺激によって引き起こされる反射である[99]。鼻はまた、呼吸される空気の温度に関する感覚情報を提供することができる[100]。

鼻の形状のバリエーションは、おそらく温度と湿度の地域差に適応したものであるという仮説が立てられているが、性淘汰など他の要因によって引き起こされた可能性もある[101]。

嗅覚

鼻は嗅覚系でも主要な役割を果たしている。鼻には、嗅覚を司る特殊な細胞、嗅覚受容ニューロンが存在する。鼻腔上部の嗅粘膜には、嗅腺またはボーマン(Bowman)腺と呼ばれる鼻腺の一種があり、嗅覚に役立っている。鼻甲介もまた、空気の流れを嗅覚領域に導くことによって、嗅覚機能を助けている[97][102]。

音声

→詳細は「音声」を参照

音声は肺からの圧力で生成される。これを鼻からの気流を利用して変化させることができるのが、鼻音化と呼ばれるプロセスである。これは、鼻と口の両方から空気を逃がすことによって、軟口蓋を下げて鼻母音と鼻音を生成することを含む[103]。鼻気流はまた、吸着鼻音と呼ばれる吸着音の一種を生成するためにも使用される[104]。 副鼻腔の大きく中空の空洞は、共鳴室として機能し、そこを通過する音声やその他の発声振動を修正し、増幅する[105][106]。

Remove ads

臨床的意義

要約

視点

鼻に関して、よく起こる疾患のひとつに鼻血(鼻出血)がある[107]。ほとんどの鼻血は、鼻中隔の前方下部にある血管叢であるキーゼルバッハ部位で起こる[108]。非外傷性の鼻出血の割合は少なく、ウッドラフ静脈叢で起こる。ウッドラフ静脈叢は、下鼻道の後部にある太く壁の薄い静脈の静脈叢である[80]。

もう1つの一般的な疾患は鼻閉(鼻づまり)で[109]、これは感染症、特に副鼻腔炎[110]、他にはアレルギー性鼻炎[111]や血管運動性鼻炎[112]などが原因である。口呼吸の原因となる慢性的な鼻閉により、鼻孔の開存性が大きく損われることがある[113]。いびきの原因の1つは鼻閉であり[114]、鼻ストリップなどのいびき防止器具は、鼻孔を開大させて気道を確保するのに役立つ[113]。鼻孔の開大(鼻翼呼吸、Nasal flaring)は、通常、小児の呼吸困難でみられる[115]。鼻閉は、しばしば嗅覚の喪失(無嗅覚症)や減退(嗅覚減退も引き起こす[116]。これは、外傷、カルマン症候群、パーキンソン病、など、他の疾患でも起こることがある[117][118]。新型コロナウイルス感染症によく見られる症状でもある[119]。副鼻腔の1つ、上顎洞の開口部は、この空間の高いところで鼻腔と交通しているため、内部の液体が排出されにくく、副鼻腔炎を起こしやすい[120]。

鼻閉の症状緩和目的では、フェニレフリン、プソイドエフェドリンや抗ヒスタミン薬などを含有する充血除去薬が有効である[121][122]。

小児では、鼻は異物が入りやすい部位である[123]。また、鼻は凍傷になりやすい露出部位のひとつである[124]。

ヒトの鼻およびその周囲の静脈は弁を持たないので、血流が逆行しやすく、鼻からの感染が脳に広がる可能性がある(逆行性感染)[125]。このため、鼻と上顎を含む口角から鼻梁にかけての領域は、"danger triangle of the face"(顔の危険な三角形)として知られている[125]。

鼻の一部の破壊または損傷をもたらす可能性のある感染症またはその他の状態には、鼻瘤[126]、皮膚癌、特に基底細胞癌[127]、鼻腔癌・副鼻腔癌[128]、多発血管炎性肉芽腫症[64]、梅毒[129]、ハンセン病[65]、コカインの常用[130]、クロムおよびその他の毒物[131]がある。成長ホルモンの過剰によって起こる先端巨大症では、鼻がホルモンに刺激されて大きくなることがある[132]。

一般的な解剖学的変異は、含気鼻甲介として知られる鼻甲介内の空洞である[133]。まれに、空洞内にポリープが形成されることがある[134]。通常、空洞は小さく、症状はないが、大きくなると副鼻腔の排膿障害を引き起こすことがある[135]。

脳への薬物送達を含め、一部の薬物は鼻腔内投与が可能であり、これには鼻内噴霧や外用薬が含まれる[100][136][137]。鼻粘膜は消化管などの他の粘膜よりも薬物の透過速度が速く、肝臓での初回通過効果も回避でき、薬物投与に有利な条件が揃っている[138]。

中隔軟骨は、コカインの反復吸入によって破壊されることがある[139]。コカインは鼻の血流を阻害し、その結果、鼻の骨格が広範囲に崩壊する可能性がある[139][140]。

くしゃみは、排出された飛沫に含まれる感染症を媒介する。この感染経路は空気感染またはエアロゾル感染と呼ばれる[141]。

手術

→「鼻形成術」を参照

大鼻翼軟骨の位置が悪いと、適切な支持を欠き、外鼻弁の機能に影響を及ぼすことがある[142]。これは、特に深い吸気時に呼吸の問題を引き起こす可能性がある[142]。鼻の構造の障害による呼吸の問題を修正するための外科的処置は、鼻形成術と呼ばれ、これは英語圏では、一般的に "nose job"[143]と呼ばれる美容整形手術で行われる処置でもある[144]。

鼻閉の一因である、鼻中隔弯曲症に対しては鼻中隔矯正術が行われる[145]。鼻甲介の腫脹も鼻閉の原因となるため、鼻甲介切除術によって外科的に治療することがある[146]。

外傷によって鼻骨骨折が起こることがあるが、外鼻の損傷と鼻骨骨折は顔で起こる外傷では最も頻度が高い[147]。症状は外鼻の変形、鼻血、圧痛、皮下出血などである[148]。軽度の骨折は対症療法のみでよいが[148]、脱臼を引き起こすような重度の骨折では、整復術として知られる手術が実施されることがある[147]。

鼻および副鼻腔のいくつかの鼻処置は、低侵襲の鼻内視鏡を用いて実施することができる[149]。これらの処置は、副鼻腔の通気、粘膜繊毛クリアランスの回復、副鼻腔粘膜の健常性維持を目的としている[150]。

一部の非鼻腔手術は、鼻から挿入する内視鏡を使用して実施することもできる。このような内視鏡下鼻内手術は、頭蓋底前部の腫瘍の摘出に用いられる[151]。

鼻の外科的修復が技術的に可能となったのは18世紀末前後からであり、それまでは革、木、紙や金属で作られた義鼻が用いられていた[152]。

Remove ads

社会と文化

鼻の見た目を変えるために、美容外科手術を選択する人々がいる[153]。鼻筋の通った鼻は、古代の中国やインドなど、多くのアジア文化圏で共通の美の理想とされてきた[154][155]。鼻がその人の美を表すものとして、箴言として、

クレオパトラの鼻。それがもっと短かったなら、大地の全表面は変わっていただろう。

が有名であるが[157]、些細なことで世界は変わることが、パスカルの本意であったとされる[157][158]。

鼻孔、鼻中隔、鼻梁などにピアスをあけることも一般的である。"DIY nose lifts"は自前で鼻の穴に埋め込むシリコン片[159]、またはクリップ状の形状をしたデバイスであり[160]、鼻形成術に対する低侵襲な代替として提案され、販売されている[161]。

鼻をほじることはよくあるくせだが、多くの文化ではタブーと見なされている[162]。強迫的になると、"rhinotillexomania"と呼ばれる[163]。ウィスコンシン州住民1000人を対象として行われたアンケートでは254人が回答し、91%が鼻をほじると回答した[164]。医学的リスクとしては、感染の波及、鼻血、まれに鼻中隔穿孔などがある[163][164]。小児はアレルギー性鼻炎の症状として、手で鼻を擦りあげる鼻こすり(allergic salute)が見られることがあり[165]、速く、乱暴な鼻こすりが習慣化されると、transverse nasal crease(鼻の横皺)ができ、小児期や成人期の恒久的な身体的変形として残ってしまうことがある[166][167]。

ニュージーランドでは、鼻を押すこと(ホンギ)はマオリ族に由来する伝統的な挨拶である[168]が、現在では一般的に特定の伝統的なお祝いに限られている[169]。

刑罰として、あるいは討ち取った敵の数を数える目的でヒトの鼻をそぎ落とす行為を「鼻削ぎ」といい、歴史上、古代エジプト、ギリシア、ローマ、ヨーロッパ、など世界各地で行われてきた[152]。日本の京都市東山区にある耳塚には、1592年から1598年にかけて日本が朝鮮を侵略した「文禄・慶長の役」の際に殺された少なくとも38,000人の朝鮮人の切断された鼻や耳が祀られている[170]。

Remove ads

ネアンデルタール人

ジブラルタル博物館のクライヴ・フィンレイソンは、ネアンデルタール人の大きな鼻は寒さへの適応であると述べている[174]。アメリカ自然史博物館のトッド・C・ライは、霊長類と北極圏の動物の研究では、副鼻腔のサイズは、極寒の地域では、アレンの法則に従って拡大するのではなく、縮小することが示されていると述べている[175]。したがって、トッド・C・ライは、大きく突き出たネアンデルタール人の鼻の形態は、中東とアフリカの暑い気候のために進化したものであり、彼らがヨーロッパに入ったときも変わらなかったと結論付けている[175]。

バルセロナ大学動物生態学部のミケル・エルナンデスは、「エスキモーとネアンデルタール人の高くて狭い鼻」は「寒くて乾燥した環境への適応」であり、空気を暖め、保湿し、「呼気からの熱と湿度の回復」に貢献するからだと述べている[176]。

脚注

参考文献

関連文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads