トップQs

タイムライン

チャット

視点

ビタミンD

ヒトのビタミンの一つ ウィキペディアから

Remove ads

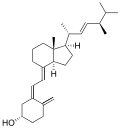

ビタミンD (vitamin D) は、脂溶性ビタミンの一種であり、カルシウムやリンの腸内吸収を促進することで骨の健康を維持するほか、多くの生物学的機能に関与する[1][2]。ヒトにおいて重要なビタミンDには、植物由来のビタミンD2(エルゴカルシフェロール)と動物由来のビタミンD3(コレカルシフェロール)がある[3][4]。ビタミンD3は主に皮膚で紫外線B波(UVB)を浴びることで合成されるが、魚類や卵黄などの食品にも含まれている[5]。ビタミンD2は主にキノコ類に含まれている[6][7]。

紫外線B波(UVB)曝露による体内合成が可能であるため、ビタミンDは従来のビタミンの定義には完全には当てはまらず、条件付きビタミン[8][9]やプロホルモンとしても位置付けられている[10][11]。高緯度地域では冬季の日照不足による欠乏が問題となるため[12]、欧米諸国では食品へのビタミンD強化が行われている[13][14][15]。また、必要に応じてサプリメントによる補充も推奨される場合がある[16][17]。ただし、すでに十分な血中濃度を持つ人々に対するサプリメントの健康上の利点は証明されていない[2][18][19]。

ちなみにビタミンD1は、ビタミンD2を主成分とする混合物に対して誤って与えられた名称であるため、現在は用いられない。

Remove ads

生合成

要約

視点

皮膚での生成

ビタミンDは、主に日光に含まれる紫外線B波(UVB)によって皮膚で合成される。この過程は、表皮の基底層や有棘層に存在する7-デヒドロコレステロールがUVBを吸収し、光化学反応を経てコレカルシフェロール(ビタミンD3)が生成される[20]。

1922年、7-デヒドロコレステロールに紫外線を照射することで脂溶性物質が生成されることが確認され、この物質は現在「ビタミンD3」として知られている[21][22]。ドイツのゲッティンゲン大学のアドルフ・ヴィンダウスは、ステロールと関連ビタミンの構造解明により1928年にノーベル化学賞を受賞した[23]。彼の研究助手であるアルフレッド・ファビアン・ヘスは「光はビタミンDと等しい」と述べた[24]。

7-デヒドロコレステロールは、ヒトを含むほとんどの脊椎動物の皮膚中で大量に生成される[25]。ビタミンDの生成には波長300nm付近の紫外線(UVB)が効果的であり、この光は「ドルノ線」と呼ばれる[26]。

ヒトでは、午前10時から午後3時の太陽光を週に2回、5分から30分間、顔、手足、背中に浴びることで十分な量のビタミンDが体内で生合成される[27][28]。生成されたビタミンDは脂肪組織や筋肉に保存され、必要に応じて徐々に血流へ放出される[29][30]。ビタミンDの半減期は約15 - 25日であるが、脂肪組織からの徐々な放出により、全身での維持期間はさらに延長されると考えられている[31]。

注意点として、窓ガラスはUVBを遮断するため、窓越しの日光浴ではビタミンDを合成することはできない[32][33][34]。また、日焼けマシーン(サンベッド)は主にUVAを放出するため、内因性ビタミンD合成にはほとんど寄与しない[35][36]。日焼け止めについては、十分な量が塗られていなかったり、適切に塗り直されない場合には、ビタミンDが合成されることがある[37][38][39]。

ビタミンDの合成量は、季節や緯度(日光照射の角度と強さ)に大きく影響される[40]。日本では、最北端の稚内(北緯45度)でも、1年を通じてビタミンDの合成が可能であり、年間のおよそ半分の期間は数分から数十分の日光曝露で必要量を合成できる[40]。これに対し、西ヨーロッパ諸国や北欧諸国はより高緯度に位置しており、例えばフィンランドの首都ヘルシンキ(北緯60度)では、冬季には太陽高度が低いため紫外線B波(UVB)が地表にほとんど届かず、約4か月間はビタミンDを皮膚で合成することができない[40]。

日本人に最も多い肌の色スキンタイプIIIの場合、顔と手のひらだけを紫外線に曝露した条件で、7月の北海道札幌市、茨城県つくば市、沖縄県那覇市では、10µgのビタミンD生成に必要な日光浴時間は10 - 20分程度である。しかし12月では、それぞれ139分、41分、14分と大幅に増加する[41]。紫外線をビタミンD合成に必要な時間の2 - 3倍を超えて浴びると、紅斑(日焼け)のリスクが生ずる[42][35][43]。

国立環境研究所は、有害紫外線モニタリングネットワークを活用し、日本国内11地点で10μgのビタミンD生成に必要な時間や単位時間当たりの生成量を計算し、「ビタミンD生成・紅斑紫外線量情報」としてウェブサイト上で提供している。この情報は地域ごとの紫外線量やビタミンD生成効率をリアルタイムで確認できる[44]。

ある種の動物では、毛皮や羽根が紫外線の皮膚への到達を妨げている。鳥類や毛皮を持つ哺乳類においては、皮膚から毛皮や羽根に皮脂を分泌し毛繕いすることによって口からビタミンDを摂取している[45]。

ハダカデバネズミでは、25-ヒドロキシビタミンDが血中で検出されないように、元来コレカルシフェロール(ビタミンD)を欠損しているように見える[46]。実際、ハダカデバネズミは、完全地中棲であるので太陽光にあたることはない。興味深いことに、ハダカデバネズミは老化に対して耐性があり、健康な血管機能を維持でき[47]、齧歯類の中でとび抜けて寿命が長い[48]。

生成メカニズム(ビタミンD3)

コレステロール合成の前駆体であるプロビタミンD3(7-デヒドロコレステロール)(下図左)が、皮膚上で紫外線を受けてステロイド核のB環が開き、プレビタミンD3((6Z)-タカルシオール)(下図右)となる。

プレビタミンD3(下図左)は、自然発生的にビタミンD3(コレカルシフェロール)(下図右)へ異性化する。プレビタミンD3からのビタミンD3(コレカルシフェロール)への転移は、室温では12日間で完了する[49]。

皮膚で産生されたものであれ経口摂取されたものであれ、ビタミンD3(コレカルシフェロール)(下図左)は、肝臓でC25の位置でヒドロキシ化の代謝を受け 25-ヒドロキシコレカルシフェロール(別名25(OH)D3、カルシジオール)(下図右)へと変化し[50]肝細胞に貯えられ、必要なときにα-グロブリンと結合しリンパ液中に放出される。なお、Cの番号はステロイドやコレステロールの構造と炭素の番号に由来する。

カルシジオール(下図左)は、腎臓の尿細管に移送され、2つの種類のビタミンDの型に変化する。一つは活性型ビタミンD(1,25-ジヒドロキシビタミンD3、カルシトリオール)(下図右)となる[50]。ヒドロキシ化されたC1は下側リング右側に位置する。 ホルモン作用を有する活性型ビタミンD(カルシトリオール)は、副甲状腺ホルモンに加えて低カルシウム、低リン酸状態により活性化したカルシジオール-1-モノオキシゲナーゼ(1α-ヒドロキシ酵素)によって生成される。

1α-ヒドロキシ酵素が不活性な場合には、別の酵素がカルシジオールのC-24をヒドロキシ化して、もう一つの非活性型ビタミンD(24,25-ジヒドロキシビタミンD3)(下図左)を生成する[50]。この反応によりカルシジオールは生化学的な作用から不活性化される。 また、不要となったカルシトリオールは、カルシトリオール24-ヒドロキシラーゼの触媒作用によってカルシトロン酸(下図右)が生成される。この物質は、水に溶け、尿中に排泄される。

作用のメカニズム

カルシトリオールは、循環器系に放出される。リンパ液中の輸送物質であるビタミンD結合タンパク質(VDBP)と結びついてカルシトリオールは、様々な対象臓器に運ばれる[51]。 カルシトリオールは、対象細胞の細胞核内に主に所在するビタミンD受容体(VDR)と結びついてその生体効果を発現する[51]。カルシトリオールとビタミンD受容体(VDR)との結びつきは、腸内でカルシウム吸収に関わっているようにビタミンD受容体が(TRPV6[腸内でのカルシウム吸収の第一段階をつかさどる膜カルシウムチャンネル]やカルビンディン[腸及び腎臓でのビタミンD依存型のカルシウム結合タンパク質として初めて発見されたカルシウム結合タンパク質]のような)輸送タンパク質の遺伝子発現を調節する転写因子として作用させることである。

ビタミンD受容体は、ステロイド/甲状腺ホルモンの核内受容体の一群に属している。脳、心臓、皮膚、生殖腺、前立腺及び乳房を含むほとんどの臓器の細胞で作用している。腸、骨、腎臓及び副甲状腺の細胞でのビタミンD受容体の活性化は、(甲状腺ホルモン及びカルシトニンの補助により)血中のカルシウム及びリン酸の濃度の維持及び骨密度の維持を司っている[52]。 ビタミンD受容体は、細胞の増殖と分化に関わっていることが知られている。ビタミンDは免疫システムにも影響を及ぼしているし、ビタミンD受容体は、単核白血球、活性化T細胞及びB細胞を含むいくつかの白血球で作用している[53]。

ビタミンD受容体以外の様々なメカニズムの作用が知られている。これらの作用のうち重要なものの一つとして形態形成に関わるホルモンなどシグナル伝達経路によるシグナル伝達の天然の酵素阻害剤としての作用がある[54][55]。

Remove ads

摂取

要約

視点

紫外線B波(UVB)を浴びることで皮膚で合成されるほか、魚類や卵黄、シイタケなどのキノコ類を食べることで摂取できる[56][57]。紫外線によるビタミンDの合成効率は、季節や地域、生活習慣、肌の色などによって異なる[56][58]。例えば、日本では冬季の北日本地域で紫外線量が不足しやすいため、食事からの摂取が重要な補完手段となる[59][60]。

ビタミンDにはビタミンD2とビタミンD3があり、それぞれ異なる供給源から得られる。ビタミンD2は植物に含まれるエルゴステロールから生成され、主にシイタケなどのキノコ類に含まれる。ビタミンD3は動物性食品に含まれる7-デヒドロコレステロール (7-DHC) から生成され、魚類や卵黄などが主な供給源である[6][61]。「日本食品標準成分表2020年版」によると、生しいたけ100gあたりのビタミンD含有量は0.5μgである一方で、さば缶詰(水煮)100gあたりのビタミンD含有量は11.0μgとされており、動物性食品の方がビタミンDを多く含むことが示されている[62]。なお、キノコ類は紫外線で処理することでビタミンD2の含有量を大幅に増やすことができ、その量は変動することが知られている[63][64]。

母乳にはビタミンDが少量しか含まれないため、完全母乳栄養児は欠乏しやすいとされている。米国小児科学会は新生児への1日約5μg(200IU)の補充を推奨している[65][66]。2020年版の厚生労働省「日本人の食事摂取基準」では、1才以上の摂取基準の目安量が引き上げられた[67]。

過剰なビタミンD摂取は腎機能障害や高カルシウム血症、小児では成長遅延を引き起こす可能性がある。耐容上限量は成人で100μg/日(4,000IU)とされている[13][67]。

食事摂取基準

紫外線による体内合成があるため、必要量の設定が非常に難しい栄養素である[68][69]。脂溶性栄養素であるビタミンDは体内に蓄積しやすく、過剰に摂取すると排泄されにくい特徴があり、数日間摂取しない日が続いても体内に蓄えられた分を利用できるため、毎日必ず摂取する必要はない[68]。1日あたりの摂取目安量は設けられているが、脂溶性栄養素の場合は長期的な視点で必要量を考慮することが求められる[68]。また、ビタミンDが十分に機能するためには食事からの摂取だけでなく適度な日光浴も必要である[68][70]。そのため、日本の食事摂取基準の表には目安量や耐容上限量とともに「適度な日光浴を心掛けるように」との注釈が記載されている[68][70]。

アメリカとカナダの食事摂取基準(DRI)では、紫外線曝露による体内合成を考慮せず、食事からの摂取量のみを基準としている。この方針は、屋内生活の増加や紫外線防護習慣、高緯度地域における冬季の日照時間不足など、十分な紫外線曝露が制限される状況を反映したものある[2][71]。これらの基準では骨の健康維持に必要な血清25(OH)D濃度を20ng/mLとし、この値を達成するための成人推奨量(RDA)として15µg/日が設定されている[71]。ただし、この推奨量は冬季のアラスカなど紫外線B波(UVB)がほとんどない地域のデータに基づいており、日本には直接適用できないことが指摘されている[72]。

日本の「日本人の食事摂取基準」(2025年版)では、骨の健康維持を目的として血清25(OH)D濃度20ng/mLを達成するために、18歳以上の男女におけるビタミンDの目安量を9.0μg/日と設定している[69][40]。この目安量は、紫外線曝露による体内合成量を考慮した北欧諸国の基準を参考に策定されており、北欧諸国の推奨量10μg/日と日本人の現行摂取量との中間値を採用している[69][40]。生活習慣病予防については科学的根拠が不十分なため、目標量は設定されていない[40][70]。

日本人のビタミンD摂取量は約80%が魚介類由来であり[73][40]、そのため摂取量の日間変動が大きいという特徴がある[73][68]。2023年に実施された8日間の秤量食事記録法による全国調査では、ビタミンD摂取量の中央値は男性7.9μg/日、女性7.0μg/日と報告されている[74]。2019年4月から2020年3月に東京都内で実施された健康診断調査(対象者5,518人)では、検出されたビタミンDのほとんどが動物性食品や日光由来のビタミンD3であり、植物由来(シイタケなど)のビタミンD2はほとんど含まれていなかった[75][76]。この調査では98%が血中ビタミンD濃度30ng/mL未満であり、日本内分泌学会・日本骨代謝学会が定める「充足」基準を満たしていなかった[75][76]。一方、厚生労働省は骨折予防など骨の健康維持を重視し、20ng/mLを参照値としている[77]。血清25(OH)D濃度が20ng/mL未満では骨折発生率が上昇することが報告されているが、2025年時点ではこの濃度以上で骨折リスクがさらに低下するかどうかは明らかではない[78]。ビタミンDは日光暴露によって体内合成されるため、望ましい血中濃度を維持するために必要な摂取量を正確に算定することは現時点では困難である[69][70]。厚生労働省の報告書では、ビタミンD摂取基準の策定において紫外線曝露量の個人差を考慮する必要性が強調されている。また、日本人における日照時間・食事摂取量・血中濃度の相関データ不足やカルシウム併用効果の解明が今後の課題と指摘されている[69][79]。

サプリメント

ビタミンDは、日光浴による皮膚での合成が主な供給源であるが、紫外線B波(UVB)が不足する秋から冬(10月から3月)には、食事や日光浴だけでは十分な量を摂取できない場合がある[83]。このため、一部の国では特定条件下でサプリメント補給が推奨されている[83]。

イギリスの国民保健サービス(NHS)は、秋から冬の期間にすべての人が1日10µg(400 IU)のビタミンDサプリメントを摂取することを推奨しているが、春から夏(4月から9月)には日光浴で十分なビタミンDを生成できる可能性があるとしている[83][14]。日光にほとんど当たらない人や特定の条件に該当する人々(例:介護施設で生活する人、肌を覆う服を着る人、肌の色が濃い人など)には、年間を通じてサプリメント摂取が推奨されている[83][14]。

日本では厚生労働省が示す「日本人の食事摂取基準(2025年版)」において、ビタミンDの目安量は18歳以上で9.0µg/日と設定されている[69][70]。この基準は日光浴と食事から十分な量を摂取することを基本としており、サプリメントについては公式な推奨がない[77][84]。消費者庁はビタミンDを含むサプリメントによる過剰摂取が未成年者に健康リスクをもたらす可能性があるとして注意喚起を行い、主食・主菜・副菜を揃えたバランスの良い食事を基本とするよう推奨している[85]。

高齢者では皮膚でのビタミンD合成能力が低下し、腎臓での活性型ビタミンDへの変換能力も減少する[86]。しかし、十分な日光曝露があれば、高齢者でも必要量を合成することが可能である[86]。日光曝露が不十分な場合には、食事やサプリメントによる補充が推奨される[86]。

サプリメントの摂取量については、1日10µg(400 IU)で十分であり、それ以上の高用量摂取は効果が得られない場合が多く、1日100µg(4,000 IU)以上の過剰摂取は有害となる可能性がある[83]。米国内分泌学会は、健康な成人において高用量ビタミンDサプリメント(日常推奨量600 - 800IU/日を超える摂取)は利益が限定的であるため推奨しないと報告している[87]。高齢者や妊娠中の女性、特定の疾患リスクを持つ人々には、より高い摂取量が必要とされる場合があるが、それでも1日4,000 IUを超えない範囲内での使用が求められている[87][88]。

可能であれば、サプリメントではなく食品からビタミンDを摂取することが推奨されている[85]。脂肪の多い魚、卵黄、キノコ(紫外線照射を受けたもの)、およびビタミンD強化食品(牛乳や植物性飲料など)が良い供給源とされている[89][83][7]。

D2 と D3

人間にとって重要なビタミンDには、植物由来のビタミンD2(エルゴカルシフェロール)と動物由来のビタミンD3(コレカルシフェロール)の2種類がある[90]。これらは構造や供給源が異なるものの、血中濃度を高める点ではどちらも有効であるとされている[91][92]。一部の研究では、ビタミンD3が血中25(OH)D濃度をより迅速に上昇させ、体内で長く活性を維持することが示唆されている[93][94]。しかし、ビタミンD2も同様に効果的であり、特に植物由来であるためヴィーガンや動物性食品を避ける人々に適した選択肢となる[63][95]。

Remove ads

欠乏症

要約

視点

→詳細は「ビタミンD欠乏症」を参照

ビタミンD欠乏症は、紫外線B波(UVB)曝露不足[96]、摂取量の不足、吸収障害[97]、代謝異常[98]など複数の要因が複合的に作用して発生する[2][71]。ビタミンDが不足すると、カルシウムやリンの吸収が妨げられ、小児ではくる病、成人では骨軟化症や骨粗鬆症などの骨疾患を引き起こす可能性がある[69][78]。また、高齢者では筋力低下や転倒リスクの増加も関連している[99]。ビタミンDは脂溶性ビタミンであり、水溶性ビタミンとは異なり、体内で数か月間にわたり貯蔵される特性を持つ[29][12]。このため、紫外線曝露が制限される冬季などでも、体内に蓄積されたビタミンDが使われることで、一定期間ビタミンDの機能を維持できると考えられている[12]。

高緯度地域では冬季の紫外線B波(UVB)強度が低下するため、皮膚でのビタミンD合成が不十分になる[12][100]。都市化による屋内生活の増加や大気汚染も紫外線曝露を制限する要因となる[97][101]。中東や南アジアでは伝統的な服装(ブルカやチャドル)による皮膚遮蔽が紫外線合成を妨げる一因となっている[102]。

加齢による皮膚の7-デヒドロコレステロール合成能力の低下や腎臓での活性型ビタミンDへの変換能力の減少も欠乏症リスクを高める[86]。肥満の場合は脂溶性ビタミンDが脂肪組織に隔離されることで血清ビタミンD濃度が低下する[103]。さらに、肥満治療として行われるバリアトリック手術後には脂溶性ビタミンの吸収が妨げられることが知られている[104]。消化管からの吸収障害(例:炎症性腸疾患・セリアック病)、慢性腎疾患、肝障害などもビタミンD欠乏症の主要な原因となる[105][106]。

血清25(OH)D濃度には民族間で差異があり、遺伝的および環境的要因が関与している。例えば、アフリカ系アメリカ人は白人と比較して血清25(OH)D濃度が低い傾向があるが、カルシウム吸収効率や骨密度が高く、高齢者においても骨粗鬆症や骨折のリスクが低いとされている[71]。このため、この集団に「標準」濃度を達成させるためにサプリメントを投与すると、有害な血管石灰化を引き起こす可能性がある[107]。

診断と測定

体内のビタミンDの栄養状態を評価するには、血液中の25-ヒドロキシビタミンD(25(OH)D)濃度を測定する方法が一般的に用いられる[68]。この物質は、ビタミンDが代謝されて生成されるものであり、その濃度はビタミンD状態を示す標準的な指標とされている[68]。25(OH)D濃度は、紫外線暴露や食事摂取を総合的に反映し[108]、25(OH)Dの半減期が約15日と安定しているため信頼性が高いとされる[2]。ただし、脂溶性の特性上、ビタミンDが脂肪組織に隔離されることで血清濃度が体内貯蔵量を過小評価する可能性がある[109]。一方で、活性型ビタミンDである1,25-ジヒドロキシビタミンD(1,25(OH)2D)は診断には通常使用されない。これは、副甲状腺ホルモン(PTH)、カルシウム、リン酸によって厳密に管理されており、半減期が約15時間と短いためである。また、ビタミンD欠乏症が極端にならない限り、この濃度は通常減少しない[2]。

血清25(OH)D濃度に基づく欠乏症の評価基準は国際的に統一されていないい[110]。アメリカ医学研究所(IOM)は30nmol/L未満を「欠乏」、40nmol/L以上を「骨軟化症予防に必要」、50nmol/L以上を「健康全般に十分」としている[71]。一方で、米国内分泌学会は25nmol/L未満を「欠乏」、30 - 50nmol/Lを「不足」[111]、75nmol/L以上を「最適」と定義している[9][112]。日本では、日本内分泌学会・日本骨代謝学会が血中ビタミンD濃度30ng/mL以上を「充足」と定義している一方で、厚生労働省は骨折予防など骨の健康維持を重視し20ng/mLを参照値として採用している[77]。

一般的な健康な集団に対して血清25(OH)D濃度をスクリーニングすることは費用対効果が低いとされている。その代わり、検査はビタミンD欠乏症状を示す人や欠乏リスク要因を持つ人に限定することが推奨されている[113][114]。

過剰症

→詳細は「ビタミンDの毒性」を参照

ビタミンDの過剰摂取は、主にサプリメントの不適切な摂取や製造ミスによって引き起こされる[115][116]。ビタミンDは脂溶性ビタミンであり、体の組織に蓄積される[68]。この保存機能は一時的な摂取不足を補う役割を果たすが、過剰摂取の場合には蓄積されたビタミンDが徐々に放出され、高カルシウム血症やその他の中毒症状を引き起こす可能性がある[29][117]。

過剰摂取は高カルシウム血症を引き起こし、食欲不振、体重減少、多尿、不整脈などの症状を伴う場合がある。さらに重篤な場合には、血管や組織の石灰化が進行し、心血管系や腎臓に障害を引き起こす[13][118][6]。また、腎結石のリスクが増加する可能性もある[118]。

日光浴によるビタミンD合成では過剰生成が起こらないとされている[13][26]。これは皮膚中のプレビタミンD3が熱異性化により不活性化するためであり、最大で1日あたり250µg(10,000IU)までしか生成されない[119][120]。

通常の食事ではビタミンDの過剰摂取は極めて稀である。食品や強化食品に含まれるビタミンD量では、中毒レベルに達することはほぼない[121][122]。

健康な成人におけるビタミンDの許容上限摂取量(UL)は100µg(4,000IU)/日とされている[13]。欧州食品安全機関(EFSA)は、健康障害が発現し始める最小摂取量を250/µg/日として、耐容上限量を100µg/日としている[69]。高カルシウム血症を伴うビタミンD中毒が報告されたケースでは、1,000µg(40,000IU)/日以上の摂取が必要とされていた。また、成人が数カ月間にわたり1,250µg(100,000IU)/日を摂取した場合、中毒症状が生じる可能性がある[123]。血清25(OH)D濃度が80 - 88ng/mL以上であると、高カルシウム血症が引き起こされる可能性があるが、この閾値は個人差が大きく、カルシウム摂取量の影響も受ける[69]。ビタミンDの過剰摂取による有害性は、血清25(OH)D濃度が150ng/mL(375nmol/L)を超えると顕著になる[123]。

米国環境保護庁(EPA)は雌ラットにおけるビタミンDの半数致死量(LD50)を619mg/kgと報告している。「The Nutrition Desk Reference」によれば、人間における毒性閾値は500~600µg/kg/日とされている。

Remove ads

適応

→詳細は「ビタミンD3外用薬」を参照

活性ビタミンD(カルシトリオール)やその他の活性ビタミンD3誘導体などが日本でも認可されている。

活性型ビタミンD3は、血中カルシウム濃度の上昇作用を利用して副甲状腺機能低下症の治療に用いられる[124]。また、ビタミンD3外用薬が尋常性乾癬や掌蹠膿疱症に用いられることがある。

イタイイタイ病は、ビタミンDの大量投与によりある程度症状が和らぐとされる[125]。

副作用

健康への影響

要約

視点

ビタミンD補充はくる病や骨軟化症など骨関連疾患の予防や治療に有効であることが広く認識されている[12][127]。一方で、骨以外の健康への影響については明確な結論には至っていない[128][129]。あるレビューでは、高齢者の死亡率が一時的に低下したこと以外、ビタミンDサプリメントが非骨疾患の発生率に影響を与えないことが示された[130]。ビタミンD補充は心筋梗塞、脳卒中、脳血管疾患、がん、骨折、膝の変形性関節症などの疾患に対するアウトカムを改善しないことが確認されている[131][132]。

骨の健康

この節は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2025年4月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

ビタミンDは、活性型ビタミンD(カルシトリオールまたは、1,25-ジヒドロキシコレカルシフェロール)として、次の方法により血中のカルシウム(Ca2+)濃度を高める作用がある。

骨折

2024年に発表されたランダム化比較試験(RCT)を対象としたメタ解析によると、健康な高齢者に対するビタミンDサプリメントの補給は、骨折リスクを有意に低減させないことが示された。むしろ、女性高齢者においては股関節骨折のリスクが増加する可能性があるため、健康な60歳以上の高齢者に対して、骨折予防目的でのビタミンDの服用を控えるように呼びかけている[134]。2022年に発表された研究でも、健康な中高年におけるビタミンD3サプリメントの摂取は、全骨折、非椎体骨折、大腿骨近位部骨折のリスクを有意に低減しないことが確認された。この研究では、1日2,000IUのビタミンD3を5年以上摂取した群とプラセボ群との間で有意差が認められなかった[135][136]。一方で、ビタミンDとカルシウムを併用した場合には、一部の研究で股関節骨折や全体的な骨折リスクがわずかに低下する可能性が示されている。ただし、この効果は主に施設入居者など特定の集団で認められるものであり、一般的な健康な高齢者には当てはまらない可能性がある。また、カルシウム併用による腎結石リスクの増加も報告されている[137][138]。

癌

観察研究では、血清中の25-ヒドロキシビタミンD濃度が低いことが癌リスクの増加と関連していることが示されている[139][140][141]。しかし、ビタミンD補給が癌リスクに及ぼす影響に関しては、十分な科学的根拠が不足している[2][142][143]。ただし、一部の研究ではビタミンD補給が癌死亡率を低下させる可能性が示唆されている[139][144]。2025年のレビュー論文を受けてビタミンDが大腸がん予防に有効と報じられたが、臨床的有意性が示されておらず、ビタミンD自体や特定の疾患への影響については依然として不明確である[145]。

心血管疾患

ビタミンD補充は、脳卒中、脳血管疾患、心筋梗塞、虚血性心疾患のリスク低下と関連していない[131][146][147]。また、一般集団においてビタミンD補充が血圧を低下させる効果も確認されていない[148][149][150]。あるメタアナリシスでは、カルシウムとビタミンDのサプリメントを併用した場合、脳卒中のリスクがわずかに増加することが報告されている[151]。

死亡率

米国全国健康栄養調査(NHANES)の情報を用いた研究では、一般住民において血中ビタミンD濃度が17.8ng/ml以下の低値であることは、全死亡率の増加とは無関係であるとの結論が示された[152]。この調査は、20歳以上の13,331人を対象に、1988年から1994年の6年間にわたってビタミンD濃度を測定し、その後2000年までの死亡率データを収集して評価したものである。

2024年に36,282人を対象とした事後解析では、カルシウムとビタミンDの摂取による影響が評価された。この研究では、閉経後女性のがんによる死亡リスクが7%低下する一方で、心血管疾患による死亡リスクが6%上昇することが報告された。この2つの影響が相殺された結果として、全死亡リスクには統計学的に有意な変化は認められなかった[153][154]。

ビタミンDは体内で恒常性(ホメオスタシス)を維持するために、複雑な調整メカニズムによって代謝がコントロールされている。最近の疫学研究では、血管機能を最適化するためにはビタミンD濃度が狭い範囲に保たれる必要があることが示唆されている。具体的には、ビタミンD濃度が自然な恒常性の範囲よりも高すぎたり低すぎたりすると、死亡率が増加する可能性があるとされている[155]。さらに、カルシフェロール(ビタミンDの活性型)のシステムにおいて、過剰または欠乏は異常な作用を引き起こし、早期老化や老化関連疾患のリスクを高める可能性がある。このことは、動物実験や細胞研究でも確認されており、適切なビタミンD濃度を維持することの重要性が強調されている[156][157][158]。

自己免疫疾患

ビタミンD受容体は免疫に関与する細胞型に存在するが、その機能は十分には解明されていない。一部の自己免疫疾患や感染症はビタミンD欠乏症と関連しているが、ビタミンDサプリメント補充が有益であるという証拠はないか、または有益ではないことを示す証拠がある[159][160][161][162]。

血漿中のビタミンD濃度が低いことが報告されている自己免疫疾患には、甲状腺疾患[163]、全身性エリテマトーデス(SLE)[164]、重症筋無力症[165]、関節リウマチ[166]、および多発性硬化症[167]がある。ただし、多発性硬化症と関節リウマチについては、ビタミンD補給を用いた介入試験で治療効果が示されなかった[160][168]。

感染症

ビタミンD生合成の減少は、冬季におけるインフルエンザの高い罹患率を部分的に説明できる可能性がある。ただし、インフルエンザが冬季に流行する理由については、乾燥した環境や低温、日照による殺菌効果の低下など、複数の要因が関与していると考えられている[169]。2025年に発表されたメタ分析によると、ビタミンDサプリメントの補給は風邪やインフルエンザなどの急性呼吸器感染症のリスクを低減しないことが示された[170][171]。

COVID-19

ビタミンD欠乏症とCOVID-19重症化の関連性を示す観察研究がある一方、予防・治療効果を疑問視するランダム化比較試験(RCT)の結果が報告されている。

2021年から2022年にかけて発表されたメタ分析では、ビタミンD欠乏状態がCOVID-19患者の急性呼吸窮迫症候群発症リスク[172]や死亡率[173]の上昇と関連すると報告された。しかしこれらは主に観察研究に基づくものであり、因果関係を証明するものではない。

2021年5月に発表されたコクランレビューでは、COVID-19患者へのビタミンD補充が有効であるとする質の高いエビデンスは確認されないと結論付けた[174]。2022年に発表されたBMJの大規模ランダム化比較試験(RCT、6,200例)では、ビタミンD補充がCOVID-19やその他の急性呼吸器感染症の罹患リスクを有意に低減しないことが示された[175]。

公的機関の見解として、国立衛生研究所(NIH)は2020年7月、「COVID-19の予防や治療目的でのビタミンD補充を推奨または反対する十分な証拠がない」と表明した[176]。また、英国国立医療技術評価機構(NICE)は2022年、「臨床試験以外でのCOVID-19治療目的使用を推奨しない」と発表し[177]、日本の国立健康・栄養研究所も2021年7月、「現時点でCOVID-19予防効果を支持する十分な科学的根拠がない」と注意喚起を行った[178][179][180]。

メンタルヘルス

ビタミンDの欠乏は、うつ病[181]や統合失調症[182]、自殺などの心理的な問題と関連する可能性が指摘されている。しかし、これらの関連性については因果関係が明確ではなく、さらなる研究が必要とされている[181][182]。

妊娠

2024年のコクランレビューによると、妊娠中のビタミンDサプリメントの摂取は、妊娠高血圧腎症、妊娠糖尿病、早産、ネフローゼ症候群のリスク低下との関連は認められなかった。また、出産後の重大な出血リスクを低下させる可能性があるとされているが、この結果は1件の研究に基づいており、エビデンスの確実性は低いと評価された。低出生体重児リスクを減少させる可能性があるものの、リスク増加を否定することはできない(95%信頼区間にリスク上昇が含まれる)。著者らは「妊娠中のビタミンD補充による母体および胎児への有効性と安全性については、現時点で十分なエビデンスがない」と結論付けており、より高品質な大規模ランダム化比較試験(RCT)の実施が必要であると述べている[183][184]。

Remove ads

許可された健康表示

政府の規制機関は、食品および栄養補助食品業界に対して、パッケージ上に表示できる健康表示を定めている。

- 欧州食品安全機関(EFSA):「免疫システムの正常な機能」「炎症反応の正常な働き」「筋肉の正常な機能」「60歳以上の人における転倒リスクの低減」[185][186]

- アメリカ食品医薬品局(FDA):「十分なカルシウムとビタミンDを含むバランスの取れた食事と身体活動は、骨粗鬆症のリスクを低下させる可能性があります」[187]

- カナダ保健省:「十分なカルシウム摂取と定期的な運動は、子どもや青少年の骨を丈夫にし、高齢者の骨粗鬆症のリスクを低減するのに役立ちます。ビタミンDの十分な摂取も必要です」[188]

- 日本の栄養機能食品:「ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量(上限値9.0μg、下限値1.65μg[43][80])を守ってください」[189][190]

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads