トップQs

タイムライン

チャット

視点

ルービックキューブ

エルノー=ルービックによる立体パズル ウィキペディアから

Remove ads

ルービックキューブ(英: Rubik's Cube)は、ハンガリーの建築学者ルビク・エルネー(エルノー・ルービック)が考案した立体パズル。一辺が概ね56ミリメートル前後の立方体で、各面は異なる6色で構成されており、各面毎に3×3の9マスに分割されている。任意の各列を回転させる事で分割されたキューブが動くので、各面を同一色に揃える事を主たる目的とする。

「RUBIK CUBE」「ルービックキューブ」はメガハウスの登録商標であり(第1635953号ほか)、「Rubik's」はルービックス・ブランド社(イギリス、現:スピンマスター)の登録商標である。したがって公式ライセンスを受けていないメーカーでは、同種の製品を「ルービックキューブ」と称していないが、一般的にはこれらもルービックキューブと呼称する事が多い。

ルービックキューブの愛好家はキューバー(英: Rubik's cuber)、もしくはキュービスト(英: Rubik's cubist)と呼ばれる。

Remove ads

構造

ルービックキューブの世界標準配色は、白を手前面に見ると奥面が黄色、そして側面が時計回りに青・赤・緑・橙色となっている。しかし、日本国内で正式にライセンスを受けて販売されているメガハウス製の旧品では、世界標準配色の黄と青が入れ替わっている日本配色だった。メガハウスから2013年に発売されたルービックキューブver2.0からは配色が世界標準のものに移行され[1]、色のステッカーはパネル式に変更された[2]。単色の他に、藤木直人や淡路市などのように図柄を印刷して土産物やファングッズとして販売されている物もある[3][4][5]。日本での販売元のメガハウスでは好みの図柄を印刷する「ルービックマイデザイン」のサービスもある[6]。

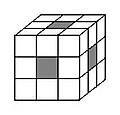

各面は3×3=9個の色の付いた正方形で構成されているが、立方体全体を見ると、各面の中央にあるセンターキューブ6個、辺にあるエッジキューブ12個、頂点にあるコーナーキューブ8個で構成されている。センターキューブ同士は回転軸(X軸・Y軸・Z軸)で連結されている。これらのキューブを、各列(行)ごとに自由に回転させることができる。回転に伴い、コーナーキューブやエッジキューブ(サブキューブとも言う)の場所は移動するが、センターキューブは回転軸上にある為、その場で回転するだけで移動しない。なお、センターキューブ、エッジキューブ、コーナーキューブはそれぞれ1面体、2面体、3面体と呼ばれることもある。後に出た上位版のルービックリベンジでは各面が4×4に分割されておりセンターキューブ自体も他の面に移動できてしまうため難易度は高くなる。

- 世界標準配色

- 日本配色

- 灰色部分がセンターキューブ(1面体)

- 灰色部分がエッジキューブ(2面体)

- 灰色部分がコーナーキューブ(3面体)

ルービックキューブはパズルであり、分解の正式な手順は提供されていない。構造上、非破壊的な分解が困難な製品もある。

2000年代に入って特許が失効して以降は「魔方」や「マジックキューブ」などの名称を使用した、主に中華人民共和国のメーカーによる類似商品が多数販売されている。これらはスピードキュービングにも適しており、回転時に干渉するキューブ内部の角部を丸くして回しやすくした物、センターキューブの蓋を開けてネジやバネの強弱を調節できる物、磁石を内蔵しキューブのずれを軽減する物などが販売されている。配色ステッカーを貼り付けたステッカータイプの物は市販のステッカーに張り替えて自由に色を変える事が可能。ステッカータイプの他に、ステッカー部分がパネルになっている物や、素材そのものに着色したステッカーレスタイプの物もある[2]。

- 旧型のキューブ

- ver2.0のキューブ

- 中国社製キューブ

Remove ads

歴史

要約

視点

ルービックキューブは、ハンガリーの建築学者で、ブダペスト工科大学教授であったルビク・エルネー(エルノー・ルービック)が1974年に考案した[7]。ルービック社公式サイトの説明によれば、彼は3次元幾何学を説明するための「動くモデル」を求め、ドナウ川の流動を見て発明のヒントを得たという[8]。最初のキューブの原型は、木製の立方体であった[9]。ルービックは完成した3×3×3のキューブの各面を違う色に塗り分けたが、キューブを動かすうちに元に戻せなくなり、「結果的に、出発点に戻るのに丸1か月かかった」と明かしている[9][10]。ルービックは「マジック・キューブ」(魔法の立方体)という名前で特許を取得し、1977年にハンガリーの玩具製造会社「ポリテクニカ」から最初のキューブが発売される。その後、アメリカのメーカーであるアイデアル・トイ社が販売権を獲得し、マジック・キューブは発明者の名前を冠した「ルービックキューブ」の名前で1980年5月に世界的に発売された[11]。各国の玩具賞を受賞する事もあった。1980年から1983年にかけて世界中で約2億のルービックキューブが販売されたと推定されており、その後もルービックキューブは売れ続け全世界累計で約3億5000万個が販売されている[8]。

日本では1980年6月1日に朝日新聞(日曜版)でルービックキューブのことが数学者にも注目される「究極の立体パズル」として紹介され[12][注釈 1]、同年の7月25日にツクダオリジナル(現メガハウス)から発売された[14]。1980年から1981年には日本中でルービックキューブが大ブームとなった[15]。ツクダオリジナルの代表取締役だった和久井威によると、ニューヨークのトイショーで見て15万個の販売権を1億円で獲得した[16]。伊勢丹新宿店のアダルトホビー部門の担当者からパズルゲーム商品の要望を聞いていたことが、その背景にあった[16]。価格を1480円で想定したところ、その担当者から「2000円ぐらいでも売れる」と言われて1980円にしたという[16]。朝日新聞の記事に対しては読者から「どこで売っているのか」という反響があり、最終的にツクダオリジナルに確認(発売日)の問い合わせがされてそれが記事となった[16]。この記事は、商品の関心を高める点で「効果的だった」と和久井は述べている[16]。和久井は年内に2度訪米して追加発注の交渉をおこなったという[16]。1981年2月には海賊版が出回る事態まで発生している。日本では、正規品だけでも発売から8か月の間に400万個以上という売り上げを記録した[8]。また独力では揃える事が非常に困難であることから揃える手順を解説した書籍が販売された[17]。

1981年1月31日には帝国ホテルで「第1回全日本キュービスト大会」が開催され、約400人の参加者が集まった。

ツクダオリジナルでは1981年のゴールデンウィークに向けて30万個の追加発注をしたが、『機動戦士ガンダム』(ガンプラ)のブームが訪れたことで売れ行きは急減した[16]。残った大量の在庫は、翌年のツクダの福袋に入れたほか、少しずつ売れ続けたことで10年かけて処理できたという[16]。

1982年、ハンガリーのブダペストで第1回世界ルービックキューブ選手権大会が行われたものの、急激な人気の低下により、これ以後長らく国際規模の大会は開催されなかった。

2000年代になると、インターネットの普及と共に愛好家同士の繋がりや解法の研究が進み、再び流行し始める。そして2003年に21年ぶりに第2回大会がカナダのトロントで開催されると、各大陸や各国で大会が開催されるようになり、2005年から日本でも日本ルービックキューブ選手権大会が開催されるようになった。この頃には特許が失効した事により、複数の中国のメーカーによる類似商品が多数販売され始める(商標は有効であるため「Rubik's」や「ルービックキューブ」の名称は用いていない)。これらは価格帯や機能性など多様な商品展開をして、スピードキュービングにも適していた事から次第に市場占有率を拡大していく。一方、スピードキュービングの機能性に劣る純正(メガハウス社製)のキューブは後塵を拝している[18]。

2020年9月から11月には「ルービックキューブ40周年展」が開催された[19]。

日本では、6面完成をさせた者に対して「ルービック・キュービスト認定書」が贈られる(自己申告制)。元々は発売元のツクダオリジナルが認定していたが、現在では親会社ツクダの経営不振のため、メガハウスが行っている。2005年9月までに2万人以上が認定されており、その中にはタレントの萩本欽一も含まれる。

- 1980年7月25日:日本での発売開始(1980円)。

- 2007年7月:「スピードキュービングキット」発売(2500円・一辺57mm)。センターキューブの蓋を外してネジの強弱が調節可能になった[20]。

- 2013年2月:「ルービックキューブver.2.0」発売(2200円・一辺57mm)。内部構造が改良された他、色がステッカー式からパネル式になった[21]。

- 2014年7月:「スピードキュービングキット ver.2.0」発売(2800円・一辺57mm)。「ルービックキューブver.2.0」を元にネジの調節が可能になった[22]。

- 2018年6月:「ルービックキューブMini」発売(900円・一辺30mm)。通常の半分ほどの大きさの小型の物[23]。旧型もある[24]。また「ルービックキューブ ver.2.0」が「ルービックキューブ ver.2.1」に一新される。

- 2020年5月:「ルービックキューブ ユニバーサルデザイン」発売(2500円・一辺58mm)。表面に凸凹の突起が付けられ触った感覚でも認識できる[28][29]。素体は「ルービックキューブver.2.1」。この商品は2021年6月15日、東京おもちゃ大賞2021で共遊玩具部門の大賞に選ばれた[30]。

- 2021年12月:「ルービックスピードキューブエントリー」発売(2860円・57mm)[37]。内部のコアは新規になり磁石があり引き付けられる事でずれが生じにくくなったスピード競技向けの商品。ネジの締め付けによる調節が可能で、各色はパネル式。

Remove ads

スピードキュービング

要約

視点

ルービックキューブを全面揃えるまでの時間の速さを競うことをスピードキュービング又はスピードキューブと呼ぶ[38]。

公式な計測にはスタックタイマーが使用される。1回の計測では運要素や誤差が大きい為、現在の公式戦の多くでは5回計測して、その中から最も速かった回と最も遅かった回を除外した、残りの3回の記録の平均を用いることが多い(Average Of 5=AO5と略される)。この時、除外された最速の記録であっても単発としての記録は有効となる。計測された1000分の1秒以下の単位は切り捨てとなる[39]。大会によっては性別や年齢別の部門を設ける場合もあるが公式記録上は性別や年齢の違いでの区別(区分)はない。また、公式戦では多数回の試技は行わないが、SNSなどの自己紹介に記録の指標として12回平均(AO12)、100回平均(AO100)を表記する者もいる。公式戦では原則的に自分自身で持ち込んだキューブを使用する(大会規則に則った物に限る)。乱数(スクランブル)で表示されたものを運営側が混ぜ、見えないように箱やカップを被せて卓上に置かれる。競技者はキューブを取り出してから15秒間の観察時間(インスペクションタイム)が与えられる。

ルービックキューブの解法には、過去にルービックキューブに付属していた解法書の解法であるツクダ式やCF法(Corners First)などがあるが、スピードキュービングで用いられている主な解法はLBL法(Layer By Layer)で、これを発展させたCFOPメソッド(Cross F2L OLL PLL)も用いられる。これは、基本的にキューブの各層を下から順に揃えていく方法である。解いている過程が分かりやすく、短時間で揃えることができる。また、この他にも、Roux method、ZZ method、8355 methodなど多岐にわたる。これらを元にキューブを短時間で揃えるための様々な手順が考案されている。また、早く揃えるにはキューブを素早く回さなければならない為、摩擦抵抗を調整する目的でシリコンスプレーやホワイトグリス、専用の潤滑剤をキューブ内部の摩擦面などに塗布する人も多い。

混ざったキューブの状態を見て瞬時に手順を判断する事や、素早い手指の動きが要求される事からパズルというよりはスポーツ競技と見られる側面も持ち合わせている。一方でルービックキューブは数学的にも興味深い対象であるにもかかわらず、早解きに関する部分のみが取り上げられることには芦ヶ原伸之をはじめとして苦言を呈する人もいる[40]。またスピードキュービングの競技に用いられるキューブを、スピードキューブと呼ぶ。

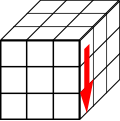

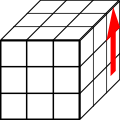

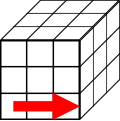

回転記号

LBL法やCF法といった解法では大量の手順を暗記しなければならないため、手順を解説するために回転記号を用いて表現している。キューブを持って自分から見ての6つの面を手前面(Front)・後背面(Back)・右面(Right)・左面(Left)・上面(Up)・下面(Down)と、英語の頭文字で表現している。各面を時計回りに90°回転させる事を「F・B・R・L・U・D」と書き表す。また各面を反時計回りに90°回転させる事を「'(プライム)」を付記して「F'・B'・R'・L'・U'・D'」(例:「F'」は「エフプライム」と読む)、180°回転させる事を「F2・B2・R2・L2・U2・D2」と書き表す。180°回転させる場合は時計回りでも反時計回りでも同じである。また、一度に2層分を回転させる際は「Fw・Bw・Rw・Lw・Uw・Dw」または、「f・b・r・l・u・d」と書き表す。反時計回りは先程と同様「'」の記号を付ける。中段の回転には「S・M・E」と書き表す。

- F(手前面)

- B(後背面)

- R(右面)

- L(左面)

- U(上面)

- D(下面)

- F'

- F2

- S

- M

- E

- トリガー

- 右手の人差し指でキューブの上段の右外隅を手前に引けば、上段を時計回りに回転させることができる。左手の人差し指を使えば反時計回りに回転させることができる。また薬指を使うと下段の回転にも使える。

- プッシュ

- 右手の人差し指でキューブの上段の右内隅を奥に押せば、上段を反時計回りに回転させることができる。左手の人差し指を使えば時計回りに回転させることができる。

- フィンガーショートカット(FSC)

- トリガーやプッシュなどを組み合わせて複数の回転を瞬時に行う。フィンガートリック。

- ポップ

- パズルの部品が外れる事。計測中に部品が外れても失格にはならないが部品を取り付けなけらばならない。

- ピボット

- コーナーパーツが正しい場所にあるのだが、その場で捻られて向きが異なっている状態。

記録

→「ルービックキューブの記録一覧」も参照

なお、これらは2024年2月20日現在のものである。[41]

公式大会

→「世界ルービックキューブ選手権大会」および「日本ルービックキューブ選手権大会」も参照

1981年1月31日、第1回全日本キュービスト大会が開催され、6歳から68歳までと幅広い年齢層から約400人が参加した。優勝は北島秀樹(当時16歳の高校生)で記録は単発46秒台、3回の合計2分37秒であった。ルビク・エルネー本人も来日し[42]、優勝者には賞品として自動車が進呈された[43][44]。同年の内に第2回も開催された[45]。

1982年6月5日、ハンガリーのブダペストで第1回世界ルービックキューブ選手権大会が行われ19名が参加した。この大会では3x3x3のみが行われ、3回の試技のうち最速記録を競った。優勝はMinh Thai(アメリカ合衆国)で記録は22秒95だった[46][47]。日本からは上野健一が参加し24秒91で5位であった。その後、人気の低下もあって世界的な大会は開催されなかったが、2000年代に入り再び人気が拡大したことで2003年に第2回世界大会が行われた。2004年には世界キューブ協会(WCA)が組織され、より統一された競技規則などが規定された。公式の競技規則は世界キューブ協会によって毎年告知される。第2回以降は2年毎に世界大会が開催されており、3×3×3以外の競技種目も追加され現在では17種目が公式種目となっている。WCAが認める公式大会(大陸地域別大会・国別大会・各国内大会など)は、各地域にいるWCAの代理人の下で世界中で行われており、日本では一般社団法人スピードキュービングジャパン(SCJ)によって運営・開催されている。

3×3×3では通常の単純に揃える速さのみを競う種目の他に、片手や目隠しでキューブパズルを解くという離れ業要素が強い特殊な種目なども行われている。

- 「片手競技」は文字通り、左右どちらかの手だけを使ってパズルを揃える競技である。計測開始後、どちらかの手でパズルを触ったらもう片方の手にパズルが触れてはならない。

- 「目隠し競技」は、まずキューブの状態を「見て」記憶した後、目隠しをしてこれを解くものである。見て記憶し始め、完全にパズルを解くまでの時間が競技者の記録となる。揃えるのに失敗したらその試技は失格(DNF)となり記録は残らない。3×3×3のみならず、4×4×4及び5×5×5でも公式種目となっている。

- 「複数目隠し」は2個以上のキューブの状態を同時に記憶し、目隠しをしたまま解く競技。この競技はタイムの他に揃えるのに成功した数および失敗した数も記録となり[注釈 2]、成功した数から失敗した数を引いた数が大きい方がタイムに関係なく上位となるため、タイムを競うというよりは揃えたキューブの個数を競う要素が強い。その為、この競技は制限時間を設けることが義務付けられており、競技者がタイマーを止める前に制限時間に達した場合はその時点での成功数と失敗数および制限時間いっぱいのタイムが記録となる。なお、制限時間は申請した数が6個未満の場合は申請したキューブの数×10分だが、6個以上の場合は一律60分である[48][注釈 3]。

- 「最少手数競技」は、60分の時間制限の中で、元に戻す手順のうち、できるだけ少ない手順(手数)を見付ける競技である。競技者にはキューブを回す手順を示した紙が渡される。競技者が使用可能な物は、支給される紙・筆記用具・持参する3つのキューブ・枚数無制限のステッカーである。

2012年12月末までルービックマジックとマスターマジックが公式競技として認定されていたが、2013年のルール改正により、非公式競技となった。また、2019年12月末まで3×3×3足が公式競技として認定されていたが、2020年のルール改正により、非公式競技となった。

「最速」は一定数計測した試技の回での最も速い記録、「3回平均」は3回計測した平均の記録、「5回平均」は、5回計測した中で最も速い記録と最も遅い記録を除いた3回の平均の記録を表す。「(3回平均)」は、順位決定には適用されないが、公式記録としては集計される。

Remove ads

特許

ルービックキューブの動作原理についての特許をエルノー・ルービック以外にも取得している人がいる。

ルービックが取得した特許は、

- アメリカ合衆国特許第 4,378,116号 "Spatial logical toy"(1983年3月29日、既に特許期間満了)

- ハンガリー特許 HU170062 3x3x3型キューブ "Magic Cube"(1975年特許付与、既に特許期間満了)

- その他、ハンガリー特許(1980年10月28日特許付与、既に特許期間満了)

アメリカではラリー・ニコルスが取得したのは、

- アメリカ合衆国特許第 3,655,201号 "PATTERN FORMING PUZZLE AND METHOD WITH PIECES ROTATABLE IN GROUPS"、 2x2x2型の磁石式キューブ(1972年4月11日特許付与、既に特許期間満了)

であり、1986年、アイデアル・トイ社 Ideal Toy Company(アメリカでの発売元)に対する訴訟に勝訴している。

イギリスでは、Frank Fox が以下の特許を取得した。

- UK patent 1344259 Spherical 3×3×3 型(1974年1月16日特許付与、既に特許期間満了)

日本では石毛照敏が特許を得た。これらは平成11年特許法改正により内外国公知(世界公知)が要求される前のため、上記のようなハンガリーや米国、英国での特許にかかわらず、日本で公知となっていなかった本技術は特許性が認められた。

- 特公昭55-003956 『回転式立体組合わせ玩具』(昭和52年3月29日出願、昭和55年1月28日公告、既に特許期間満了)

- 特公昭55-008192 『サイコロ型回転式組合せ玩具』(昭和51年10月12日出願、昭和55年3月3日公告。既に特許期間満了)

商標

2011年11月11日、欧州裁判所が「形状に関する商標は無効である」との判決を出した[49]。

Remove ads

数学的な考察

要約

視点

ルービックキューブは数学の一分野である群論と関連が深く、論文も発表されている[50][51][52][53][54][55]。

配置の組み合わせの数

ルービックキューブを分解して組み立て直したときに考えられる色の配置の総数を求めると、まずコーナーキューブの位置が 通り、向きが通り、エッジキューブの位置が通り、向きが通り、これらを全てかけあわせて通りとなる[注釈 4]。しかし、実際には完全に揃った状態のキューブに回転操作を施すだけではこれだけの組み合わせは実現できない。

- コーナーキューブとエッジキューブの順列の偶奇は一致する

- 全てのエッジキューブの位置が揃っている場合、向きが異なっているエッジキューブの個数は偶数個である

- 全てのコーナーキューブの位置が揃っている場合、時計回りに向きがずれているコーナーキューブの個数と反時計回りに向きがずれているコーナーキューブの個数は3を法として合同である[注釈 5]。

以上の3つの条件から、完全に揃った状態のキューブに回転操作を施してできる組み合わせの総数は前述の値をで割ったものとなる。逆に、上記の3つの条件を満たしていれば6面がそろった初期状態に戻すことができる。すなわち、このパズルで考えられる配置は = 4325京2003兆2744億8985万6000通りである[56]。

最多手数

「いかなる状態でも、最多でも○○手で各面が揃った状態に戻せる」という数のことを「神の数字(God's Number)」と呼ぶ。長い間研究対象とされてきたが、2010年7月、モーリー・デビッドソンを中心とするグループの発表によって終止符が打たれた。

下限の歴史

ルービックキューブの最初の回し方は18通りであり、2手目以降は15通り(同じ面を続けて回すことは不可能なためその3通り分は排除して考える必要がある)である。このことから、手目の可能な配置の上限は 通りである。<全配置< より、17手以上かかる配置が存在することが分かる。対面を回転させる手順は手順前後が可能であることを考慮すると、この下限は18手となる。

その後しばらくは手数の更新が無かったが、「スーパーフリップ」と呼ばれる配置(全てのエッジピースが正しい位置にありかつ反転しているような配置)からの復元は難しいと予想されていた。

1992年にディク・T・ウィンター(Dik T. Winter)は、スーパーフリップからの復元が20手でできることを確認した。1995年にマイケル・レイド(Michael Reid)は、この配置からの復元に20手かかることを示した(手順の一例:U R2 F B R B2 R U2 L B2 R U' D' R2 F R' L B2 U2 F2)。

半回転を2手として数えると、スーパーフリップは24手かかる。この手順は1995年にレイドによって発見され、ジェリー・ブライアン(Jerry Bryan)によって最小手数と証明された。1998年には、26手かかる配置が確認されている。

上限の歴史

神の数字の上限に対する最初期の成果として、モウエン・シスルスウェイトによるアルゴリズムがあげられる。これは、1981年にダグラス・ホフスタッターによってサイエンティフィック・アメリカン誌に発表された。このアルゴリズムによって、52手という上限が示されている。

1992年に Herbert Kociemba はシスルスウェイトのアルゴリズムを改良し、1995年にレイドはこのアルゴリズムを使用して29手という数字を示した。半回転を2手として数えると、42手になる。

2005年に Silviu Radu は、上限を28手(半回転を2手とすると40手)に下げた。翌2006年には、Radu 自身によってこの数値は27手(半回転を2手とすると35手)に改良されている。

2007年にノースイースタン大学の博士ジーン・コッパーマンらは、26手であると発表した。この時、全ての配置が26回の半回転で復元できる[要出典]ことも確認された。

2008年3月、スタンフォード大学で数学の研究助手を務めるトマス・ロキッキは、25手であることを示し[57]、さらに2008年4月には23手[58]、2008年8月には22手[59]にまで記録を縮めた。

2010年7月、Morley Davidsonを中心とするグループによって、20手であることが示された[60][61]。上述のスーパーフリップの件とあわせて、これが真の「神の数字」と証明されたことになる。余談だが、このグループのメンバーには上述のトマス・ロキッキも含まれている。

Remove ads

その他

要約

視点

パターンキューブ

ルービックキューブを使って各面に様々な模様をつくることをパターンキューブという。

各面にH、T、凹、+といった文字や記号の模様をつくったり、小さいキューブが大きいキューブの中に入っているような模様にしたりできる。 大きいキューブの中に2×2×2のキューブが入っているように見えるものを「キューブ・イン・キューブ」といい、1×1×1のキューブが入っているように見えるものを「ミニキューブ・イン・キューブ」という。 大きいキューブの中に2×2×2のキューブが入っていて、そのキューブの中に1×1×1のキューブが入っているように見える(三重構造になっている)のを「二つの輪」や「キューブ・イン・キューブ・イン・キューブ」などという。

他にも、各面の真ん中(センターキューブ)だけをかえたものを「ヘソ・キューブ」や「中抜き」、チェック柄にしたものを「チェッカー・キューブ」という。

- キューブ・イン・キューブ

- キューブ・イン・キューブ・イン・キューブ

- ヘソ・キューブ

- チェッカー・キューブ

モザイクアート

複数のキューブを使用して1つの絵画的作品を作り上げる事。著名な絵画や人物像、ゲームや漫画の登場人物などが題材にされることが多い[62][63]。2010年7月15日に東京おもちゃショーでお披露目された、東京都町田市立山崎小学校の生徒約800人によってルービックキューブ9,071個で作り上げた全長11mのモザイクアートがギネス世界記録に認定された[64]。これはこれまでのトロントのアーティスト5人が4,050個で作った「最後の晩餐」を上回る記録となった。

自動化

検知器やアプリケーションを利用して人の手を介さずに自動で揃える機構に以下のような物がある。

3×3×3以外の立体パズル

- 立方体形

- 各面が正方形に等分割されている物。このうち2×2×2から5×5×5までが、ルービックキューブブランドで発売されている。

- 2×2×2:ポケットキューブ(ルービックキューブ2×2、ルービックの2×2キューブ)。

- 4×4×4:ルービックリベンジ(ルービックキューブ4×4)。

- 5×5×5:プロフェッサーキューブ(ルービックキューブ5×5)。

- 6×6×6:V-Cube 6。

- 7×7×7:V-Cube 7。

- 8×8×8:V-Cube 8。

- これらの中にもセンターキューブに絵や文字が入り、向きや並び(リベンジ以上の場合)を揃える必要がある物や、形状は立方体だが各面が正方形に等分割されていないスキューブ、スクエア1、ルービック・ミラーブロックスなどもある。

派生形としてルービックキューブに貯金箱の機能を備えた「ルービックキューブバンク」があり、投入した硬貨の取り出しには取り出し口のついた面のみを揃えればよい。2012年に回転を制限するブロックパーツがつ付けられる「ルービック キューブロックス」、2016年にキューブが光る「ルービックスパーク」が発売されている。

- 正多面体以外

- 八角柱や立方八面体。

- 2006年:1×3×3 の直方体の「フロッピーキューブ」。この作品は国際パズルパーティーのコンペティションで入賞している。

- 2010年:「2×2×4ルービックタワー」

- 2019年:「ルービックフラット3×1」。

- 変則形

- 2×2×2分割系ではキャラクターの形を模した物もある。例として、ハローキティを頭部と胴体部の間・全身の前後の間で分割している物、ガンダムの頭部を分割した物などがある。

- 2009年:球体の中のボールを移動させる「ルービック360」。

- 2010年:ピースを組み合わせてルービックキューブの形を完成させる「ルービックキューブ立体パズル」。

- 2010年:9つのマス目の光を回転や移動させ完成させる「ルービックスライド」。

- 2011年:対戦スライドパズルゲーム「ルービックレース」。

- 2018年:パーツを組み合わせてピラミッドを作る「ルービックトライアミッド」。

- 2020年:ルービックキューブ風の対戦三目並べゲーム「ルービックケージ」。

脳科学

ルービックキューブを使用することで脳が活性化されたり脳トレになるとの研究結果もあるが、参考事例が非常に少ない[76][77]。

Remove ads

ルービックキューブを題材にした作品

これらの他にも作品中の小道具として使用される場合もある。

- 『en:Rubik, the Amazing Cube』(1983年・アメリカのアニメ)

- 『en:Rubik's Games』(1999年・Microsoft Windows用のパズルゲーム)

- 『頭の回転のトレーニング ルービックキューブ&超有名パズルたち』(2007年4月26日・ニンテンドーDS用のパズルゲーム)

- 『ルービックキューブ』(2011年・tengal6の楽曲)[78]

- 『ルービックキューブ/otetsu feat.GUMI』(2011年・otetsuの楽曲)[79]

- 『Scrambled』(2018年・CGアニメ)[80]

- 『スピードキューバーズ:世界を見据えて』(2020年・ドキュメンタリー映画)[81]

- 『不揃いなルービックキューブ』(2020年・aoi midoriの楽曲)[82]

- 『'The Daisy'』(2021年・Ross From Friends)[83]

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads