トップQs

タイムライン

チャット

視点

三宅記

ウィキペディアから

Remove ads

『三宅記』(みやけき)は、伊豆地方の神々の縁起。

概要

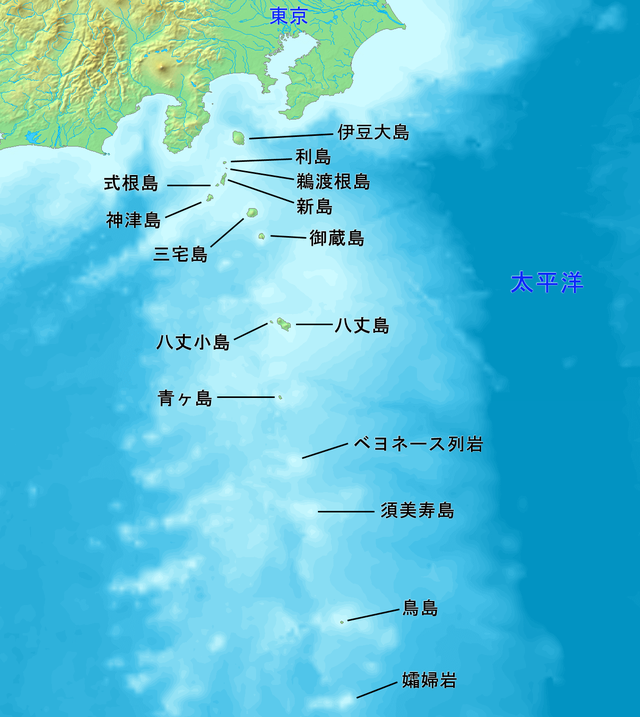

寺社の起こりや由緒を記した寺社縁起の1つで、旧伊豆国地方、現在の静岡県伊豆半島・東京都伊豆諸島地域の神々に関して記述されている。書名「三宅記」は通称の1つで、現在残る写本はその他にも「三嶋大明神縁起」「嶋々御縁起」「白浜大明神縁起」など様々な通称を持つ[1]。

本書は本地垂迹説に基づき寺社の縁起を説く、いわゆる本地物の1つで[2]、原本は鎌倉時代末期に完成したと見られている[3]。内容は主神「三嶋大明神」の出自に始まり、伊豆諸島の造島、そして三宅島を中心とした開拓の伝承が記される。国史記載の伝説との相関も見られ、伊豆諸神の考証にあたって重要視される史料である[2]。

文中では、後半から壬生御館実秀(みぶのみたちさねひで)に始まる壬生家の人物が記されている。壬生家は、三宅島の信仰の中心である御笏神社・富賀神社・薬師堂の二社一堂を現代まで管掌するとともに、古くは島政も司った家柄である[4]。本書はこの壬生家の由来記として、その下で編まれたと考えられている[5]。

Remove ads

写本と現代語訳

- 七島文庫蔵本(壬生家旧蔵本、壬生本、三宅島本)

- 三宅島(東京都三宅村)の神官・壬生家に伝えられた写本[4]。現在は三宅島七島文庫所蔵[4]。内題は「三嶋大明神縁起」[6]。御笏神社内陣に納められた内陣本と見られている[6]。壬生家は、最初の三嶋神奉斎者とされる壬生御館実秀の末裔という[4]。

- 翻刻:「三嶋大明神縁起」『国学院大学紀要 第16巻』1978年、98-125頁。

- 前田家蔵本(新島本)

- 新島(東京都新島村)に伝えられる写本[7]。写本は3冊あり、1冊は無題、2冊は通称「島々御縁起」[8]。無題のものは文明13年(1481年)の奥書を持つ[3](写本の中でも古い部類[7])。

- 翻刻:「(無題)」『国学院大学紀要 第16巻』1978年、98-125頁。

- 伊古奈比咩命神社蔵本(白浜本)

- 静岡県下田市白浜の伊古奈比咩命神社に伝わる写本。奥書から、享保年間(1716年-1735年)後半から元文年間(1736年-1740年)初めの成立と推定されている[9]。文書は漢字片仮名混じりで、朱筆の注が付記されている[9]。

- この写本の底本は同社の旧別当寺・禅福寺に伝来していたが(禅福寺本)、その後失われ、現在は寛政3年(1791年)作の外函のみを残している[3]。主な翻刻は次の通り。

- 翻刻:「白濱大明神縁起」『道守』伊古奈比咩命神社社務所、1918年、付録1-付録31頁。

- 『道守』(国立国会図書館デジタルコレクション)174-189コマ参照。

- 翻刻:「白濱大明神縁起」『伊古奈比咩命神社』伊古奈比咩命神社、1943年、70-95頁。

- 『伊古奈比咩命神社』(国立国会図書館デジタルコレクション)153-165コマ参照。

- 翻刻:下田市教育委員会 編「三宅記(白浜本)」『下田市史 資料編 1 -考古・古代・中世-{{#parsoidfragment:9}}』下田市教育委員会、2010年、471-498頁。 - 要約を併記。

- 翻刻:「白濱大明神縁起」『道守』伊古奈比咩命神社社務所、1918年、付録1-付録31頁。

- 内閣文庫蔵本(太政官文庫旧蔵本)

- 翻刻:神道大系編纂会 編「三宅記(一名 伊古奈比咩命社記)」『神道大系 神社編 16 -駿河・伊豆・甲斐・相模国-{{#parsoidfragment:11}}』神道大系編纂会、1980年、220-240頁。

- 無窮会神習文庫蔵本(井上頼圀旧蔵本)

- 翻刻:神道大系編纂会 編「異本三宅記(三嶋白濱嶋々大明神御縁起)」『神道大系 神社編 16 -駿河・伊豆・甲斐・相模国-{{#parsoidfragment:13}}』神道大系編纂会、1980年、240-255頁。

- その他の写本

- 上記以外の写本として、内閣文庫蔵本(和学講談所旧蔵本)、来宮神社蔵本、原家蔵本(2冊)、浅沼家蔵本、三嶋大社蔵本のほか、10本以上が存在する[10]。

- 現代語訳

- 『三宅記』の現代語訳を著した書籍。

- 下田市教育委員会 編『下田市の民話と伝説 第1集』下田市教育委員会。 - 『三宅記』前半部を紹介。

- 伝説「伊豆の国焼きと島焼き」(下田市教育委員会)参照。

- 下田市教育委員会 編『下田市の民話と伝説 第1集』下田市教育委員会。 - 『三宅記』前半部を紹介。

Remove ads

内容

要約

視点

あらすじ

『三宅記』の記述は、3つの物語から構成される[11]。あらすじは次の通り[12]。

まず第1部では、天竺に生まれた王子(三嶋神)は、継母の懸想による父の怒りを買って流浪し、支那、高麗と渡り、孝安天皇(第8代)元年に日本に到来する。そして富士山頂でまみえた神明に安住の地を請うと、富士山南部の地を与えられた。この地では狭かったので「島焼き」(造島)を行うこととしたが、その前に一度天竺に帰国する。再び渡来した際、丹波で出会った翁媼との会話の中で、自身の名が「三嶋大明神」であること、正体が薬師如来であることを知る。翁(天児屋根命)からは「タミの実」をもらい、翁媼の子の若宮・剣宮・見目を連れて伊豆に向かう。そして孝安天皇21年、多くの龍神・雷神達とともに「島焼き」を行ない、7日7夜で10島を生み出した。その島々には自身の后を配置し、各后は王子達を産んだ。

第2部では、三嶋神は箱根の湖辺に住む老翁媼の女3人を大蛇(龍神)から救い、3人を后として三宅島に迎える。3人の后もまた多くの王子を産んだ。

最後に第3部では、三嶋神は富士山において、東遊・駿河舞の芸を習得した壬生御館(みぶのみたち)という人物に出会う。御館は神々が造った島々を見ようと三宅島に渡来、三嶋神の命に応じて築地を築いた。推古天皇2年(594年)正月、垂迹の時を迎えた三嶋神は御館に奉斎を命じ、500年後に守護神となることを宣言、石笏を託して垂迹する。御館は息子の実正(実政)に東遊・駿河舞の技を、三嶋神は実成に亀卜の技を教えた。そして御館は本国へ帰り、三嶋神は白浜に飛び立ったが、その後も御館の子孫は三宅島において三嶋神を奉斎し続けたという。

島の一覧

『三宅記』に記される各島の島名とその由来の一覧[13]。

神の一覧

『三宅記』に記される各神の神名と、他文献の比定、現在の神社の比定の一覧。なお、記載がないものの三嶋神の后神・御子神とされる式内社についても付記する。

(凡例)

1)底本は『道守』(伊古奈比咩命神社社務所、1918年)pp. 付録31-32。比定等に用いた文献は「出典・備考」欄に掲載。

2)「比定(国史・神名帳)」欄では、『三宅記』記載の神名と六国史・『延喜式』神名帳記載の神名との対応を記載。

3)「比定(現在の神社)」欄は、式内社(『延喜式』神名帳所載社)の論社のうち『三宅記』との関連を論拠とした社のみを掲載。式内社論社全てを掲載したものではない。

1)底本は『道守』(伊古奈比咩命神社社務所、1918年)pp. 付録31-32。比定等に用いた文献は「出典・備考」欄に掲載。

2)「比定(国史・神名帳)」欄では、『三宅記』記載の神名と六国史・『延喜式』神名帳記載の神名との対応を記載。

3)「比定(現在の神社)」欄は、式内社(『延喜式』神名帳所載社)の論社のうち『三宅記』との関連を論拠とした社のみを掲載。式内社論社全てを掲載したものではない。

備考

- 『道守』では、若宮・剣の御子・見目の3柱を物忌奈命・伊大弖和気命・阿豆佐和気命の3柱に比定しいずれも阿波咩命の子と推定する (道守 & 1918年, p. 付録32)。

- 大島の太郎王子の後見には、すくない所と雨わかみこの間の子・うらべ(うらゑ)と定める。

- すくない所の妻には、雨わかみこがあった。

- 新島御子神の後見には、物語前半では剣の御子と定め、後半では新たに宮作尊と定める。

- 神津島の御子神の後見には、天竺から渡った左大臣のぬく島の大別当を定める。ぬく島の大別当の妻はふと御前。

- 御笏神社は、三嶋神が託した石笏を神体としたという (阿部 & 2000年, p. 53)。

- 利島の伝承では、阿豆佐和気命の妻に下上御方(おりのぼりのおかた)の名を伝える。

壬生家

- 壬生御館実秀 - 三嶋神初代奉斎者。

- 雨増の御前 - 壬生御館の妻。

- 壬生実正 - 壬生御館の子。

- 壬生実安 - 壬生御館の孫。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads